『ビスタカーⅢ世』(三代目ビスタカー)

車両系式:30000系

登場初年:昭和53年(1978年)

製造両数:60両(4連×15本)

※昭和54年「ブルーリボン賞」受賞車両(近鉄第5号)

※平成8年(1996年)以降、車両更新により全編成が『ビスタEX』に改造された。

↑30000系ビスタカー。ビスタEXになる前の姿です。1988年か89年に撮影。京都線の木津川鉄橋にて。

↑これも、ビスタEXに改造される前の30000系。

同じく1989年ごろに撮影したもの…だと記憶しています。今里駅にて。

名古屋ゆきノンストップに運用されているところです。

昭和34年に登場した10100系「新ビスタカー」は、近鉄特急のシンボルとして約20年間にわたって活躍を続けたのち、全ての車両が引退していきました。同世代に当たる10400系や11400系の「エースカー」系列は車両更新を受けてその後も活躍を続けましたから、10100系は引き際が良すぎた感じもします。

◇ ◇ ◇

10100系の引退を受けて、昭和53年(1978年)に30000系「ビスタカーⅢ世」が登場しました。初代10000系から二代目10100系へ受け継がれてきた〝二階建ての近鉄特急〟という流れを継承した、三代目ビスタカーです。

先代ビスタカーの10100系は3両編成で1単位でしたが、30000系は4両編成で1単位を成し、中間の2両が二階建てという迫力のある編成になりました。乗客に人気のあった「階上席(二階席)」の座席数を十分確保できるように設計が工夫されたのが特徴です。

先代の10100系は「名阪特急」での運用を目的として造られましたが、その後、東海道新幹線の開業があって、近鉄特急を取り巻く環境は大きく変化しました。

そうした事情を踏まえ、30000系は「伊勢志摩方面への特急」(観光輸送)を主たる用途として開発・製造されたそうです。

二階建て車両を2両連結して階上席の定員を十分に確保した構造は、観光輸送をメインに据えた30000系ならではの持ち味と言えますし、10100系をリニューアルすることなくパッと30000系に置き換えた背景には、そうした経営上の判断があったのだろうと思われます。

30000系「ビスタカーⅢ世」は、デビューした翌年(昭和54年)にブルーリボン賞を受けました。前年に12400系(サニーカー)で受賞したのに続いて、近鉄電車としては2年連続5度目の受賞となりました。

二階建てを組み込んだ30000系には、当然ながら『ビスタカー』の愛称が付与されたわけですが、〝新型〟の意味を込めた「新ビスタカー」という呼び名はすでに10100系で使用済みなので、30000系については「ビスタカーⅢ世」と呼ぶのが一般的です。

◇ ◇ ◇

月日が経つのは早いもので、今年(2008年)は30000系のデビュー30周年に当たります。

現在も30000系は元気に活躍を続けています。

平成8年(1996年)から30000系の車体更新が進められて、二階建て車両を中心に外装・内装の大規模なリニューアルが行われました。これを機に、車両愛称も「ビスタEX」(びすた・えっくす)に改められました。現在、30000系は全ての車両が「ビスタEX」化されており、デビュー当時の原型スタイルで走っている30000系は存在しません。

私も今までに、30000系には何度となく乗車しています。

初めて乗ったのは20年以上前のことになりますが、中学1年生の冬でした。時刻表でちゃんと調べて行って、〝ビスタ狙い〟で大和西大寺~鳥羽間をひとりで往復したものです。行きも帰りも「2階席・窓側」の指名買いで…。

真冬の鳥羽へ行ったわけですが、行きも帰りも車内は込んでいて、満席に近い状況だったと記憶しています。外は寒いのに2階席の客室は妙に暖かかった…ように覚えています。

中学を卒業した春休みには、同級生のドラ(ニックネームです)と伊勢志摩へ旅行し、宇治山田→賢島間で30000系の「階下席(1階席)」に陣取った思い出があります。

また、高校時代の夏休み、「遊レールパス」(近鉄全線乗り放題の切符)で乗りまくったとき、賢島発→京都ゆきの最長距離特急(所要時間は3時間ちょうど)に全区間乗車したのですが、このときの車両も30000系でした。

このときは二階建て車両ではなく、先頭の普通床(平床)の車両に乗りました。

「二階建てもいいけど、普通床のほうが天井も高いし、ゆったりしている気がするな…」

とか、生意気(?)なことを考えるようになった頃でした。

特急券を買うとき、先頭車両の座席が取れるように「禁煙席」を注文したのを覚えています。(当時は、先頭の1号車が禁煙車で、ほかの車両は喫煙車でした。現在は、その逆になっています)

昨年の夏は、吉野まで往復したときに、橿原神宮前→大和西大寺間で短距離乗車しました。このブログにも書いております。

↑ビスタEXになった30000系。新祝園付近にて。

↑ビスタEX。橿原神宮前駅にて、平成19年(2007年)8月撮影。再掲です。

〔画像追加〕

↑ビスタEX。近鉄奈良駅にて。(2009年2月撮影)

↑ビスタEX。車体に描かれている、パルケのキャラクター・イラスト。(2009年2月、東花園駅にて。回送にて同駅停車中のところを撮影)

↑新大宮駅にて。奈良発→難波ゆきに使用中のビスタEX。2009年2月28日(土)撮影。

↑大和西大寺駅にて。京都発→橿原神宮前ゆきのビスタEX。

「吉野連絡」のミニ・プレート付き。

↑平成21年(2009年)6月、新田辺~興戸間にて撮影。

↑平成21年(2009年)8月3日、大和西大寺~新大宮間にて撮影。平城宮跡を行くビスタEX。

↑平成21年(2009年)8月3日、大和西大寺~新大宮間にて撮影。

↑平成21年(2009年)11月3日、大和西大寺駅にて。

↑平成21年(2009年)11月3日、大和西大寺駅にて。

↑平成22年(2010年)1月11日(月曜祝日)、新田辺~興戸間にて。

↑平成22年(2010年)1月11日(月曜祝日)、新田辺~興戸間にて。

↑平成22年(2010年)1月14日(木)、新田辺~興戸間にて。

↑平成22年2月13日(土)、菖蒲池駅にて。昼間の奈良線特急に運用中。

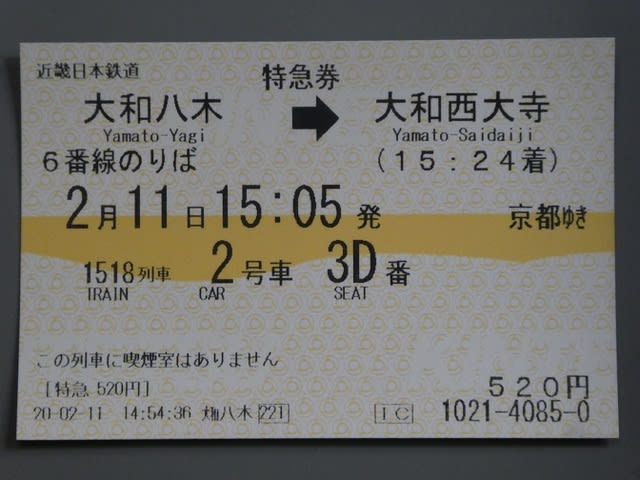

↑平成22年2月13日(土)、大和八木駅⑥番ホームにて。橿原神宮前始発→京都ゆき。

↑平成22年(2010年)2月28日(日)、松阪駅にて。

前日に発生したチリ大地震による津波警報の影響で、この日は鳥羽線の一部と志摩線が急遽運休になりました。

鳥羽・賢島方面への特急列車も「五十鈴川ゆき」として運行された一日でした。

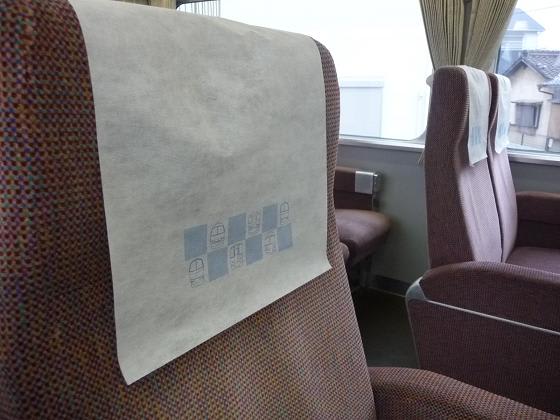

↑先頭車両(普通床)の客室内。平成22年(2010年)6月22日(火)撮影。

↑京都ゆき。平成22年(2010年)10月6日(水)撮影。新田辺~興戸間にて。

↑平成24年3月24日(土)。丹波橋にて、対向の急行電車と顔を揃える。

京都→橿原神宮前ゆき(吉野連絡)に運用中のビスタEX。

この画像では大変見づらいけれど、行き先表示は電光式に改造されている。二行表示で、「橿原神宮前」「吉野連絡」と表示。

↑平成24年3月24日(土)、上の画像と同じ列車。

丹波橋を発車していくところを後打ち。

後寄りに22000系2両を従えて、ここから先、大和西大寺まではノンストップで走る。

↑平成26年4月27日(日)。

名阪乙運用で、大和八木に停車しているところ。

↑平成26年4月27日(日)、鳥羽にて。

阪伊乙、大阪上本町→鳥羽ゆき運用。 終点・鳥羽へ到着するところを写しました。

↑平成27年10月31日(土)、京都にて。

↑平成28年1月8日(金)、五十鈴川にて。 2250系復刻塗装の5200系と並ぶ。

阪伊乙、大阪上本町→鳥羽ゆきに運用中。(宇治山田~鳥羽間、延長運転)

↑同上。

↑同上。

↑平成28年1月8日(金)、鳥羽にて。

名伊乙、賢島ゆきに運用中のビスタEXが到着するところ。

↑同上。

続行してくる大阪上本町からの特急列車と接続をとるため、ビスタEXは3分ほど鳥羽に停車。

↑同上。

ホーム向かいに、鳥羽終着となる阪伊乙特急(大阪上本町からの列車)が入りました。

阪伊乙からの乗り継ぎ客を引き受けて、ビスタEXは賢島へと向かいます。

↑平成29年3月2日(木)、京都線の木津川鉄橋にて。

ちょっと小さく写しすぎたな

京都発、橿原神宮前ゆき。

↑平成29年(2017年)9月27日(水)、京都にて。新しい塗装。

↑同上。 二階建て車両。新しい塗装。

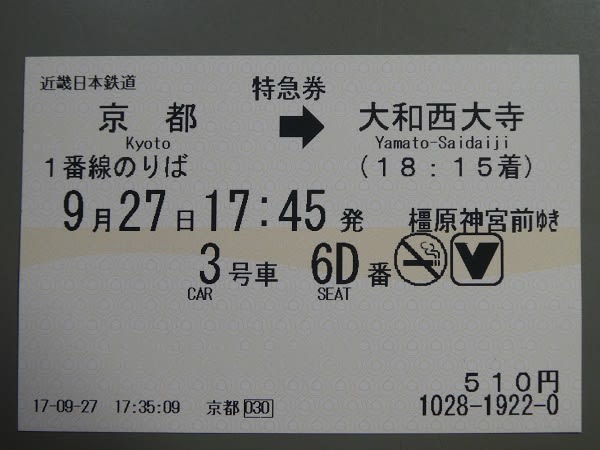

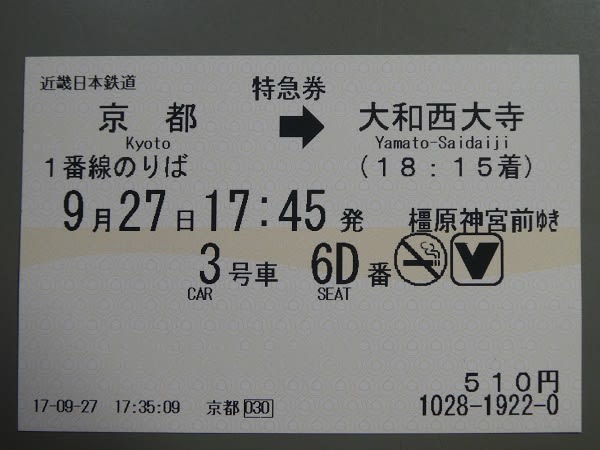

↑同上。 この特急列車に実際に乗車しました。その特急券。

↑平成30年(2018年)1月16日(火)、奈良→京都間で二階建て車両 階上席に乗車しました。

これは近鉄奈良駅停車中に撮影。

↑同上。

↑同上。

↑同上。座席の背面。

↑同上。列車走行中に撮影。平城→高の原間にて。

スペース(容量)に限りがあるけれど、階上席にも荷物棚(頭上)は あります。

↑同上。 京都終点に到着直前のころ。 車窓に、東寺の五重塔。

↑令和4年(2022年)3月26日(土)。橿原神宮前。

↑同上。二階建て車両。

↑同上。橿原神宮前15時56分発、京都ゆき。

私もこの号車に乗り込んで、京都まで乗車した。

↑同上。客室内。

↑同上。となりの線路に各駅停車(折り返し)が入線してきた。

↑同上。二階席の窓から隣りの電車(一般車)を見ると、こんな感じの〝目線〟です。

↑同上。

↑同上。大和八木にて。対向のビスタカーとすれ違い。

あちらも二階席の窓が見えています。

↑同上。橿原神宮前15時56分発→京都16時50分着の、ひとときでした。

京都府に発令されていた新型コロナ「まん延防止措置」が解除され、

この日は久しぶりに電車に乗りに出かけました。特急乗客は少なめでした。

「え? 近鉄特急って、電車の色が変わったんだっけ?」

「え? 近鉄特急って、電車の色が変わったんだっけ?」 「今ごろ、何を言ってるんだ

「今ごろ、何を言ってるんだ もう、とっくに塗装変更されている

もう、とっくに塗装変更されている 」

」 「そうだったか…

「そうだったか… 」

」

「上のやつ…、大和西大寺駅の画像は、きょう写したのか?」

「上のやつ…、大和西大寺駅の画像は、きょう写したのか?」 「そうやで!

「そうやで! 」

」 「西大寺へ、何しにいったの?」

「西大寺へ、何しにいったの?」 「いや

「いや 俺も、ふと気が付いたら西大寺駅のホー…」

俺も、ふと気が付いたら西大寺駅のホー…」 「また、散歩だろう

「また、散歩だろう 」

」 「はい、そうです」

「はい、そうです」

「え? 近鉄特急って、電車の色が変わったんだっけ?」

「え? 近鉄特急って、電車の色が変わったんだっけ?」 「今ごろ、何を言ってるんだ

「今ごろ、何を言ってるんだ もう、とっくに塗装変更されている

もう、とっくに塗装変更されている 」

」 「そうだったか…

「そうだったか… 」

」

「上のやつ…、大和西大寺駅の画像は、きょう写したのか?」

「上のやつ…、大和西大寺駅の画像は、きょう写したのか?」 「そうやで!

「そうやで! 」

」 「西大寺へ、何しにいったの?」

「西大寺へ、何しにいったの?」 「いや

「いや 俺も、ふと気が付いたら西大寺駅のホー…」

俺も、ふと気が付いたら西大寺駅のホー…」 「また、散歩だろう

「また、散歩だろう 」

」 「はい、そうです」

「はい、そうです」

)

)

京都線の特急列車がすべて2両編成で運行されているのではありません。

京都線の特急列車がすべて2両編成で運行されているのではありません。

明日から、青年部会の「おはなし会」本番が始まるので、そちらに気持ち集中して、頑張りたいと思います。

明日から、青年部会の「おはなし会」本番が始まるので、そちらに気持ち集中して、頑張りたいと思います。