世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

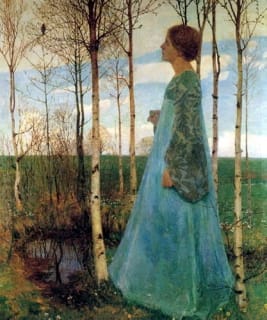

春と愛と夢と憧憬と

19世紀末、新時代の装飾様式として国際的に広がったアール・ヌーヴォー。そのドイツ語圏での呼称をユーゲント・シュティール(Jugendstil 青春様式)という。

私は、「ドイツ語圏の世紀末」という響きからなら、クリムトやらホドラーやらが浮かび上がるのだが、「ユーゲント・シュティール」という響きだと、誰も浮かばない。言葉というのは怖ろしい。

唯一、ユーゲント・シュティールという言葉から私が連想する名が、ハインリヒ・フォーゲラー(Heinrich Vogeler)。なぜこの画家が出てくるのかというと、多分、彼が“春”をテーマにした絵を多く描いたからだろう。それが“ユーゲント(青春)”という言葉とつながるからなんだ。

と言っても、私はこの画家のことをあまりよく知らない。彼は画家人生の一時期、それは彼の青春の時期に属するのだが、春、愛、憧憬、夢、等々をテーマに、自然のなかに身を置く女性を、うっとりするほど甘美に、メルヘンチックに描いた。銅版画はもちろんモノクロだが、それに色彩が伴うと、画面は青、緑、そして曙光のような薔薇色を帯びた金色が主色となる。

アール・ヌーヴォー的な装飾美と評されるフォーゲラーだが、この、春をテーマとした偏好と狷介は、私にはラファエル前派のロセッティを想起させる。

フォーゲラーは感受性が強く、思い込みの激しい人だったのだと思う。ブレーメンの裕福な商家に生まれ、デュッセルドルフのアカデミーで絵を学ぶ。卒業後間もなく、故郷ブレーメン近郊の小村ヴォルプスヴェーデに滞在し、そこで活動する画家グループに合流、「ヴォルプスヴェーデ芸術家協会」結成に加わった。

村外れに藁葺の農家を購入して手を加え、白樺の並木を植えて、自邸を“バルケンホフ”(低地ドイツ語で“白樺小屋”の意)と命名。ここが、同地のアートシーンの中心となった。そのせいかどうか知らないが、彼は日本でも、雑誌「白樺」にて早くから紹介されている。

詩人リルケと知り合い、彼をヴォルプスヴェーデに引っ張り込んだのもフォーゲラーで、リルケの詩集の挿画や舞台美術なども手がけている。

その後、フォーゲラーのロマンチック、メルヘンチックな作風は、彼の左傾化とともに跡形もなく消え去ってゆく。

第一次大戦が勃発すると、フォーゲラーは志願兵として従軍。東部戦線に送られた際、革命ロシアの地でボリシェヴィキのビラに共鳴し、反戦思想に転ずる。ドイツ皇帝に宛てた書面で平和を嘆願し、ブレーメンの精神病院に収容された後、除隊となった。

戦後は社会主義に接近し、ドイツ共産党に入党。以降は画家というよりは活動家で、その絵はプロレタリアのためのプロパガンダ絵画へと変貌。バルケンホフも政治集会、労働者共同体の場となる。

やがてドイツ当局の迫害を逃れてソ連に移住。独ソ戦では赤軍の宣伝部門にて戦うが、ナチス・ドイツのモスクワ侵攻が迫るや、カザフスタンへと逃れ、その地で客死した。70歳の爺さんだった。

画像は、フォーゲラー「春」。

(Heinrich Vogeler, 1872–1942, German)

他、左から、

「夢Ⅱ」

「戯れる子供たち」

「マルタ・フォン・ヘンブルク」

「春の宵」

「夏の宵」

Related Entries :

ヴォルプスヴェーデ派

パウラ・モーダーゾーン=ベッカー

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 世紀末ミュン... | わが青春のヴ... » |