世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記

魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-

風景の叙事詩

ワルシャワの美術館では、フェルディナント・ルシュチツ(Ferdynand Ruszczyc)は、コンラート・クシジャノフスキ(Konrad Krzyżanowski )、カジミエシュ・スタブロフスキ(Kazimierz Stabrowski)と並んで、「サンクトペテルブルク・アカデミー・サークル」を代表する画家、と解説されている。

ふーむ、なるほど。知らないタームが出てきたニャ。が、全部読むとなると時間がない。体力も集中力も、語学力もない。ここは一つ、裏技をば……

パチリと一枚、写真に撮る。外国の美術館は大抵、撮影可。帰国してから、ゆっくり調べましょう。

……実際、これ以外には方法がないのだが、あまりよい方法ではない。本は、買って読んではいけない、というのが相棒の主張。「買う」という消費行為を「読む」という消費行為と取り違え、買ったことで読んだつもりになってしまうから、というのが、その理由。

これと同じことが、写真パチリの裏技で起こる。撮ったことで調べたつもりになってしまう。

で、反省して、美術館の解説をまとめてみると……

1890年代、サンクトペテルブルク・アカデミーで学んだ、クシジャノフスキら若いポーランド画家たちは、独自のコロニーを形成する。当時、サンクトペテルブルクでは、文学や民間伝承、新しい美学などからインスパイアされた象徴主義や初期表現主義の流れが、新しい形を取りつつあった。これが、風景画の新しい流れへと結実する。アカデミックな写実の伝統に、西欧ポスト印象派の表現が合わさった、様式化された感情的なビジョンとしての、北国の自然風景という流れである。

……ふーむ。

さて、ルシュチツだが、クシジャノフスキ同様に動的で、明暗の鮮明な表現が印象に残る。彼はいろんな意味で限定的な画家。絵を描いたのは主に若い頃だし、主題もとにかく風景ばかり。モチーフも明快だが数は少ない。色彩も、鮮やかなのだが暗く、色域は狭い。

こうしてルシュチツの画面は、一片の何でもない風景が、モニュメンタルなまでに象徴的に強調され、叙事詩のように大きく息づく。なかでも断然、冬や早春の風景が白眉と言い切れる。

詳しくは分からなかったが、名家の生まれで、サンクトペテルブルク大学で法律を学んでいたところ、やがて絵に転身、アカデミーで、かの幻惑的な風景を描く画家クインジに師事。画学生時代から広く旅行し、クリミアからバルト海、北欧、そしてベルリンにて、ベックリンの象徴主義に決定的な影響を受ける。

卒業後も西欧を旅し、新しい潮流を自身のスタイルに吸収した。クシジャノフスキらとともに、祖国ポーランドの芸術の発展に努め、アカデミーで後進を育成。のちにヴィリニュスに移住し、そこでも教鞭を取った。

画像は、ルシュチツ「土」。

フェルディナント・ルシュチツ(Ferdynand Ruszczyc, 1870-1936, Polish)

他、左から、

「冬景色」

「冬景色」

「春」

「樹木と影」

「古屋敷」

Related Entries :

コンラート・クシジャノフスキ

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

絵は死なず、魂も死なず

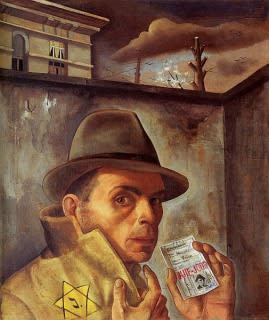

アウシュビッツで死んだユダヤ人画家で最も有名な一人は、フェリックス・ヌスバウム(Felix Nussbaum)だろう。アウシュビッツ強制収容所(現在は博物館)でも、展示紹介されていた。

作風は、新即物主義にもシュルレアリスムにも括られる。私の好みではない。が、その絵にはどれも、文明が野蛮へと堕し、理性が滅び去っていく不穏な時代に生きる、ホロコーストの犠牲となる運命にある個人的人間、その嘆きと叫び、そして魂、というものが、ありありと描き出されている。到底無視できない。

ヌスバウムのシュールは、どこかルネサンス的に古典的で、どこか寓意的で、どこか皮肉で、どこか奇抜。自身が、絶望して死を待つユダヤ人たちの一人でありながらも、観察者の眼を失わない。彼は、ユダヤ人たちが死にゆくのを見届ける存在だ。

禁欲的で、ユーモラスにすら感じられる画面は、相対すると苦しくなる。特に自画像がそう。彼は亡命時代、ひたすら自画像を描いた。亡命以前の絵は、ナチスによる放火も疑われる火災で、アトリエごと消失してしまったので、彼の画歴のなかで自画像は、圧倒的な存在感を持っている。

その、ユダヤ人としての自画像に対して、観る側は決してユダヤ人の同胞にはなれない。この時代のユダヤ人の心理など、私には実感できない。想像すら及ばない。だからヌスバウムの画面は、自負と自信さえ感じさせる。ヌスバウムにとって絵は、生き残るという希望、屈しないという抵抗、我ありという矜持なのだ。

以下は受け売りだが、記しておく。

父は第一次大戦で従軍したドイツ愛国者。若い頃は画家を志していた父は、同じく画家を目指す息子を、物理的にも精神的にも熱心に励ました。

ドイツ表現主義の先達同様、ゴッホに衝撃を受け、一方、ルソーの素朴に共鳴する。やがてジョルジュ・デ・キリコやカルロ・カッラの形而上派に傾倒し、画風はシュールな方向に。

ナチスが権力を掌握した1933年、ヌスバウムはベルリン・アカデミーの奨学金で、ローマに留学していた。が、アーリア芸術推進のために芸術家精鋭を鼓舞する目的で、かの宣伝相がローマを訪れたとき、ヌスバウムは、ユダヤ人である自分にはもはやアカデミーに残る道はないと悟る。

以降、彼の人生は一路、迫りくる恐怖を待ち受ける孤独と不安と絶望によって彩られる。絵はそれを反映し、いずれも陰鬱で暗澹とし、死相を漂わせる。

画学生時代にベルリンで知り合ったポーランド系女流画家、妻フェルカとともに、ベルギーに亡命。この時期、スイスに住まう両親に会いに行くが、両親は祖国ドイツへの望郷の念を抑えがたく、ヌスバウムの猛烈な反対にも関わらず、ついにドイツに帰る。これが、彼が両親と会った最後となる。両親はのちにアウシュビッツでガス殺された。

やがて、ナチス・ドイツがベルギーを侵攻すると、ヌスバウムは「敵性外国人」として逮捕され、南フランスの収容所へと送られる。そこでの悲惨な環境から逃れたい一心で、彼は本国送還を承諾。が、ドイツへの移送列車から脱走、ブリュッセルに逃げ帰り、妻と合流する。そして、友人たちの援助のもと、隠れ家生活に入る。

息を殺して暮らしながら、たゆまず描くこと数年。だが、44年、ヌスバウム夫妻の潜む屋根裏部屋に、ゲシュタポがやって来る。彼らは逮捕され、中継収容所を経てアウシュビッツに移送されて、アウシュビッツ到着の一週間後に殺された。

「私が消えても、絵は消さないで」……友人に託された彼の絵が残された。

画像は、ヌスバウム「ユダヤ人の身分証を持つ自画像」。

フェリックス・ヌスバウム(Felix Nussbaum, 1904-1944, German)

他、左から、

「二人のユダヤ人」

「真珠」

「死の勝利」

「手回しオルガン弾き」

「恐怖」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ナプートの画家

ペーチにはカープタラン通りという美術館が集まる通りがあって、相棒に、「どこに行くか決めなさい」と言われて、チョントヴァーリ美術館を指名した。が、絵は一桁枚しか展示されていないという。

人生後半になって画家になったからね、放浪しながら馬鹿デカい絵ばかり描いたからね、もともと描いた絵が多くないんだよ。ピロスマニみたいな画家だよ、珍しいよ。

……とかなんとか、煽りに煽って、まんまとチョントヴァーリ鑑賞に成功。

チョントヴァーリとの比較で私が思い出すのが、グルジアの放浪画家ニコ・ピロスマニ(Niko Pirosmani)なのだが、彼らはもしかしたら、放浪の画家という以外、似ているところはないのかもしれない。

「死海のほとり」という、チョントヴァーリを描いた映画があるという。是非観たいんだけど。

さて、チョントヴァーリ・コストカ・ティヴァダル(Tivadar Csontváry Kosztka)は、ハンガリー画壇の奇才。20世紀初頭のハンガリー・モダニズムを説明する上で避けられない存在だが、とにかく独創的すぎて、どの流れにも位置づかない。近年では大変な人気で、絵にも破格の値がつくらしい。

表現主義の画家に括られることが多いが、私の感想としては、素朴派の画家。画風が素人臭いから、というわけじゃなく、画面に、あれもこれもすべてをいっぺんに盛りこもうとする姿勢が、素朴派っぽく感じるからなんだ。

チョントヴァーリはもともと薬剤師で、大学では調剤学、化学、鉱物学、地質学、水晶学云々を修めたインテリ。が、27歳のとき、啓示を受ける。

「お前は太陽の道(Napút)を行く偉大な画家になるだろう、ラファエロよりも偉大に!」

これは天啓というよりも、彼の精神分裂症に由来するものらしい。が、とにかく彼は、画家になる決意をする。彼はバチカンを初め、ヨーロッパを周遊する。そしてハンガリーに戻り、以後、薬剤師として黙々と働く。旅するための金を稼ぐために。

14年後、41歳になって、彼は絵を勉強を開始する。ミュンヘンのホッローシ・シモン(Simon Hollósy)などに師事してみたが、翌年には、ダルマチアやイタリアを旅行しながら風景画の実習。天性の一匹狼だった彼は、そうやって独学で絵を修行し、独自のスタイルを築いてゆく。

スタイルができはじめた頃から、十年にも満たない短いあいだに、次々と大作を描く。その間、彼は「偉大なるモチーフ」を求めて、ほとんど旅をしている。地中海沿岸、北アフリカ、中近東。そしてパリに戻り、展覧会を開く。

が、チョントヴァーリのドラマチックな、汎神論的に幻想的な絵は、彼の生前、ほとんど理解を得られずじまいだった。それは彼が、菜食主義、反喫煙主義、平和主義の宗教哲学を貫き、訳の分からない預言をのたまう、つむじ曲がりの変人だったからでもある。不成功を創造の力に変えて、描く、描く。

だが、彼が熱心に望んだ認知と喝采は、最後まで得られなかった。孤独のなか、絶えず去来する幻聴だの幻影だのにさいなまれ、シュールなビジョンをスケッチする以外には絵も描けなくなっていく。

深刻な精神状態は回復せず、十年ほど後に、狂気のうちにひっそりと死んだ。

画像は、チョントヴァーリ「レバノンの杉への巡礼」。

チョントヴァーリ・コストカ・ティヴァダル

(Tivadar Csontváry Kosztka , 1853-1919, Hungarian)

他、左から、

「ホルトバージの嵐」

「ヤイツェの滝」

「エルサレムの嘆きの壁」

「孤独な杉」

「ナザレのマリアの井戸」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

恬淡な野獣

好みの問題もあるが、センテンドレの美術館で一番見応えのあった画家が、チョーベル・ベーラ(Béla Czóbel)。ハンガリーでは有名な画家らしい。

私の語学力ではちょっとよく分からない。ユダヤ系画家なのだが、あの悲惨なナチスの時代を生き延びている。

略歴を記しておくと、ブダペストに生まれ、ハンガリー画家たちが集まった芸術家村ナジバーニャ(Nagybánya)で、同国の印象派画家イヴァーニ・グランワルド・ベーラ(Béla Iványi-Grünwald)に師事。自然主義から出発した。

が、20世紀初頭にミュンヘン、続いてパリに留学し、サロン・ドートンヌ展にて野獣派に触れ、これが決定的な契機となる。チョーベル自身もフォーヴの色彩で同展に出品し、マチスらと交流。以降、フォーヴの色彩を手放すことはなかった。

ブダペストに戻り、ハンガリーの若手画家たちと合流。「ニョルツァク(Nyolcak)」(八人組“The Eight”の意味)を組織し、ナジバーニャ派の伝統とは異なる新しい絵画の方向を開く。

第一次大戦中はオランダに逃れ、大戦後はベルリンへ。表現主義グループ「ブリュッケ」と交流し、新分離派に参加。さらにパリに移り、第二次大戦が勃発した39年まで、モンパルナスのアトリエで制作する。

その後、ハンガリーに帰国。以降、パリとセンテンドレとに交互に滞在した。この生活は戦後も続く。

そして、65年以降、ハンガリーに永住。

チョーベルの絵には、あまり難しいものがない。多くを盛らず、多くを訴えない、無欲な絵。

野獣派からの影響は確かだが、色彩はそれほど強烈でも主情的でもない。ただ灼然としている。人物画を多く描いたが、それらは、私の個人的な感想としては、目鼻立ちや身体の線の粗さとナイーヴさが、全体的にゴッホ、そしてルオーやブリュッケの木版画を、感じさせる。

ユダヤ系だったチョーベルが、なぜ、同胞が被った迫害から逃れえたのか、よく分からない。戦後、なぜ、社会主義体制となったハンガリーと、パリとを自由に行き来できたのかも、よく分からない。

だが、第二次大戦前後のパリ時代の絵は、超暗色のトーンに落ち込み、暗い時代の到来を予感させる。

美術館で時系列的に絵を追うと、50年代の絵がすっかり抜けている。彼はこの時期、絵を描かなかったのだろうか。

そして60年代。タッチが変わり、ぼやけたフォルムの上に輪郭線を乗せる、クレヨンのような、ちょっとパスキンを思い出させる絵になった。実際、チョーベルはベルリン留学時代に、パスキンと親交を持っていたのだけれど。

誰か事情を知っている人が教えてくれないかぎり、これもまた永遠の謎なんだろうな。

画像は、チョーベル「赤いショールを巻いた少女」。

チョーベル・ベーラ(Béla Czóbel, 1883-1976, Hungarian)

他、左から、

「コーヒーを飲む女」

「仮面とマンドリン」

「ボールを持った少年」

「センテンドレのヴィーナス」

「センテンドレ」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ハンガリーのアール・ヌーヴォー

ハンガリーのアール・ヌーヴォーの画家を挙げるとすれば、文句なく、ファラゴー・ゲーザ(Géza Faragó)。ハンガリーの、いわゆるポスター美術の巨匠とされる。

商業主義的なポスターや、風刺的戯画的なポスターを多々手がけているので、作品の出来はピンキリなのだが、白眉なものは、ミュシャ的に包括的かつ繊細にデコラティブ。輪郭は流麗で潔く、色彩は滴るように、弾けるように豊かで、フォルムはオーナメンタルにパターン化されている。もちろんこれは、ジャポニズム版画をフレンチにナビ派的にした、形状・色彩構成。

一方で、ユーモレスク(=滑稽・諧謔様式)とカリカチュレスク(=誇張・歪曲様式)をもってして、冗談めいた物語を描き出す。こうした興味本位の俗的シーンと、申し分ない古典的絵画様式とのブレンド、これが、ハンガリーのポスター美術の典型的な流れであり、それを創始したのがファラゴーなのだという。

略歴を記しておくと、ブダペストの裕福な家に生まれ、早くからデッサンの能力を発揮。絵を学んだ後、織物工場で働き、パリに留学。パリでも織物工場で働く傍ら、デッサン教室に通う。

このパリにて、かのアール・ヌーヴォーの巨匠ミュシャのアトリエで働く機会を得、彼の絵は一気にミュシャスタイルに。

ハンガリーに帰国後、ケチケメートの芸術家村で制作。放浪の後に、ブダペストに落ち着く。第一次大戦中はプロパガンダ制作に従事するなど、方向の定まらないところがあったが、やがて、ミュシャの絶大な影響のもと、独自のスタイルを発展させる。

個人的にはロートレックと同じく、大都会の夜の歓楽が大好物で、ナイトクラブやパブ、カフェなどの商業ポスターを数多く手がけた。

彼の描く人物像は、当時のハンガリー社会に見られた標本的なキャラクターで、彼らは彼の作品におけるトレードマークともなったという。

画像は、ファラゴー「猫を連れた女」。

ファラゴー・ゲーザ(Géza Faragó, 1877-1928, Hungarian)

他、左から、

「森の散歩」

「刺繍をする若い娘」

「花のなかで」

「失楽園」

「クラブ・ナキル」

Bear's Paw -絵画うんぬん-

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |