削ろう会の案内戴きました。

川越大会の案内をプロショップ・ホクトさんから戴きました。

久しぶりに阿保氏の胸の透くあの削りが見られるのかも。

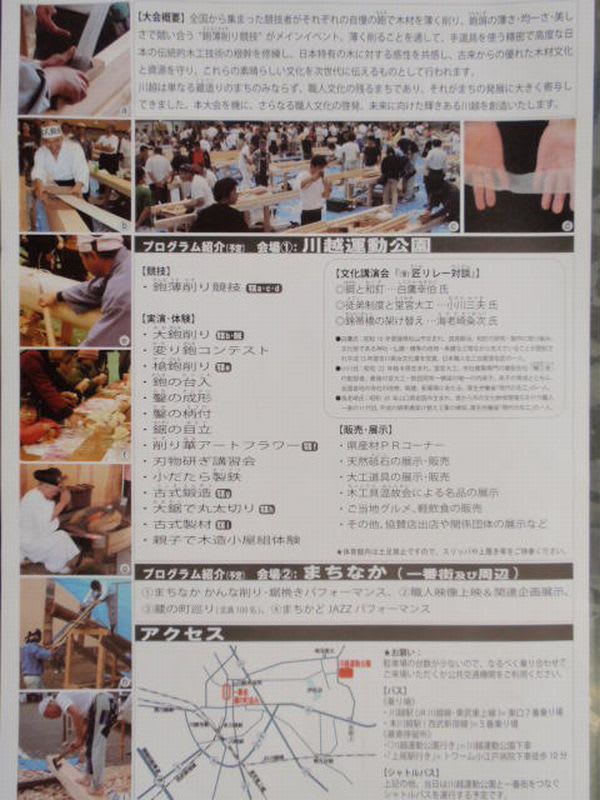

第27回 全国削ろう会 川越大会 のご案内

全国から集まった競技者がそれぞれの自慢の鉋で木材を薄く削り、鉋屑の薄さ・均一さ・

美しさで競い合う”鉋薄削り競技”がメインイベント。

薄く削ることを通して、手道具を使う精密で高度な日本の伝統的木工技術の根幹を修練し、

日本特有の木に対する感性を共感し、古来からの優れた木材文化と資源を守り、これらの

素晴らしい文化を次世代に伝えるものとして行います。

川越は単なる蔵造りのまちのみならず、職人文化の残るまちであり、それがまちの発展に

大きく寄与してきました。

本大会を機に、さらなる職人文化の啓発、未来に向けた輝きある川越を創造いたします。

開催日 :平成23年9月10日(土)・11日(日)

メイン会場:廿川越運動公園総合体育館及び公園内

サテライト会場:一番街及びその周辺

【お問合わせ】 全国削ろう会川越大会実行委員会

◎NPO法人川越蔵の会 FAX:049-223-0204

◎川越市文化スポーツ部 文化振興課 電話:049-224-8811(内線 3312)

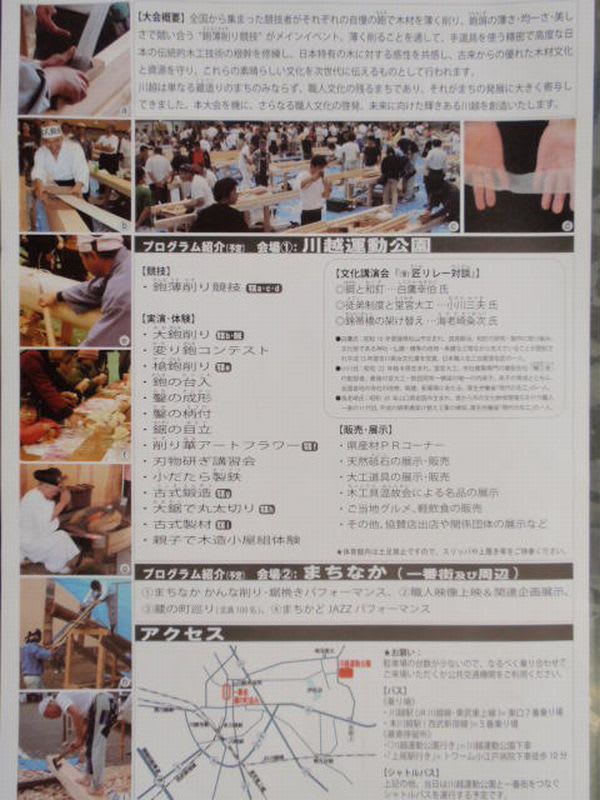

「第27回 削ろう会 川越大会」日程と開催内容

9月10日(土) 9月11日(日)

11時~ 受付開始

13時~ 開会式

13~16時 各イベント

14~16時 文化講演会「匠リレー対談」

川越町並み見学会 9時~ 開場・鉋薄削り競技開始

10時~ 各イベント開始

14時~ 表彰式

15時 閉会

【主なイベント】

鉋薄削り競技/大鉋削り/変り鉋コンテスト/鉋の台入れ・鑿の成形・製鉄・製材等の実演や体験/

文化講演会/大工道具や県産材等の展示・販売/地元グルメの販売/町並み見学会やまちなかでの

パフォーマンス・・・など。

【文化講演会 「(仮)匠リレー対談」】

◎鋼と和釘・・・白鷹幸伯(しらたかゆきのり)氏

◎徒弟制度と堂宮大工・・・小川三夫氏

◎錦帯橋の架け替え・・・海老崎粂次(えびさきくめつぐ)氏

【主催】 全国削ろう会川越大会実行委員会

【共催】 川越市、NPO法人川越蔵の会

【後援】 埼玉県、川越市教育委員会、川越商工会。(社)小江戸川越観光協会

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

これが何とも言えないのです。

これが何とも言えないのです。