関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

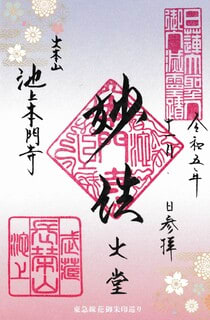

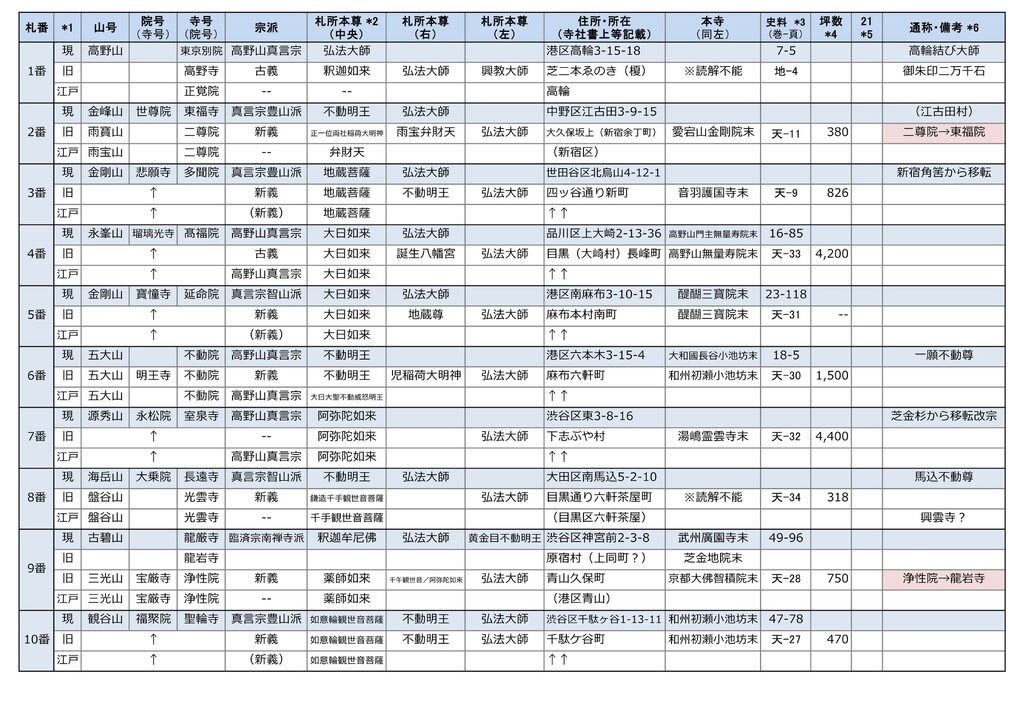

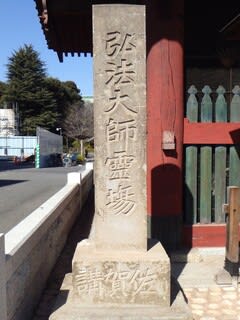

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

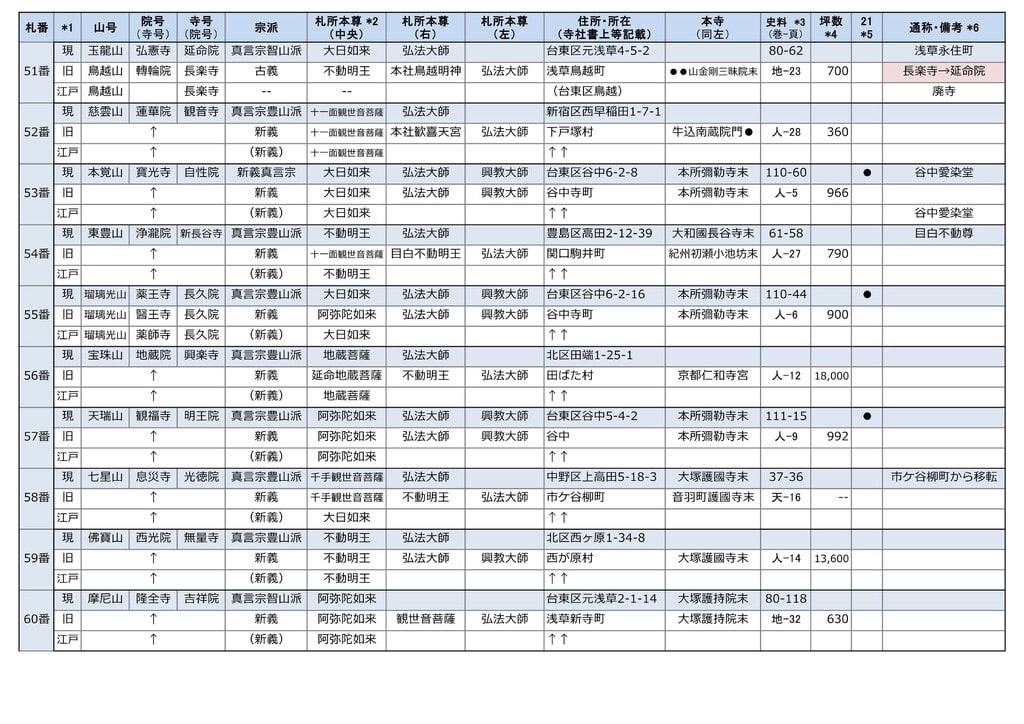

お大師さまゆかりの寺院を巡る弘法大師霊場には、主に八十八ヶ所と二十一ヶ所があります。

→ ご参考(「ニッポンの霊場」様)

八十八ヶ所はかなりの時間と根気を要し、結願までの道のりはなかなか困難です。

そこで生まれたのが簡易(ミニ)版である二十一ヶ所という説がみられます。

簡易(ミニ)版であれば八十八ヶ所の札所からダイジェスト的に選定すればいい筈ですが、そうはなっていないケースもみられます。

「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」(以下、御府内二十一ヶ所霊場)もそのひとつです。

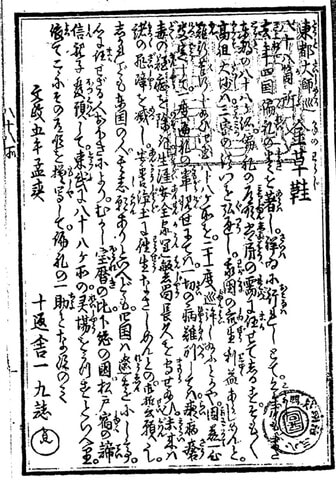

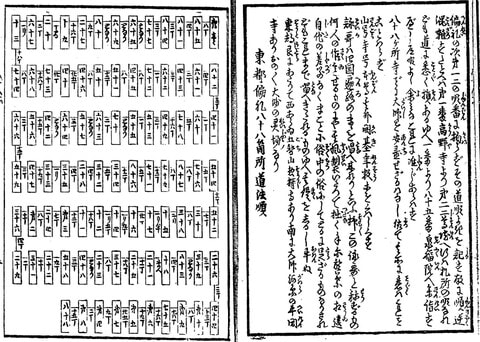

「御府内二十一ヶ所霊場」は、『東都歳事記』(国書データベース)に霊場名「弘法大師二十一ヶ所参」と、第21番が湯島霊雲寺であることが記載されていますが、札所一覧は記載されていません。

(これは後述する「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)

しかし、「ニッポンの霊場」様に札所リストが掲載されているので、こちらにもとづき巡拝しました。

『東都歳事記』の編纂は天保九年(1838年)ですから、それ以前の開創とみられます。

「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。

第21番がふたつあるようで、札所数は22となります。

台東区内の札所が多く、御府内八十八ヶ所霊場よりも東(下町)寄りの霊場となっています。

当初は第20番の寛永寺 一乗院のみ天台宗で残りはすべて(広義の)新義真言宗でしたが、明治に一乗院が廃寺となったのちは根岸の時雨岡不動堂(西蔵院の境外仏堂)に承継されたといい、現在はすべて(広義の)新義真言宗寺院となっています。

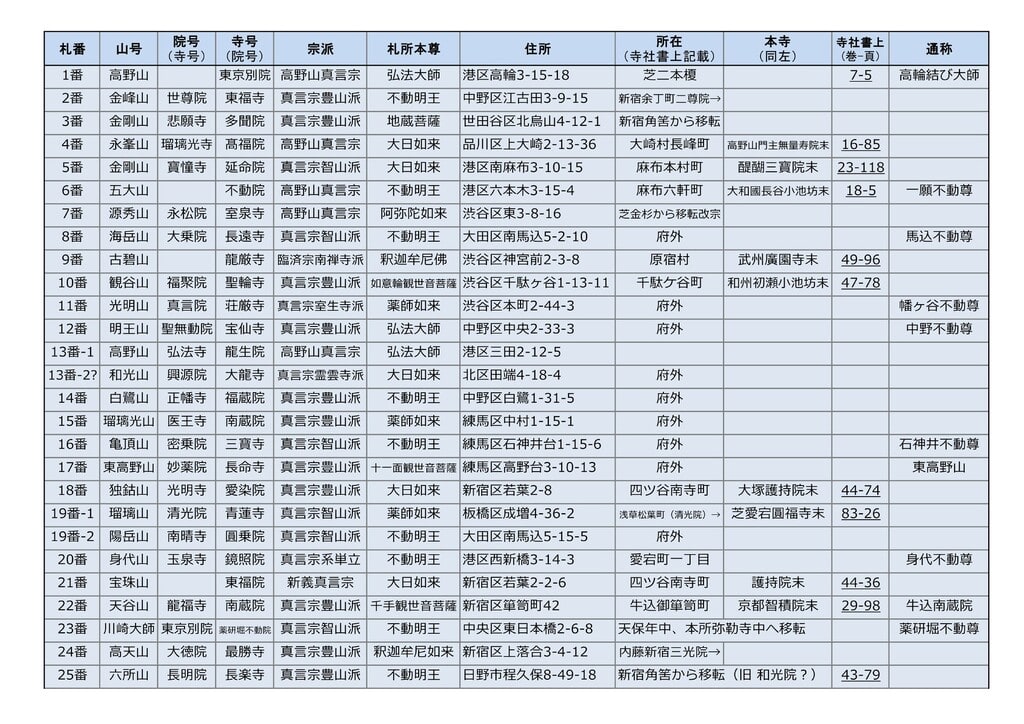

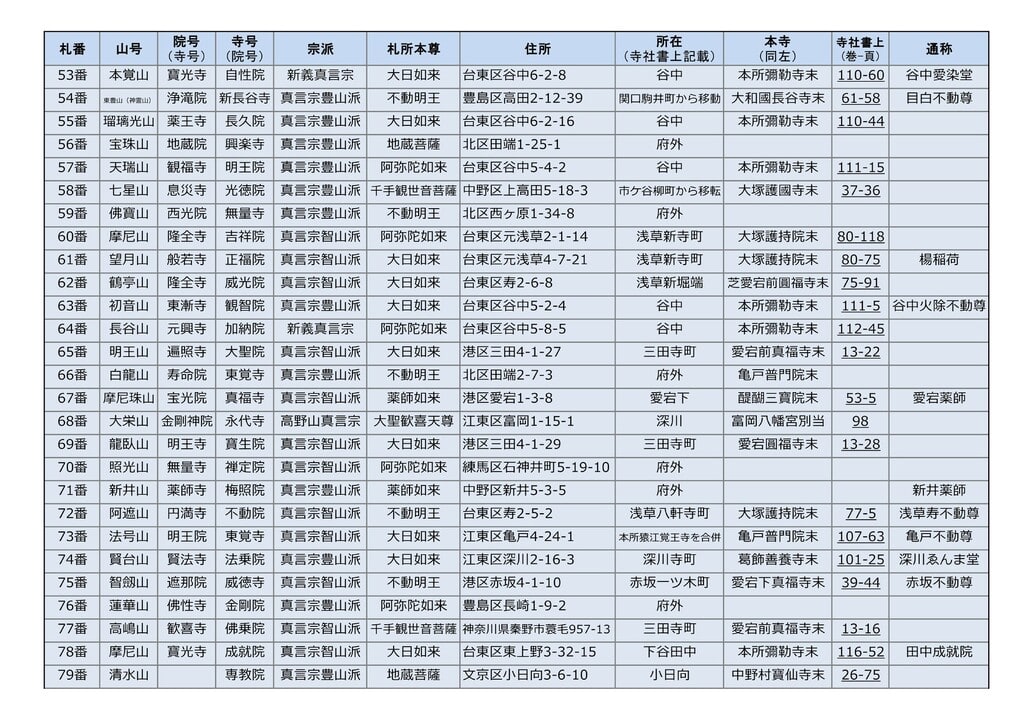

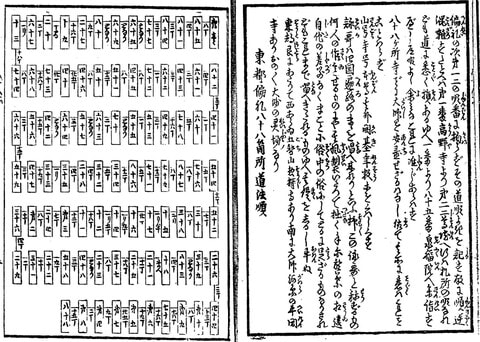

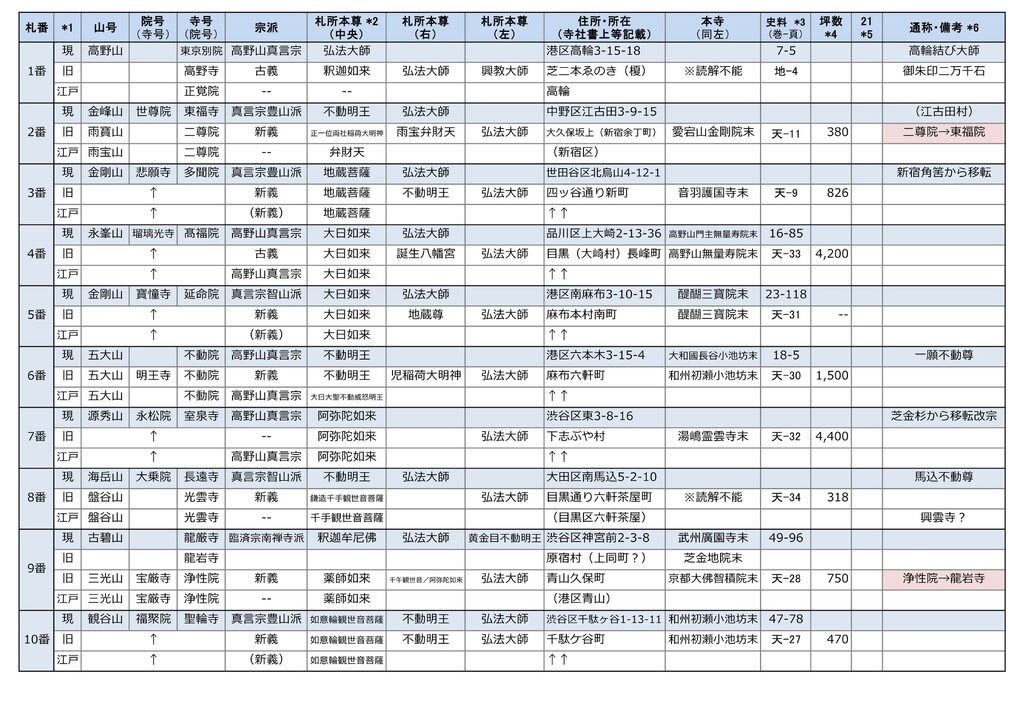

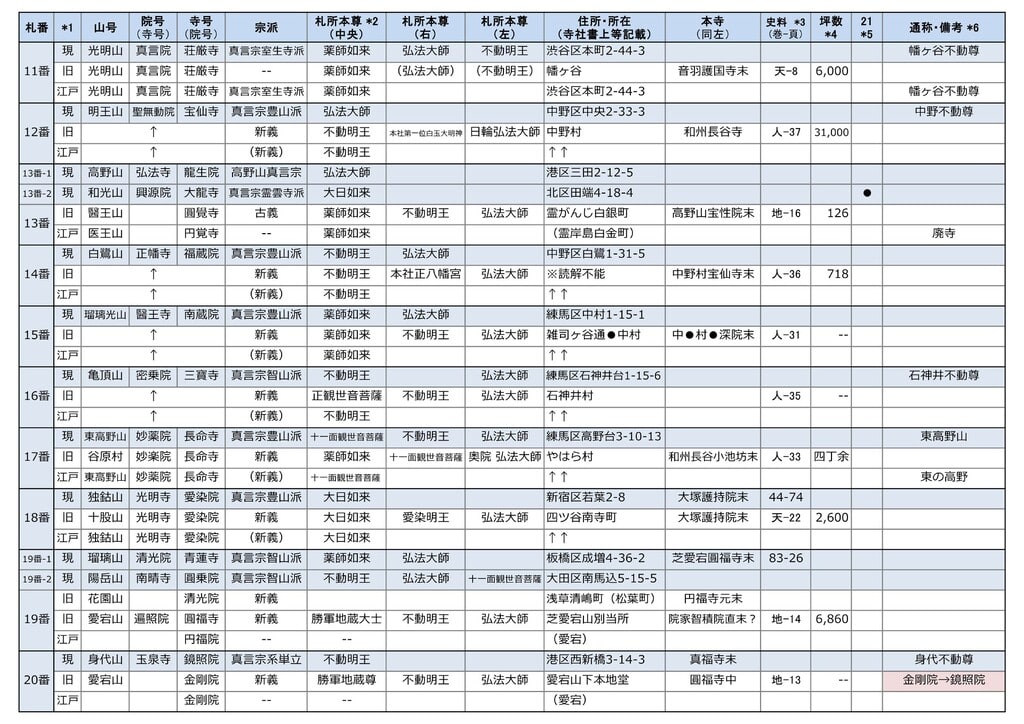

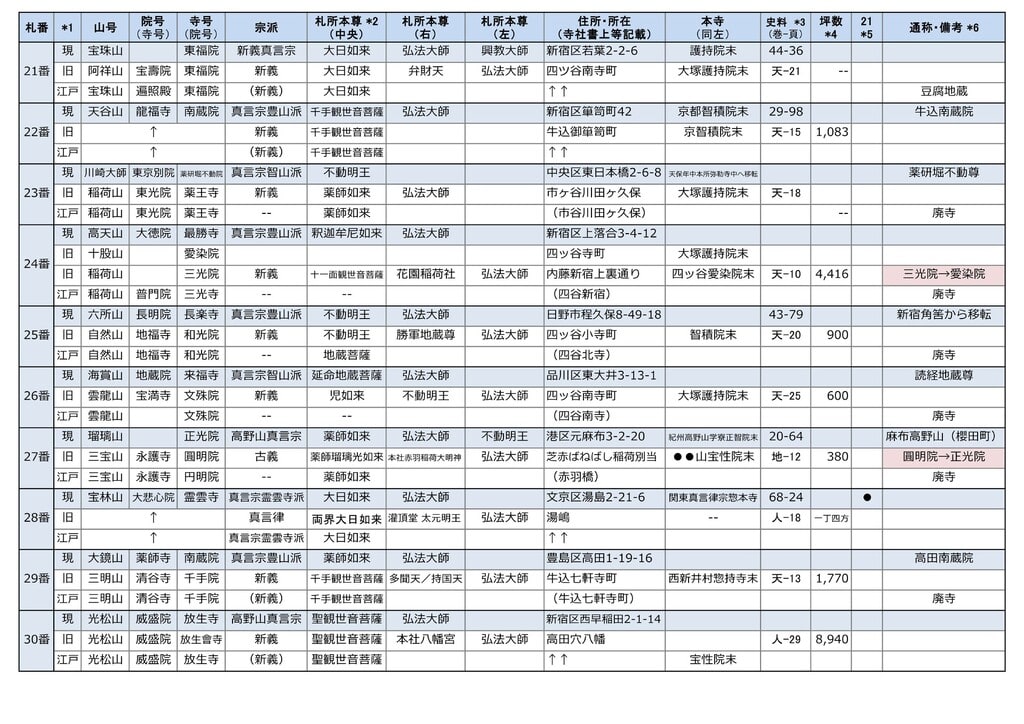

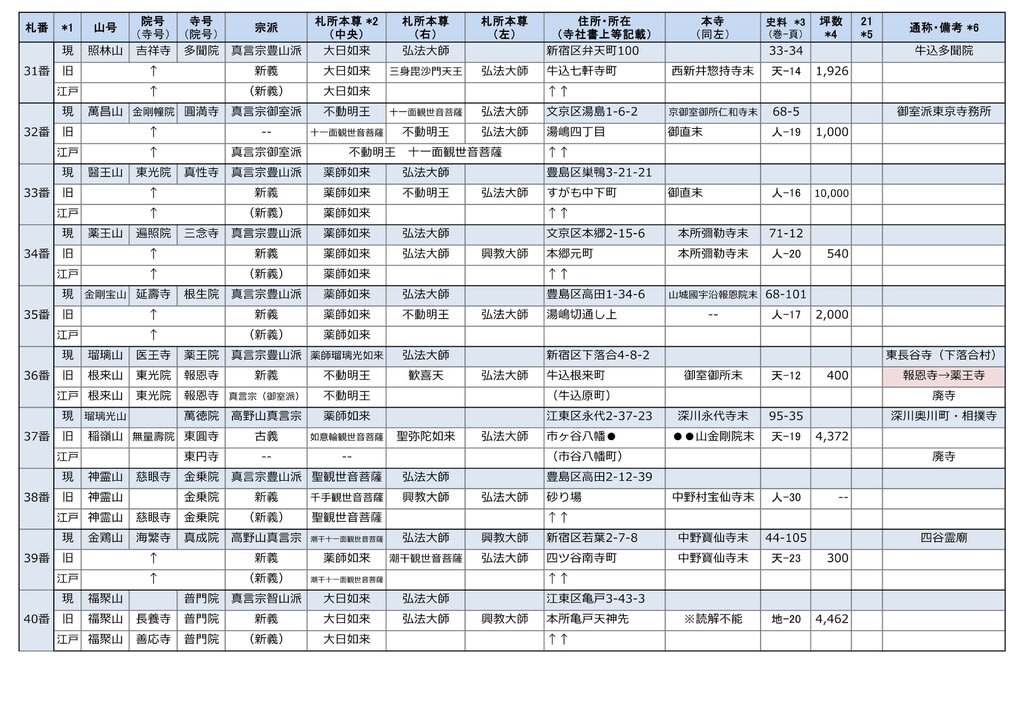

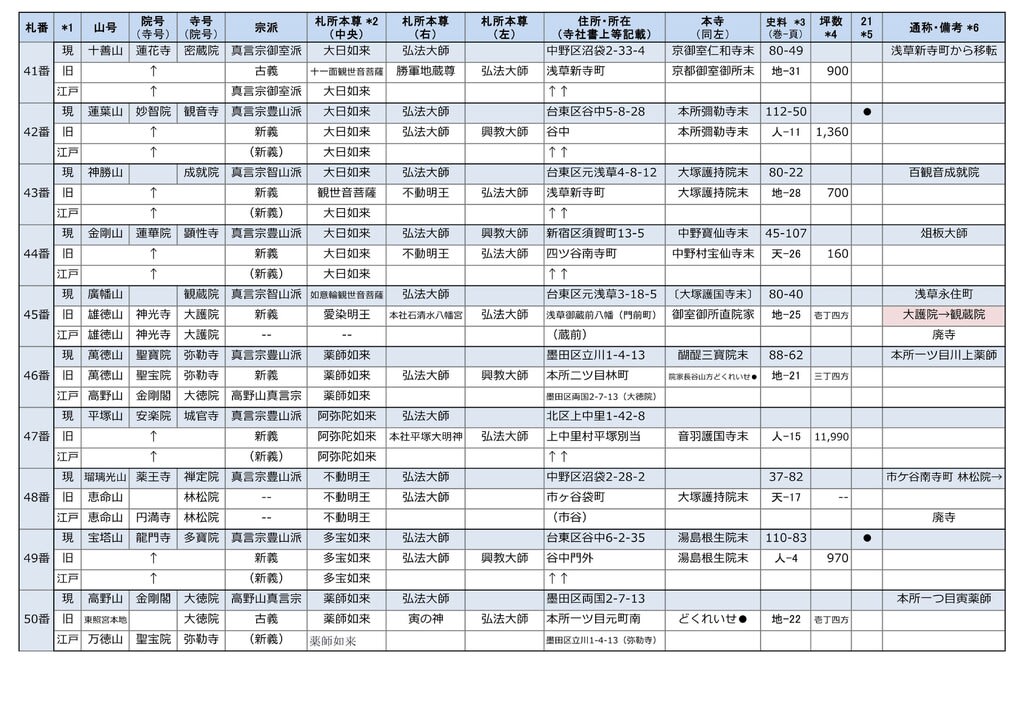

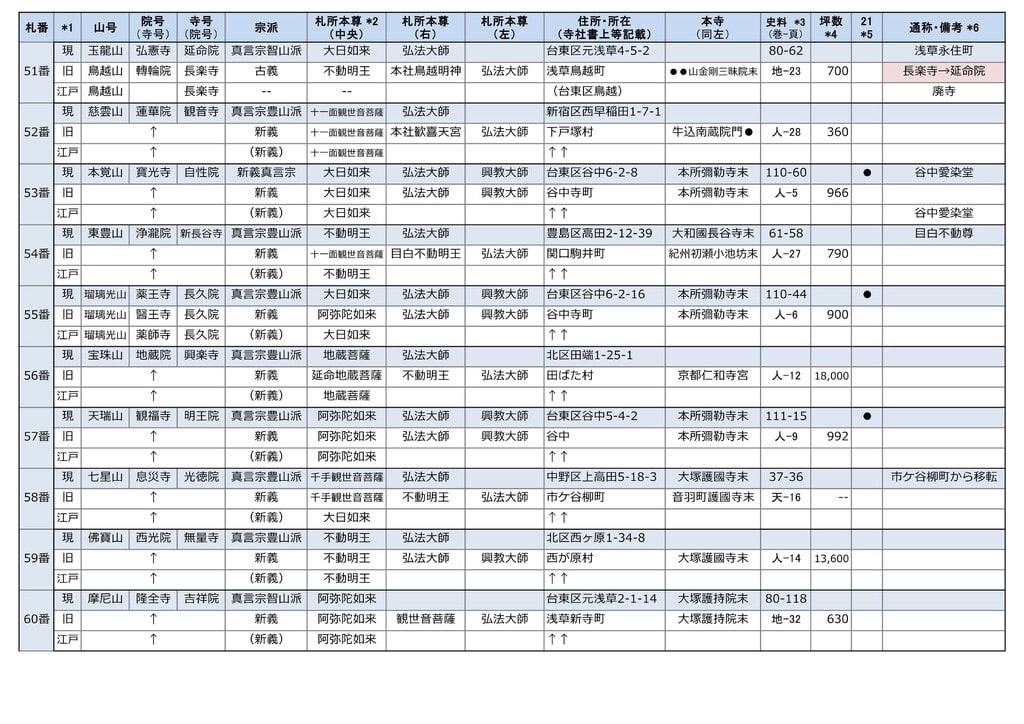

【弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場】

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

1番 法輪山 法幢院 浄光寺

真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-4-3 /豊・荒

2番 補陀落山 観音院 養福寺

真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-3-8 /豊・荒

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-2

3番 蓮葉山 妙智院 観音寺

真言宗豊山派 台東区谷中5-8-28 /御・江

4番 長谷山 元興寺 加納院

新義真言宗 台東区谷中5-8-5 /御・江

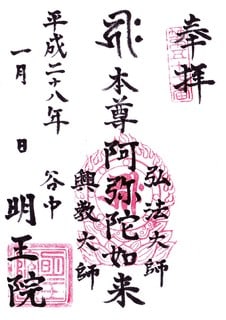

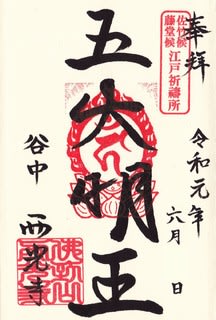

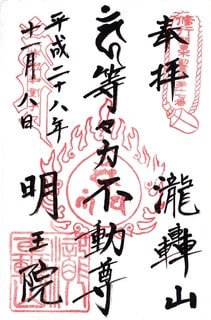

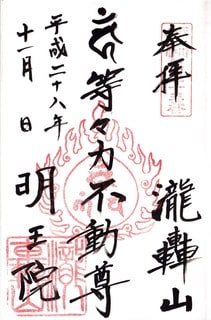

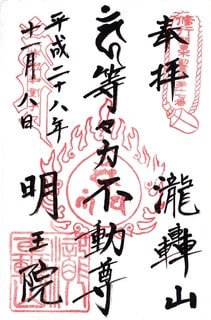

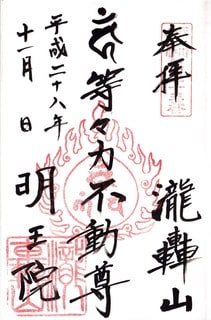

5番 天瑞山 観福寺 明王院

真言宗豊山派 台東区谷中5-4-2 /御・江

6番 初音山 東漸寺 観智院

真言宗豊山派 台東区谷中5-2-4 /御・江

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-3

7番 仏到山 無量寿院 西光寺

新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江

8番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江

9番 宝塔山 龍門寺 多寶院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江

10番 本覚山 宝光寺 自性院

新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-4

11番 圓明山 宝福寺 西蔵院

真言宗智山派 台東区根岸3-12-38 /荒

12番 鐡砂山 観音院 世尊寺

真言宗豊山派 台東区根岸3-13-22 /荒

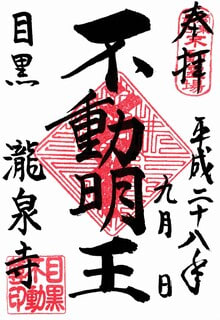

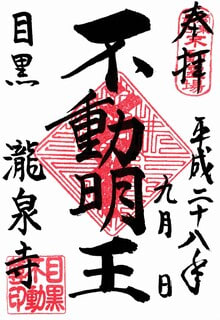

13番 東光山 等印院 龍泉寺

真言宗智山派 台東区竜泉2-17-15 /荒

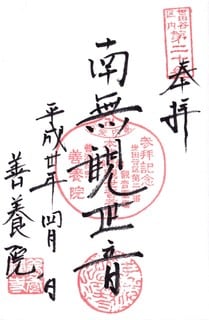

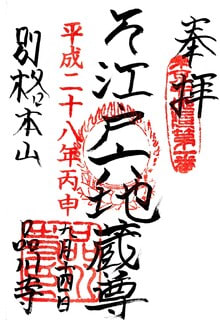

14番 恵日山 延命寺 地蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-5

15番 瑞光山 如意寺 密厳院

真言宗豊山派 荒川区荒川4-16-3 /豊

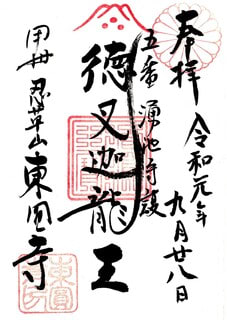

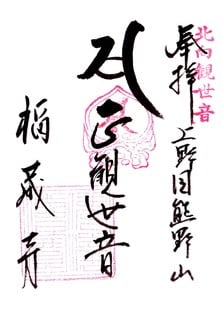

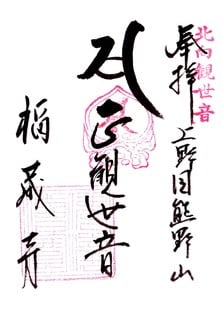

16番 五剣山 普門寺 大乗院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒

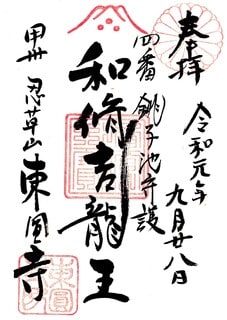

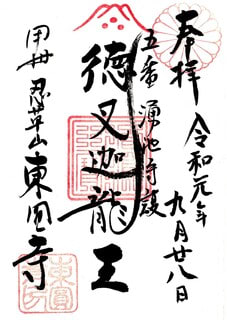

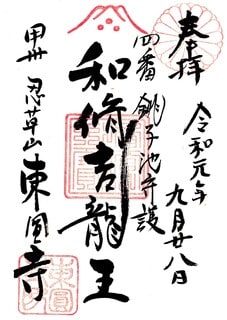

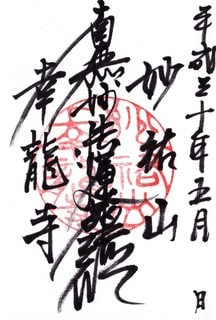

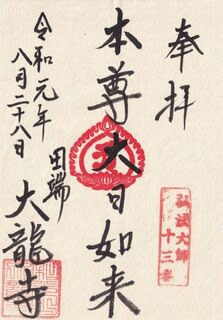

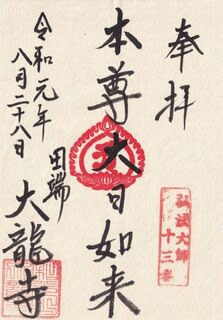

17番 和光山 興源院 大龍寺

真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4 /御・豊

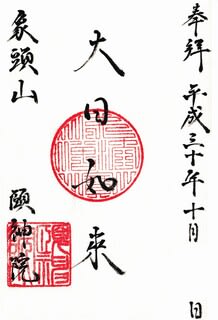

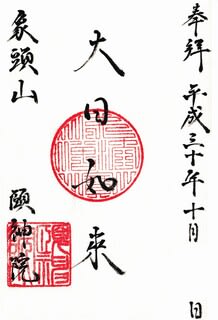

18番 象頭山 観音寺 本智院

真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒

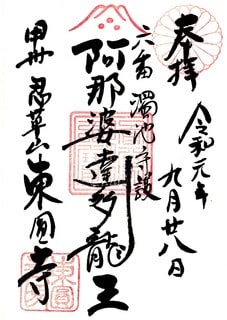

19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院

真言宗豊山派 荒川区東尾久3-6-25 /豊

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-6

20番 東叡山 寛永寺 一乗院(廃寺)

天台宗 台東区上野公園

→(20番) 時雨岡(御行の松)不動堂

真言宗智山派 台東区根岸4-9-5

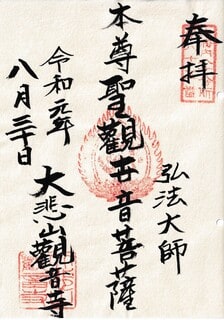

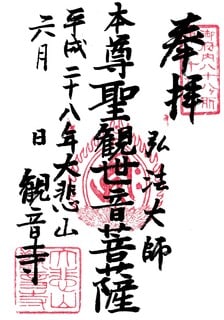

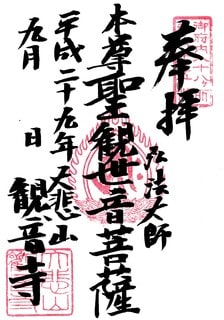

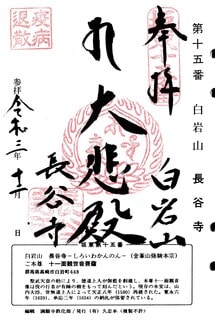

21番-1 宝林山 大悲心院 霊雲寺

真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江

21番-2* 大黒山 宝生院

真言宗智山派 葛飾区柴又5-9-8 /南

※ 21番-2* 宝生院は池之端茅町から移転

〔八十八ヶ所霊場の略記凡例〕

御:御府内八十八ヶ所霊場

江:江戸八十八ヶ所霊場

豊:豊島八十八ヶ所霊場

荒:荒川辺八十八ヶ所霊場

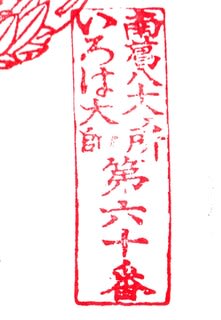

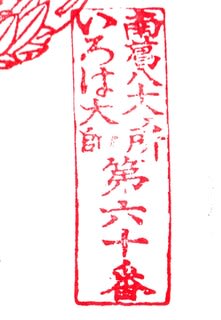

南:南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)

↑をみると、22ヶ所のうち御府内八十八ヶ所霊場との重複札所はわずか9ですが、ほぼすべての札所が複数の八十八ヶ所弘法大師霊場と重複しています。

しかも第12番世尊寺は、荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番を担われています。

ここからしても、御府内二十一ヶ所霊場は、単なる御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版とはいえないと思います。

上記のとおり、「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされ、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる「御府内八十八ヶ所霊場」より古い可能性があります。

同じく「ニッポンの霊場」様によると、「荒川辺八十八ヶ所霊場」は天保九年(1838年)年頃かそれ以前、「豊島八十八ヶ所霊場」は明治41年(1908年)の開創ですから、やはりこの霊場の方が古いとみられます。

「江戸八十八ヶ所霊場」を「御府内八十八ヶ所霊場」の前身と仮定すると、むしろ「江戸八十八ヶ所霊場」をベースのひとつとして成立したのかもしれません。

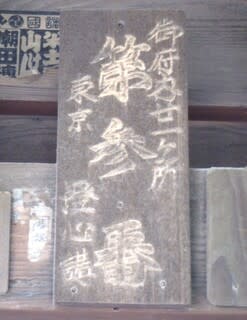

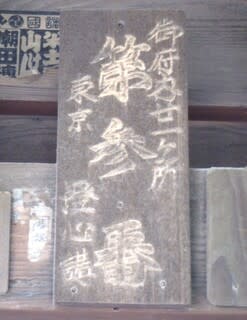

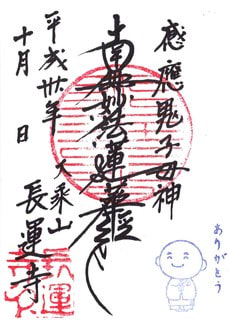

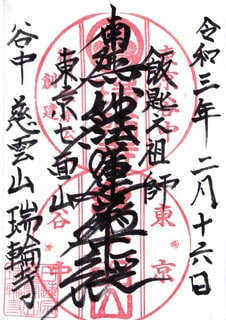

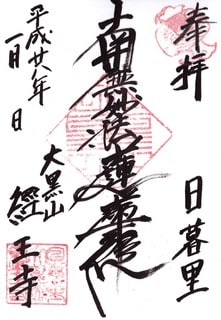

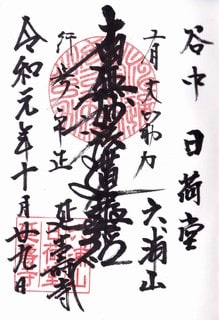

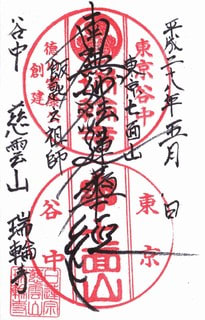

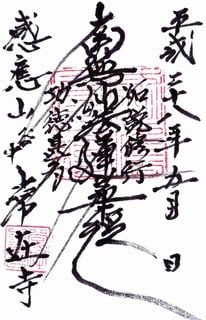

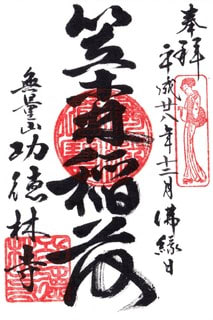

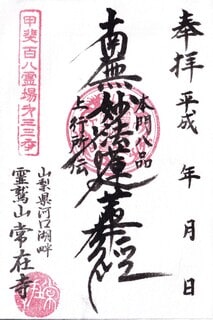

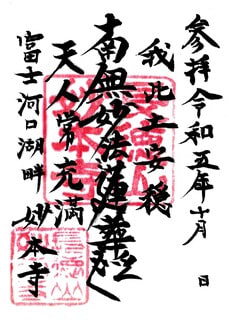

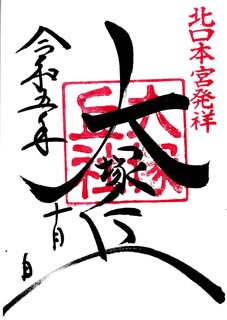

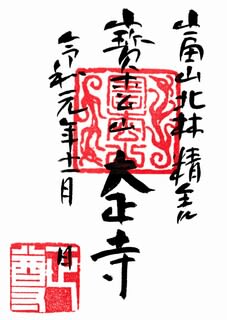

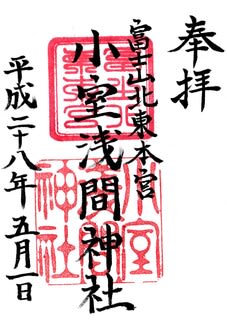

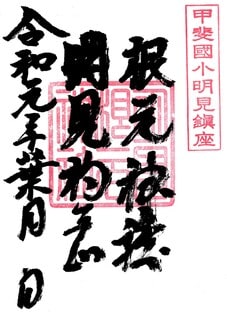

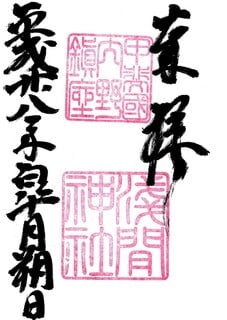

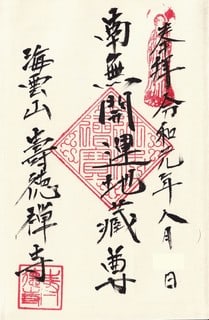

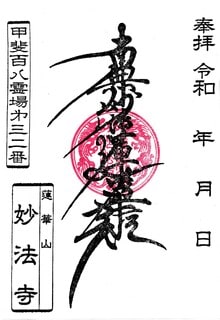

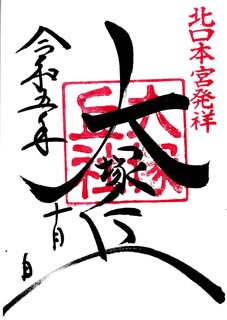

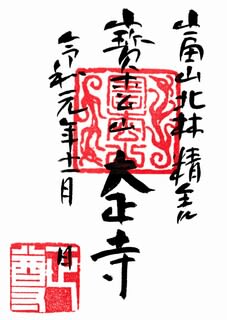

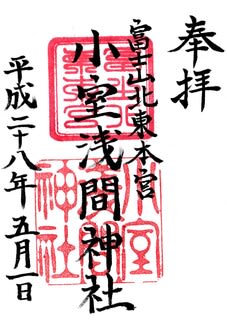

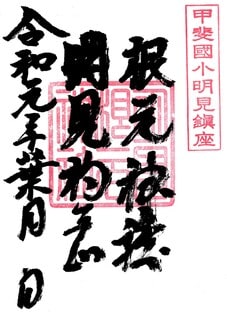

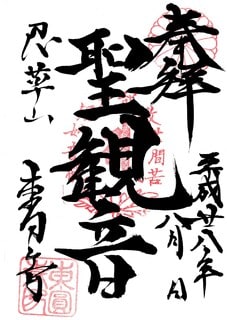

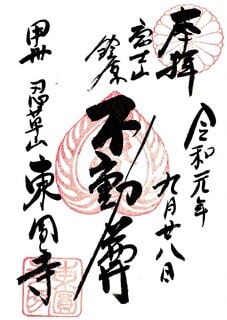

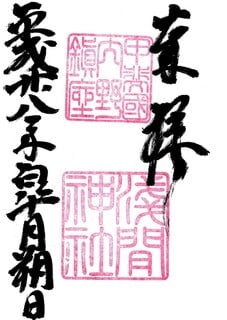

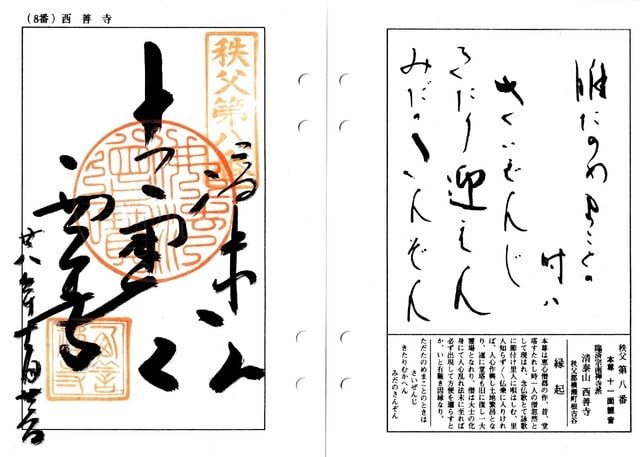

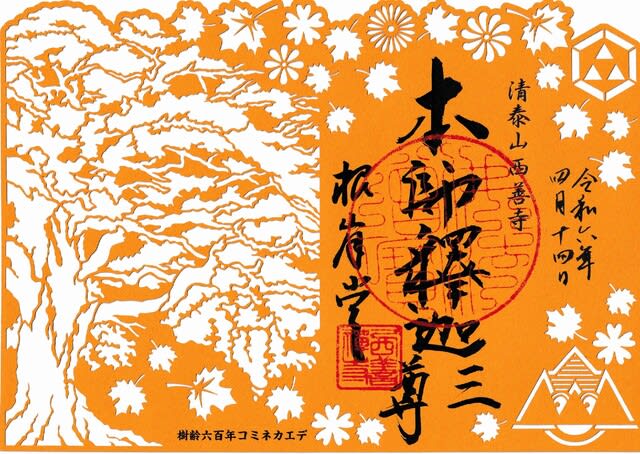

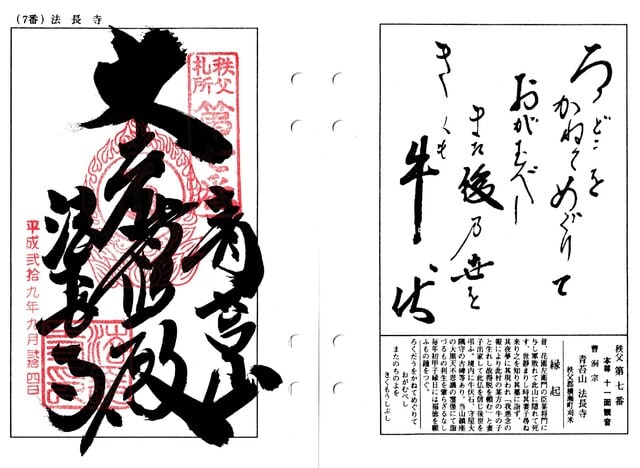

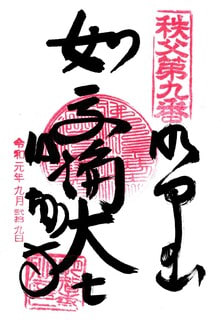

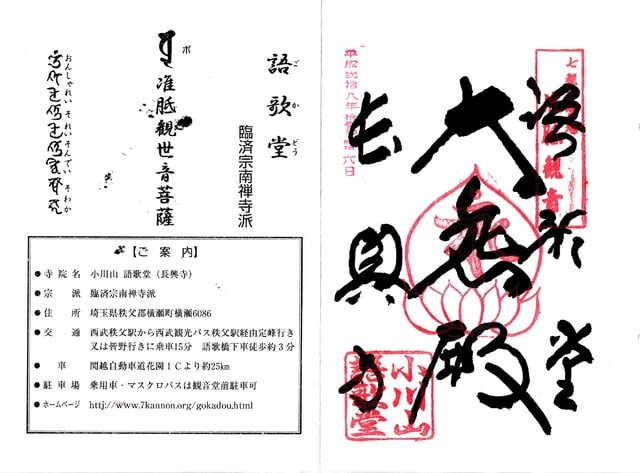

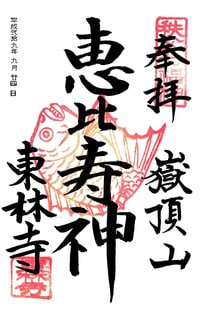

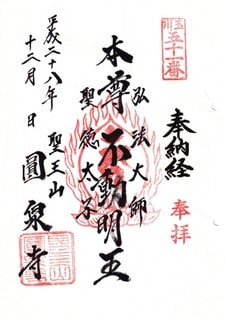

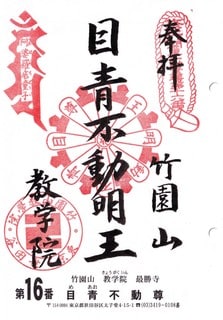

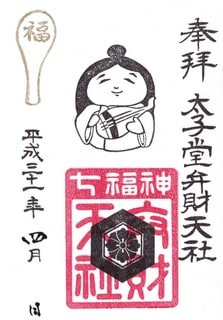

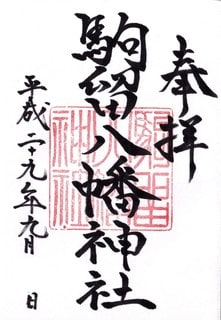

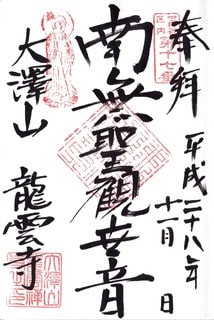

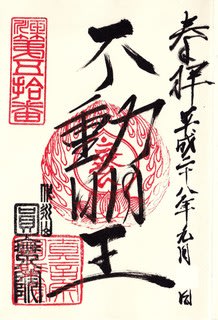

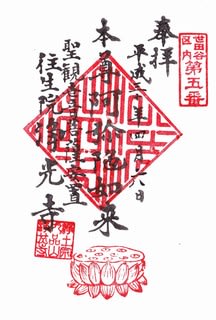

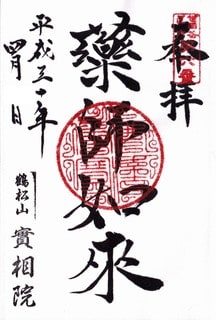

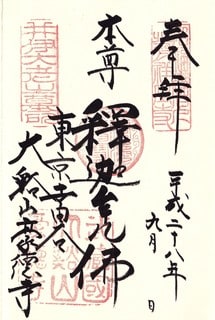

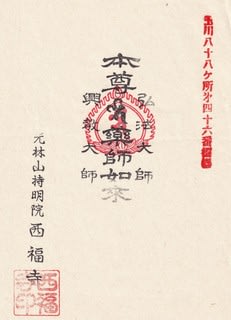

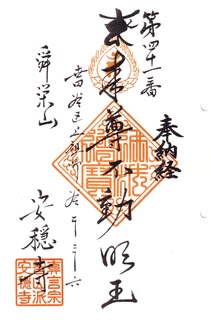

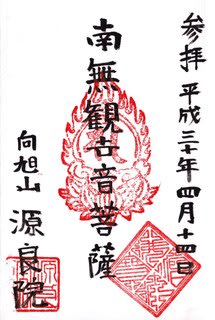

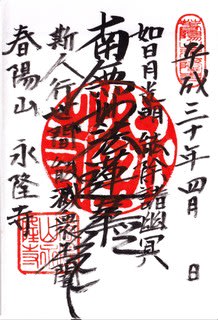

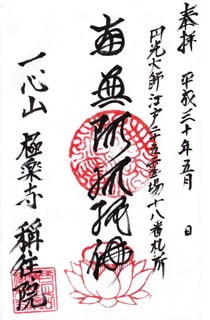

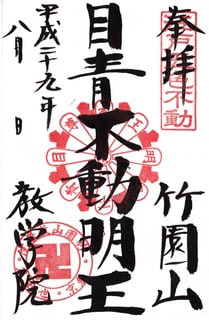

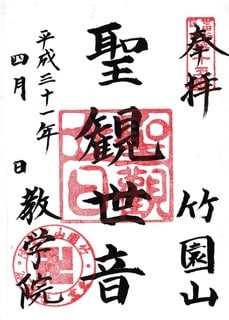

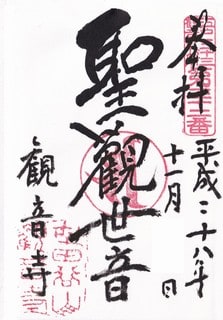

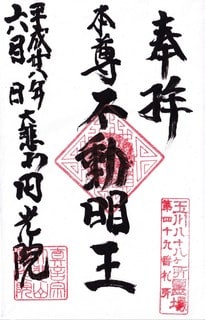

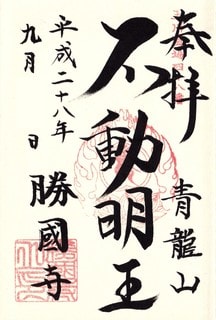

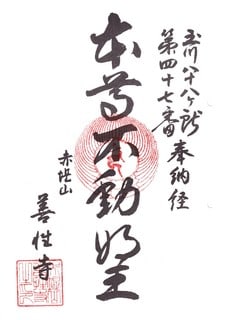

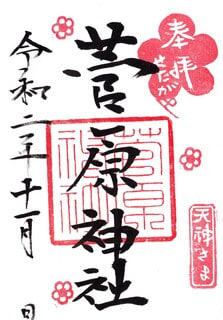

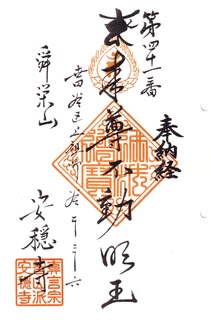

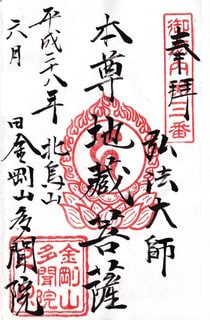

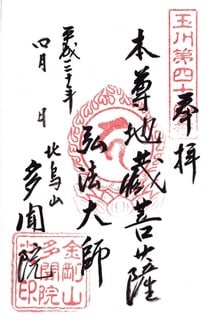

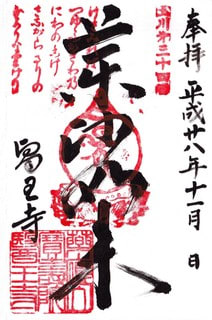

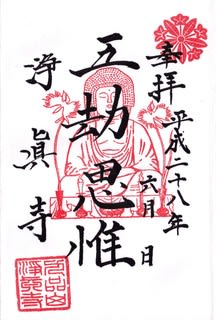

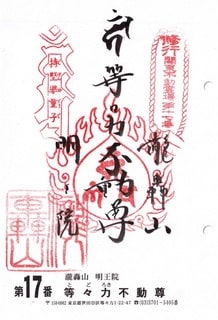

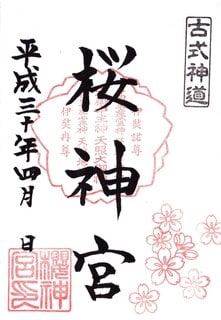

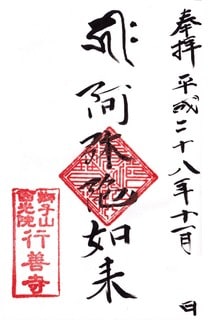

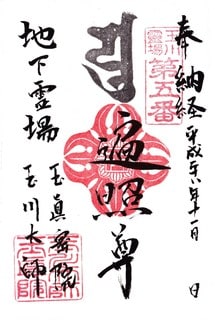

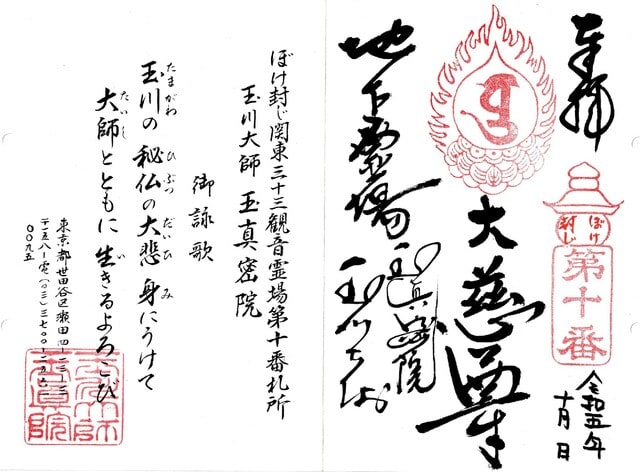

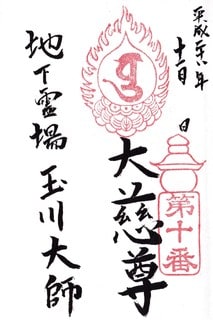

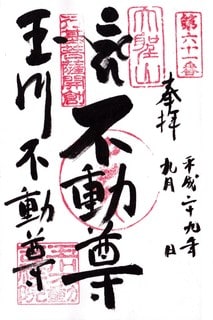

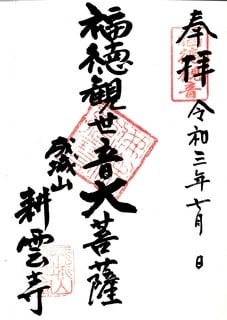

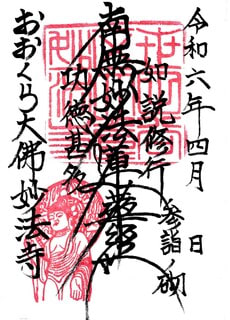

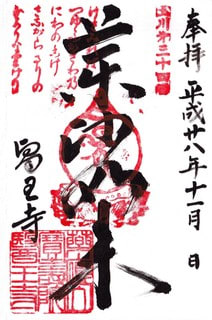

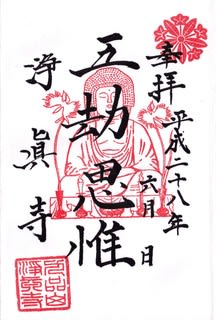

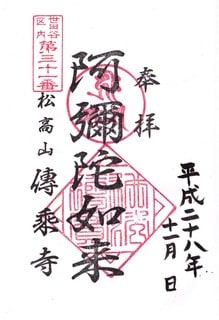

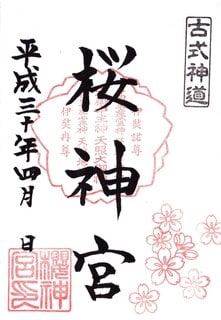

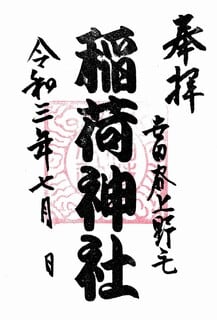

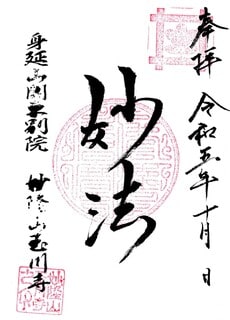

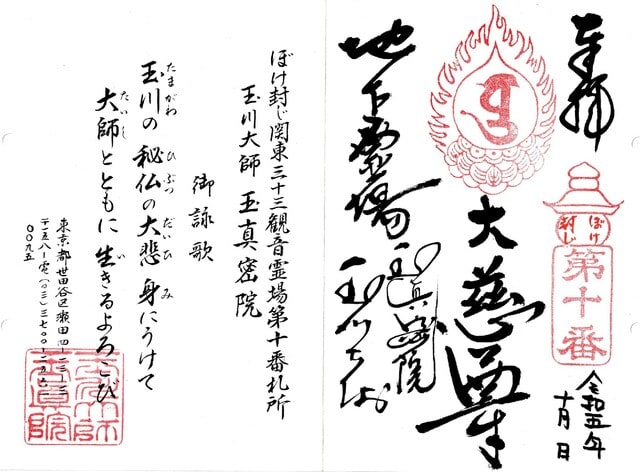

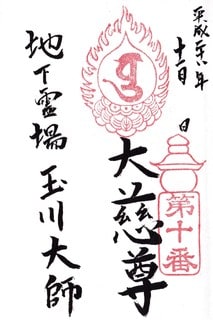

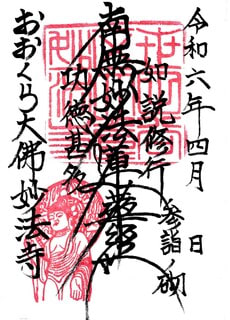

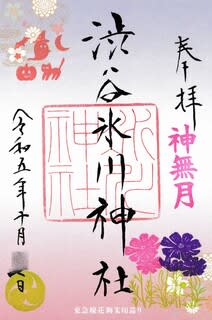

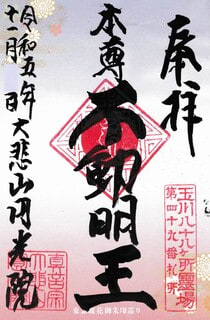

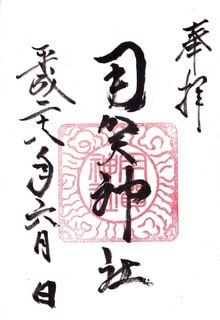

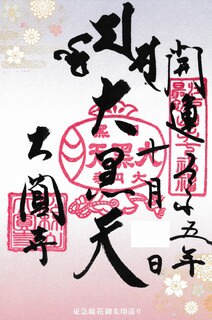

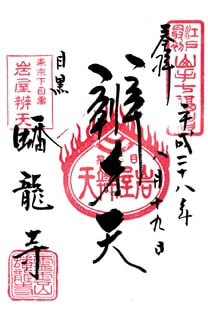

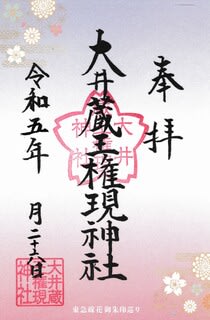

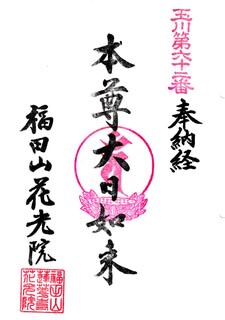

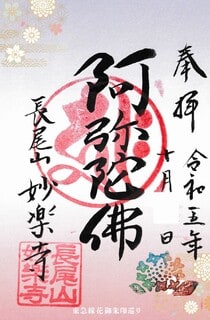

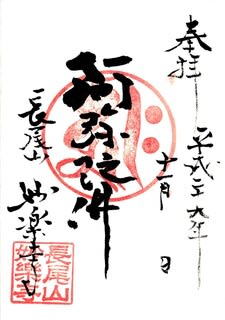

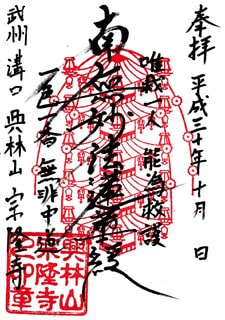

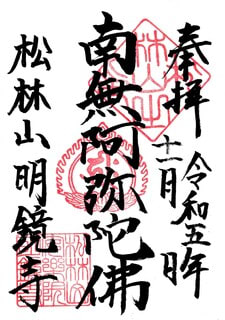

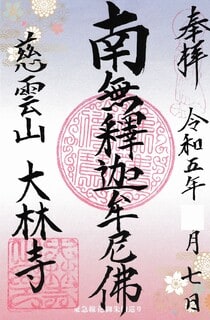

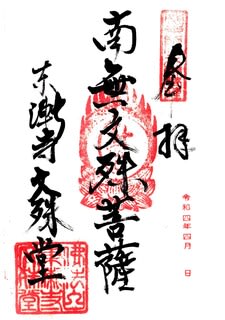

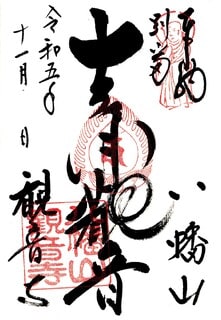

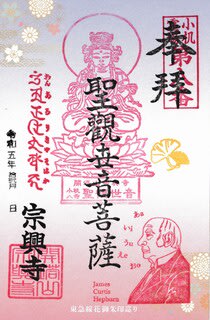

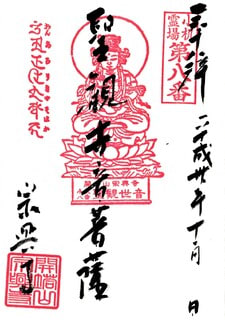

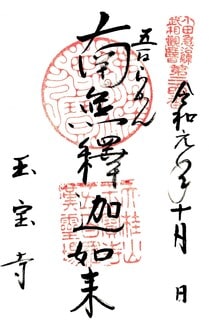

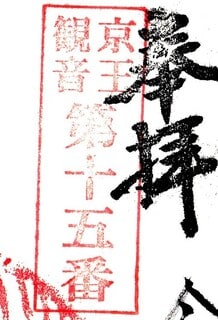

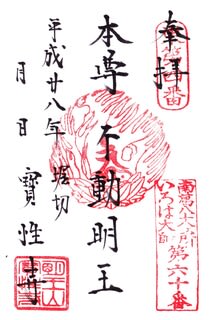

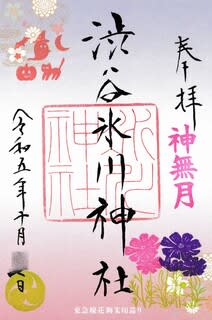

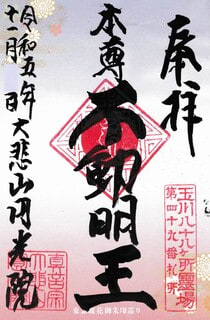

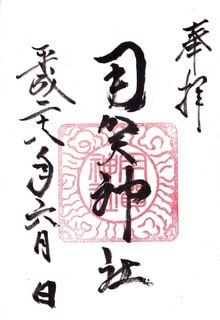

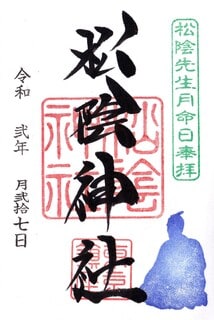

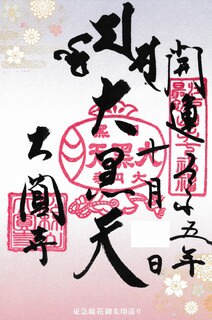

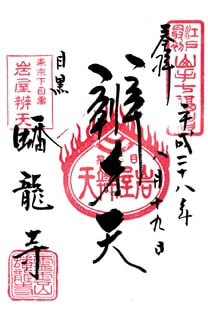

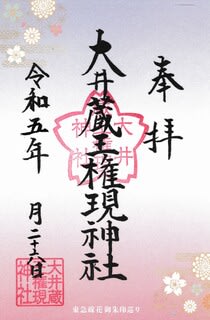

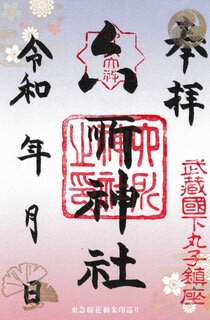

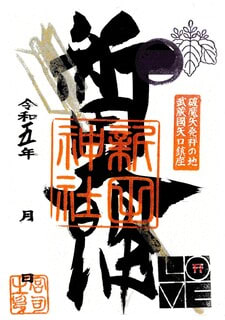

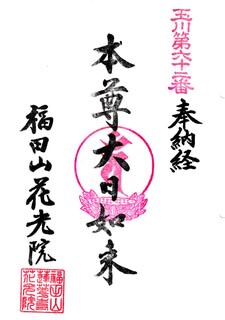

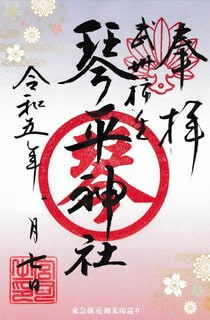

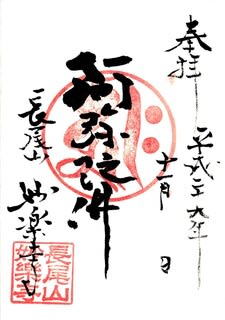

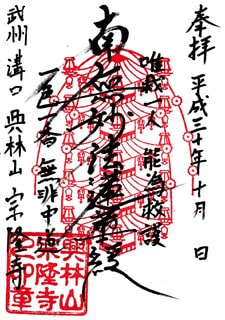

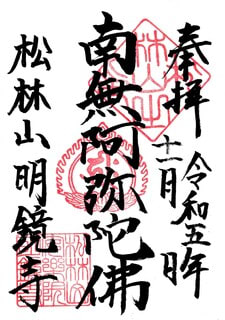

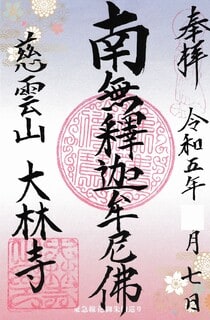

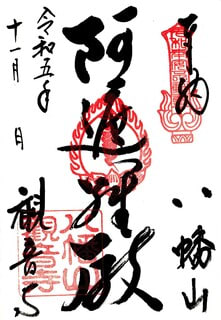

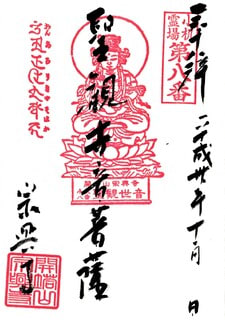

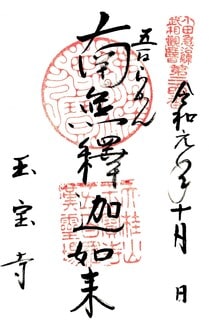

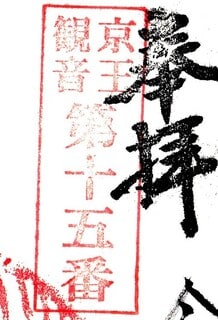

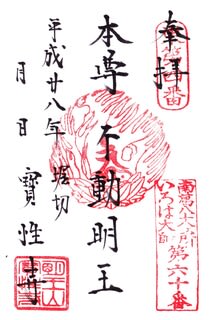

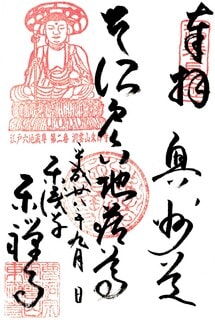

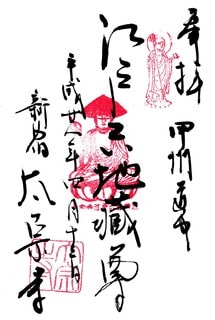

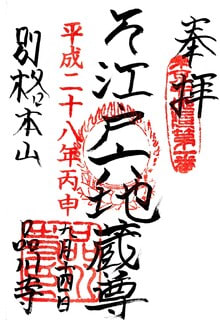

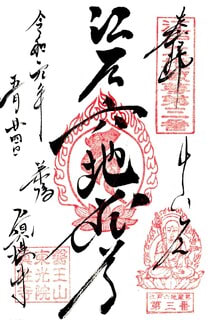

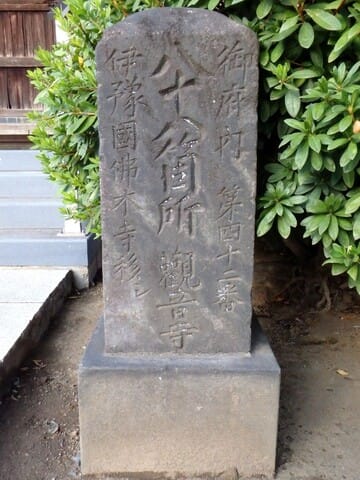

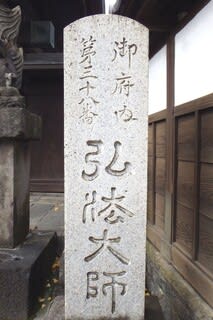

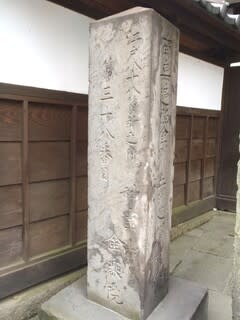

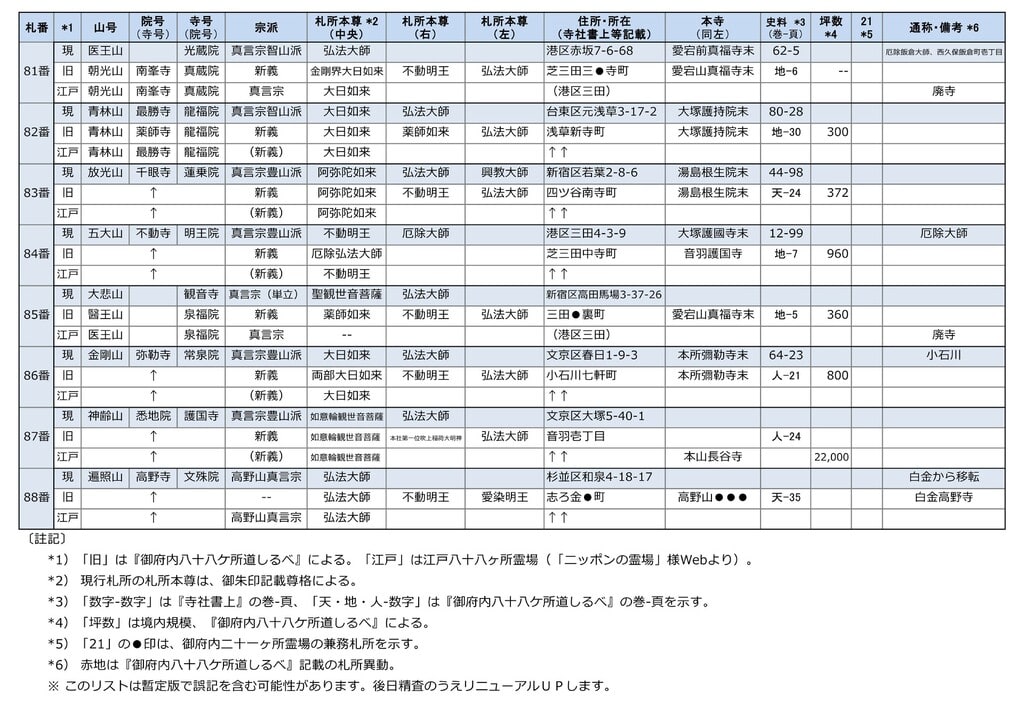

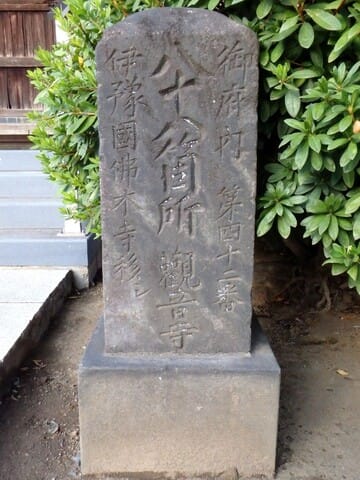

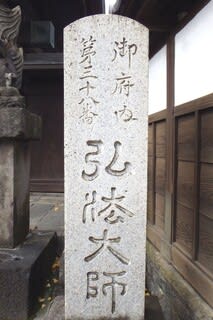

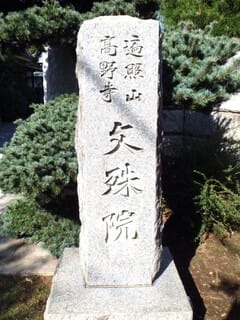

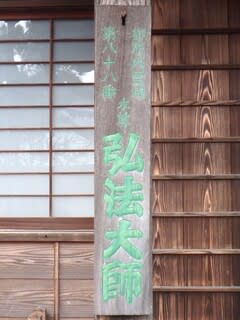

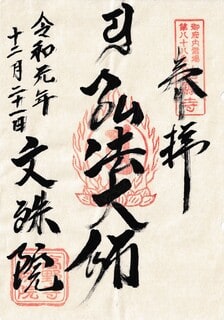

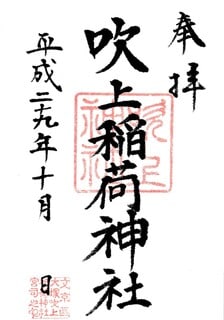

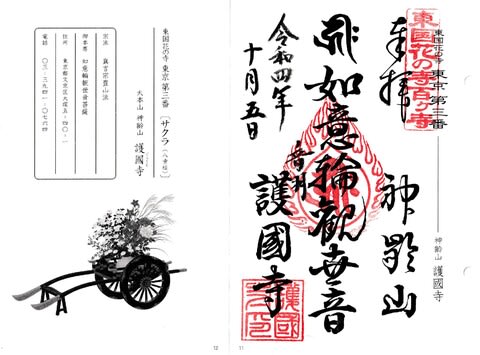

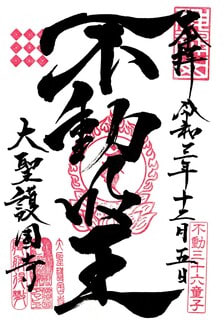

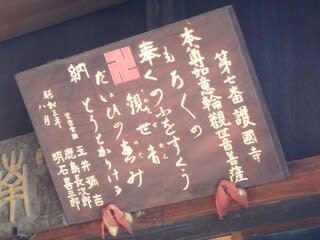

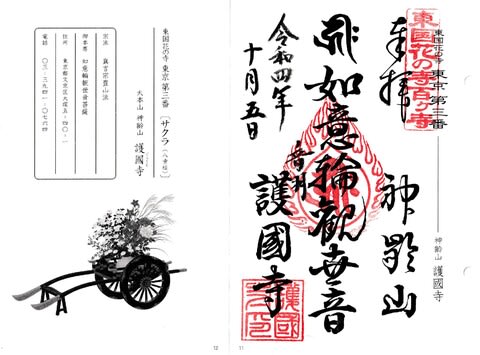

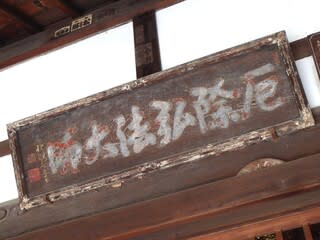

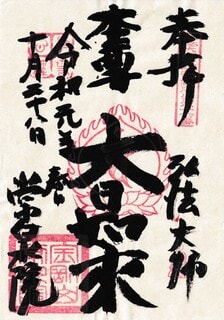

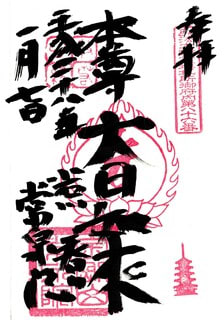

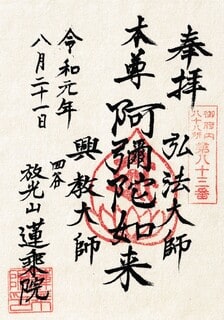

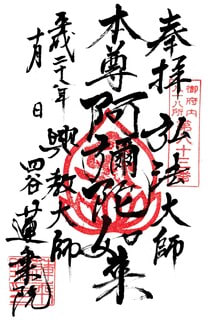

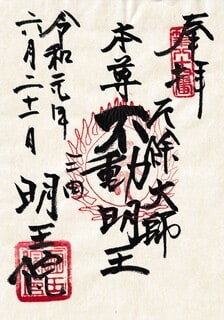

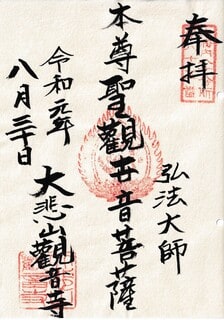

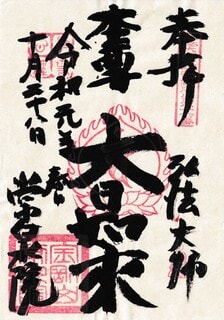

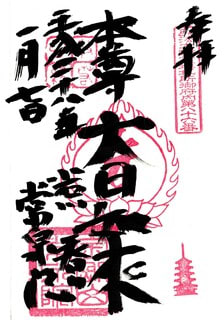

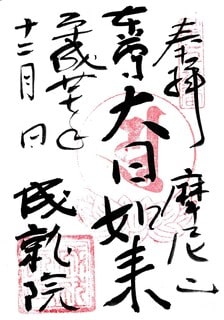

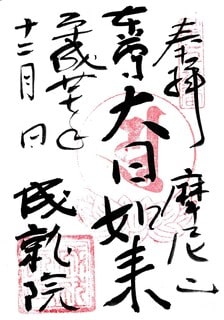

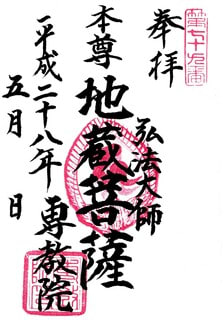

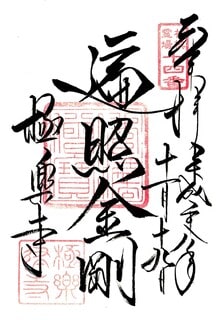

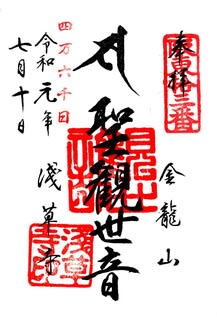

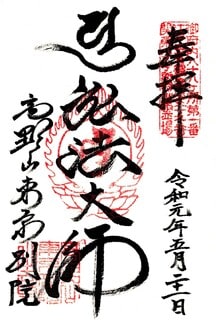

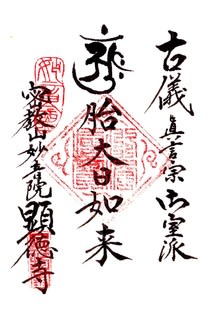

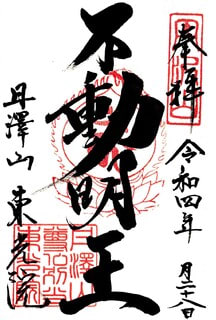

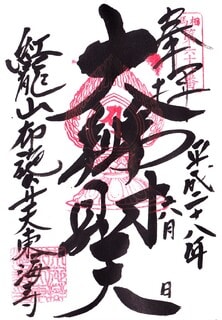

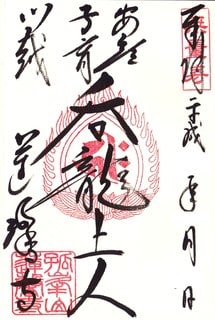

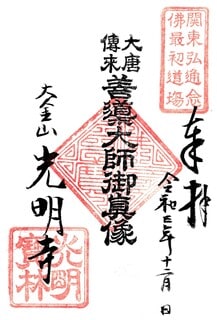

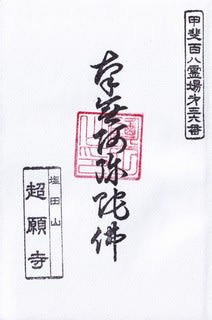

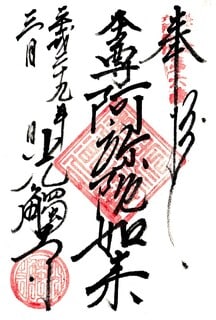

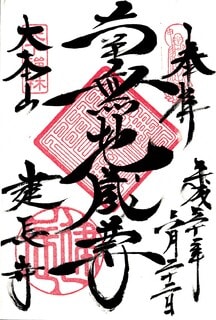

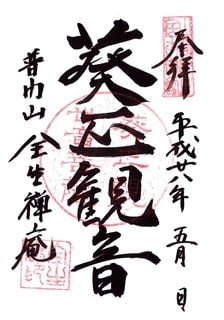

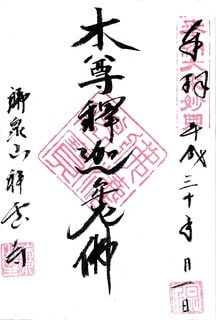

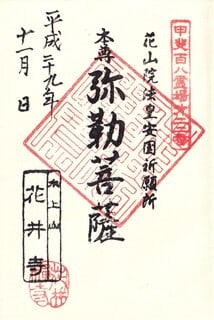

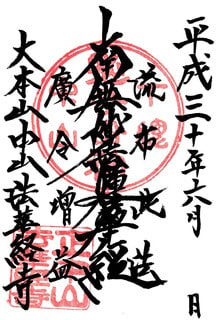

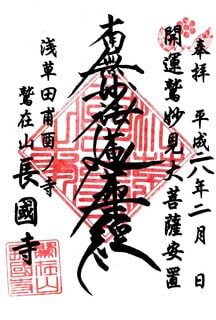

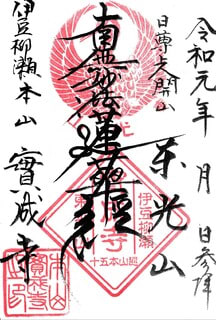

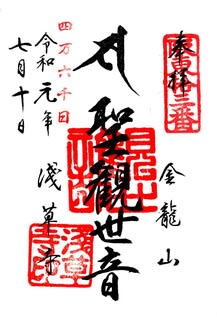

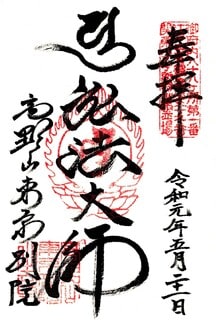

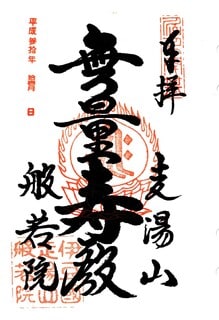

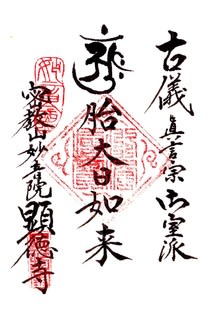

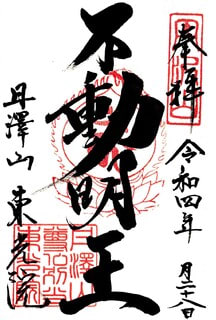

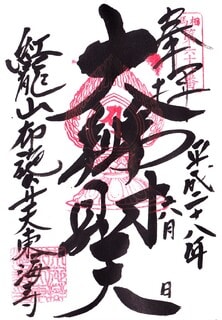

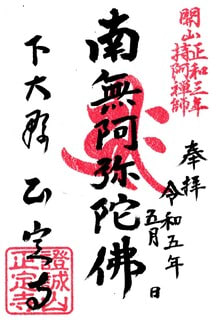

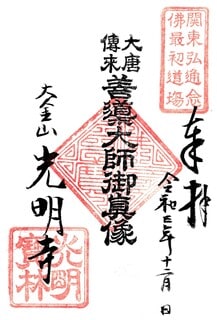

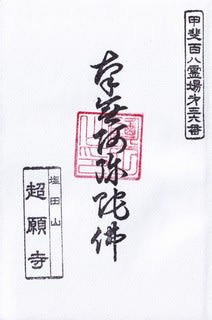

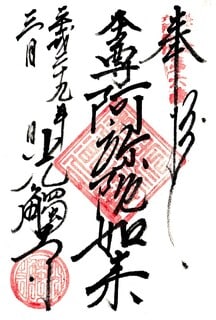

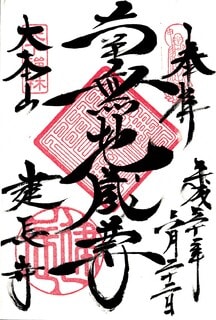

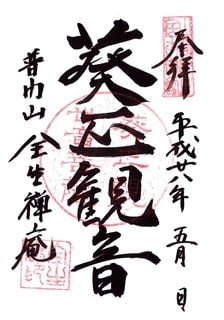

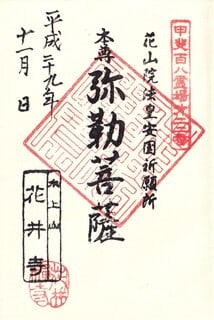

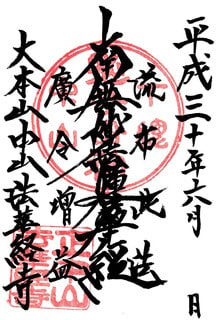

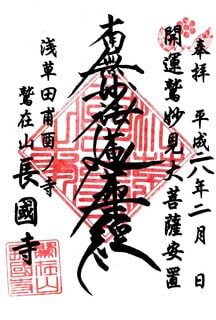

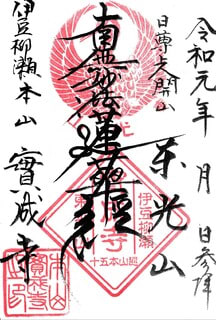

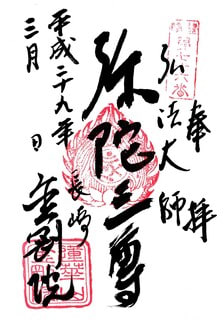

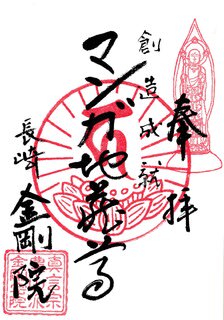

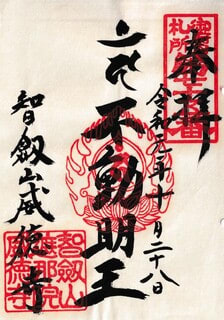

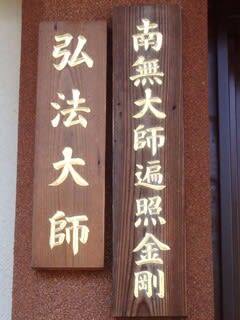

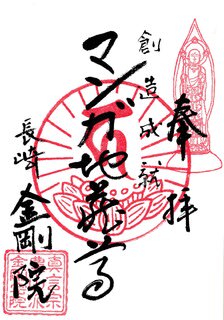

【写真 上(左)】 第3番観音寺の札所板

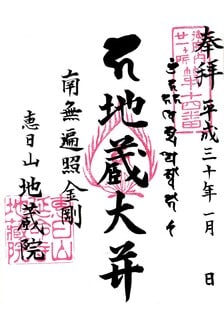

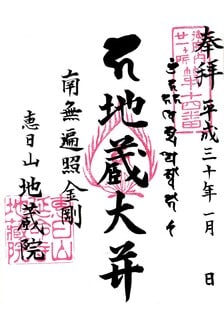

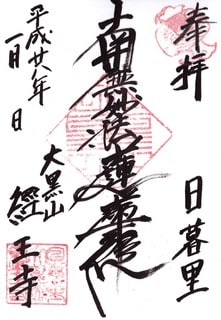

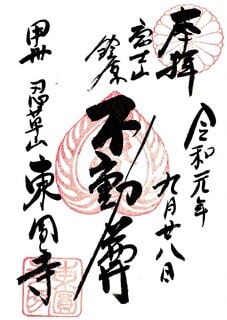

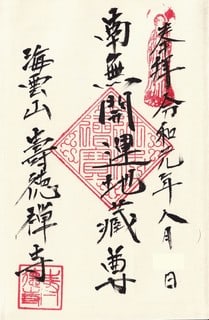

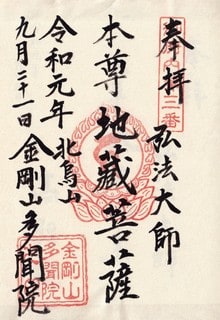

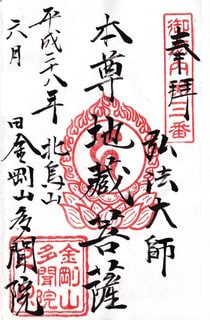

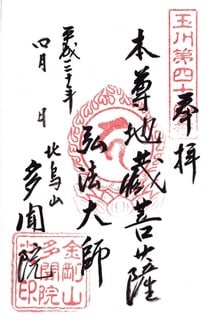

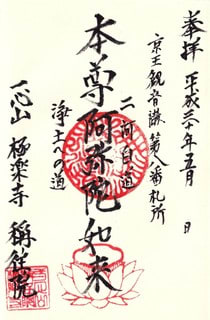

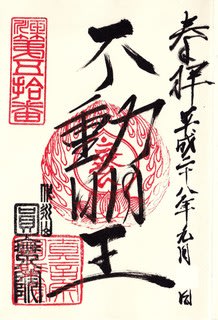

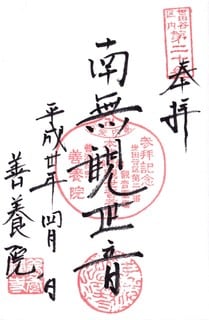

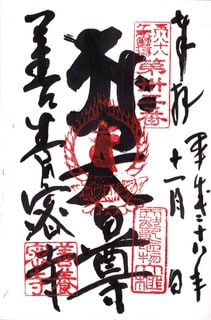

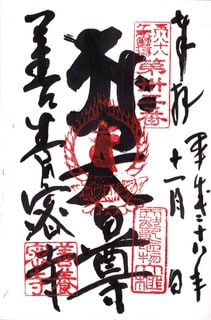

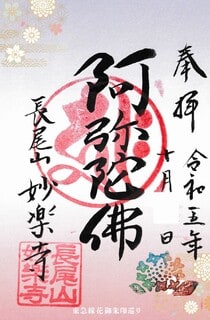

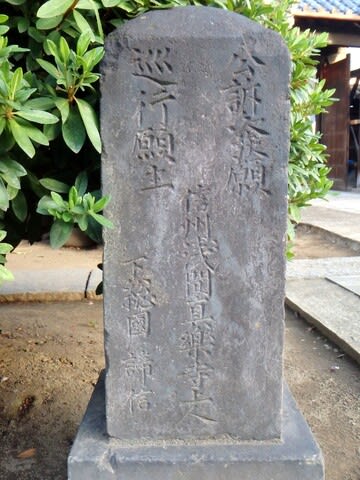

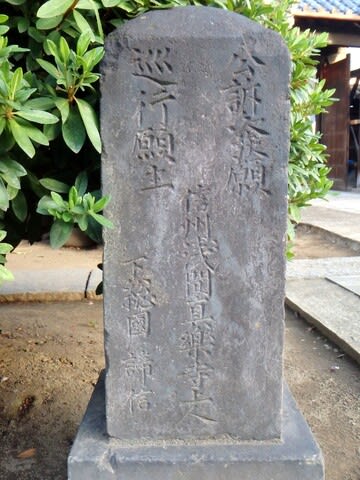

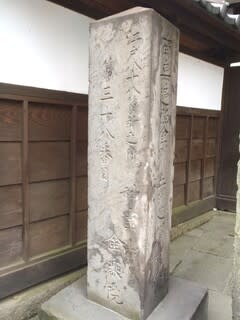

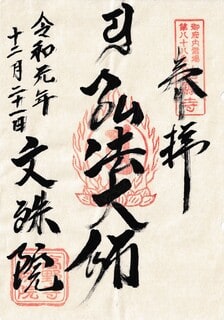

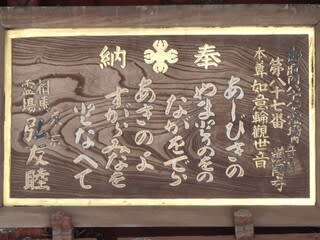

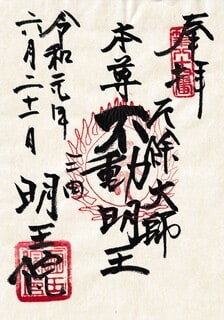

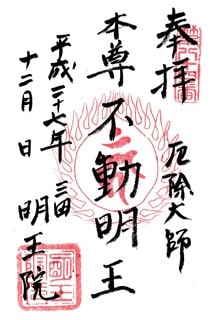

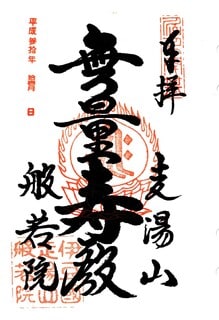

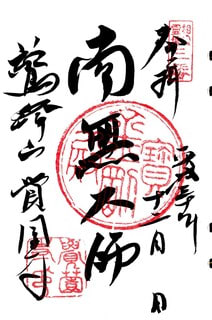

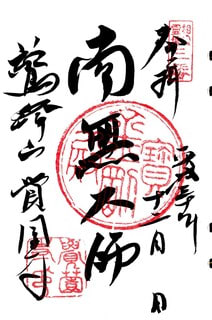

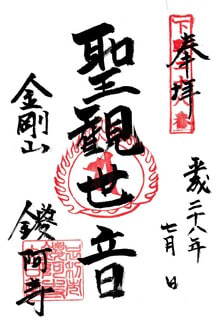

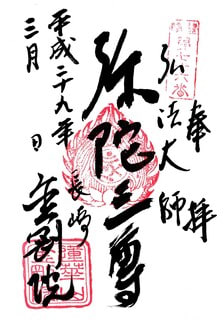

【写真 下(右)】 第14番地蔵院の御朱印

---------------------------------

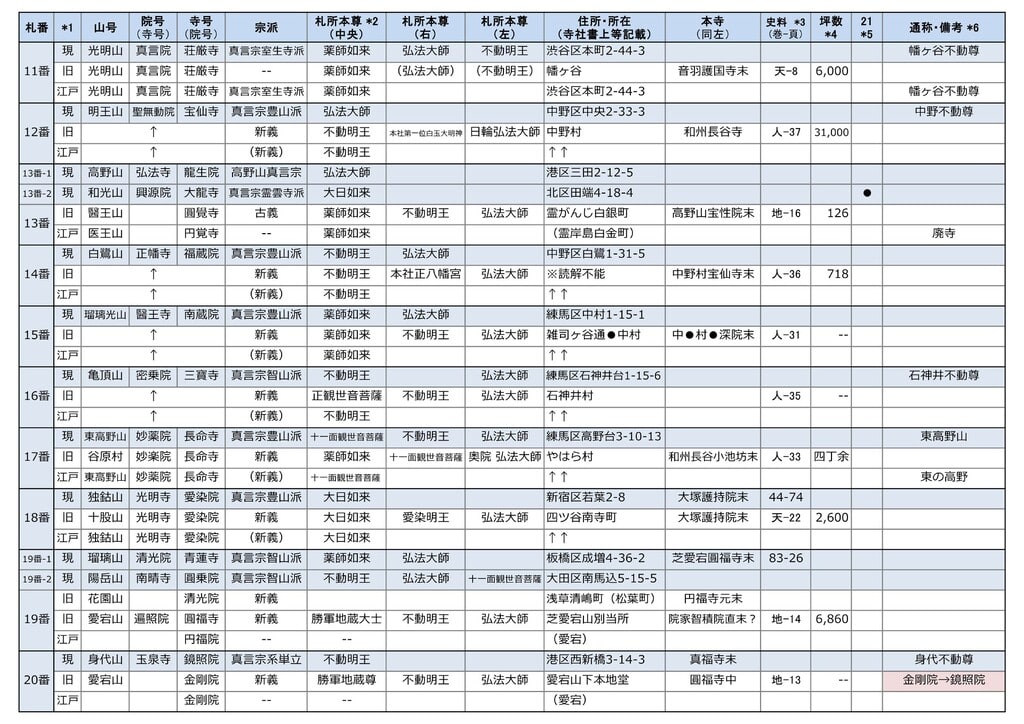

「御府内二十一ヶ所霊場」とは別に「弘法大師二十一ヶ寺」という霊場もあります。

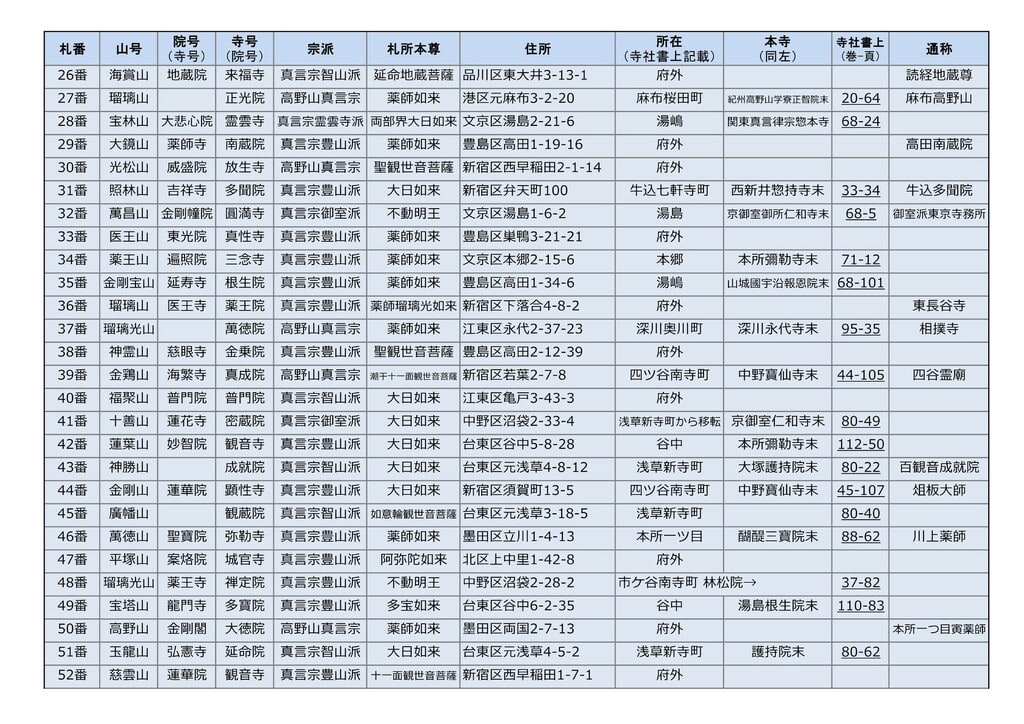

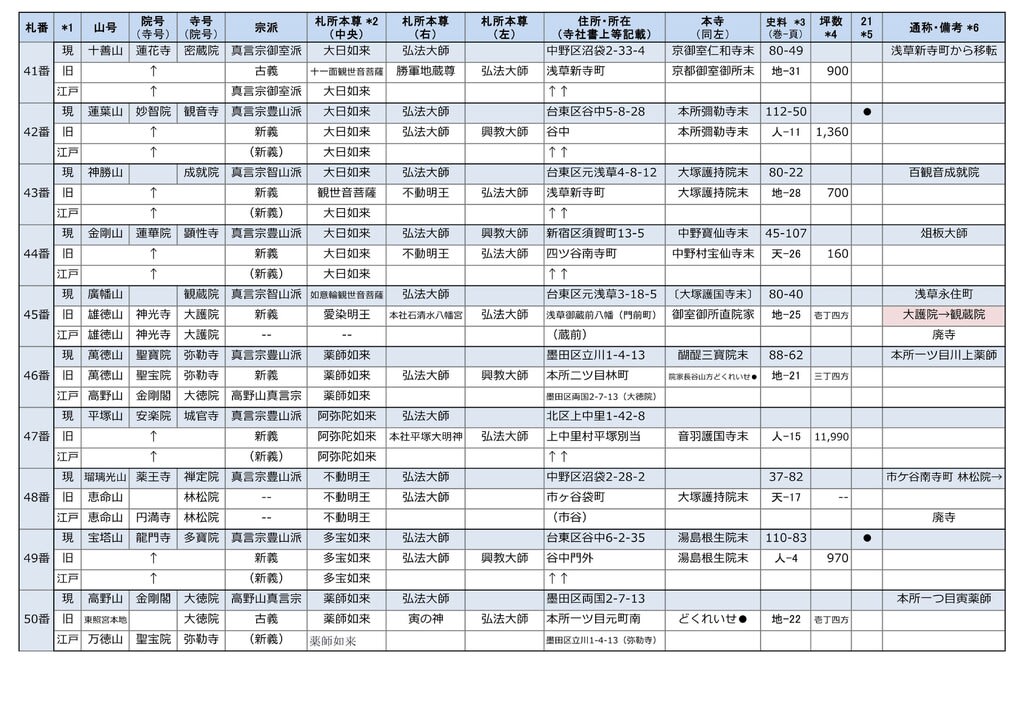

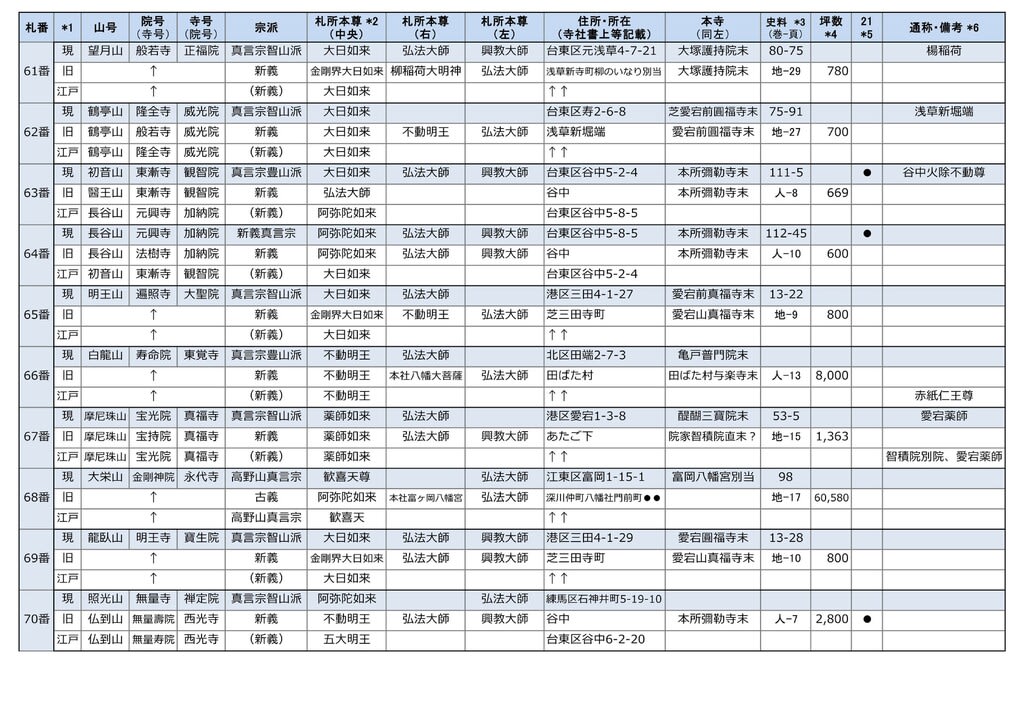

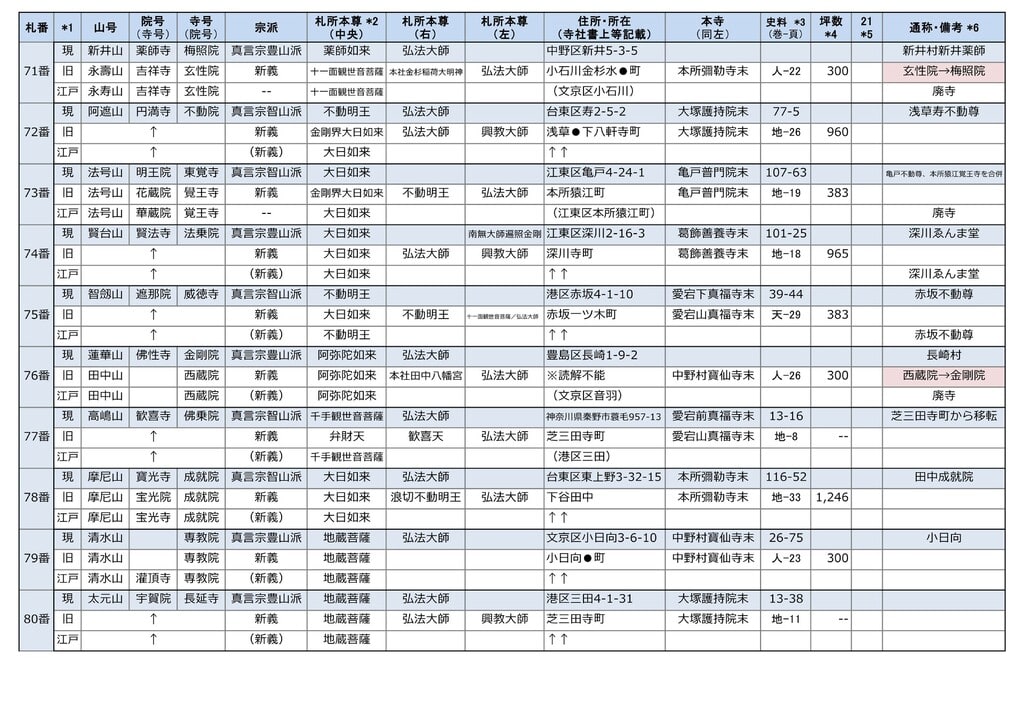

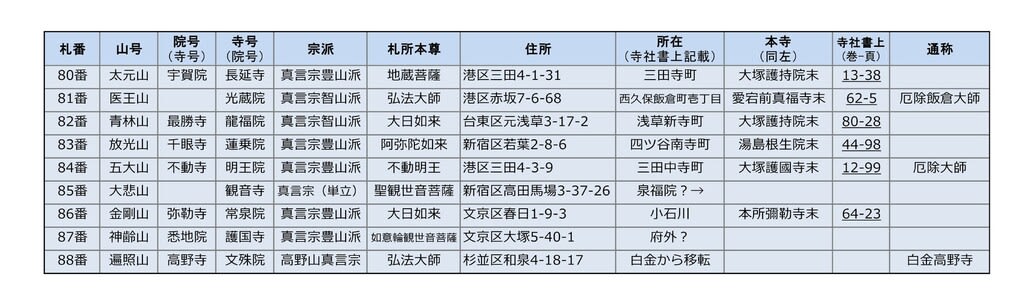

【弘法大師二十一ヶ寺】 (八十八ヶ所霊場の略記凡例は同上)

1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺

真言宗御室派 文京区湯島1-6-2 /御・江

○2番 宝塔山 多寶院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江

○3番 五剣山 普門寺 大乗院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒

4番 清光院 台東区下谷(廃寺)

○5番 恵日山 延命寺 地蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒

6番 阿遮山 円満寺 不動院

真言宗智山派 台東区寿2-5-2 /御・江

7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺

真言宗智山派 台東区寿2-8-15 /荒

8番 高野山 金剛閣 大徳院

高野山真言宗 墨田区両国2-7-13 /御・江

9番 青林山 最勝寺 龍福院

真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2 /御・江

○10番 本覚山 宝光寺 自性院

新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江

11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院

真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14 /御・江

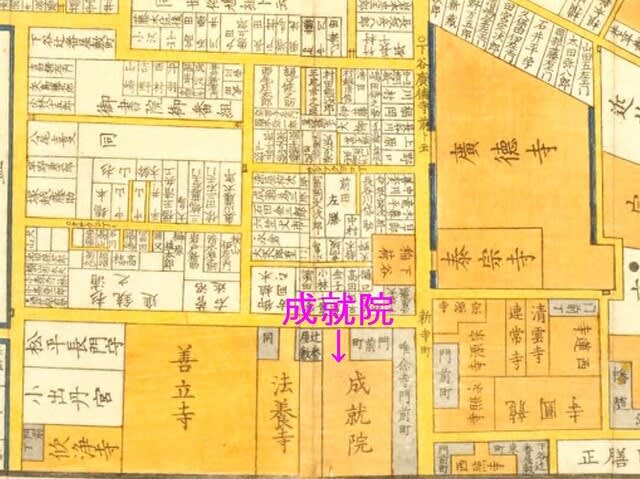

12番 神勝山 成就院

真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12 /御・江

13番 広幡山 観蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5 /御・荒

14番 望月山 般若寺 正福院

真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21 /御・江

○15番 仏到山 無量寿院 西光寺

新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江

16番 鶴亭山 隆全寺 威光院

真言宗智山派 台東区寿2-6-8 /御・江

17番 十善山 蓮花寺 密蔵院

真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転) /御・江

○18番 象頭山 観音寺 本智院

真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒

○19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江

20番 玉龍山 弘憲寺 延命院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2 /御・荒

○21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺

真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江

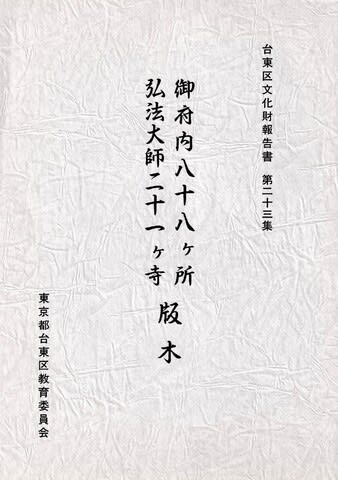

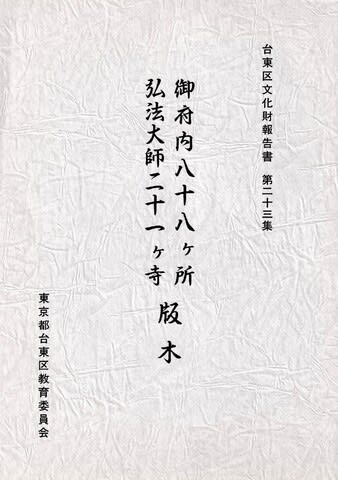

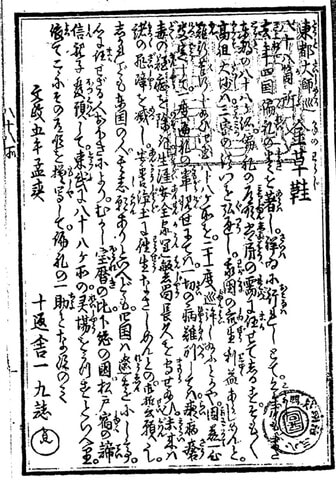

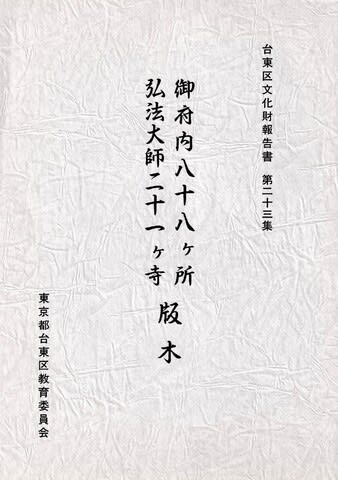

札所の出所は↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)です。

「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからこちらもかなり古い来歴をもちます。

「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の重複札所は○を付した8ヶ所ですが、両者の関係についてはよくわかりません。

「弘法大師二十一ヶ寺」は「御府内二十一ヶ所霊場」よりも御府内八十八ヶ所霊場との重複が多く、こちらの方が「御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版」の性格が強いのでは。

筆者は「弘法大師二十一ヶ寺」も結願していますが、こちらは21札所のうち廃寺となった第4番清光院を除いてすべて御朱印を拝受しています。

---------------------------------

■ 「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の関係について

『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊、以下「同書」)には下記の記載があります。

**********(引用)

当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)の開設は、御府内札所(御府内八十八ヶ所霊場)設定の宝暦年間(1751-1764年)より本版木開版の寛政二年(1790年)までの三〇数年の間のことと考えたい。

さらに『東都八十八ヶ所』は明治時代の二十一ヶ所を紹介している(巻末一覧表/註:同書『弘法大師御府内二十一所』項には「明治期の案内によったものである」というが、出典は明記されていない)。

これによれば、寛政二年と比べ十五ヶ寺の異動があり、他の六ヶ寺中の五ヶ寺は札所番号が変わっている。明治時代の札所中、第一一番西蔵院には(中略)江戸末期までに大きな改変があったと推定できる。

ところが、(御府内八十八ヶ所霊場)のように札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多いが、寛政二年当時の札所は明治一〇年までは確実に顕在していた。

このことから改変の理由は他にあったと思われ、あるいは、当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)は一時衰え、江戸末期に改めて編成されたとも考えられる。

**********(引用おわり)

上記の「明治時代の二十一ヶ所」は、「御府内二十一ヶ所霊場」と同一です。

「ニッポンの霊場」様によると「御府内二十一ヶ所霊場」の開創は元禄(1688年)から宝暦(1751年)。

これに対して同書による「弘法大師二十一ヶ寺」の開設は宝暦年間(1751-1764年)より寛政二年(1790年)の間で、「御府内二十一ヶ所霊場」の方が古い可能性があります。

さらに、同書でも「札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多い」と述べているとおり、神仏分離前の江戸期に全面改編に等しい札所改編があったとはどうしても考えられません。

「弘法大師二十一ヶ寺」の札所の多くが江戸時代に廃されたならばともかく、ほとんどの札所は現存しています。

となると、「弘法大師二十一ヶ寺」が改編されて「御府内二十一ヶ所霊場」(同書では「明治時代の二十一ヶ所」)になったのではなく、もともと江戸期から別個の霊場だったのでは?

なにぶん、弘法大師二十一ヶ寺の版木は発見されたばかり(おそらく平成に入ってからの発見と思われる)で、今後研究が進めば新たな関係がみえてくるのかもしれません。

---------------------------------

その他、近隣の墨田・葛飾両区をメインとする「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」という霊場もあり、下町エリアの二十一ヶ所の札所は錯綜気味です。

なお、「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」は「荒川辺八十八ヶ所霊場」あるいは「荒綾八十八ヶ所霊場」の簡易(ミニ)版とみる説もありますが詳細は不明です。

---------------------------------

「御府内二十一ヶ所霊場」の御朱印については、「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所では後者の御朱印の授与となるようです。

「豊島八十八ヶ所霊場」との重複札所でも同様の模様です。

この条件のもとですが、筆者は22ヶ所のうち20ヶ所で御朱印を拝受しています。

「御府内二十一ヶ所霊場」のみの札所の場合は御府内二十一ヶ所霊場での申告としましたが、この霊場を回る人は極めて希らしく、霊場名が通じない場合もありました。

むしろ、「お大師さまのお参り」あるいは「二十一大師のお参り」と申告した方が通りがいいかもしれません。

「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所以外では御朱印授与を想定されていない感じがあり、ご不在のケースもかなりあります。

御朱印目当てというより、荒綾霊場や荒川辺霊場と同様、往年の弘法大師霊場を辿るというスタンスが必要かもしれません。

御府内八十八ヶ所霊場は結願し、ご案内の記事もUP(→ こちら)していますが、御府内二十一ヶ所霊場は先日ようやく結願しましたので、御府内八十八ヶ所霊場の記事と同様のフォーマットでご紹介していきたいと思います。

それでは第1番から順にご紹介していきます。

なお、御朱印の授与については現在休廃止している可能性があります。

■ 第1番 法輪山 法幢院 浄光寺

(じょうこうじ)

荒川区西日暮里3-4-3

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来?

司元別当:諏方神社(荒川区西日暮里)

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第5番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番、豊島六地蔵霊場第3番

第1番札所は日暮里の浄光寺です。

谷中から日暮里につづく「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。

『新編武蔵風土記稿』、『江戸名所図会』、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

創建年代は当山が諏方神社の別当であったため、諏方神社の創建(現地掲示によると元久二年(1205年))と同時期とみられています。

なお、諏方神社は豊嶋左衛門尉経泰の創建と伝わりますが、太田道灌(1432-1486年)とする説もあり、別当の浄光寺についても豊島左衛門尉経泰説と太田道灌説があるようです。

創建時から法輪山法幢院を号したとみられ、御本尊は薬師如来と伝わります。

諏方神社は三代将軍徳川家光公(1604-1651年)に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めたといい、その別当である当山も重要な役割を果たしていたとみられます。

元禄四年(1691年)には空無上人の勧化により「江戸六地蔵」(近郷六地蔵)のひとつが安置されています。

この「江戸六地蔵」は、現在まで伝わる「後の六地蔵」ではなく、下谷池之端影向山心行寺三世の(慈済庵)本誉空無(浄土木食)が元禄四年(1691年)に建立開眼した「はじめの六地蔵」です。

『江戸砂子温故名蹟誌 6巻3』(国立国会図書館DC)の醫王山 真性寺の項には以下の記載があります。

***************

地蔵坊正元法師建立唐銅六地蔵の三番也所謂六軀ハ

一番 品川 真言 品川寺

二番 四谷 浄土 大宗寺

三番 巣鴨 同(真言) 真性寺

四番 山谷 禅 東禅寺

五番 深川 浄土 霊巌寺

六番 深川 真言 永代寺

右六地蔵の●●元坊ハ俗名吉之郎とて八百屋の女お七●●もの●出家と云もの●●出家 ●六軀を造立●といひつ

されは宝永年中沙門正元坊か建立せし金銅丈六の六軀ハ世に後の六地藏といふと也

慈済庵空無上人勧化の助力を以 金銅立像八尺の地藏六軀を造立し江戶六ヶ所に安置す 元禄四年開眼供養を執行す これをはしめの六地藏といふ所謂六所ハ

一番 駒込 浄土 瑞泰寺

二番 千駄木 浄土 專念寺

三番 日暮里 諏訪 浄光寺

四番 池端 心行寺

五番 東叡山 大仏側 慈濟庵

六番 淺艸寺内 正智院

***************

下欄の「はし(じ)めの六地藏」の三番に浄光寺の記載があります。

「はじめの六地蔵」は毎月二十四日ないし十八日の縁日に多くの信者を集めたと伝わりますがいつしか衰退し、いくつかは廃寺となったこともあり、現在江戸六地蔵として知られているのは正元坊建立の「後の六地蔵」です。

「はじめの六地蔵」で現存するのは浄光寺と専念寺だけとみられています。

なお、「江戸六地蔵」については→ (こちらの記事)をご覧ください。

元文二年(1737年)有徳院殿(八代将軍徳川吉宗公)が御遊猟の折りに当山に立ち寄られて以降、将軍鷹狩りの際の御膳所に定められたという格式をもちます。

山内には、三代将軍徳川家光公が腰掛けたという「三代将軍御腰掛石」があります。

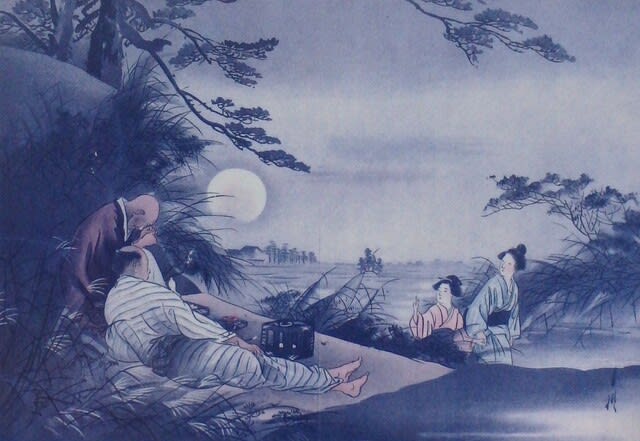

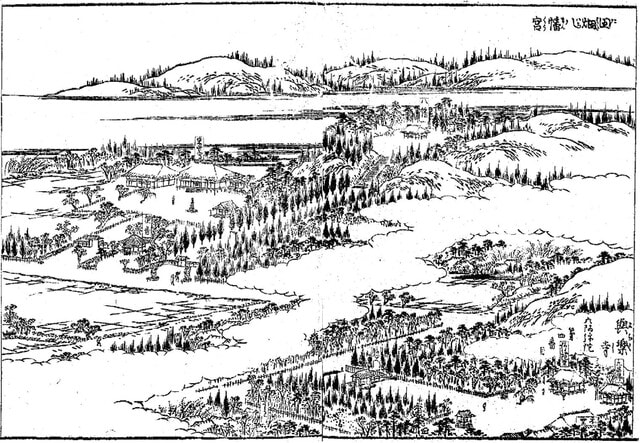

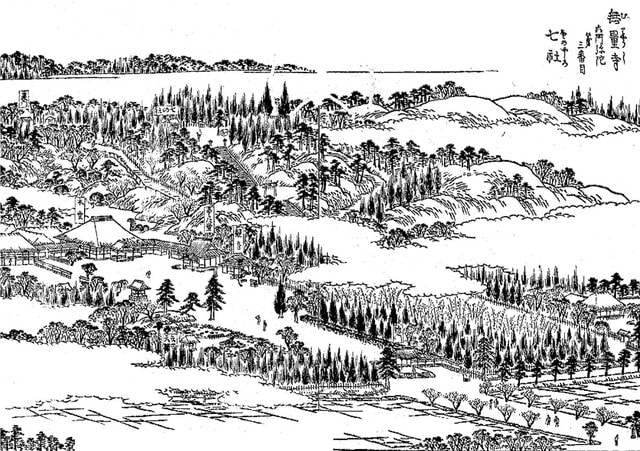

高台にあって眺望に優れた「諏訪台」は江戸時代、人気の景勝地で、諏訪台八景(筑波茂陰、黒髪晴雪、前畦落雁、後岳夜鹿、隅田秋月、利根遠帆、暮荘烟雨、神祠老松)が定められて詩歌にうたわれました。

とくに浄光寺の雪景色は有名で「雪見寺」と称されました。

近くの本行寺は「月見寺」、青雲寺は「花見寺」と呼ばれ、江戸の文人墨客を集めたことが記録に残っています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)

(新堀村)諏訪社

村内及谷中ノ惣鎮守トス 一寸許ナル薄黒キ圓石ヲ神躰トス 社領五石ノ御朱印ハ慶安二年(1649年)附ラル 元享年中(1321-1324年)豊嶋左衛門尉経泰信州ノ諏訪ヲ勧請セル由縁起ニ載タリ 例祭七月廿六日社邊東ノ方ヲ諏訪臺ト号シ眺望勝景ノ地ナリ 林信充カ浄光寺八景詩歌ハ則此処ニテノ作ナリ 所謂八景ハ筑波茂陰 黒髪晴雪 前畦落雁 後岳夜鹿 隅田秋月 利根遠帆 暮荘烟雨 神祠老松ナリ 皆望中ノ景色ナリ 末社 山王 稲荷

別当浄光寺

新義真言宗田端村与楽寺末 法輪山法幢院ト号ス 本尊薬師 元文二年四月十四日 有徳院殿御遊猟ノ時始テ当寺ヘ成セ給ヒ 同五年正月廿五日御膳所ニ命セラレシヨリ 今モ此邊放鷹ノ節ハ御膳所トナレリ

御腰掛石 庭前ニアリ 有徳院殿始テ渡御アリシ時憩セ給フ石ナリト云傳フ

人麿社 頓阿作ノ像ヲ安ス 享保年中起立ス

地蔵 銅像ニテ近郷六地蔵ノ一ナリ

■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)

同所(日暮里)北の方、諏訪の台にあり。信州諏訪の祭神におなじ。当社は元享の頃、豊島左衛門佐建立す。其後太田道灌、此地を江戸城の出張の砦とせしみぎり、修営して、郭内の鎮守となせしとぞ。社頭今も杉の木立生茂りて上久(かみさび)たり。当社別当は真言宗にして、法輪山浄光寺と号す。当寺の書院は、高崖に架して、眼下に千歩の田園を見下せり。風色尤も幽雅にして、四時の眺望たらずと云ふ事なし。中に雪のながめ勝れたれば、世に称して雪見寺とも名くとかや。

人麻呂の祠

当院庭中に安ず。頓阿法師の作にして、杉の白木をもって作り。是則ち播州住吉社へ奉納ありし三百体の其一なりといへり。

地蔵堂

同じく門のかたはらにあり。本尊は紫銅(カラカネ)にて、立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて、元禄四年に開眼供養す。六地蔵の一なり。

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

法輪山浄光寺は法幢院とも号し新義真言宗豊山派に属し田端町與楽寺末、本尊は薬師如来である。

当寺の創立は不明であるが、古老の説に太田道灌の建立と云ふ。一説には元享年間(1321-1324年)豊島左衛門尉経泰の創建せし所とも云ふ。

寺は諏訪台の高処を占め、舊幕時代は諏方神社の別当職で、此の境内は展望開豁であって雪見に適していたので俗に之を雪見寺と称した。

元文二年(1737年)将軍吉宗(一説には三大将軍家光とも云ふ)が遊猟に際し当寺に休憩し、又同五年正月膳所に命ぜられしよりその事幕府の末に及んだ。(中略)

江戸六地蔵の内二體が当寺入口左側にある。

古記に、「地蔵堂 本尊は紫銅にて立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて元禄四年(1691年)に開眼供養す、六地蔵の一なり。」とある。

尚、地蔵の外不動、観音、厄除大師等も安置されている。古くは人麻呂祠があった。

【現地案内掲示/荒川区教育委員会】

■ 江戸六地蔵と雪見寺(浄光寺)

山門をくぐって左手に、高さ一丈(約三メートル)の銅造地蔵菩薩がある。元禄四年(1691年)、空無上人の勧化により江戸東部六か所に六地蔵として開眼された。もと門のかたわらの地蔵堂に安置されていたもので門前は「地蔵前」ともよばれる。

浄光寺は、真言宗豊山派の寺院。法輪山法幢院と称し、江戸時代までは諏方神社の別当寺であった。元文二年(1737年)、八代将軍吉宗が鷹狩の際にお成りになり、同五年以降御膳所となった。境内に「将軍腰かけの石」がある。

眺望にすぐれた諏訪台上にあり、特に雪景色がすばらしいというので「雪見寺」ともよばれた。

【現地案内掲示/荒川区教育委員会】

■ 諏訪神社

信濃国上諏訪社と同じ建御名方命を祀る。

当社の縁起によると、元久二年(1205年)豊嶋左衛門尉経泰の造営と伝える。

江戸時代、三代将軍徳川家光に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めた。

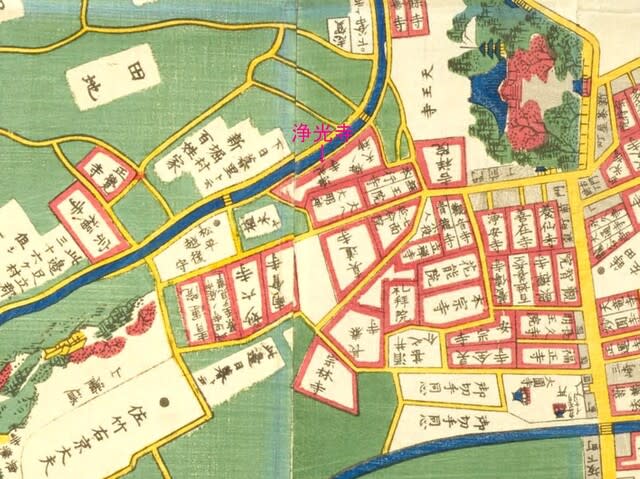

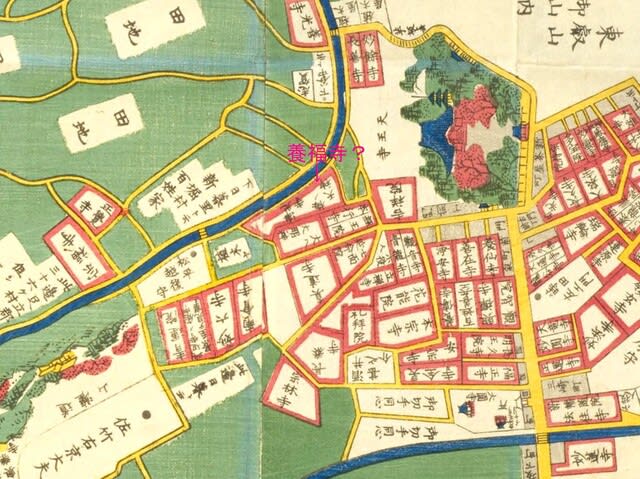

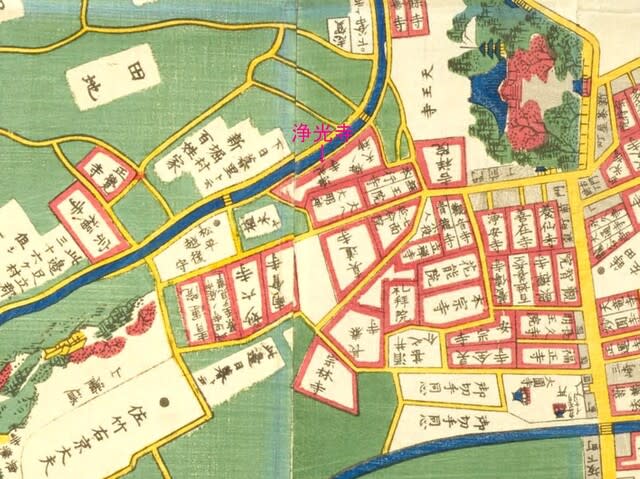

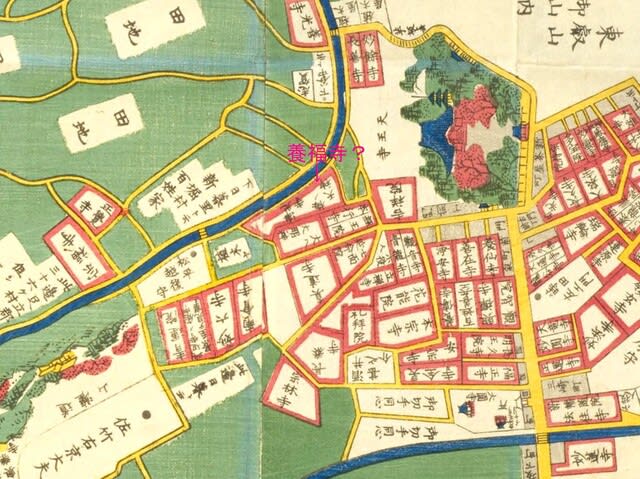

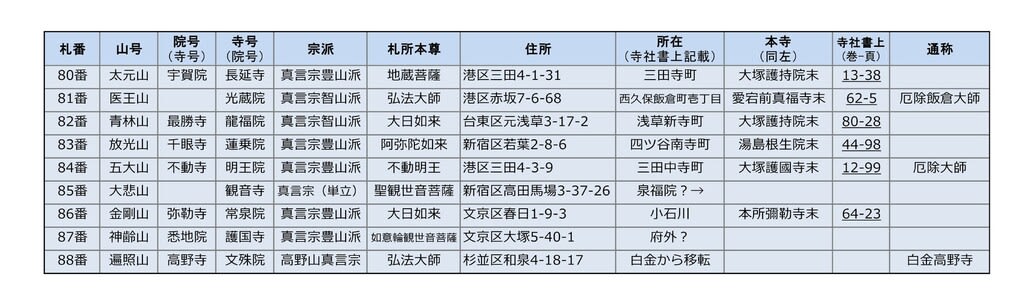

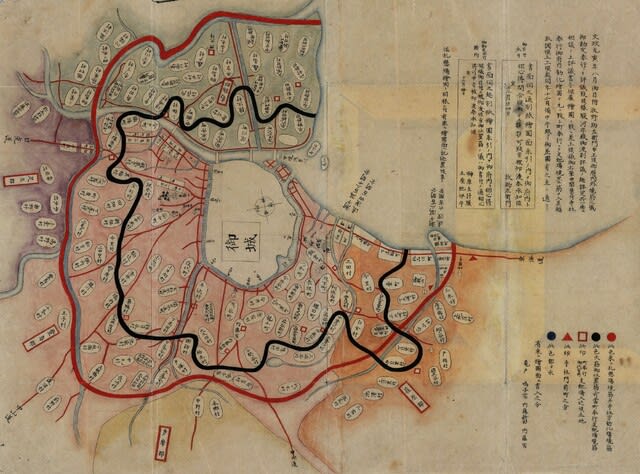

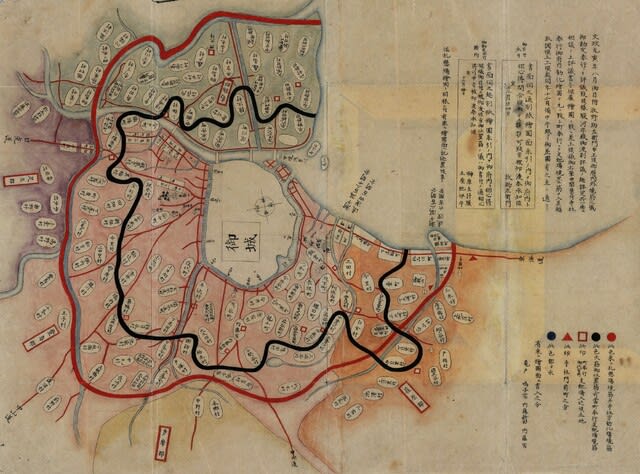

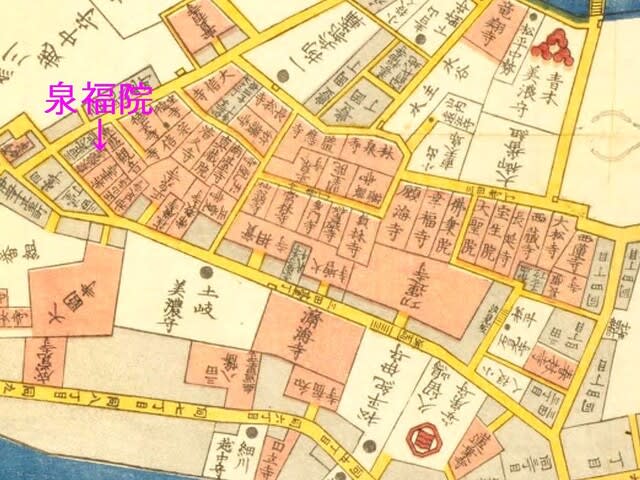

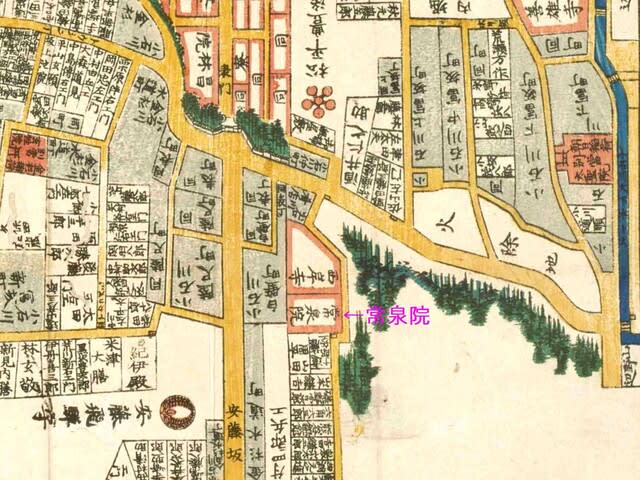

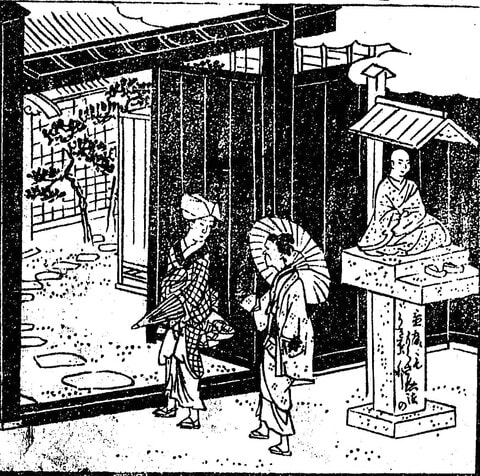

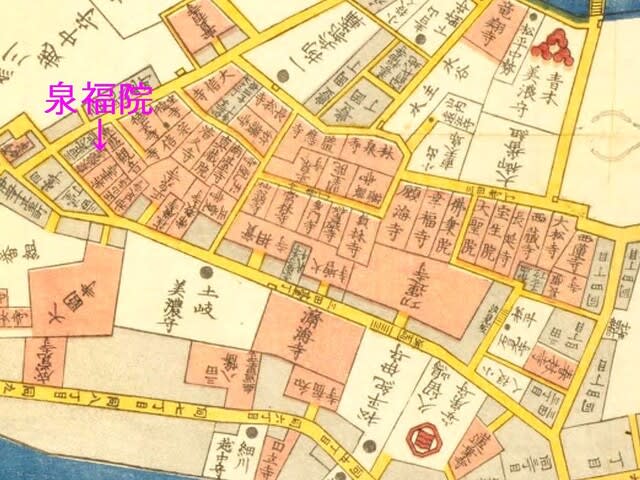

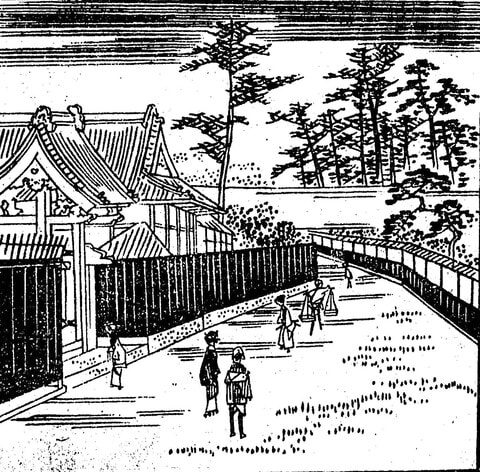

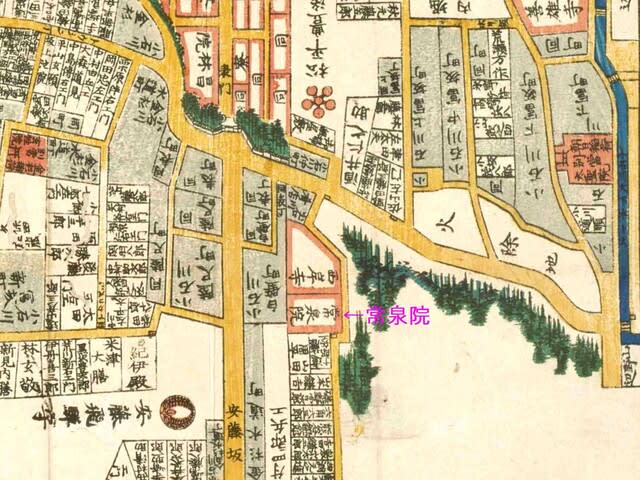

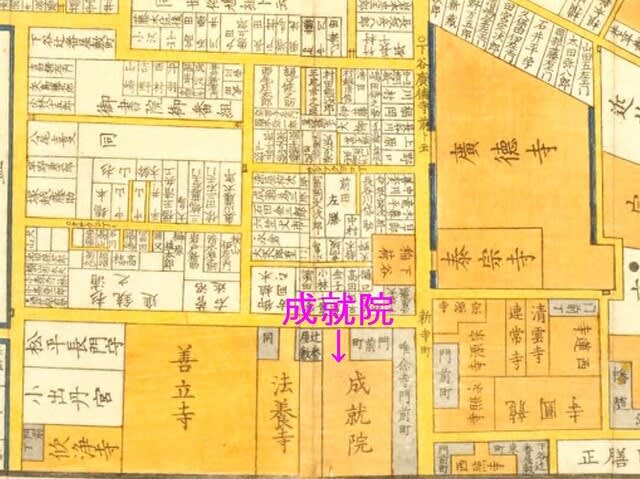

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩数分。

「西日暮里」駅は武蔵野台地の崖の下にあり、駅出口からすぐの歩道橋を兼ねた急な階段を上ると西日暮里公園です。

西日暮里公園

この公園の案内板には下記のとおりあります。

---------------------------------

道灌山は、上野から飛鳥山へと続く台地上に位置します。(中略)この公園を含む台地上にひろがる寺町あたりは、ひぐらしの里と呼ばれていました。

道灌山の地名の由来として、中世、新堀(日暮里)の土豪、関道閑が屋敷を構えたとか、江戸城を築いた太田道灌が出城を造ったなどの伝承があります。

江戸時代、人々が日の暮れるのも忘れて四季おりおりの景色を楽しんだことから、「新堀」に「日暮里」の文字をあてたといわれています。(中略)

道灌山・ひぐらしの里は、江戸時代の中頃になると、人々の憩いの場として親しまれるようになりました。寺社が競って庭園を造り、さながら台地全体が一大庭園のようでした。

桃さくら 鯛より酒のさかなには みところ多き 日くらしの里

十返舎一九

雪見寺(浄光寺)、月見寺(本行寺)、花見寺(妙隆寺、修性院、青雲寺)、諏訪台の花見、道灌山の虫聴きなど、長谷川雪旦や安藤広重ら著名な絵師の画題となり、今日にその作品が知られています。

---------------------------------

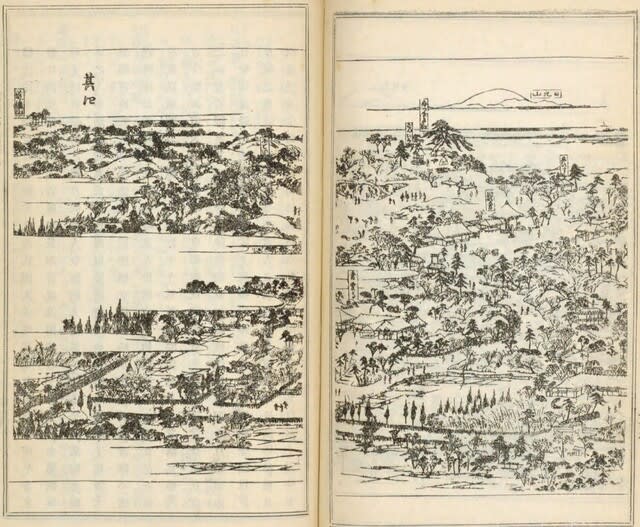

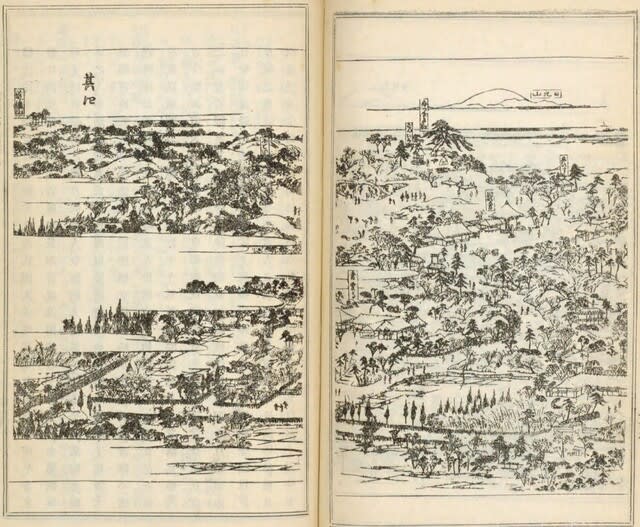

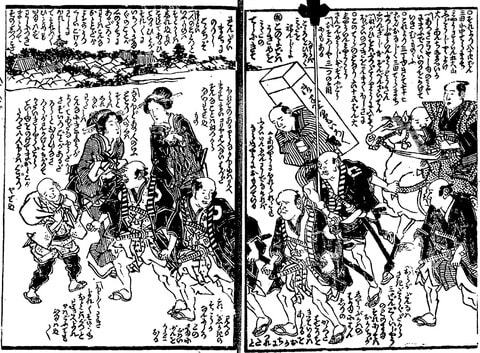

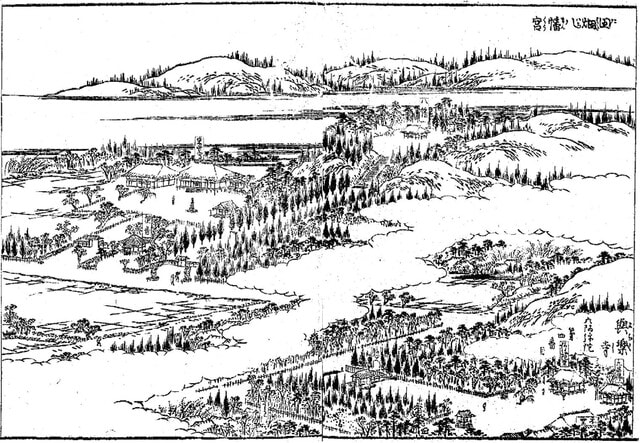

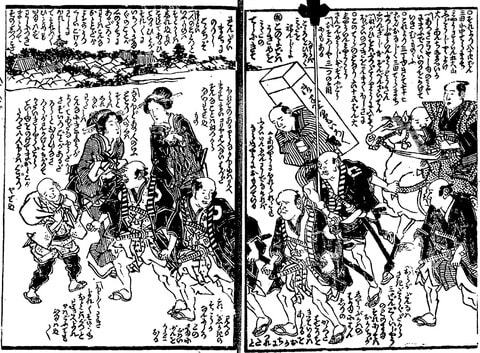

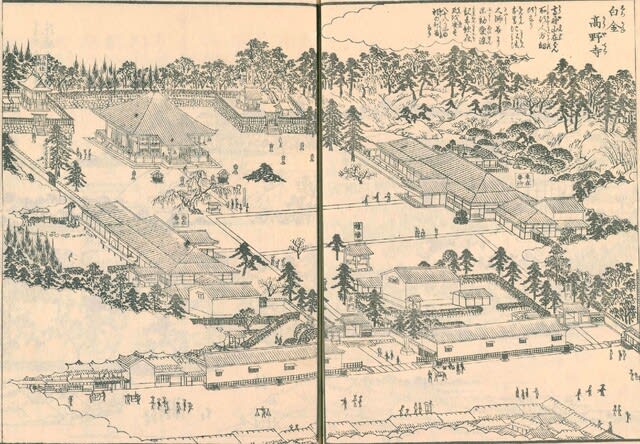

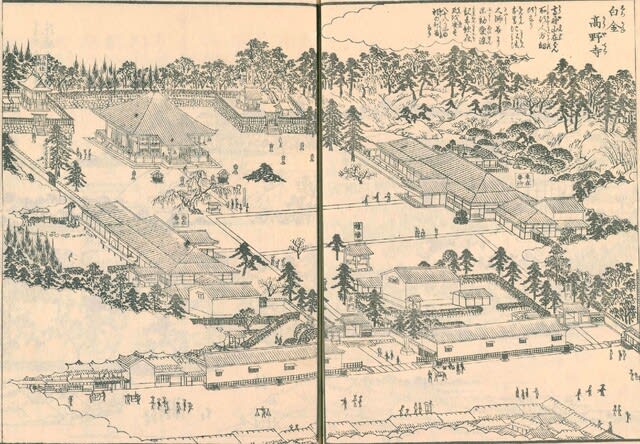

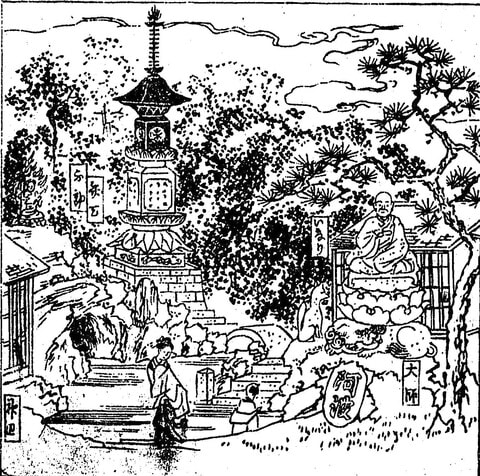

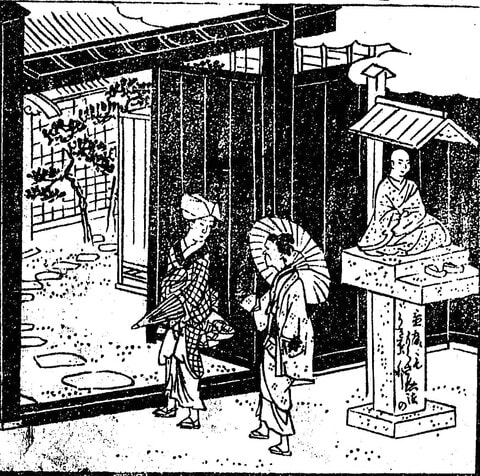

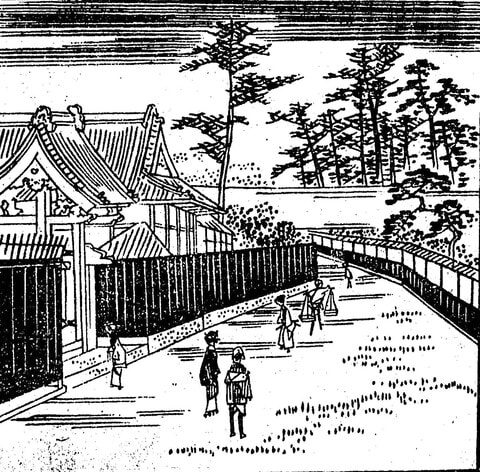

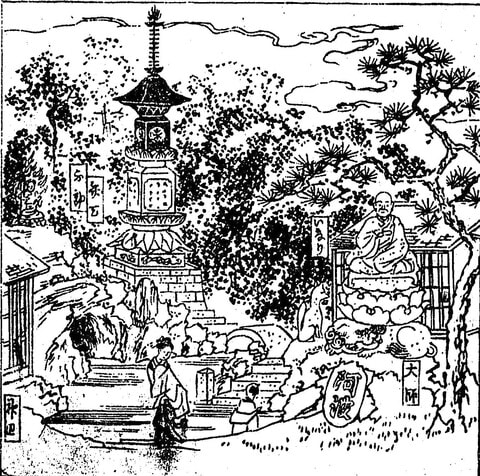

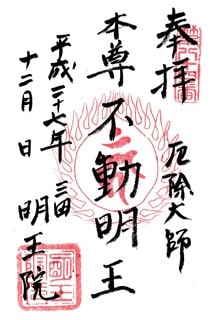

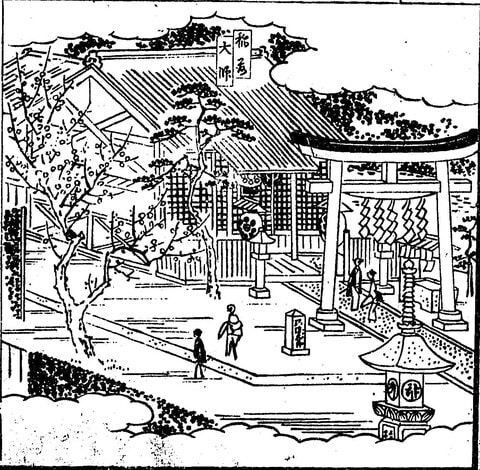

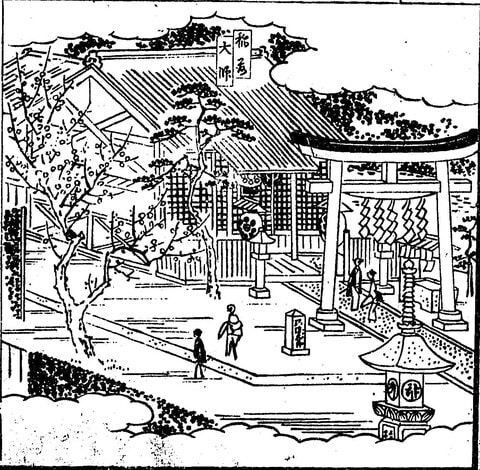

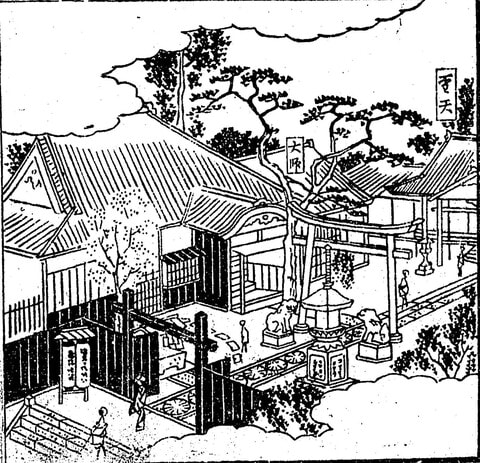

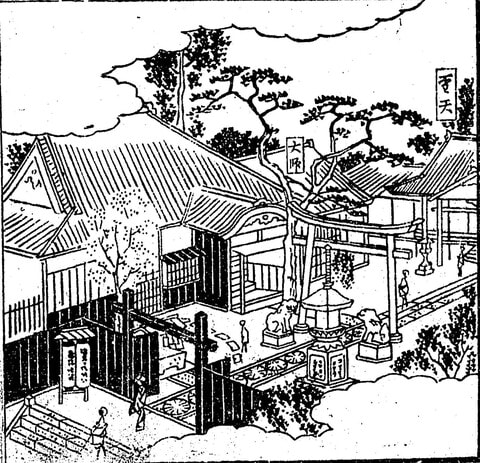

【写真 上(左)】 ■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

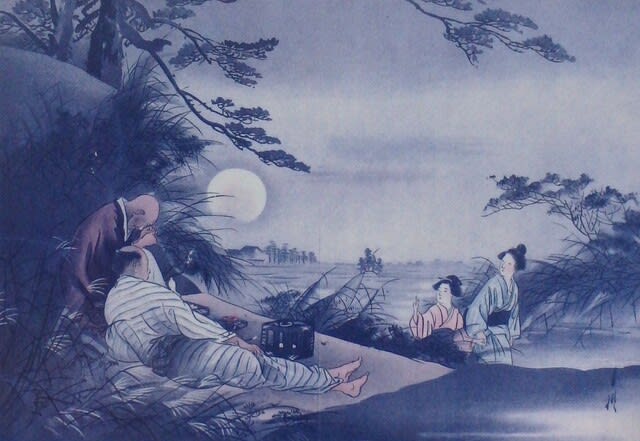

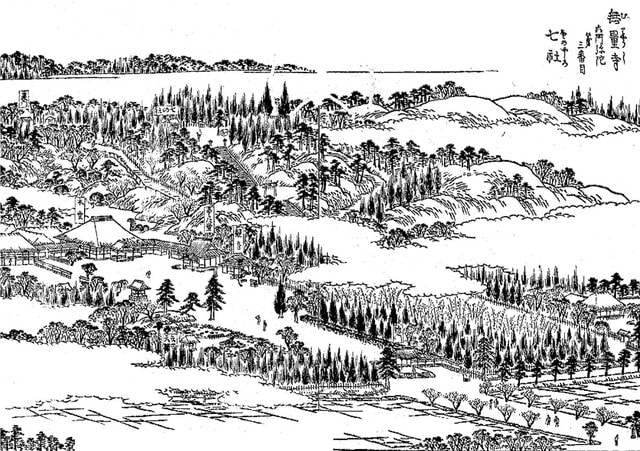

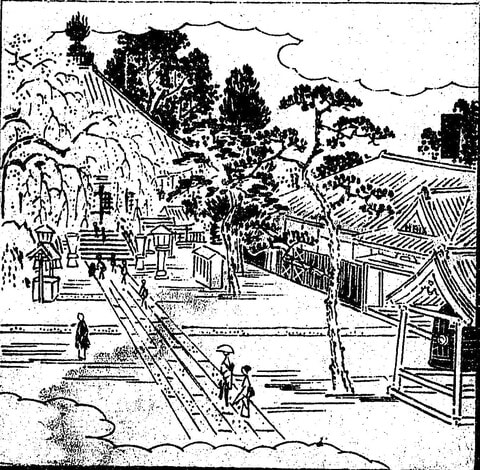

【写真 下(右)】 道灌山の虫聴き(現地掲示より)

西日暮里公園あたりは「虫聴き」の名所として知られていたようです。

公園を抜けて左手の社叢は諏方神社。

日暮里・谷中の総鎮守として人々の崇敬を集め、浄光寺はその別当でした。

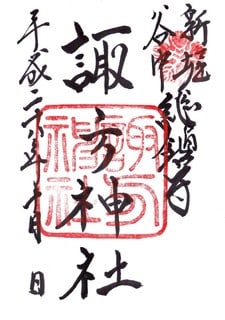

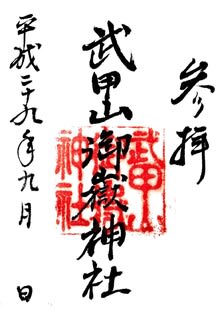

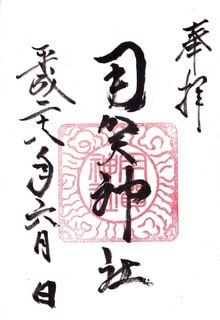

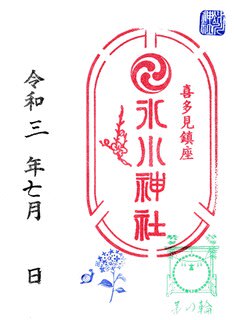

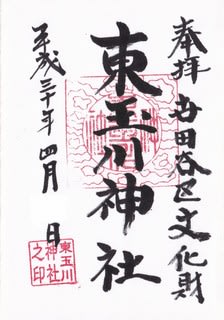

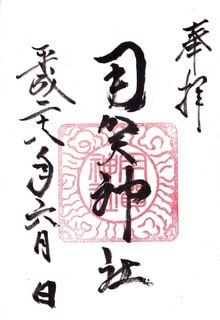

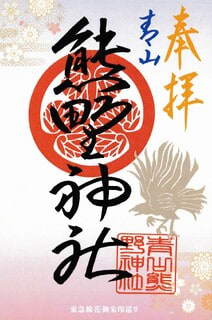

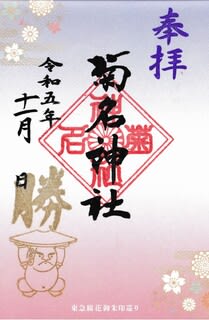

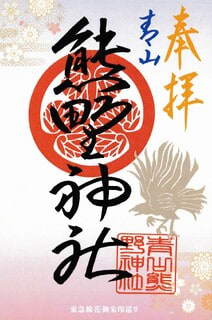

諏方神社では、日暮里・谷中エリアでは貴重な神社の御朱印を授与されています。

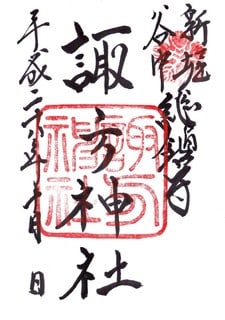

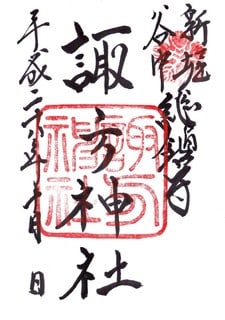

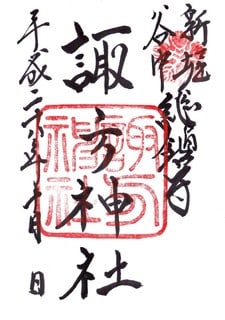

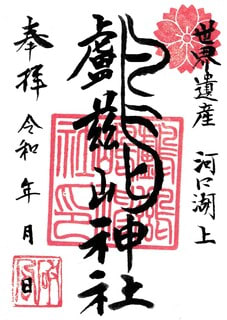

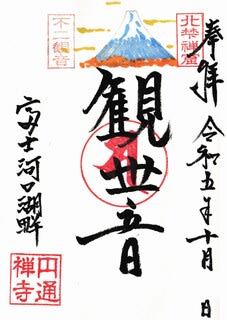

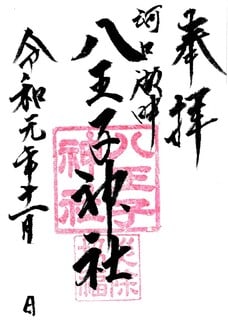

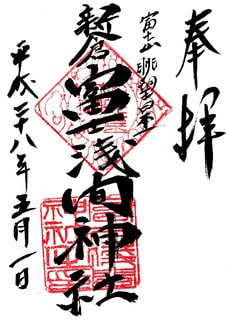

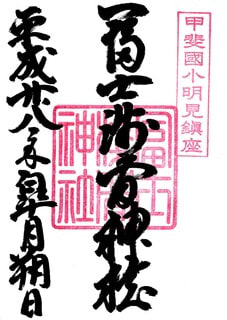

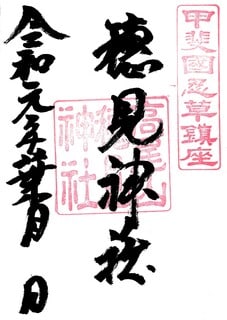

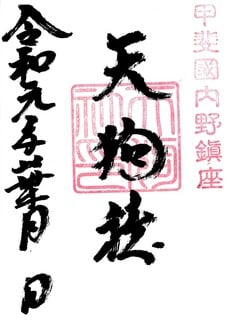

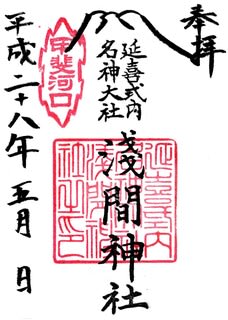

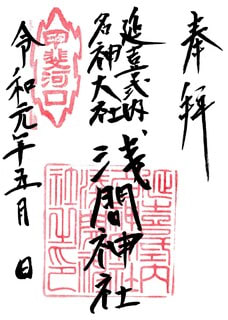

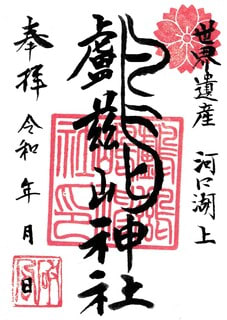

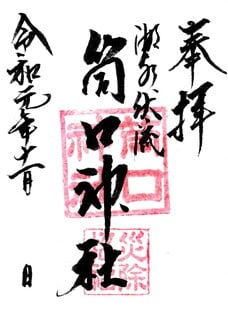

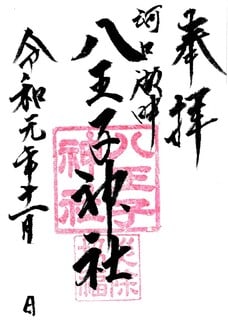

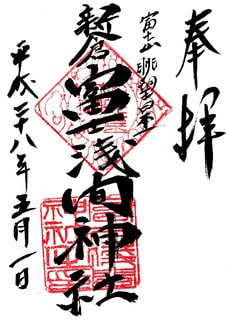

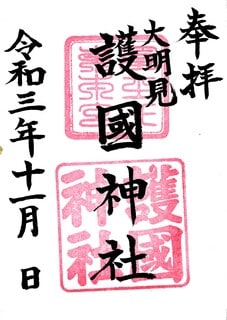

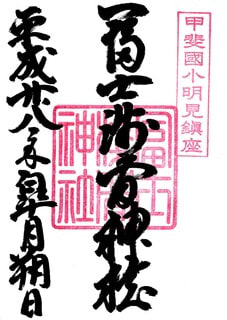

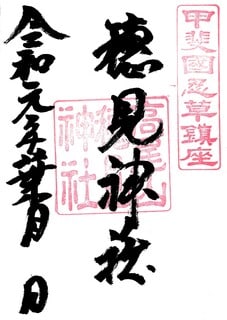

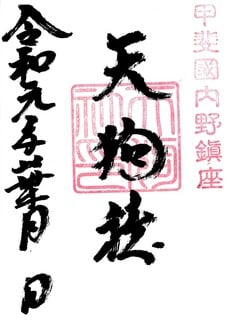

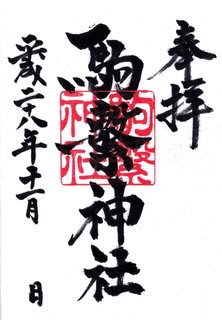

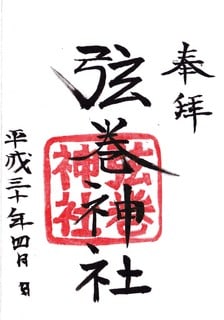

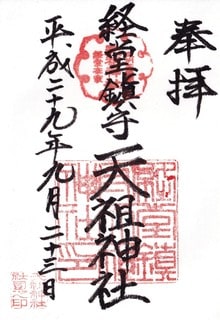

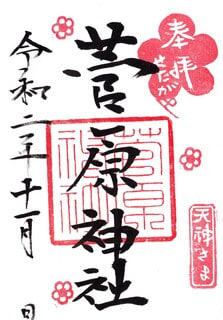

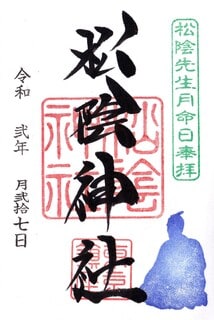

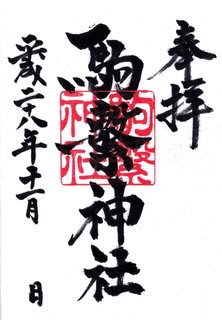

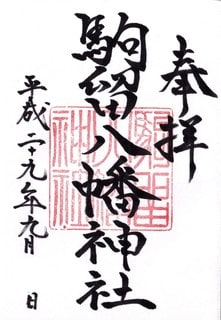

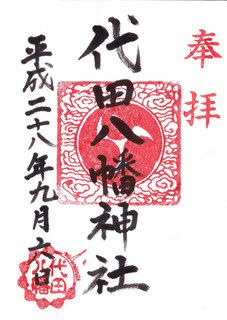

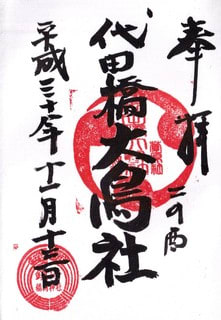

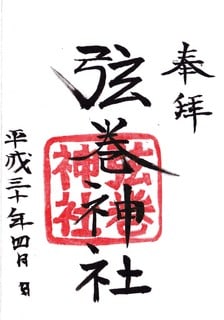

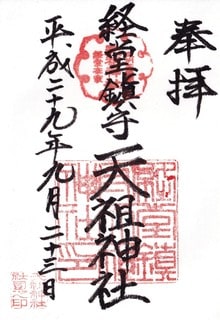

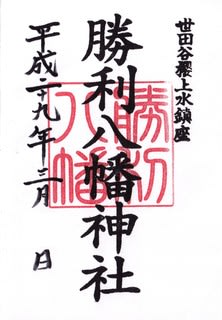

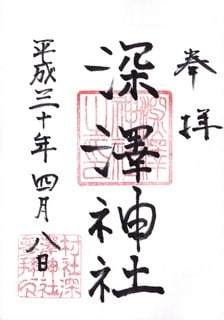

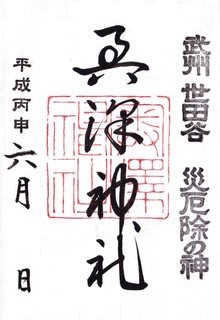

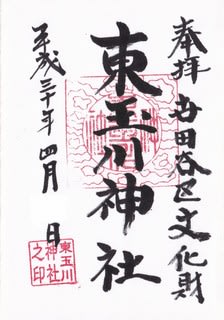

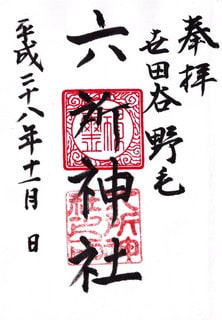

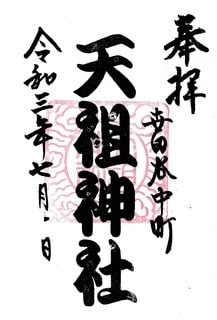

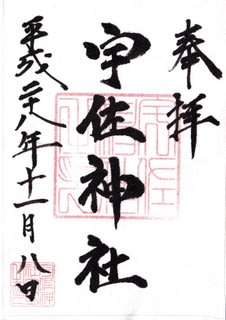

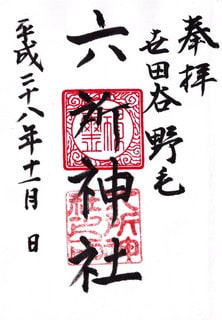

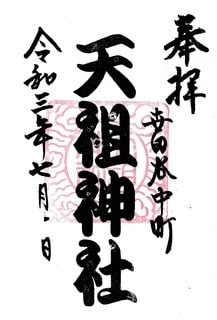

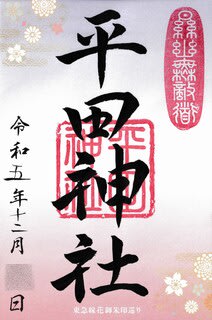

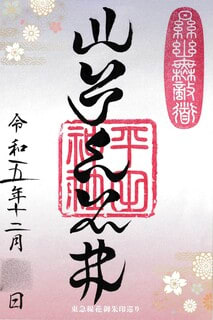

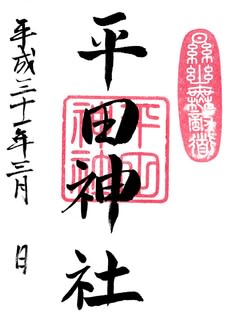

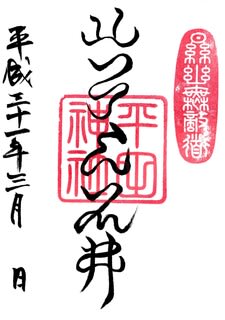

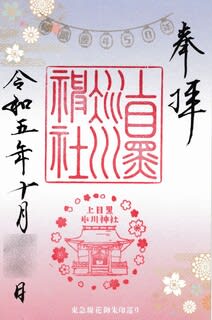

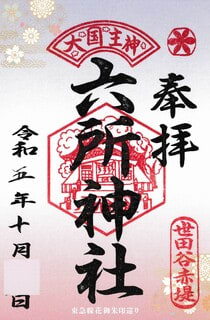

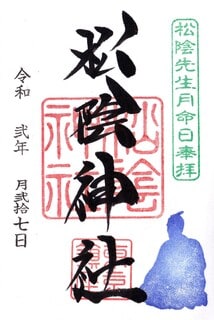

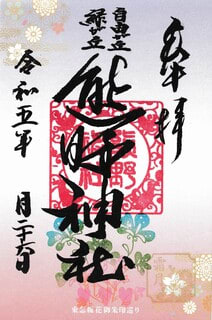

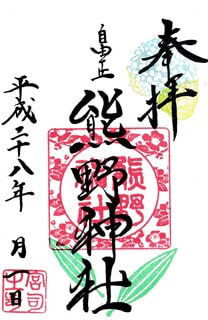

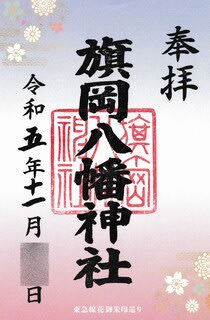

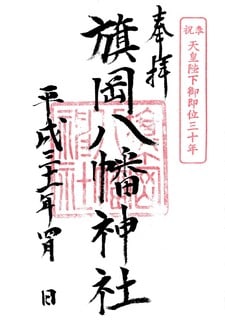

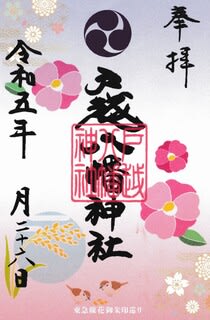

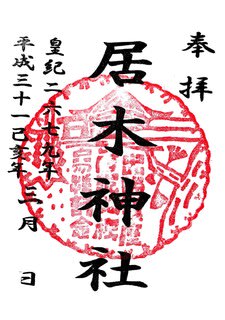

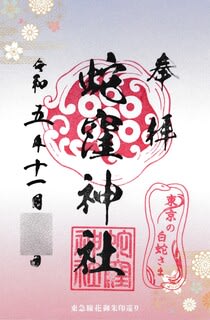

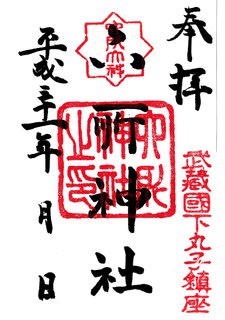

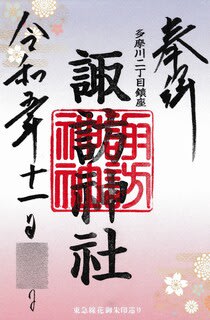

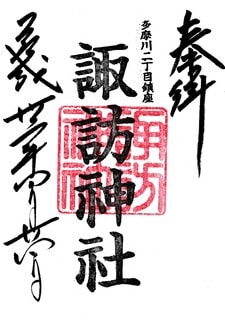

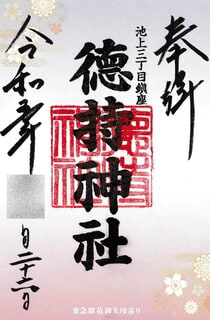

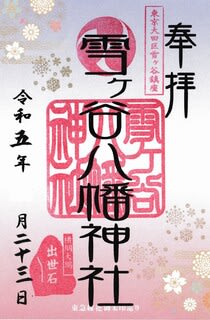

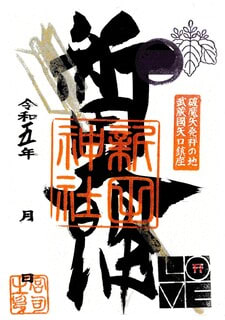

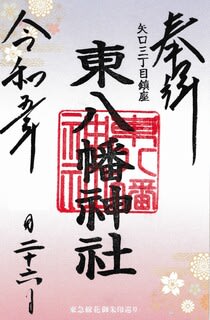

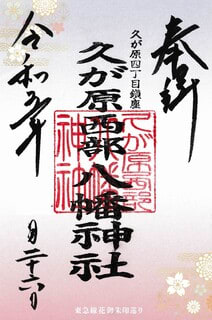

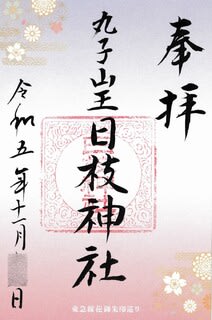

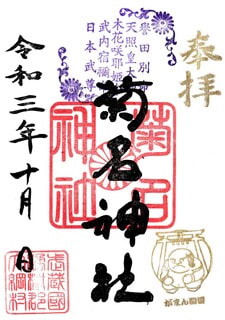

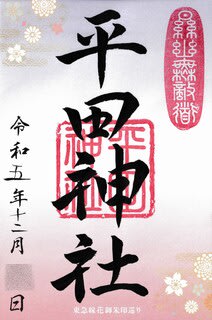

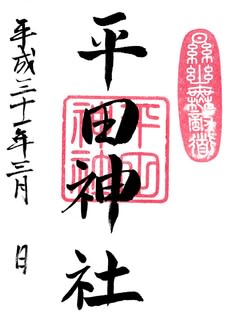

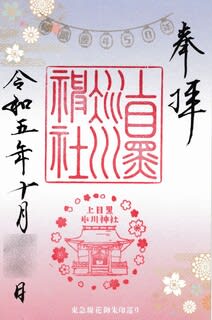

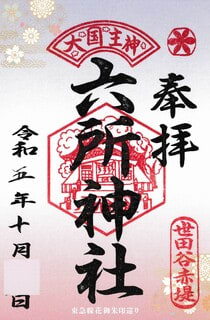

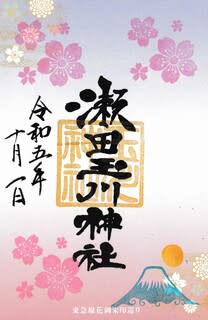

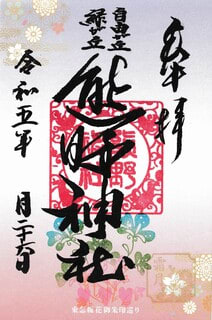

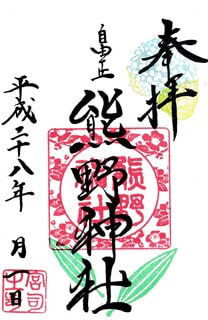

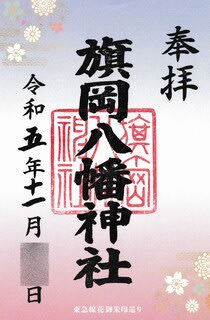

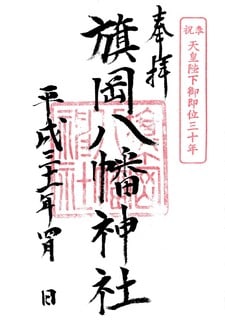

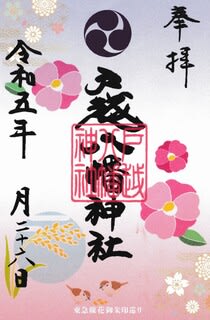

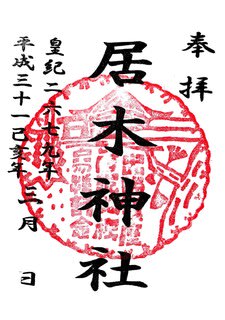

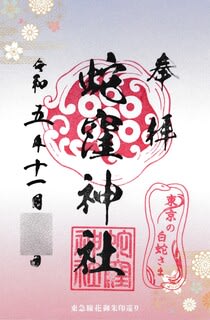

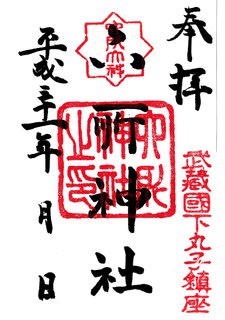

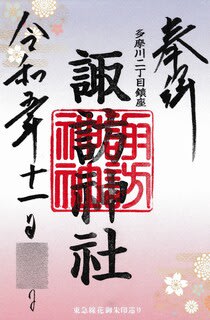

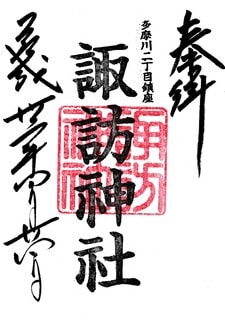

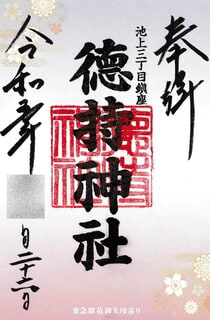

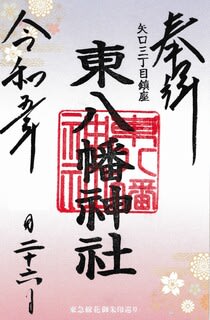

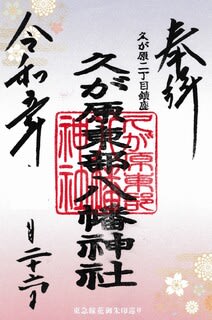

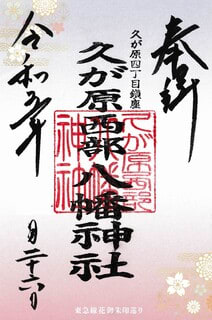

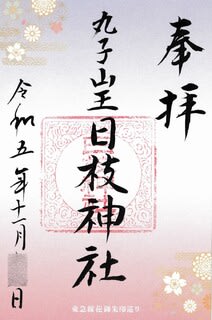

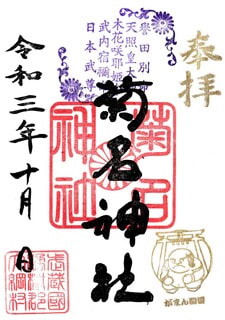

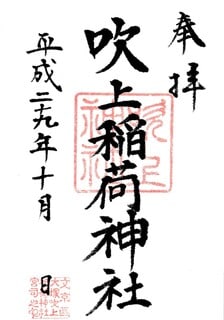

【写真 上(左)】 諏方神社

【写真 下(右)】 諏方神社の御朱印

浄光寺は、諏方神社の鳥居のよこに山門を構えています。

いかにも別当然とした位置関係です。

【写真 上(左)】 諏方神社鳥居と浄光寺山門

【写真 下(右)】 浄光寺山門

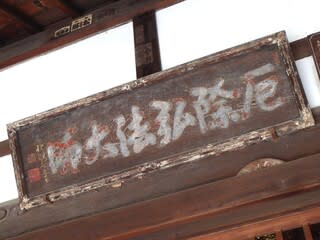

【写真 上(左)】 山門の扁額

【写真 下(右)】 六地蔵三番目の石標

山門脇には「六地蔵三番目」の石標が置かれています。

山門は切妻屋根桟瓦葺の高麗門で、見上げに山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 二体の地蔵尊

【写真 下(右)】 西村和泉守作の地蔵尊

山門をくぐって左手には座像と立像の二体の銅造地蔵尊が御座し、いずれも区の指定文化財。

手前の銅造地蔵菩薩座像は江戸の鋳物師として有名な西村和泉守の作で、文化六年(1809年)の造立。

奥の銅造地蔵菩薩立像は元禄四年(1691年)造立の江戸六地蔵三番目の尊像で、下谷心行寺二世空無上人の権化により元禄四年(1691年)に開眼されています。

もとは山門脇に奉じられていましたが、昭和初期に山内に遷されたとのことです。

江戸六地蔵はもとより、西村和泉守作の地蔵尊の台座にも多数の願主の名が刻まれていることから、浄光寺は江戸時代地蔵信仰の寺として知られていたとみられます。

【写真 上(左)】 江戸六地蔵の地蔵尊

【写真 下(右)】 土蔵造りの堂宇

地蔵尊のさらに奥に土蔵造りの堂宇がありますが、扁額がなく堂宇本尊は不明です。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝の扁額

山内左手奥の階段上に本堂。

入母屋造桟瓦葺で手前に向拝を附設しています。

身舎はコンクリ造で、水引虹梁は装飾少なく直線的ですが中備に蟇股を置いています。

向拝見上げには寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 山門と六地蔵

【写真 下(右)】 石佛群

山門右手の壁際には石佛群と六地蔵。

山内のどこかにおそらく「将軍の腰掛石」があると思いますが、超うかつにも撮りわすれました。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

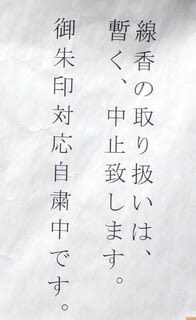

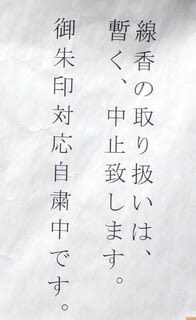

先日(2024年4月)の参拝時には庫裏の扉に「御朱印対応自粛中です。」の張り紙があり、御朱印授与を休止している模様ですが、Web情報には「セルフ捺しの御朱印あり」の情報もあって、よくわかりません。

もし、御朱印授与休止中だとしたら、現時点では豊島八十八ヶ所霊場の御朱印はコンプリートできないことになります。

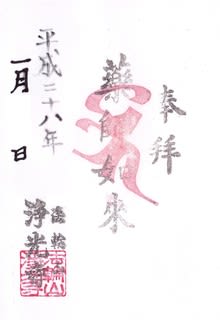

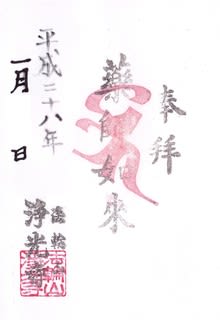

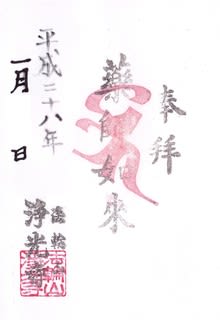

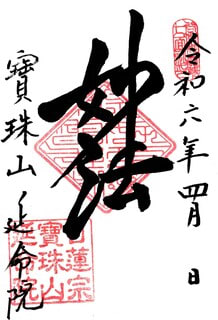

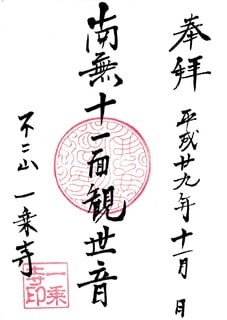

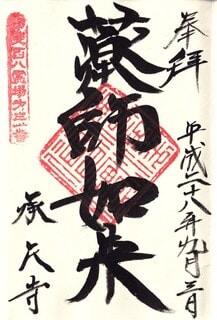

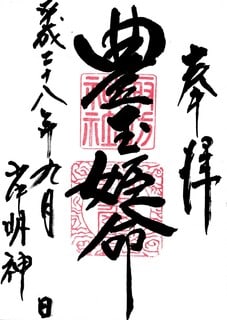

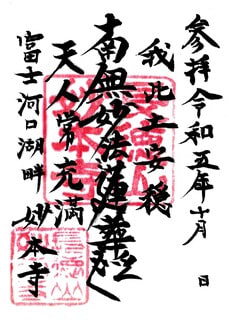

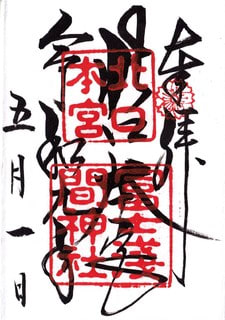

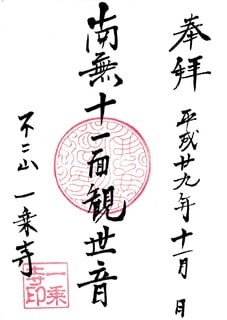

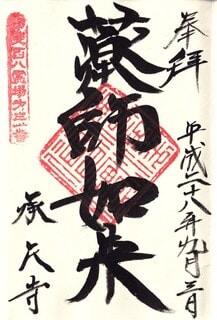

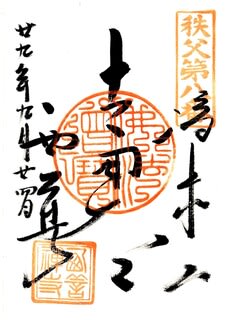

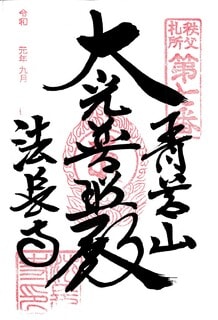

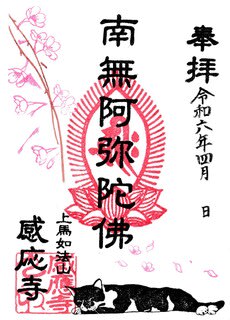

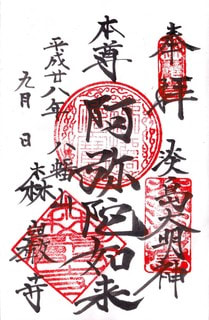

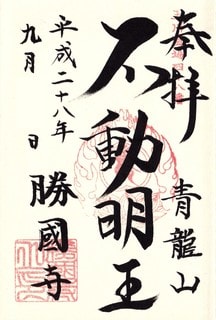

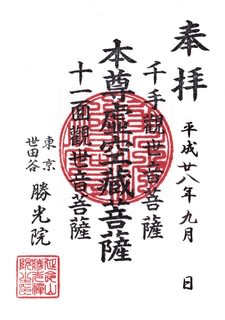

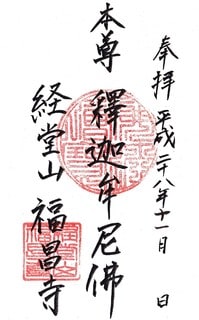

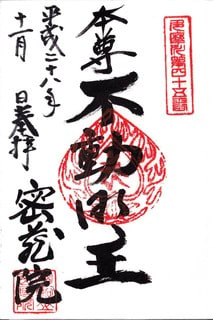

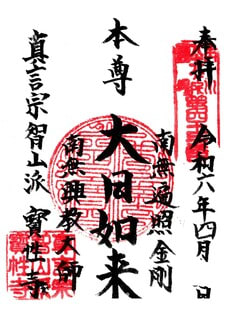

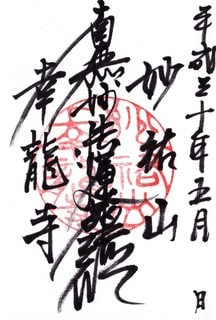

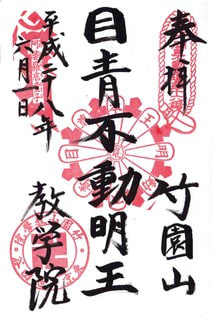

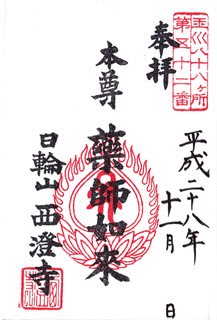

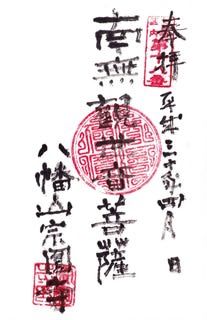

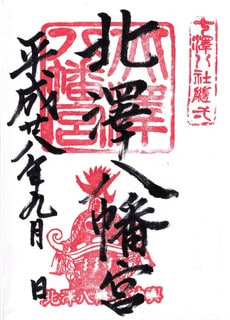

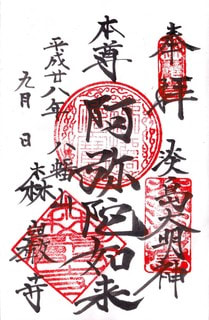

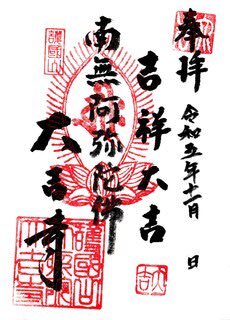

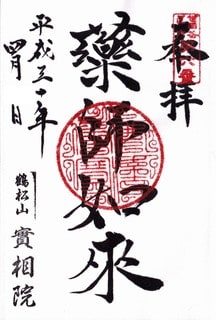

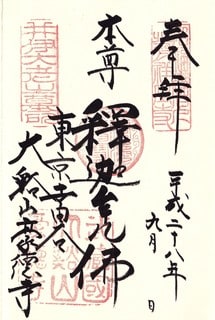

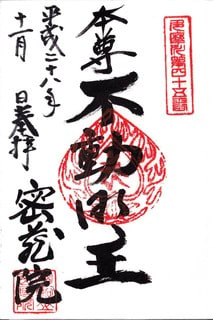

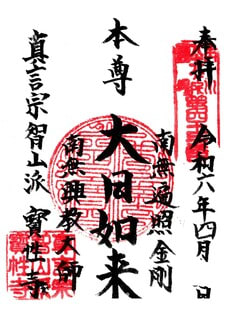

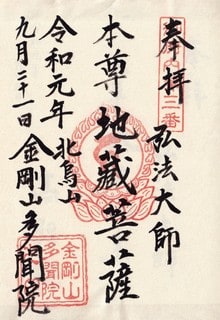

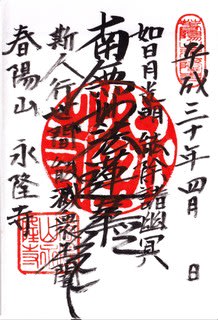

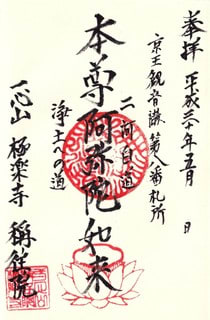

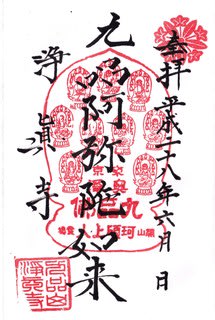

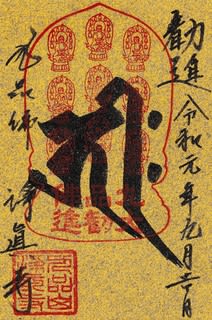

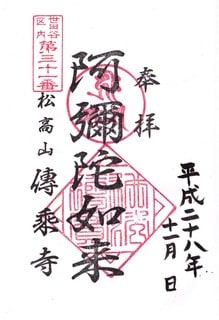

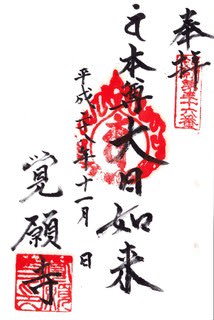

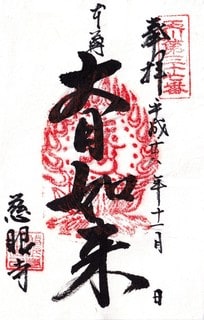

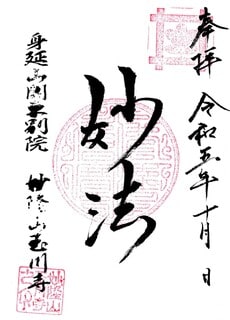

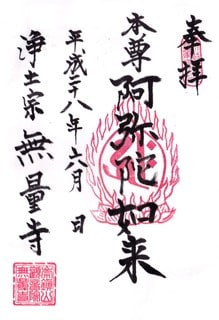

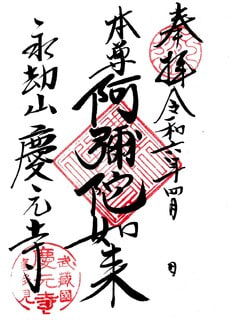

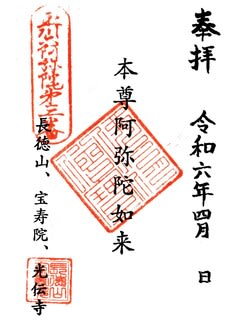

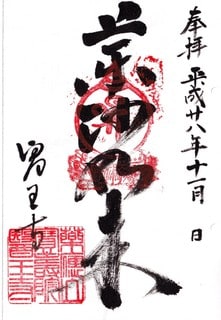

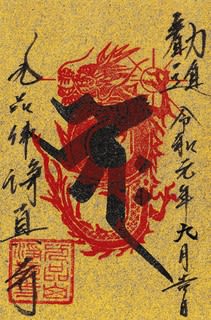

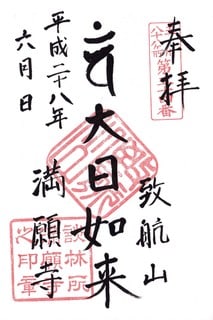

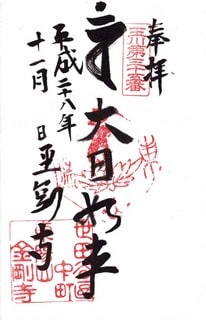

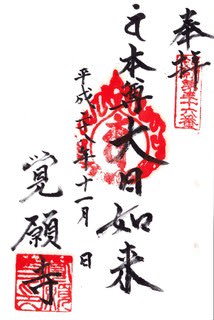

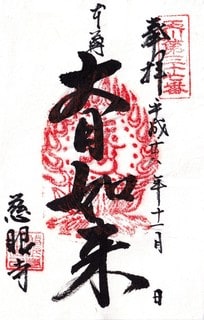

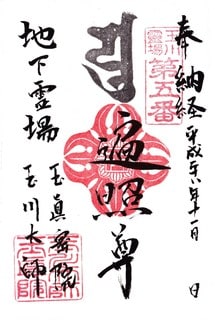

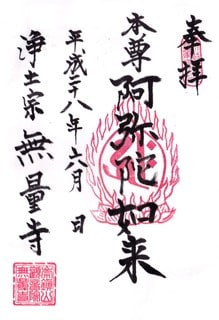

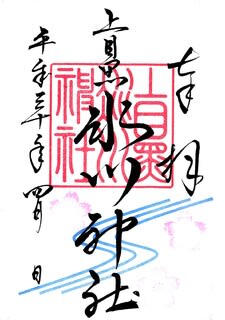

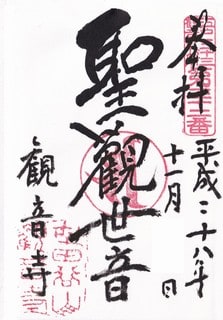

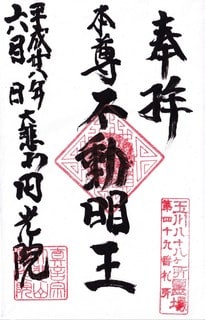

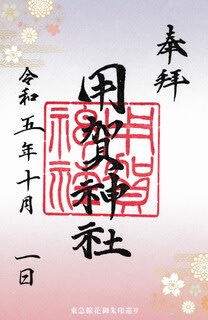

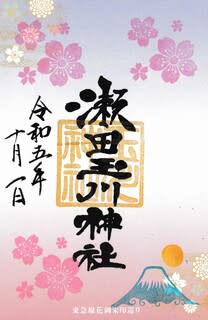

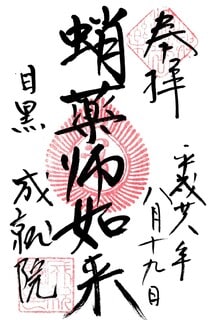

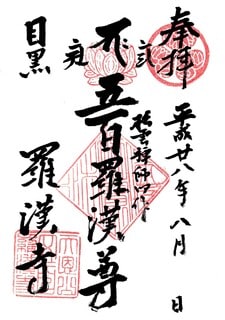

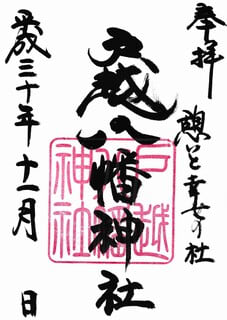

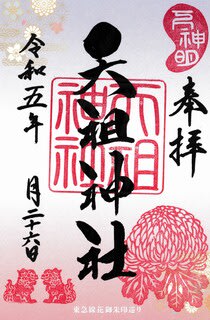

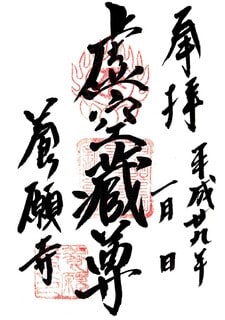

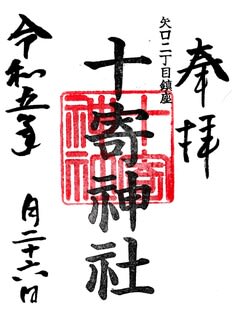

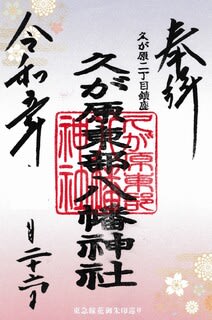

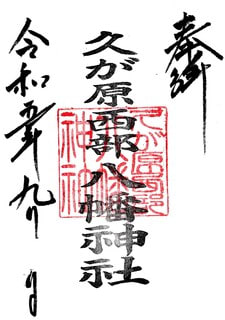

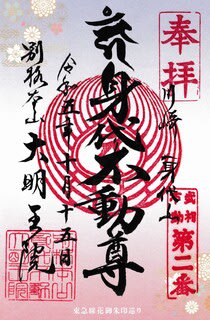

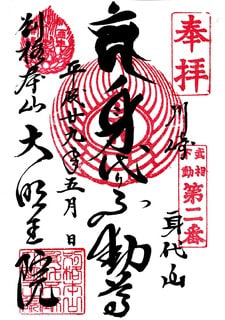

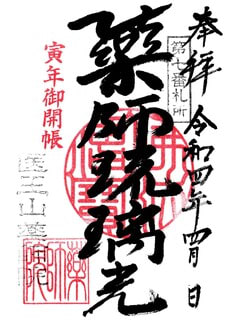

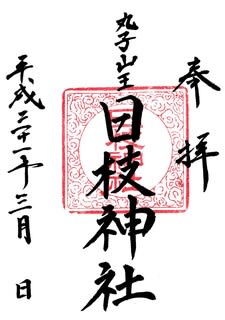

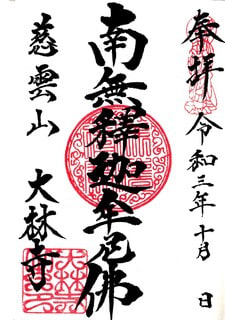

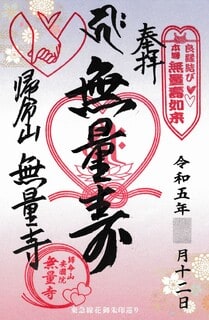

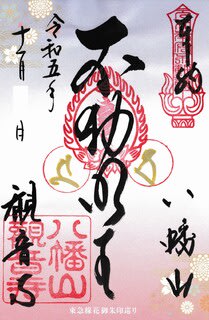

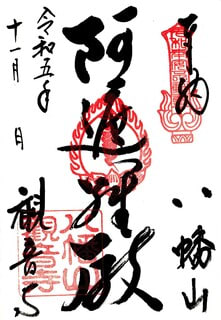

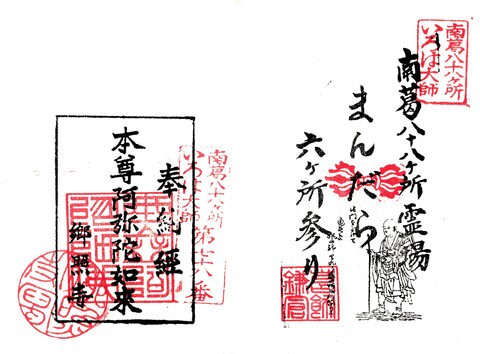

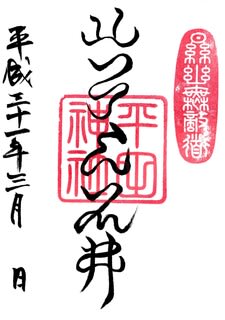

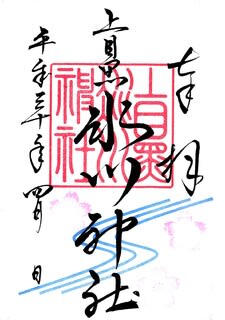

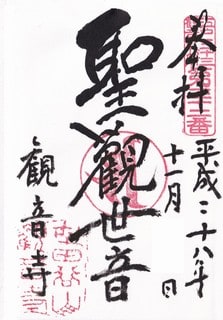

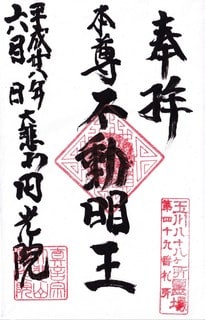

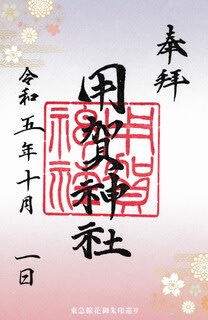

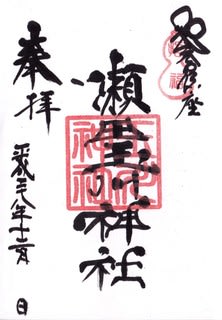

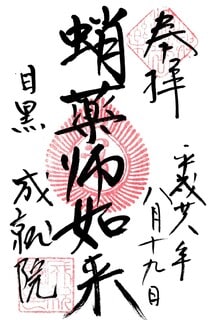

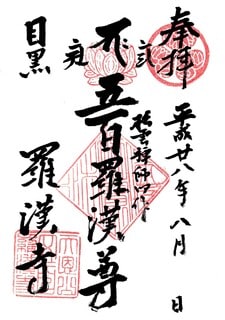

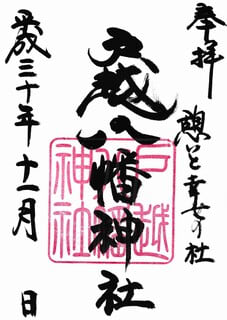

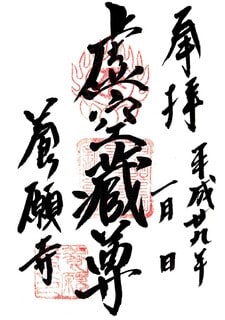

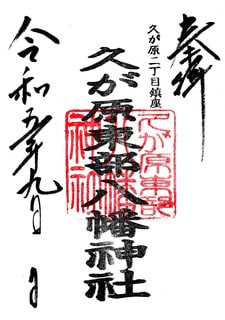

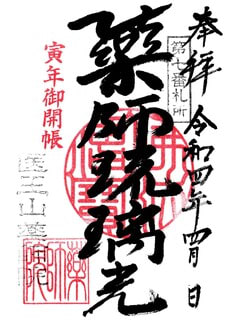

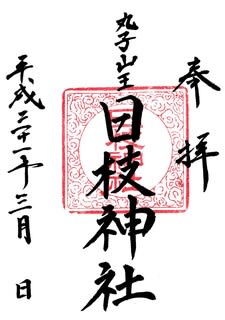

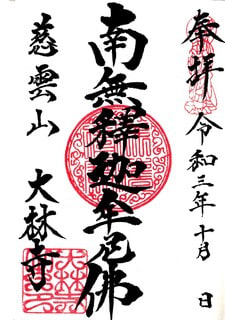

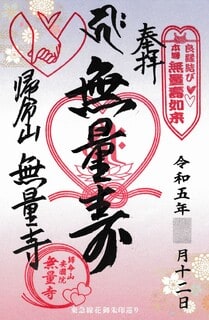

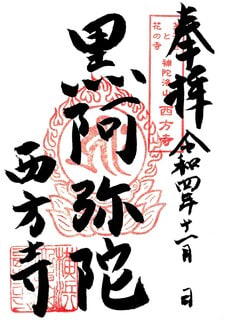

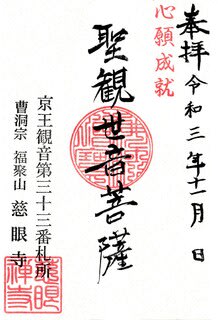

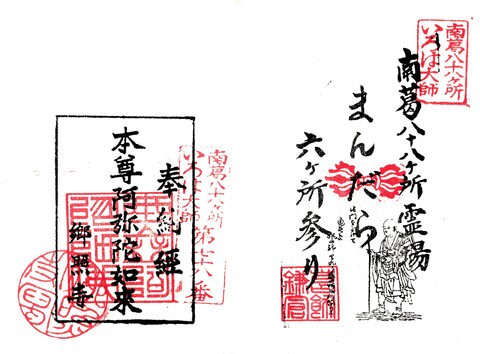

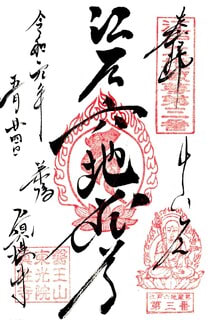

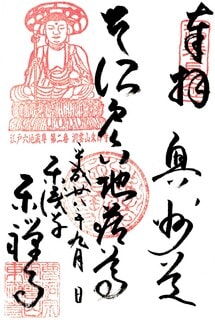

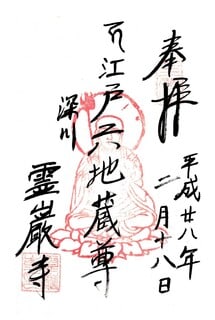

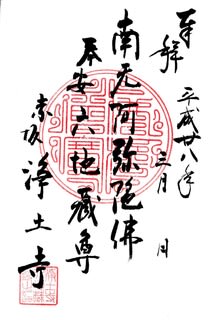

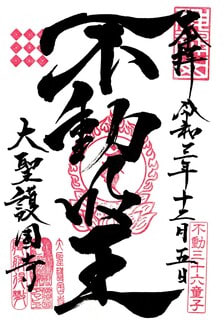

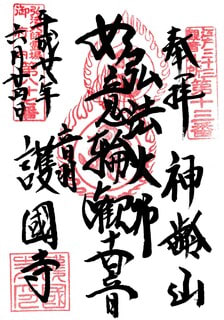

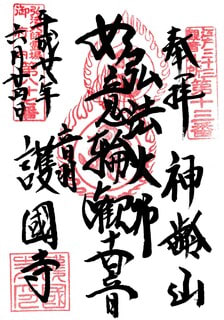

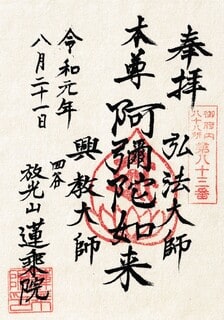

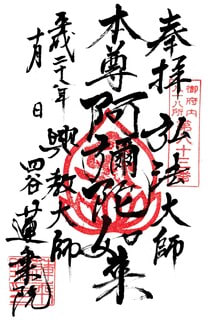

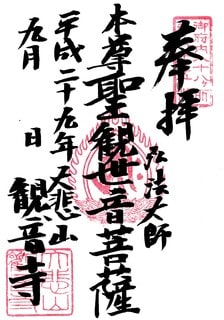

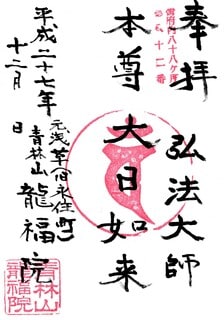

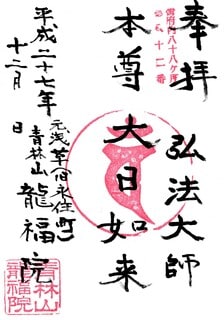

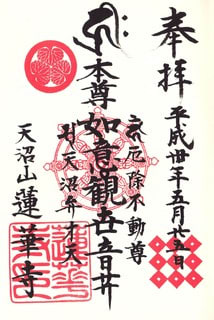

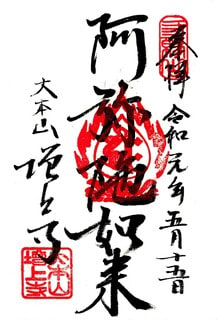

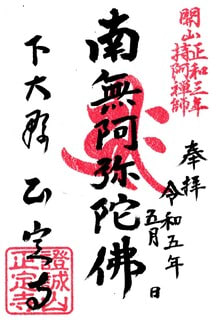

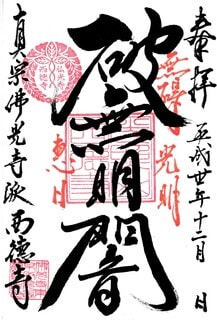

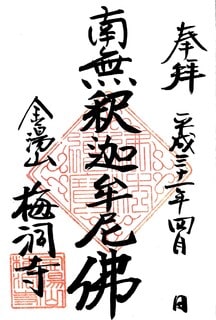

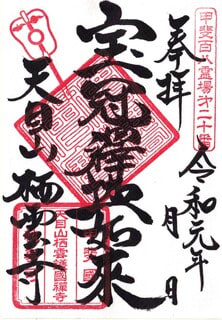

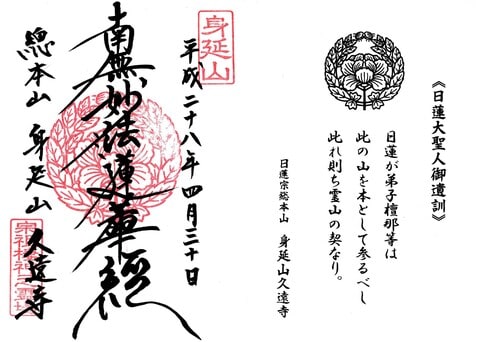

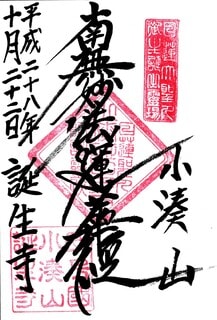

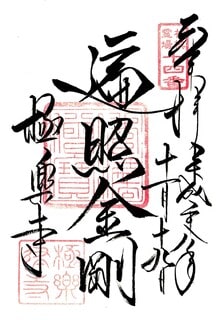

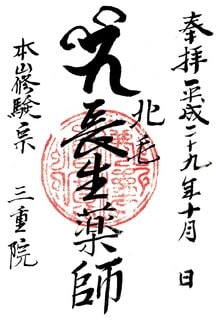

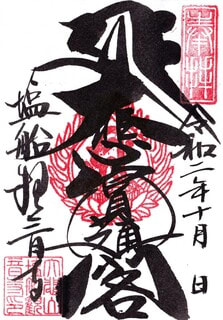

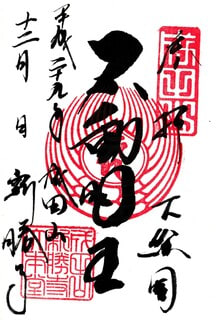

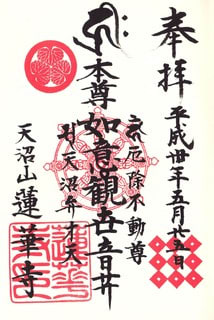

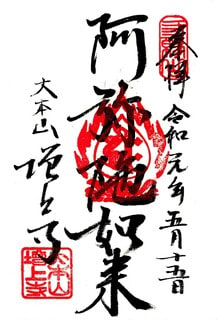

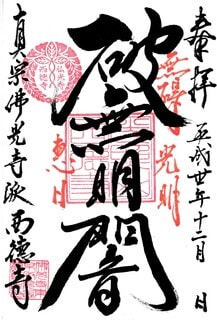

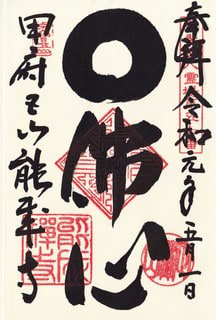

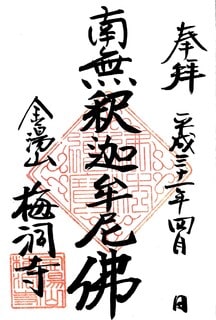

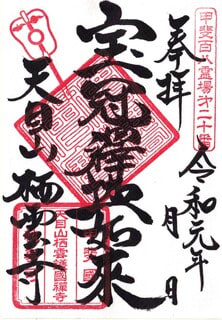

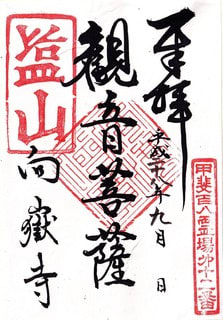

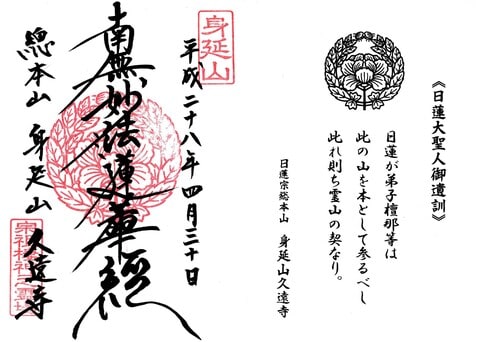

〔 浄光寺の御朱印 〕

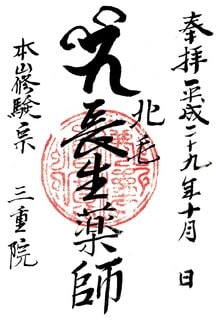

中央に「薬師如来」の印判と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印。

左に山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。

■ 第2番 補陀落山 観音院 養福寺

(ようふくじ)

荒川区西日暮里3-3-8

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩?

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東京三十三観音霊場第28番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第9番、豊島六地蔵霊場第6番

第2番札所は日暮里の養福寺です。

こちらも「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。

『新編武蔵風土記稿』、 『江戸名所図会』、荒川区資料、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

Wikipediaには元和六年(1620年)、法印乗蓮によって開山とあります。

『江戸名所図会』には開山は木食義高上人とありますが、荒川区資料その他には湯島圓満寺の木食義高上人(享保三年(1718年)没)は中興とあります。

『江戸名所図会』によると、義高上人は初め高野山高臺院の住職でしたが当地に赴き、百番の観音札所を遷す事を企られたといいます。

当地にあった小庵を開いて寺とし、野山より遷し奉る霊像を礼拝しつつ修補して、ついに百體の尊像を安されたといいます。

『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗田端村東覺寺門徒(末)、補院山観王院と号し、御本尊は阿弥陀如来。

仁王門、鐘楼を擁し、天神社、諏訪社が御鎮座とあります。

観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置ともあります。

寺宝として台徳院殿(二代将軍徳川秀忠公)御筆の色紙ありと記されています。

仁王門は宝永年間(1704-1711年)に建立とされ、門中の仁王像は運慶作とも伝わります。

養福寺には、「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れた江戸時代の文人たちの遺蹟が残ります。

「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、自堕落先生こと山崎北華が自ら建立の「自堕落先生の墓」など、文学の香り高い寺院として知られています。

当山は、筆者にて確認できた範囲でじつに9もの霊場札所となっています。

『新編武蔵風土記稿』には「観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置」とあり、おのおのの観音様が札所本尊となられていた可能性があります。

『江戸名所図会』の記事からすると、上野王子駒込辺三十三観音霊場は西國写しなので春日作の如意輪観音、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場は板東写しなので弘法大師御作の十一面観音、近世江戸三十三観音霊場ないし東方三十三観音霊場を秩父写しと見立てると慈覚大師御作の正観音がそれぞれ札所本尊であった可能性があります。

『江戸切絵図』では当山とおぼしき場所に「梅ノ天神」の記載があります。

『新編武蔵風土記稿』には山内に「天神社」とあるので、こちらの天神社は梅の名所だったのかもしれません。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)

(新堀村)養福寺

新義真言宗田端村東覺寺門徒 補院山観王院ト号ス 中興ハ湯嶋圓満寺住職木食義高ナリ 本尊彌陀 寺寶ニ台徳院殿御筆ノ色紙アリ 伝来詳ナラス左ノ如シ

~ いか●にむかし むすへる契にて こ乃世にかゝる 中乃隔り ~

天神社 諏訪社

観音堂 春日作ノ如意輪観音 弘法大師作ノ十一面観音 慈覚大師作ノ正観音ヲ安置ス

鐘楼 仁王門

■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)

観王院と号す。同所(日暮里)北の方にあり。本尊は三尊の彌陀佛、開山は木食義高上人なり。

観音堂

西國板東秩父百番の札所をうつせり。

本尊如意輪観音 佛工春日の作にして、西國札所第一番紀州那智山のうつしなり。

十一面観音 弘法大師の作にして、板東札所第一番鎌倉杉本のうつしなり。

正観音 慈覚大師の作にして、秩父札所第一番四萬部寺のうつしなり。

抑此百観音は、義高上人の建立なり。上人初め高野山の高臺院に住職たりしが、後彼寺を退去し、当地に赴き、百番の札所をうつさん事を企つ。是本土に至りがたき兒女等の結縁の為となり。拠て此地に小庵のありけるを、闢きて寺とし(往古太田道灌勧請ありし下諏訪明神の社地なり)、数千歩の地を寄付せられしとぞ。

本尊おほくは野山より遷し奉る霊像なりといへども、百體に充たざるを嘆き、これを修補し、一軆毎に佛舎利一顆を御首に籠め、竟に百體の尊像全からしむとなん。

二王門の額に補陀山とあるは、油小路隆貞卿の眞蹟なり。

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

補陀落山養福寺は又観音院と称し新義真言宗豊山派に属し田端の與楽寺末である。

本尊は阿弥陀如来、開基並びに其の年代は不明であるが、中興開山は木食義高上人(湯島圓満寺)と云はれ享保三年(1718年)示寂。

今本堂の外に観音堂地蔵堂等がある。

観音堂は如意輪観音(帝都七観音の一)を本尊とし、其の他百軆観音像が安置されて居る。

西國第二十七番播磨國書寫山及び秩父第一番四萬部より移したものである。

又御府内二十一ヶ所第二番 豊島弘法大師 荒川辺八十八ヶ所第七十三の霊場である。

当寺の仁王門は寶永年間の建立で仁王尊二天王像が安置されて居る。二天王像は運慶の作と伝へる。

本堂の如意輪観音は春日作と伝へ、其の他弘法大師作の十一面観音、慈覚大師作の正観音と伝へられるものも安置されて居る。

境内の枝絲桜は古来有名。

【現地案内掲示/荒川区教育委員会】

■ 養福寺と文人たち

養福寺は真言宗豊山派の寺院で、補陀落山観音院と号し、湯島円満寺の木食義高(享保三年(1718年)没)によって中興されたという。江戸時代、多くの文人たちが江戸の名所である「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れ、その足跡を残した。なかでも養福寺は「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、畸人で知られた自堕落先生こと山崎北華が自ら建てた「自堕落先生の墓」などさまざまな文人の碑が残る寺として知られている。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩約5分。

「西日暮里」駅方向から来ると「諏訪台通り」の浄光寺の並びにあります。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 山内入口

【写真 上(左)】 門柱の寺号札

【写真 下(右)】 六地蔵

「諏訪台通り」からやや引きこんで、まずは門柱を構え、その先の朱塗りの仁王門が目を引きます。

切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で見上げに寺号扁額を掲げ、脇間に二王尊が御座します。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 鐘楼

山内は緑が多く、しっとりと落ち着いた空気感。

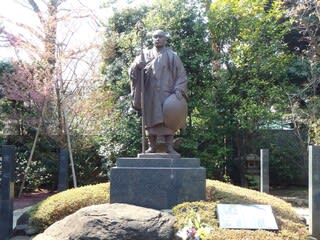

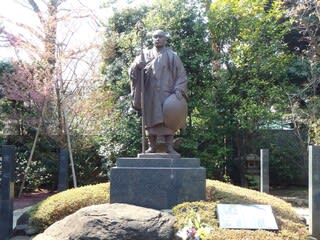

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂は入母屋造桟瓦葺で、前面すべてに向拝屋根が置かれているので、二重屋根風の意匠となっています。

身舎はコンクリ造ながら向拝正面に桟唐戸を置き、その両側に二つ引き紋を配して風格をたたえる堂前です。

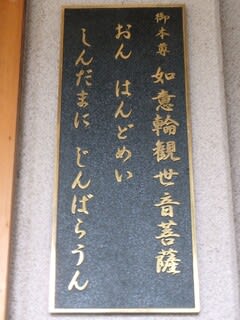

【写真 上(左)】 向拝

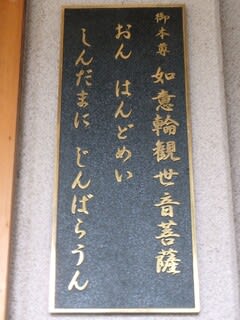

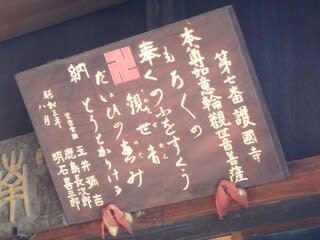

【写真 下(右)】 御本尊の御真言

御本尊は如意輪観世音菩薩で、向拝柱には御真言が掲出されていました。

堂前には修行大師像が御座され、御府内弘法大師霊場の趣ゆたかです。

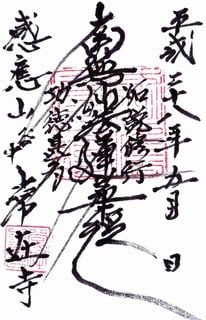

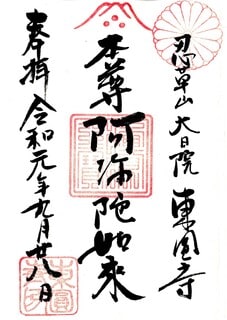

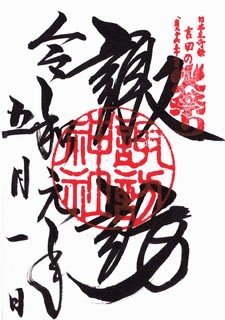

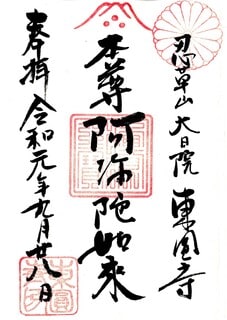

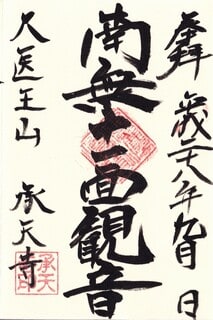

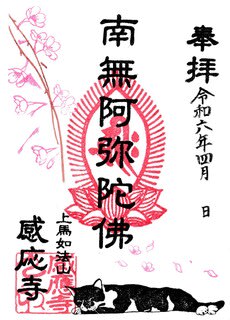

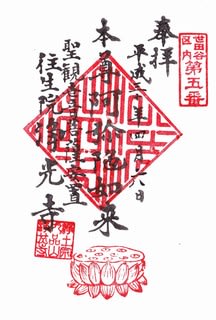

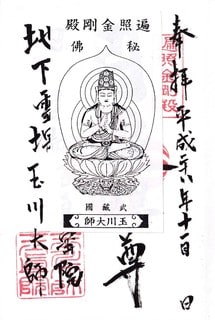

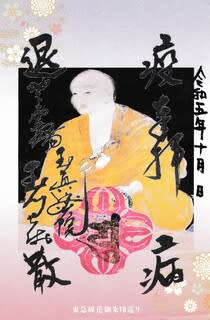

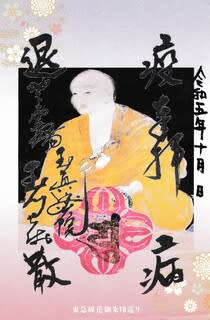

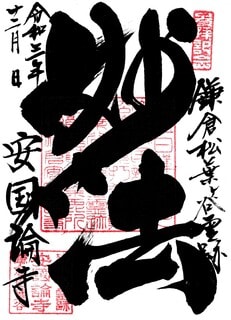

御朱印は庫裏にて拝受しました。

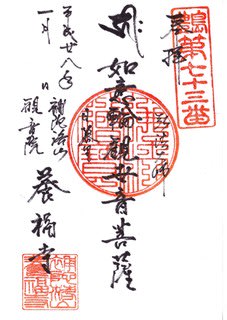

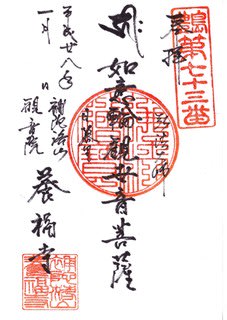

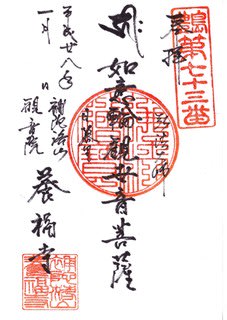

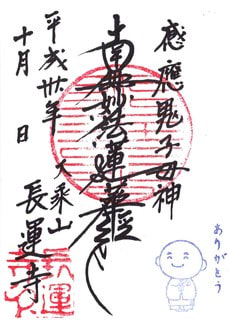

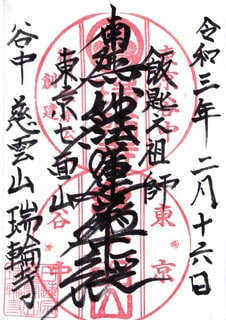

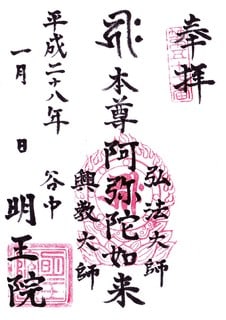

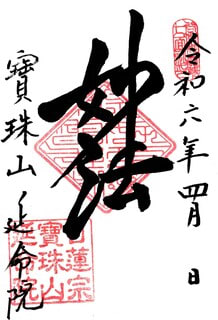

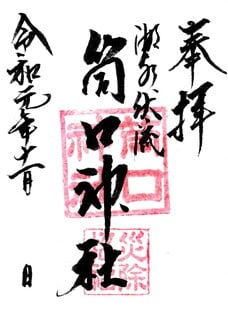

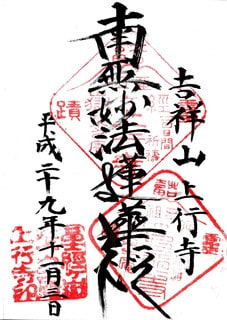

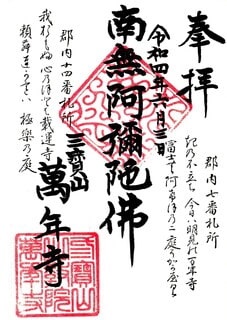

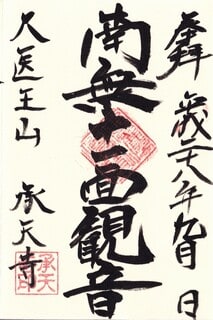

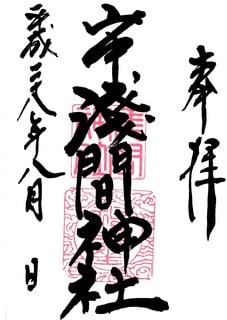

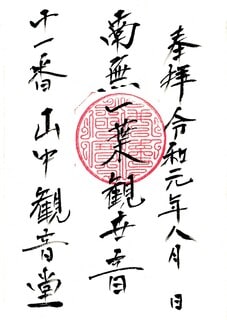

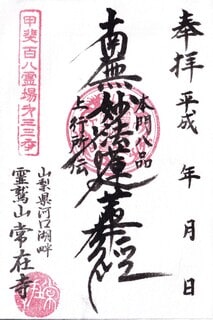

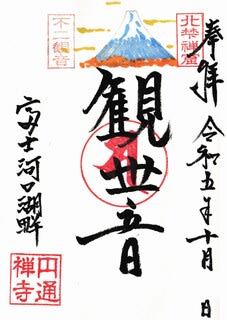

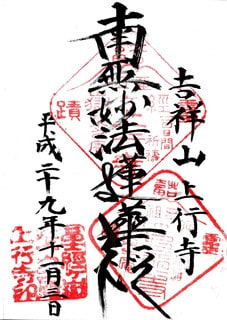

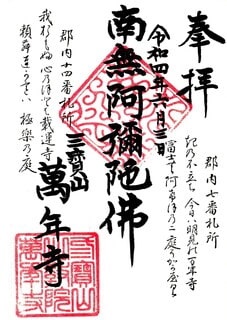

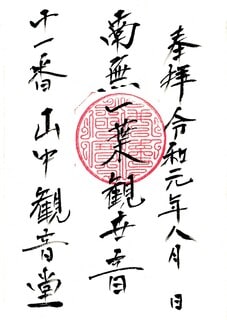

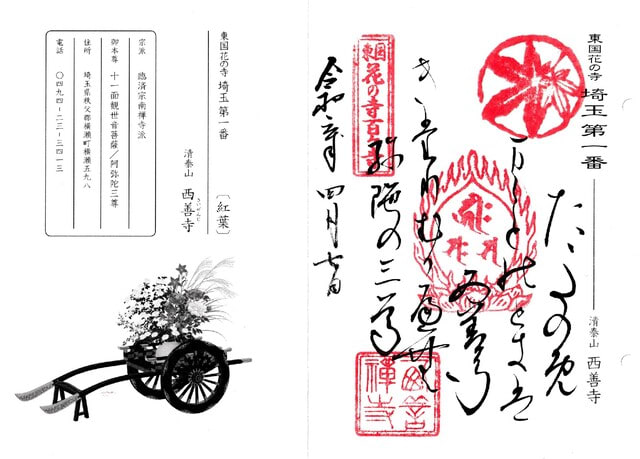

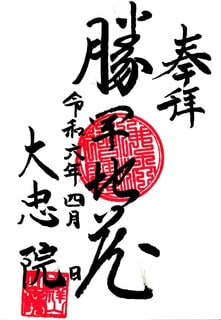

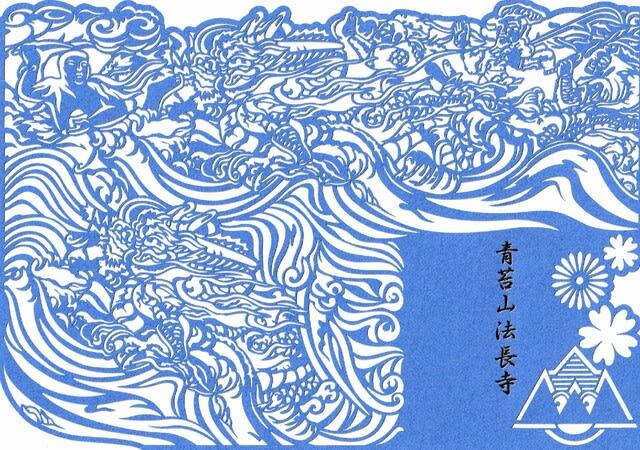

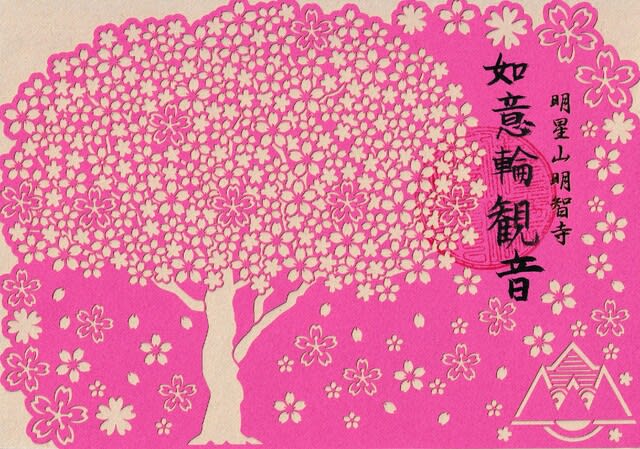

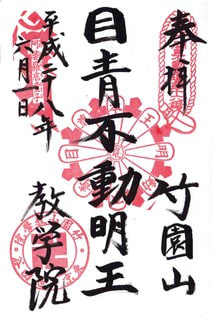

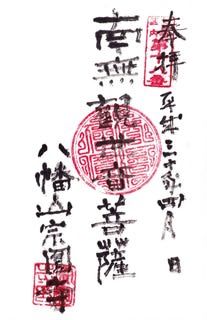

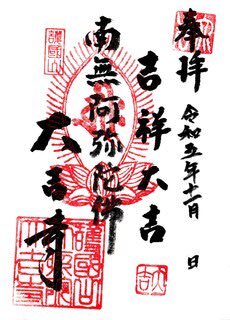

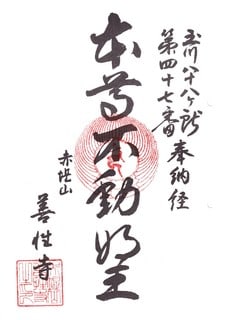

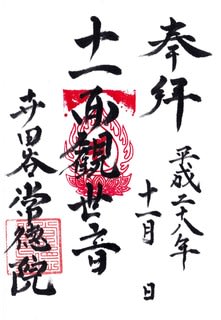

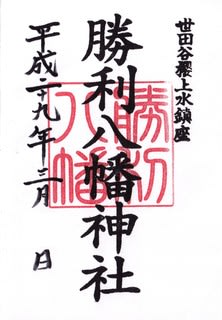

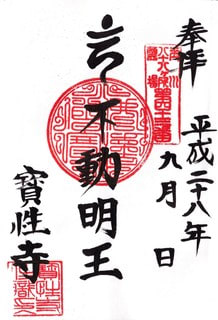

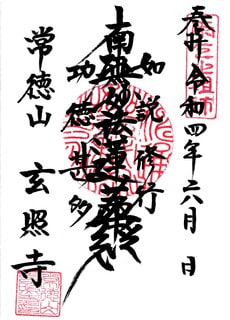

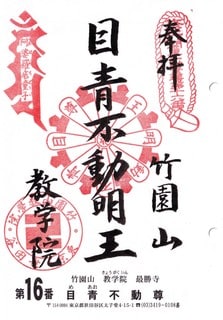

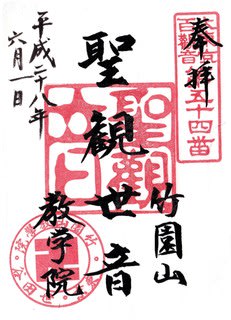

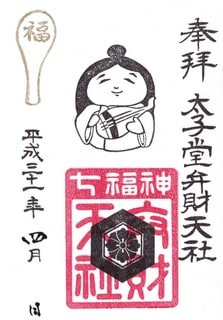

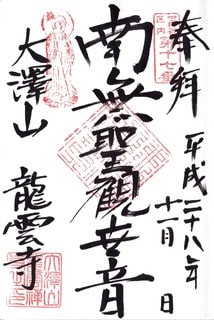

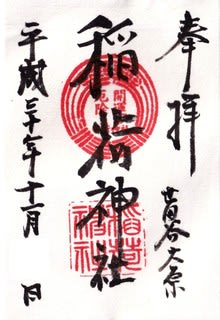

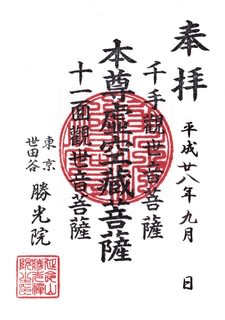

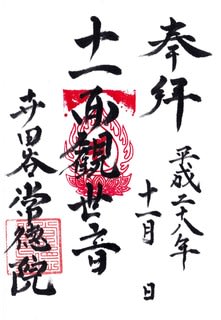

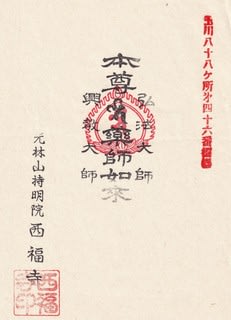

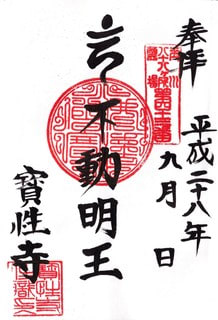

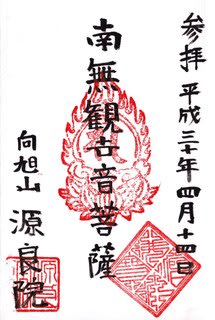

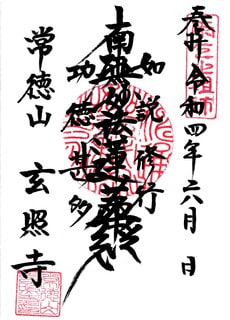

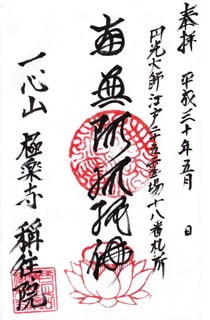

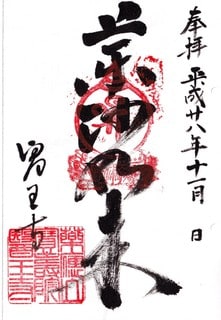

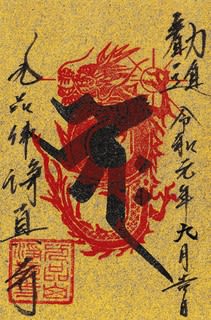

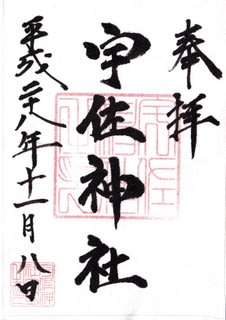

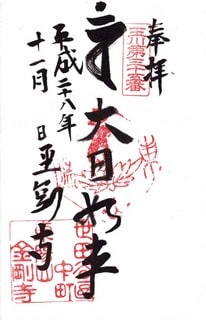

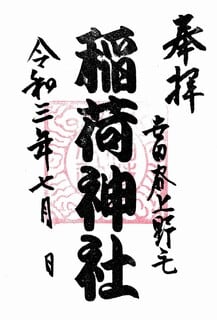

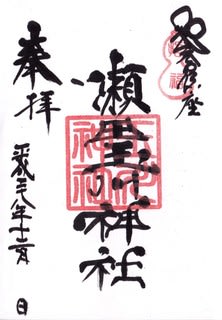

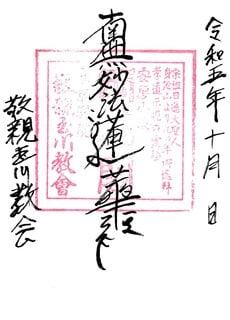

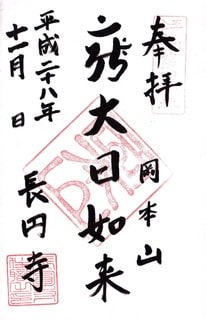

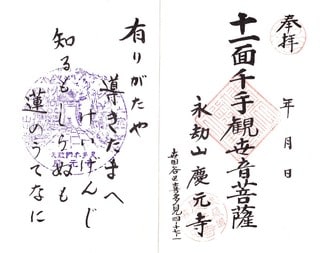

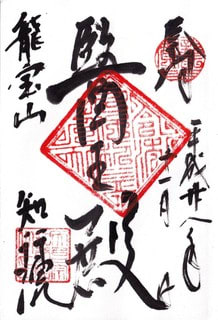

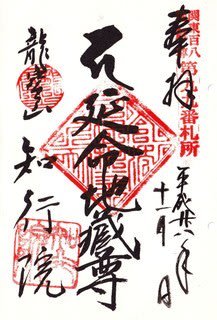

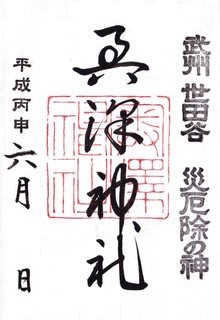

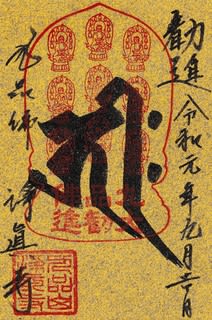

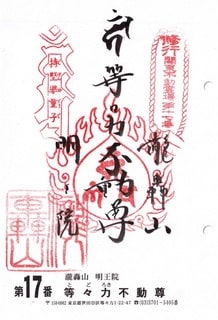

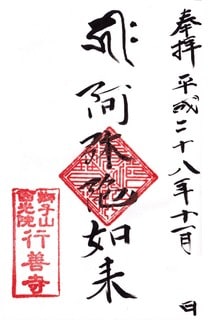

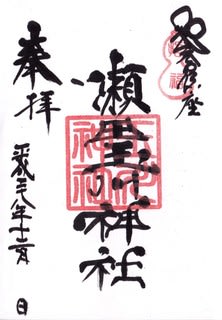

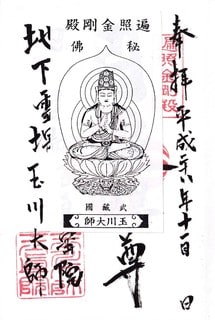

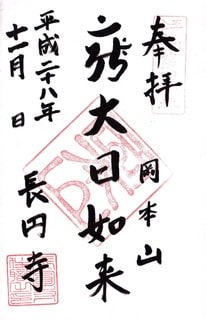

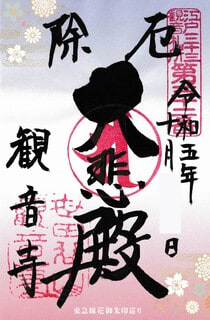

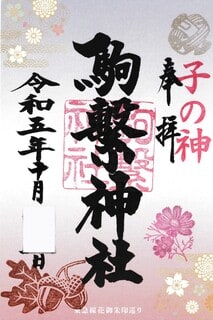

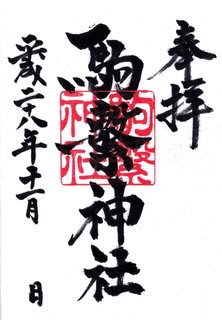

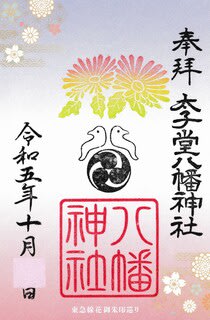

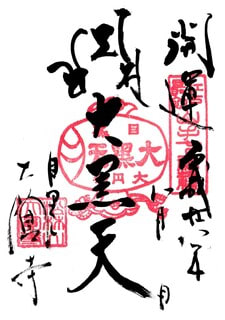

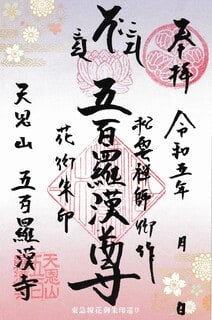

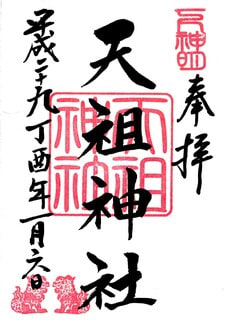

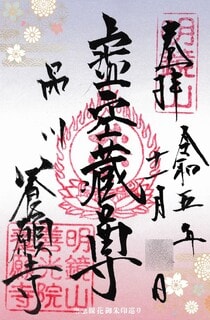

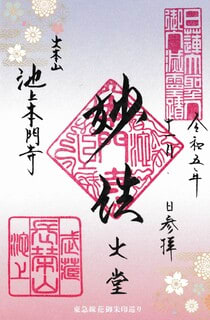

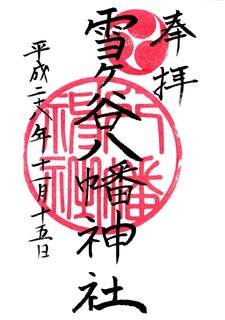

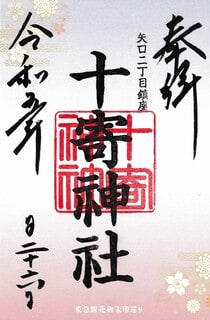

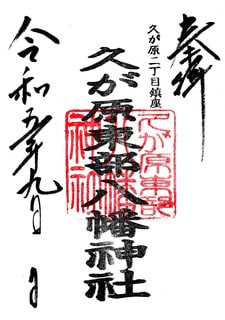

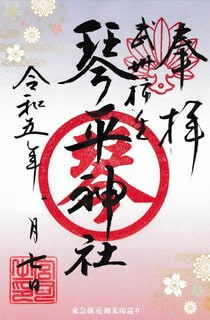

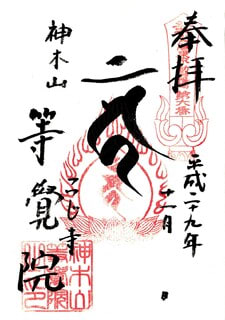

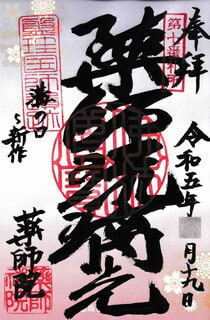

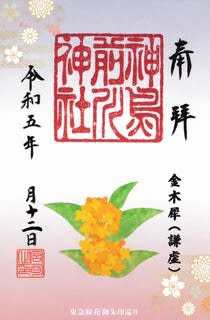

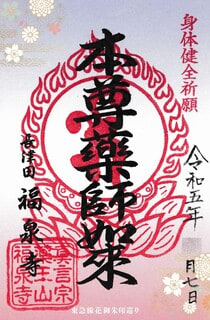

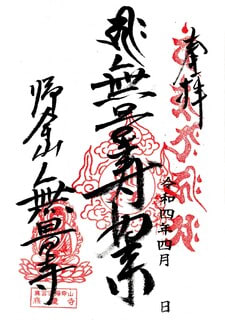

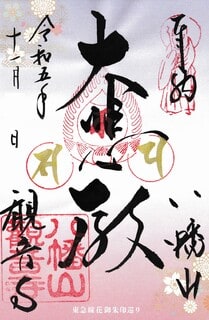

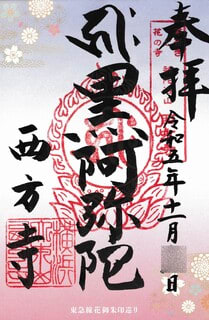

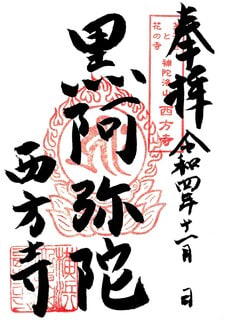

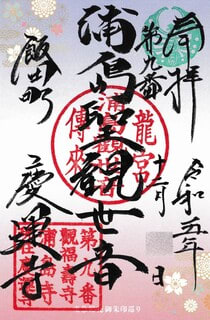

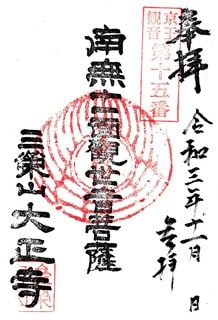

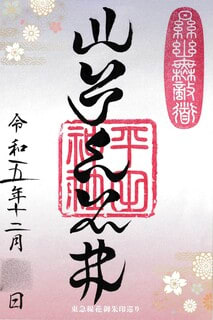

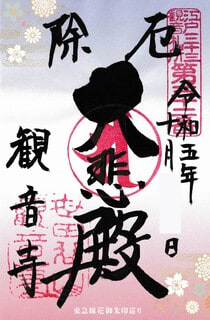

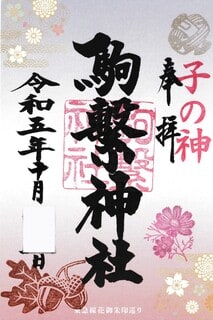

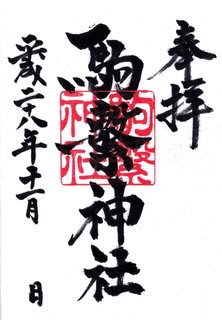

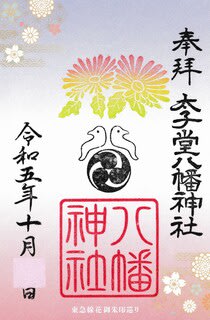

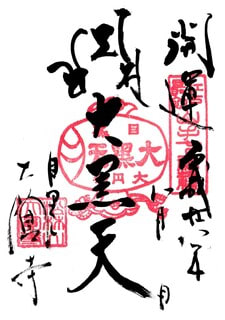

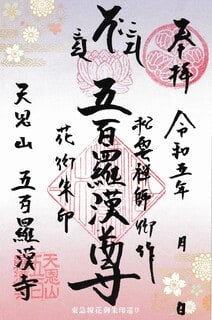

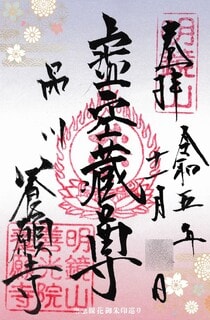

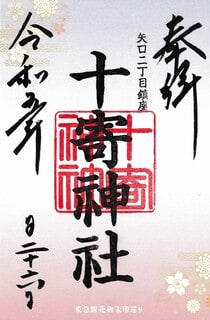

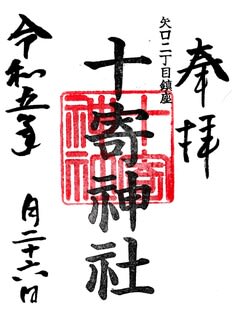

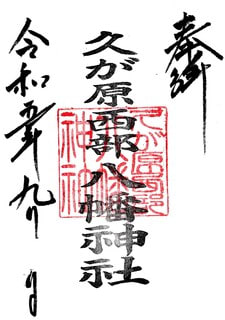

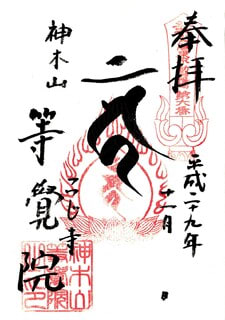

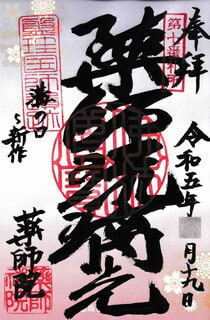

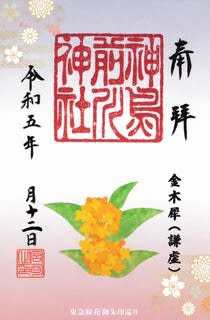

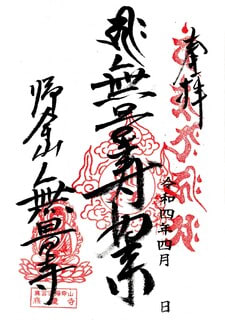

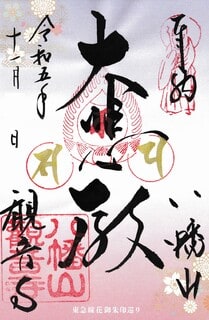

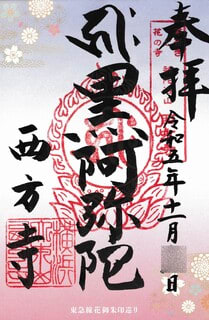

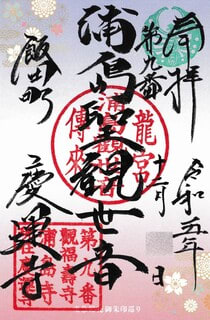

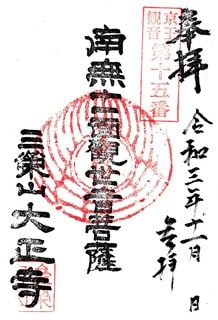

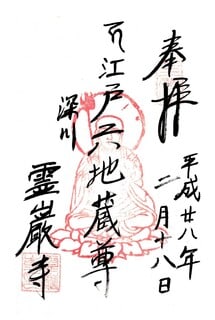

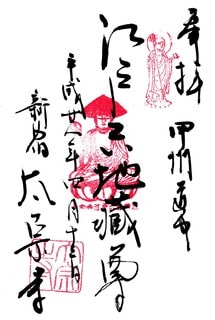

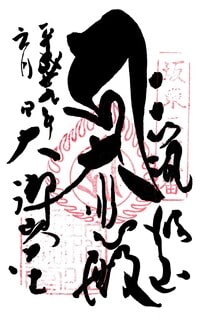

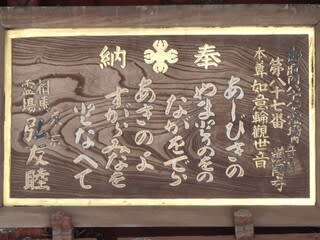

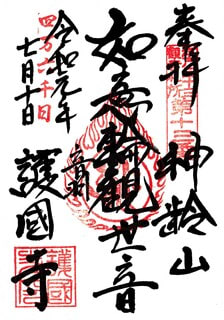

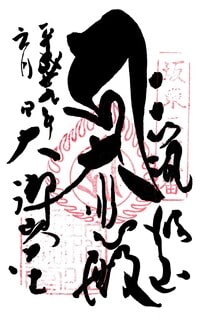

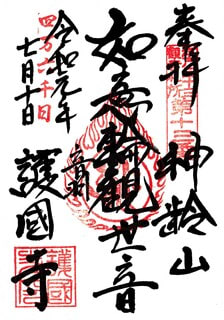

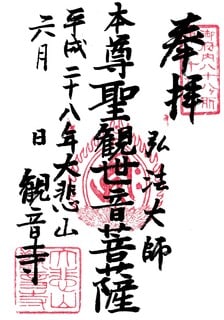

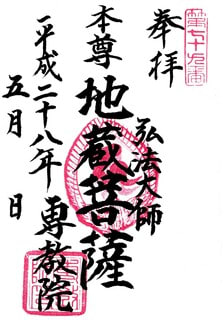

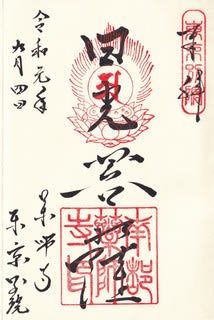

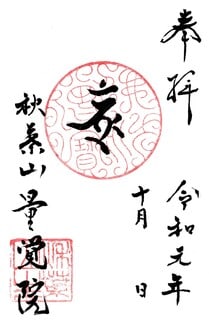

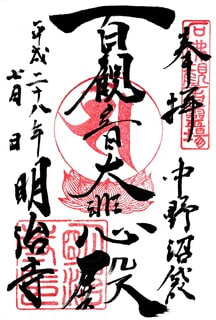

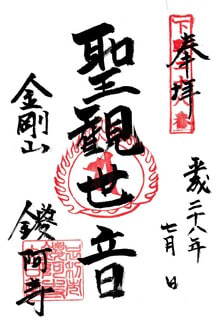

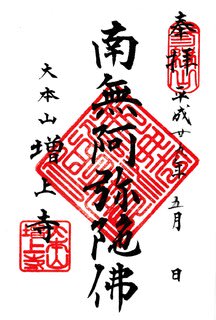

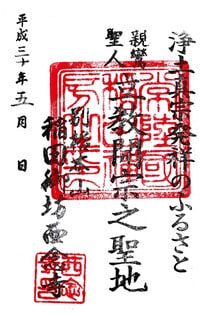

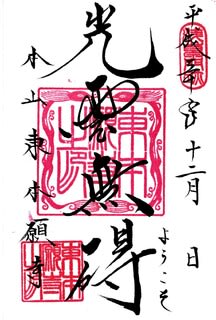

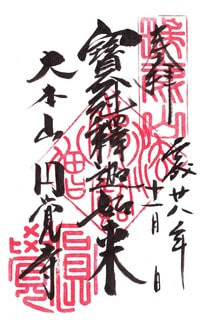

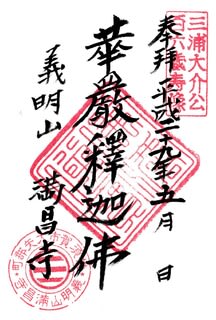

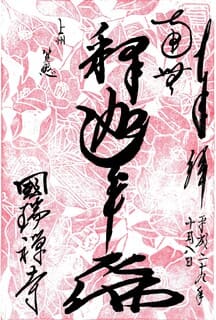

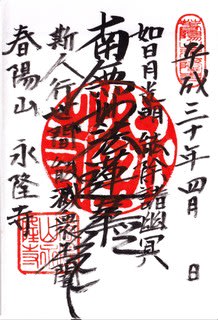

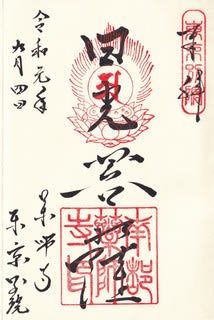

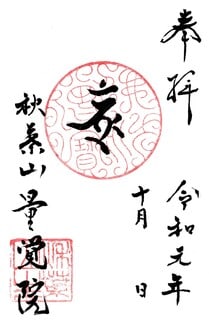

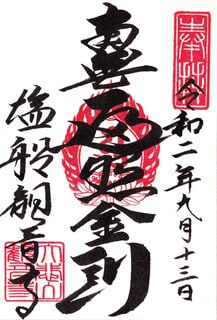

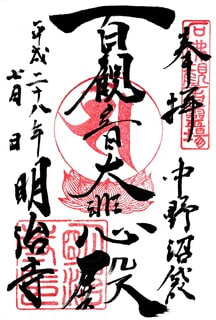

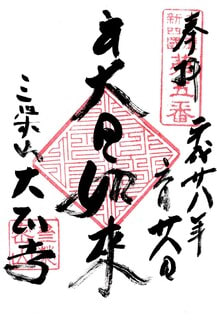

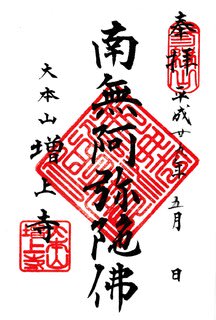

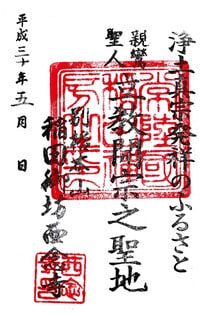

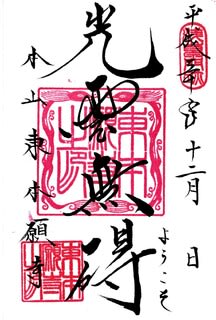

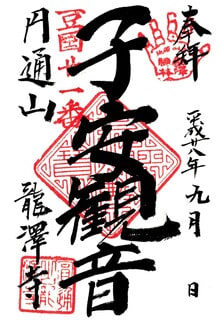

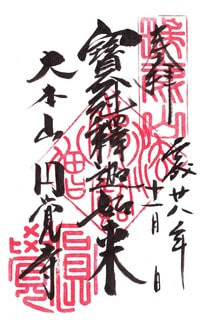

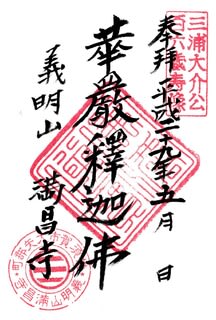

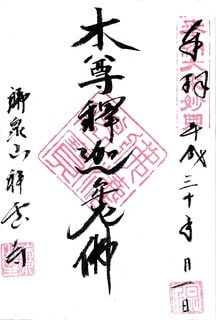

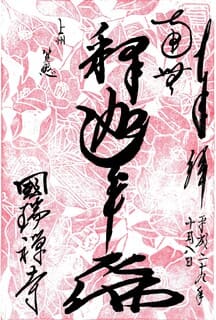

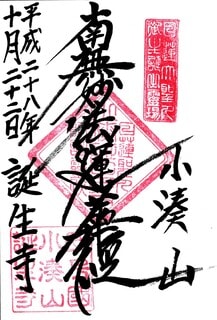

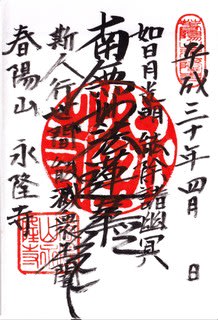

〔 養福寺の御朱印 〕※豊島霊場の御朱印

中央に「如意輪観世音菩薩」のお種子「キリーク」&尊格と「弘法大師」の揮毫と三寶印。

右上に「豊島第七十三番」の札所印。

左に山号・院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-2)

【 BGM 】

■ 夢の大地 - Kalafina

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA

→ ご参考(「ニッポンの霊場」様)

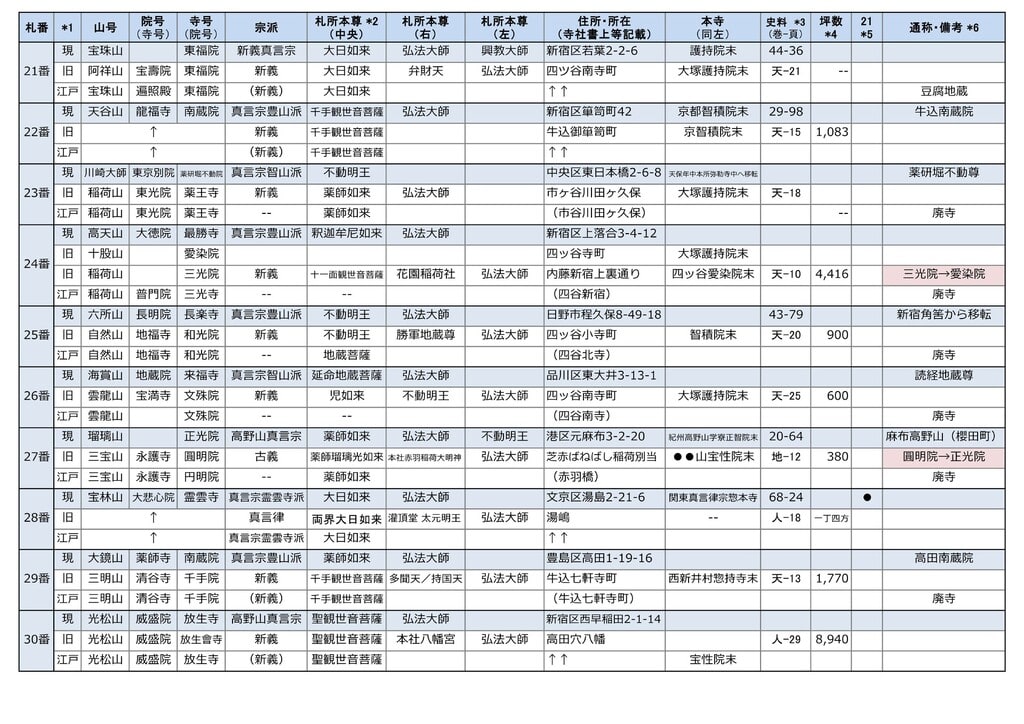

八十八ヶ所はかなりの時間と根気を要し、結願までの道のりはなかなか困難です。

そこで生まれたのが簡易(ミニ)版である二十一ヶ所という説がみられます。

簡易(ミニ)版であれば八十八ヶ所の札所からダイジェスト的に選定すればいい筈ですが、そうはなっていないケースもみられます。

「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」(以下、御府内二十一ヶ所霊場)もそのひとつです。

「御府内二十一ヶ所霊場」は、『東都歳事記』(国書データベース)に霊場名「弘法大師二十一ヶ所参」と、第21番が湯島霊雲寺であることが記載されていますが、札所一覧は記載されていません。

(これは後述する「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)

しかし、「ニッポンの霊場」様に札所リストが掲載されているので、こちらにもとづき巡拝しました。

『東都歳事記』の編纂は天保九年(1838年)ですから、それ以前の開創とみられます。

「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされる古い霊場で、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる御府内霊場より古い可能性があります。

第21番がふたつあるようで、札所数は22となります。

台東区内の札所が多く、御府内八十八ヶ所霊場よりも東(下町)寄りの霊場となっています。

当初は第20番の寛永寺 一乗院のみ天台宗で残りはすべて(広義の)新義真言宗でしたが、明治に一乗院が廃寺となったのちは根岸の時雨岡不動堂(西蔵院の境外仏堂)に承継されたといい、現在はすべて(広義の)新義真言宗寺院となっています。

【弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場】

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

1番 法輪山 法幢院 浄光寺

真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-4-3 /豊・荒

2番 補陀落山 観音院 養福寺

真言宗豊山派 荒川区西日暮里3-3-8 /豊・荒

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-2

3番 蓮葉山 妙智院 観音寺

真言宗豊山派 台東区谷中5-8-28 /御・江

4番 長谷山 元興寺 加納院

新義真言宗 台東区谷中5-8-5 /御・江

5番 天瑞山 観福寺 明王院

真言宗豊山派 台東区谷中5-4-2 /御・江

6番 初音山 東漸寺 観智院

真言宗豊山派 台東区谷中5-2-4 /御・江

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-3

7番 仏到山 無量寿院 西光寺

新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江

8番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江

9番 宝塔山 龍門寺 多寶院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江

10番 本覚山 宝光寺 自性院

新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-4

11番 圓明山 宝福寺 西蔵院

真言宗智山派 台東区根岸3-12-38 /荒

12番 鐡砂山 観音院 世尊寺

真言宗豊山派 台東区根岸3-13-22 /荒

13番 東光山 等印院 龍泉寺

真言宗智山派 台東区竜泉2-17-15 /荒

14番 恵日山 延命寺 地蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-5

15番 瑞光山 如意寺 密厳院

真言宗豊山派 荒川区荒川4-16-3 /豊

16番 五剣山 普門寺 大乗院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒

17番 和光山 興源院 大龍寺

真言宗霊雲寺派 北区田端4-18-4 /御・豊

18番 象頭山 観音寺 本智院

真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒

19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院

真言宗豊山派 荒川区東尾久3-6-25 /豊

■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-6

20番 東叡山 寛永寺 一乗院(廃寺)

天台宗 台東区上野公園

→(20番) 時雨岡(御行の松)不動堂

真言宗智山派 台東区根岸4-9-5

21番-1 宝林山 大悲心院 霊雲寺

真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江

21番-2* 大黒山 宝生院

真言宗智山派 葛飾区柴又5-9-8 /南

※ 21番-2* 宝生院は池之端茅町から移転

〔八十八ヶ所霊場の略記凡例〕

御:御府内八十八ヶ所霊場

江:江戸八十八ヶ所霊場

豊:豊島八十八ヶ所霊場

荒:荒川辺八十八ヶ所霊場

南:南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)

↑をみると、22ヶ所のうち御府内八十八ヶ所霊場との重複札所はわずか9ですが、ほぼすべての札所が複数の八十八ヶ所弘法大師霊場と重複しています。

しかも第12番世尊寺は、荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番を担われています。

ここからしても、御府内二十一ヶ所霊場は、単なる御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版とはいえないと思います。

上記のとおり、「ニッポンの霊場」様によると、この霊場は元禄(1688年)から宝暦(1751年)の間に開創とされ、宝暦五年(1755年)頃の開創とされる「御府内八十八ヶ所霊場」より古い可能性があります。

同じく「ニッポンの霊場」様によると、「荒川辺八十八ヶ所霊場」は天保九年(1838年)年頃かそれ以前、「豊島八十八ヶ所霊場」は明治41年(1908年)の開創ですから、やはりこの霊場の方が古いとみられます。

「江戸八十八ヶ所霊場」を「御府内八十八ヶ所霊場」の前身と仮定すると、むしろ「江戸八十八ヶ所霊場」をベースのひとつとして成立したのかもしれません。

【写真 上(左)】 第3番観音寺の札所板

【写真 下(右)】 第14番地蔵院の御朱印

---------------------------------

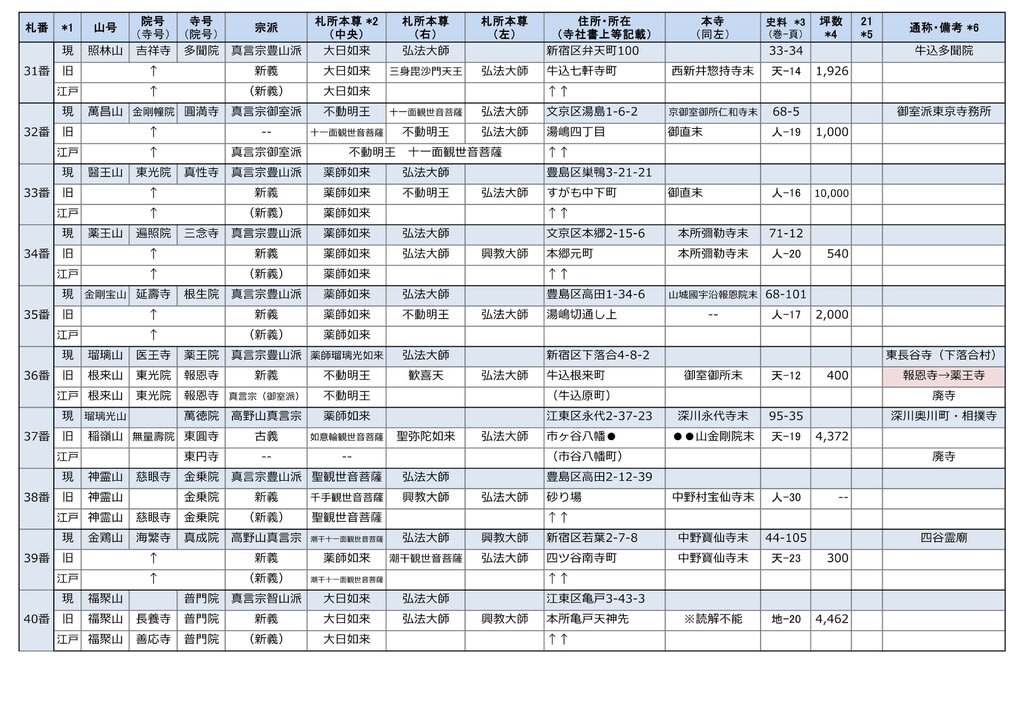

「御府内二十一ヶ所霊場」とは別に「弘法大師二十一ヶ寺」という霊場もあります。

【弘法大師二十一ヶ寺】 (八十八ヶ所霊場の略記凡例は同上)

1番 萬昌山 金剛幢院 圓満寺

真言宗御室派 文京区湯島1-6-2 /御・江

○2番 宝塔山 多寶院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-35 /御・江

○3番 五剣山 普門寺 大乗院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-16 /荒

4番 清光院 台東区下谷(廃寺)

○5番 恵日山 延命寺 地蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草1-15-8 /荒

6番 阿遮山 円満寺 不動院

真言宗智山派 台東区寿2-5-2 /御・江

7番 峯松山 遮那院 仙蔵寺

真言宗智山派 台東区寿2-8-15 /荒

8番 高野山 金剛閣 大徳院

高野山真言宗 墨田区両国2-7-13 /御・江

9番 青林山 最勝寺 龍福院

真言宗智山派 台東区元浅草3-17-2 /御・江

○10番 本覚山 宝光寺 自性院

新義真言宗 台東区谷中6-2-8 /御・江

11番 摩尼山 隆全寺 吉祥院

真言宗智山派 台東区元浅草2-1-14 /御・江

12番 神勝山 成就院

真言宗智山派 台東区元浅草4-8-12 /御・江

13番 広幡山 観蔵院

真言宗智山派 台東区元浅草3-18-5 /御・荒

14番 望月山 般若寺 正福院

真言宗智山派 台東区元浅草4-7-21 /御・江

○15番 仏到山 無量寿院 西光寺

新義真言宗 台東区谷中6-2-20 /江

16番 鶴亭山 隆全寺 威光院

真言宗智山派 台東区寿2-6-8 /御・江

17番 十善山 蓮花寺 密蔵院

真言宗御室派 中野区沼袋2-33-4(移転) /御・江

○18番 象頭山 観音寺 本智院

真言宗智山派 北区滝野川1-58-2 /荒

○19番 瑠璃光山 薬王寺 長久院

真言宗豊山派 台東区谷中6-2-16 /御・江

20番 玉龍山 弘憲寺 延命院

真言宗智山派 台東区元浅草4-5-2 /御・荒

○21番 宝林山 大悲心院 霊雲寺

真言宗霊雲寺派 文京区湯島2-21-6 /御・江

札所の出所は↓『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)です。

「弘法大師二十一ヶ寺御詠歌所附版木」が伝える弘法大師霊場で、この附版木は寛政二年(1790年)の開版ですからこちらもかなり古い来歴をもちます。

「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の重複札所は○を付した8ヶ所ですが、両者の関係についてはよくわかりません。

「弘法大師二十一ヶ寺」は「御府内二十一ヶ所霊場」よりも御府内八十八ヶ所霊場との重複が多く、こちらの方が「御府内八十八ヶ所霊場の簡易(ミニ)版」の性格が強いのでは。

筆者は「弘法大師二十一ヶ寺」も結願していますが、こちらは21札所のうち廃寺となった第4番清光院を除いてすべて御朱印を拝受しています。

---------------------------------

■ 「御府内二十一ヶ所霊場」と「弘法大師二十一ヶ寺」の関係について

『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊、以下「同書」)には下記の記載があります。

**********(引用)

当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)の開設は、御府内札所(御府内八十八ヶ所霊場)設定の宝暦年間(1751-1764年)より本版木開版の寛政二年(1790年)までの三〇数年の間のことと考えたい。

さらに『東都八十八ヶ所』は明治時代の二十一ヶ所を紹介している(巻末一覧表/註:同書『弘法大師御府内二十一所』項には「明治期の案内によったものである」というが、出典は明記されていない)。

これによれば、寛政二年と比べ十五ヶ寺の異動があり、他の六ヶ寺中の五ヶ寺は札所番号が変わっている。明治時代の札所中、第一一番西蔵院には(中略)江戸末期までに大きな改変があったと推定できる。

ところが、(御府内八十八ヶ所霊場)のように札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多いが、寛政二年当時の札所は明治一〇年までは確実に顕在していた。

このことから改変の理由は他にあったと思われ、あるいは、当巡礼(弘法大師二十一ヶ寺)は一時衰え、江戸末期に改めて編成されたとも考えられる。

**********(引用おわり)

上記の「明治時代の二十一ヶ所」は、「御府内二十一ヶ所霊場」と同一です。

「ニッポンの霊場」様によると「御府内二十一ヶ所霊場」の開創は元禄(1688年)から宝暦(1751年)。

これに対して同書による「弘法大師二十一ヶ寺」の開設は宝暦年間(1751-1764年)より寛政二年(1790年)の間で、「御府内二十一ヶ所霊場」の方が古い可能性があります。

さらに、同書でも「札所の改変は寺院の統・廃合に応じた場合が多い」と述べているとおり、神仏分離前の江戸期に全面改編に等しい札所改編があったとはどうしても考えられません。

「弘法大師二十一ヶ寺」の札所の多くが江戸時代に廃されたならばともかく、ほとんどの札所は現存しています。

となると、「弘法大師二十一ヶ寺」が改編されて「御府内二十一ヶ所霊場」(同書では「明治時代の二十一ヶ所」)になったのではなく、もともと江戸期から別個の霊場だったのでは?

なにぶん、弘法大師二十一ヶ寺の版木は発見されたばかり(おそらく平成に入ってからの発見と思われる)で、今後研究が進めば新たな関係がみえてくるのかもしれません。

---------------------------------

その他、近隣の墨田・葛飾両区をメインとする「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」という霊場もあり、下町エリアの二十一ヶ所の札所は錯綜気味です。

なお、「弘法大師 隅田川二十一ヶ所霊場」は「荒川辺八十八ヶ所霊場」あるいは「荒綾八十八ヶ所霊場」の簡易(ミニ)版とみる説もありますが詳細は不明です。

---------------------------------

「御府内二十一ヶ所霊場」の御朱印については、「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所では後者の御朱印の授与となるようです。

「豊島八十八ヶ所霊場」との重複札所でも同様の模様です。

この条件のもとですが、筆者は22ヶ所のうち20ヶ所で御朱印を拝受しています。

「御府内二十一ヶ所霊場」のみの札所の場合は御府内二十一ヶ所霊場での申告としましたが、この霊場を回る人は極めて希らしく、霊場名が通じない場合もありました。

むしろ、「お大師さまのお参り」あるいは「二十一大師のお参り」と申告した方が通りがいいかもしれません。

「御府内八十八ヶ所霊場」との重複札所以外では御朱印授与を想定されていない感じがあり、ご不在のケースもかなりあります。

御朱印目当てというより、荒綾霊場や荒川辺霊場と同様、往年の弘法大師霊場を辿るというスタンスが必要かもしれません。

御府内八十八ヶ所霊場は結願し、ご案内の記事もUP(→ こちら)していますが、御府内二十一ヶ所霊場は先日ようやく結願しましたので、御府内八十八ヶ所霊場の記事と同様のフォーマットでご紹介していきたいと思います。

それでは第1番から順にご紹介していきます。

なお、御朱印の授与については現在休廃止している可能性があります。

■ 第1番 法輪山 法幢院 浄光寺

(じょうこうじ)

荒川区西日暮里3-4-3

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来?

司元別当:諏方神社(荒川区西日暮里)

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第5番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番、豊島六地蔵霊場第3番

第1番札所は日暮里の浄光寺です。

谷中から日暮里につづく「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。

『新編武蔵風土記稿』、『江戸名所図会』、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

創建年代は当山が諏方神社の別当であったため、諏方神社の創建(現地掲示によると元久二年(1205年))と同時期とみられています。

なお、諏方神社は豊嶋左衛門尉経泰の創建と伝わりますが、太田道灌(1432-1486年)とする説もあり、別当の浄光寺についても豊島左衛門尉経泰説と太田道灌説があるようです。

創建時から法輪山法幢院を号したとみられ、御本尊は薬師如来と伝わります。

諏方神社は三代将軍徳川家光公(1604-1651年)に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めたといい、その別当である当山も重要な役割を果たしていたとみられます。

元禄四年(1691年)には空無上人の勧化により「江戸六地蔵」(近郷六地蔵)のひとつが安置されています。

この「江戸六地蔵」は、現在まで伝わる「後の六地蔵」ではなく、下谷池之端影向山心行寺三世の(慈済庵)本誉空無(浄土木食)が元禄四年(1691年)に建立開眼した「はじめの六地蔵」です。

『江戸砂子温故名蹟誌 6巻3』(国立国会図書館DC)の醫王山 真性寺の項には以下の記載があります。

***************

地蔵坊正元法師建立唐銅六地蔵の三番也所謂六軀ハ

一番 品川 真言 品川寺

二番 四谷 浄土 大宗寺

三番 巣鴨 同(真言) 真性寺

四番 山谷 禅 東禅寺

五番 深川 浄土 霊巌寺

六番 深川 真言 永代寺

右六地蔵の●●元坊ハ俗名吉之郎とて八百屋の女お七●●もの●出家と云もの●●出家 ●六軀を造立●といひつ

されは宝永年中沙門正元坊か建立せし金銅丈六の六軀ハ世に後の六地藏といふと也

慈済庵空無上人勧化の助力を以 金銅立像八尺の地藏六軀を造立し江戶六ヶ所に安置す 元禄四年開眼供養を執行す これをはしめの六地藏といふ所謂六所ハ

一番 駒込 浄土 瑞泰寺

二番 千駄木 浄土 專念寺

三番 日暮里 諏訪 浄光寺

四番 池端 心行寺

五番 東叡山 大仏側 慈濟庵

六番 淺艸寺内 正智院

***************

下欄の「はし(じ)めの六地藏」の三番に浄光寺の記載があります。

「はじめの六地蔵」は毎月二十四日ないし十八日の縁日に多くの信者を集めたと伝わりますがいつしか衰退し、いくつかは廃寺となったこともあり、現在江戸六地蔵として知られているのは正元坊建立の「後の六地蔵」です。

「はじめの六地蔵」で現存するのは浄光寺と専念寺だけとみられています。

なお、「江戸六地蔵」については→ (こちらの記事)をご覧ください。

元文二年(1737年)有徳院殿(八代将軍徳川吉宗公)が御遊猟の折りに当山に立ち寄られて以降、将軍鷹狩りの際の御膳所に定められたという格式をもちます。

山内には、三代将軍徳川家光公が腰掛けたという「三代将軍御腰掛石」があります。

高台にあって眺望に優れた「諏訪台」は江戸時代、人気の景勝地で、諏訪台八景(筑波茂陰、黒髪晴雪、前畦落雁、後岳夜鹿、隅田秋月、利根遠帆、暮荘烟雨、神祠老松)が定められて詩歌にうたわれました。

とくに浄光寺の雪景色は有名で「雪見寺」と称されました。

近くの本行寺は「月見寺」、青雲寺は「花見寺」と呼ばれ、江戸の文人墨客を集めたことが記録に残っています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)

(新堀村)諏訪社

村内及谷中ノ惣鎮守トス 一寸許ナル薄黒キ圓石ヲ神躰トス 社領五石ノ御朱印ハ慶安二年(1649年)附ラル 元享年中(1321-1324年)豊嶋左衛門尉経泰信州ノ諏訪ヲ勧請セル由縁起ニ載タリ 例祭七月廿六日社邊東ノ方ヲ諏訪臺ト号シ眺望勝景ノ地ナリ 林信充カ浄光寺八景詩歌ハ則此処ニテノ作ナリ 所謂八景ハ筑波茂陰 黒髪晴雪 前畦落雁 後岳夜鹿 隅田秋月 利根遠帆 暮荘烟雨 神祠老松ナリ 皆望中ノ景色ナリ 末社 山王 稲荷

別当浄光寺

新義真言宗田端村与楽寺末 法輪山法幢院ト号ス 本尊薬師 元文二年四月十四日 有徳院殿御遊猟ノ時始テ当寺ヘ成セ給ヒ 同五年正月廿五日御膳所ニ命セラレシヨリ 今モ此邊放鷹ノ節ハ御膳所トナレリ

御腰掛石 庭前ニアリ 有徳院殿始テ渡御アリシ時憩セ給フ石ナリト云傳フ

人麿社 頓阿作ノ像ヲ安ス 享保年中起立ス

地蔵 銅像ニテ近郷六地蔵ノ一ナリ

■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)

同所(日暮里)北の方、諏訪の台にあり。信州諏訪の祭神におなじ。当社は元享の頃、豊島左衛門佐建立す。其後太田道灌、此地を江戸城の出張の砦とせしみぎり、修営して、郭内の鎮守となせしとぞ。社頭今も杉の木立生茂りて上久(かみさび)たり。当社別当は真言宗にして、法輪山浄光寺と号す。当寺の書院は、高崖に架して、眼下に千歩の田園を見下せり。風色尤も幽雅にして、四時の眺望たらずと云ふ事なし。中に雪のながめ勝れたれば、世に称して雪見寺とも名くとかや。

人麻呂の祠

当院庭中に安ず。頓阿法師の作にして、杉の白木をもって作り。是則ち播州住吉社へ奉納ありし三百体の其一なりといへり。

地蔵堂

同じく門のかたはらにあり。本尊は紫銅(カラカネ)にて、立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて、元禄四年に開眼供養す。六地蔵の一なり。

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

法輪山浄光寺は法幢院とも号し新義真言宗豊山派に属し田端町與楽寺末、本尊は薬師如来である。

当寺の創立は不明であるが、古老の説に太田道灌の建立と云ふ。一説には元享年間(1321-1324年)豊島左衛門尉経泰の創建せし所とも云ふ。

寺は諏訪台の高処を占め、舊幕時代は諏方神社の別当職で、此の境内は展望開豁であって雪見に適していたので俗に之を雪見寺と称した。

元文二年(1737年)将軍吉宗(一説には三大将軍家光とも云ふ)が遊猟に際し当寺に休憩し、又同五年正月膳所に命ぜられしよりその事幕府の末に及んだ。(中略)

江戸六地蔵の内二體が当寺入口左側にある。

古記に、「地蔵堂 本尊は紫銅にて立像八尺の地蔵尊なり。慈済庵空無上人建立ありて元禄四年(1691年)に開眼供養す、六地蔵の一なり。」とある。

尚、地蔵の外不動、観音、厄除大師等も安置されている。古くは人麻呂祠があった。

【現地案内掲示/荒川区教育委員会】

■ 江戸六地蔵と雪見寺(浄光寺)

山門をくぐって左手に、高さ一丈(約三メートル)の銅造地蔵菩薩がある。元禄四年(1691年)、空無上人の勧化により江戸東部六か所に六地蔵として開眼された。もと門のかたわらの地蔵堂に安置されていたもので門前は「地蔵前」ともよばれる。

浄光寺は、真言宗豊山派の寺院。法輪山法幢院と称し、江戸時代までは諏方神社の別当寺であった。元文二年(1737年)、八代将軍吉宗が鷹狩の際にお成りになり、同五年以降御膳所となった。境内に「将軍腰かけの石」がある。

眺望にすぐれた諏訪台上にあり、特に雪景色がすばらしいというので「雪見寺」ともよばれた。

【現地案内掲示/荒川区教育委員会】

■ 諏訪神社

信濃国上諏訪社と同じ建御名方命を祀る。

当社の縁起によると、元久二年(1205年)豊嶋左衛門尉経泰の造営と伝える。

江戸時代、三代将軍徳川家光に社領五石を安堵され、日暮里・谷中の総鎮守として広く信仰を集めた。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩数分。

「西日暮里」駅は武蔵野台地の崖の下にあり、駅出口からすぐの歩道橋を兼ねた急な階段を上ると西日暮里公園です。

西日暮里公園

この公園の案内板には下記のとおりあります。

---------------------------------

道灌山は、上野から飛鳥山へと続く台地上に位置します。(中略)この公園を含む台地上にひろがる寺町あたりは、ひぐらしの里と呼ばれていました。

道灌山の地名の由来として、中世、新堀(日暮里)の土豪、関道閑が屋敷を構えたとか、江戸城を築いた太田道灌が出城を造ったなどの伝承があります。

江戸時代、人々が日の暮れるのも忘れて四季おりおりの景色を楽しんだことから、「新堀」に「日暮里」の文字をあてたといわれています。(中略)

道灌山・ひぐらしの里は、江戸時代の中頃になると、人々の憩いの場として親しまれるようになりました。寺社が競って庭園を造り、さながら台地全体が一大庭園のようでした。

桃さくら 鯛より酒のさかなには みところ多き 日くらしの里

十返舎一九

雪見寺(浄光寺)、月見寺(本行寺)、花見寺(妙隆寺、修性院、青雲寺)、諏訪台の花見、道灌山の虫聴きなど、長谷川雪旦や安藤広重ら著名な絵師の画題となり、今日にその作品が知られています。

---------------------------------

【写真 上(左)】 ■ 『江戸名所図会 第3 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

【写真 下(右)】 道灌山の虫聴き(現地掲示より)

西日暮里公園あたりは「虫聴き」の名所として知られていたようです。

公園を抜けて左手の社叢は諏方神社。

日暮里・谷中の総鎮守として人々の崇敬を集め、浄光寺はその別当でした。

諏方神社では、日暮里・谷中エリアでは貴重な神社の御朱印を授与されています。

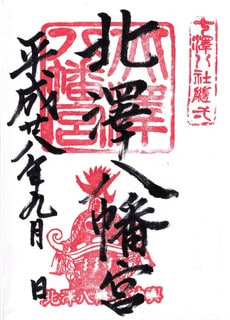

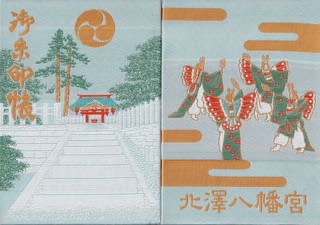

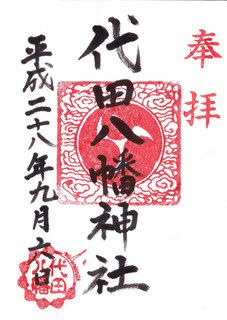

【写真 上(左)】 諏方神社

【写真 下(右)】 諏方神社の御朱印

浄光寺は、諏方神社の鳥居のよこに山門を構えています。

いかにも別当然とした位置関係です。

【写真 上(左)】 諏方神社鳥居と浄光寺山門

【写真 下(右)】 浄光寺山門

【写真 上(左)】 山門の扁額

【写真 下(右)】 六地蔵三番目の石標

山門脇には「六地蔵三番目」の石標が置かれています。

山門は切妻屋根桟瓦葺の高麗門で、見上げに山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 二体の地蔵尊

【写真 下(右)】 西村和泉守作の地蔵尊

山門をくぐって左手には座像と立像の二体の銅造地蔵尊が御座し、いずれも区の指定文化財。

手前の銅造地蔵菩薩座像は江戸の鋳物師として有名な西村和泉守の作で、文化六年(1809年)の造立。

奥の銅造地蔵菩薩立像は元禄四年(1691年)造立の江戸六地蔵三番目の尊像で、下谷心行寺二世空無上人の権化により元禄四年(1691年)に開眼されています。

もとは山門脇に奉じられていましたが、昭和初期に山内に遷されたとのことです。

江戸六地蔵はもとより、西村和泉守作の地蔵尊の台座にも多数の願主の名が刻まれていることから、浄光寺は江戸時代地蔵信仰の寺として知られていたとみられます。

【写真 上(左)】 江戸六地蔵の地蔵尊

【写真 下(右)】 土蔵造りの堂宇

地蔵尊のさらに奥に土蔵造りの堂宇がありますが、扁額がなく堂宇本尊は不明です。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝の扁額

山内左手奥の階段上に本堂。

入母屋造桟瓦葺で手前に向拝を附設しています。

身舎はコンクリ造で、水引虹梁は装飾少なく直線的ですが中備に蟇股を置いています。

向拝見上げには寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 山門と六地蔵

【写真 下(右)】 石佛群

山門右手の壁際には石佛群と六地蔵。

山内のどこかにおそらく「将軍の腰掛石」があると思いますが、超うかつにも撮りわすれました。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

先日(2024年4月)の参拝時には庫裏の扉に「御朱印対応自粛中です。」の張り紙があり、御朱印授与を休止している模様ですが、Web情報には「セルフ捺しの御朱印あり」の情報もあって、よくわかりません。

もし、御朱印授与休止中だとしたら、現時点では豊島八十八ヶ所霊場の御朱印はコンプリートできないことになります。

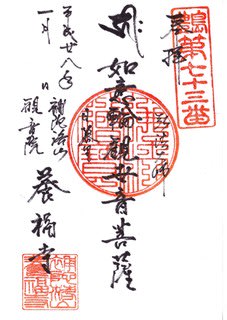

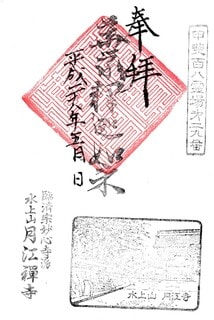

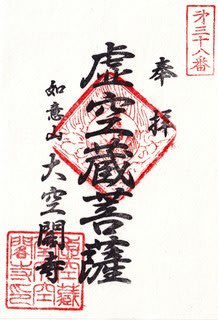

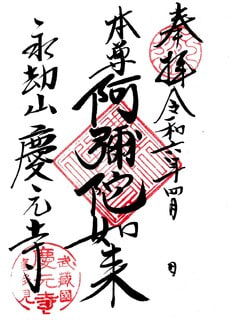

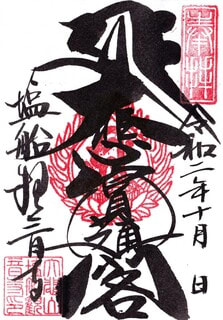

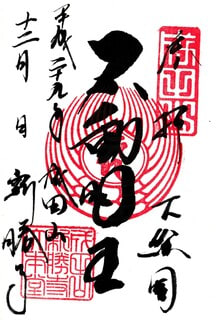

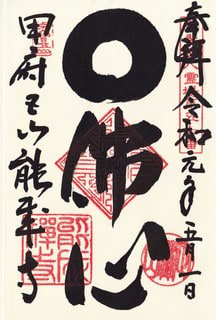

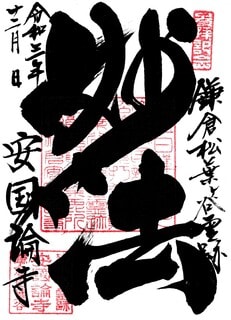

〔 浄光寺の御朱印 〕

中央に「薬師如来」の印判と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印。

左に山号・寺号の印判と寺院印が捺されています。

■ 第2番 補陀落山 観音院 養福寺

(ようふくじ)

荒川区西日暮里3-3-8

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩?

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東京三十三観音霊場第28番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場第9番、豊島六地蔵霊場第6番

第2番札所は日暮里の養福寺です。

こちらも「諏訪台」にある真言宗豊山派の寺院です。

『新編武蔵風土記稿』、 『江戸名所図会』、荒川区資料、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

Wikipediaには元和六年(1620年)、法印乗蓮によって開山とあります。

『江戸名所図会』には開山は木食義高上人とありますが、荒川区資料その他には湯島圓満寺の木食義高上人(享保三年(1718年)没)は中興とあります。

『江戸名所図会』によると、義高上人は初め高野山高臺院の住職でしたが当地に赴き、百番の観音札所を遷す事を企られたといいます。

当地にあった小庵を開いて寺とし、野山より遷し奉る霊像を礼拝しつつ修補して、ついに百體の尊像を安されたといいます。

『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗田端村東覺寺門徒(末)、補院山観王院と号し、御本尊は阿弥陀如来。

仁王門、鐘楼を擁し、天神社、諏訪社が御鎮座とあります。

観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置ともあります。

寺宝として台徳院殿(二代将軍徳川秀忠公)御筆の色紙ありと記されています。

仁王門は宝永年間(1704-1711年)に建立とされ、門中の仁王像は運慶作とも伝わります。

養福寺には、「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れた江戸時代の文人たちの遺蹟が残ります。

「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、自堕落先生こと山崎北華が自ら建立の「自堕落先生の墓」など、文学の香り高い寺院として知られています。

当山は、筆者にて確認できた範囲でじつに9もの霊場札所となっています。

『新編武蔵風土記稿』には「観音堂には春日作の如意輪観世音菩薩、弘法大師御作の十一面観世音菩薩、慈覚大師御作の正観世音菩薩を安置」とあり、おのおのの観音様が札所本尊となられていた可能性があります。

『江戸名所図会』の記事からすると、上野王子駒込辺三十三観音霊場は西國写しなので春日作の如意輪観音、江戸坂東三十三ヶ所観音霊場は板東写しなので弘法大師御作の十一面観音、近世江戸三十三観音霊場ないし東方三十三観音霊場を秩父写しと見立てると慈覚大師御作の正観音がそれぞれ札所本尊であった可能性があります。

『江戸切絵図』では当山とおぼしき場所に「梅ノ天神」の記載があります。

『新編武蔵風土記稿』には山内に「天神社」とあるので、こちらの天神社は梅の名所だったのかもしれません。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻十』(国立国会図書館)

(新堀村)養福寺

新義真言宗田端村東覺寺門徒 補院山観王院ト号ス 中興ハ湯嶋圓満寺住職木食義高ナリ 本尊彌陀 寺寶ニ台徳院殿御筆ノ色紙アリ 伝来詳ナラス左ノ如シ

~ いか●にむかし むすへる契にて こ乃世にかゝる 中乃隔り ~

天神社 諏訪社

観音堂 春日作ノ如意輪観音 弘法大師作ノ十一面観音 慈覚大師作ノ正観音ヲ安置ス

鐘楼 仁王門

■ 『江戸名所図会 巻之五』(国立国会図書館)

観王院と号す。同所(日暮里)北の方にあり。本尊は三尊の彌陀佛、開山は木食義高上人なり。

観音堂

西國板東秩父百番の札所をうつせり。

本尊如意輪観音 佛工春日の作にして、西國札所第一番紀州那智山のうつしなり。

十一面観音 弘法大師の作にして、板東札所第一番鎌倉杉本のうつしなり。

正観音 慈覚大師の作にして、秩父札所第一番四萬部寺のうつしなり。

抑此百観音は、義高上人の建立なり。上人初め高野山の高臺院に住職たりしが、後彼寺を退去し、当地に赴き、百番の札所をうつさん事を企つ。是本土に至りがたき兒女等の結縁の為となり。拠て此地に小庵のありけるを、闢きて寺とし(往古太田道灌勧請ありし下諏訪明神の社地なり)、数千歩の地を寄付せられしとぞ。

本尊おほくは野山より遷し奉る霊像なりといへども、百體に充たざるを嘆き、これを修補し、一軆毎に佛舎利一顆を御首に籠め、竟に百體の尊像全からしむとなん。

二王門の額に補陀山とあるは、油小路隆貞卿の眞蹟なり。

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

補陀落山養福寺は又観音院と称し新義真言宗豊山派に属し田端の與楽寺末である。

本尊は阿弥陀如来、開基並びに其の年代は不明であるが、中興開山は木食義高上人(湯島圓満寺)と云はれ享保三年(1718年)示寂。

今本堂の外に観音堂地蔵堂等がある。

観音堂は如意輪観音(帝都七観音の一)を本尊とし、其の他百軆観音像が安置されて居る。

西國第二十七番播磨國書寫山及び秩父第一番四萬部より移したものである。

又御府内二十一ヶ所第二番 豊島弘法大師 荒川辺八十八ヶ所第七十三の霊場である。

当寺の仁王門は寶永年間の建立で仁王尊二天王像が安置されて居る。二天王像は運慶の作と伝へる。

本堂の如意輪観音は春日作と伝へ、其の他弘法大師作の十一面観音、慈覚大師作の正観音と伝へられるものも安置されて居る。

境内の枝絲桜は古来有名。

【現地案内掲示/荒川区教育委員会】

■ 養福寺と文人たち

養福寺は真言宗豊山派の寺院で、補陀落山観音院と号し、湯島円満寺の木食義高(享保三年(1718年)没)によって中興されたという。江戸時代、多くの文人たちが江戸の名所である「日暮里(ひぐらしのさと)」を訪れ、その足跡を残した。なかでも養福寺は「梅翁花樽碑」「雪の碑」「月の碑」などからなる「談林派歴代の句碑(区指定文化財)」や、江戸時代の四大詩人の一人、柏木如亭を偲んで建てられた「柏木如亭の碑」、畸人で知られた自堕落先生こと山崎北華が自ら建てた「自堕落先生の墓」などさまざまな文人の碑が残る寺として知られている。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』 根岸谷中辺絵図,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・メトロ千代田線「西日暮里」駅で徒歩約5分。

「西日暮里」駅方向から来ると「諏訪台通り」の浄光寺の並びにあります。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 山内入口

【写真 上(左)】 門柱の寺号札

【写真 下(右)】 六地蔵

「諏訪台通り」からやや引きこんで、まずは門柱を構え、その先の朱塗りの仁王門が目を引きます。

切妻屋根桟瓦葺、三間一戸の八脚門で見上げに寺号扁額を掲げ、脇間に二王尊が御座します。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 鐘楼

山内は緑が多く、しっとりと落ち着いた空気感。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂は入母屋造桟瓦葺で、前面すべてに向拝屋根が置かれているので、二重屋根風の意匠となっています。

身舎はコンクリ造ながら向拝正面に桟唐戸を置き、その両側に二つ引き紋を配して風格をたたえる堂前です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 御本尊の御真言

御本尊は如意輪観世音菩薩で、向拝柱には御真言が掲出されていました。

堂前には修行大師像が御座され、御府内弘法大師霊場の趣ゆたかです。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

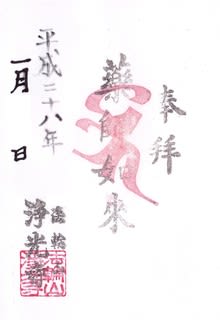

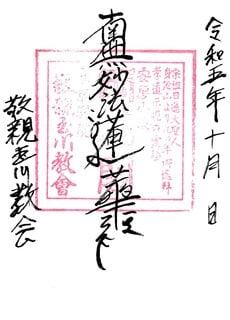

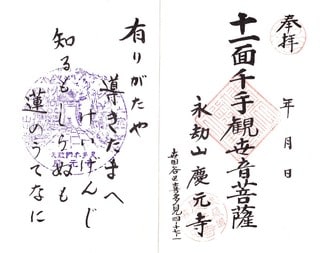

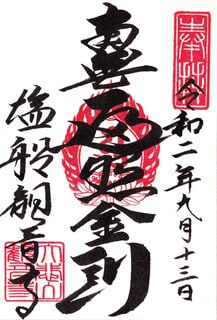

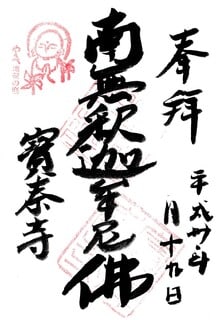

〔 養福寺の御朱印 〕※豊島霊場の御朱印

中央に「如意輪観世音菩薩」のお種子「キリーク」&尊格と「弘法大師」の揮毫と三寶印。

右上に「豊島第七十三番」の札所印。

左に山号・院号・寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-2)

【 BGM 】

■ 夢の大地 - Kalafina

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 谷中の御朱印・御首題

※ この記事は2025年9月に「はてなブログ」に移行します。

はてなブログURLのブックマークをお願いします。

久しぶりに追加しました。

なお、これまで非掲載としていた寺院の御朱印もWeb上でみつかるようになったので、こちらも併せてUPします。

---------------------------

2021/02/23 UP

※ さらに御朱印や写真を追加しました。

---------------------------

2020/03/07 UP

※ エリアや寺社の写真を追加してみました。

谷中で拝受できる御朱印については、「東京都台東区の札所と御朱印」でご紹介していますが、今回は谷中の最新情報を交えて整理してみます。

谷中は日蓮宗・法華宗の御首題を抜きにして語ることはできません。

このところ、本妙院様や長運寺様がカラフルな絵御首題(絵御朱印)を出され拝受層が広がっていること、また、Web上でも授与情報が増えてきているので、今回日蓮宗・法華宗寺院(御首題)情報も加えて再UPします。

なお、拝受したところと、不授与の確認がとれたところは記載していますが、現時点で不明な日蓮宗・法華宗寺院については記載しておりません。

谷中はメディアのとりあげも多く、ガイド類もたくさん出ているので御朱印のメッカと思われがちですが(実際、授与される寺院はかなり多い)、じつは敷居の高い寺院もかなりあります。

もちろん、丁寧なご対応をいただけるお寺さんもたくさんあり、お寺ごとの対応の差が大きい印象があります。

神社がすくないことも拝受難易度を高めている一因です。

このあたりは、御朱印拝受が容易な上野公園エリアとは様相が異なり、御朱印初心者は上野公園エリアから入った方がベターかと思われます。

(なお、いわゆる「塩対応」はお寺さんのお考えやそういうお考えをもたれた背景をお伺いするまたとない機会(実際、委細にお話を伺えた場合、勉強になることが多い)なのですが、不慣れな局面でいきなりこれをくらうと正直キツイです(笑))

以前、御府内霊場を結願したときも「谷中のお寺は予想以上に手ごわい」という印象がありましたが、その傾向はますます強まっているような感じがします。

納経所前に「御朱印は、御府内霊場専用の御朱印帳にしか授与しない。」旨の明示をされている寺院もあります。

(たしかに、谷中界隈でとんでもない態度で御朱印を乞う観光客を見たことは一度や二度ではないですし、お寺さんのこのような対応はわからなくもないです。

ただし、(専用納経帳でなく)汎用御朱印帳で札番を振り、弘法大師霊場(八十八ヶ所)をコンプリートするのはまず不可能です。

となると、新規巡拝者の間口も狭まってしまう感じも(個人的には)します。発願寺の高野山東京別院をはじめ、すばらしい対応をしていただける札所も多いだけに、こういう流れはいささか残念な気もします。)

一方、マイナー系札所や非札所では、御朱印授与に積極的なお寺さんが増えている感じもします。

上記の本妙院様や長運寺様、数年前は非授与だった西光寺様が御朱印授与をはじめられたなどがその具体例です。

また、御朱印をお断りされたお寺さんでも「いまのところはお出ししていない。」という、含みのある表現をされたところが数箇寺ありました。

今回は、不授与の寺院(私自身が直接ご住職ないし大黒さんに確認したもの(2017~2019年)、日蓮宗寺院も含む)もご紹介します。

動線的に連続している荒川区西日暮里三丁目の御朱印も併せてご紹介します。

【エリア概要】

言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。

このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。

ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。

言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。

ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。

東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。

谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【拝受データ】 (おおむね谷中一丁目から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

なお、末尾○欄は御朱印をいただいていない霊場で、古いものが多いです。

■楞伽山 天眼寺

台東区谷中1-2-14

臨済宗妙心寺派

〔御朱印不授与〕

■栄源山 本寿寺

台東区谷中1-4-9

日蓮宗

〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕

■祝融山 瑞松院

台東区谷中1-4-10

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

〔御朱印不授与〕

■妙経山 成就院 信行寺

台東区谷中1-5-7

日蓮宗

〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕

■長久山 妙泉寺

台東区谷中1-5-34

法華宗本門流

・御首題 書置(筆書)

■顕寿山 佛心寺

台東区谷中1-5-35

日蓮宗

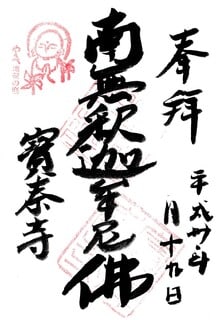

【写真 上(左)】 佛心寺山門

【写真 下(右)】 佛心寺本堂

・御首題 直書(筆書)

・御朱印 書置(筆書)

・毘沙門天の御朱印 直書(筆書)

※ご対応はたいへん親切です。御首題は書置ご用意の可能性があります。

■大法山 一乗寺

台東区谷中1-6-1

日蓮宗

【写真 上(左)】 一乗寺山門

【写真 下(右)】 一乗寺本堂

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)

※御朱印・御首題についてのご対応は→こちら。時間限定ですが、快く授与いただけます。

カラー御朱印・御首題は郵送対応可。墨朱御朱印・御首題は参拝者のみに授与のようです。

■倍増山 宝城院 金嶺寺

台東区谷中1-6-27

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

○上野王子駒込辺三十三観音霊場第31番

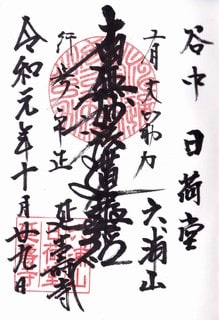

■大乗山 長運寺

台東区谷中1-7-4

日蓮宗

【写真 上(左)】 長運寺山門

【写真 下(右)】 長運寺本堂

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・絵御首題 直書(筆書)

※絵御首題・絵御朱印で有名。授与時間は→こちら(インスタ)でUPされます。。

■望湖山 玉林寺

台東区谷中1-7-15

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場第25番

■六浦山 延壽寺 (日荷堂)

台東区谷中1-7-36

日蓮宗

【写真 上(左)】 延壽寺本堂

【写真 下(右)】 延壽寺日荷堂

【写真 上(左)】 ・御首題 書置(筆書)

【写真 下(右)】 ・御首題 直書(筆書)

■正栄山 妙行寺

台東区谷中1-7-37

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■石岡山 妙福寺

台東区谷中1-7-41

日蓮宗

〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕

■龍興山 臨江寺

台東区谷中1-4-13

臨済宗大徳寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無本師釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○秩父写山の手三十四観音霊場第3番

■谷中冨士

台東区谷中1-6-14

参拝記念スタンプあり

■光雲山 元導寺 法蔵院

台東区谷中1-6-26

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

■高光山 大圓寺

台東区谷中3-1-2

日蓮宗

【写真 上(左)】 大圓寺山門

【写真 下(右)】 大圓寺境内

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)

■妙祐山 宗林寺 (江戸十大祖師/舟守祖師)

台東区谷中3-10-22

日蓮宗

・御首題 書置(筆書)

■円妙山 本授寺

台東区谷中3-11-6

顕本法華宗

〔御首題不授与〕

■慈雲山 久成院

台東区谷中4-1-5

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

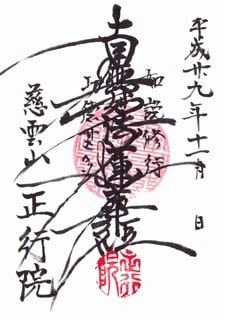

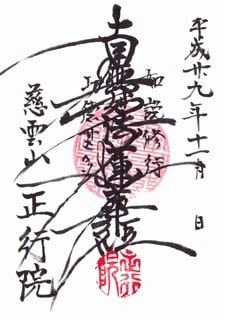

■正行院

台東区谷中4-1-6

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■慈雲山 浄延院

台東区谷中4-1-8

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

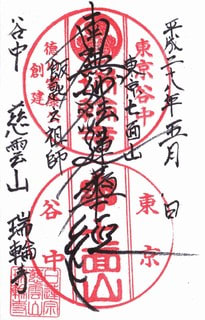

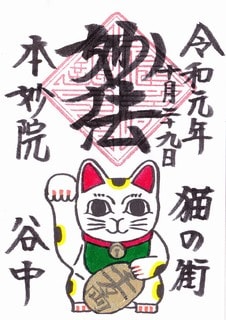

■慈雲山 瑞輪寺 (江戸十大祖師/安産飯匙の祖師)

台東区谷中4-2-5

日蓮宗

【写真 上(左)】 瑞輪寺参道

【写真 下(右)】 瑞輪寺山門

【写真 上(左)】 瑞輪寺本堂

【写真 下(右)】 東京七面山

・御首題 直書(筆書)

・御朱印(妙法) 直書(筆書)

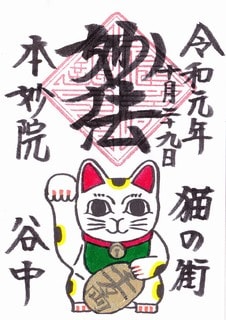

■本妙院

台東区谷中4-2-11

日蓮宗

【写真 上(左)】 本妙院山門

【写真 下(右)】 本妙院本堂

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法) 書置(筆書)

※絵御首題・絵御朱印で有名。

■法栄山 本通寺

台東区谷中4-2-33

法華宗陣門流

・御首題 直書(筆書)

■栄照山 龍谷寺

台東区谷中4-2-35

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■寂静山 蓮華寺

台東区谷中4-3-1

日蓮宗

・御首題 書置(筆書)

■日長山 領玄寺

台東区谷中4-3-5

日蓮宗

〔御首題不授与〕

■円住山 妙円寺

台東区谷中4-4-29

日蓮宗

〔御首題不授与・・・「御朱印不授与」の貼紙あり、御首題も不授与とのこと〕

■海雲山 天龍院

台東区谷中4-4-33

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

〔御朱印不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕

■興福山 永久寺

台東区谷中4-2-37

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場第31番、秩父写山の手三十四観音霊場第6番

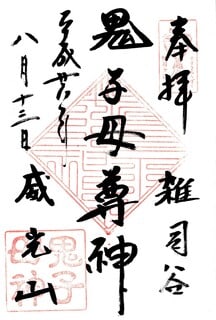

■象頭山 頣神院

台東区谷中4-3-27

臨済宗妙心寺派 御本尊:不詳

・朱印尊格:大日如来 札番:なし 直書(筆書)

■初音山 東漸寺 観智院

台東区谷中5-2-4

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

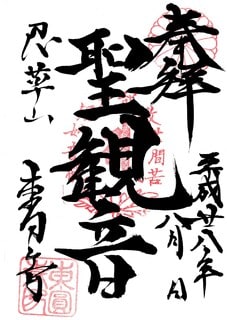

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第63番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第6番、江戸八十八ヶ所霊場第64番

※「谷中の火除不動尊」の御朱印は不授与。幼稚園があるので開園時参拝のタイミング留意要。

■大道山 興禅寺

台東区谷中5-2-11

臨済宗興聖寺派

〔御朱印不授与〕

○弁財天百社参り第58番

■運立山 養傅寺

台東区谷中5-2-16

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■大道山 長安寺

台東区谷中5-2-22

臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:大悲殿 上野王子駒込辺三十三観音霊場第22番印判 直書(筆書)

○谷中七福神(寿老人)、東方三十三観音霊場第14番

■感応山 常在寺

台東区谷中5-2-25

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■長清山 養泉寺

台東区谷中5-2-28

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■常観山 安立寺

台東区谷中5-3-17

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■天瑞山 観福寺 明王院

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所57番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番、江戸八十八ヶ所霊場第57番

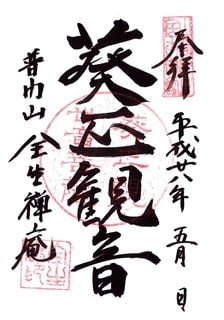

■普門山 全生庵

台東区谷中5-4-7

臨済宗国泰寺派 御本尊:葵正観世音菩薩

・朱印尊格:葵正観音 札番:なし 直書(筆書)

○大東京百観音霊場第25番

■松栄山 福相寺

台東区谷中5-4-9

日蓮宗

・御首題 書置(筆書)

■延寿山 長久寺

台東区谷中5-4-11

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

※多忙時不可。

■長興山 立善寺

台東区谷中5-4-19

日蓮宗

・御首題 (筆書)

■長谷山 元興寺 加納院

台東区谷中5-8-5

新義真言宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第64番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第4番、江戸八十八ヶ所霊場第63番

■妙見山 本立寺

台東区谷中5-8-7

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

※ご丁寧なご対応、頭が下がります。

■百丈山 霊梅院

台東区谷中5-8-19

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

〔御朱印不授与〕

■福聚山 海蔵院

台東区谷中5-8-25

臨済宗妙心寺派

〔御朱印不授与〕

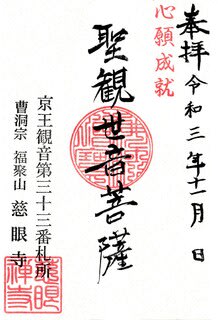

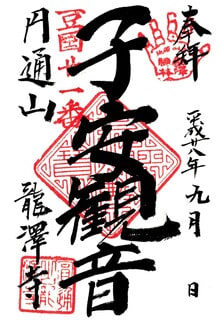

■蓮葉山 妙智院 観音寺

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

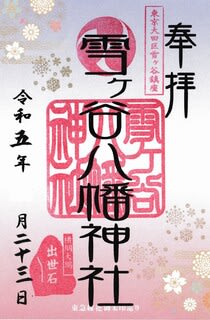

【写真 上(左)】 観音寺本堂

【写真 下(右)】 観音寺の築地塀

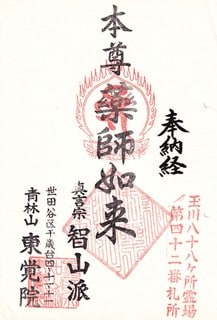

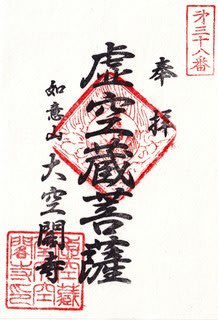

・朱印尊格:大日如来(御本尊) 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所42番印判 直書(筆書)

・お種子(ア)の御朱印

・スワロフスキー付御朱印

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番、江戸八十八ヶ所霊場第42番

※参拝客以外は山内立入禁止の掲示あり。

■長光山 龍泉寺

台東区谷中5-9-26

日蓮宗

〔山内立入制限看板あり/御朱印不授与?〕

■日照山 長明寺

台東区谷中5-10-15

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■円妙山 大行寺

台東区谷中6-1-13

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■長昌山 大雄寺

台東区谷中6-1-26

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■光照山 感應寺

台東区谷中6-2-4

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■本覚山 宝光寺 自性院

台東区谷中6-2-8

新義真言宗 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第53番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第10番、江戸八十八ヶ所霊場第53番

■薬王寺 長久院

台東区谷中6-2-16

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第55番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、江戸八十八ヶ所霊場第55番

※閻魔大王(江戸・東京四十四閻魔第12番)の御朱印は不授与

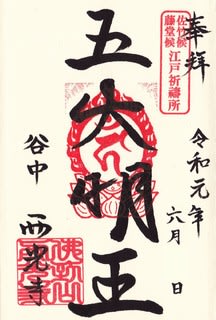

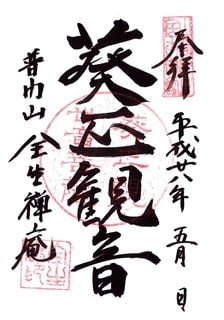

■仏到山 無量寿院 西光寺

台東区谷中6-2-20

新義真言宗

【写真 上(左)】 西光寺山門

【写真 下(右)】 西光寺本堂

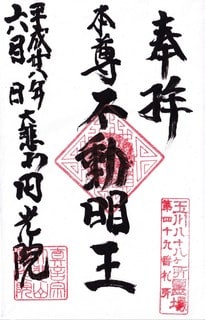

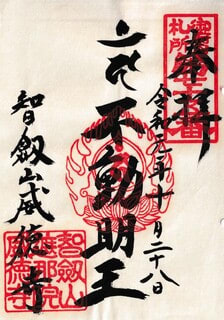

・朱印尊格:五大明王 主印判:種子 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:五大明王 主印判:不動明王御影印 札番:なし 直書(筆書)

こちらをメインに授与されているようです。

※以前は不授与でしたが御朱印授与を開始され対応も親切です。カラー御朱印マニアを中心に人気を集めている模様。

○上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、江戸八十八ヶ所霊場第70番

■金輪山 最勝寺 總持院

台東区谷中6-2-33

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:谷中不動尊 札番:なし 直書(筆書)

※こちらのお寺様につきましては、Web上での拝受情報がほとんどみつからず、現在でも授与されているかは不明です。

なお、御本尊の御朱印は授与されておりません。

■宝塔山 龍門寺 多宝院

台東区谷中6-2-35

真言宗豊山派 御本尊:多宝如来

・朱印尊格:本尊 多宝如来・弘法大師 御府内八十八箇所第49番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第9番、江戸八十八ヶ所霊場第49番

※「谷中吉祥天」の御朱印は不授与

■清林山 和光院 大泉寺

台東区谷中6-2-13

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿彌陀如来 札番:なし 直書(筆書)

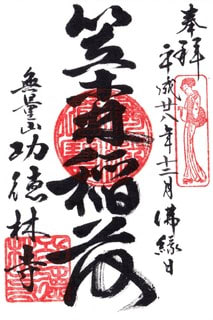

■無量山 功徳林寺

台東区谷中7-6-9

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

【写真 上(左)】 功徳林寺本堂

【写真 下(右)】 笠森稲荷堂

・朱印尊格:無量壽 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:笠森稲荷 札番:なし 書置(筆書)

■安立院

台東区谷中7-10-4

曹洞宗系単立

〔御朱印不授与〕

■護国山 尊重院 天王寺

台東区谷中7-14-8

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

【写真 上(左)】 天王寺山門

【写真 下(右)】 天王寺本堂

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 札番:なし 直書(筆書)(谷中七福神)

・朱印尊格:閻魔大王 札番:なし 直書(筆書)(ご縁日のみ?/江戸・東京四十四閻魔参り第11番)

○谷中七福神(毘沙門天)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番

※上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番の御朱印は不授与

■隨龍山 境智院 了俒寺

台東区谷中7-17-2

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

〔御朱印不授与〕

【荒川区西日暮里三丁目】

■長久山 本行寺

荒川区西日暮里3-1-3

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■大黒山 経王寺

荒川区西日暮里3-2-6

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

〔大黒天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕

■法要山 啓運寺

荒川区西日暮里3-2-14

法華宗本門流

・御首題 直書(筆書)

〔毘沙門天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与〕

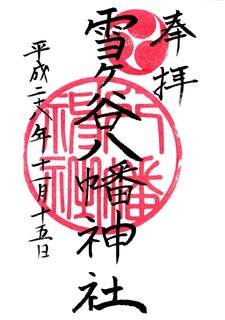

■補陀落山 観音院 養福寺

荒川区西日暮里3-3-8

真言宗豊山派

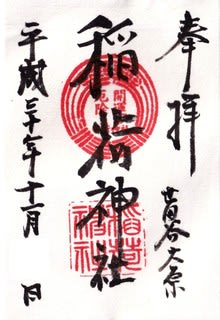

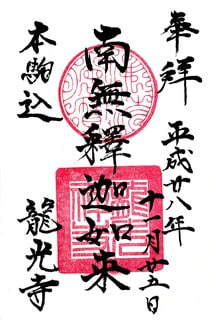

・朱印尊格:如意輪観世音菩薩・弘法大師 豊島八十八ヶ所霊場第73番印判 直書(筆書)

○東京三十三観音霊場第28番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第2番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番

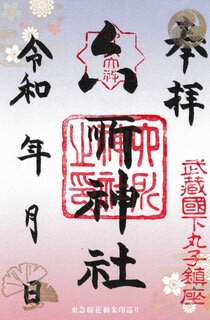

■法輪山 法幢院 浄光寺

荒川区西日暮里3-4-3

真言宗豊山派 御本尊:薬師如来

・朱印尊格:薬師如来 札番:なし 印判(豊島八十八ヶ所霊場第5番)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第1番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番

(神社御朱印)

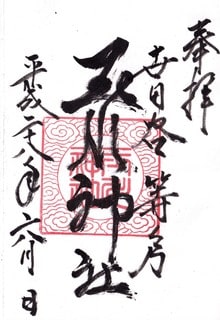

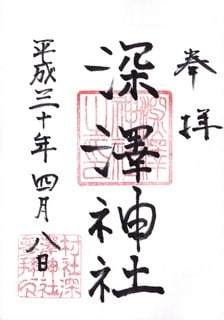

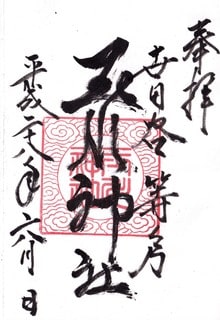

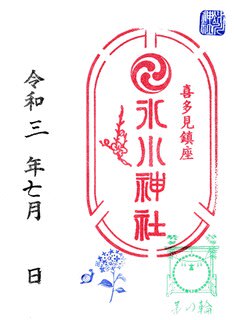

■諏方神社

荒川区西日暮里3-4-8

・諏方神社 直書(筆書)

■浄居山 青雲寺

荒川区西日暮里3-6-4

臨済宗妙心寺派

・朱印尊格:恵比寿神(谷中七福神) 書置(筆書)

※御本尊の御朱印は不授与

○荒川下町七福神(恵比寿神)

■運啓山 修性院

荒川区西日暮里3-7-12

日蓮宗

【写真 上(左)】 修性院山門

【写真 下(右)】 修性院本堂

・御首題 直書(筆書)

・朱印尊格:布袋尊(谷中七福神) 札番:なし 直書(筆書)

○荒川下町七福神(布袋尊)

■瑞応山 南泉寺

荒川区西日暮里3-8-3

臨済宗妙心寺派

〔御朱印不授与〕

○東方三十三観音霊場第11番

■日照山 法光寺

荒川区西日暮里3-8-6

法華宗陣門流

・御首題 直書(筆書)

■宝珠山 延命院

荒川区西日暮里3-10-1

日蓮宗

【写真 上(左)】 延命院境内

【写真 下(右)】 延命院の授与案内

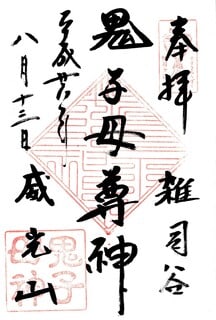

【写真 上(左)】 ・御朱印(妙法)

【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法)

【 BGM 】

■ 空気力学少女と少年の詩 -piano vocal ver.-

■ 消えてしまえたならいいのに、なんて - めありー(歌ってみた)

■ 夢の大地 - Kalafina

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA

→ 歌詞

「日本よりも海外で評価が高い説」あり。どーゆーこと??

はてなブログURLのブックマークをお願いします。

久しぶりに追加しました。

なお、これまで非掲載としていた寺院の御朱印もWeb上でみつかるようになったので、こちらも併せてUPします。

---------------------------

2021/02/23 UP

※ さらに御朱印や写真を追加しました。

---------------------------

2020/03/07 UP

※ エリアや寺社の写真を追加してみました。

谷中で拝受できる御朱印については、「東京都台東区の札所と御朱印」でご紹介していますが、今回は谷中の最新情報を交えて整理してみます。

谷中は日蓮宗・法華宗の御首題を抜きにして語ることはできません。

このところ、本妙院様や長運寺様がカラフルな絵御首題(絵御朱印)を出され拝受層が広がっていること、また、Web上でも授与情報が増えてきているので、今回日蓮宗・法華宗寺院(御首題)情報も加えて再UPします。

なお、拝受したところと、不授与の確認がとれたところは記載していますが、現時点で不明な日蓮宗・法華宗寺院については記載しておりません。

谷中はメディアのとりあげも多く、ガイド類もたくさん出ているので御朱印のメッカと思われがちですが(実際、授与される寺院はかなり多い)、じつは敷居の高い寺院もかなりあります。

もちろん、丁寧なご対応をいただけるお寺さんもたくさんあり、お寺ごとの対応の差が大きい印象があります。

神社がすくないことも拝受難易度を高めている一因です。

このあたりは、御朱印拝受が容易な上野公園エリアとは様相が異なり、御朱印初心者は上野公園エリアから入った方がベターかと思われます。

(なお、いわゆる「塩対応」はお寺さんのお考えやそういうお考えをもたれた背景をお伺いするまたとない機会(実際、委細にお話を伺えた場合、勉強になることが多い)なのですが、不慣れな局面でいきなりこれをくらうと正直キツイです(笑))

以前、御府内霊場を結願したときも「谷中のお寺は予想以上に手ごわい」という印象がありましたが、その傾向はますます強まっているような感じがします。

納経所前に「御朱印は、御府内霊場専用の御朱印帳にしか授与しない。」旨の明示をされている寺院もあります。

(たしかに、谷中界隈でとんでもない態度で御朱印を乞う観光客を見たことは一度や二度ではないですし、お寺さんのこのような対応はわからなくもないです。

ただし、(専用納経帳でなく)汎用御朱印帳で札番を振り、弘法大師霊場(八十八ヶ所)をコンプリートするのはまず不可能です。

となると、新規巡拝者の間口も狭まってしまう感じも(個人的には)します。発願寺の高野山東京別院をはじめ、すばらしい対応をしていただける札所も多いだけに、こういう流れはいささか残念な気もします。)

一方、マイナー系札所や非札所では、御朱印授与に積極的なお寺さんが増えている感じもします。

上記の本妙院様や長運寺様、数年前は非授与だった西光寺様が御朱印授与をはじめられたなどがその具体例です。

また、御朱印をお断りされたお寺さんでも「いまのところはお出ししていない。」という、含みのある表現をされたところが数箇寺ありました。

今回は、不授与の寺院(私自身が直接ご住職ないし大黒さんに確認したもの(2017~2019年)、日蓮宗寺院も含む)もご紹介します。

動線的に連続している荒川区西日暮里三丁目の御朱印も併せてご紹介します。

【エリア概要】

言問通りから北は、いよいよ都内屈指の寺町、谷中エリアに入る。

このエリアは上野駅から入るよりも、千代田線「根津」駅から入った方が便利がよい。

ちなみにこのあたりは、「谷根千」(谷中・根津・千駄木)と呼ばれ、下町情緒やグルメが楽しめるエリアとして近年人気急上昇中。

言問通り・善光寺坂北側の谷中一丁目は日蓮宗・御首題メインのエリア。坂を上りきった谷中六丁目は日蓮宗と他宗派の混在エリアとなり、御府内八十八箇所の札所も。

ここから北側の谷中五丁目から西日暮里三丁目(荒川区)にかけてが谷中のメインエリア。

東は谷中霊園で、JR「日暮里」駅からスタートする散策客も目立つ。

谷中五丁目の真言宗寺院は御府内八十八箇所の札所も多く、御朱印収集的に外せないエリア。これを抜きにしても寺町の趣ゆたかで散策する価値は十分にあると思う。

【拝受データ】 (おおむね谷中一丁目から。現時点で授与休廃止の可能性あり、形態(直書・書置など)は状況により変化する可能性大です。)

なお、末尾○欄は御朱印をいただいていない霊場で、古いものが多いです。

■楞伽山 天眼寺

台東区谷中1-2-14

臨済宗妙心寺派

〔御朱印不授与〕

■栄源山 本寿寺

台東区谷中1-4-9

日蓮宗

〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕

■祝融山 瑞松院

台東区谷中1-4-10

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

〔御朱印不授与〕

■妙経山 成就院 信行寺

台東区谷中1-5-7

日蓮宗

〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕

■長久山 妙泉寺

台東区谷中1-5-34

法華宗本門流

・御首題 書置(筆書)

■顕寿山 佛心寺

台東区谷中1-5-35

日蓮宗

【写真 上(左)】 佛心寺山門

【写真 下(右)】 佛心寺本堂

・御首題 直書(筆書)

・御朱印 書置(筆書)

・毘沙門天の御朱印 直書(筆書)

※ご対応はたいへん親切です。御首題は書置ご用意の可能性があります。

■大法山 一乗寺

台東区谷中1-6-1

日蓮宗

【写真 上(左)】 一乗寺山門

【写真 下(右)】 一乗寺本堂

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)

※御朱印・御首題についてのご対応は→こちら。時間限定ですが、快く授与いただけます。

カラー御朱印・御首題は郵送対応可。墨朱御朱印・御首題は参拝者のみに授与のようです。

■倍増山 宝城院 金嶺寺

台東区谷中1-6-27

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

○上野王子駒込辺三十三観音霊場第31番

■大乗山 長運寺

台東区谷中1-7-4

日蓮宗

【写真 上(左)】 長運寺山門

【写真 下(右)】 長運寺本堂

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・絵御首題 直書(筆書)

※絵御首題・絵御朱印で有名。授与時間は→こちら(インスタ)でUPされます。。

■望湖山 玉林寺

台東区谷中1-7-15

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場第25番

■六浦山 延壽寺 (日荷堂)

台東区谷中1-7-36

日蓮宗

【写真 上(左)】 延壽寺本堂

【写真 下(右)】 延壽寺日荷堂

【写真 上(左)】 ・御首題 書置(筆書)

【写真 下(右)】 ・御首題 直書(筆書)

■正栄山 妙行寺

台東区谷中1-7-37

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■石岡山 妙福寺

台東区谷中1-7-41

日蓮宗

〔御首題不授与・・・Web上に拝受御首題ありますが不授与とのこと〕

■龍興山 臨江寺

台東区谷中1-4-13

臨済宗大徳寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無本師釋迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○秩父写山の手三十四観音霊場第3番

■谷中冨士

台東区谷中1-6-14

参拝記念スタンプあり

■光雲山 元導寺 法蔵院

台東区谷中1-6-26

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

■高光山 大圓寺

台東区谷中3-1-2

日蓮宗

【写真 上(左)】 大圓寺山門

【写真 下(右)】 大圓寺境内

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・御朱印 直書(筆書)

■妙祐山 宗林寺 (江戸十大祖師/舟守祖師)

台東区谷中3-10-22

日蓮宗

・御首題 書置(筆書)

■円妙山 本授寺

台東区谷中3-11-6

顕本法華宗

〔御首題不授与〕

■慈雲山 久成院

台東区谷中4-1-5

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■正行院

台東区谷中4-1-6

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■慈雲山 浄延院

台東区谷中4-1-8

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■慈雲山 瑞輪寺 (江戸十大祖師/安産飯匙の祖師)

台東区谷中4-2-5

日蓮宗

【写真 上(左)】 瑞輪寺参道

【写真 下(右)】 瑞輪寺山門

【写真 上(左)】 瑞輪寺本堂

【写真 下(右)】 東京七面山

・御首題 直書(筆書)

・御朱印(妙法) 直書(筆書)

■本妙院

台東区谷中4-2-11

日蓮宗

【写真 上(左)】 本妙院山門

【写真 下(右)】 本妙院本堂

【写真 上(左)】 ・御首題 直書(筆書)

【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法) 書置(筆書)

※絵御首題・絵御朱印で有名。

■法栄山 本通寺

台東区谷中4-2-33

法華宗陣門流

・御首題 直書(筆書)

■栄照山 龍谷寺

台東区谷中4-2-35

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■寂静山 蓮華寺

台東区谷中4-3-1

日蓮宗

・御首題 書置(筆書)

■日長山 領玄寺

台東区谷中4-3-5

日蓮宗

〔御首題不授与〕

■円住山 妙円寺

台東区谷中4-4-29

日蓮宗

〔御首題不授与・・・「御朱印不授与」の貼紙あり、御首題も不授与とのこと〕

■海雲山 天龍院

台東区谷中4-4-33

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

〔御朱印不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕

■興福山 永久寺

台東区谷中4-2-37

曹洞宗 御本尊:釈迦牟尼佛

・朱印尊格:南無釈迦牟尼佛 札番:なし 直書(筆書)

○江戸浅草辺三十三観音霊場第31番、秩父写山の手三十四観音霊場第6番

■象頭山 頣神院

台東区谷中4-3-27

臨済宗妙心寺派 御本尊:不詳

・朱印尊格:大日如来 札番:なし 直書(筆書)

■初音山 東漸寺 観智院

台東区谷中5-2-4

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第63番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第6番、江戸八十八ヶ所霊場第64番

※「谷中の火除不動尊」の御朱印は不授与。幼稚園があるので開園時参拝のタイミング留意要。

■大道山 興禅寺

台東区谷中5-2-11

臨済宗興聖寺派

〔御朱印不授与〕

○弁財天百社参り第58番

■運立山 養傅寺

台東区谷中5-2-16

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■大道山 長安寺

台東区谷中5-2-22

臨済宗妙心寺派 御本尊:千手観世音菩薩

・朱印尊格:大悲殿 上野王子駒込辺三十三観音霊場第22番印判 直書(筆書)

○谷中七福神(寿老人)、東方三十三観音霊場第14番

■感応山 常在寺

台東区谷中5-2-25

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■長清山 養泉寺

台東区谷中5-2-28

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■常観山 安立寺

台東区谷中5-3-17

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■天瑞山 観福寺 明王院

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所57番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第5番、江戸八十八ヶ所霊場第57番

■普門山 全生庵

台東区谷中5-4-7

臨済宗国泰寺派 御本尊:葵正観世音菩薩

・朱印尊格:葵正観音 札番:なし 直書(筆書)

○大東京百観音霊場第25番

■松栄山 福相寺

台東区谷中5-4-9

日蓮宗

・御首題 書置(筆書)

■延寿山 長久寺

台東区谷中5-4-11

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

※多忙時不可。

■長興山 立善寺

台東区谷中5-4-19

日蓮宗

・御首題 (筆書)

■長谷山 元興寺 加納院

台東区谷中5-8-5

新義真言宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第64番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第4番、江戸八十八ヶ所霊場第63番

■妙見山 本立寺

台東区谷中5-8-7

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

※ご丁寧なご対応、頭が下がります。

■百丈山 霊梅院

台東区谷中5-8-19

臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦牟尼佛

〔御朱印不授与〕

■福聚山 海蔵院

台東区谷中5-8-25

臨済宗妙心寺派

〔御朱印不授与〕

■蓮葉山 妙智院 観音寺

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

【写真 上(左)】 観音寺本堂

【写真 下(右)】 観音寺の築地塀

・朱印尊格:大日如来(御本尊) 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:大日如来・弘法大師 御府内八十八箇所42番印判 直書(筆書)

・お種子(ア)の御朱印

・スワロフスキー付御朱印

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第3番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番、江戸八十八ヶ所霊場第42番

※参拝客以外は山内立入禁止の掲示あり。

■長光山 龍泉寺

台東区谷中5-9-26

日蓮宗

〔山内立入制限看板あり/御朱印不授与?〕

■日照山 長明寺

台東区谷中5-10-15

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■円妙山 大行寺

台東区谷中6-1-13

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■長昌山 大雄寺

台東区谷中6-1-26

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■光照山 感應寺

台東区谷中6-2-4

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■本覚山 宝光寺 自性院

台東区谷中6-2-8

新義真言宗 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第53番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第10番、江戸八十八ヶ所霊場第53番

■薬王寺 長久院

台東区谷中6-2-16

真言宗豊山派 御本尊:大日如来

・朱印尊格:本尊 大日如来・弘法大師・興教大師 御府内八十八箇所第55番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第8番、江戸八十八ヶ所霊場第55番

※閻魔大王(江戸・東京四十四閻魔第12番)の御朱印は不授与

■仏到山 無量寿院 西光寺

台東区谷中6-2-20

新義真言宗

【写真 上(左)】 西光寺山門

【写真 下(右)】 西光寺本堂

・朱印尊格:五大明王 主印判:種子 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:五大明王 主印判:不動明王御影印 札番:なし 直書(筆書)

こちらをメインに授与されているようです。

※以前は不授与でしたが御朱印授与を開始され対応も親切です。カラー御朱印マニアを中心に人気を集めている模様。

○上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、江戸八十八ヶ所霊場第70番

■金輪山 最勝寺 總持院

台東区谷中6-2-33

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:谷中不動尊 札番:なし 直書(筆書)

※こちらのお寺様につきましては、Web上での拝受情報がほとんどみつからず、現在でも授与されているかは不明です。

なお、御本尊の御朱印は授与されておりません。

■宝塔山 龍門寺 多宝院

台東区谷中6-2-35

真言宗豊山派 御本尊:多宝如来

・朱印尊格:本尊 多宝如来・弘法大師 御府内八十八箇所第49番印判 直書(筆書)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第9番、江戸八十八ヶ所霊場第49番

※「谷中吉祥天」の御朱印は不授与

■清林山 和光院 大泉寺

台東区谷中6-2-13

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

・朱印尊格:阿彌陀如来 札番:なし 直書(筆書)

■無量山 功徳林寺

台東区谷中7-6-9

浄土宗 御本尊:阿弥陀如来

【写真 上(左)】 功徳林寺本堂

【写真 下(右)】 笠森稲荷堂

・朱印尊格:無量壽 札番:なし 書置(筆書)

・朱印尊格:笠森稲荷 札番:なし 書置(筆書)

■安立院

台東区谷中7-10-4

曹洞宗系単立

〔御朱印不授与〕

■護国山 尊重院 天王寺

台東区谷中7-14-8

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

【写真 上(左)】 天王寺山門

【写真 下(右)】 天王寺本堂

・朱印尊格:本尊 阿弥陀如来 札番:なし 直書(筆書)

・朱印尊格:毘沙門天 札番:なし 直書(筆書)(谷中七福神)

・朱印尊格:閻魔大王 札番:なし 直書(筆書)(ご縁日のみ?/江戸・東京四十四閻魔参り第11番)

○谷中七福神(毘沙門天)、上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番

※上野王子駒込辺三十三観音霊場第9番の御朱印は不授与

■隨龍山 境智院 了俒寺

台東区谷中7-17-2

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

〔御朱印不授与〕

【荒川区西日暮里三丁目】

■長久山 本行寺

荒川区西日暮里3-1-3

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

■大黒山 経王寺

荒川区西日暮里3-2-6

日蓮宗

・御首題 直書(筆書)

〔大黒天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与・・・Web上に拝受御朱印ありますが不授与とのこと〕

■法要山 啓運寺

荒川区西日暮里3-2-14

法華宗本門流

・御首題 直書(筆書)

〔毘沙門天(荒川下町七福神)の御朱印は不授与〕

■補陀落山 観音院 養福寺

荒川区西日暮里3-3-8

真言宗豊山派

・朱印尊格:如意輪観世音菩薩・弘法大師 豊島八十八ヶ所霊場第73番印判 直書(筆書)

○東京三十三観音霊場第28番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第2番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第27番、荒川辺八十八ヶ所霊場第7番、東都七観音霊場第5番、近世江戸三十三観音霊場第10番、東方三十三観音霊場第12番

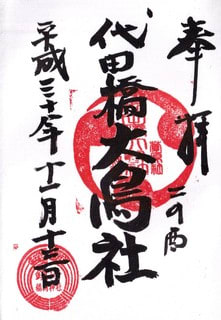

■法輪山 法幢院 浄光寺

荒川区西日暮里3-4-3

真言宗豊山派 御本尊:薬師如来

・朱印尊格:薬師如来 札番:なし 印判(豊島八十八ヶ所霊場第5番)

○弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第1番、荒川辺八十八ヶ所霊場第8番、東都六地蔵霊場第3番

(神社御朱印)

■諏方神社

荒川区西日暮里3-4-8

・諏方神社 直書(筆書)

■浄居山 青雲寺

荒川区西日暮里3-6-4

臨済宗妙心寺派

・朱印尊格:恵比寿神(谷中七福神) 書置(筆書)

※御本尊の御朱印は不授与

○荒川下町七福神(恵比寿神)

■運啓山 修性院

荒川区西日暮里3-7-12

日蓮宗

【写真 上(左)】 修性院山門

【写真 下(右)】 修性院本堂

・御首題 直書(筆書)

・朱印尊格:布袋尊(谷中七福神) 札番:なし 直書(筆書)

○荒川下町七福神(布袋尊)

■瑞応山 南泉寺

荒川区西日暮里3-8-3

臨済宗妙心寺派

〔御朱印不授与〕

○東方三十三観音霊場第11番

■日照山 法光寺

荒川区西日暮里3-8-6

法華宗陣門流

・御首題 直書(筆書)

■宝珠山 延命院

荒川区西日暮里3-10-1

日蓮宗

【写真 上(左)】 延命院境内

【写真 下(右)】 延命院の授与案内

【写真 上(左)】 ・御朱印(妙法)

【写真 下(右)】 ・御朱印(妙法)

【 BGM 】

■ 空気力学少女と少年の詩 -piano vocal ver.-

■ 消えてしまえたならいいのに、なんて - めありー(歌ってみた)

■ 夢の大地 - Kalafina

■ This Love - アンジェラ・アキ

■ 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) - KOKIA

→ 歌詞

「日本よりも海外で評価が高い説」あり。どーゆーこと??

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 富士山周辺の御朱印

目下、富士山周辺はインバウンドに占拠されている感もありますが、GWで訪れる方も多いと思います。

先日、富士山周辺の御朱印情報をWebで当たってみたところ、浅間神社メインのものが多く、網羅的にまとめたものがあまりないので、一念発起して(こればっかし(笑))まとめてみることにしました。

富士山周辺の御朱印はおおむね拝受していますが、富士山頂の浅間大社奥宮をはじめ、未拝受の寺社もいくつかあります。

未拝受御朱印は拝受次第UPすることとし、とりあえず拝受済の御朱印情報をUPしてみます。

なお、御朱印は寺社様の状況やお考えにもとづき授与されるもので、以下の御朱印が現在も授与されているかは不明です。

---------------------------------

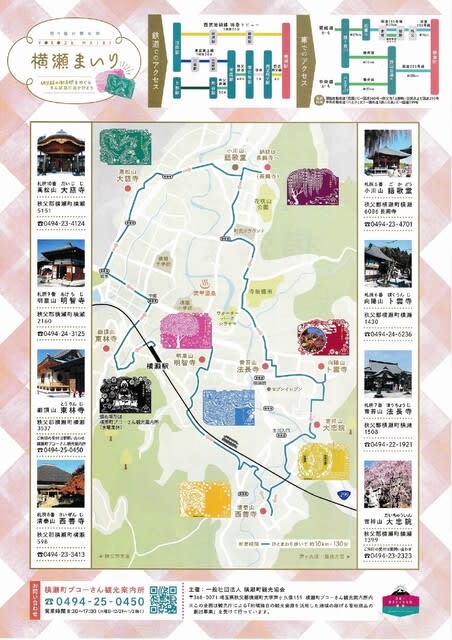

富士山の北側から時計まわりにリストしていきます。

富士河口湖町、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、小山町、御殿場市、裾野市、三島市、長泉町、清水町、沼津市、富士市、富士宮市の順です。

まずは御朱印のみUPし、後日寺社の写真とコメントを入れていきます。

なお、現在、富士北麓の7社で「神玉巡拝」を催行している模様です。

詳細は→(こちら(富士吉田市観光ガイド))。

01.富士河口湖町

■ 河口浅間神社

(かわぐちあさまじんじゃ)

公式Web

富士河口湖町河口1

主祭神:浅間大神

社格等:式内社(名神大)論社

授与所:境内

■ 母の白滝神社

(ははのしらたきじんじゃ)

やまなし観光推進機構Web

富士河口湖町河口

御祭神:栲幡千千姫命

授与所:河口浅間神社

■ 富士山遥拝所 (天空の鳥居)

(ふじさんようはいじょ)

河口湖.net

富士河口湖町河口1119-2

御祭神:浅間大神

授与所:遙拝所売店にて

□ 富士山パノラマロープウェイ山頂 うさぎ神社

御祭神:大国主命・大山祇命・木花開耶姫命

※御朱印未拝受です。

□ 浅間日月神社 (大石浅間神社)

山梨県神社庁

富士河口湖町大石268

御祭神:木花開耶姫命、天照皇大神、月読命

社格等:旧村社

授与所:境内

※御朱印未拝受です。

■ 鸕鷀嶋神社

(うのしまじんじゃ)

河口湖.net

富士河口湖町大石2584

主祭神:豊玉姫命

授与所:浅間日月神社 (大石浅間神社)

■ 霊鷲山 常在寺

(じょうざいじ)

富士河口湖町観光連盟Web

富士河口湖町小立139

法華宗本門流

札所:甲斐百八霊場第33番

授与所:山内庫裏

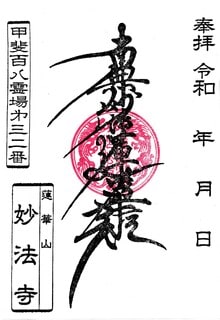

■ 蓮華山 妙法寺

(みょうほうじ)

富士河口湖町観光情報Web

富士河口湖町小立692

法華宗本門流

札所:甲斐百八霊場第32番

授与所:山内庫裏

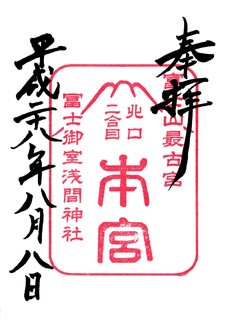

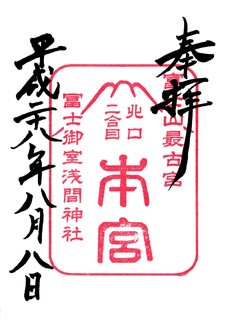

■ 冨士御室浅間神社二合目本宮(奥宮)

(ふじおむろせんげんじゃ)

公式Web

富士河口湖町勝山

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:別表神社/旧県社

授与所:冨士御室浅間神社里宮

■ 冨士御室浅間神社里宮

(ふじおむろせんげんじゃ)

公式Web

富士河口湖町勝山3951

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:別表神社/旧県社

授与所:境内

■ 長徳山 妙本寺

(みょうほんじ)

富士河口湖町勝山609

法華宗

授与所:山内庫裏

■ 広大山 圓通寺

(えんつうじ)

河口湖.net

富士河口湖町船津3932

臨済宗妙心寺派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第3番

授与所:山内庫裏

※要事前予約

■ 筒口神社

(つつぐちじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士河口湖町船津5

主祭神:中筒男命

社格等:小船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社

※タイミングが合えば拝受可?

■ 八王子神社

(はちおうじじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士河口湖町船津4013

御祭神:素戔嗚尊、、五男三女神

社格等:大船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社

※タイミングが合えば拝受可?

■ 無戸室浅間神社(船津胎内神社)

(むつむろせんげんじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士河口湖町船津6603(船津胎内樹型フィールドセンター)

主祭神:木花開耶姫命

授与所:船津胎内樹型フィールドセンター

02.富士吉田市

□ 富士山天拝宮

富士吉田市上吉田(吉田口登山道八合目)

※御朱印未拝受

□ 富士山小御嶽神社

富士吉田市上吉田小御岳下5617(五合目御鎮座)

御祭神:磐長姫命、桜大刀自命、苔虫命

※御朱印未拝受

■ 新屋山神社 本宮

(あらややまじんじゃ)

公式Web

富士吉田市新屋1230

御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命

授与所:境内

・金運上昇、商売繁盛の神様として広く知られる。

※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。

■ 新屋山神社 奥宮

(あらややまじんじゃ)

公式Web

富士吉田市侭5615

御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命

授与所:境内

※12~4月下旬までアプローチ林道のゲート閉鎖。

・富士山麓を代表するパワスポとして知られる。

・Webには「ご縁のある人だけがたどり着ける」などのスピリチュアルな記事があるが、本宮で地図をいただけるので特段迷うことはない。ただし林道を30分弱も走るので慣れない方は要注意。

※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。

□ 冨士山小御嶽神社 里宮

(ふじさんこみたけじんじや さとみや)

富士吉田市上吉田4202

※御朱印未拝受

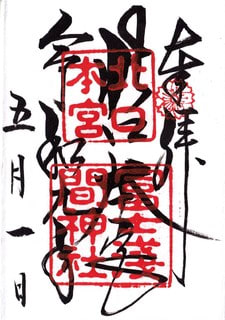

■ 北口本宮冨士浅間神社

(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)

公式Web

富士吉田市上吉田5558

主祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神

社格等:別表神社、旧県社

授与所:境内授与所

■ 諏訪神社

(すわじんじゃ)

公式Web

富士吉田市上吉田5558

(北口本宮冨士浅間神社境内社)

御祭神:建御名方神、八坂刀売神

授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所

■ 大塚丘社

(おつかやましゃ)

公式Web

富士吉田市上吉田5619

(北口本宮冨士浅間神社境内社)

御祭神:日本武尊

授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所

・景行天皇40年(西暦110年)、日本武尊ご東征の折、相模国足柄の坂本より甲斐国酒折宮へ向かわれる途中に冨士を遥拝された丘で、当社発祥の地とされる。

■ 吉祥山 上行寺

(じょうぎょうじ)

富士吉田市上吉田38

日蓮宗

授与所:山内庫裏

■ 吉積山 西念寺

(さいねんじ)

公式Web

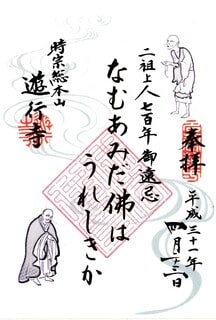

富士吉田市上吉田7-7-1

時宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:甲斐百八霊場第30番

授与所:山内庫裏

・寺伝によると、養老三年(719年)行基菩薩が富士山二合目付近・錫原の地に庵を結んだのが草創という。

・富士山頂に出現の阿弥陀三尊を行基みずからが三寸八分の像に彫刻し、この尊像を御本尊として、富士道場大蓮院と号したという。

・その後、古吉田に移転ののち、永仁六年(1298年)遊行二祖他阿真教上人が諸国遊行の砌、西念寺に留錫して念仏の法門を説かれたところ多くの信者が参集し、ついに宗派を時宗に改めたという。

・遊行二祖真教上人を開基上人、その弟子の真海和尚が開山となる。

・永仁年間、武田氏の一族・一条右衛門大夫吉積が伽藍を造営寄進し、吉積山西念寺と改めたという。

・元亀三年(1572年)、旧地の村が富士山の雪代(雪解け水の災害)を避けるため村をあげて移転の折、当山も現在地に移転。

・富士山信仰とのゆかり深く、江戸時代、富士講の信者は西念寺が定めた「西念寺精進場」で身を清めた後、富士に登拝したといわれる。

■ 水上山 月江寺

(げっこうじ)

富士吉田市下吉田869

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

札所:甲斐百八霊場第29番

授与所:山内庫裏

■ 小室浅間神社(下宮浅間神社)

(おむろせんげんじんじゃ/しもみやせんげんじんじゃ)

公式Web

富士吉田市下吉田5221

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:別表神社、旧郷社

授与所:境内授与所

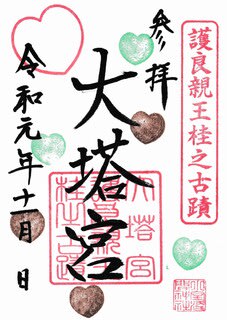

■ 大塔宮社・雛鶴社

公式Web

富士吉田市下吉田5221

(小室浅間神社境内社)

御祭神・大塔宮護良親王、雛鶴姫

授与所:小室浅間神社境内授与所

■ 寶松山 大正寺

(だいしょうじ)

公式Web

富士吉田市新倉621

浄土真宗本願寺派

授与所:山内庫裏

・寺伝によると文永年間(1264-1275年)、真宗祖門六老僧の源誓上人が、宗祖親鸞聖人御真筆の無碍光如来の画像を安置した草庵を当所字宮の下に草創という。

・文安年間(1444-1449年)に本願寺8世蓮如上人が当地を御巡錫ま際、藤原氏の末裔・遠山伊豆守重正が蓮如上人に帰依し法名乗欽を賜る。

・その後、草庵を念仏道場として水石山新念寺と号し、後に新福寺と改め、さらに正保元年(1644年)に現在地へ移転、寛文八年(16658年)に寺号を大正寺と改めた。

■ 大原山 如来寺

(にょらいじ)

公式Web

富士吉田市浅間1-5-6

浄土真宗本願寺派

授与所:山内庫裏

・嘉禄三年(1228年)勝沼万福寺の聖徳太子旧跡を巡排中の親鸞聖人に帰依して真宗へ改宗。

・宝徳三年(1451年)法性寺、慶長十五年(1610年)万蔵寺と寺号を改め、さらに享保二年(1718年)如来寺と改めて現在に至る。

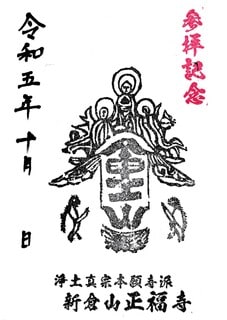

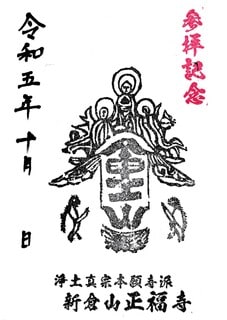

■ 新倉山 正福寺

(しょうふくじ)

TERA MACHI(築地本願寺Web)

富士吉田市浅間1-5-38

浄土真宗本願寺派

授与所:山内庫裏

・大同二年(807年)に弘法大師が当地を訪れ、弟子道海に寺院建立を命じ、富北院(ふほくいん/真言宗)として創建。

・当時は神仏習合色を帯び、富士山五合目神域の別当を勤めたという記録も残るとの由。

・安貞二年(1228年)、9代住職道祐が親鸞聖人に邂逅して真宗に改宗し、正福寺と改めた。

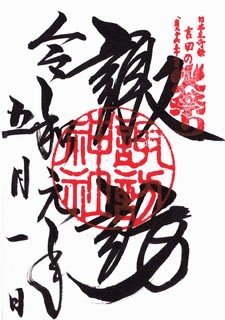

■ 三國第一山 新倉富士浅間神社

(さんごくだいいちさん あらくらふじせんげんじんじゃ)

公式Web

富士吉田市浅間2-4-1

御祭神:木花咲耶姫命、大山祗命、瓊瓊杵尊

社格等:旧村社、甲斐国八代郡荒倉郷氏神

授与所:境内授与所

・慶雲三年(705年)、甲斐国八代郡荒倉郷へ富士北口郷の氏神として創祀。

・大同二年(807年)の富士山大噴火に際し、朝廷からの勅使が参向せられ、国土安泰富士山鎮火祭を執行、平城天皇より「三国第一山」の称号および天皇御親筆の勅額等を奉納。

・境内上部の戦没者慰霊の五重塔「忠霊塔」と新倉山浅間公園の桜と富士山が重なる絶景はSNSなどでも人気で、とくにインバウンドの来訪が多い。

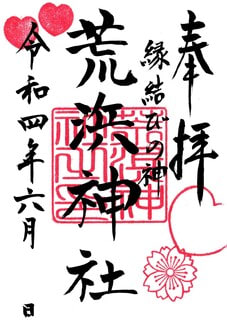

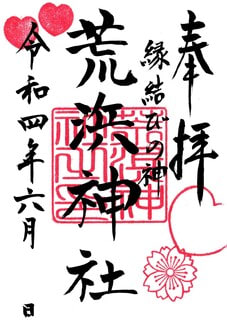

■ 荒濱神社

(あらはまじんじゃ)

公式Web

富士吉田市浅間2-4-1

(新倉富士浅間神社境内社)

御祭神:機神様

授与所:新倉富士浅間神社境内授与所

・当地はふるくから養蚕・織物の産地として栄え、養蚕・織物の神様として当社がお祀りされている。

・織物はタテとヨコの糸を交差させて織ることから、縁結びの神様としても知られている。

■ 福地八幡宮/福地八幡社

(ふじはちまんぐう/ふくちはちまんしゃ)

山梨県神社庁

富士吉田市下吉田5178

御祭神:天照皇大神、息長足姫、誉田別命、渡辺綱命

授与所:境内に案内あり

■ 北東本宮小室浅間神社(大明見浅間神社)

(おおあすみおむろせんげんじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士吉田市大明見2-1-1

御祭神:木花開耶姫命、誉田別命、国狭槌命、泥土煮命、上筒男命、他十三柱

授与所:境内授与所

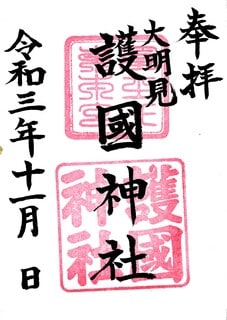

■ 護国神社

(ごこくじんじゃ)

富士吉田市大明見2-1-1

(北東本宮小室浅間神社境内社)

授与所:小室浅間神社境内授与所

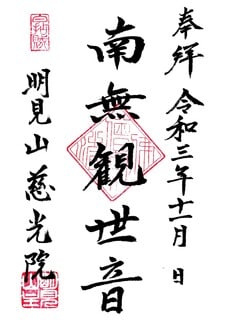

■ 明見山 慈光院

(じこういん)

公式SNS

富士吉田市大明見3-246

臨済宗妙心寺派

御本尊:

授与所:山内庫裏

■ 不二阿祖山太神宮

(ふじあそやまだいじんぐう)

公式Web

富士吉田市大明見3537

授与所:境内授与所

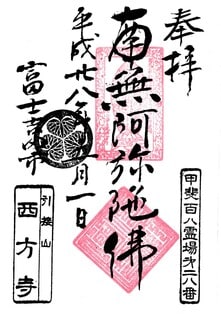

■ 引接山 西方寺

(さいほうじ)

公式Web

富士吉田市小明見2058

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:甲斐百八霊場第28番、郡内三十三番観音霊場第8番

授与所:山内庫裏

■ 小明見富士浅間神社

(こあすみふじせんげんじんじゃ)

富士吉田市向原1-21-11

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:旧村社

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

■ 三寳山 此教院 萬年寺

(まんねんじ)

富士吉田市小明見6071

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:郡内三十三番観音霊場第7番、同第14番

授与所:山内庫裏

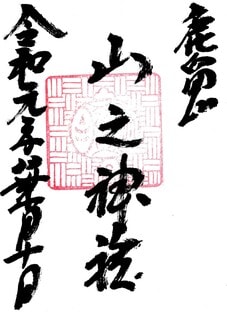

■ 山之神社

山梨県神社庁Web

富士吉田市小明見4-9-22

主祭神:大山祗命

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

■ 明見根元神社

(あすみねのがみ)

山梨県神社庁Web

富士吉田市小明見6214

御祭神:天御柱命、罔象女命

社格等:御大沢部落の守護神

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

03.西桂町

■ 不二山 一乗寺

(いちじょうじ)

公式Web

西桂町小沼1997

臨済宗妙心寺派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所:甲斐八十八ヶ所霊場12番、郡内三十三番観音霊場15番

・開祖は笑山西堂和尚。開山は永享三年(1431年)本如実性景川禅師(妙心寺四派の一・龍泉派開祖)

・延暦十九年~廿三年(800-804年)の富士山延暦大噴火の際、国家安寧の祈祷と衆生供養のために建てられた永興庵が前身と伝わる。

・元禄二年(1689年)鳳谷守逸和尚により再興、永興寺から一乗寺へと改める。

・昭和39年、旧品第寺本堂を移転して書院として再建した際に、旧品第寺の十一面観世音菩薩(郡内三十三番観音霊場札所第15番札所本尊)を合祭して札所となる。

04.忍野村

■ 忍草山 大日院 東圓寺

(とうえんじ)

公式Web

忍野村忍草38

天台宗

御本尊:阿弥陀三尊

司元別当:忍草浅間神社

札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第4番、富士山北口元八湖霊場発願・結願

授与所:山内庫裏

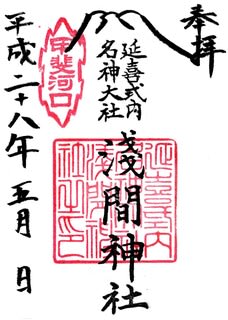

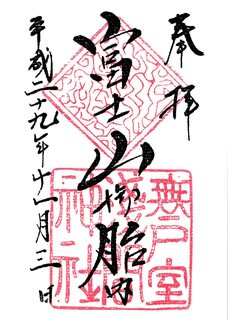

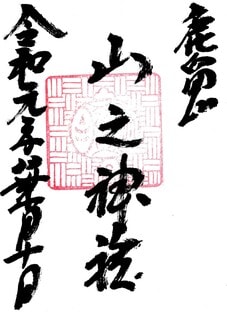

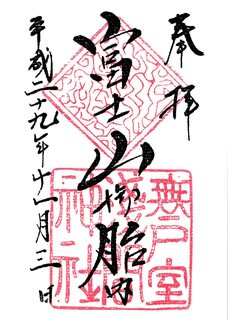

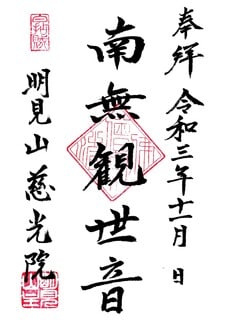

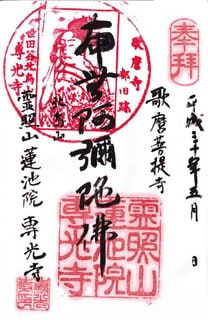

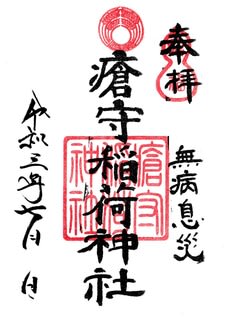

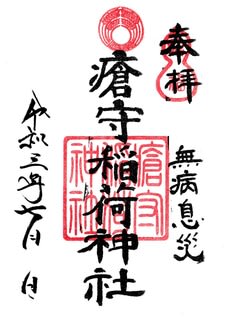

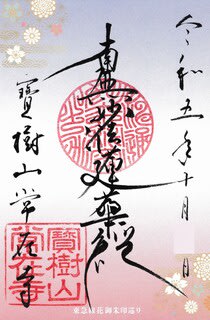

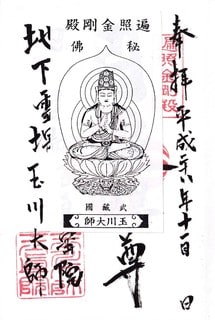

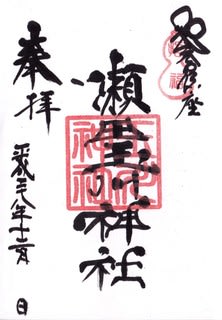

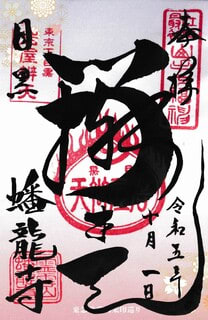

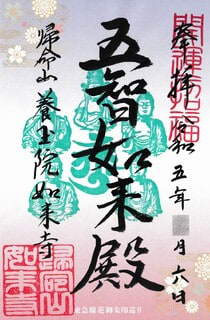

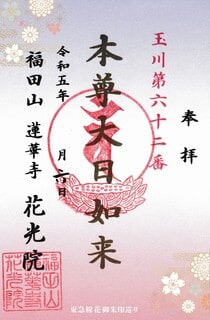

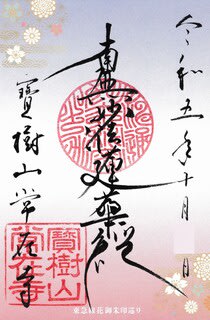

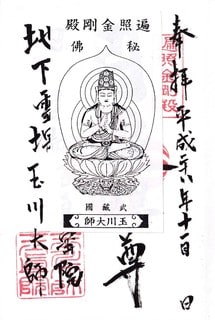

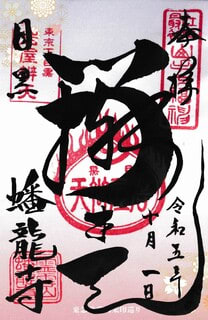

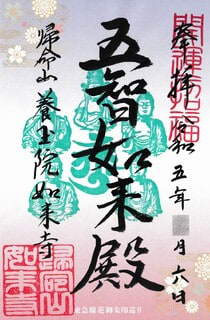

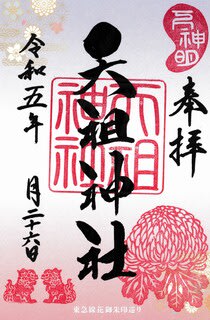

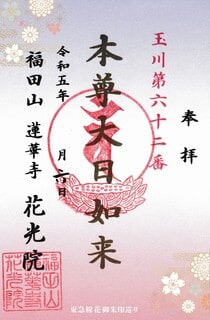

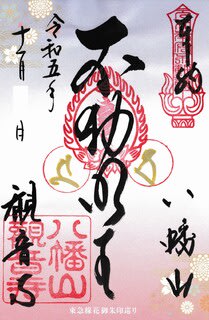

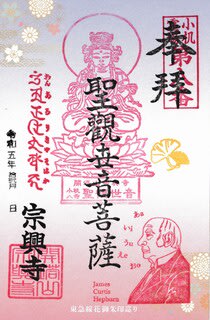

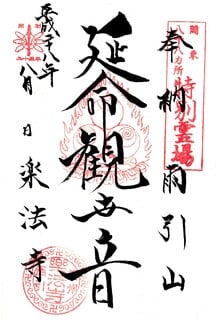

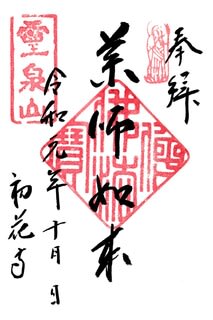

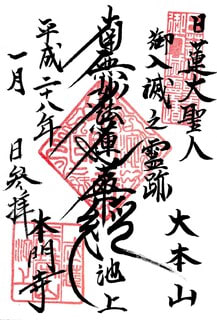

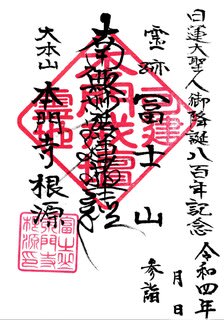

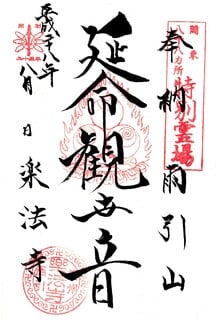

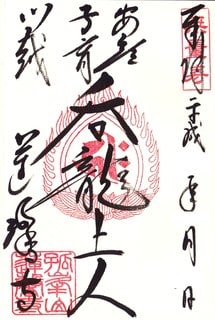

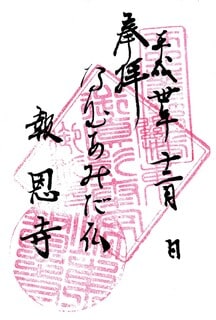

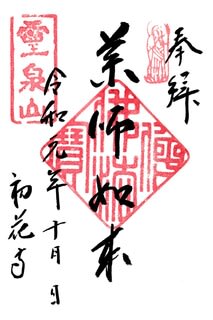

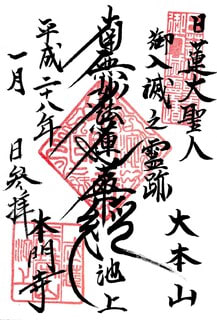

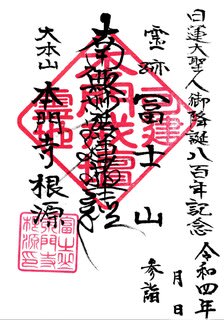

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(常時授与かは不明)

【写真 下(右)】 聖観世音菩薩の御朱印

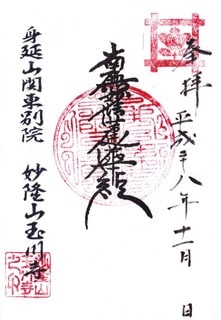

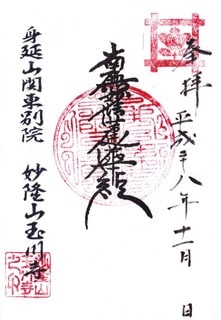

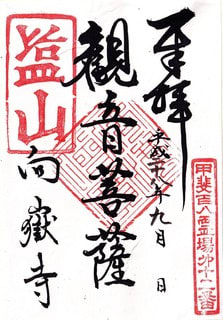

【写真 上(左)】 鈴原不動尊の御朱印

【写真 下(右)】 鈴原不動尊の御朱印

・弘仁年間(810-824年)、弘法大師が東国巡錫の折、富士山北麓で霊泉の湧出を見つけられここに一宇を建立、大日如来を安置されたのが創建と伝わり、当初は湖畑山南泉寺と号した真言宗寺院とされる。

・鎌倉時代に入って天台宗寺院となり忍草山大日院東圓寺と改めたという。

・寺伝によると、古くは富士山の鬼門を守護する蛇頭疫神社に隣接する地にあったといい、源頼朝公より広大な寺領の寄進を得たという。

・正徳元年(1711年)現在地に移転。

・古くから富士修験の道場として重要なポジションにあり、朝日浅間宮(現・忍草浅間神社)の別当を務めた。

・江戸後期には、富士講中が禊の地とした元八湖霊場(現・忍野八海)の拠点の寺として隆盛したという。

・古本尊は大日如来。現在の御本尊として阿弥陀三尊を奉じている。

・明治の神仏分離で富士山北口一合目より御遷座の不動明王像は鈴原不動尊と呼ばれて信仰を集める。

■ 蛇頭疫神社

忍野村忍草1967

御祭神:大禍津日神、八十禍津日神

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・御祭神の性格については諸説あるようだが、現地縁起書に「忍草部落の北東艮(うしとら)の方表鬼門に位置し、古来から部落の安泰をみそなはしてきた。」とあり、東圓寺公式Webに「富士山の鬼門を守護する」とあるので、当社は富士山および忍草部落の鬼門鎮護の性格がうかがわれる。

■ (忍野八海)浅間神社/忍草浅間神社

(おしのはっかいせんげんじんじゃ/しぼくさせんげんじんじゃ)

公式SNS

忍野村忍草456

御祭神:木花開耶姫命、天津日高日子番能邇々藝能尊、大山祇命

旧社格:村社

元別当:忍草山 大日院 東圓寺(忍草)

授与所:境内授与所

・大同二年(807年)創建、建久四年(1193年)源頼朝公の富士巻狩りの際に広大な御朱地を賜り、和田義盛と畠山重忠が随神門と金剛力士像(運慶作)を建立したという。

・広い地域の神社を官掌され、複数の御朱印を授与されている。

[ 富士山北口元八湖霊場 ]

世界遺産富士山の構成資産の一部として認定された忍野八海の8つの池それぞれを守護する八大竜王を巡拝する霊場。発願、結願ともに忍草の東圓寺。

八のつく日(8・18・28日)限定で御朱印が授与されている。→ 情報

■ 忍草山 大日院 東圓寺

(とうえんじ)

忍野村忍草38

札所:富士山北口元八湖霊場発願・結願

札所本尊:八大竜王(守護)

授与所:山内庫裏

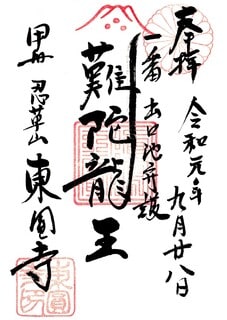

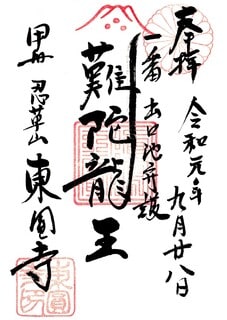

■ 忍野八海一番出口池守護 灘陀竜王

(でぐちいけしゅご なんだりゅうおう)

忍野村忍草3483-2

札所:富士山北口元八湖霊場第1番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・やや離れて最も面積が広い池で水深0.5メートル。

・別名「精進池」とも呼ばれ、富士講信者はこの池の湧水で登山前に身を清めたという。

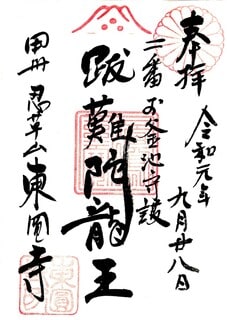

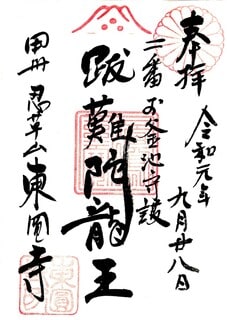

■ 忍野八海二番お釜池守護 跋難陀竜王

(おかまいけしゅご うぱなんだりゅうおう)

忍野村忍草111-2

札所:富士山北口元八湖霊場第2番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・最も小さな池で 水深:4メートル。

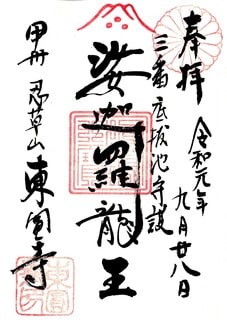

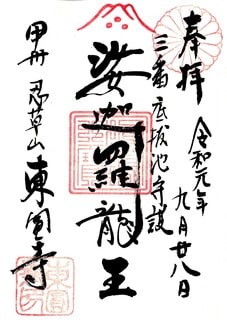

■ 忍野八海三番底抜池守護 娑加羅竜王

(そこなしいけしゅご しゃがらりゅうおう)

忍野村忍草272-2

札所:富士山北口元八湖霊場第3番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・樹林が生い茂る静かな池で水深1.5メートル。「はんの木林資料館」入館料300円が必要。

■ 忍野八海四番銚子池守護 和修吉竜王

(ちょうしいけしゅご ぶぁ-すきりゅうおう)

忍野村忍草266-3

札所:富士山北口元八湖霊場第4番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・銚子の形から名付けられたといい水深4メートル。縁結びの池と伝わる。

■ 忍野八海五番湧池守護 徳叉迦竜王

(わくいけしゅご とくしゃかりゅうおう)

忍野村忍草361-2

札所:富士山北口元八湖霊場第5番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・八海一の湧水量で水深4メートル。中心部にあり賑わう。

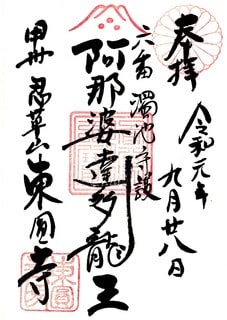

■ 忍野八海六番濁池守護 阿那婆達多竜王

(にごりいけしゅご あなぶぁたぶたりゅうおう)

忍野村忍草269-2

札所:富士山北口元八湖霊場第6番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・湧池に隣接し、阿原川と合流して水深0.5メートル。濁ってはいない。

■ 忍野八海七番鏡池守護 摩那斯竜王

(かがみいけしゅご まなすう゛ぃんりゅうおう)

忍野村忍草339-2

札所:富士山北口元八湖霊場第7番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・見事な逆さ富士で知られ水深0.3メートル。

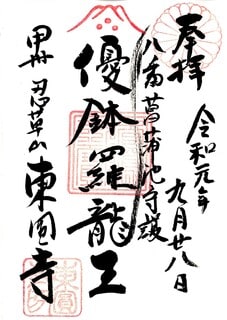

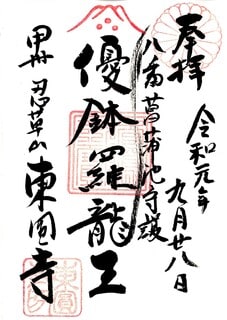

■ 忍野八海八番菖蒲池守護 優鉢羅竜王

(しょうぶいけしゅご うっぱらかりゅうおう)

忍野村忍草444-2

札所:富士山北口元八湖霊場第8番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・菖蒲が繁る水深0.5メートルの池。奥は八海菖蒲池公園。

■ 出口稲荷社

(でぐちいなりしゃ)

忍野村忍草3483-2

御祭神:

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・忍野八海一番出口池のほとりの小高い場所に御鎮座の稲荷社。

・池のほとりに3匹のキツネが棲み、いたずらをしては村人を困らせていた。『キツネを神として祀れば災いは無くなる』とのお告げを受けた村人たちは、大正14年お告げ通りに「出口稲荷大明神」を建立し祀ったところ、キツネの被害はなくなったという。

■ 穂見神社

(ほみじんじゃ)

忍野村忍草2206

御祭神:保食神

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・金融通の守護神として崇敬される。

■ 醫王山 承天寺

(じょうてんじ)

公式Web

忍野村内野192

臨済宗妙心寺派

御本尊:薬師如来

札所:甲斐百八霊場第31番、郡内三十三番観音霊場第9番

授与所:山内庫裏

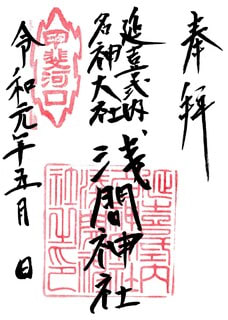

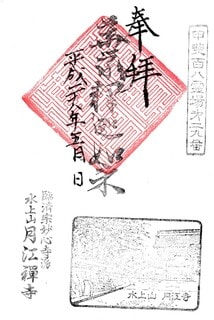

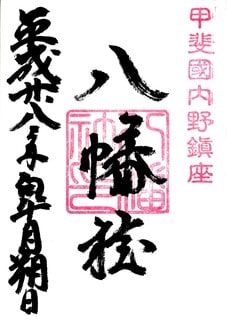

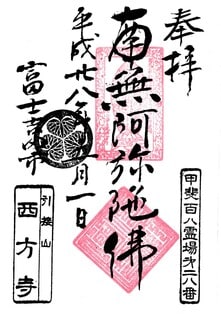

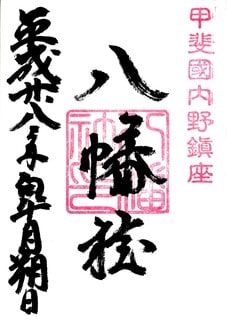

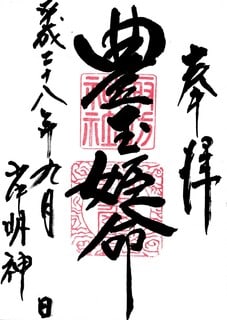

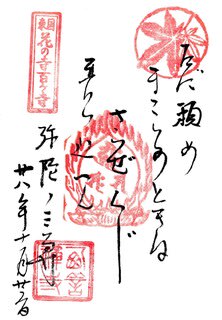

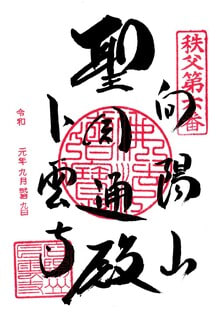

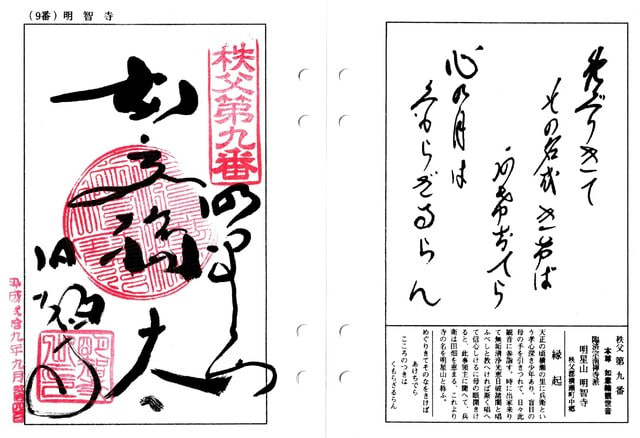

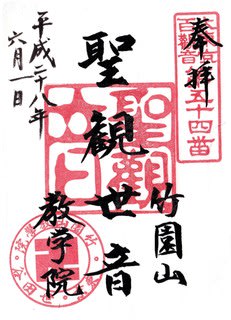

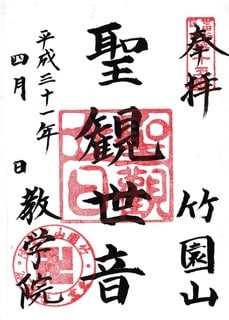

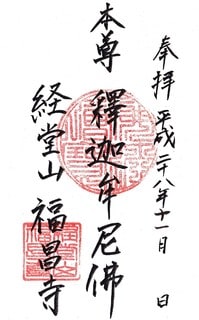

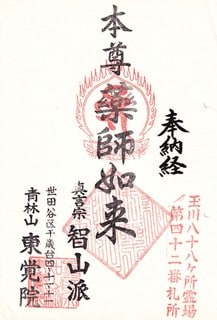

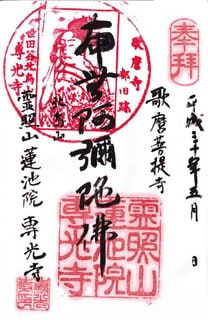

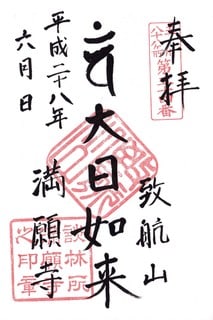

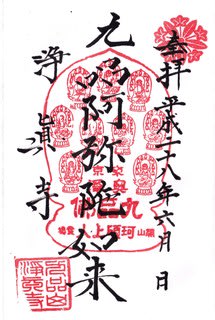

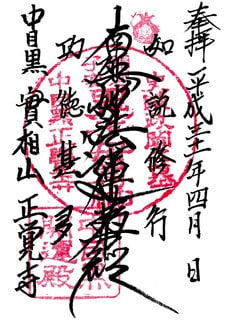

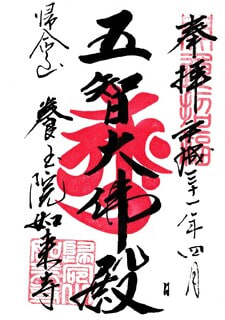

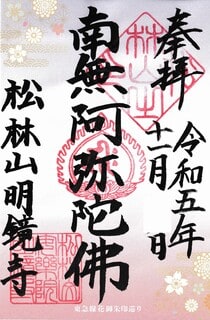

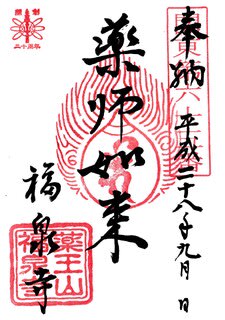

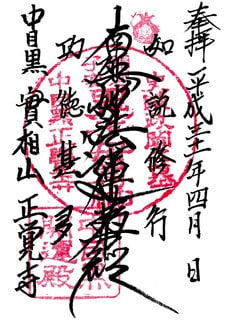

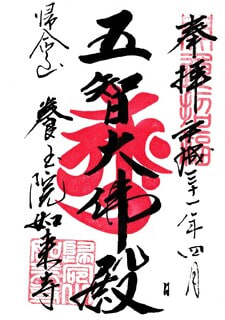

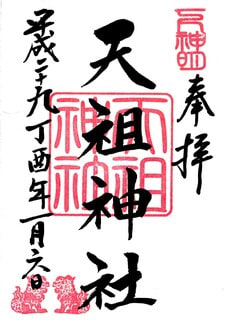

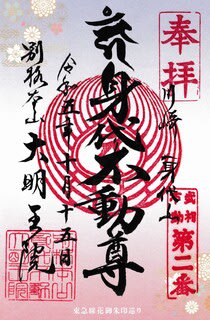

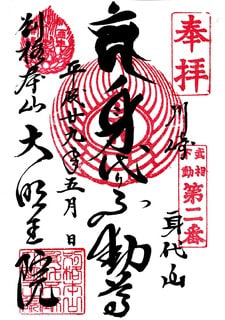

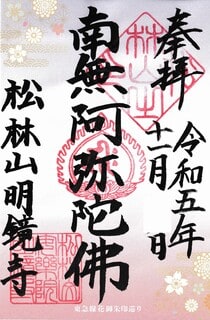

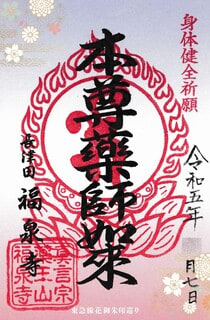

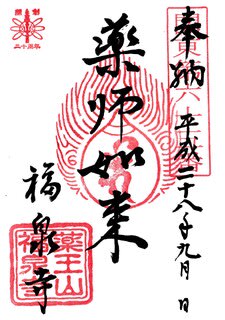

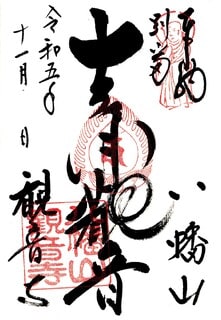

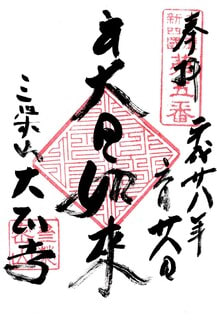

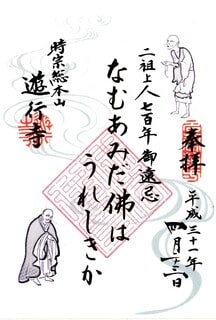

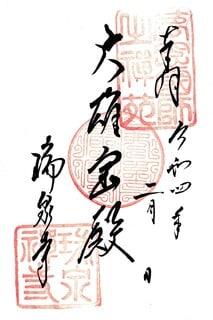

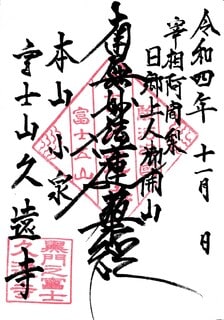

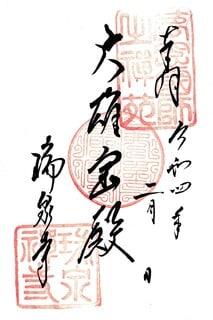

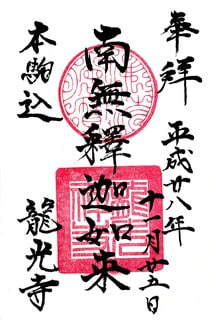

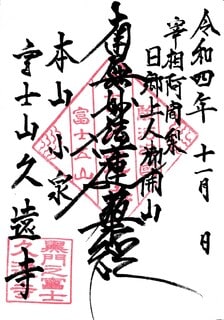

【写真 上(左)】 甲斐百八霊場の御朱印

【写真 下(右)】 郡内三十三番観音霊場の御朱印

・寺記によると壽永三年(1184年)、真言宗寺院、長寿山上天寺として現在より山寄りの地に創建。

・開基は鎌倉の有力御家人・畠山重忠公。建久四年(1193年)に鎌倉往還の普請奉行として忍野に来た重忠公がこの寺を定宿とし、時の住職に帰依して堂宇を整え開基となったという。

・御本尊薬師如来像、脇立日光大士十二神将像はいずれも運慶作と伝わる。

・江戸時代の再建時に臨済宗に改め山号を醫王山とし、寺号を承天寺としたという。

・甲斐百八霊場、郡内三十三番観音霊場のふたつの霊場の札所となっており、郡内三十三番観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩。

■ 内野八幡神社(八幡社)

(うちのはちまんじんじゃ)

山梨県神社庁Web

忍野村内野3

御祭神:誉田別尊

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・幕末までは神仏混淆で法華経の題目講が行われていたという。

・神仏分離令により神社と視点から存続するが、村資料によると9月15日の例祭日の前日14日の夜には現在でも法華経信者が集まり、唱題が行われるという。

・例祭では相撲が奉納され、境内は賑わいをみせる。

■ (内野)浅間神社

(うちのせんげんじんじゃ)

山梨県神社庁Web

忍野村内野1

御祭神:木花開耶姫命、天児屋根命、太玉命

旧社格:村社、神饌幣帛供進指定社

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・山梨県神社庁資料によると、南北朝後の応永年間(1394-1428年)に尹良親王が南朝の四皇を奉祀して四皇三社浅間大神と称した。永享六年(1434年)尹良親王の従兄・與良親王の孫・梅若王が神主となるが3年で亡くなり、その霊を祀り富士浅間神社と称したという。山梨県神社庁資料には「其の霊を産土神に祀る足利氏に憚り富士浅間神社と稱す。」とある。

・本殿には貞治二年(1363年)の棟札が現存し、村内最古の建物とされる。

■ (内野)天狗社

(てんぐしゃ)

山梨県神社庁Web

忍野村内野381-1

御祭神:武甕槌命

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・創祀不詳。御神体は三百年以上前に稲荷坂の脇から掘り出されたという。

・内野地区は日清日露戦争で多くの兵士を送り出したが一人の戦死者も無かったことから天狗社のご加護と崇められている。

05.山中湖村

■ 山中諏訪神社

(やまなかすわじんじゃ)

公式Web

山中湖村山中13

御祭神:建御名方命、豊玉姫命

旧社格:村社

授与所:境内授与所

・人皇十代崇神天皇の御代七年(西暦104年)、国中に疫病が蔓延したとき、勅命をもって土人創祀されたのが創祀と伝わる。康保三年(966年)には、村人が諏訪大明神を奉ったといい、天文二十一年(1552年)には武田信玄公が北条氏との合戦に際して、戦勝祈願のため本殿を造営寄進という。

・安産子授けの守護神として広く崇敬される。

■ 山中浅間神社

(やまなかせんげんじんじゃ)

公式Web

山中湖村山中113

御祭神:木花開耶姫命、天津彦々火瓊々杵尊、大山祇命

授与所:山中諏訪神社境内授与所

・承平元年(931年)、郷民が社殿を造営し、三柱の神を勧請して奉ったのが創祀という。

□ 平野天満宮((平野)天神社)

(ひらのてんまんぐう)

山梨県神社庁Web

山中湖村平野1877

御祭神:素盞鳴尊、菅原道真朝臣

授与所:

※御朱印未拝受

□ 石割神社

(いしわりじんじゃ)

山梨県神社庁Web

山中湖村平野1979

御祭神:天手力男命

授与所:

※御朱印未拝受

■ 海雲山 寿徳寺

(じゅとくじ)

公式Web

山中湖村平野147

臨済宗妙心寺派

御本尊:地蔵菩薩

札所:郡内三十三番観音霊場第10番

授与所:山内庫裏

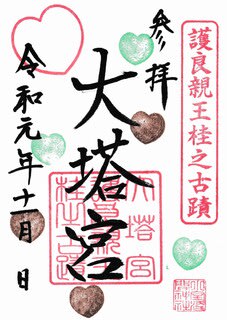

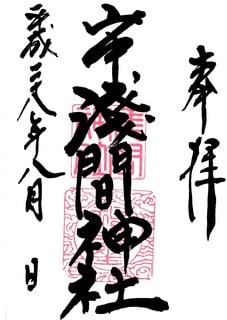

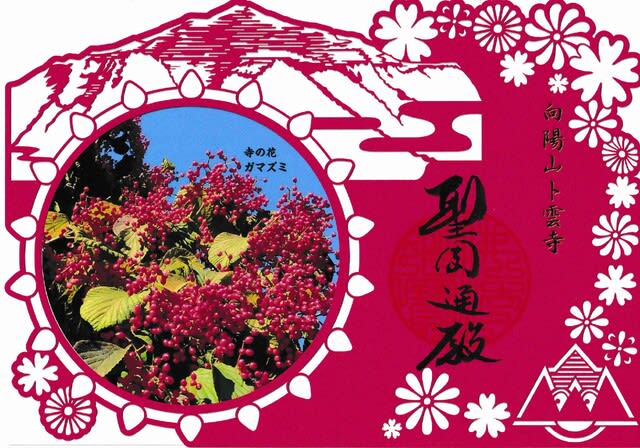

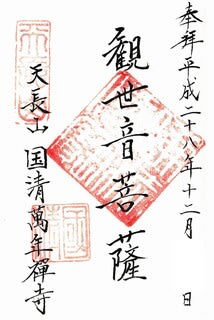

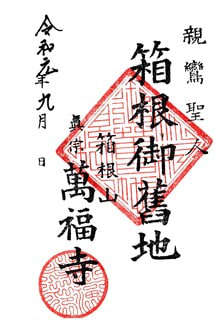

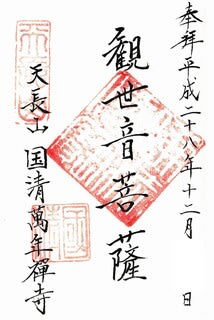

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 郡内三十三番観音霊場の御朱印

・山中湖東岸にある臨済宗の古刹。甲斐、駿河、相模の国境に当たる要衝の地のため、武田信玄公が国境守備の祈願所に定めて栄えたという。

・狩野常信作という涅槃図、明兆作といわれる星曼陀羅など多くの文化財を蔵する。

・国際的なプリマドンナとして知られた三浦環の墓所。

■ 山中観音堂

(やまなかかんのんどう)

山中湖村平野741

臨済宗妙心寺派?

御本尊:一葉観世音菩薩

札所:郡内三十三番観音霊場第11番

授与所:海雲山 寿徳寺(平野147)

・江戸時代中期には創建されていたという郡内三十三番観音霊場の札所観音堂。

・郡内三十三番観音霊場は、現在でも御朱印をいただける札所が多い。

【関連記事】

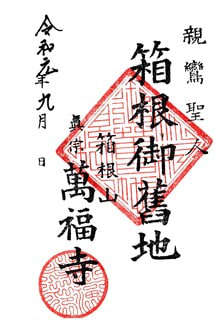

■ 箱根の御朱印

■ 熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-0(導入編)

■ 甲斐百八霊場の御朱印-1

■ 甲斐百八霊場の御朱印-2

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編&全記事のリスト)

【 BGM 】

■ ヒカリノイト - 池田綾子 in Moerenuma Park

■ 空に近い週末 - 今井美樹

■ far on the water - Kalafina

先日、富士山周辺の御朱印情報をWebで当たってみたところ、浅間神社メインのものが多く、網羅的にまとめたものがあまりないので、一念発起して(こればっかし(笑))まとめてみることにしました。

富士山周辺の御朱印はおおむね拝受していますが、富士山頂の浅間大社奥宮をはじめ、未拝受の寺社もいくつかあります。

未拝受御朱印は拝受次第UPすることとし、とりあえず拝受済の御朱印情報をUPしてみます。

なお、御朱印は寺社様の状況やお考えにもとづき授与されるもので、以下の御朱印が現在も授与されているかは不明です。

---------------------------------

富士山の北側から時計まわりにリストしていきます。

富士河口湖町、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、小山町、御殿場市、裾野市、三島市、長泉町、清水町、沼津市、富士市、富士宮市の順です。

まずは御朱印のみUPし、後日寺社の写真とコメントを入れていきます。

なお、現在、富士北麓の7社で「神玉巡拝」を催行している模様です。

詳細は→(こちら(富士吉田市観光ガイド))。

01.富士河口湖町

■ 河口浅間神社

(かわぐちあさまじんじゃ)

公式Web

富士河口湖町河口1

主祭神:浅間大神

社格等:式内社(名神大)論社

授与所:境内

■ 母の白滝神社

(ははのしらたきじんじゃ)

やまなし観光推進機構Web

富士河口湖町河口

御祭神:栲幡千千姫命

授与所:河口浅間神社

■ 富士山遥拝所 (天空の鳥居)

(ふじさんようはいじょ)

河口湖.net

富士河口湖町河口1119-2

御祭神:浅間大神

授与所:遙拝所売店にて

□ 富士山パノラマロープウェイ山頂 うさぎ神社

御祭神:大国主命・大山祇命・木花開耶姫命

※御朱印未拝受です。

□ 浅間日月神社 (大石浅間神社)

山梨県神社庁

富士河口湖町大石268

御祭神:木花開耶姫命、天照皇大神、月読命

社格等:旧村社

授与所:境内

※御朱印未拝受です。

■ 鸕鷀嶋神社

(うのしまじんじゃ)

河口湖.net

富士河口湖町大石2584

主祭神:豊玉姫命

授与所:浅間日月神社 (大石浅間神社)

■ 霊鷲山 常在寺

(じょうざいじ)

富士河口湖町観光連盟Web

富士河口湖町小立139

法華宗本門流

札所:甲斐百八霊場第33番

授与所:山内庫裏

■ 蓮華山 妙法寺

(みょうほうじ)

富士河口湖町観光情報Web

富士河口湖町小立692

法華宗本門流

札所:甲斐百八霊場第32番

授与所:山内庫裏

■ 冨士御室浅間神社二合目本宮(奥宮)

(ふじおむろせんげんじゃ)

公式Web

富士河口湖町勝山

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:別表神社/旧県社

授与所:冨士御室浅間神社里宮

■ 冨士御室浅間神社里宮

(ふじおむろせんげんじゃ)

公式Web

富士河口湖町勝山3951

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:別表神社/旧県社

授与所:境内

■ 長徳山 妙本寺

(みょうほんじ)

富士河口湖町勝山609

法華宗

授与所:山内庫裏

■ 広大山 圓通寺

(えんつうじ)

河口湖.net

富士河口湖町船津3932

臨済宗妙心寺派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第3番

授与所:山内庫裏

※要事前予約

■ 筒口神社

(つつぐちじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士河口湖町船津5

主祭神:中筒男命

社格等:小船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社

※タイミングが合えば拝受可?

■ 八王子神社

(はちおうじじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士河口湖町船津4013

御祭神:素戔嗚尊、、五男三女神

社格等:大船津組産土神、旧村社、神饌幣帛供進社

※タイミングが合えば拝受可?

■ 無戸室浅間神社(船津胎内神社)

(むつむろせんげんじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士河口湖町船津6603(船津胎内樹型フィールドセンター)

主祭神:木花開耶姫命

授与所:船津胎内樹型フィールドセンター

02.富士吉田市

□ 富士山天拝宮

富士吉田市上吉田(吉田口登山道八合目)

※御朱印未拝受

□ 富士山小御嶽神社

富士吉田市上吉田小御岳下5617(五合目御鎮座)

御祭神:磐長姫命、桜大刀自命、苔虫命

※御朱印未拝受

■ 新屋山神社 本宮

(あらややまじんじゃ)

公式Web

富士吉田市新屋1230

御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命

授与所:境内

・金運上昇、商売繁盛の神様として広く知られる。

※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。

■ 新屋山神社 奥宮

(あらややまじんじゃ)

公式Web

富士吉田市侭5615

御祭神:大山祇大神、天照大御神、木花開耶姫命

授与所:境内

※12~4月下旬までアプローチ林道のゲート閉鎖。

・富士山麓を代表するパワスポとして知られる。

・Webには「ご縁のある人だけがたどり着ける」などのスピリチュアルな記事があるが、本宮で地図をいただけるので特段迷うことはない。ただし林道を30分弱も走るので慣れない方は要注意。

※ 御朱印はWebでたくさんみつかるので、そちらを参照下さい。

□ 冨士山小御嶽神社 里宮

(ふじさんこみたけじんじや さとみや)

富士吉田市上吉田4202

※御朱印未拝受

■ 北口本宮冨士浅間神社

(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)

公式Web

富士吉田市上吉田5558

主祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神

社格等:別表神社、旧県社

授与所:境内授与所

■ 諏訪神社

(すわじんじゃ)

公式Web

富士吉田市上吉田5558

(北口本宮冨士浅間神社境内社)

御祭神:建御名方神、八坂刀売神

授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所

■ 大塚丘社

(おつかやましゃ)

公式Web

富士吉田市上吉田5619

(北口本宮冨士浅間神社境内社)

御祭神:日本武尊

授与所:北口本宮冨士浅間神社授与所

・景行天皇40年(西暦110年)、日本武尊ご東征の折、相模国足柄の坂本より甲斐国酒折宮へ向かわれる途中に冨士を遥拝された丘で、当社発祥の地とされる。

■ 吉祥山 上行寺

(じょうぎょうじ)

富士吉田市上吉田38

日蓮宗

授与所:山内庫裏

■ 吉積山 西念寺

(さいねんじ)

公式Web

富士吉田市上吉田7-7-1

時宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:甲斐百八霊場第30番

授与所:山内庫裏

・寺伝によると、養老三年(719年)行基菩薩が富士山二合目付近・錫原の地に庵を結んだのが草創という。

・富士山頂に出現の阿弥陀三尊を行基みずからが三寸八分の像に彫刻し、この尊像を御本尊として、富士道場大蓮院と号したという。

・その後、古吉田に移転ののち、永仁六年(1298年)遊行二祖他阿真教上人が諸国遊行の砌、西念寺に留錫して念仏の法門を説かれたところ多くの信者が参集し、ついに宗派を時宗に改めたという。

・遊行二祖真教上人を開基上人、その弟子の真海和尚が開山となる。

・永仁年間、武田氏の一族・一条右衛門大夫吉積が伽藍を造営寄進し、吉積山西念寺と改めたという。

・元亀三年(1572年)、旧地の村が富士山の雪代(雪解け水の災害)を避けるため村をあげて移転の折、当山も現在地に移転。

・富士山信仰とのゆかり深く、江戸時代、富士講の信者は西念寺が定めた「西念寺精進場」で身を清めた後、富士に登拝したといわれる。

■ 水上山 月江寺

(げっこうじ)

富士吉田市下吉田869

臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

札所:甲斐百八霊場第29番

授与所:山内庫裏

■ 小室浅間神社(下宮浅間神社)

(おむろせんげんじんじゃ/しもみやせんげんじんじゃ)

公式Web

富士吉田市下吉田5221

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:別表神社、旧郷社

授与所:境内授与所

■ 大塔宮社・雛鶴社

公式Web

富士吉田市下吉田5221

(小室浅間神社境内社)

御祭神・大塔宮護良親王、雛鶴姫

授与所:小室浅間神社境内授与所

■ 寶松山 大正寺

(だいしょうじ)

公式Web

富士吉田市新倉621

浄土真宗本願寺派

授与所:山内庫裏

・寺伝によると文永年間(1264-1275年)、真宗祖門六老僧の源誓上人が、宗祖親鸞聖人御真筆の無碍光如来の画像を安置した草庵を当所字宮の下に草創という。

・文安年間(1444-1449年)に本願寺8世蓮如上人が当地を御巡錫ま際、藤原氏の末裔・遠山伊豆守重正が蓮如上人に帰依し法名乗欽を賜る。

・その後、草庵を念仏道場として水石山新念寺と号し、後に新福寺と改め、さらに正保元年(1644年)に現在地へ移転、寛文八年(16658年)に寺号を大正寺と改めた。

■ 大原山 如来寺

(にょらいじ)

公式Web

富士吉田市浅間1-5-6

浄土真宗本願寺派

授与所:山内庫裏

・嘉禄三年(1228年)勝沼万福寺の聖徳太子旧跡を巡排中の親鸞聖人に帰依して真宗へ改宗。

・宝徳三年(1451年)法性寺、慶長十五年(1610年)万蔵寺と寺号を改め、さらに享保二年(1718年)如来寺と改めて現在に至る。

■ 新倉山 正福寺

(しょうふくじ)

TERA MACHI(築地本願寺Web)

富士吉田市浅間1-5-38

浄土真宗本願寺派

授与所:山内庫裏

・大同二年(807年)に弘法大師が当地を訪れ、弟子道海に寺院建立を命じ、富北院(ふほくいん/真言宗)として創建。

・当時は神仏習合色を帯び、富士山五合目神域の別当を勤めたという記録も残るとの由。

・安貞二年(1228年)、9代住職道祐が親鸞聖人に邂逅して真宗に改宗し、正福寺と改めた。

■ 三國第一山 新倉富士浅間神社

(さんごくだいいちさん あらくらふじせんげんじんじゃ)

公式Web

富士吉田市浅間2-4-1

御祭神:木花咲耶姫命、大山祗命、瓊瓊杵尊

社格等:旧村社、甲斐国八代郡荒倉郷氏神

授与所:境内授与所

・慶雲三年(705年)、甲斐国八代郡荒倉郷へ富士北口郷の氏神として創祀。

・大同二年(807年)の富士山大噴火に際し、朝廷からの勅使が参向せられ、国土安泰富士山鎮火祭を執行、平城天皇より「三国第一山」の称号および天皇御親筆の勅額等を奉納。

・境内上部の戦没者慰霊の五重塔「忠霊塔」と新倉山浅間公園の桜と富士山が重なる絶景はSNSなどでも人気で、とくにインバウンドの来訪が多い。

■ 荒濱神社

(あらはまじんじゃ)

公式Web

富士吉田市浅間2-4-1

(新倉富士浅間神社境内社)

御祭神:機神様

授与所:新倉富士浅間神社境内授与所

・当地はふるくから養蚕・織物の産地として栄え、養蚕・織物の神様として当社がお祀りされている。

・織物はタテとヨコの糸を交差させて織ることから、縁結びの神様としても知られている。

■ 福地八幡宮/福地八幡社

(ふじはちまんぐう/ふくちはちまんしゃ)

山梨県神社庁

富士吉田市下吉田5178

御祭神:天照皇大神、息長足姫、誉田別命、渡辺綱命

授与所:境内に案内あり

■ 北東本宮小室浅間神社(大明見浅間神社)

(おおあすみおむろせんげんじんじゃ)

山梨県神社庁Web

富士吉田市大明見2-1-1

御祭神:木花開耶姫命、誉田別命、国狭槌命、泥土煮命、上筒男命、他十三柱

授与所:境内授与所

■ 護国神社

(ごこくじんじゃ)

富士吉田市大明見2-1-1

(北東本宮小室浅間神社境内社)

授与所:小室浅間神社境内授与所

■ 明見山 慈光院

(じこういん)

公式SNS

富士吉田市大明見3-246

臨済宗妙心寺派

御本尊:

授与所:山内庫裏

■ 不二阿祖山太神宮

(ふじあそやまだいじんぐう)

公式Web

富士吉田市大明見3537

授与所:境内授与所

■ 引接山 西方寺

(さいほうじ)

公式Web

富士吉田市小明見2058

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:甲斐百八霊場第28番、郡内三十三番観音霊場第8番

授与所:山内庫裏

■ 小明見富士浅間神社

(こあすみふじせんげんじんじゃ)

富士吉田市向原1-21-11

主祭神:木花咲耶姫命

社格等:旧村社

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

■ 三寳山 此教院 萬年寺

(まんねんじ)

富士吉田市小明見6071

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:郡内三十三番観音霊場第7番、同第14番

授与所:山内庫裏

■ 山之神社

山梨県神社庁Web

富士吉田市小明見4-9-22

主祭神:大山祗命

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

■ 明見根元神社

(あすみねのがみ)

山梨県神社庁Web

富士吉田市小明見6214

御祭神:天御柱命、罔象女命

社格等:御大沢部落の守護神

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

03.西桂町

■ 不二山 一乗寺

(いちじょうじ)

公式Web

西桂町小沼1997

臨済宗妙心寺派

御本尊:延命地蔵菩薩

札所:甲斐八十八ヶ所霊場12番、郡内三十三番観音霊場15番

・開祖は笑山西堂和尚。開山は永享三年(1431年)本如実性景川禅師(妙心寺四派の一・龍泉派開祖)

・延暦十九年~廿三年(800-804年)の富士山延暦大噴火の際、国家安寧の祈祷と衆生供養のために建てられた永興庵が前身と伝わる。

・元禄二年(1689年)鳳谷守逸和尚により再興、永興寺から一乗寺へと改める。

・昭和39年、旧品第寺本堂を移転して書院として再建した際に、旧品第寺の十一面観世音菩薩(郡内三十三番観音霊場札所第15番札所本尊)を合祭して札所となる。

04.忍野村

■ 忍草山 大日院 東圓寺

(とうえんじ)

公式Web

忍野村忍草38

天台宗

御本尊:阿弥陀三尊

司元別当:忍草浅間神社

札所:甲斐之国都留郡三十三ヶ所観音霊場第4番、富士山北口元八湖霊場発願・結願

授与所:山内庫裏

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印(常時授与かは不明)

【写真 下(右)】 聖観世音菩薩の御朱印

【写真 上(左)】 鈴原不動尊の御朱印

【写真 下(右)】 鈴原不動尊の御朱印

・弘仁年間(810-824年)、弘法大師が東国巡錫の折、富士山北麓で霊泉の湧出を見つけられここに一宇を建立、大日如来を安置されたのが創建と伝わり、当初は湖畑山南泉寺と号した真言宗寺院とされる。

・鎌倉時代に入って天台宗寺院となり忍草山大日院東圓寺と改めたという。

・寺伝によると、古くは富士山の鬼門を守護する蛇頭疫神社に隣接する地にあったといい、源頼朝公より広大な寺領の寄進を得たという。

・正徳元年(1711年)現在地に移転。

・古くから富士修験の道場として重要なポジションにあり、朝日浅間宮(現・忍草浅間神社)の別当を務めた。

・江戸後期には、富士講中が禊の地とした元八湖霊場(現・忍野八海)の拠点の寺として隆盛したという。

・古本尊は大日如来。現在の御本尊として阿弥陀三尊を奉じている。

・明治の神仏分離で富士山北口一合目より御遷座の不動明王像は鈴原不動尊と呼ばれて信仰を集める。

■ 蛇頭疫神社

忍野村忍草1967

御祭神:大禍津日神、八十禍津日神

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・御祭神の性格については諸説あるようだが、現地縁起書に「忍草部落の北東艮(うしとら)の方表鬼門に位置し、古来から部落の安泰をみそなはしてきた。」とあり、東圓寺公式Webに「富士山の鬼門を守護する」とあるので、当社は富士山および忍草部落の鬼門鎮護の性格がうかがわれる。

■ (忍野八海)浅間神社/忍草浅間神社

(おしのはっかいせんげんじんじゃ/しぼくさせんげんじんじゃ)

公式SNS

忍野村忍草456

御祭神:木花開耶姫命、天津日高日子番能邇々藝能尊、大山祇命

旧社格:村社

元別当:忍草山 大日院 東圓寺(忍草)

授与所:境内授与所

・大同二年(807年)創建、建久四年(1193年)源頼朝公の富士巻狩りの際に広大な御朱地を賜り、和田義盛と畠山重忠が随神門と金剛力士像(運慶作)を建立したという。

・広い地域の神社を官掌され、複数の御朱印を授与されている。

[ 富士山北口元八湖霊場 ]

世界遺産富士山の構成資産の一部として認定された忍野八海の8つの池それぞれを守護する八大竜王を巡拝する霊場。発願、結願ともに忍草の東圓寺。

八のつく日(8・18・28日)限定で御朱印が授与されている。→ 情報

■ 忍草山 大日院 東圓寺

(とうえんじ)

忍野村忍草38

札所:富士山北口元八湖霊場発願・結願

札所本尊:八大竜王(守護)

授与所:山内庫裏

■ 忍野八海一番出口池守護 灘陀竜王

(でぐちいけしゅご なんだりゅうおう)

忍野村忍草3483-2

札所:富士山北口元八湖霊場第1番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・やや離れて最も面積が広い池で水深0.5メートル。

・別名「精進池」とも呼ばれ、富士講信者はこの池の湧水で登山前に身を清めたという。

■ 忍野八海二番お釜池守護 跋難陀竜王

(おかまいけしゅご うぱなんだりゅうおう)

忍野村忍草111-2

札所:富士山北口元八湖霊場第2番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・最も小さな池で 水深:4メートル。

■ 忍野八海三番底抜池守護 娑加羅竜王

(そこなしいけしゅご しゃがらりゅうおう)

忍野村忍草272-2

札所:富士山北口元八湖霊場第3番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・樹林が生い茂る静かな池で水深1.5メートル。「はんの木林資料館」入館料300円が必要。

■ 忍野八海四番銚子池守護 和修吉竜王

(ちょうしいけしゅご ぶぁ-すきりゅうおう)

忍野村忍草266-3

札所:富士山北口元八湖霊場第4番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・銚子の形から名付けられたといい水深4メートル。縁結びの池と伝わる。

■ 忍野八海五番湧池守護 徳叉迦竜王

(わくいけしゅご とくしゃかりゅうおう)

忍野村忍草361-2

札所:富士山北口元八湖霊場第5番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・八海一の湧水量で水深4メートル。中心部にあり賑わう。

■ 忍野八海六番濁池守護 阿那婆達多竜王

(にごりいけしゅご あなぶぁたぶたりゅうおう)

忍野村忍草269-2

札所:富士山北口元八湖霊場第6番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・湧池に隣接し、阿原川と合流して水深0.5メートル。濁ってはいない。

■ 忍野八海七番鏡池守護 摩那斯竜王

(かがみいけしゅご まなすう゛ぃんりゅうおう)

忍野村忍草339-2

札所:富士山北口元八湖霊場第7番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・見事な逆さ富士で知られ水深0.3メートル。

■ 忍野八海八番菖蒲池守護 優鉢羅竜王

(しょうぶいけしゅご うっぱらかりゅうおう)

忍野村忍草444-2

札所:富士山北口元八湖霊場第8番

授与所:忍草山 大日院 東円寺(忍野村忍草38)

・菖蒲が繁る水深0.5メートルの池。奥は八海菖蒲池公園。

■ 出口稲荷社

(でぐちいなりしゃ)

忍野村忍草3483-2

御祭神:

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・忍野八海一番出口池のほとりの小高い場所に御鎮座の稲荷社。

・池のほとりに3匹のキツネが棲み、いたずらをしては村人を困らせていた。『キツネを神として祀れば災いは無くなる』とのお告げを受けた村人たちは、大正14年お告げ通りに「出口稲荷大明神」を建立し祀ったところ、キツネの被害はなくなったという。

■ 穂見神社

(ほみじんじゃ)

忍野村忍草2206

御祭神:保食神

授与所:忍野八海(忍草)浅間神社

・金融通の守護神として崇敬される。

■ 醫王山 承天寺

(じょうてんじ)

公式Web

忍野村内野192

臨済宗妙心寺派

御本尊:薬師如来

札所:甲斐百八霊場第31番、郡内三十三番観音霊場第9番