関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-2

Vol.-1からのつづきです。

■ 第3番 蓮葉山 妙智院 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派

御本尊:大日如来・阿弥陀如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第42番、江戸八十八ヶ所霊場第42番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14 をベースに再編しています。

第3番札所は、御府内八十八ヶ所霊場札所の集中エリア・谷中の観音寺です。

公式Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

観音寺は、慶長十六年(1611年)神田北寺町(現・千代田区神田錦町周辺)に、長福寺を号し尊雄和尚を開基に創建されました。

神田など、江戸城まわりにあった寺院は江戸城の拡張やこれにともなう武家屋敷地化もあって次々と移転を命ぜられましたが、当山もその例にもれず、慶安元年(1648年)御用地として召し上げられ、谷中清水坂(現・台東区池之端周辺)に移転したもののこちらもまた御用地となり、延宝八年(1680年)現在地に移転しています。

元禄十四年(1701年)三月十四日、浅野内匠頭長矩が江戸城内にて刃傷。即日切腹となり浅野家はお家断絶、領地を没収されました。

元禄十五年(1702年)二月、当山でしばしば密議を重ねた近松勘六行重、奥田貞右衛門行高(ともに当山6世朝山和尚(文良)の兄弟)は江戸を下り、十二月十四日赤穂義士討入り。

主君の仇の吉良上野介義央の首級をあげ本懐を遂げました。

元禄十六年(1703年)赤穂義士切腹。当山は義士の供養塔を建て、義士の菩提を弔うこととなりました。

これより、当山は「赤穂義士ゆかりの寺」としても知られています。

享保元年(1716年)8代将軍・徳川吉宗公の長子の長福丸(家重公)と寺号が重なるため、ときの住職朝海和尚はこれをはばかり寺号を長福寺から観音寺へと改めました。

『寺社書上』ではこの朝海和尚を中興開基とし、真言宗江戸四箇寺の本所弥勒寺末とされたと記され、公式Webでも朝海和尚の功績がとり上げられています。

谷中は江戸城周辺から寺院の移転が相次ぎ、元禄年中(1688-1703年)頃には御府内有数の寺町となりました。

御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1763年)とみられるので、御府内霊場に谷中の札所が多数定められる下地はすでに整っていました。

公式Webにも「宝暦年中(1751-1763年)江戸府内八十八所霊場巡拝が設けられ、観音寺は四十二番札所となる。」と明記されています。

明和九年(1772年)、行人坂の大火で諸堂宇を失い、寺伝類の多くも焼失しました。

しかし、谷中の中心にある御府内霊場札所で、観音堂安置の如意輪観音信者の助力もあってか、観音寺の復興ははやかったと伝わります。

安永年中(1772-1780年)には「三十三所観音参/上野より王子駒込辺西国の写し霊場」が開創。

観音寺は第32番札所に定められ、弘法大師(御府内霊場)、観音(上野王子駒込霊場)両霊場の札所となりました。

『江戸歳事記 4巻 付録1巻 [2]』(国立国会図書館)に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」の一覧があり、たしかに第32番として「谷中観音寺」がみられ、札所本尊は如意輪観世音菩薩となっています。

(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」)様)

この霊場は「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」とも呼ばれますが、筆者がまわった範囲では「西国霊場」の方が通りがよく、札所印つき御朱印授与の札所もあれば、廃寺や御朱印じたい不授与の札所も多く、御朱印拝受しにくい霊場となっています。

→ ■ 希少な札所印

↑ 第4番札所思惟山 正受院(北区滝野川)の札所御朱印。

「西國四番寫」の札所印が捺されています。

明治初頭の神仏分離・廃仏毀釈により寺地を官有地とされましたが、住職および檀信徒の寺運繁栄の努力により昭和18年現本堂が落慶しています。

このとき境内佛(濡佛)であった胡銅製大日如来像と阿弥陀如来像が本堂内に遷座され、御本尊となっています。

公式Webによると、当山創建当初の御本尊は五智如来木座像(金剛界五佛仏/大日如来(中心)、阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北))で開基・尊雄和尚が師子相承されていた尊佛でしたが、火災により失われました。

ついで観音堂本尊であった如意輪観世音菩薩と不空羂索観世音菩薩が御本尊となられ、昭和18年現本堂落慶とともに大日如来・阿弥陀如来両尊が御本尊となりました。

旧御本尊の観音菩薩像は、現在本堂内位牌堂に安置されています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

四十二番

谷中●●門前町

蓮葉山 妙智院 観音寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [112] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.104』

本所弥勒寺末 谷中不唱小名

蓮葉山妙智院観音寺

起立慶長年中

権現様御代 神田北寺町ニて拝領仕候

大猷院様御代 御用地ニ相成代地谷中清水坂ニ●右之●坪数程拝領仕候

厳有院様御代 御用地ニ相成 延寶八年只今之場所代地拝領仕候

開基 尊雄 寂年月不知

中興開基 当寺第六世朝快住職中 本所弥勒寺之末寺ニ●

右等之始末古記録等焼失仕候ニ付●●分不申候

本堂

本尊五智如来

四佛 阿閦 宝生 弥陀 釈迦 各木坐像

弘法大師 興教大師 各木坐像

護摩堂

本尊不動明王木坐像

観音堂

本尊如意輪観音木坐像

稲荷社

濡佛二体 大日如来 阿弥陀

■『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

観音寺(谷中上三崎北町七番地)

本所彌勒寺末、蓬莱山と号す。本尊大日如来。慶長十六年、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年谷中清水坂に移り、延寶八年現地に転じた。開山は僧尊雄。境内に観音堂(如意輪観音安置)、大師堂(弘法大師像安置)、駄枳尼天堂(駄枳尼天安置)がある。

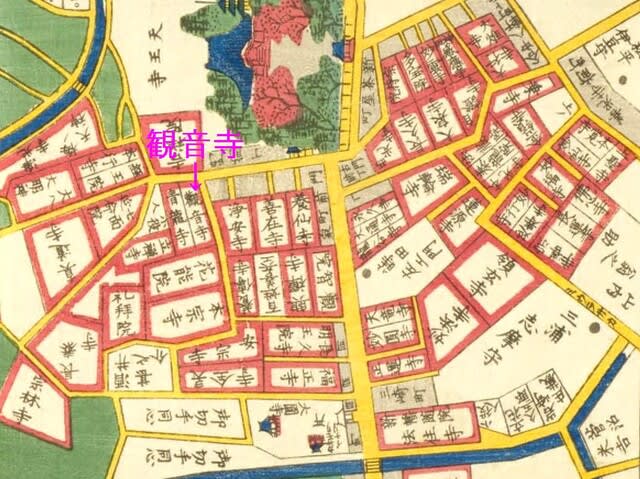

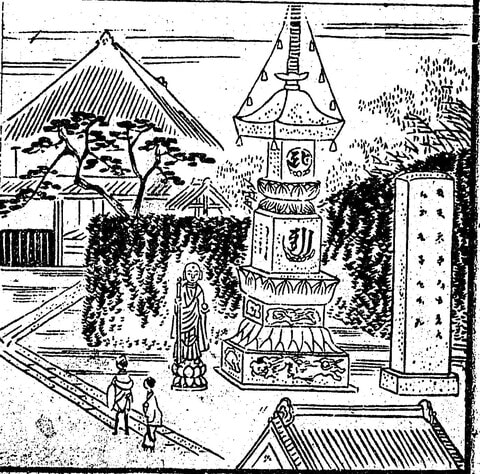

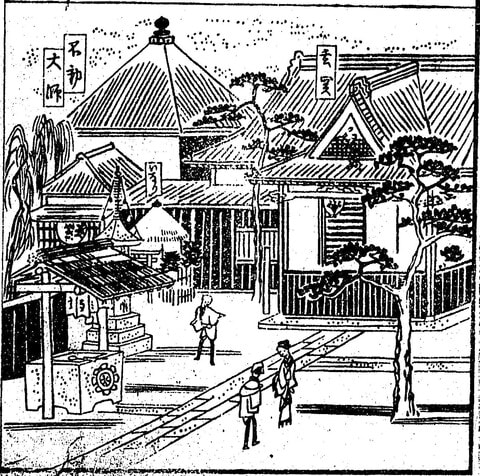

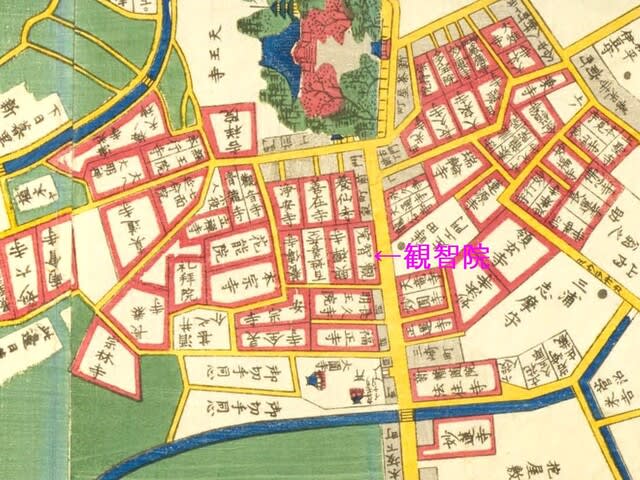

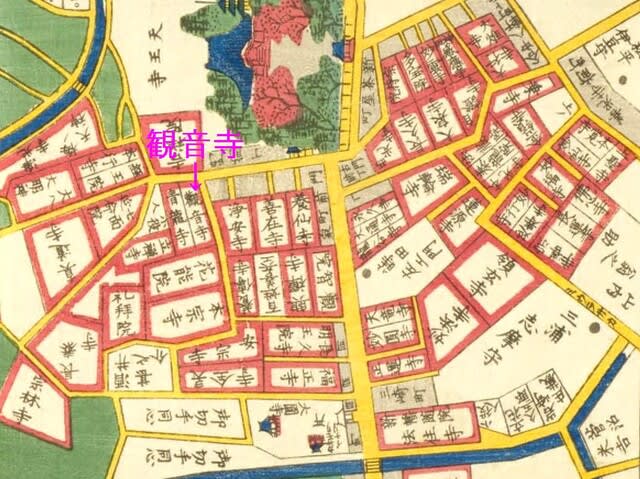

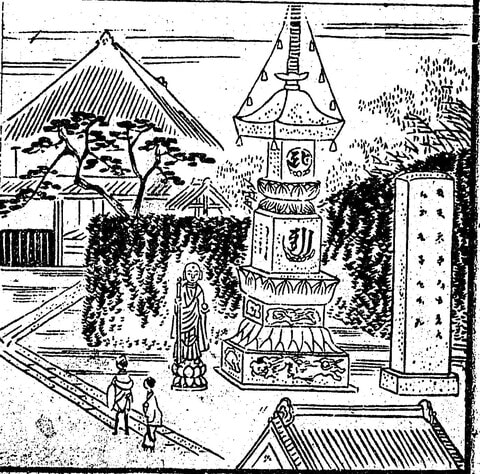

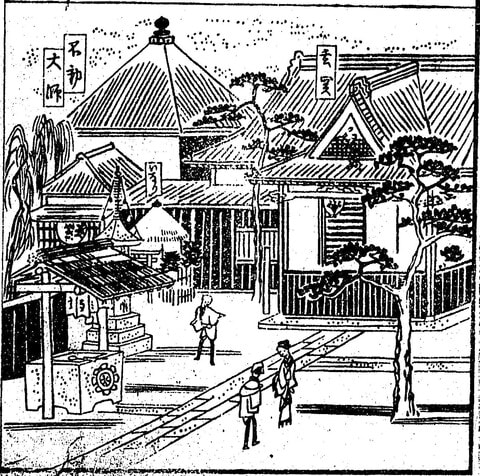

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

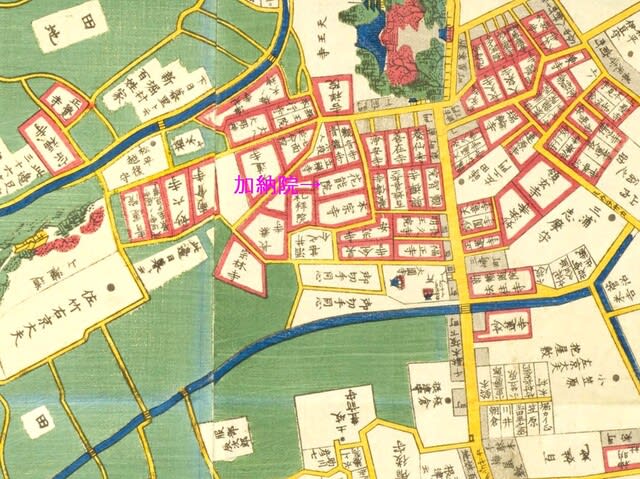

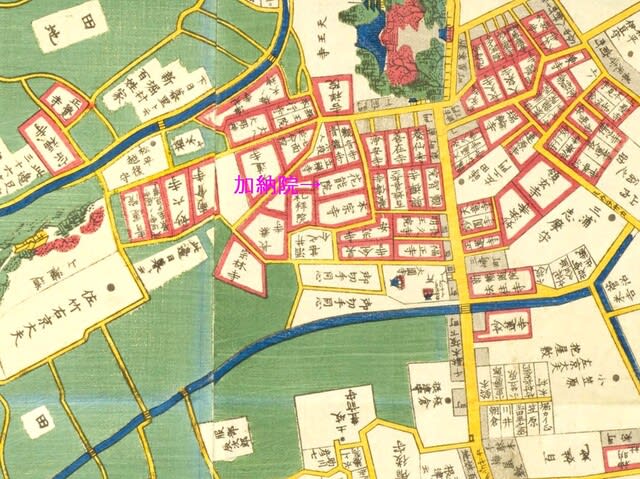

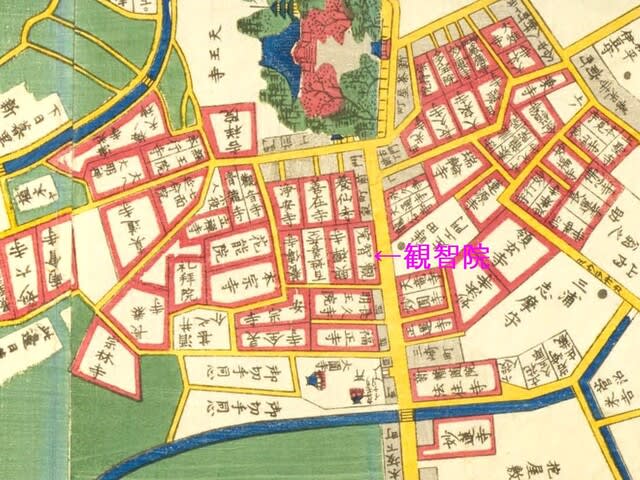

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約5分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。

谷中は都内有数の寺院の集積地で、複数の御府内霊場札所が立地します。

観音寺は日暮里駅から谷中銀座(夕やけだんだん)に至る御殿坂と千駄木から谷中にのぼる三崎坂を南北に結ぶ通り沿いにあります。

→ 谷中マップ

南側路地沿いの築地塀は国の国の登録有形文化財(建造物)に指定され、その趣きある風景は寺町・谷中のシンボルとしてしばしばメディアなどでとり上げられます

「観音寺の築地塀」は、幕末頃の築造で、南面のみ現存しています。

【写真 上(左)】 築地塀

【写真 下(右)】 山内入口

前面道路から少し引き込んで石畳。

右手石標は特徴ある字体の御寶号「南無大師遍照金剛」。

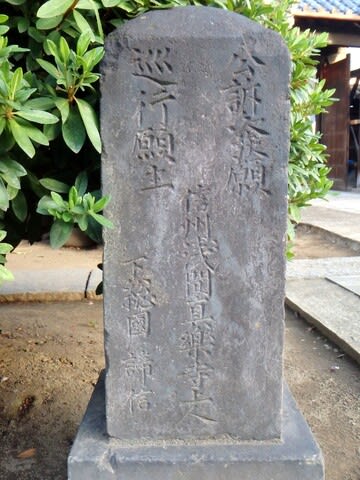

【写真 上(左)】 御寶号の石標

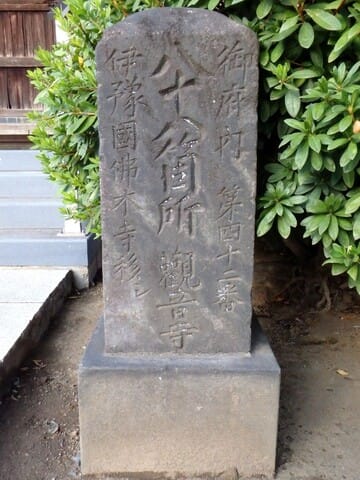

【写真 下(右)】 観音霊場札所碑

【写真 上(左)】 遠忌碑

【写真 下(右)】 山門

左手の「西国三十二番 近江観音寺うつし」とある石標は、「上野王子駒込辺三十三観音霊場」第32番の札所標。

そのとなりには弘法大師九百五十年と興教大師六百五十年の併記遠忌碑。

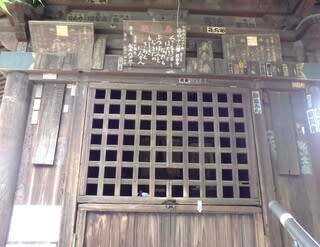

山門は切妻屋根本瓦葺で、おそらく薬医門と思われます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

参道正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、照り気味に秀麗に葺きおろす屋根が風格を感じさせます。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝正面の4連の桟唐戸が意匠的に効いています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂右手

本堂向かって右手には宝形造銅板葺の大師堂があり、こちらは御府内霊場の拝所となっています。

【写真 上(左)】 大師堂-1

【写真 下(右)】 大師堂-2

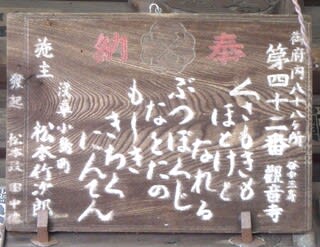

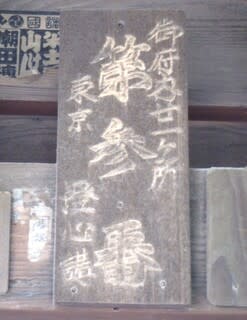

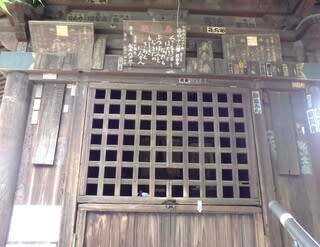

堂宇前には年季の入った御府内霊場の札所標。

堂宇前面には複数の御府内霊場の札所板、向拝見上げに御府内霊場の札所板と上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所板。

貴重な御府内二十一ヶ所第参番の札所札もみえます。

『江戸歳事記』では、「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」の第32番札所(観音寺)の札所本尊は如意輪観世音菩薩となっていますが、この札所板には千手観世音菩薩と刻されています。

また、札所板の霊場名は「西國三十三ヶ所寫」とみえ、やはり従前からこの霊場名で通っていたようです。

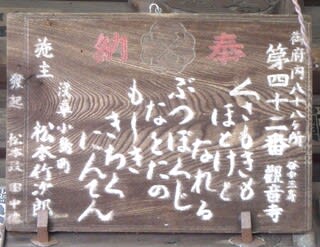

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板-1

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板-2

【写真 上(左)】 御府内廿一ヶ所札所板

【写真 下(右)】 観音霊場札所板と千社札

軒裏を埋める古びた千社札が、札所としての古い歴史を感じさせます。

(現在はほとんどの寺社で千社札の貼付は禁止されています。)

堂内中央に弘法大師坐像、向かって右手に不動明王立像、左に興教大師坐像を奉安。

【写真 上(左)】 大師堂向拝

【写真 下(右)】 赤穂義士供養塔

本堂と大師堂の間には赤穂義士の供養塔と宝篋印塔。

その周辺には、聖観世音菩薩立像、如意輪観世音菩薩の石仏、救世菩薩地蔵尊などが安置されています。

『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされています。

同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたもの。

『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。

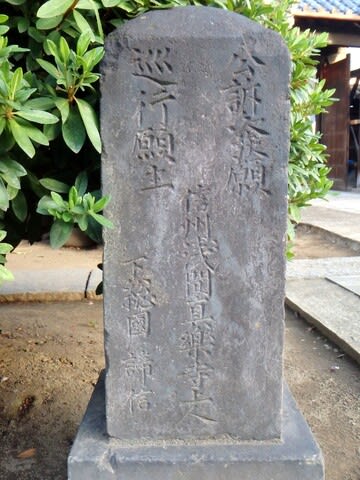

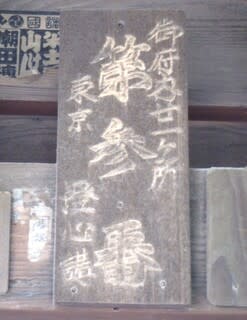

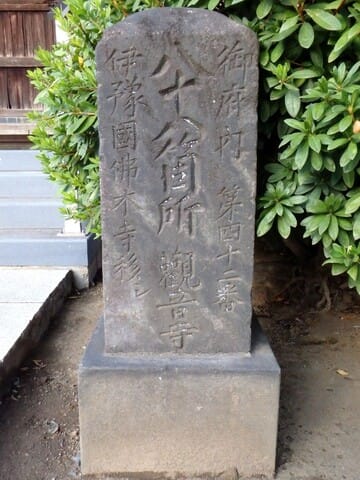

また、このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります

本堂並びにある客殿も登録有形文化財(建造物)に指定されています。

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 客殿からの本堂

御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。

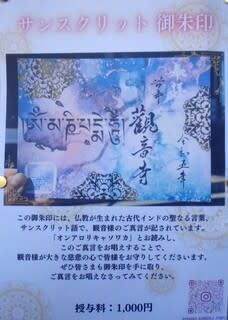

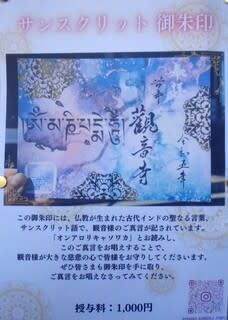

こちらの御朱印拝受については、以前はいささか敷居が高い印象がありましたが、久しぶりにWebで観音寺の御朱印情報を検索してみたら、なんとスワロフスキー(クリスタルガラス)付御朱印や切り絵御朱印で有名になっている模様。(ぜんぜん知らなかった。)

【写真 上(左)】 スワロフスキー付御朱印の案内

【写真 下(右)】 スワロフスキー付御朱印

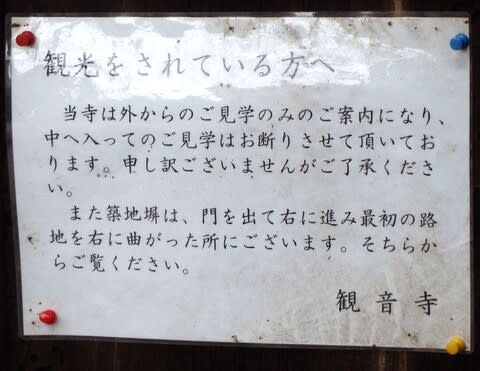

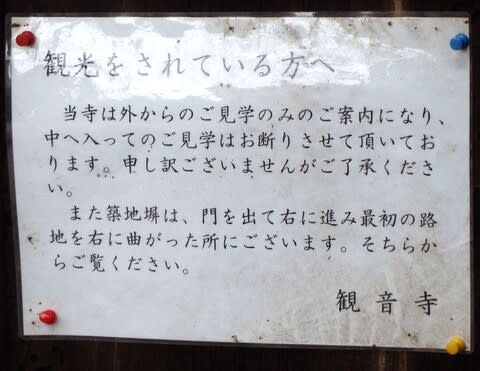

大師堂前には↓のような掲示が依然としてあります。

スワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印目当ての人も、いちおうは参拝しているのでしょうか・・・。

谷中の西光寺も以前は御朱印不授与でしたが、いまでは絵御朱印が人気となり、遙拝を条件とした御朱印郵送対応までされています。

→ ■ 谷中の御朱印・御首題

やはり絵御朱印の人気はかなりのものがありそうです。

個人的には絵御朱印や切り絵御朱印にさほど興味はありませんが、これをきっかけに仏教に興味をもつ人が増えるのは、意義あることなのかもしれません。

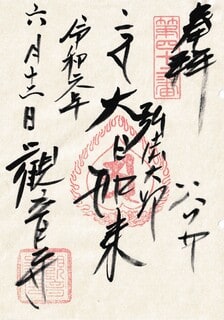

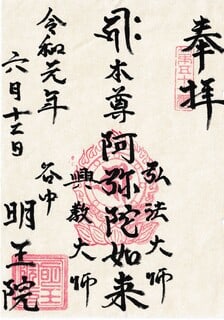

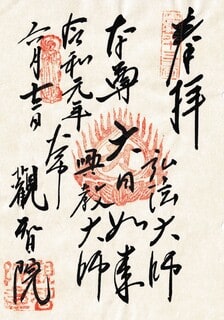

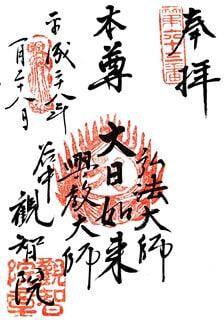

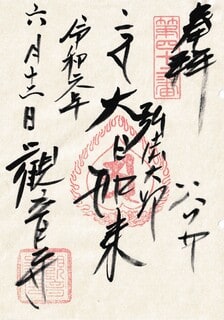

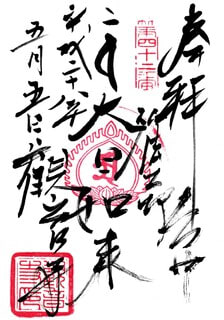

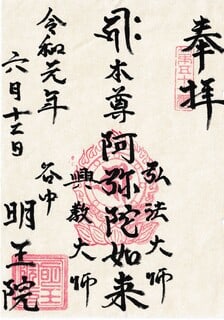

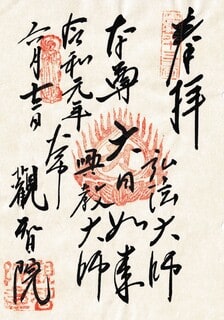

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に金剛界大日如来のお種子「バン」、「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫とお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

公式Web掲載の御本尊は智拳印を結ばれる金剛界大日如来、当山の当初の御本尊は五智如来で金剛界系です。

御寶印の「ア」は、胎蔵大日如来のお種子というより、通種子(すべての尊格をあらわす)として用いられているのかもしれません。

【写真 上(左)】 御本尊・大日如来の御朱印

【写真 下(右)】 お種子(ア)の御朱印

上記のとおり、現在観音寺の御朱印はスワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印がメインの模様で、無申告での墨朱御朱印は大日如来の揮毫御朱印か、お種子(ア)の揮毫御朱印が授与されている模様です。

御府内霊場御朱印の汎用御朱印帳への授与については不明です。

■ 第4番 長谷山 元興寺 加納院

(かのういん)

台東区谷中5-8-5

新義真言宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第64番、江戸八十八ヶ所霊場第63番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21 をベースに再編しています。

第64番は谷中の加納院。御府内霊場では数すくない、紀州根來寺を総本山とする新義真言宗の寺院です。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

加納院は、慶長十六年(1611年)、幕府より神田小(北)寺町に寺地を給せられて尊慶上人が開基、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。

慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となったためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)、観智院(第63番)などと同様とみられますが、慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、延宝八年(1680年)再び幕府用地となったため現在地へ移転といいます。

※( )は御府内八十八ヶ所霊場の札番。

加納院は情報が少ないですが、『寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は阿弥陀如来で両脇侍は正観世音菩薩と勢至菩薩。

御本尊の阿弥陀如来は「(御府内)八十八ヶ所ノ第六十三番」と記されています。

本堂内(『下谷区史』では大師堂内)に弘法大師像、興教大師像を奉安し、御府内霊場札所としての要件は整っていたようです。

聖天堂には大聖歓喜天二躰(秘佛)と本地佛として十一面観世音菩薩を奉安。

相殿に稲荷。阿弥陀如来、弁財天二躰、千手観世音菩薩も安置と伝わります。

『ルートガイド』によると、当山所蔵の「両界曼荼羅版木」は台東区有形文化財に指定されているとのこと。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

六十四番

谷中

長谷山 元興寺 加納院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.102』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

長谷山元興寺加納院

起立 慶長十六年(1611年)

開基 尊慶 寛永十三年(1636年)寂

権現様御代 神田北寺町ニ寺地拝領仕候 慶安元年(1648年)大猷院様御代 神田北寺町御用ニ付 谷中清水坂ニテ替地拝領仕候 延宝八年(1680年)厳有院様御代御用地ニ付 清水坂地処差上● 只今ハ当所ニ住居仕候

本堂

本尊 阿弥陀如来木座像

八十八ヶ所ノ第六十三番

両脇士 観世音 勢至

弘法大師 興教大師

位牌壇 大日如来

聖天堂

歓喜天二躰 秘佛

本地 十一面観音

相殿稲荷 阿弥陀如来 弁財天二躰 千手観世音

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

加納院(谷中上三崎北町六番地)

本所彌勒寺末、長谷山元興寺と号す。本尊阿彌陀如来。慶長十六年(1611年)幕府より神田北寺町に寺地を給せられて起立した。開山を尊慶(寛永十三年(1636年)四月六日寂)といふ。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となったため谷中清水坂(現谷中清水町)に移り、延寶八年(1680年)同所亦用地となり、現地に転じた。

境内に聖天堂(大聖歡喜天を安置す)及び大師堂(弘法大師像及び興教大師像を安置す)がある。

「加納院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約7分。

東京メトロ千代田線「千駄木」駅からの方が距離的には近いくらいですが、急な登りとなります。

台地上にある「日暮里」駅から歩くとわかりにくいですが、千駄木方面から望むとかなりの高台にあることがわかります。

寺院に囲まれた路地奥の立地ですが、観光スポットの観音寺の築地塀の先にあり、目立つ朱塗り門を構えているので、訪れる人は意外に多いのかもしれません。

位置的には三崎坂から明王院と観智院のあいだの路地を北に入った路地の突き当たりにあります。

この路地まわりはほとんどが寺院で、谷中が都内屈指の寺町であることを実感できます。

【写真 上(左)】 加納院前から望む観音寺の築地塀(左)

【写真 下(右)】 山門

山門は切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの薬医門で、脇塀とともにコの字型の空間をつくり出し、どこか城門のようです。

山門前に御府内霊場札所標。

これは御府内八十八ヶ所霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)を併記したもので、比較的めずらしいかたちでは。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山内

緑濃い山内はよく手入れされて心なごみます。

四季折々の花々が咲き誇る花の寺でもあるようです。

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの向拝

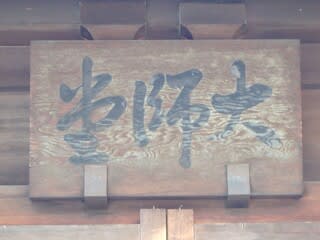

向拝に扁額はないですが、向拝扉右手に御府内霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)の札所板が掲げられています。

【写真 上(左)】 札所板

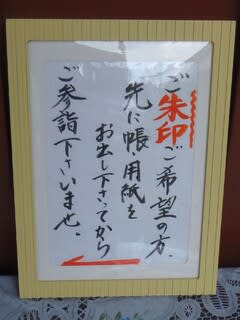

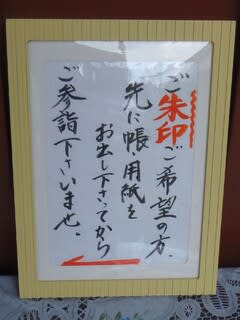

【写真 下(右)】 御朱印案内

御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。

御府内霊場は参拝後の御朱印申告が原則ですが、こちらでは参拝前に御朱印帳を預ける旨の掲示があります。

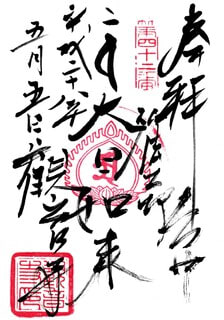

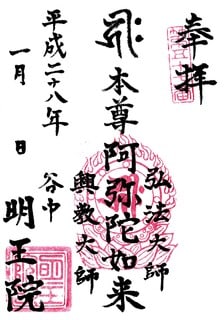

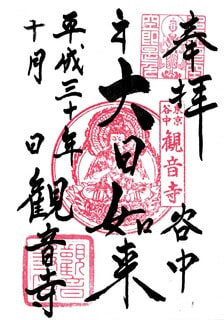

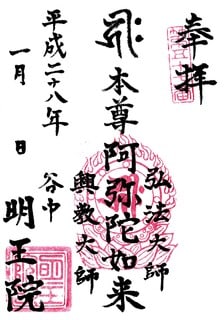

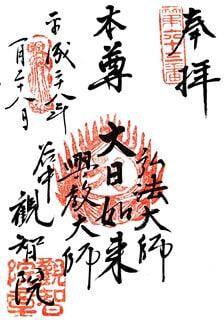

〔 加納院の御朱印 〕

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

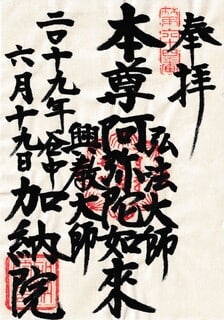

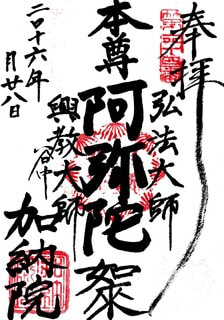

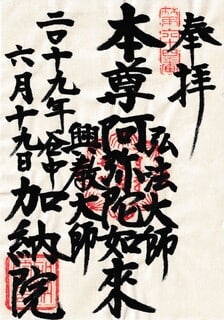

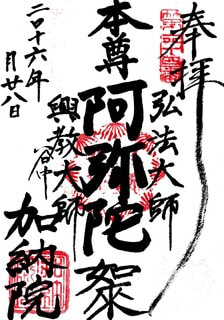

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫とお種子(おそらく阿弥陀如来のお種子・キリーク)の御寶印。

御寶印は八葉をかたちどったもので、胎蔵曼荼羅の中心部・中台八葉院をモチーフとしたものかも。

右に「第六十四番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

西暦で書かれた奉拝日が個性的です。

■ 第5番 天瑞山 観福寺 明王院

(みょうおういん)

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第57番、江戸八十八ヶ所霊場第57番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19 をベースに再編しています。

第5番は谷中の明王院です。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院は、慶長十六年(1611年)二月、御水尾天皇の勅願により、幕府より神田北寺(小寺)町に寺地を給せられ、僧辨圓が創建。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となつたため谷中に移ったといいます。

『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)と同様とみられますが、『ルートガイド』には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治三年(1660年)に現地に移転とあります。

本堂には御本尊阿弥陀如来を奉安。

境内聖天堂には大聖歓喜天尊と本地十一面観世音菩薩、不動堂には不動尊、大師堂には弘法大師像を安置と伝わり、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。

『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十七番

谷中三●●町

天瑞山 観福寺 明王院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.101』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

天瑞山歓福寺明王院

権現様御代慶長十六年(1611年) 開山辨圓法印代 於神田小寺町ニ拝領仕候

大猷院様御代慶安元年(1648年)中、右之寺地御用地ニ付被召上、谷中●代地拝領仕候

開山 辨圓法印 寛永五十月四日遷化

中興開基 朝誉法印、宝永三年(1706年)遷化

本堂

本尊 阿弥陀佛 丈一尺七寸立像

聖天宮 尊像金佛秘尊 本地十一面観音立像

不動堂 不動尊丈五寸座像

稲荷社 神躯幣束

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

明王院(谷中初音町一丁目二三番地)

本所彌勒寺末、天瑞山觀福寺と号す。本尊三尊彌陀如来。

当寺も慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、僧辨圓の建立する所で、慶安元年(1648年)同所は幕府用地となつたため現地に移つた。

境内聖天堂には大聖歓喜天像を安置し、大師堂には弘法大師像を安置する。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約5分。

JR「日暮里」駅からも歩けます。

千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。

このあたりも谷中寺町のほぼ中心部に当たります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 院号標

山内入口の門柱は院号標を兼ねています。

参道左手に六地蔵、正面に大師堂がみえます。

大師堂前を斜め左に折れると、その正面が本堂です。

山内は手入れが行き届いてきもちがいいです。

大師堂右手前には、椅子式の牀座に坐される真如親王様の弘法大師像が刻まれた見事な宝篋印塔(納経塔?)があります。

【写真 上(左)】 六地蔵

【写真 下(右)】 宝篋印塔

当山は明治17年(1884年)の火災で堂宇を焼失し、本堂は昭和46年(1971年)、大師堂は平成7年(1995年)に再建されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 天水鉢

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

本堂は宝形造桟瓦葺流れ向拝で、屋根には火焔宝珠を置いています。

近代建築で向拝まわりはコンクリ造ですが、小壁に菱格子、向拝左右に花頭窓を置き引き締まった意匠です。

向拝見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 大師堂(手前)と本堂(奥)

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は宝形造本瓦葺で向拝柱はなく、屋根には宝珠を置いています。

大師堂前から拝むと、本堂の桟瓦と大師堂の本瓦、本堂の火焔宝珠と大師堂の宝珠が呼応して、見応えのある意匠となっています。

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 注意書き

山内には納経ないし読経を促す掲示があり、勤行式を貸し出しいただけます。

「大師堂のお大師さま、本堂の阿弥陀如来両方にお参り下さい。」とあるので、やはり御府内霊場(というか弘法大師霊場)の正式参拝はお大師さまと御本尊(ないし札所本尊)への参拝ということになるのでしょう。

御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。

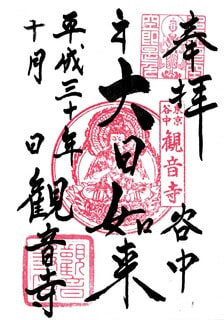

〔 明王院の御朱印 〕

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第五十七番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第6番 初音山 東漸寺 観智院

(かんちいん)

公式Web

台東区谷中5-2-4

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第64番、江戸八十八ヶ所霊場第64番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21 をベースに再編しています。

第6番は谷中の観智院です。

公式Web、下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

観智院は、慶長十六年(1611年)、照譽法印が小(北)寺町に開山、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。

慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となつたためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)などと同様とみられますが、寺伝には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治年中(1658-1660年)に現在地へ移転とあります。

※( )は御府内八十八ヶ所霊場の札番。

延宝八年(1680年)、当山12世・宥朝法印が入山され元禄十一年(1698年)に院号を現在の観(觀)智院に改めました。

当初の院号は圓照院。

宥朝法印は「”圓照”は”炎焦”に通ずる」との霊告を受けられて号を改めたといいます。

宥朝法印の入山により寺勢はますます興隆しましたが、公式Webでは当山と檀越関係にあった奥医師・丸山玄棟の外護も大きかったと推察されています。

安永八年(1779年)には不動堂を建立、興教大師作と伝わる不動尊像が安置され、五大明王像を奉安という史料もみられます。

五大明王とは不動明王を中心に降三世明王(東)、軍荼利明王(南)、大威徳明王(西)、金剛夜叉明王(北)と配置される明王像で、霊験ことにあらたかとして広く信仰されます。

元禄十六年(1703年)十一月、大震災につづいて本郷追分、小石川辺から出火した火災は、折からの強風にあおられて江戸の町の大半を焼きつくしました。

谷中の寺院も多くが焼失しますが、観智院は奇跡的に炎禍を遁れたといいます。

観智院の不動尊は興教大師御作と伝わる霊像であること、中興開山・宥朝法印の「火除けの改号」のいわれ、そして大火の炎禍を免れたことなどもあってか、「谷中の火除不動尊」と呼ばれて多くの参詣者を集めたといいます。

文化・文政(1804-1829年)の頃になると、江戸御府内はもちろん近隣からも参詣人が訪れ、門前は市がたつほどの賑わいになったと伝わります。

谷中のメインロードであった「三崎坂」(さんざきざか)に面していたことも大きいのでは。

明治初頭の神仏分離の際には大店の商人をはじめとする町人の檀信徒が23世・真興法印のもとに結集して寺門を支えたといい、御府内霊場札所のポジションも堅持しています。

明治39年、24世・海隆法印が入山、先々代・石本海隆師も堂宇整備に尽力されて大正年間にはふたたび寺容を整えたといいます。

関東大震災では延焼を免れた当山に人々が避難したといい、昭和20年3月の東京大空襲では本堂・庫裡に砲弾を受けたものの大師堂・不動堂は焼失の難を遁れ、いまなお戦前の姿を残すとともに、御本尊・大日如来をはじめすべての仏像、什器もまた焼失を遁れています。

火除不動尊の霊験まことにあらたかというべきでしょうか。

昭和24年初音幼稚園を設置し、いまでも山内は園児の声でにぎやかです。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

六十三番

谷中三崎通り

醫王山 東漸寺 観智院

本所弥勒寺末 新義

本尊:弘法大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.100』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

醫王山東漸寺観智院

権現様御世慶長十六年(1611年)2月15日、当寺開山照誉法印代 於神田小寺町ニ寺地拝領仕候 大猷院様御世慶安元年(1648年)中、神田小寺町御用地ニ付被召上 谷中ニ代地拝領仕候

開山 照誉法印 卒年月不知

中興開基 宥朝法印 享保六年(1721年)遷化

本堂

本尊 弘法大師座像

不動尊土蔵

不動尊座像 興教大師作

稲荷社

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

觀智院(谷中初音町一丁目二三番地)

本所彌勒寺末、醫王山東漸寺と号す。本尊弘法大師。当寺亦慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや現地に転じた。開山は僧照譽、中興は僧宥朝。(享保六年(1721年)五月二十二日寂)

境内に不動堂がある。

「観智院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

※ 休園日に撮った写真がなぜか見つかりません。見つかったら追加します。

最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約7分ほど。

JR「日暮里」駅からも同じくらいで歩けます。

千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。

第57番明王院の並びにあり、谷中寺町のほぼ中心部に当たります。

【写真 上(左)】 全景

【写真 下(右)】 本堂

山内のほとんどは幼稚園として使われ、平日の日中はセキュリティ上から閉門されているので、休日の参拝がベターとみられます。

山内入口に初音六地蔵。

昭和58年秋の像立と新しいお像ですが、手篤く供養されて存在感があります。

門柱に院号標があり、おくに本堂は見えますが、平日昼間は園児たちが走り回り幼稚園バスが停まっていたりしてほぼ幼稚園です。

正面の階段上に唐破風の向拝を備えた本堂。

複雑な意匠で見応えがあります。

【写真 上(左)】 不動堂(右)と大師堂(左)

【写真 下(右)】 不動堂の扁額

本堂向かって左手前に不動堂と大師堂があります。

不動堂は宝形造銅板葺で向拝に「火除不動尊」の扁額を掲げています。

大師堂は不動堂の向かって右手に連接してあります。

柱には御府内霊場ではなく、「弘法大師廿一ヶ所六番」の札所板が打ち付けられていました。

お大師さまは、堂内の大ぶりな厨子のなかに御座されています。

御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。

なお、「火除不動尊」の御朱印は授与されていないそうです。

〔 観智院の御朱印 〕

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と胎蔵大日如来のお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第六十三番」の札所印。左に地蔵尊の御影印、院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-3)

→ 記事リスト

【 BGM 】

■ 君がいない世界は切なくて - CHIHIRO feat. KEN THE 390

■ First Desire feat.HIRO from LGYankees, 山猿 中村舞子

■ 願い - 童子-T feat.YU-A (Foxxi misQ)

■ 第3番 蓮葉山 妙智院 観音寺

(かんのんじ)

公式Web

台東区谷中5-8-28

真言宗豊山派

御本尊:大日如来・阿弥陀如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第42番、江戸八十八ヶ所霊場第42番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第32番、東方三十三観音霊場第13番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-14 をベースに再編しています。

第3番札所は、御府内八十八ヶ所霊場札所の集中エリア・谷中の観音寺です。

公式Web、下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

観音寺は、慶長十六年(1611年)神田北寺町(現・千代田区神田錦町周辺)に、長福寺を号し尊雄和尚を開基に創建されました。

神田など、江戸城まわりにあった寺院は江戸城の拡張やこれにともなう武家屋敷地化もあって次々と移転を命ぜられましたが、当山もその例にもれず、慶安元年(1648年)御用地として召し上げられ、谷中清水坂(現・台東区池之端周辺)に移転したもののこちらもまた御用地となり、延宝八年(1680年)現在地に移転しています。

元禄十四年(1701年)三月十四日、浅野内匠頭長矩が江戸城内にて刃傷。即日切腹となり浅野家はお家断絶、領地を没収されました。

元禄十五年(1702年)二月、当山でしばしば密議を重ねた近松勘六行重、奥田貞右衛門行高(ともに当山6世朝山和尚(文良)の兄弟)は江戸を下り、十二月十四日赤穂義士討入り。

主君の仇の吉良上野介義央の首級をあげ本懐を遂げました。

元禄十六年(1703年)赤穂義士切腹。当山は義士の供養塔を建て、義士の菩提を弔うこととなりました。

これより、当山は「赤穂義士ゆかりの寺」としても知られています。

享保元年(1716年)8代将軍・徳川吉宗公の長子の長福丸(家重公)と寺号が重なるため、ときの住職朝海和尚はこれをはばかり寺号を長福寺から観音寺へと改めました。

『寺社書上』ではこの朝海和尚を中興開基とし、真言宗江戸四箇寺の本所弥勒寺末とされたと記され、公式Webでも朝海和尚の功績がとり上げられています。

谷中は江戸城周辺から寺院の移転が相次ぎ、元禄年中(1688-1703年)頃には御府内有数の寺町となりました。

御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1763年)とみられるので、御府内霊場に谷中の札所が多数定められる下地はすでに整っていました。

公式Webにも「宝暦年中(1751-1763年)江戸府内八十八所霊場巡拝が設けられ、観音寺は四十二番札所となる。」と明記されています。

明和九年(1772年)、行人坂の大火で諸堂宇を失い、寺伝類の多くも焼失しました。

しかし、谷中の中心にある御府内霊場札所で、観音堂安置の如意輪観音信者の助力もあってか、観音寺の復興ははやかったと伝わります。

安永年中(1772-1780年)には「三十三所観音参/上野より王子駒込辺西国の写し霊場」が開創。

観音寺は第32番札所に定められ、弘法大師(御府内霊場)、観音(上野王子駒込霊場)両霊場の札所となりました。

『江戸歳事記 4巻 付録1巻 [2]』(国立国会図書館)に「上野より王子駒込辺西国の写三十三所観音参」の一覧があり、たしかに第32番として「谷中観音寺」がみられ、札所本尊は如意輪観世音菩薩となっています。

(→ 札所リスト(「ニッポンの霊場」)様)

この霊場は「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」とも呼ばれますが、筆者がまわった範囲では「西国霊場」の方が通りがよく、札所印つき御朱印授与の札所もあれば、廃寺や御朱印じたい不授与の札所も多く、御朱印拝受しにくい霊場となっています。

→ ■ 希少な札所印

↑ 第4番札所思惟山 正受院(北区滝野川)の札所御朱印。

「西國四番寫」の札所印が捺されています。

明治初頭の神仏分離・廃仏毀釈により寺地を官有地とされましたが、住職および檀信徒の寺運繁栄の努力により昭和18年現本堂が落慶しています。

このとき境内佛(濡佛)であった胡銅製大日如来像と阿弥陀如来像が本堂内に遷座され、御本尊となっています。

公式Webによると、当山創建当初の御本尊は五智如来木座像(金剛界五佛仏/大日如来(中心)、阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北))で開基・尊雄和尚が師子相承されていた尊佛でしたが、火災により失われました。

ついで観音堂本尊であった如意輪観世音菩薩と不空羂索観世音菩薩が御本尊となられ、昭和18年現本堂落慶とともに大日如来・阿弥陀如来両尊が御本尊となりました。

旧御本尊の観音菩薩像は、現在本堂内位牌堂に安置されています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

四十二番

谷中●●門前町

蓮葉山 妙智院 観音寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [112] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.104』

本所弥勒寺末 谷中不唱小名

蓮葉山妙智院観音寺

起立慶長年中

権現様御代 神田北寺町ニて拝領仕候

大猷院様御代 御用地ニ相成代地谷中清水坂ニ●右之●坪数程拝領仕候

厳有院様御代 御用地ニ相成 延寶八年只今之場所代地拝領仕候

開基 尊雄 寂年月不知

中興開基 当寺第六世朝快住職中 本所弥勒寺之末寺ニ●

右等之始末古記録等焼失仕候ニ付●●分不申候

本堂

本尊五智如来

四佛 阿閦 宝生 弥陀 釈迦 各木坐像

弘法大師 興教大師 各木坐像

護摩堂

本尊不動明王木坐像

観音堂

本尊如意輪観音木坐像

稲荷社

濡佛二体 大日如来 阿弥陀

■『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

観音寺(谷中上三崎北町七番地)

本所彌勒寺末、蓬莱山と号す。本尊大日如来。慶長十六年、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年谷中清水坂に移り、延寶八年現地に転じた。開山は僧尊雄。境内に観音堂(如意輪観音安置)、大師堂(弘法大師像安置)、駄枳尼天堂(駄枳尼天安置)がある。

「観音寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約5分。メトロ千代田線「千駄木」駅からも歩けます。

谷中は都内有数の寺院の集積地で、複数の御府内霊場札所が立地します。

観音寺は日暮里駅から谷中銀座(夕やけだんだん)に至る御殿坂と千駄木から谷中にのぼる三崎坂を南北に結ぶ通り沿いにあります。

→ 谷中マップ

南側路地沿いの築地塀は国の国の登録有形文化財(建造物)に指定され、その趣きある風景は寺町・谷中のシンボルとしてしばしばメディアなどでとり上げられます

「観音寺の築地塀」は、幕末頃の築造で、南面のみ現存しています。

【写真 上(左)】 築地塀

【写真 下(右)】 山内入口

前面道路から少し引き込んで石畳。

右手石標は特徴ある字体の御寶号「南無大師遍照金剛」。

【写真 上(左)】 御寶号の石標

【写真 下(右)】 観音霊場札所碑

【写真 上(左)】 遠忌碑

【写真 下(右)】 山門

左手の「西国三十二番 近江観音寺うつし」とある石標は、「上野王子駒込辺三十三観音霊場」第32番の札所標。

そのとなりには弘法大師九百五十年と興教大師六百五十年の併記遠忌碑。

山門は切妻屋根本瓦葺で、おそらく薬医門と思われます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

参道正面の本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、照り気味に秀麗に葺きおろす屋根が風格を感じさせます。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

向拝正面の4連の桟唐戸が意匠的に効いています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂右手

本堂向かって右手には宝形造銅板葺の大師堂があり、こちらは御府内霊場の拝所となっています。

【写真 上(左)】 大師堂-1

【写真 下(右)】 大師堂-2

堂宇前には年季の入った御府内霊場の札所標。

堂宇前面には複数の御府内霊場の札所板、向拝見上げに御府内霊場の札所板と上野王子駒込辺三十三観音霊場の札所板。

貴重な御府内二十一ヶ所第参番の札所札もみえます。

『江戸歳事記』では、「上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場」の第32番札所(観音寺)の札所本尊は如意輪観世音菩薩となっていますが、この札所板には千手観世音菩薩と刻されています。

また、札所板の霊場名は「西國三十三ヶ所寫」とみえ、やはり従前からこの霊場名で通っていたようです。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所板-1

【写真 下(右)】 御府内霊場札所板-2

【写真 上(左)】 御府内廿一ヶ所札所板

【写真 下(右)】 観音霊場札所板と千社札

軒裏を埋める古びた千社札が、札所としての古い歴史を感じさせます。

(現在はほとんどの寺社で千社札の貼付は禁止されています。)

堂内中央に弘法大師坐像、向かって右手に不動明王立像、左に興教大師坐像を奉安。

【写真 上(左)】 大師堂向拝

【写真 下(右)】 赤穂義士供養塔

本堂と大師堂の間には赤穂義士の供養塔と宝篋印塔。

その周辺には、聖観世音菩薩立像、如意輪観世音菩薩の石仏、救世菩薩地蔵尊などが安置されています。

『全国霊場大事典』(六月書房)によると、御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされています。

同書によると、信州・浅間山真楽寺の憲浄僧正と千葉県松戸の諦信によって四国八十八ヶ所霊場が写されたもの。

『全国霊場巡拝事典』(大法輪閣)では、宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』に「江戸にも此頃は信州浅間山の上人本願にて、四国の八十八箇所を移して立札など見えたり」とあり、文化十三年(1816年)の札所案内には「宝暦五乙亥三月下総葛飾松戸宿諦信の子、出家して信州浅間山真楽寺の住になりぬ。両人本願して江戸に霊場をうつす」とあることを紹介しています。

また、このことは「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」と刻まれた札所碑が第42番観音寺にあり、他の札所にも同様の石碑が残ることからも裏付けられるとされています。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所碑

【写真 下(右)】 「公訴発願 信州浅間真楽寺上人 巡行願主 下総國 諦信」とあります

本堂並びにある客殿も登録有形文化財(建造物)に指定されています。

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 客殿からの本堂

御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。

こちらの御朱印拝受については、以前はいささか敷居が高い印象がありましたが、久しぶりにWebで観音寺の御朱印情報を検索してみたら、なんとスワロフスキー(クリスタルガラス)付御朱印や切り絵御朱印で有名になっている模様。(ぜんぜん知らなかった。)

【写真 上(左)】 スワロフスキー付御朱印の案内

【写真 下(右)】 スワロフスキー付御朱印

大師堂前には↓のような掲示が依然としてあります。

スワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印目当ての人も、いちおうは参拝しているのでしょうか・・・。

谷中の西光寺も以前は御朱印不授与でしたが、いまでは絵御朱印が人気となり、遙拝を条件とした御朱印郵送対応までされています。

→ ■ 谷中の御朱印・御首題

やはり絵御朱印の人気はかなりのものがありそうです。

個人的には絵御朱印や切り絵御朱印にさほど興味はありませんが、これをきっかけに仏教に興味をもつ人が増えるのは、意義あることなのかもしれません。

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に金剛界大日如来のお種子「バン」、「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫とお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第四十番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

公式Web掲載の御本尊は智拳印を結ばれる金剛界大日如来、当山の当初の御本尊は五智如来で金剛界系です。

御寶印の「ア」は、胎蔵大日如来のお種子というより、通種子(すべての尊格をあらわす)として用いられているのかもしれません。

【写真 上(左)】 御本尊・大日如来の御朱印

【写真 下(右)】 お種子(ア)の御朱印

上記のとおり、現在観音寺の御朱印はスワロフスキー付御朱印や切り絵御朱印がメインの模様で、無申告での墨朱御朱印は大日如来の揮毫御朱印か、お種子(ア)の揮毫御朱印が授与されている模様です。

御府内霊場御朱印の汎用御朱印帳への授与については不明です。

■ 第4番 長谷山 元興寺 加納院

(かのういん)

台東区谷中5-8-5

新義真言宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第64番、江戸八十八ヶ所霊場第63番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21 をベースに再編しています。

第64番は谷中の加納院。御府内霊場では数すくない、紀州根來寺を総本山とする新義真言宗の寺院です。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

加納院は、慶長十六年(1611年)、幕府より神田小(北)寺町に寺地を給せられて尊慶上人が開基、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。

慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となったためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)、観智院(第63番)などと同様とみられますが、慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、延宝八年(1680年)再び幕府用地となったため現在地へ移転といいます。

※( )は御府内八十八ヶ所霊場の札番。

加納院は情報が少ないですが、『寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は阿弥陀如来で両脇侍は正観世音菩薩と勢至菩薩。

御本尊の阿弥陀如来は「(御府内)八十八ヶ所ノ第六十三番」と記されています。

本堂内(『下谷区史』では大師堂内)に弘法大師像、興教大師像を奉安し、御府内霊場札所としての要件は整っていたようです。

聖天堂には大聖歓喜天二躰(秘佛)と本地佛として十一面観世音菩薩を奉安。

相殿に稲荷。阿弥陀如来、弁財天二躰、千手観世音菩薩も安置と伝わります。

『ルートガイド』によると、当山所蔵の「両界曼荼羅版木」は台東区有形文化財に指定されているとのこと。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

六十四番

谷中

長谷山 元興寺 加納院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.102』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

長谷山元興寺加納院

起立 慶長十六年(1611年)

開基 尊慶 寛永十三年(1636年)寂

権現様御代 神田北寺町ニ寺地拝領仕候 慶安元年(1648年)大猷院様御代 神田北寺町御用ニ付 谷中清水坂ニテ替地拝領仕候 延宝八年(1680年)厳有院様御代御用地ニ付 清水坂地処差上● 只今ハ当所ニ住居仕候

本堂

本尊 阿弥陀如来木座像

八十八ヶ所ノ第六十三番

両脇士 観世音 勢至

弘法大師 興教大師

位牌壇 大日如来

聖天堂

歓喜天二躰 秘佛

本地 十一面観音

相殿稲荷 阿弥陀如来 弁財天二躰 千手観世音

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

加納院(谷中上三崎北町六番地)

本所彌勒寺末、長谷山元興寺と号す。本尊阿彌陀如来。慶長十六年(1611年)幕府より神田北寺町に寺地を給せられて起立した。開山を尊慶(寛永十三年(1636年)四月六日寂)といふ。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となったため谷中清水坂(現谷中清水町)に移り、延寶八年(1680年)同所亦用地となり、現地に転じた。

境内に聖天堂(大聖歡喜天を安置す)及び大師堂(弘法大師像及び興教大師像を安置す)がある。

「加納院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR「日暮里」駅で徒歩約7分。

東京メトロ千代田線「千駄木」駅からの方が距離的には近いくらいですが、急な登りとなります。

台地上にある「日暮里」駅から歩くとわかりにくいですが、千駄木方面から望むとかなりの高台にあることがわかります。

寺院に囲まれた路地奥の立地ですが、観光スポットの観音寺の築地塀の先にあり、目立つ朱塗り門を構えているので、訪れる人は意外に多いのかもしれません。

位置的には三崎坂から明王院と観智院のあいだの路地を北に入った路地の突き当たりにあります。

この路地まわりはほとんどが寺院で、谷中が都内屈指の寺町であることを実感できます。

【写真 上(左)】 加納院前から望む観音寺の築地塀(左)

【写真 下(右)】 山門

山門は切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの薬医門で、脇塀とともにコの字型の空間をつくり出し、どこか城門のようです。

山門前に御府内霊場札所標。

これは御府内八十八ヶ所霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)を併記したもので、比較的めずらしいかたちでは。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山内

緑濃い山内はよく手入れされて心なごみます。

四季折々の花々が咲き誇る花の寺でもあるようです。

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの向拝

向拝に扁額はないですが、向拝扉右手に御府内霊場(第64番)と御府内二十一ヶ所霊場(第4番)の札所板が掲げられています。

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 御朱印案内

御朱印は本堂向かって左の庫裡にて拝受しました。

御府内霊場は参拝後の御朱印申告が原則ですが、こちらでは参拝前に御朱印帳を預ける旨の掲示があります。

〔 加納院の御朱印 〕

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫とお種子(おそらく阿弥陀如来のお種子・キリーク)の御寶印。

御寶印は八葉をかたちどったもので、胎蔵曼荼羅の中心部・中台八葉院をモチーフとしたものかも。

右に「第六十四番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

西暦で書かれた奉拝日が個性的です。

■ 第5番 天瑞山 観福寺 明王院

(みょうおういん)

台東区谷中5-4-2

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第57番、江戸八十八ヶ所霊場第57番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-19 をベースに再編しています。

第5番は谷中の明王院です。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

明王院は、慶長十六年(1611年)二月、御水尾天皇の勅願により、幕府より神田北寺(小寺)町に寺地を給せられ、僧辨圓が創建。慶安元年(1648年)同所が幕府用地となつたため谷中に移ったといいます。

『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)と同様とみられますが、『ルートガイド』には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治三年(1660年)に現地に移転とあります。

本堂には御本尊阿弥陀如来を奉安。

境内聖天堂には大聖歓喜天尊と本地十一面観世音菩薩、不動堂には不動尊、大師堂には弘法大師像を安置と伝わり、御府内霊場としての要件を満たしていたとみられます。

『寺社書上』にある「稲荷社」は、鎮守神かもしれません。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

五十七番

谷中三●●町

天瑞山 観福寺 明王院

本所弥勒寺末 新義

本尊:阿弥陀如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.101』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

天瑞山歓福寺明王院

権現様御代慶長十六年(1611年) 開山辨圓法印代 於神田小寺町ニ拝領仕候

大猷院様御代慶安元年(1648年)中、右之寺地御用地ニ付被召上、谷中●代地拝領仕候

開山 辨圓法印 寛永五十月四日遷化

中興開基 朝誉法印、宝永三年(1706年)遷化

本堂

本尊 阿弥陀佛 丈一尺七寸立像

聖天宮 尊像金佛秘尊 本地十一面観音立像

不動堂 不動尊丈五寸座像

稲荷社 神躯幣束

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

明王院(谷中初音町一丁目二三番地)

本所彌勒寺末、天瑞山觀福寺と号す。本尊三尊彌陀如来。

当寺も慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、僧辨圓の建立する所で、慶安元年(1648年)同所は幕府用地となつたため現地に移つた。

境内聖天堂には大聖歓喜天像を安置し、大師堂には弘法大師像を安置する。

「明王院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約5分。

JR「日暮里」駅からも歩けます。

千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。

このあたりも谷中寺町のほぼ中心部に当たります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 院号標

山内入口の門柱は院号標を兼ねています。

参道左手に六地蔵、正面に大師堂がみえます。

大師堂前を斜め左に折れると、その正面が本堂です。

山内は手入れが行き届いてきもちがいいです。

大師堂右手前には、椅子式の牀座に坐される真如親王様の弘法大師像が刻まれた見事な宝篋印塔(納経塔?)があります。

【写真 上(左)】 六地蔵

【写真 下(右)】 宝篋印塔

当山は明治17年(1884年)の火災で堂宇を焼失し、本堂は昭和46年(1971年)、大師堂は平成7年(1995年)に再建されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 天水鉢

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

本堂は宝形造桟瓦葺流れ向拝で、屋根には火焔宝珠を置いています。

近代建築で向拝まわりはコンクリ造ですが、小壁に菱格子、向拝左右に花頭窓を置き引き締まった意匠です。

向拝見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 大師堂(手前)と本堂(奥)

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は宝形造本瓦葺で向拝柱はなく、屋根には宝珠を置いています。

大師堂前から拝むと、本堂の桟瓦と大師堂の本瓦、本堂の火焔宝珠と大師堂の宝珠が呼応して、見応えのある意匠となっています。

【写真 上(左)】 大師堂扁額

【写真 下(右)】 注意書き

山内には納経ないし読経を促す掲示があり、勤行式を貸し出しいただけます。

「大師堂のお大師さま、本堂の阿弥陀如来両方にお参り下さい。」とあるので、やはり御府内霊場(というか弘法大師霊場)の正式参拝はお大師さまと御本尊(ないし札所本尊)への参拝ということになるのでしょう。

御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。

〔 明王院の御朱印 〕

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に阿弥陀如来のお種子「キリーク」「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第五十七番」の札所印。左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第6番 初音山 東漸寺 観智院

(かんちいん)

公式Web

台東区谷中5-2-4

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第64番、江戸八十八ヶ所霊場第64番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-21 をベースに再編しています。

第6番は谷中の観智院です。

公式Web、下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

観智院は、慶長十六年(1611年)、照譽法印が小(北)寺町に開山、慶安元年(1648年)谷中へ移転したといいます。

慶安元年(1648年)の移転は旧寺地が幕府用地となつたためで、『下谷区史 〔本編〕』によると、神田北寺町での幕府からの賜地、谷中への移転の事由や時期は多寶院(第49番)、自性院(第53番)、長久院(第55番)、明王院(第57番)などと同様とみられますが、寺伝には慶安元年(1648年)に一旦谷中清水坂に遷ったあと、万治年中(1658-1660年)に現在地へ移転とあります。

※( )は御府内八十八ヶ所霊場の札番。

延宝八年(1680年)、当山12世・宥朝法印が入山され元禄十一年(1698年)に院号を現在の観(觀)智院に改めました。

当初の院号は圓照院。

宥朝法印は「”圓照”は”炎焦”に通ずる」との霊告を受けられて号を改めたといいます。

宥朝法印の入山により寺勢はますます興隆しましたが、公式Webでは当山と檀越関係にあった奥医師・丸山玄棟の外護も大きかったと推察されています。

安永八年(1779年)には不動堂を建立、興教大師作と伝わる不動尊像が安置され、五大明王像を奉安という史料もみられます。

五大明王とは不動明王を中心に降三世明王(東)、軍荼利明王(南)、大威徳明王(西)、金剛夜叉明王(北)と配置される明王像で、霊験ことにあらたかとして広く信仰されます。

元禄十六年(1703年)十一月、大震災につづいて本郷追分、小石川辺から出火した火災は、折からの強風にあおられて江戸の町の大半を焼きつくしました。

谷中の寺院も多くが焼失しますが、観智院は奇跡的に炎禍を遁れたといいます。

観智院の不動尊は興教大師御作と伝わる霊像であること、中興開山・宥朝法印の「火除けの改号」のいわれ、そして大火の炎禍を免れたことなどもあってか、「谷中の火除不動尊」と呼ばれて多くの参詣者を集めたといいます。

文化・文政(1804-1829年)の頃になると、江戸御府内はもちろん近隣からも参詣人が訪れ、門前は市がたつほどの賑わいになったと伝わります。

谷中のメインロードであった「三崎坂」(さんざきざか)に面していたことも大きいのでは。

明治初頭の神仏分離の際には大店の商人をはじめとする町人の檀信徒が23世・真興法印のもとに結集して寺門を支えたといい、御府内霊場札所のポジションも堅持しています。

明治39年、24世・海隆法印が入山、先々代・石本海隆師も堂宇整備に尽力されて大正年間にはふたたび寺容を整えたといいます。

関東大震災では延焼を免れた当山に人々が避難したといい、昭和20年3月の東京大空襲では本堂・庫裡に砲弾を受けたものの大師堂・不動堂は焼失の難を遁れ、いまなお戦前の姿を残すとともに、御本尊・大日如来をはじめすべての仏像、什器もまた焼失を遁れています。

火除不動尊の霊験まことにあらたかというべきでしょうか。

昭和24年初音幼稚園を設置し、いまでも山内は園児の声でにぎやかです。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

六十三番

谷中三崎通り

醫王山 東漸寺 観智院

本所弥勒寺末 新義

本尊:弘法大師

■ 『寺社書上 [111] 谷中寺社書上 三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.100』

谷中不唱小名

新義真言宗 本所彌勒寺末

醫王山東漸寺観智院

権現様御世慶長十六年(1611年)2月15日、当寺開山照誉法印代 於神田小寺町ニ寺地拝領仕候 大猷院様御世慶安元年(1648年)中、神田小寺町御用地ニ付被召上 谷中ニ代地拝領仕候

開山 照誉法印 卒年月不知

中興開基 宥朝法印 享保六年(1721年)遷化

本堂

本尊 弘法大師座像

不動尊土蔵

不動尊座像 興教大師作

稲荷社

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

觀智院(谷中初音町一丁目二三番地)

本所彌勒寺末、醫王山東漸寺と号す。本尊弘法大師。当寺亦慶長十六年(1611年)二月、幕府より神田北寺町に地を賜うて起立し、慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや現地に転じた。開山は僧照譽、中興は僧宥朝。(享保六年(1721年)五月二十二日寂)

境内に不動堂がある。

「観智院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

※ 休園日に撮った写真がなぜか見つかりません。見つかったら追加します。

最寄りは東京メトロ千代田線「千駄木」で徒歩約7分ほど。

JR「日暮里」駅からも同じくらいで歩けます。

千駄木から谷中霊園へ向かう三崎坂をほぼ登り切ったところに道に面してあります。

第57番明王院の並びにあり、谷中寺町のほぼ中心部に当たります。

【写真 上(左)】 全景

【写真 下(右)】 本堂

山内のほとんどは幼稚園として使われ、平日の日中はセキュリティ上から閉門されているので、休日の参拝がベターとみられます。

山内入口に初音六地蔵。

昭和58年秋の像立と新しいお像ですが、手篤く供養されて存在感があります。

門柱に院号標があり、おくに本堂は見えますが、平日昼間は園児たちが走り回り幼稚園バスが停まっていたりしてほぼ幼稚園です。

正面の階段上に唐破風の向拝を備えた本堂。

複雑な意匠で見応えがあります。

【写真 上(左)】 不動堂(右)と大師堂(左)

【写真 下(右)】 不動堂の扁額

本堂向かって左手前に不動堂と大師堂があります。

不動堂は宝形造銅板葺で向拝に「火除不動尊」の扁額を掲げています。

大師堂は不動堂の向かって右手に連接してあります。

柱には御府内霊場ではなく、「弘法大師廿一ヶ所六番」の札所板が打ち付けられていました。

お大師さまは、堂内の大ぶりな厨子のなかに御座されています。

御朱印は本堂向かって左手前の庫裡にて拝受しました。

なお、「火除不動尊」の御朱印は授与されていないそうです。

〔 観智院の御朱印 〕

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」「興教大師」の揮毫と胎蔵大日如来のお種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第六十三番」の札所印。左に地蔵尊の御影印、院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-3)

→ 記事リスト

【 BGM 】

■ 君がいない世界は切なくて - CHIHIRO feat. KEN THE 390

■ First Desire feat.HIRO from LGYankees, 山猿 中村舞子

■ 願い - 童子-T feat.YU-A (Foxxi misQ)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 三社祭 | ■ 御府内二十... » |