関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-4

Vol.-3からのつづきです。

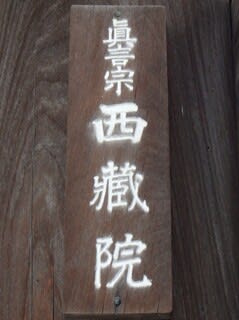

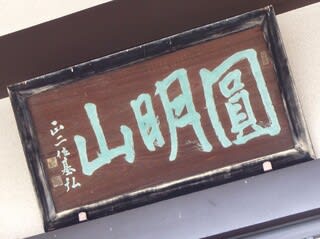

■ 第11番 圓明山 宝福寺 西蔵院

(さいぞういん)

公式Web

台東区根岸3-12-38

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:三島社(金杉村)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第2番

第11番札所は金杉・根岸の西蔵院です。

公式Web、『新編武蔵風土記稿』、『下谷区史』などから縁起・沿革を追ってみます。

西蔵院の創建年代は不詳ですが、天正十九年(1591年)の『上野郷水帳』にその名が見えること、「康安二年(1362年)」の銘のある板碑が発見されていることから、江戸幕府開府以前の創建とみられています。

開山は法印平眞(寂年未詳)。中興は第二十世法印祐水(文政二年(1819年)寂)。

江戸時代には金杉村の三島社(現・本社(寿)三島神社)の別当を勤めていたといいます。

本社(寿)三島神社は、元寇(弘安の役(1281年))の際、河野通有が伊予國大三島神社に必勝祈願した後、上野に分霊を勧請して創建と伝わります。

慶安二年(1649年)朱印地四石を金杉村に給せられ御遷座。

宝永七年(1710年)には社地が東叡山領(ないし幕府用地)となったため、替地の浅草小揚町(現・台東区寿)へ御遷座といいます。

しかし、三島神社は里民の協議の結果、当地の熊野社と合祀されて元三島社となり、旧金杉村鎮守となって下谷七福神の寿老神もお祀りしています。

このあたりの経緯はなかなか複雑で、西蔵院がどの時点で三島神社の別当を務めたのかは追い切れませんでした。

金杉の三嶋明神社の本地は十一面観世音菩薩と伝わります。

こちらのWeb記事に『東都歳事記』に「江戸三十三所観音参」として記載されている観音霊場があり、その第33番は寿の三島明神内の十一面観世音菩薩といいます。

だとすると、金杉の三嶋明神社の本地の十一面観世音菩薩が寿に遷られて、この観音霊場の札所本尊となった可能性があります。

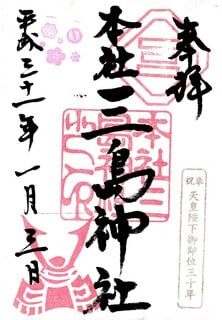

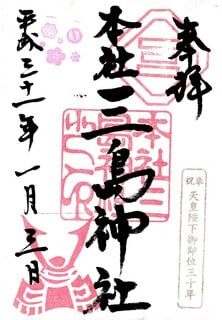

【写真 上(左)】 本社(寿)三島神社

【写真 下(右)】 本社(寿)三島神社の御朱印

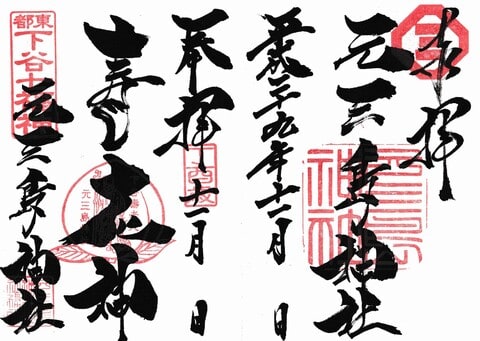

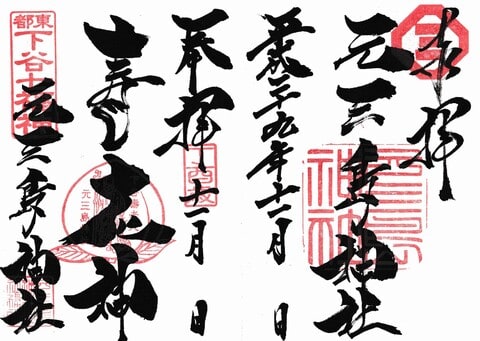

【写真 上(左)】 元三島神社

【写真 下(右)】 元三島神社の御朱印

明治維新後は「御行の松」で有名な時雨岡不動堂を境外仏堂として護持されており、この時雨岡不動堂は、明治維新後廃寺となった上野の一乗院(第20番)を承継しているといいます。

荒川辺八十八ヶ所霊場第2番も兼務しています。

西蔵院は池波正太郎の『鬼平犯科帳」、『九鬼周造随筆集』にもその名がみえます。

文化財として「西蔵院棟札」があり、台東区有形文化財に指定されています。

『新編武蔵風土記稿』には、新義真言宗、足立郡元木村吉祥院末 圓明山寶福寺ト号ス 本尊大日とあり、稲荷社、護摩堂を擁したとあります。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻七』(国立国会図書館)

(金杉村)西蔵院

新義真言宗、足立郡元木村吉祥院末 圓明山寶福寺ト号ス 本尊大日 開山平眞ト云 寂年ヲ失ヒタレト天正十九年、上野郷ノ水帳ニモ寺号ヲ蔵タレハ古キ寺ナリ 浅草田原町続ニ祀ル三島明神(現・本社(寿)三島神社)ノ別当寺ナリ 稲荷社 護摩堂

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

西蔵院(中根岸町二六番地)

京都智積院末、圓明山法福寺と号す。本尊大日如来。起立の年月は詳でないが、天正十九年の上野郷水帳にその名が見えているといひ、又近年土中より康安二年の文字ある板碑を発見したといふから、その古寺なることが察せられる。開山は法印平眞。(寂年未詳)中興は第二十世法印祐水。(文政二年八月二十一日寂)

神佛分離以前は三島神社の別当であったが、今は時雨岡不動堂及び釋迦堂を管理している。そして当寺の弘法大師は府内二十一箇所の第十一番であった。

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

元三島神社

上根岸町四十二番地に鎮り座す。

祭神は伊佐那岐命、大山積命、上津姫命、下津姫命、和足彦命、嚴島姫命。

この社の創祀に就いては江戸名所図絵浅草三島神社條に、往古河野何某、本國豫州の地より此武蔵國へ赴くの海上にして、風波の難に逢、仍本國一宮の御神に祈り奉りしに、恙なく着岸せしかば神恩を報奉らむが為め、第宅の地に勧請ありし由と伝えている。

慶安二年(1649年)徳川家光より朱印地四石を金杉村のうちに於て給せられた。

しかし寶永七年(1710年)当社地は幕府用地となったために、浅草小揚町(現・台東区寿)に替地を給せられ、その地に遷座すると共に朱印地も浅草の三島社に属して行った。

こゝに於て後に遺された里民は協議の上、御分霊を同所の熊野社に合祀し、元三島と称へて篤く崇敬することゝなったのである。

新編武蔵風土記稿金杉村熊野社の條に「里俗に元三島と呼ぶ、前にいへる三島社地寶永年中御用地となり、替地を賜はらざる間は神體を假に此社内に移置けり、故に其此より当社を元三島とは称せりとぞ」とある。

(中略)境内社は二社。稲荷神社(祭神保食神)、菅原神社(祭神菅原道眞公)則ちそれである。

氏子は上根岸町、中根岸町、下根岸町及び荒川區日暮里町元金杉。

舊別当は新義真言宗智山派西蔵院(現中根岸町二六番地)であった。

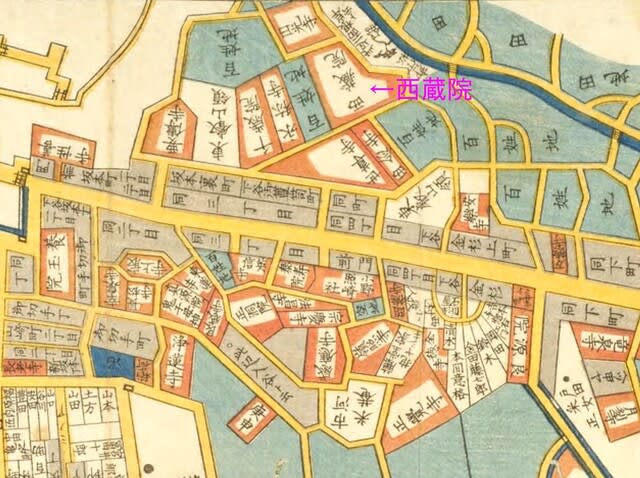

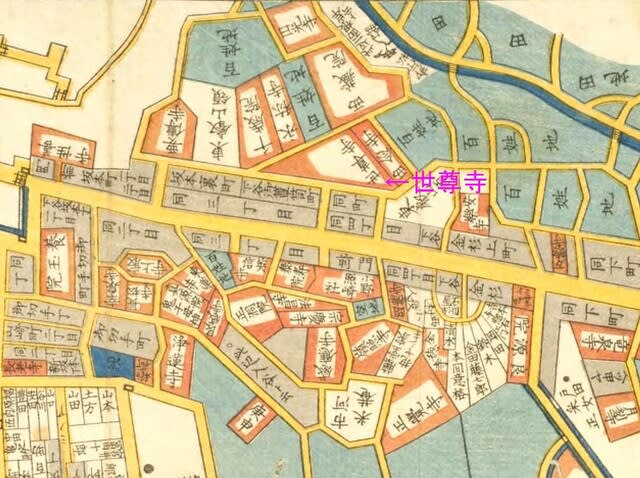

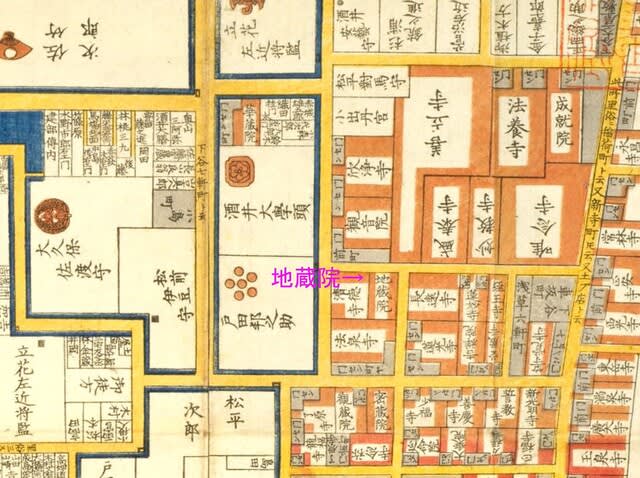

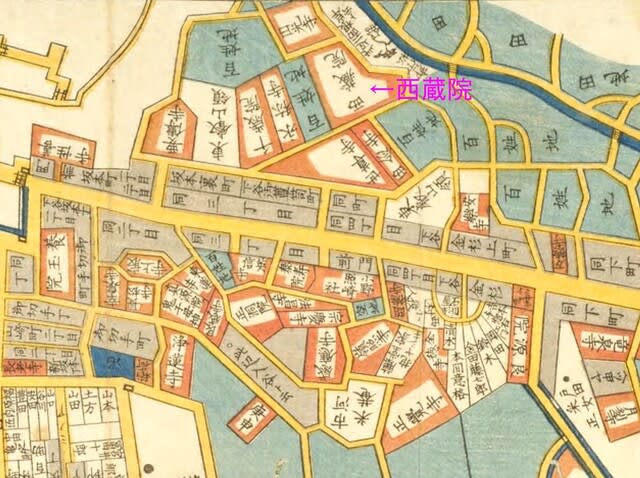

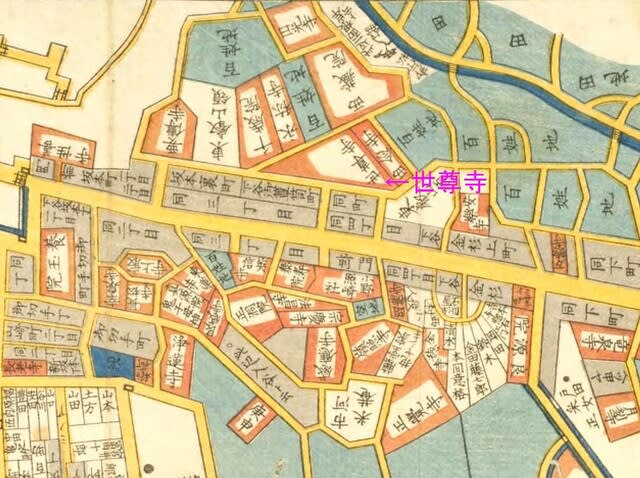

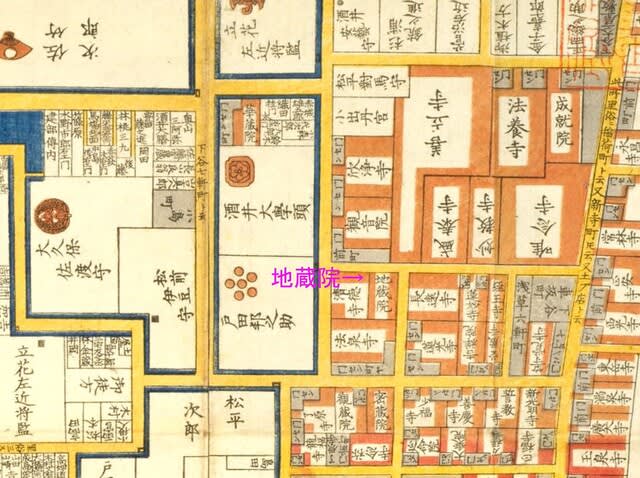

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』今戸箕輪浅草絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

都内で御朱印集めを重ねていくと、古刹が集まっているのに不思議と御朱印授与情報が少ないエリアがあることが判ってきます。

その多くは真宗がメインのエリアで、これは教義上からみてもいたしかたないところでしょう。

これとは別に歴史ある札所が集まっていながら、御朱印授与情報が思うようにとれない地域があります。

台東区根岸エリアはその代表例といえましょう。

根岸は江戸期から知られた寺町で、かつては豊島郡金杉村根岸と呼ばれていました。

荒川辺八十八ヶ所、弘法大師御府内二十一ヶ所、江戸東方三十三観音、江戸東方四十八地蔵など古い霊場の札所は集まるものの、現役の御府内八十八箇所、豊島八十八ヶ所、江戸三十三観音などの霊場札所がないこと、加えて七福神札所をもたないことなどが、御朱印を拝受しにくい背景にあるかと思います。

根岸は西を荒川区東日暮里、東を台東区下谷にはさまれた南北に細長い街区です。

寺院の少ない東日暮里から根岸に流れてくる参拝客は稀でしょう。

下谷は鬼子母神(真源寺)をはじめとする下谷七福神の札所や三島神社、小野照崎神社などもある御朱印エリア。寺社巡りの参詣者は概ね下谷で止まってしまうため、その奥の根岸にはなかなか足を向けにくいという状況があるかと思われます。

しかし、ここ根岸には「根岸古寺めぐり」という9箇寺からなる寺院巡りのコースがあって、専用スタンプ(集印)帳方式で集印できるというのです。

第1番 東光山 長命院 薬王寺の薬師如来 台東区根岸5-18-5

第2番 大空庵の虚空蔵菩薩 台東区根岸5-8-12

第3番 佛迎山 往生院 安楽寺の阿弥陀如来 台東区根岸4-1-3

第4番 東国山 中養院 西念寺の一刀三礼三尊佛 台東区根岸3-13-17

第5番 鐡砂山 観音院 世尊寺の大日如来 台東区根岸3-13-22

第6番 補陀洛山 千手院の千手観世音 台東区根岸3-12-48

第7番 法住山 要伝寺の六曼茶羅 台東区根岸3-4-14

第8番 寶鏡山 円光寺の釈迦牟尼佛 台東区根岸3-11-4

第9番 関妙山 善性寺の釈迦牟尼佛 荒川区東日暮里5-41-14

この専用スタンプ帳は画像検索でまったくヒットせず、どういうものか皆目不明でした。一念発起 (^^; してこの集印を結願したので、■ 根岸古寺めぐりでご紹介しています。

しかし西蔵院は根岸の古刹でありながら、この「根岸古寺めぐり」には参画していません。

荒川辺八十八ヶ所霊場第2番、御府内二十一ヶ所霊場第11番の札所ですが、どちらもメジャー霊場ではなく、その点からすると比較的認知度の低い寺院かもしれません。

根岸へのアプローチ駅は三ノ輪(メトロ日比谷線・都営荒川線)、入谷(メトロ日比谷線)、JRの鶯谷ないしは日暮里となります。

大寺と整備された広幅員道、狭い路地と戸建住戸が複雑に入り混じる変わった感じの街区で、路地に迷い込むといきなり方向感を失うので要注意です。

位置的には根岸柳通り「根岸四丁目」交差点の南西です。

路地に面して、名刹らしい風格のある寺容をみせています。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 斜めからの山門

【写真 下(右)】 見事な山門の彫刻

山門は切妻屋根銅板葺の薬医門で、格高の門柱上部に見事な見返り唐獅子の木鼻彫刻を置いています。

脇塀に連接して入母屋造桟瓦葺の門屋を置き、ちょっと変わった意匠となっています。

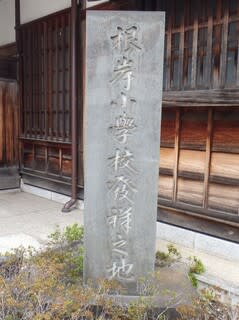

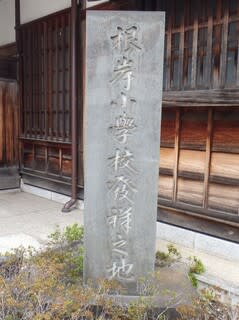

【写真 上(左)】 根岸小学校発祥之地碑

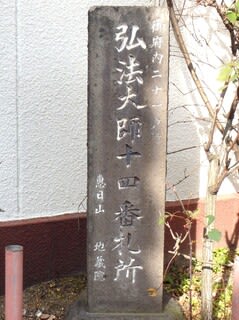

【写真 下(右)】 御府内二十一ヶ所霊場札所標

門前には「根岸小學校発祥の地」の石碑と「御府内二十一ヶ所霊場第11番」(弘化年間(1845-1848年)銘)の貴重な札所標を置いています。

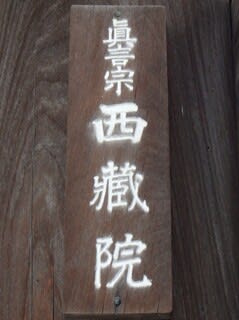

【写真 上(左)】 院号札

【写真 下(右)】 本堂

山門をくぐった山内は緑が少なく広々とした印象。

正面の本堂は堂前両側に端正な石灯籠を置き、コンクリ造ながら起り気味の銅板葺屋根を置いた寄棟造で、きりりと引き締まった意匠。

流れ向拝で向拝部の軒だけが照り(反り)を帯びるなど芸が細かいです。

【写真 上(左)】 斜めからの向拝

【写真 下(右)】 向拝

向拝柱はないですが、格子扉の上に山号扁額、向拝前に香炉を置いています。

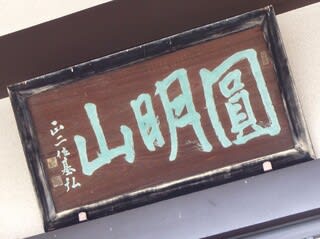

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 石佛群

本堂向かって左手には堂宇(御本尊尊格不明)、弘法大師一千五十年遠忌供養塔と庚申塔、

石佛群が並びます。

うち、五基の庚申塔は明暦二年(1656年)から正徳元年(1711年)の造立で、台東区の有形文化財に指定されています。

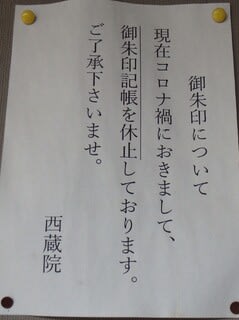

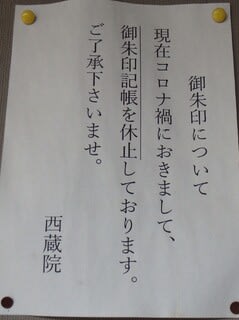

御朱印は以前(2016年)に庫裏にて拝受しましたが、2024年4月の参拝時には「現在コロナ禍におきまして、御朱印記帳を休止しております。」との張り紙がありました。

書置ならばいただけるかとお伺いしましたが、書置もお出しされていないとのこと。

こちらはWeb上で希少な「御府内二十一ヶ所霊場第11番」の札所印つきの御朱印がみつかるのですが、現況は上記のとおりで宿題となっています。

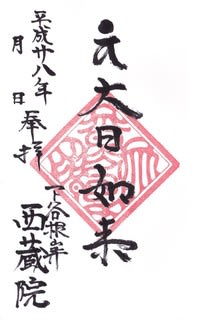

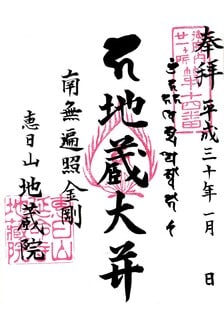

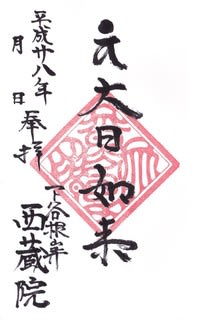

〔 西蔵院の御朱印 〕

中央に金剛界大日如来のお種子「バン」と大日如来の揮毫と三寶印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

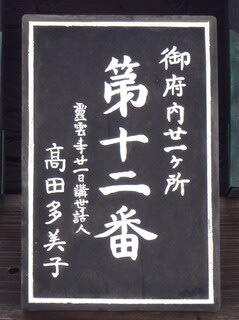

■ 第12番 鐡砂山 観音院 世尊寺

(せそんじ)

台東区根岸3-13-22

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第1番、根岸古寺めぐり第5番

第12番札所は金杉・根岸の世尊寺です。

■ 『新編武蔵風土記稿』、『下谷区史』、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

世尊寺は、豊嶋左近将監輝時の開基、賢栄(永和四年(1378年)寂)の開山で應安五年(1372年)創建という真言宗豊山派の古刹です。

『新編武蔵風土記稿』によると足立郡元木村吉祥院末で鐵砂山観音院と号し、御本尊は大日如来。

聖天社に奉安の御本尊と相殿の薬師如来は豊嶋輝時の守本尊とあります。

大師堂には弘法大師自作ノ長一尺七寸の尊像を安し、堂中には不動明王、愛染明王も安したと記されています。

他に地蔵堂もあったようです。

慶安二年(1649年)には寺領七石五斗の御朱印状を拝領といいます。

文化年間(1804~)開創とされる荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番を勤められることからも、江戸期にはこのエリアで主導的な役割を担っていたことが伺われます。

荒川辺八十八ヶ所霊場は根岸の世尊寺で発願し、尾久、滝野川、江北、西新井、千住、綾瀬、掘切、八広、向島、亀戸、浅草などの札所を巡ったのち、同じく根岸の千手院で結願する弘法大師霊場で、江戸期に根岸の寺院が特別な地位を占めていたことが窺い知れます。

世尊寺は荒川辺八十八ヶ所霊場第1番をはじめ、御府内二十一ヶ所霊場第12番、根岸古寺めぐり第5番の3つの霊場札所を兼務されますが、いずれも知る人ぞ知る渋い霊場のためか、Web情報などは少なくなっています。

山内はさすがに広めで、古色を帯びた大師堂、御本尊大日如来、お大師様の御遺告所蔵など、真言密教の保守本流的なお寺のようにも思われます。

名刹だけに「紙本墨書御遺告(弘法大師の遺言書の写本)、紙本墨書御遺告(台東区登載文化財)、絹本着色仏涅槃図(台東区登載文化財)、本墨画普賢・文殊菩薩画像(台東区登載文化財)など多くの文化財を所蔵されます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻七』(国立国会図書館)

(金杉村)世尊寺

同末(足立郡元木村吉祥院末)、鐵砂山観音院ト号ス 寺領七石五斗慶安二年八月御朱印ヲ附セラル 当寺ハ應安五年豊嶋左近将監輝時建立ス 開山賢榮永和四年十一月晦日寂セリ 本尊大日

聖天社 豊嶋輝時ガ守本尊ト云 相殿薬師モ同 石尊十羅刹稲荷合社

大師堂 弘法大師自作ノ像ヲ安ス 長一尺七寸 又堂中二不動愛染ヲ安セリ

地蔵堂

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

世尊寺(中根岸町八八番地)

京都仁和寺末、鐡砂山観音院と号す。應安五年九月の創建にかゝり、開基は豊島左近将監輝時、開山は僧賢榮である。幕府より二石五斗の朱印地を給せられていた。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』今戸箕輪浅草絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

入谷は御朱印エリアで、国道4号を越えた下谷エリアにも小野照崎神社、法昌寺や三島神社があって、御朱印マニアは入り込みますが、その先の金杉通りを越えて根岸エリアまで踏み込む人はまれです。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

世尊寺は、その根岸エリアに入ってしばらく行ったところにあります。

かなりの大寺ながら、山門は奥まった路地に面しているという根岸のお寺らしいたたずまい。

【写真 上(左)】 山内-1

【写真 下(右)】 山内-2

門柱を構え、その先にシャープな意匠の本堂を構えて、どことなくクールな雰囲気です。

しかし、山内に足を踏み入れると、左手に子育地蔵尊のお堂、右手に大師堂と、古色を帯びた堂宇があらわれ、俄然雰囲気が高まります。

【写真 上(左)】 子育地蔵尊と笠付地蔵六面幢

【写真 下(右)】 子育地蔵尊

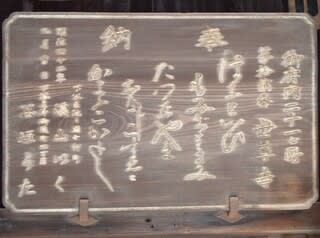

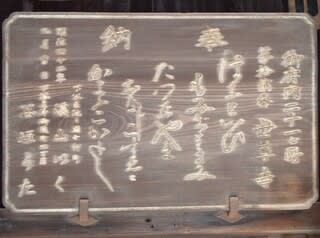

【写真 上(左)】 根岸古寺めぐり第5番札所板

【写真 下(右)】 (かつてあった)古寺めぐりの御集印所

子育地蔵堂には三体の地蔵尊立像を奉安で、おそらく中央が子育地蔵尊と思われます。

柱には根岸古寺めぐり第5番の札所板が掲げられ、堂宇向かって右のアイロン台のような台のうえに、以前は根岸古寺めぐりのスタンプが置いてありました。

【写真 上(左)】 笠付地蔵六面幢

【写真 下(右)】 大師堂

その先の漆喰壁の堂宇の前には大ぶりな笠付地蔵六面幢が安しています。

参道の反対側には寄棟造桟瓦葺の大師堂。

すこぶる雰囲気のあるお堂で、こちらがあることで真言密寺の保守本流感を醸し出しています。

【写真 上(左)】 斜めからの大師堂

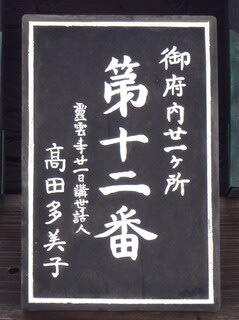

【写真 下(右)】 御府内二十一ヶ所の札所板

【写真 上(左)】 御府内二十一ヶ所の札所標

【写真 下(右)】 福智六地蔵菩薩の石碑

堂前には御府内二十一ヶ所霊場第12番の札所標(文久三年(1863年)銘)と、「福智六地蔵菩薩」の石標。

向拝見上げには向かって右に弘法大師、左に六地蔵尊の扁額、その中央には「御府内廿一ヶ所第十二番」の真新しい札所扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 大師堂の扁額

【写真 下(右)】 御府内二十一ヶ所の札所扁額

こちらは荒川辺八十八ヶ所霊場第1番の打ち初めですが、掲示類を見る限り御府内二十一ヶ所の方が前面に出ている感じです。

【写真 上(左)】 大師堂堂内

【写真 下(右)】 お大師さま

堂内は開放されていて、正面に線刻の六地蔵尊。

その背後上部の厨子内には弘法大師坐像が御座され、その下には御府内二十一ヶ所の奉納額(明治31年)が置かれて、少なくともこの頃まではこの霊場が盛んに回られていたことをうかがわせます。

【写真 上(左)】 奉納額

【写真 下(右)】 本堂

本堂は近代建築ながら屋根の相輪と向拝見上げの山号扁額が、名刹の本堂の風格を保っています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

予想に反して本堂の扉は開きました。

高い天井から吊られた豪壮な天蓋の向こう、中央に智拳印を結ばれた金剛界大日如来坐像、向かって右手に観世音菩薩立像、左手には地蔵菩薩立像が御座されています。

【写真 上(左)】 庚申塔

【写真 下(右)】 庫裏

山内の庚申塔は延宝二年(1674年)の造立で、正面に邪鬼を踏む青面金剛像が刻まれ、その左右と下方には二童子、四夜叉、二鶏、一猿が刻まれるという、いささか変わった像容で台東区の有形民俗文化財に指定されています。

根岸古寺めぐり巡拝時には庫裡に伺い御朱印授与につきお尋ねしましたが、揮毫の御朱印は授与されておらず、古寺めぐりのスタンプにて、とのことでした。

たしかに、スタンプは御寶印で寺院名も捺せ、別に古寺めぐりの札番印(つぶれ気味だが)もありますから御朱印とみることができます。

根岸古寺めぐりの専用スタンプ(集印)帳とスタンプ(集印)

スタンプは子育地蔵堂のよこに設置されていましたが、2024年4月参拝時にはスタンプはありませんでした。

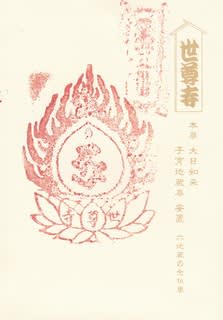

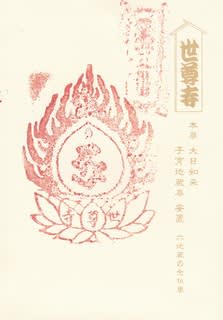

〔 世尊寺の御朱印 〕※根岸古寺めぐりの集印

主印(蓮華座+火炎宝珠)の種子はやや不明瞭ですが、金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。右上に不明瞭ながら「第五番」の札所印。

右上に寺院名と尊格の印刷があります。

寺号と御寶印を備えたこのスタンプ(印判)はどうみても「御朱印」なので御朱印帳にもいただきました。

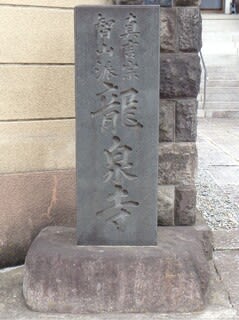

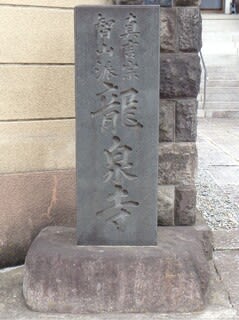

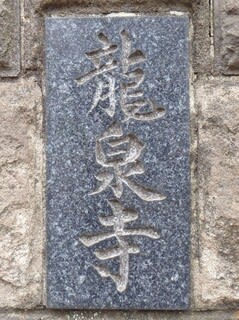

■ 第13番 東光山 等印院 龍泉寺

(りゅうせんじ)

台東区竜泉2-17-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:

司元別当:千束稲荷神社(台東区竜泉)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第3番、東都北部三十三観音霊場第25番

第13番札所は台東区竜泉の龍泉寺です。

下記史料、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

創建年代、開基とも不詳ですが、法印深盛(天正十九年(1591年)寂)の中興で、地名(龍泉寺町)の由来となったという名刹です。

周辺は古くは当山の寺領でしたが、家康公関東入國以後は幕府領となり、正保(1644-1648年)以後は東叡山領となったといいます。

明治維新前は千束稲荷社の別当と伝わります。

関東大震災に罹災し、現伽藍は震災後に建立されています。

『寺社書上』『御府内寺社備考』によれば大塚護國寺末の新義真言宗で御本尊は大日如来木像。

境内に千束稲荷神社が御鎮座で、本地は十一面観世音菩薩とあります。

当社は源頼朝公とのゆかりがあったようですが詳細は不明です。

千束稲荷神社公式Web、『東京都神社庁Web』によると、御祭神は倉稲魂命、素盞鳴尊。

江戸時代初期(おそらく寛文年間(1661-1672年))の創建と伝えられ、竜泉寺村(北千束郷)の氏神様とのこと。(明治5年村社に列す)

千束稲荷はかつて浅草寺境内の上千束稲荷(西宮稲荷)と、当社の前身である下千束稲荷の二社に分かれていましたが、上千束稲荷は現存していません。

樋口一葉の名作『たけくらべ』は当社の祭礼が舞台になっており、『たけくらべ』ゆかりの神社として境内には樋口一葉の文学碑も建立されています。

龍泉寺は千束稲荷神社の別当だけでなく、荒川辺八十八ヶ所霊場第3番、東都北部三十三観音霊場第25番の札所を務められ、相応の参拝者を集めていたものとみられます。

いまは下町らしい碁盤の目状の街区に、静かなただずまいをみせています。

なお、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所本尊は大日如来、東都北部三十三観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩とも考えられますが、それを伝える史料はみつかりませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [118] 下谷寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.46』

大塚護國寺末 下谷龍泉寺町

真言宗新義

東光山等印院龍泉寺

起立相知不申候 開基相分不申候

中興 法印深盛 天正十九年(1591年)二月八日寂

本堂

本尊 大日木像遍照殿之額字。

境内 千束稲荷神社

拝殿三間二間

神體 翁之形ニテ稲ヲ荷ヒテ立リ 丈一尺

本地 十一面観音

右社●頼朝公御心願あり 霊夢によって夢想の神薬を出す 人参五香湯といふ 諸病によし

末社疱瘡神

椎木あり囲ニ抱奉七本ニ分ル 第六天ノ神体トナセリ

当寺ハ此地第一の古跡なり 往古ハ新吉原等も此寺の領●なり 今以龍泉寺町といふあり 此所の千束稲荷神社も当寺の兼帯なり(続江戸砂子)

当寺の開山詳ならす もとより其時代を伝へす。されと龍泉寺を以って地名とすれハ古き寺なること知るへし 古き武蔵國図にハ龍泉寺村と載たり(江戸記聞)

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

龍泉寺(龍泉寺町四〇一番地)

京都智積院末、東光山等印院と号す。本尊大日如来(大正十二年九月焼失)。その起立は詳かでないが、中興の法印深盛は天正十九年(1591年)二月八日に寂したといへば相応の古寺である。町名(もと村名)もこの寺名によって起り、古くは当寺の寺領であったが、家康の關東入國以後幕府の領地となり、正保以後東叡山領となった。維新前は千束稲荷社は当寺の持であった。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』今戸箕輪浅草絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

竜泉は入谷・千束の北側、三ノ輪寄りの街区で下谷のお隣です。

場所柄、寺社が多く、御朱印を授与される寺社も少なくありませんが、御朱印エリアのイメージはさほど強くありません。

その理由として、竜泉の複数の寺院が「下谷七福神」の札所となっていることもあるかと思います。(下谷の寺院のイメージがある。)

龍泉寺は国道4号日光街道から1本入った路地に面しているので、意外に目立ちません。

この路地は「一葉桜・光月通り」といい、南下するとかっぱ橋道具街ですがここまでくると車通りも人通りもまばらな静かな一画です。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 山内入口

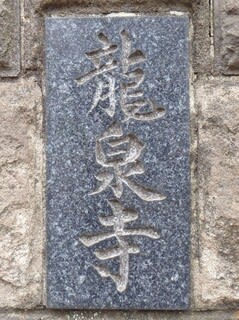

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 門柱の寺号標

まわりをビル群に囲繞されていますが、築地塀に門柱、その正面に本堂を構え、古刹の風格をただよわせています。

門柱手前に寺号標。正面階段参道の上に本堂がそびえています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。バランスのとれた端正な意匠です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置いています。

向拝正面サッシュ扉の上に山号扁額。

賽銭箱はなく、向拝まわりに札所を示すものもありません。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 石塔・石佛群

しかし、本堂向かって左手には弘法大師一千百年遠忌報恩塔、弘法大師百度石、石塔・石佛群などが並び、本堂に相対する大師堂には弘法大師坐像が御座されて、弘法大師霊場札所であることを物語っています。

【写真 上(左)】 弁天堂と大師堂

【写真 下(右)】 弁天堂

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂よこの弘法大師碑

本堂向かって右手には福徳弁財天が御座されます。

台座銘によると令和4年秋奉安の比較的新しい尊像のようです。

筆者の経験によると、本堂に賽銭箱のない寺院は御朱印不授与のケースが比較的多いですが、こちらも御朱印は不授与とのことでした。

江戸期に別当を務められた千束稲荷神社の御朱印をあげておきます。

〔 千束稲荷神社の御朱印 〕

【写真 上(左)】 千束稲荷神社

【写真 下(右)】 千束稲荷神社の御朱印

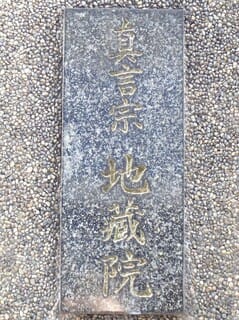

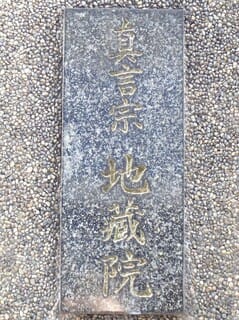

■ 第14番 恵日山 延命寺 地蔵院

(じぞういん)

台東区元浅草1-15-8

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第84番、弘法大師二十一ヶ寺第5番

第14番は元浅草の地蔵院です。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

地蔵院の開山は蓮祐で年代不明ですが、第二世法印慶良は寛永十一年(1634年)寂と伝わることから安土桃山時代〜江戸時代初期にかけての創建とみられています。

『寺社書上』『御府内寺社備考』には江戸大塚護持院末の新義真言宗とあります。

同書によると、御本尊は地蔵菩薩、相殿に弘法大師、興教大師の尊像を奉安。

「弘法大師 八十四番」とあるので、荒川辺八十八ヶ所霊場第84番札所として知られていたことがわかります。

護摩堂には愛染明王、不動明王、毘沙門天王を安し、地蔵堂には石地蔵尊立像が御座と記されています。

奉安の尊像、3つの弘法大師霊場の札所であったことからも、保守本流の真言密寺であることがうかがえます。

当山は史料類が少なく、これ以上は辿れませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [81] 浅草寺社書上 甲六』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.56』

江戸大塚護持院末 浅草新寺町

新義真言宗

恵日山延命寺地蔵院

開山 蓮祐 年代不知。

第二世法印慶良 寛永十一年九月四日寂

本堂

本尊 地蔵菩薩 厨子入立像

相殿

弘法大師 八十四番 厨子入座像

興教大師 厨子入座像

護摩堂

本尊 愛染明王座像 不動明王立像 毘沙門天王立像

地蔵堂 石地蔵尊立像

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩数分。

元浅草~寿とつづく、御府内八十八ヶ所の札所密集エリアにあります。

「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通りの1本東側路地に面しています。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 院号標

前面道路から拝すと、門柱とその前に院号標、右手に十三重石塔、左手に羯磨金剛(かつまこんごう)が描かれた堂宇、そして正面に寺院建築の本堂と、お寺感ばりばりの寺容です。

【写真 上(左)】 門柱の院号標

【写真 下(右)】 山内

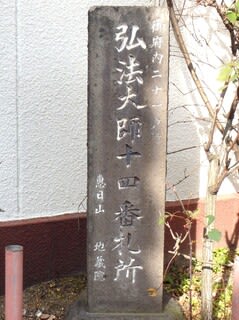

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 本堂

参道左手にはしっかり御府内二十一カ所の札所標が置かれています。

その先左手の側面に羯磨金剛が描かれた堂宇は向拝が設けられていますが、堂宇本尊はうかつにも訊き忘れたので不明です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

正面の本堂は入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。

向拝身舎に設けられた横長の格子つき花頭窓が個性的ないい本堂です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置き、向拝正面硝子扉の上には山号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

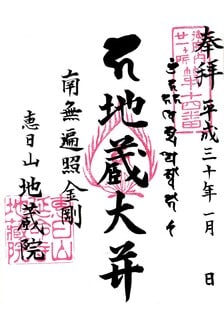

〔 地蔵院の御朱印 〕

中央に地蔵大菩薩と地蔵菩薩のお種子「カ」、右に梵字、左に「南無遍照金剛」の揮毫と「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内廿一ヶ所第十四番」の札所印。

左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。

完璧な「御府内廿一ヶ所」の御朱印、山内の「御府内廿一ヶ所」札所標と、「御府内廿一ヶ所」の現役札所であることを実感できる貴重な寺院です。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-5)

→ 記事リスト

【 BGM 】

■ ebb and flow 【凪のあすからOP】 - LaLa(歌ってみた)

■ 滴 - 今井美樹

■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI/杏里

■ 第11番 圓明山 宝福寺 西蔵院

(さいぞういん)

公式Web

台東区根岸3-12-38

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:三島社(金杉村)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第2番

第11番札所は金杉・根岸の西蔵院です。

公式Web、『新編武蔵風土記稿』、『下谷区史』などから縁起・沿革を追ってみます。

西蔵院の創建年代は不詳ですが、天正十九年(1591年)の『上野郷水帳』にその名が見えること、「康安二年(1362年)」の銘のある板碑が発見されていることから、江戸幕府開府以前の創建とみられています。

開山は法印平眞(寂年未詳)。中興は第二十世法印祐水(文政二年(1819年)寂)。

江戸時代には金杉村の三島社(現・本社(寿)三島神社)の別当を勤めていたといいます。

本社(寿)三島神社は、元寇(弘安の役(1281年))の際、河野通有が伊予國大三島神社に必勝祈願した後、上野に分霊を勧請して創建と伝わります。

慶安二年(1649年)朱印地四石を金杉村に給せられ御遷座。

宝永七年(1710年)には社地が東叡山領(ないし幕府用地)となったため、替地の浅草小揚町(現・台東区寿)へ御遷座といいます。

しかし、三島神社は里民の協議の結果、当地の熊野社と合祀されて元三島社となり、旧金杉村鎮守となって下谷七福神の寿老神もお祀りしています。

このあたりの経緯はなかなか複雑で、西蔵院がどの時点で三島神社の別当を務めたのかは追い切れませんでした。

金杉の三嶋明神社の本地は十一面観世音菩薩と伝わります。

こちらのWeb記事に『東都歳事記』に「江戸三十三所観音参」として記載されている観音霊場があり、その第33番は寿の三島明神内の十一面観世音菩薩といいます。

だとすると、金杉の三嶋明神社の本地の十一面観世音菩薩が寿に遷られて、この観音霊場の札所本尊となった可能性があります。

【写真 上(左)】 本社(寿)三島神社

【写真 下(右)】 本社(寿)三島神社の御朱印

【写真 上(左)】 元三島神社

【写真 下(右)】 元三島神社の御朱印

明治維新後は「御行の松」で有名な時雨岡不動堂を境外仏堂として護持されており、この時雨岡不動堂は、明治維新後廃寺となった上野の一乗院(第20番)を承継しているといいます。

荒川辺八十八ヶ所霊場第2番も兼務しています。

西蔵院は池波正太郎の『鬼平犯科帳」、『九鬼周造随筆集』にもその名がみえます。

文化財として「西蔵院棟札」があり、台東区有形文化財に指定されています。

『新編武蔵風土記稿』には、新義真言宗、足立郡元木村吉祥院末 圓明山寶福寺ト号ス 本尊大日とあり、稲荷社、護摩堂を擁したとあります。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻七』(国立国会図書館)

(金杉村)西蔵院

新義真言宗、足立郡元木村吉祥院末 圓明山寶福寺ト号ス 本尊大日 開山平眞ト云 寂年ヲ失ヒタレト天正十九年、上野郷ノ水帳ニモ寺号ヲ蔵タレハ古キ寺ナリ 浅草田原町続ニ祀ル三島明神(現・本社(寿)三島神社)ノ別当寺ナリ 稲荷社 護摩堂

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

西蔵院(中根岸町二六番地)

京都智積院末、圓明山法福寺と号す。本尊大日如来。起立の年月は詳でないが、天正十九年の上野郷水帳にその名が見えているといひ、又近年土中より康安二年の文字ある板碑を発見したといふから、その古寺なることが察せられる。開山は法印平眞。(寂年未詳)中興は第二十世法印祐水。(文政二年八月二十一日寂)

神佛分離以前は三島神社の別当であったが、今は時雨岡不動堂及び釋迦堂を管理している。そして当寺の弘法大師は府内二十一箇所の第十一番であった。

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

元三島神社

上根岸町四十二番地に鎮り座す。

祭神は伊佐那岐命、大山積命、上津姫命、下津姫命、和足彦命、嚴島姫命。

この社の創祀に就いては江戸名所図絵浅草三島神社條に、往古河野何某、本國豫州の地より此武蔵國へ赴くの海上にして、風波の難に逢、仍本國一宮の御神に祈り奉りしに、恙なく着岸せしかば神恩を報奉らむが為め、第宅の地に勧請ありし由と伝えている。

慶安二年(1649年)徳川家光より朱印地四石を金杉村のうちに於て給せられた。

しかし寶永七年(1710年)当社地は幕府用地となったために、浅草小揚町(現・台東区寿)に替地を給せられ、その地に遷座すると共に朱印地も浅草の三島社に属して行った。

こゝに於て後に遺された里民は協議の上、御分霊を同所の熊野社に合祀し、元三島と称へて篤く崇敬することゝなったのである。

新編武蔵風土記稿金杉村熊野社の條に「里俗に元三島と呼ぶ、前にいへる三島社地寶永年中御用地となり、替地を賜はらざる間は神體を假に此社内に移置けり、故に其此より当社を元三島とは称せりとぞ」とある。

(中略)境内社は二社。稲荷神社(祭神保食神)、菅原神社(祭神菅原道眞公)則ちそれである。

氏子は上根岸町、中根岸町、下根岸町及び荒川區日暮里町元金杉。

舊別当は新義真言宗智山派西蔵院(現中根岸町二六番地)であった。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』今戸箕輪浅草絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

都内で御朱印集めを重ねていくと、古刹が集まっているのに不思議と御朱印授与情報が少ないエリアがあることが判ってきます。

その多くは真宗がメインのエリアで、これは教義上からみてもいたしかたないところでしょう。

これとは別に歴史ある札所が集まっていながら、御朱印授与情報が思うようにとれない地域があります。

台東区根岸エリアはその代表例といえましょう。

根岸は江戸期から知られた寺町で、かつては豊島郡金杉村根岸と呼ばれていました。

荒川辺八十八ヶ所、弘法大師御府内二十一ヶ所、江戸東方三十三観音、江戸東方四十八地蔵など古い霊場の札所は集まるものの、現役の御府内八十八箇所、豊島八十八ヶ所、江戸三十三観音などの霊場札所がないこと、加えて七福神札所をもたないことなどが、御朱印を拝受しにくい背景にあるかと思います。

根岸は西を荒川区東日暮里、東を台東区下谷にはさまれた南北に細長い街区です。

寺院の少ない東日暮里から根岸に流れてくる参拝客は稀でしょう。

下谷は鬼子母神(真源寺)をはじめとする下谷七福神の札所や三島神社、小野照崎神社などもある御朱印エリア。寺社巡りの参詣者は概ね下谷で止まってしまうため、その奥の根岸にはなかなか足を向けにくいという状況があるかと思われます。

しかし、ここ根岸には「根岸古寺めぐり」という9箇寺からなる寺院巡りのコースがあって、専用スタンプ(集印)帳方式で集印できるというのです。

第1番 東光山 長命院 薬王寺の薬師如来 台東区根岸5-18-5

第2番 大空庵の虚空蔵菩薩 台東区根岸5-8-12

第3番 佛迎山 往生院 安楽寺の阿弥陀如来 台東区根岸4-1-3

第4番 東国山 中養院 西念寺の一刀三礼三尊佛 台東区根岸3-13-17

第5番 鐡砂山 観音院 世尊寺の大日如来 台東区根岸3-13-22

第6番 補陀洛山 千手院の千手観世音 台東区根岸3-12-48

第7番 法住山 要伝寺の六曼茶羅 台東区根岸3-4-14

第8番 寶鏡山 円光寺の釈迦牟尼佛 台東区根岸3-11-4

第9番 関妙山 善性寺の釈迦牟尼佛 荒川区東日暮里5-41-14

この専用スタンプ帳は画像検索でまったくヒットせず、どういうものか皆目不明でした。一念発起 (^^; してこの集印を結願したので、■ 根岸古寺めぐりでご紹介しています。

しかし西蔵院は根岸の古刹でありながら、この「根岸古寺めぐり」には参画していません。

荒川辺八十八ヶ所霊場第2番、御府内二十一ヶ所霊場第11番の札所ですが、どちらもメジャー霊場ではなく、その点からすると比較的認知度の低い寺院かもしれません。

根岸へのアプローチ駅は三ノ輪(メトロ日比谷線・都営荒川線)、入谷(メトロ日比谷線)、JRの鶯谷ないしは日暮里となります。

大寺と整備された広幅員道、狭い路地と戸建住戸が複雑に入り混じる変わった感じの街区で、路地に迷い込むといきなり方向感を失うので要注意です。

位置的には根岸柳通り「根岸四丁目」交差点の南西です。

路地に面して、名刹らしい風格のある寺容をみせています。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 山門

【写真 上(左)】 斜めからの山門

【写真 下(右)】 見事な山門の彫刻

山門は切妻屋根銅板葺の薬医門で、格高の門柱上部に見事な見返り唐獅子の木鼻彫刻を置いています。

脇塀に連接して入母屋造桟瓦葺の門屋を置き、ちょっと変わった意匠となっています。

【写真 上(左)】 根岸小学校発祥之地碑

【写真 下(右)】 御府内二十一ヶ所霊場札所標

門前には「根岸小學校発祥の地」の石碑と「御府内二十一ヶ所霊場第11番」(弘化年間(1845-1848年)銘)の貴重な札所標を置いています。

【写真 上(左)】 院号札

【写真 下(右)】 本堂

山門をくぐった山内は緑が少なく広々とした印象。

正面の本堂は堂前両側に端正な石灯籠を置き、コンクリ造ながら起り気味の銅板葺屋根を置いた寄棟造で、きりりと引き締まった意匠。

流れ向拝で向拝部の軒だけが照り(反り)を帯びるなど芸が細かいです。

【写真 上(左)】 斜めからの向拝

【写真 下(右)】 向拝

向拝柱はないですが、格子扉の上に山号扁額、向拝前に香炉を置いています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 石佛群

本堂向かって左手には堂宇(御本尊尊格不明)、弘法大師一千五十年遠忌供養塔と庚申塔、

石佛群が並びます。

うち、五基の庚申塔は明暦二年(1656年)から正徳元年(1711年)の造立で、台東区の有形文化財に指定されています。

御朱印は以前(2016年)に庫裏にて拝受しましたが、2024年4月の参拝時には「現在コロナ禍におきまして、御朱印記帳を休止しております。」との張り紙がありました。

書置ならばいただけるかとお伺いしましたが、書置もお出しされていないとのこと。

こちらはWeb上で希少な「御府内二十一ヶ所霊場第11番」の札所印つきの御朱印がみつかるのですが、現況は上記のとおりで宿題となっています。

〔 西蔵院の御朱印 〕

中央に金剛界大日如来のお種子「バン」と大日如来の揮毫と三寶印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第12番 鐡砂山 観音院 世尊寺

(せそんじ)

台東区根岸3-13-22

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第1番、根岸古寺めぐり第5番

第12番札所は金杉・根岸の世尊寺です。

■ 『新編武蔵風土記稿』、『下谷区史』、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

世尊寺は、豊嶋左近将監輝時の開基、賢栄(永和四年(1378年)寂)の開山で應安五年(1372年)創建という真言宗豊山派の古刹です。

『新編武蔵風土記稿』によると足立郡元木村吉祥院末で鐵砂山観音院と号し、御本尊は大日如来。

聖天社に奉安の御本尊と相殿の薬師如来は豊嶋輝時の守本尊とあります。

大師堂には弘法大師自作ノ長一尺七寸の尊像を安し、堂中には不動明王、愛染明王も安したと記されています。

他に地蔵堂もあったようです。

慶安二年(1649年)には寺領七石五斗の御朱印状を拝領といいます。

文化年間(1804~)開創とされる荒川辺八十八ヶ所霊場の第1番を勤められることからも、江戸期にはこのエリアで主導的な役割を担っていたことが伺われます。

荒川辺八十八ヶ所霊場は根岸の世尊寺で発願し、尾久、滝野川、江北、西新井、千住、綾瀬、掘切、八広、向島、亀戸、浅草などの札所を巡ったのち、同じく根岸の千手院で結願する弘法大師霊場で、江戸期に根岸の寺院が特別な地位を占めていたことが窺い知れます。

世尊寺は荒川辺八十八ヶ所霊場第1番をはじめ、御府内二十一ヶ所霊場第12番、根岸古寺めぐり第5番の3つの霊場札所を兼務されますが、いずれも知る人ぞ知る渋い霊場のためか、Web情報などは少なくなっています。

山内はさすがに広めで、古色を帯びた大師堂、御本尊大日如来、お大師様の御遺告所蔵など、真言密教の保守本流的なお寺のようにも思われます。

名刹だけに「紙本墨書御遺告(弘法大師の遺言書の写本)、紙本墨書御遺告(台東区登載文化財)、絹本着色仏涅槃図(台東区登載文化財)、本墨画普賢・文殊菩薩画像(台東区登載文化財)など多くの文化財を所蔵されます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻七』(国立国会図書館)

(金杉村)世尊寺

同末(足立郡元木村吉祥院末)、鐵砂山観音院ト号ス 寺領七石五斗慶安二年八月御朱印ヲ附セラル 当寺ハ應安五年豊嶋左近将監輝時建立ス 開山賢榮永和四年十一月晦日寂セリ 本尊大日

聖天社 豊嶋輝時ガ守本尊ト云 相殿薬師モ同 石尊十羅刹稲荷合社

大師堂 弘法大師自作ノ像ヲ安ス 長一尺七寸 又堂中二不動愛染ヲ安セリ

地蔵堂

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

世尊寺(中根岸町八八番地)

京都仁和寺末、鐡砂山観音院と号す。應安五年九月の創建にかゝり、開基は豊島左近将監輝時、開山は僧賢榮である。幕府より二石五斗の朱印地を給せられていた。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』今戸箕輪浅草絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

入谷は御朱印エリアで、国道4号を越えた下谷エリアにも小野照崎神社、法昌寺や三島神社があって、御朱印マニアは入り込みますが、その先の金杉通りを越えて根岸エリアまで踏み込む人はまれです。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

世尊寺は、その根岸エリアに入ってしばらく行ったところにあります。

かなりの大寺ながら、山門は奥まった路地に面しているという根岸のお寺らしいたたずまい。

【写真 上(左)】 山内-1

【写真 下(右)】 山内-2

門柱を構え、その先にシャープな意匠の本堂を構えて、どことなくクールな雰囲気です。

しかし、山内に足を踏み入れると、左手に子育地蔵尊のお堂、右手に大師堂と、古色を帯びた堂宇があらわれ、俄然雰囲気が高まります。

【写真 上(左)】 子育地蔵尊と笠付地蔵六面幢

【写真 下(右)】 子育地蔵尊

【写真 上(左)】 根岸古寺めぐり第5番札所板

【写真 下(右)】 (かつてあった)古寺めぐりの御集印所

子育地蔵堂には三体の地蔵尊立像を奉安で、おそらく中央が子育地蔵尊と思われます。

柱には根岸古寺めぐり第5番の札所板が掲げられ、堂宇向かって右のアイロン台のような台のうえに、以前は根岸古寺めぐりのスタンプが置いてありました。

【写真 上(左)】 笠付地蔵六面幢

【写真 下(右)】 大師堂

その先の漆喰壁の堂宇の前には大ぶりな笠付地蔵六面幢が安しています。

参道の反対側には寄棟造桟瓦葺の大師堂。

すこぶる雰囲気のあるお堂で、こちらがあることで真言密寺の保守本流感を醸し出しています。

【写真 上(左)】 斜めからの大師堂

【写真 下(右)】 御府内二十一ヶ所の札所板

【写真 上(左)】 御府内二十一ヶ所の札所標

【写真 下(右)】 福智六地蔵菩薩の石碑

堂前には御府内二十一ヶ所霊場第12番の札所標(文久三年(1863年)銘)と、「福智六地蔵菩薩」の石標。

向拝見上げには向かって右に弘法大師、左に六地蔵尊の扁額、その中央には「御府内廿一ヶ所第十二番」の真新しい札所扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 大師堂の扁額

【写真 下(右)】 御府内二十一ヶ所の札所扁額

こちらは荒川辺八十八ヶ所霊場第1番の打ち初めですが、掲示類を見る限り御府内二十一ヶ所の方が前面に出ている感じです。

【写真 上(左)】 大師堂堂内

【写真 下(右)】 お大師さま

堂内は開放されていて、正面に線刻の六地蔵尊。

その背後上部の厨子内には弘法大師坐像が御座され、その下には御府内二十一ヶ所の奉納額(明治31年)が置かれて、少なくともこの頃まではこの霊場が盛んに回られていたことをうかがわせます。

【写真 上(左)】 奉納額

【写真 下(右)】 本堂

本堂は近代建築ながら屋根の相輪と向拝見上げの山号扁額が、名刹の本堂の風格を保っています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

予想に反して本堂の扉は開きました。

高い天井から吊られた豪壮な天蓋の向こう、中央に智拳印を結ばれた金剛界大日如来坐像、向かって右手に観世音菩薩立像、左手には地蔵菩薩立像が御座されています。

【写真 上(左)】 庚申塔

【写真 下(右)】 庫裏

山内の庚申塔は延宝二年(1674年)の造立で、正面に邪鬼を踏む青面金剛像が刻まれ、その左右と下方には二童子、四夜叉、二鶏、一猿が刻まれるという、いささか変わった像容で台東区の有形民俗文化財に指定されています。

根岸古寺めぐり巡拝時には庫裡に伺い御朱印授与につきお尋ねしましたが、揮毫の御朱印は授与されておらず、古寺めぐりのスタンプにて、とのことでした。

たしかに、スタンプは御寶印で寺院名も捺せ、別に古寺めぐりの札番印(つぶれ気味だが)もありますから御朱印とみることができます。

根岸古寺めぐりの専用スタンプ(集印)帳とスタンプ(集印)

スタンプは子育地蔵堂のよこに設置されていましたが、2024年4月参拝時にはスタンプはありませんでした。

〔 世尊寺の御朱印 〕※根岸古寺めぐりの集印

主印(蓮華座+火炎宝珠)の種子はやや不明瞭ですが、金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。右上に不明瞭ながら「第五番」の札所印。

右上に寺院名と尊格の印刷があります。

寺号と御寶印を備えたこのスタンプ(印判)はどうみても「御朱印」なので御朱印帳にもいただきました。

■ 第13番 東光山 等印院 龍泉寺

(りゅうせんじ)

台東区竜泉2-17-15

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:

司元別当:千束稲荷神社(台東区竜泉)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第3番、東都北部三十三観音霊場第25番

第13番札所は台東区竜泉の龍泉寺です。

下記史料、現地掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

創建年代、開基とも不詳ですが、法印深盛(天正十九年(1591年)寂)の中興で、地名(龍泉寺町)の由来となったという名刹です。

周辺は古くは当山の寺領でしたが、家康公関東入國以後は幕府領となり、正保(1644-1648年)以後は東叡山領となったといいます。

明治維新前は千束稲荷社の別当と伝わります。

関東大震災に罹災し、現伽藍は震災後に建立されています。

『寺社書上』『御府内寺社備考』によれば大塚護國寺末の新義真言宗で御本尊は大日如来木像。

境内に千束稲荷神社が御鎮座で、本地は十一面観世音菩薩とあります。

当社は源頼朝公とのゆかりがあったようですが詳細は不明です。

千束稲荷神社公式Web、『東京都神社庁Web』によると、御祭神は倉稲魂命、素盞鳴尊。

江戸時代初期(おそらく寛文年間(1661-1672年))の創建と伝えられ、竜泉寺村(北千束郷)の氏神様とのこと。(明治5年村社に列す)

千束稲荷はかつて浅草寺境内の上千束稲荷(西宮稲荷)と、当社の前身である下千束稲荷の二社に分かれていましたが、上千束稲荷は現存していません。

樋口一葉の名作『たけくらべ』は当社の祭礼が舞台になっており、『たけくらべ』ゆかりの神社として境内には樋口一葉の文学碑も建立されています。

龍泉寺は千束稲荷神社の別当だけでなく、荒川辺八十八ヶ所霊場第3番、東都北部三十三観音霊場第25番の札所を務められ、相応の参拝者を集めていたものとみられます。

いまは下町らしい碁盤の目状の街区に、静かなただずまいをみせています。

なお、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所本尊は大日如来、東都北部三十三観音霊場の札所本尊は十一面観世音菩薩とも考えられますが、それを伝える史料はみつかりませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [118] 下谷寺社書上 四』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.46』

大塚護國寺末 下谷龍泉寺町

真言宗新義

東光山等印院龍泉寺

起立相知不申候 開基相分不申候

中興 法印深盛 天正十九年(1591年)二月八日寂

本堂

本尊 大日木像遍照殿之額字。

境内 千束稲荷神社

拝殿三間二間

神體 翁之形ニテ稲ヲ荷ヒテ立リ 丈一尺

本地 十一面観音

右社●頼朝公御心願あり 霊夢によって夢想の神薬を出す 人参五香湯といふ 諸病によし

末社疱瘡神

椎木あり囲ニ抱奉七本ニ分ル 第六天ノ神体トナセリ

当寺ハ此地第一の古跡なり 往古ハ新吉原等も此寺の領●なり 今以龍泉寺町といふあり 此所の千束稲荷神社も当寺の兼帯なり(続江戸砂子)

当寺の開山詳ならす もとより其時代を伝へす。されと龍泉寺を以って地名とすれハ古き寺なること知るへし 古き武蔵國図にハ龍泉寺村と載たり(江戸記聞)

■ 『下谷区史』(国立国会図書館)

龍泉寺(龍泉寺町四〇一番地)

京都智積院末、東光山等印院と号す。本尊大日如来(大正十二年九月焼失)。その起立は詳かでないが、中興の法印深盛は天正十九年(1591年)二月八日に寂したといへば相応の古寺である。町名(もと村名)もこの寺名によって起り、古くは当寺の寺領であったが、家康の關東入國以後幕府の領地となり、正保以後東叡山領となった。維新前は千束稲荷社は当寺の持であった。

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』今戸箕輪浅草絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

竜泉は入谷・千束の北側、三ノ輪寄りの街区で下谷のお隣です。

場所柄、寺社が多く、御朱印を授与される寺社も少なくありませんが、御朱印エリアのイメージはさほど強くありません。

その理由として、竜泉の複数の寺院が「下谷七福神」の札所となっていることもあるかと思います。(下谷の寺院のイメージがある。)

龍泉寺は国道4号日光街道から1本入った路地に面しているので、意外に目立ちません。

この路地は「一葉桜・光月通り」といい、南下するとかっぱ橋道具街ですがここまでくると車通りも人通りもまばらな静かな一画です。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 山内入口

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 門柱の寺号標

まわりをビル群に囲繞されていますが、築地塀に門柱、その正面に本堂を構え、古刹の風格をただよわせています。

門柱手前に寺号標。正面階段参道の上に本堂がそびえています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。バランスのとれた端正な意匠です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置いています。

向拝正面サッシュ扉の上に山号扁額。

賽銭箱はなく、向拝まわりに札所を示すものもありません。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 石塔・石佛群

しかし、本堂向かって左手には弘法大師一千百年遠忌報恩塔、弘法大師百度石、石塔・石佛群などが並び、本堂に相対する大師堂には弘法大師坐像が御座されて、弘法大師霊場札所であることを物語っています。

【写真 上(左)】 弁天堂と大師堂

【写真 下(右)】 弁天堂

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂よこの弘法大師碑

本堂向かって右手には福徳弁財天が御座されます。

台座銘によると令和4年秋奉安の比較的新しい尊像のようです。

筆者の経験によると、本堂に賽銭箱のない寺院は御朱印不授与のケースが比較的多いですが、こちらも御朱印は不授与とのことでした。

江戸期に別当を務められた千束稲荷神社の御朱印をあげておきます。

〔 千束稲荷神社の御朱印 〕

【写真 上(左)】 千束稲荷神社

【写真 下(右)】 千束稲荷神社の御朱印

■ 第14番 恵日山 延命寺 地蔵院

(じぞういん)

台東区元浅草1-15-8

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第84番、弘法大師二十一ヶ寺第5番

第14番は元浅草の地蔵院です。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

地蔵院の開山は蓮祐で年代不明ですが、第二世法印慶良は寛永十一年(1634年)寂と伝わることから安土桃山時代〜江戸時代初期にかけての創建とみられています。

『寺社書上』『御府内寺社備考』には江戸大塚護持院末の新義真言宗とあります。

同書によると、御本尊は地蔵菩薩、相殿に弘法大師、興教大師の尊像を奉安。

「弘法大師 八十四番」とあるので、荒川辺八十八ヶ所霊場第84番札所として知られていたことがわかります。

護摩堂には愛染明王、不動明王、毘沙門天王を安し、地蔵堂には石地蔵尊立像が御座と記されています。

奉安の尊像、3つの弘法大師霊場の札所であったことからも、保守本流の真言密寺であることがうかがえます。

当山は史料類が少なく、これ以上は辿れませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [81] 浅草寺社書上 甲六』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.56』

江戸大塚護持院末 浅草新寺町

新義真言宗

恵日山延命寺地蔵院

開山 蓮祐 年代不知。

第二世法印慶良 寛永十一年九月四日寂

本堂

本尊 地蔵菩薩 厨子入立像

相殿

弘法大師 八十四番 厨子入座像

興教大師 厨子入座像

護摩堂

本尊 愛染明王座像 不動明王立像 毘沙門天王立像

地蔵堂 石地蔵尊立像

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩数分。

元浅草~寿とつづく、御府内八十八ヶ所の札所密集エリアにあります。

「稲荷町」駅から南に伸びる清洲橋通りの1本東側路地に面しています。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 院号標

前面道路から拝すと、門柱とその前に院号標、右手に十三重石塔、左手に羯磨金剛(かつまこんごう)が描かれた堂宇、そして正面に寺院建築の本堂と、お寺感ばりばりの寺容です。

【写真 上(左)】 門柱の院号標

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 本堂

参道左手にはしっかり御府内二十一カ所の札所標が置かれています。

その先左手の側面に羯磨金剛が描かれた堂宇は向拝が設けられていますが、堂宇本尊はうかつにも訊き忘れたので不明です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

正面の本堂は入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。

向拝身舎に設けられた横長の格子つき花頭窓が個性的ないい本堂です。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に蟇股を置き、向拝正面硝子扉の上には山号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 地蔵院の御朱印 〕

中央に地蔵大菩薩と地蔵菩薩のお種子「カ」、右に梵字、左に「南無遍照金剛」の揮毫と「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内廿一ヶ所第十四番」の札所印。

左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。

完璧な「御府内廿一ヶ所」の御朱印、山内の「御府内廿一ヶ所」札所標と、「御府内廿一ヶ所」の現役札所であることを実感できる貴重な寺院です。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-5)

→ 記事リスト

【 BGM 】

■ ebb and flow 【凪のあすからOP】 - LaLa(歌ってみた)

■ 滴 - 今井美樹

■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI/杏里

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 日本で売れ... | ■ 御府内二十... » |