関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24

Vol.-23からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第72番 阿遮山 圓満寺 不動院

(ふどういん)

台東区寿2-5-2

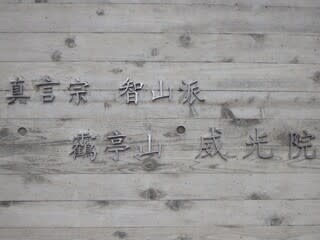

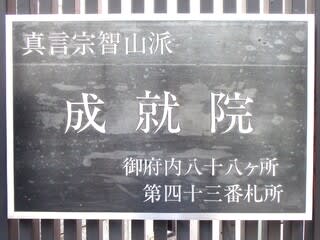

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第72番、弘法大師二十一ヶ寺第6番、御府内二十八不動霊場第18番、坂東写東都三十三観音霊場第14番、関東三十六不動尊霊場第22番

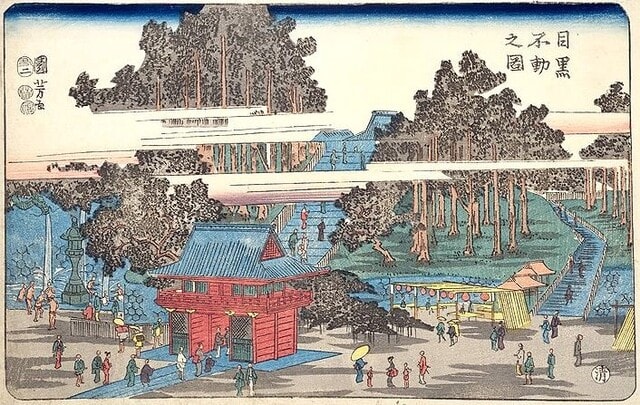

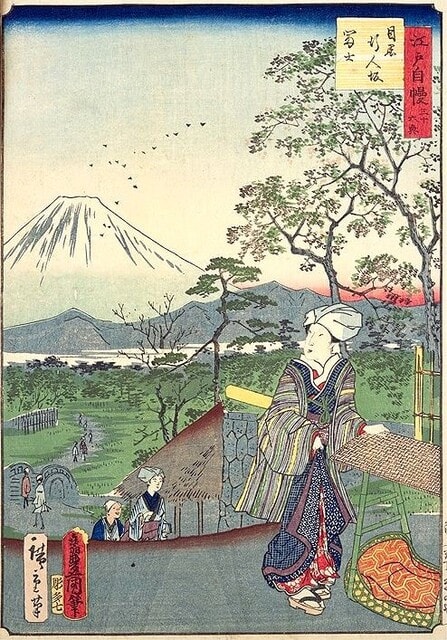

第72番は寿の不動院です。

御府内霊場には「不動院」を号する札所寺院がふたつ(第6番(六本木)、第72番(浅草寿))あり、後者を寿不動院と呼んで区別しているようです。

第72番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに不動院で、第72番札所は開創当初から浅草寿の不動院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』、『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

不動院は慶長十六年(1611年)、賢鏡法印が八丁堀に寺地を拝領して開山と伝わります。

御本尊は金剛界大日如来で、護摩堂に大日如来の教令輪身である不動明王を安置し祈祷を修したといいます。

不動院は往時から護摩堂の不動尊の験力の強さで知られていたようです。

寛永十二年(1635年)寺地を御用地として収公。

不動尊のあらたかな験力から、浅草の観音様の裏鬼門にあたる旧浅草(新寺町?)の地に遷ったともいいます。

(新寺町から明暦年間(1655-1658年)に現在地に移転という史料もあり。)

元禄期(1688-1704年)の不動院の住職は第6世覚意法印。

壱岐国領主日高覚左衛門の子で、松浦家家老の子息ともいいます。

元禄十年(1697年)、肥前国平戸藩主松浦鎮信は不動院の住職が家老の子息で、不動院が浅草鳥越の松浦家上屋敷の鬼門にあたることから当山を松浦家の祈願所とし、平戸に祀っていた松浦家守護仏の不動尊を、平戸の安満嶽に祀っていた金銅聖天尊像とともに当山に安置して一族の守護を祈念しました。

このときより、松浦家守護仏の不動尊を当山御本尊とし、従前より奉安の不動尊を御前立として安置と伝わります。

このときの住職・第6世覚意法印は、松浦家守護所となした功績もあってか中興開基とされています。

御本尊の不動明王は、奈良時代の華厳宗の高僧で東大寺の開山・良弁僧都(689-774年)の御作といいます。

良弁僧都には母親が仕事の最中、目を離した隙に鷲にさらわれ奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを師・義淵に助けられたという逸話があります。

良弁の母親は良弁を探し求めて全国を歩きつづけ、30年後ついに再会を果たしたといいます。

良弁は自身のような母親とのつらい別離が世の中からなくなるよう一心に念じつつ、不動明王の御像を謹刻されました。

この不動尊像は数多の変遷を経て肥前国平戸の松浦家の守護仏となり、島原の乱(1637-1638年)では数々の霊験をあらわされて、人々の尊崇いよいよ高まったといいます。

この尊像が不動院の御本尊で、わが子のことを一心に願えば無病息災に育ち、良縁にも恵まれ、たとえ悪病に罹ったとしても平癒するというので「子守り不動尊」と呼ばれて江戸庶民の信仰を集めました。

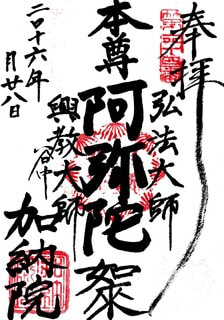

なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』では「本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師」となっていますが、「本尊方除不動明王 良弁僧都之御作」ともあり、御府内霊場巡拝では不動尊も参拝されていたのでは。

明治初頭の神仏分離の波を乗り越え、御府内霊場札所も堅持されています。

昭和20年の空襲により諸伽藍を焼失しましたが、昭和40年現本堂を落慶。

昭和62年開創の関東三十六不動尊霊場第22番札所でもあり、浅草を代表する不動尊霊場として参拝者を迎えています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十二番

浅草●下八軒寺町

阿遮山 圓満寺 不動院

大塚護持院末 新義

本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.52』

浅草八軒寺町

大塚護持院末 新義真言宗

阿遮山圓満寺不動院

江戸大塚護持院末、浅草八軒寺町

慶長十六年(1611年)寺地拝領仕 八丁堀二廿五ヶ年罷在候之処 御用地ニ付浅草新寺町ニ而替地拝領仕候

開山 賢鏡法印 年代不相知寂

中興開基 覚意儀 肥前平戸之産ニ● 壱岐国領主日高覚左衛門倅 只今●松浦家ニ覚左衛門子孫家老を勤罷在候

中興 栄実法印

旧浅草にあり明暦(1655-1658年)中此地に移る(江戸図説)

起立来暦詳ならす 慶長十六年(1611年)江戸八丁堀に寺地を賜り 夫より廿五年を経て寛永十二年(1635年)其地を収公せられ 今の所を賜り小坊を建 不動を安す

爰ニ肥前國平戸の城主松浦家の領内に良弁僧都の作の不動又歓喜天の像往古より安置せる所、嶋原退治の時、霊験掲焉に依て信●浅からす 今の浅草鳥越の屋敷に安せし●又奇瑞度々あるにより、汚穢の地に置障あらん事を恐● 元禄年中(1688-1704年)一宇を建立し是に移さんの発願にて彼是沙汰せしか 今の不動院破壊せる小宇にて名のみなるにより其上この屋敷より鬼門に当り殊に密宗なれハとて こゝに国家安鎮の為堂塔を建立弐百石寄附 両尊を安置しもとの像を前立とし第五世覚意といへるを住持とし 祈念怠慢なかりき 此覚意ハ松浦外記(今の家老)の子たれハ 幸に護持なさしむとそ 其後寄附の石高も多く減しけるとなり 去れとも今に松浦家の祈願所なりと

本堂

本尊 金剛界大日如来木座像

弘法大師木座像 興教大師木座像 理現(源)大師木座像 地蔵尊木像立像

護摩堂

不動尊木座像 良弁僧都作 両童子木立像 同作

縁起左之通(略)

霊府神木像 二童子木像

聖天鋼像 本地十一両観音木立像

肥前国安満嶽に安置御座候処 霊験有て備相●不自由ニ付 鳥越松浦肥前守屋敷江安置ニ而御座候 其後元禄中(1688-1704年)松浦鎮信公思召を以て 当院江祈祷処引移され覚意江住職被申付

大神宮木立像 大黒天木像 辨財天木座像 毘沙門天木像 摩利支天木像

大黒天木像(一体三身大黒天) 謁摩作

大黒天木像 弘法大師作 千手観音木像長

愛染明王 弘法大師作

鎮守社

金毘羅 保呂輪権現 稲荷大明神

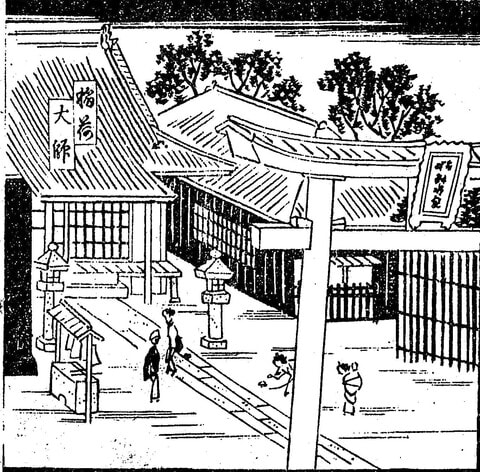

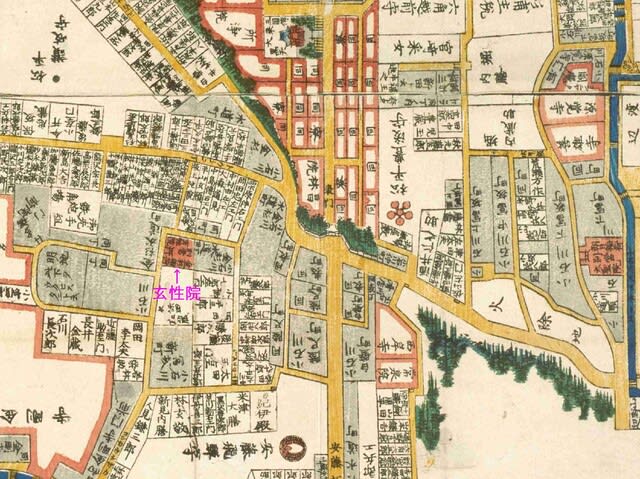

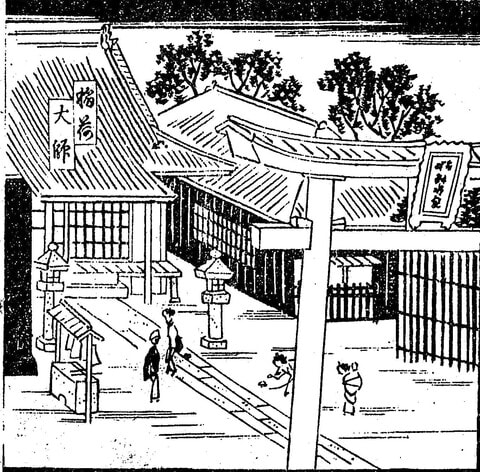

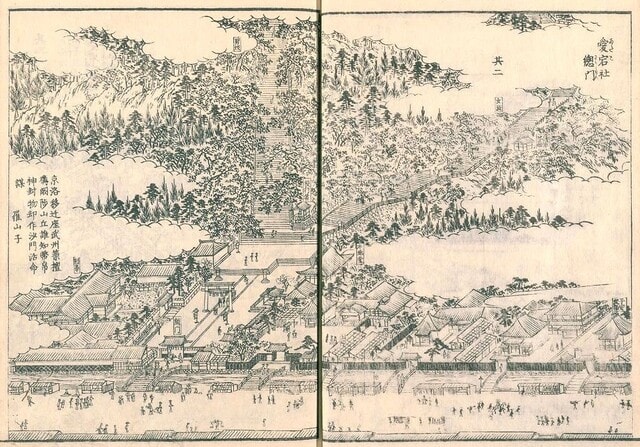

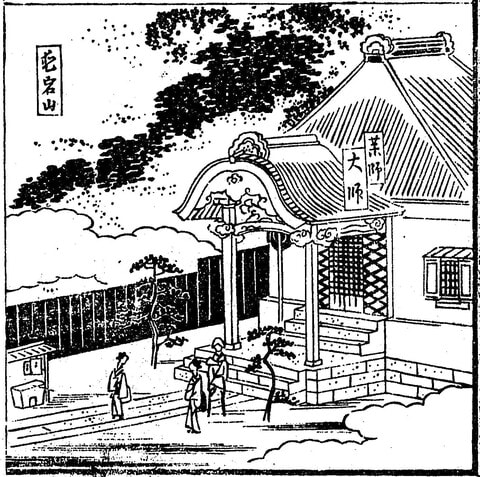

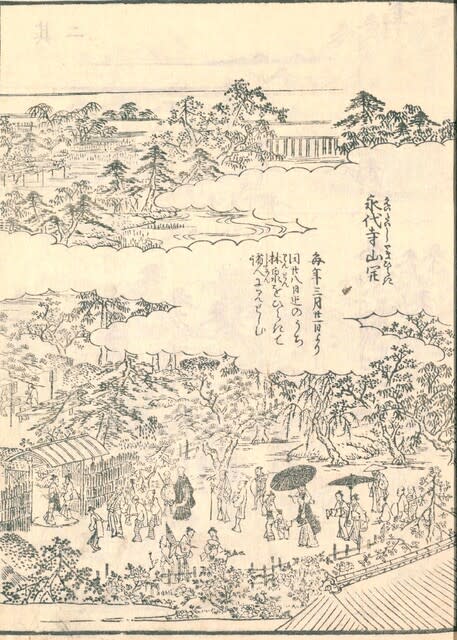

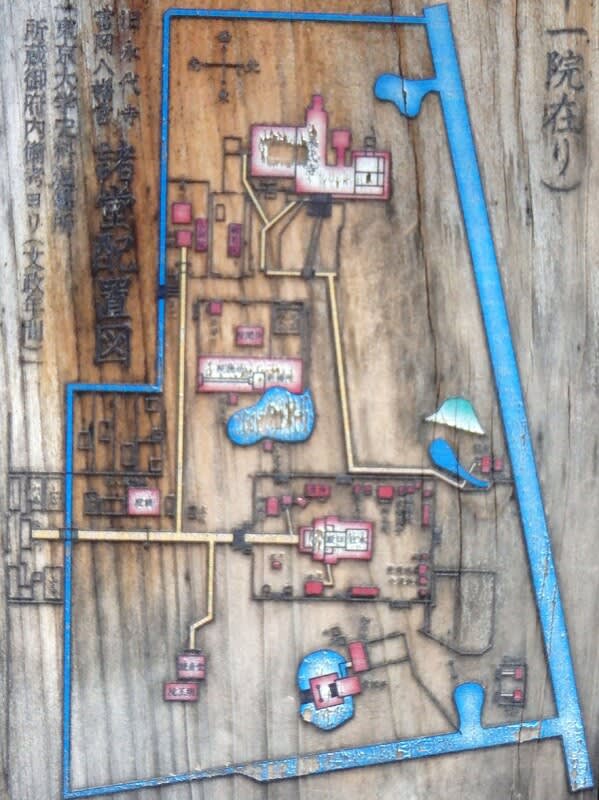

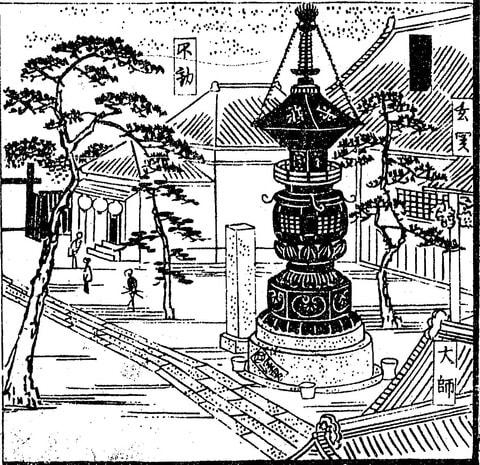

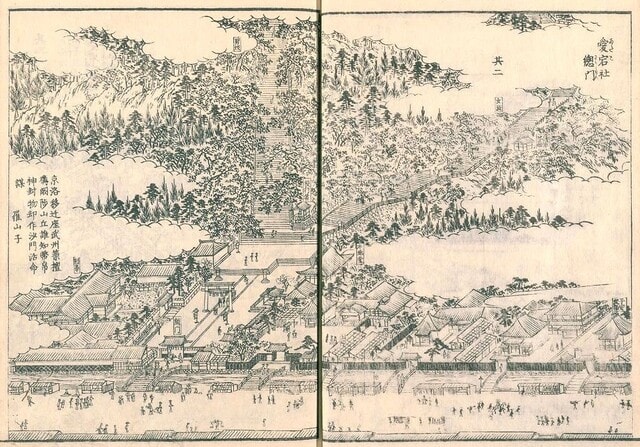

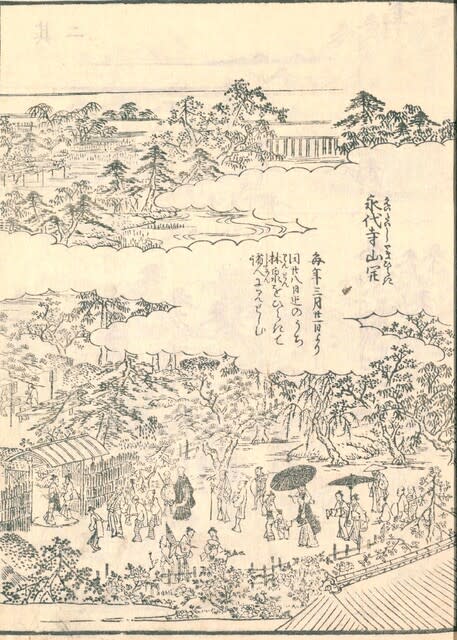

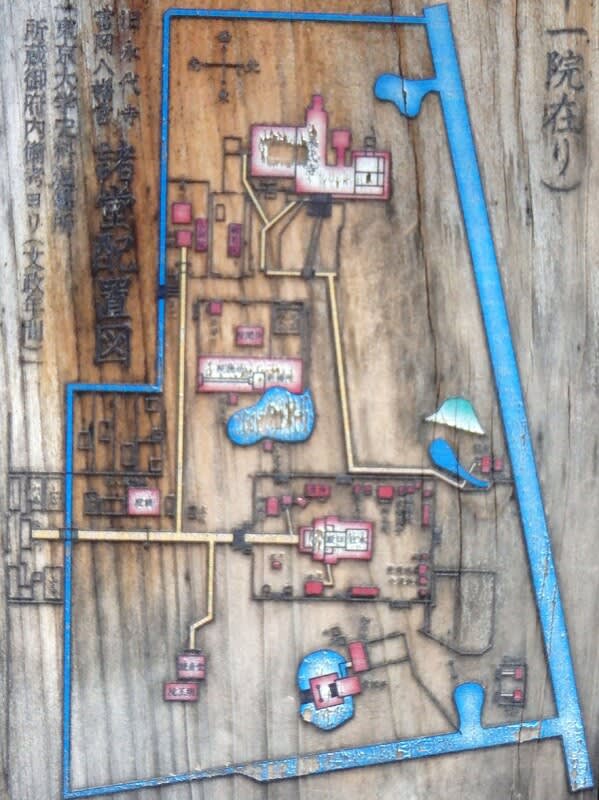

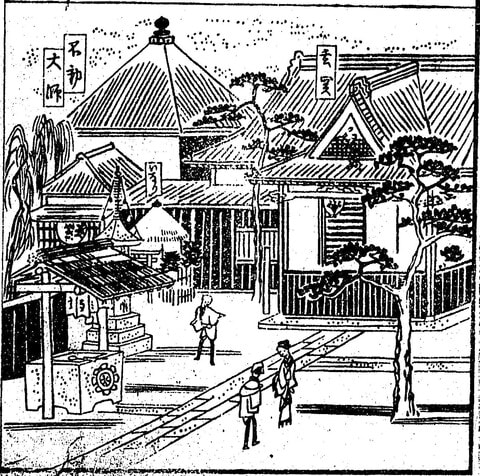

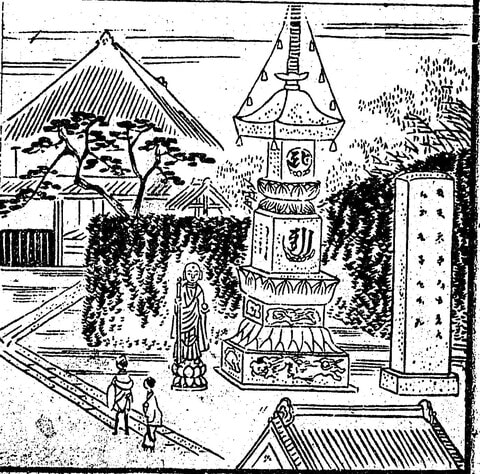

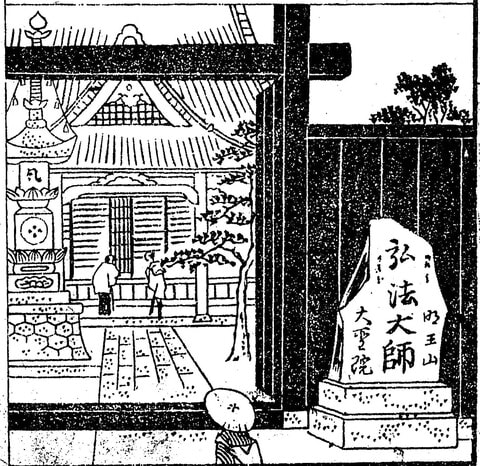

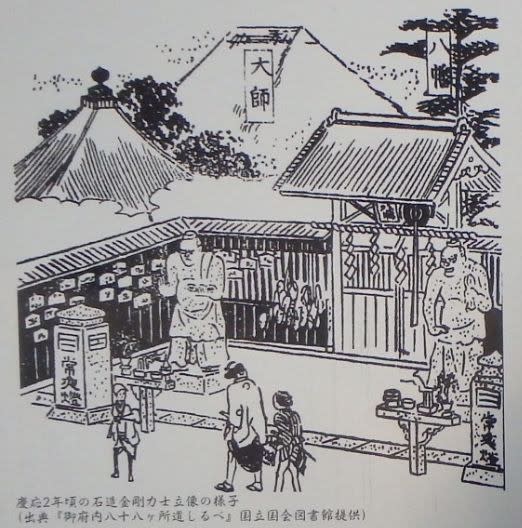

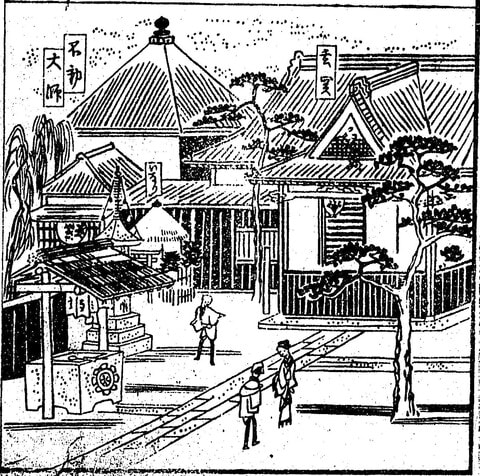

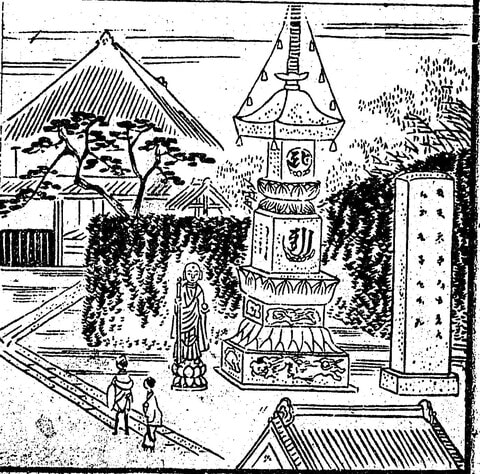

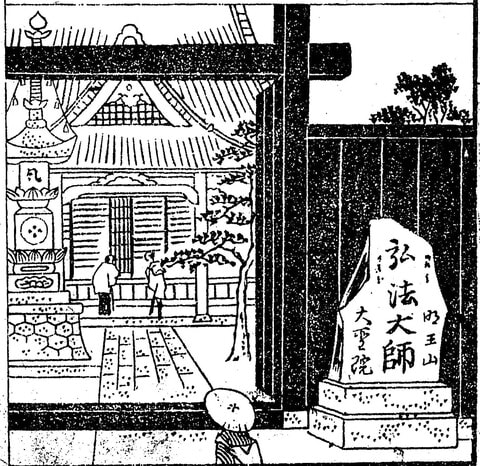

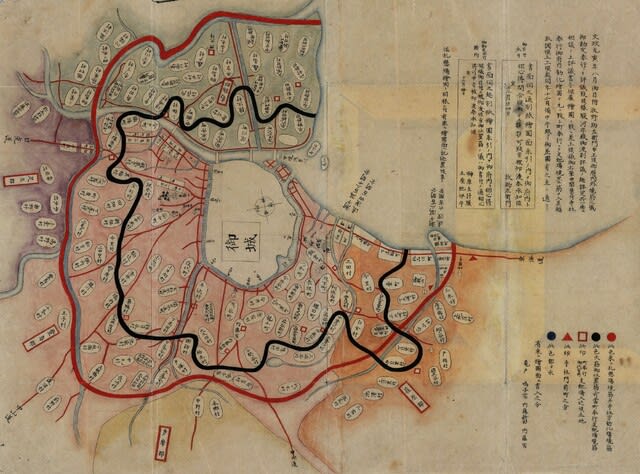

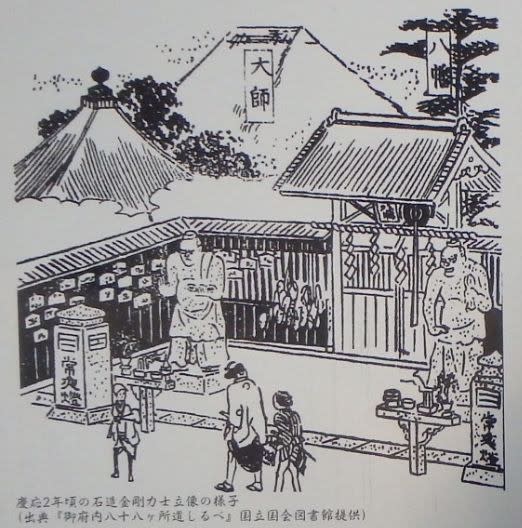

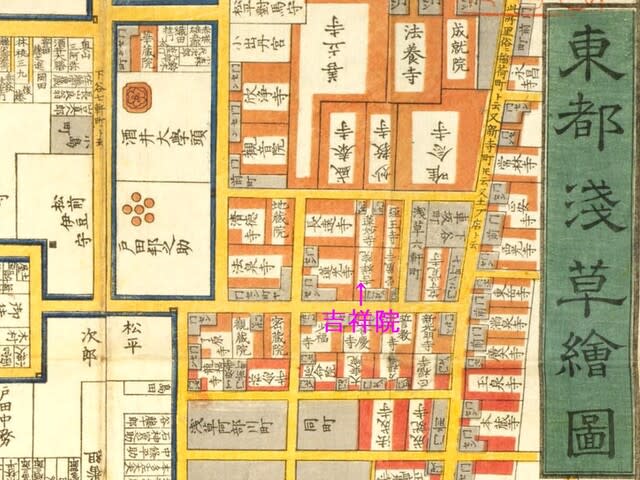

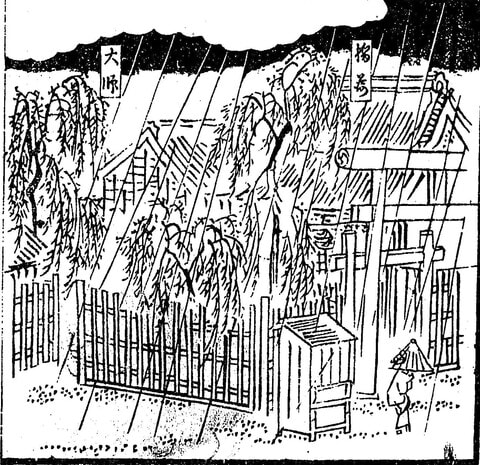

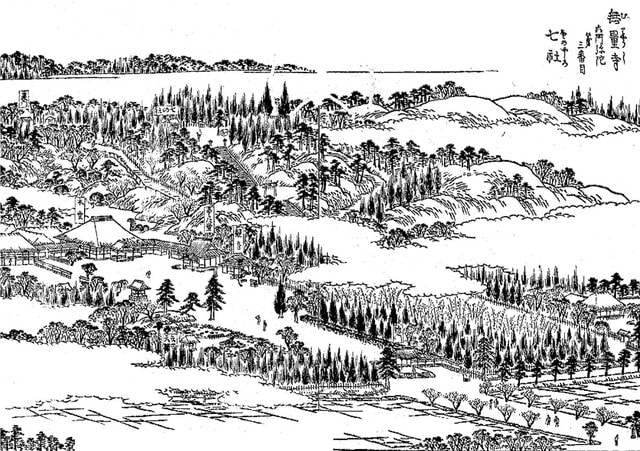

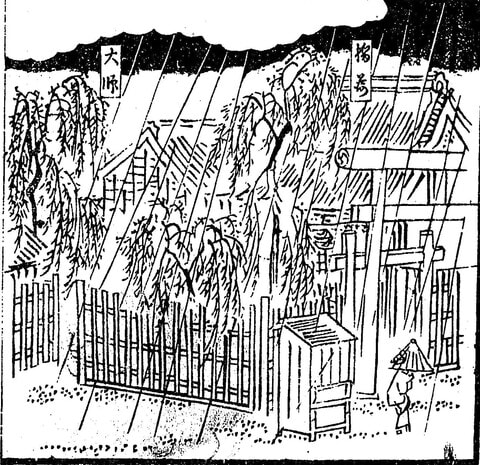

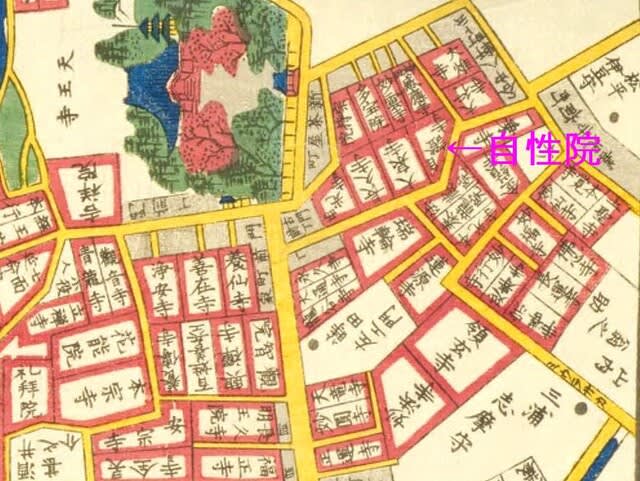

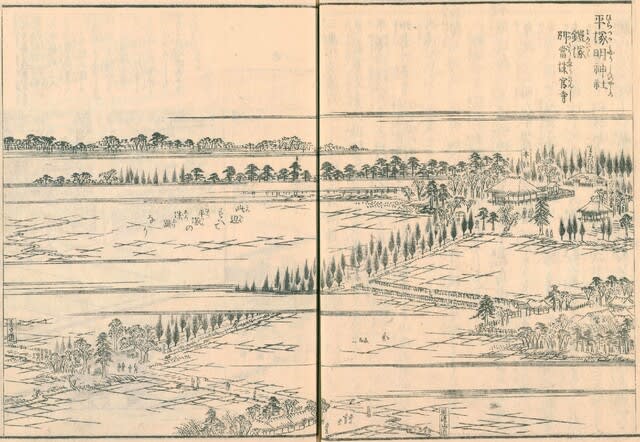

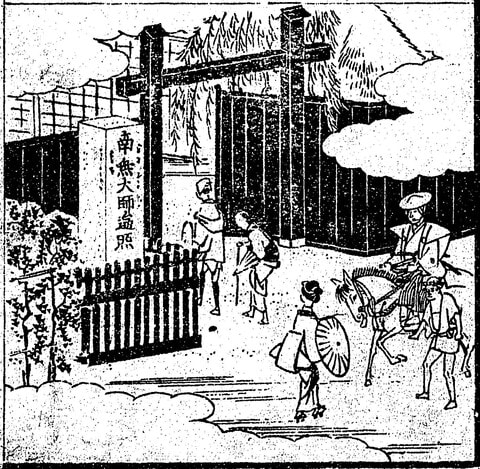

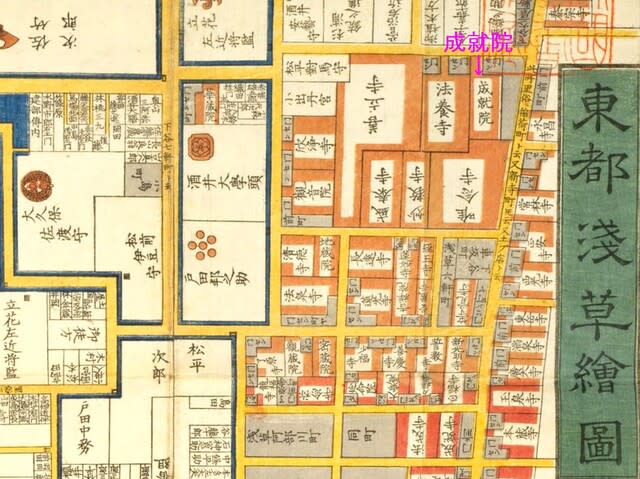

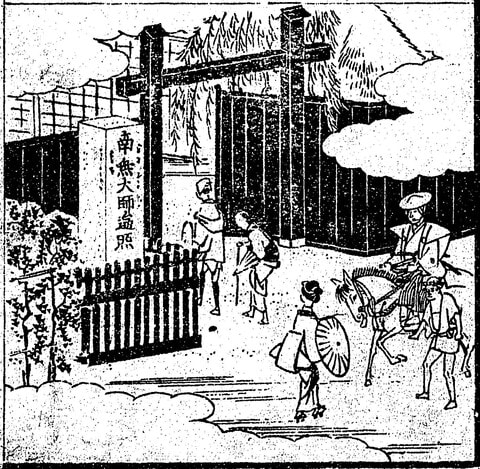

「不動院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

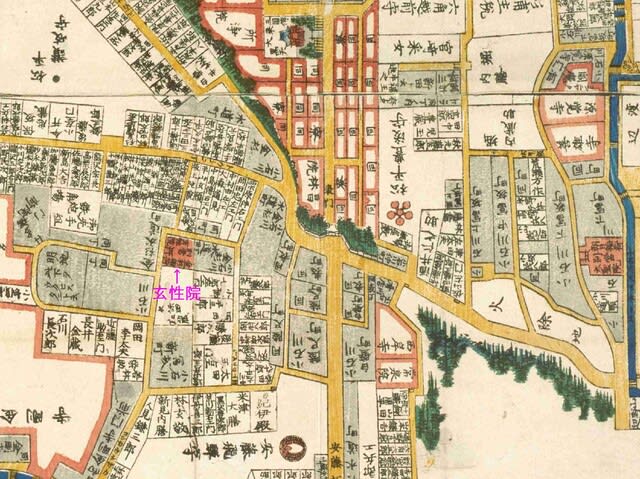

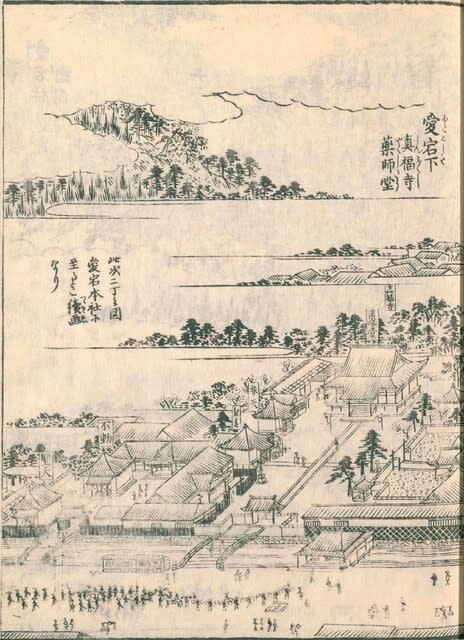

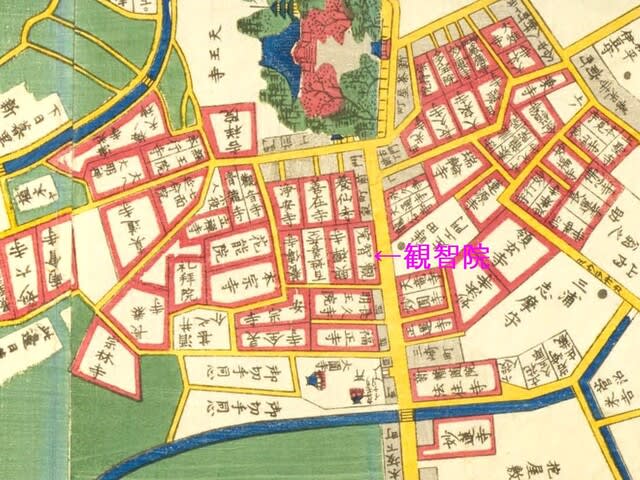

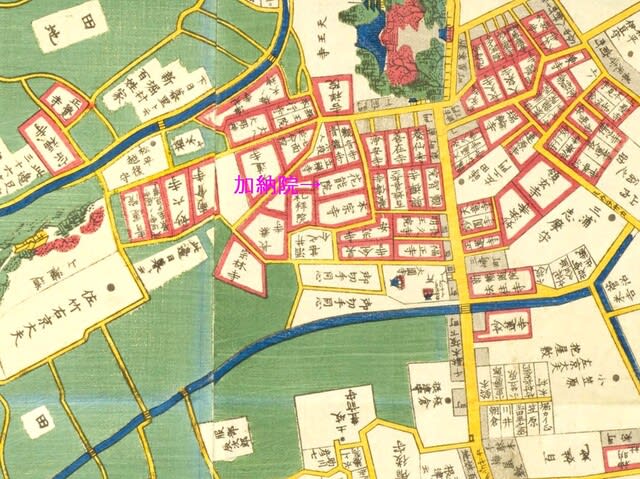

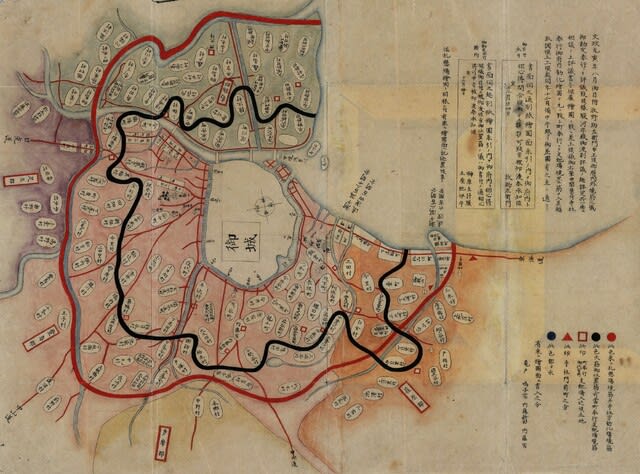

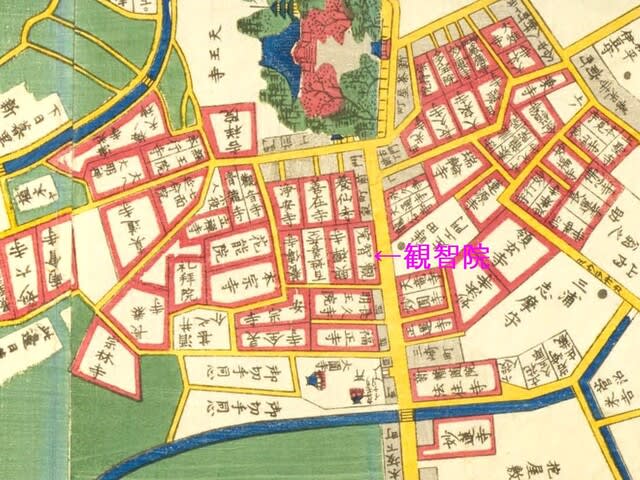

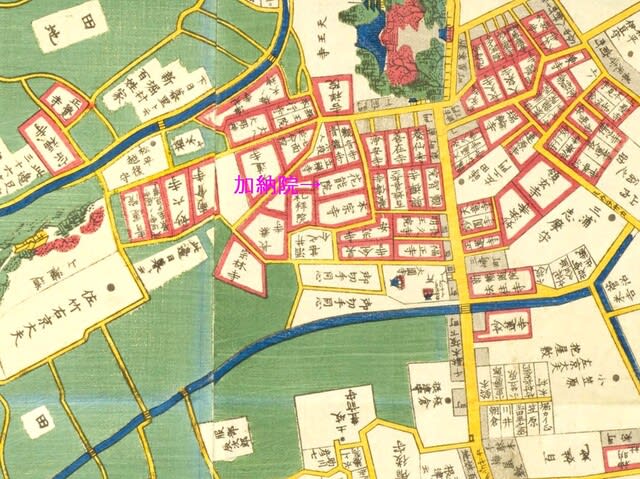

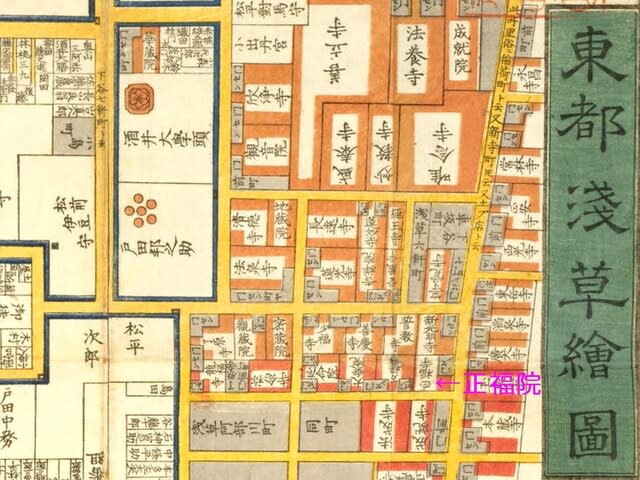

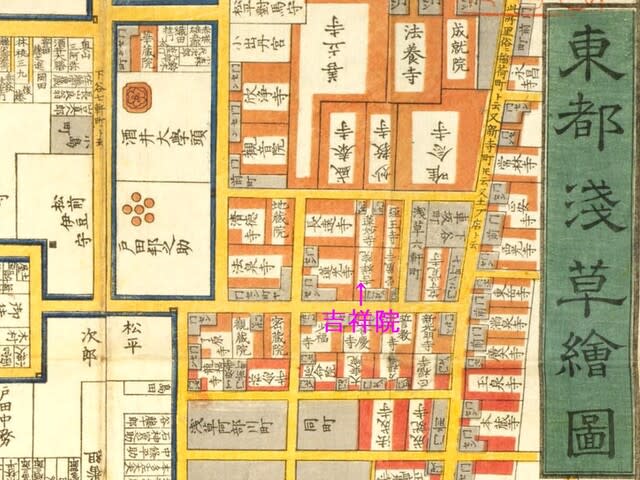

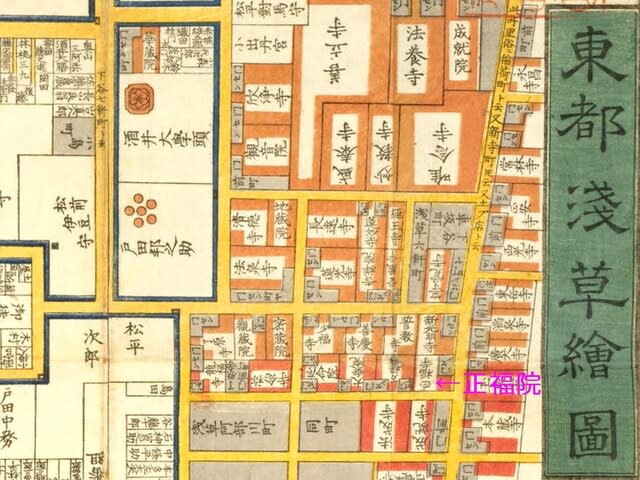

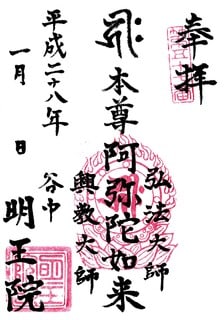

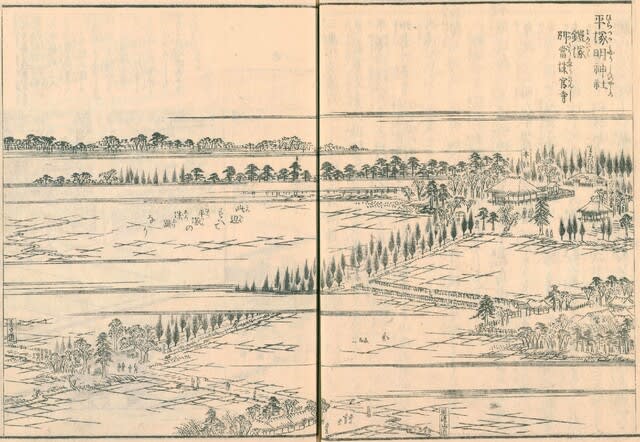

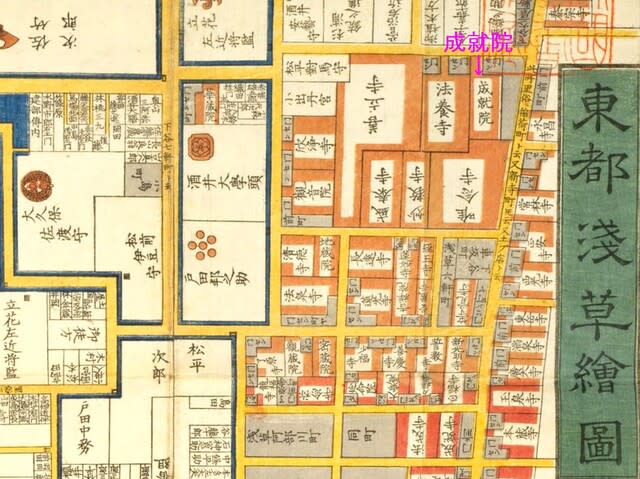

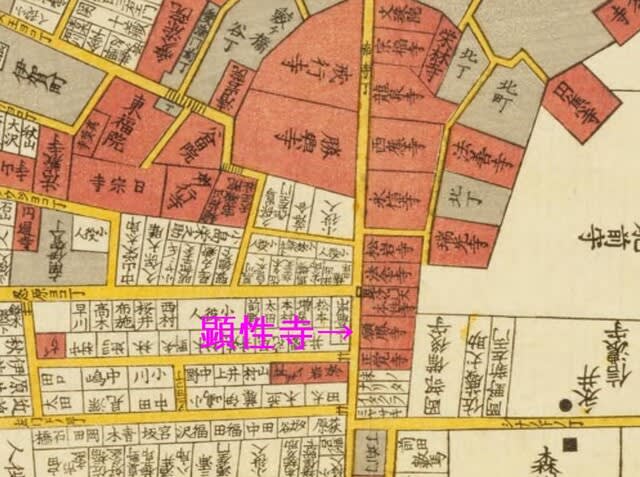

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。

都道463号浅草通り「西浅草一丁目」交差点から「ことぶきこども園通り」を南下して、ふたつ目の角を西(右手)に入って少し行った右側です。

【写真 上(左)】 外観-1

【写真 下(右)】 外観-2

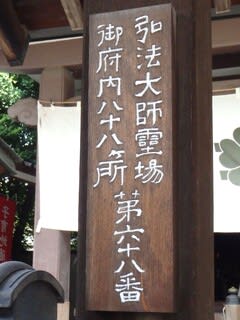

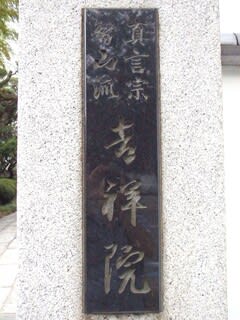

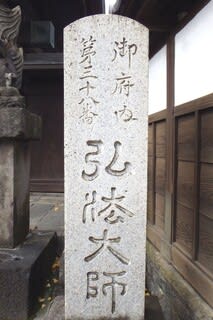

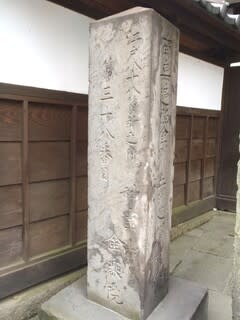

【写真 上(左)】 山門

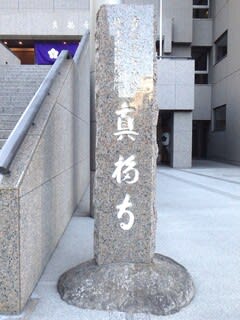

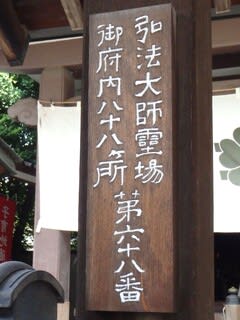

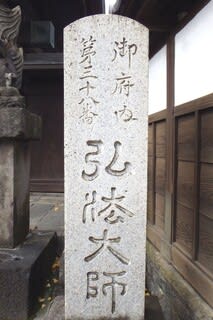

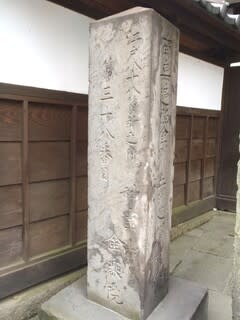

【写真 下(右)】 院号標

道沿いに築地塀を巡らし、山内入口に山門。

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門で、門柱に院号標と御府内霊場・関東不動尊霊場併記の札所標を掲げています。

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 山門より山内

すぐ奥が本堂で、均整のとれた山門と鶯色の近代建築陸屋根2層の本堂が意匠的に面白い対比をみせています。

エントランスのベルを鳴らすとお寺の方が出てこられ、2階本堂のご案内をいただきました。

この際に御朱印帳をお預けし、参拝後に受けとります。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 2階の本堂

左手階段を登ると本堂。

1階はなんとなく学校を思わせる雰囲気でしたが、2階にあがると欄間彫刻、護摩壇の上に天蓋、そのおくの御内陣に御本尊が御座と、厳粛な仏堂の空気感。

御府内霊場は堂外向拝からの参拝が多いですが、このように堂内に上げていただけるのはありがたいことです。

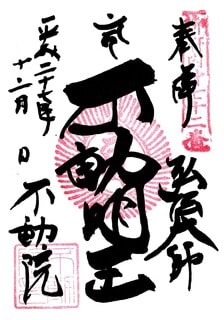

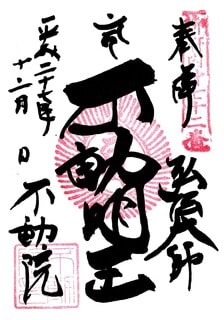

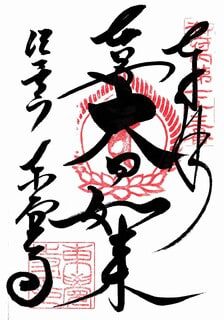

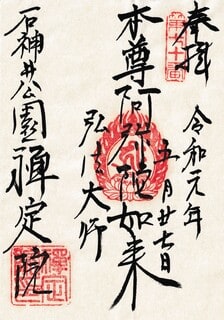

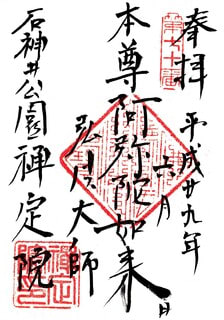

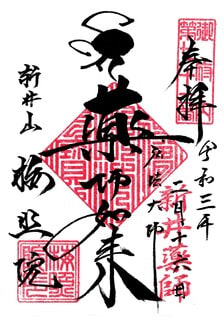

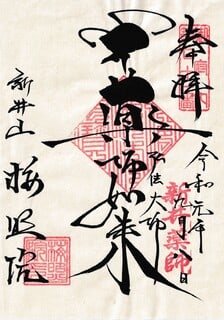

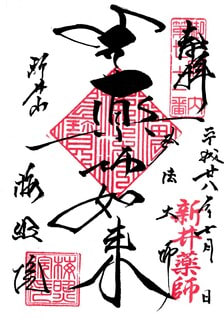

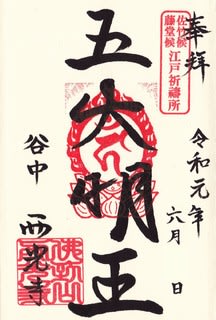

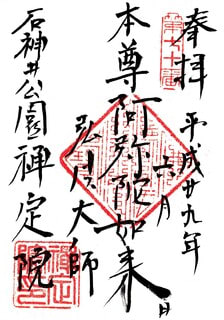

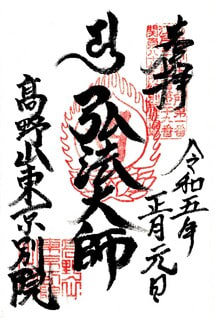

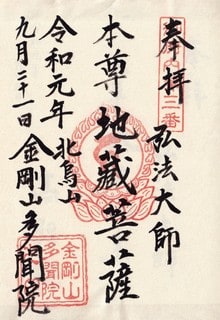

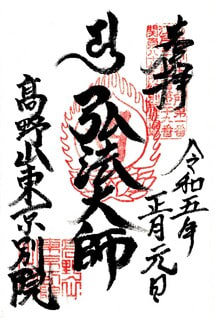

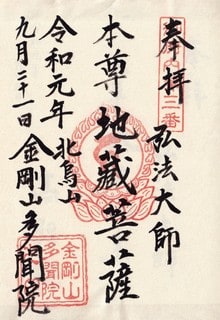

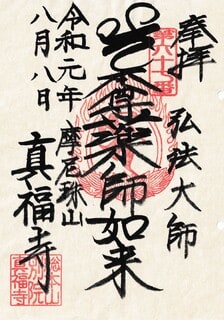

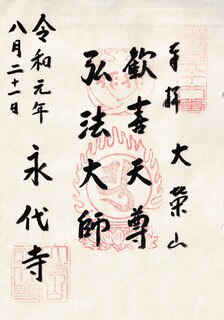

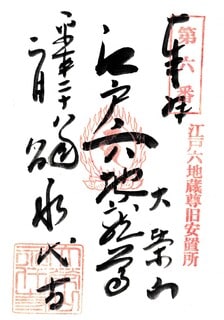

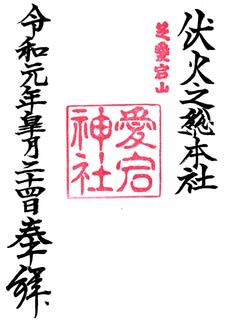

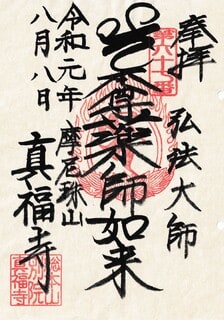

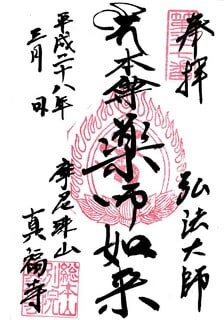

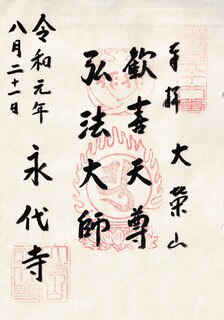

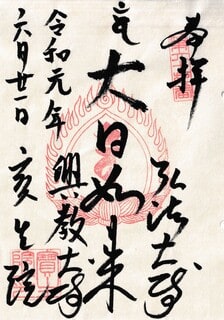

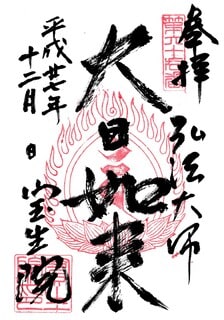

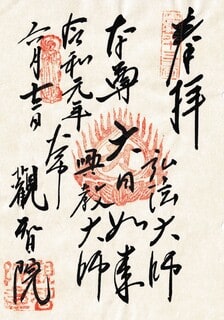

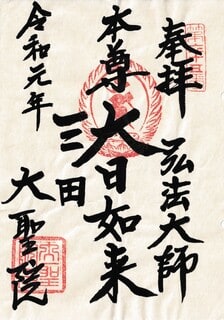

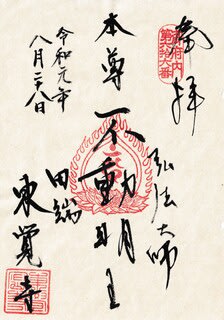

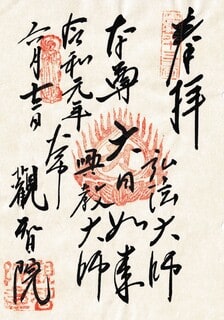

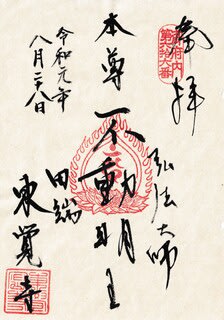

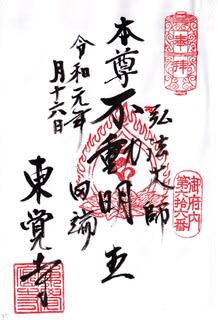

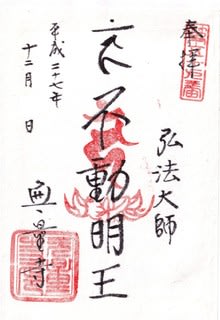

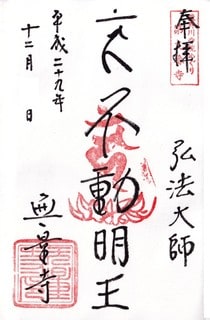

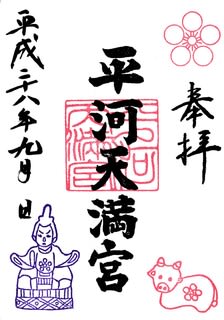

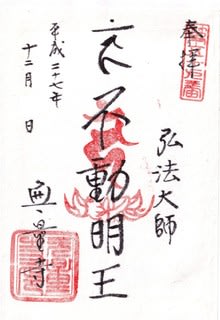

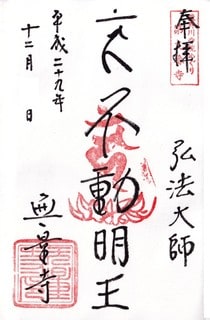

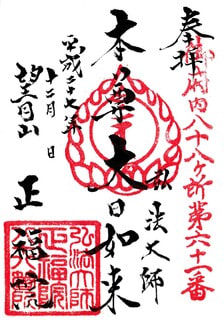

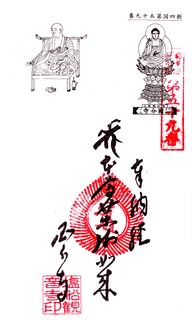

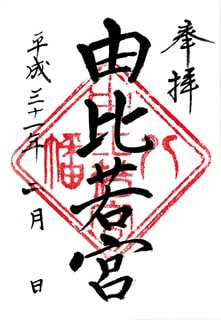

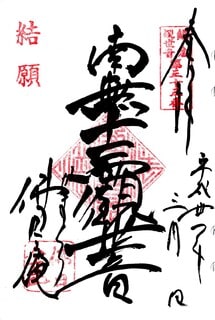

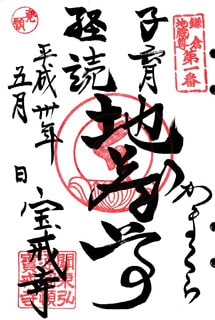

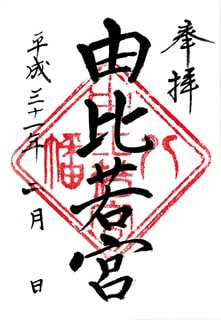

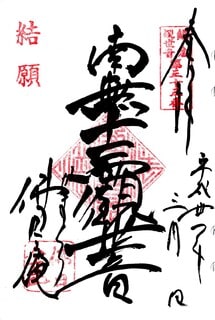

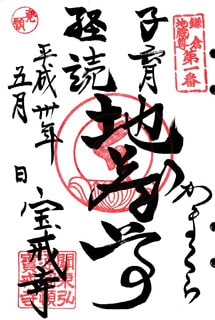

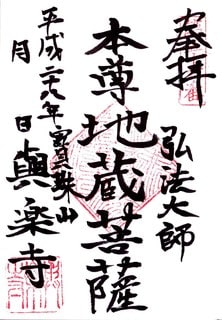

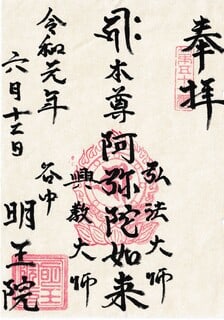

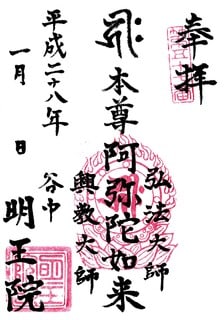

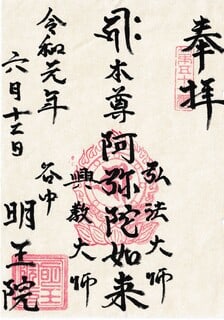

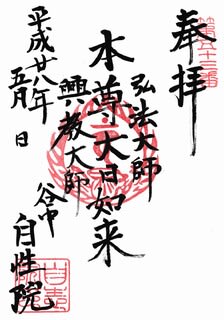

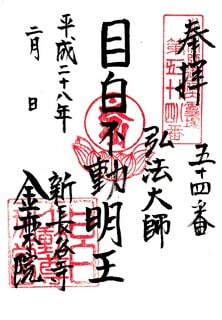

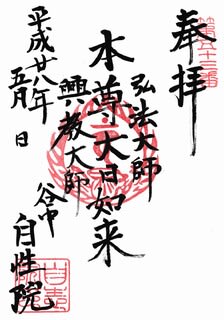

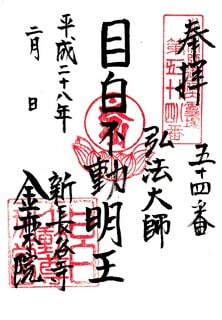

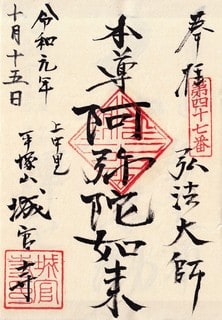

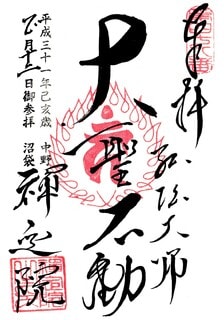

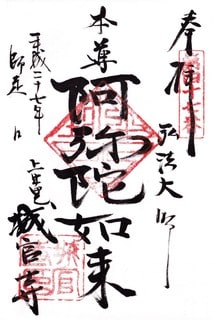

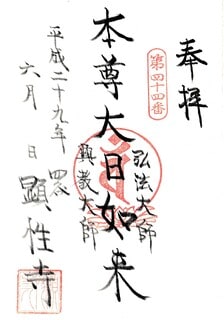

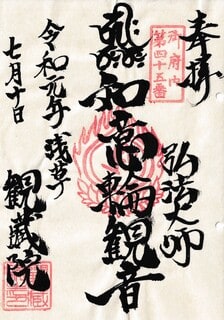

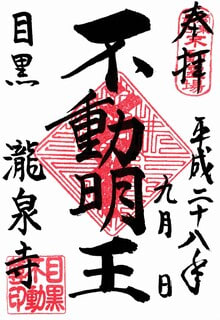

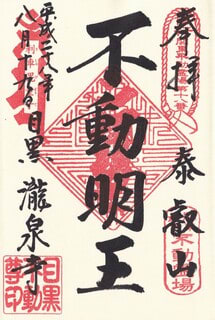

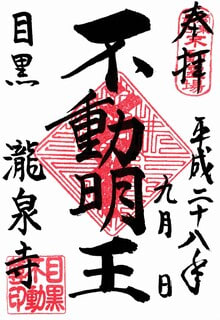

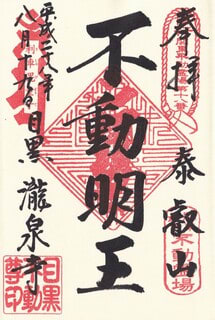

〔 御府内霊場の御朱印 〕

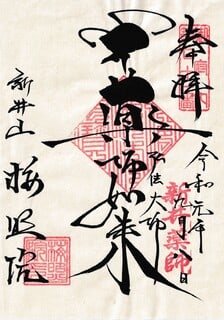

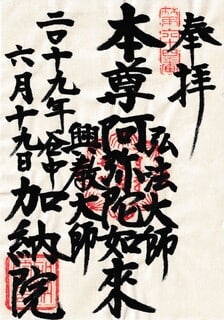

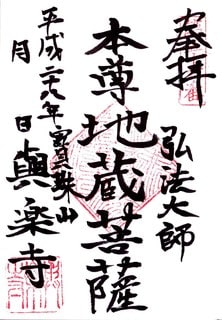

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

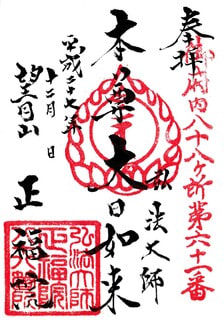

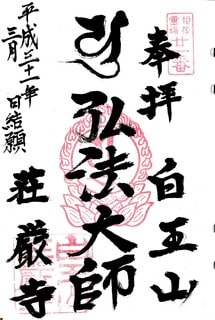

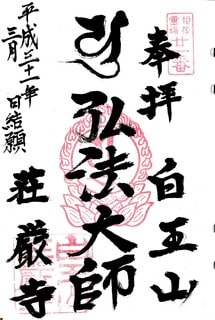

中央にお種子「カン/カーン」? 「不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。

右に「御府内七十二番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

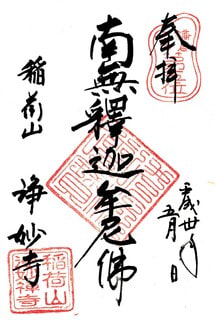

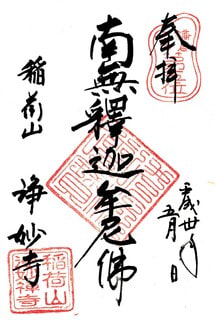

■ 関東三十六不動尊霊場の御朱印

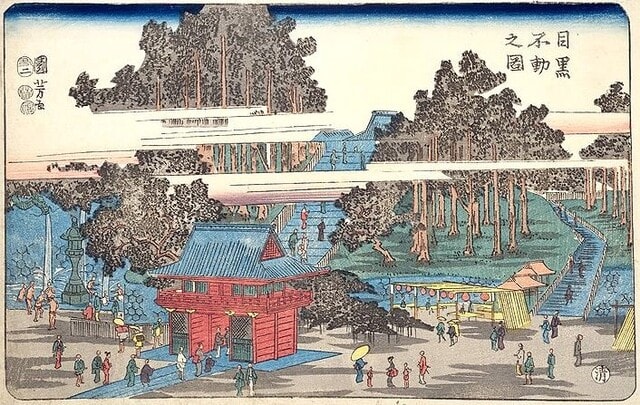

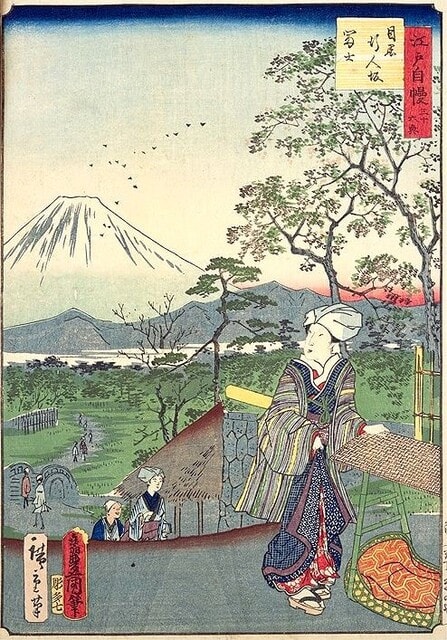

■ 第73番 法号山 明王院 東覚寺

(とうがくじ)

江東区亀戸4-24-1

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

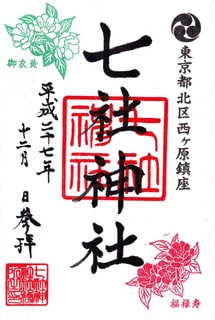

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第75番、亀戸七福神(弁財天)

第73番札所は下町・亀戸の東覚寺です。

御府内霊場には「東覚寺」を号する札所寺院がふたつ(第66番(田端)、第73番(亀戸))あり、前者を田端東覚寺、後者を亀戸東覚寺と呼んで区別しているようです。

第73番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに本所猿江町の法号山 花蔵院 覺王寺なので、江戸期の御府内霊場第73番は本所猿江の覺王寺であったとみられます。

明治34年、亀戸の東覚寺が本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めるとともに、御府内霊場第73番札所を承継しています。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

東覚寺は、享禄四年(1531年)玄學法印の開山起立、明王山と号し御本尊に阿弥陀三尊を安したと伝わります。

不動堂に奉安の不動尊(亀戸不動尊)は良弁の御作で相州大山寺の御本尊と同木同作といい、霊験ことにあらたかとして正五九の月の廿八日に御開扉され、近郷の参詣人で賑わったといいます。

明治34年、本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めました。

覺王寺は御府内八十八ヶ所霊場第73番札所で、それを示す碑が東覚寺に残されているそうです。

東覚寺は天保九年(1838年)以前の開創とみられる荒川辺八十八ヶ所霊場第75番の札所でしたから、この時点で御府内霊場、荒川辺霊場のふたつの弘法大師霊場の札所を兼ねることとなりました。

亀戸七福神の辨財天霊場としても親しまれています。

「猫の足あと」様には亀戸不動尊に関する『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、抜粋孫引きさせていただきます。

-------------------------

享禄四年(1531年)、玄學法印の草庵に笈を背負った優婆塞が宿を請うた。

翌朝、仏間に一人の男が呆然と立ちすくんでいたので法印が誰何するも何も答えなかった。

件の優婆塞が云うには、自分が背負ってきた不動尊の下した罰であろうと。

優婆塞が笈の前に脆き祈ると、その男は話せ、身体も動くようになったが、その男は自分は盗賊だがもうこれ以上の悪事はしないと誓って去った。

法印は仔細を優婆塞に尋ねると、良弁僧正が相州大山寺を開かれたとき、優婆塞の先祖が大山の麓で手助けした。良弁僧正はこの労に謝してこの不動尊を与え、この霊像により盗難や剣難から遁れられると告げた。

霊像は優婆塞の家に伝わって二五代。優婆塞もこの霊像の霊験により難を遁れること多かったという。

法印はこの霊像をこの地に安することを願い、優婆塞もその意に応じて法印に与えた。

以降、人々はこの霊像を「盗難除け不動尊」と呼び慣わしたという。

-------------------------

現在の御本尊は大日如来ですが、霊験あらたかな亀戸不動尊(盗難除け不動尊)も篤い信仰を集めていることがわかります。

********

覺王寺は慶長十九年(1614年)宗順法印が深川六間堀に開山し、当初は幸蔵寺を号したといいます。

元禄六年(1693年)に寺地が御用地となったため隣寺の慈眼寺とともに本所猿江町に移され、宝永六年(1709年)に覺王寺と改めたとされます。

亀戸普門院末の新義真言宗で御本尊に大日如来を安し、本堂内に弘法大師座像、興教大師座像、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安し、御府内霊場第73番の札所でした。

境内の石弘法大師の(傍らの?)石碑にも「御府内八拾八ヶ所」とあったようです。

『御府内八十八ケ所道しるべ 地』では御府内霊場の拝所は「本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師」とみえます。

仔細は不明ですが、上記のとおり明治34年に亀戸の東覚寺に合併され、御府内霊場第73番の札所も東覚寺に承継されています。

-------------------------

【史料】

【東覚寺関連】

■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)

(亀戸村)東覺寺

明王山ト号ス 本尊三尊弥陀ヲ安ス 開山玄學 享禄四年(1531年)ノ起立ナリト云傳フ

不動堂 不動ハ良弁ノ作 霊験アリシトテ正五九の月廿八日開扉シ近郷ノモノ参詣多シ

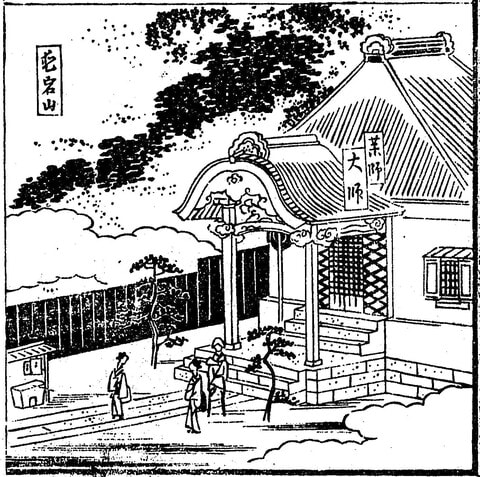

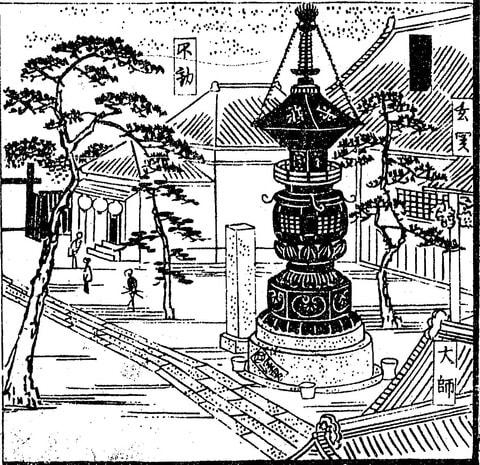

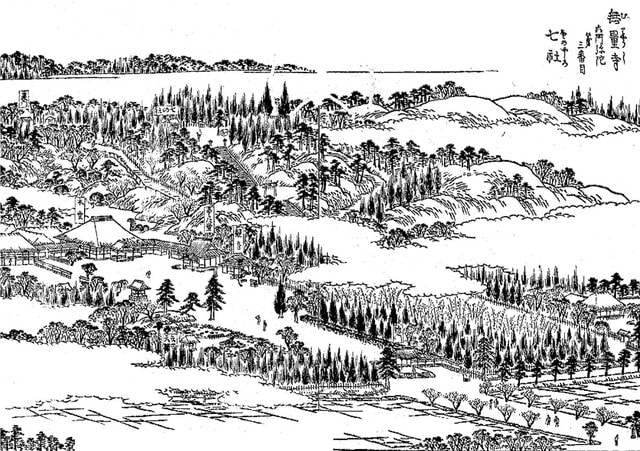

■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

明王山東覺寺

真言宗にして、寺嶋の蓮華寺に属す。本尊は、彌陀、観音、勢至の三尊なり。当寺は、享禄四年(1531年)草創する所の寺院にして、開山を玄學法印と号す。

不動堂

当寺に安置す。良辨僧都の彫像にして、相州大山寺の本尊と同体なりといへり。

(以下縁起あり)

【覺王寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十三番

本所猿江町

法号山 花蔵院 覺王寺

亀戸普門院末 新義

本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [107] 深川猿江寺社書上 十一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.118』

本所猿江

亀戸普門院末 新義真言宗

法号山花蔵院覺王寺

当寺●元六間堀ニ有 御用地と●付 元禄六年(1693年)当地ニ替地

開山 宗順 慶長十九年(1614年)寂

中興開山 秀山 正徳五年(1715年)寂

開基 不分明

慶長十九年(1614年)の起立なり もとハ幸蔵寺と称して深川六間堀の邉にあり

元禄六年(1693年)隣寺慈眼寺と共ニここへ移され その後宝永六年(1709年)●●今の寺号に改しと云

本堂

本尊 大日如来座像

弘法大師座像 興教大師座像 如意輪観世音座像 地蔵尊立像

境内

石地蔵尊

石弘法大師 但御府内八拾八ヶ所石碑表ニ南無大師遍照金剛有り

「覺王寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

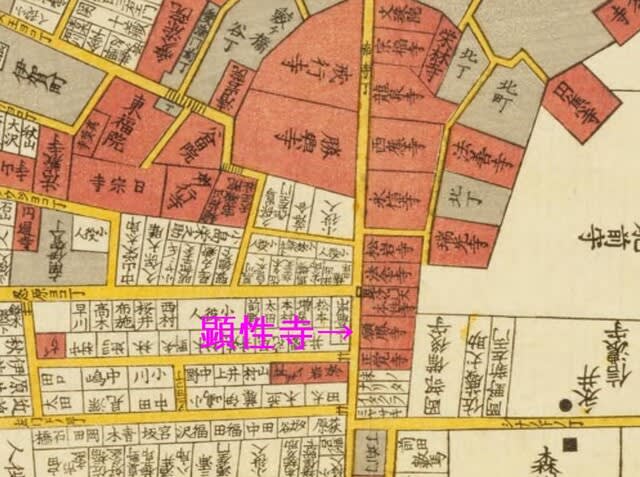

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。

亀戸香取神社の南東にあります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 門柱の寺号標

入口は門柱で、手前に「不動明王」の石標。

山内は石敷きで広々とあかるいイメージ。

【写真 上(左)】 不動明王の石

【写真 下(右)】 山内

山内のたしか右手に辨天堂があり、亀戸七福神の札所となっています。

【写真 上(左)】 辨天堂

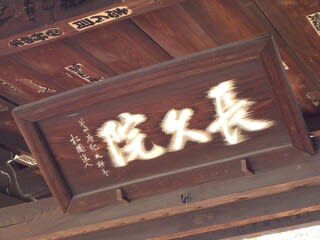

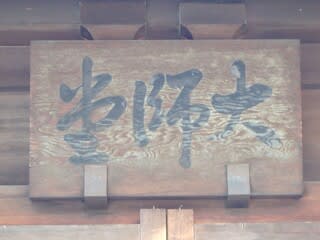

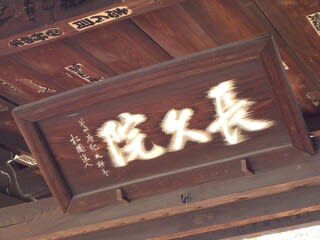

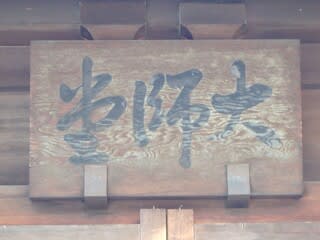

【写真 下(右)】 辨天堂の扁額

本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。

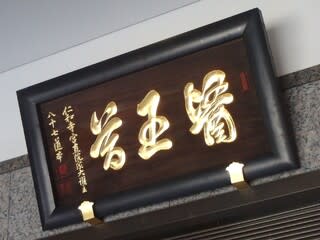

向拝見上げには山号扁額。

真新しいですが、端正で落ち着きのある伽藍です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

史料にある覚王寺の御府内八十八ヶ所霊場第73番札所を示す碑は、筆者にはみつけられませんでした。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 納経所案内

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

亀戸七福神の辨財天と亀戸不動尊の御朱印も授与されています。

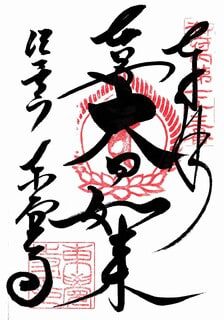

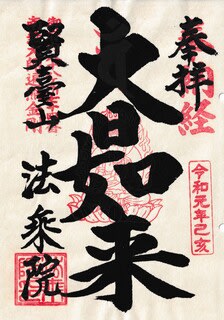

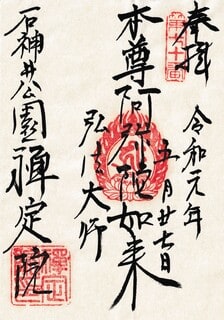

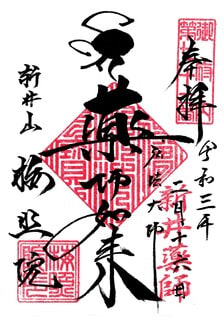

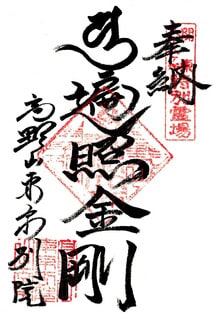

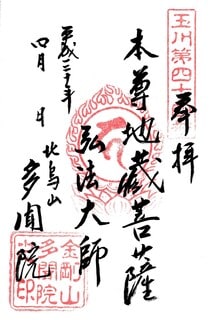

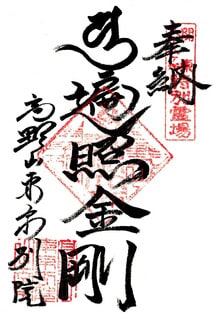

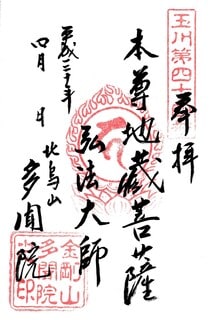

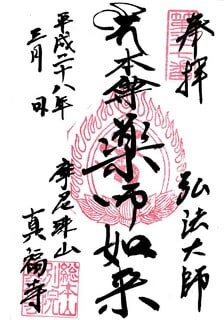

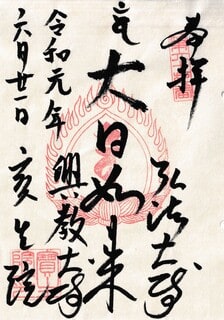

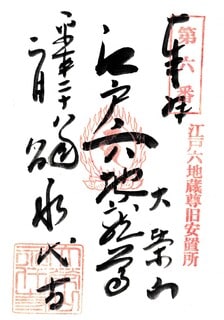

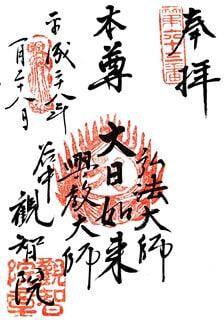

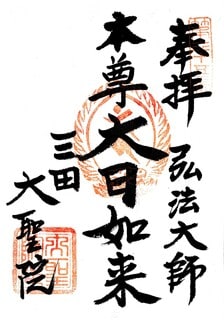

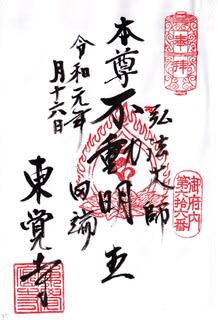

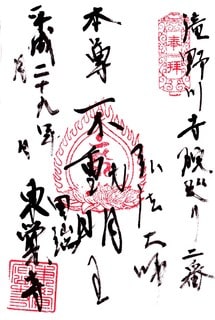

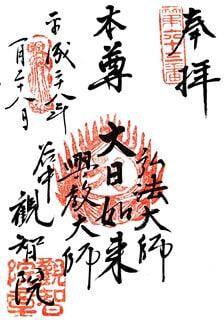

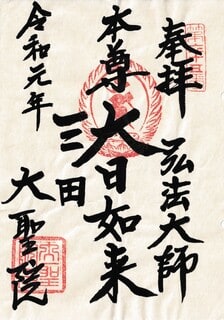

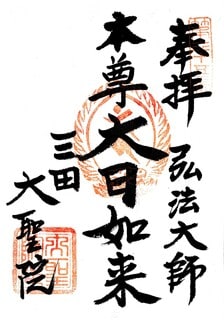

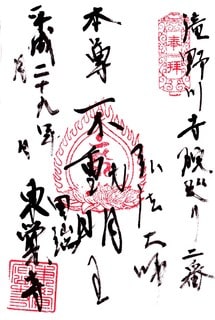

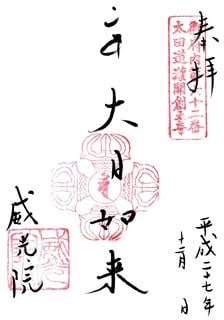

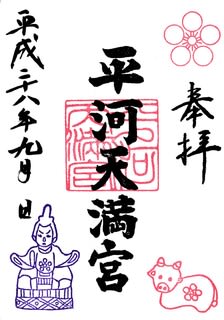

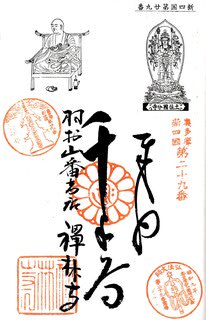

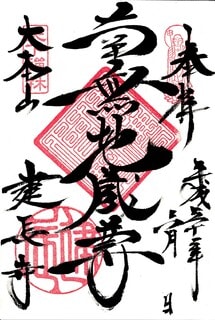

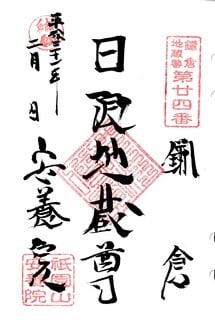

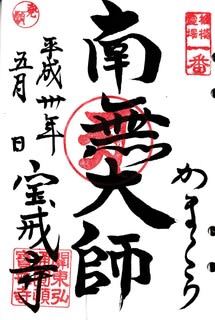

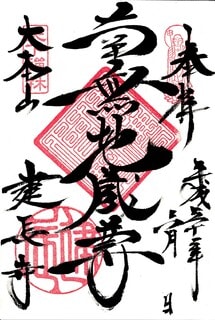

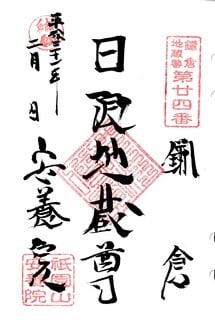

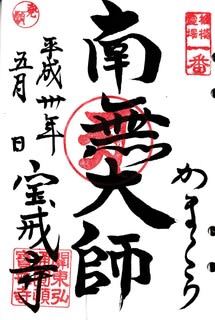

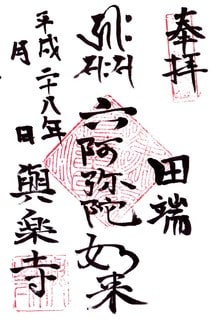

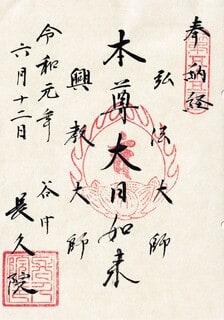

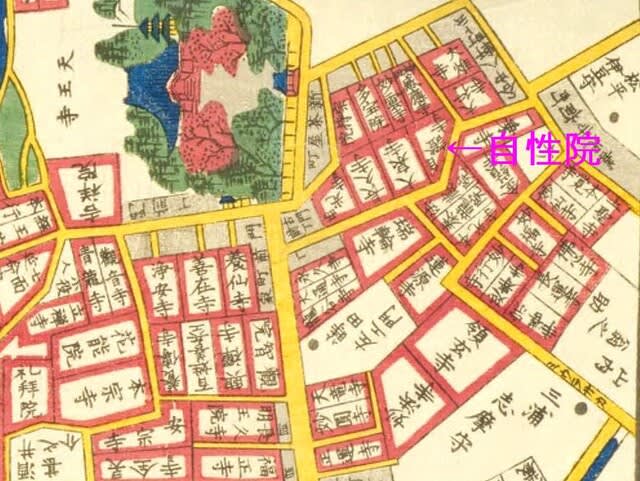

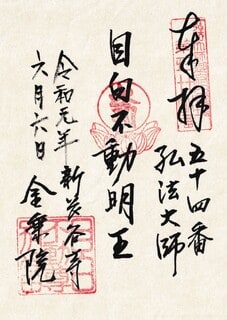

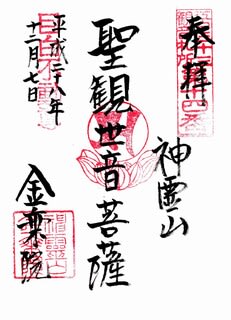

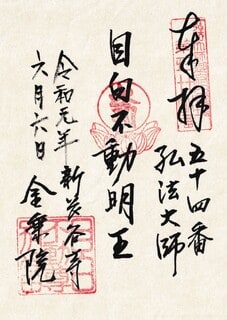

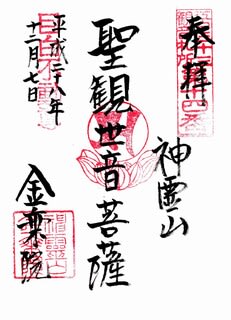

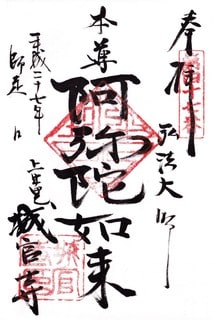

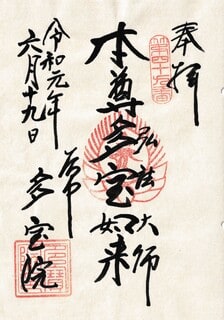

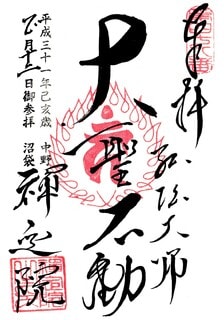

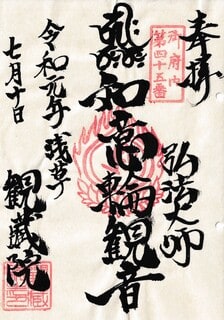

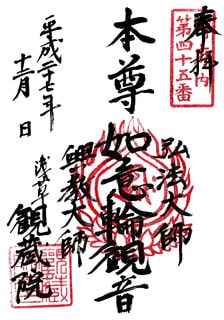

〔 御府内霊場の御朱印 〕

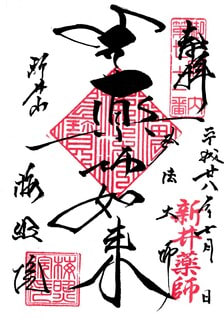

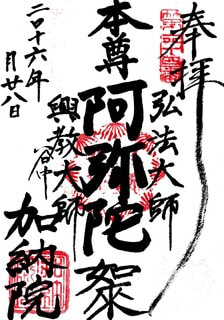

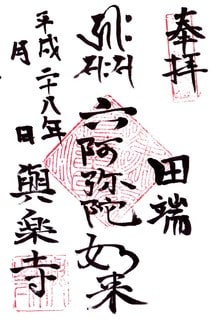

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

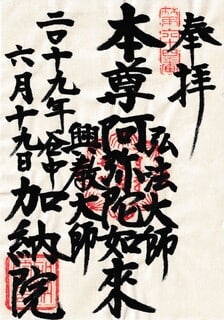

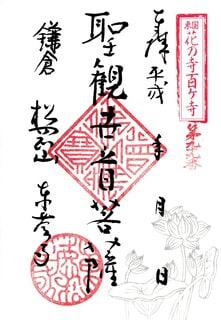

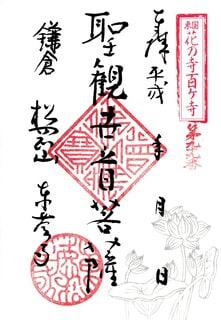

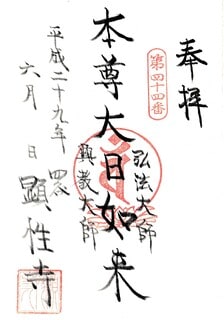

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内第七十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 亀戸不動尊の御朱印

【写真 下(右)】 亀戸七福神(辨財天)の御朱印

■ 第74番 賢臺山 賢法寺 法乗院(深川ゑんま堂)

(ほうじょういん)

公式Web

江東区深川2-16-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第74番、御府内二十八不動霊場第14番、坂東写東都三十三観音霊場第28番、江戸・東京四十四閻魔参り第15番

第74番は「深川ゑんま堂」で有名な法乗院です。

第74番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに法乗院で、第74番札所は開創当初から深川の法乗院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

法乗院は寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に覚譽法印(『寺社書上』では覚春法印)の開山で創建といいます。

寛永十八年(1641年)、寺地が御用地となったため現在地(深川七軒寺町)に替地を得て移転。

『御府内寺社備考』によると当初の御本尊は閻魔大王でしたが、宝暦十年(1760年)類焼したため行基菩薩の御作という金剛界大日如来が御本尊になったといいます。

類焼ののち閻魔大王の代仏?を奉安とみられ、以降も「深川のおゑんまさま」として親しまれ、「江戸三閻魔」に数えられたとも。

なお、「江戸三閻魔」は下谷坂本の善養寺、蔵前の華徳院、内藤新宿の太宗寺をさすという説もありますが、『江戸歳時記』の閻魔霊場をまとめた記事に、しっかり「深川寺町 法乗院」とあるのでやはり著名な閻魔さまであったことは間違いないかと。

(■ 参考記事 都内の閻魔大王の御朱印)

当山正面に通じる道の十五間川(油堀)には「ゑんま堂橋」が架けられ、いまの清澄通りがなかった時代は深川のメイン通りでした。

「ゑんま堂橋」跡は史跡(富岡橋跡)に指定されています。

法乗院の公式Webには「里俗に為永春水『春暁八幡佳年』、河竹黙阿弥『梅雨小袖昔八丈』などの江戸町人気質を盛り込んだ代表的江戸文芸や芝居の作品中にも当山は描かれており、当時の様子を伺い知ることが出来ます。なかでも『髪結い新三』の「ゑんま堂の場」は、当山が描かれた名場面の一つです。」とあり、深川ゑんま堂が江戸っ子に広く知られていた様子がうかがえます。

本堂には御本尊大日如来、弘法大師像、興教大師像を奉安。

護摩堂に奉安の不動尊像は良辨僧都の御作で、海中出現の縁起をもたれます。

当山は御府内二十八不動霊場第14番の札所で、不動尊霊場の役割も果たしていました。

平成元年像立の閻魔大王像は全高3.5m、全幅4.5m、重さ1.5tの日本最大級の巨大な座像で、左手には金色の地蔵菩薩を載せられるというインパクトあるお姿です。

インパクトはそのお姿だけではありません。

この閻魔さまは19の御祈願に対してお賽銭を投入すると、おもむろに説教を始められるのです。

↓ こんな感じです。(動画のラストに音が大きくなるので要注意)

あまりにすばらしいのでもう一本!

どうです、日々の煩悩でざらついた心に閻魔さまの一言一言が染み渡りませんか(笑)

筆者は深川あたりに行くと法乗院に参拝し、閻魔様のお説教をいくつも聞いてしまいます。

本堂一階には天明四年(1784年)に江戸の宋庵という絵師によって描かれた全16枚の地獄・極楽図が展示されています。

「御仏の教えの根本理念は、因果応報にあります。悪行を積めば悪い結果に、善行はよい結果になるように、人間は生きている時の行いが全ての原因になるということなのです。」(公式Webより引用)

こんな時代だからこそ、閻魔さま詣でをしつつ、勧善懲悪、因果応報の教えを噛みしめてみるのもいいかもしれせん。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十四番

深川七軒寺町

葛飾小岩村善養寺末 新義

賢臺山 賢法寺 法乗院

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [101] 深川寺社書上 五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.120』

深川七軒寺町

葛飾西領小岩村善養寺末 新義真言宗

賢臺山賢法寺法乗院

起立之儀寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に有 寺地●●寛永十八年(1641年)御用地に相成只今の場所に替地

開山 覚春法印 寛永二十年(1643年)卒

開基 不分明

中興開山 覚譽法印 万治二年(1659年)卒

本堂

本尊 金剛界大日如来木座像 行基菩薩作

元々本尊閻魔王に候●候 宝暦十年(1760年)類焼 只今之本尊これ也

弘法大師木座像 興教大師

護摩堂

不動明王木座像 良辨僧都作 二童子木座像

右不動尊ハ寛永年中(1624-1644年)深川今の相川町遠海にて毎夜光を放ち●● 猟師是所を尋るに木像の不動尊有 海中より上らせぬ●ハ覚譽法印猟師より申請当寺に安置

閻魔堂

閻魔王木座像六尺五寸 運慶作

十王

三途川老婆木座像

子育地蔵尊石立像 右は築地之海●上らせぬ尊像

地中 不動院

開山 賢覚法印 延宝元年(1673年)卒

本尊 胎蔵界大日如来木座像

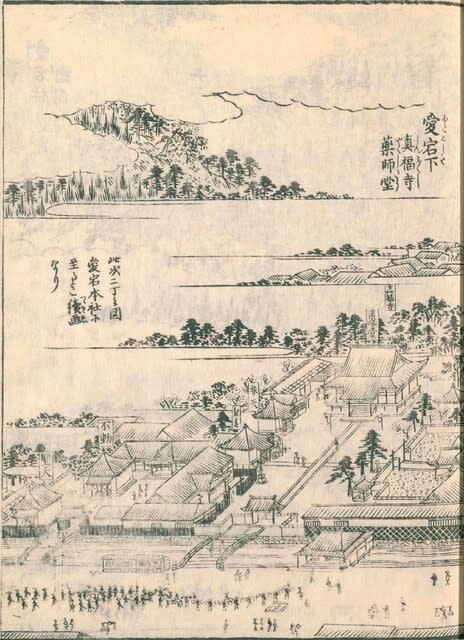

「法乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅。

大江戸線両国寄りの6番出口が至近です。

門前仲町から清澄・白河にかけての一帯は谷中ほどの知名度はないものの都内有数の寺町で、多くの寺院が御朱印・御首題を授与されています。

宗派は浄土宗、日蓮宗が多く真言宗寺院は比較的少ないので、御府内霊場札所は第37番萬徳院、第68番永代寺、第74番法乗院を数えるのみです。

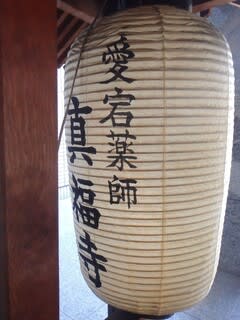

【写真 上(左)】 提灯と院号標

【写真 下(右)】 門前にお出ましの閻魔さま

清澄通り沿いに「深川ゑんま堂」の提灯をならべ、山門脇には写真の閻魔さまがお出ましになって、すでに門前から閻魔霊場の趣きを色濃くただよわせています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 院号標

朱塗りの山門は変わった様式で、これをどう呼ぶのか筆者にはわかりません。

山門をくぐると正面が本堂、向かって左手が閻魔堂です。

【写真 上(左)】 山門から山内

【写真 下(右)】 本堂と閻魔堂

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は二層で、二階が本堂、一階が墓苑と思われます。

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、身舎の朱と欄干の緑青色のコントラストが絶妙。

一階中央は預骨仏(墓苑内本尊釈迦如来像胎内)。向かって右手に延命普賢菩薩、左手に大孔雀明王という、あまりみられない尊格配置。

とくに孔雀明王は間近で拝する機会が少ないので貴重です。

二階の本堂は閉扉されて薄暗いですが、中央に智拳印を結ばれる金剛界大日如来が御座されていました。

不動尊霊場の札所本尊もこちらに御座されているのかもしれません。

本堂前向かって右手には4体の地蔵尊立像。

それぞれ本堂寄りから「十日地蔵尊」「光岳地蔵尊」「子育地蔵尊」「水子地蔵尊」とありました。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 深川のお閻魔さま

【写真 上(左)】 閻魔堂

【写真 下(右)】 閉扉時の閻魔堂向拝

閻魔堂は二層の楼閣で桟瓦葺。二層頂部に宝珠、一層向拝上に唐破風を興しています。

朱塗りメインで華々しい印象の堂宇です。

毎月一日と十六日はアクリル扉が御開扉され、より閻魔様が拝みやすくなります。

【写真 上(左)】 御開扉時の閻魔堂向拝

【写真 下(右)】 閻魔さま

「これぞ閻魔さま」ともいえる迫力のお姿で、左手の掌上には金色の地蔵尊立像が輝いています。

上記の「お賽銭お説教」は、一聴の価値ありなのでぜひぜひどうぞ。

【写真 上(左)】 豊田鳳憬尺八塚

【写真 下(右)】 鳥塚

山内には尺八琴古流宗家・初代豊田鳳憬の「豊田鳳憬尺八塚」、鳥類殺生供養の「鳥塚」と曾我五郎の足跡石があります。

曾我五郎は歌舞伎「曾我物語」の主人公で、足跡石は歌舞伎に縁深い当山に移されたそうです。

御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受しました。

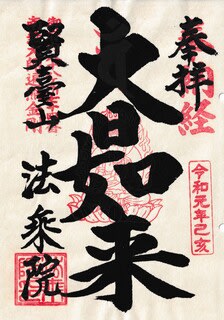

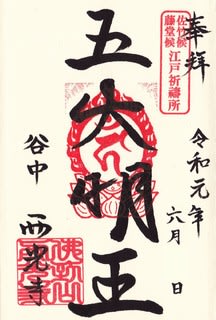

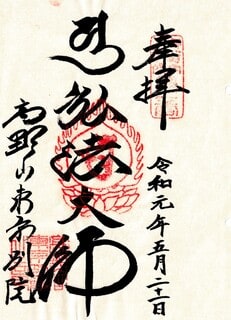

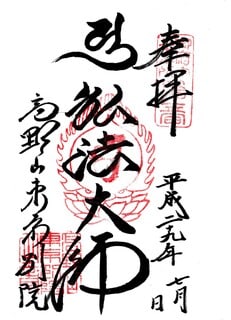

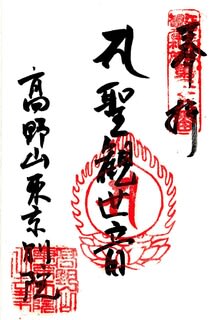

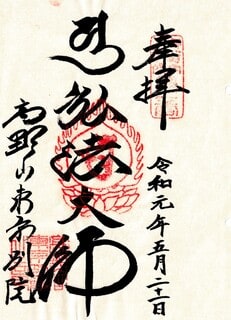

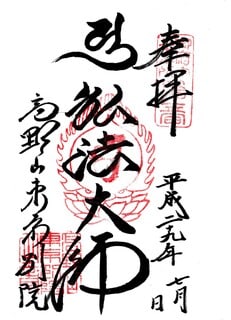

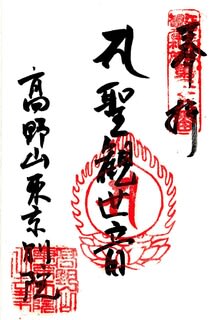

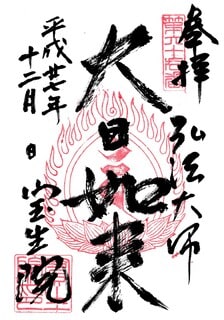

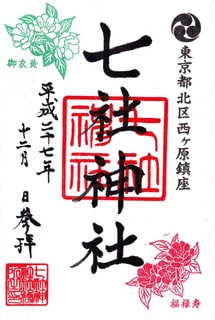

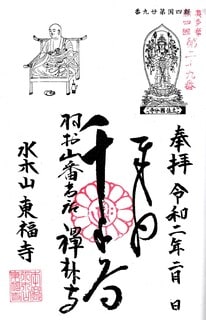

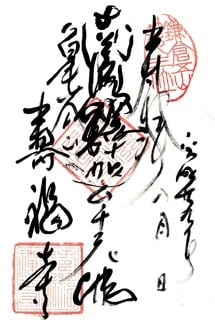

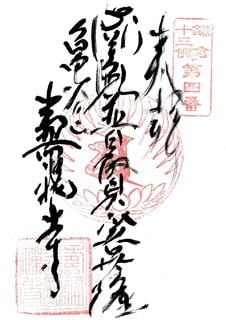

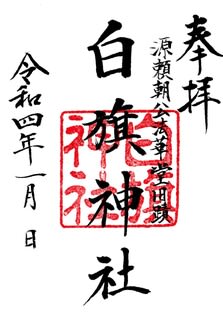

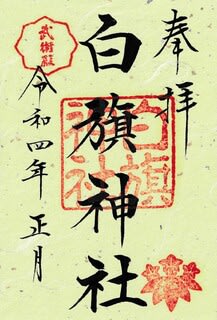

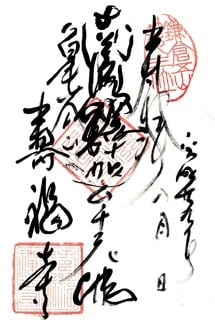

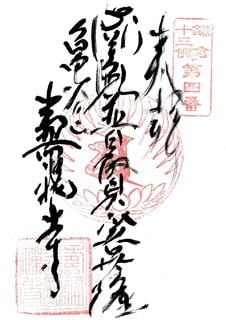

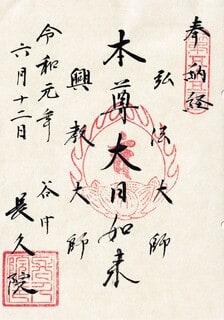

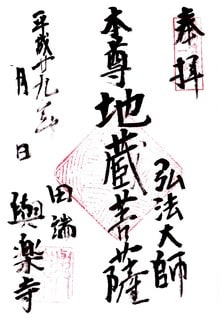

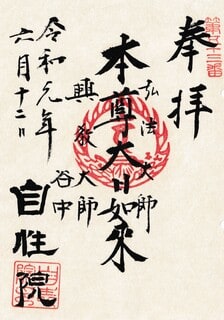

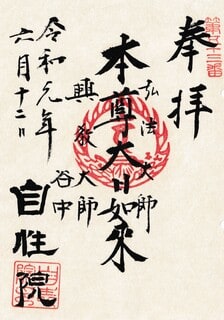

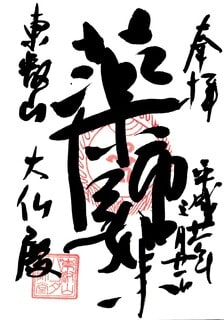

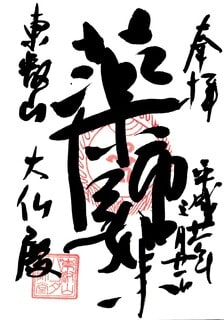

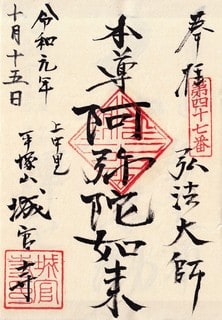

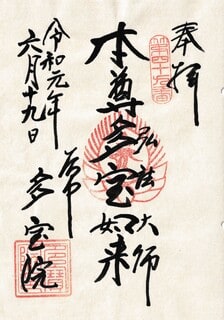

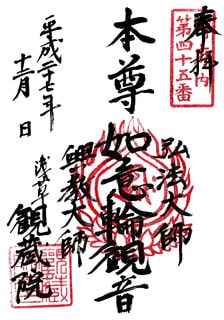

〔 御府内霊場の御朱印 〕

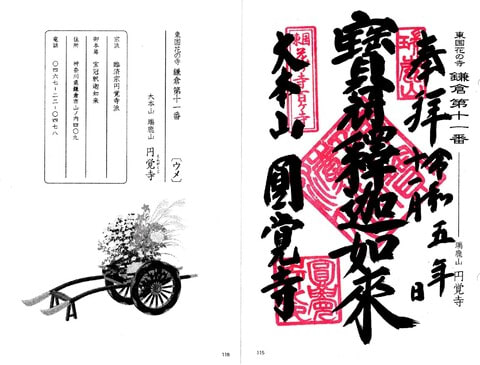

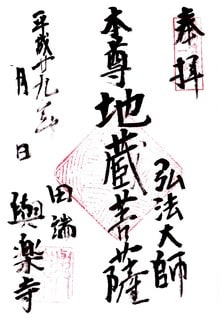

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

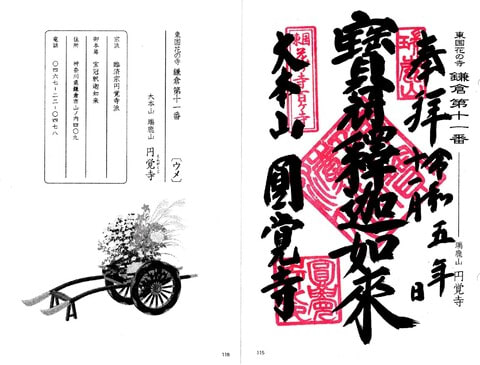

中央に「大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」と御影印。

左上に「御府内八十八ヶ所七十四番南無大師遍照金剛」の札所印。

左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

こちらは揮毫御朱印と印判御朱印を授与されますが、現在は御府内霊場専用集印帳のみ揮毫御朱印かもしれません。

■ 閻魔大王の御朱印

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 夏空の下 - やなわらばー

■ Erato - 志方あきこ

■Saikou no Kataomoi (最高の片想い) - Sachi Tainaka

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第72番 阿遮山 圓満寺 不動院

(ふどういん)

台東区寿2-5-2

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第72番、弘法大師二十一ヶ寺第6番、御府内二十八不動霊場第18番、坂東写東都三十三観音霊場第14番、関東三十六不動尊霊場第22番

第72番は寿の不動院です。

御府内霊場には「不動院」を号する札所寺院がふたつ(第6番(六本木)、第72番(浅草寿))あり、後者を寿不動院と呼んで区別しているようです。

第72番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに不動院で、第72番札所は開創当初から浅草寿の不動院であったとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』、『関東三十六不動霊場ガイドブック』などから縁起・沿革を追ってみます。

不動院は慶長十六年(1611年)、賢鏡法印が八丁堀に寺地を拝領して開山と伝わります。

御本尊は金剛界大日如来で、護摩堂に大日如来の教令輪身である不動明王を安置し祈祷を修したといいます。

不動院は往時から護摩堂の不動尊の験力の強さで知られていたようです。

寛永十二年(1635年)寺地を御用地として収公。

不動尊のあらたかな験力から、浅草の観音様の裏鬼門にあたる旧浅草(新寺町?)の地に遷ったともいいます。

(新寺町から明暦年間(1655-1658年)に現在地に移転という史料もあり。)

元禄期(1688-1704年)の不動院の住職は第6世覚意法印。

壱岐国領主日高覚左衛門の子で、松浦家家老の子息ともいいます。

元禄十年(1697年)、肥前国平戸藩主松浦鎮信は不動院の住職が家老の子息で、不動院が浅草鳥越の松浦家上屋敷の鬼門にあたることから当山を松浦家の祈願所とし、平戸に祀っていた松浦家守護仏の不動尊を、平戸の安満嶽に祀っていた金銅聖天尊像とともに当山に安置して一族の守護を祈念しました。

このときより、松浦家守護仏の不動尊を当山御本尊とし、従前より奉安の不動尊を御前立として安置と伝わります。

このときの住職・第6世覚意法印は、松浦家守護所となした功績もあってか中興開基とされています。

御本尊の不動明王は、奈良時代の華厳宗の高僧で東大寺の開山・良弁僧都(689-774年)の御作といいます。

良弁僧都には母親が仕事の最中、目を離した隙に鷲にさらわれ奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを師・義淵に助けられたという逸話があります。

良弁の母親は良弁を探し求めて全国を歩きつづけ、30年後ついに再会を果たしたといいます。

良弁は自身のような母親とのつらい別離が世の中からなくなるよう一心に念じつつ、不動明王の御像を謹刻されました。

この不動尊像は数多の変遷を経て肥前国平戸の松浦家の守護仏となり、島原の乱(1637-1638年)では数々の霊験をあらわされて、人々の尊崇いよいよ高まったといいます。

この尊像が不動院の御本尊で、わが子のことを一心に願えば無病息災に育ち、良縁にも恵まれ、たとえ悪病に罹ったとしても平癒するというので「子守り不動尊」と呼ばれて江戸庶民の信仰を集めました。

なお、『御府内八十八ケ所道しるべ』では「本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師」となっていますが、「本尊方除不動明王 良弁僧都之御作」ともあり、御府内霊場巡拝では不動尊も参拝されていたのでは。

明治初頭の神仏分離の波を乗り越え、御府内霊場札所も堅持されています。

昭和20年の空襲により諸伽藍を焼失しましたが、昭和40年現本堂を落慶。

昭和62年開創の関東三十六不動尊霊場第22番札所でもあり、浅草を代表する不動尊霊場として参拝者を迎えています。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十二番

浅草●下八軒寺町

阿遮山 圓満寺 不動院

大塚護持院末 新義

本尊:金剛界大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [75] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.52』

浅草八軒寺町

大塚護持院末 新義真言宗

阿遮山圓満寺不動院

江戸大塚護持院末、浅草八軒寺町

慶長十六年(1611年)寺地拝領仕 八丁堀二廿五ヶ年罷在候之処 御用地ニ付浅草新寺町ニ而替地拝領仕候

開山 賢鏡法印 年代不相知寂

中興開基 覚意儀 肥前平戸之産ニ● 壱岐国領主日高覚左衛門倅 只今●松浦家ニ覚左衛門子孫家老を勤罷在候

中興 栄実法印

旧浅草にあり明暦(1655-1658年)中此地に移る(江戸図説)

起立来暦詳ならす 慶長十六年(1611年)江戸八丁堀に寺地を賜り 夫より廿五年を経て寛永十二年(1635年)其地を収公せられ 今の所を賜り小坊を建 不動を安す

爰ニ肥前國平戸の城主松浦家の領内に良弁僧都の作の不動又歓喜天の像往古より安置せる所、嶋原退治の時、霊験掲焉に依て信●浅からす 今の浅草鳥越の屋敷に安せし●又奇瑞度々あるにより、汚穢の地に置障あらん事を恐● 元禄年中(1688-1704年)一宇を建立し是に移さんの発願にて彼是沙汰せしか 今の不動院破壊せる小宇にて名のみなるにより其上この屋敷より鬼門に当り殊に密宗なれハとて こゝに国家安鎮の為堂塔を建立弐百石寄附 両尊を安置しもとの像を前立とし第五世覚意といへるを住持とし 祈念怠慢なかりき 此覚意ハ松浦外記(今の家老)の子たれハ 幸に護持なさしむとそ 其後寄附の石高も多く減しけるとなり 去れとも今に松浦家の祈願所なりと

本堂

本尊 金剛界大日如来木座像

弘法大師木座像 興教大師木座像 理現(源)大師木座像 地蔵尊木像立像

護摩堂

不動尊木座像 良弁僧都作 両童子木立像 同作

縁起左之通(略)

霊府神木像 二童子木像

聖天鋼像 本地十一両観音木立像

肥前国安満嶽に安置御座候処 霊験有て備相●不自由ニ付 鳥越松浦肥前守屋敷江安置ニ而御座候 其後元禄中(1688-1704年)松浦鎮信公思召を以て 当院江祈祷処引移され覚意江住職被申付

大神宮木立像 大黒天木像 辨財天木座像 毘沙門天木像 摩利支天木像

大黒天木像(一体三身大黒天) 謁摩作

大黒天木像 弘法大師作 千手観音木像長

愛染明王 弘法大師作

鎮守社

金毘羅 保呂輪権現 稲荷大明神

「不動院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「田原町」駅で徒歩約3分。

都道463号浅草通り「西浅草一丁目」交差点から「ことぶきこども園通り」を南下して、ふたつ目の角を西(右手)に入って少し行った右側です。

【写真 上(左)】 外観-1

【写真 下(右)】 外観-2

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 院号標

道沿いに築地塀を巡らし、山内入口に山門。

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門で、門柱に院号標と御府内霊場・関東不動尊霊場併記の札所標を掲げています。

【写真 上(左)】 札所板

【写真 下(右)】 山門より山内

すぐ奥が本堂で、均整のとれた山門と鶯色の近代建築陸屋根2層の本堂が意匠的に面白い対比をみせています。

エントランスのベルを鳴らすとお寺の方が出てこられ、2階本堂のご案内をいただきました。

この際に御朱印帳をお預けし、参拝後に受けとります。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 2階の本堂

左手階段を登ると本堂。

1階はなんとなく学校を思わせる雰囲気でしたが、2階にあがると欄間彫刻、護摩壇の上に天蓋、そのおくの御内陣に御本尊が御座と、厳粛な仏堂の空気感。

御府内霊場は堂外向拝からの参拝が多いですが、このように堂内に上げていただけるのはありがたいことです。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央にお種子「カン/カーン」? 「不動明王」「弘法大師」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。

右に「御府内七十二番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 関東三十六不動尊霊場の御朱印

■ 第73番 法号山 明王院 東覚寺

(とうがくじ)

江東区亀戸4-24-1

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第75番、亀戸七福神(弁財天)

第73番札所は下町・亀戸の東覚寺です。

御府内霊場には「東覚寺」を号する札所寺院がふたつ(第66番(田端)、第73番(亀戸))あり、前者を田端東覚寺、後者を亀戸東覚寺と呼んで区別しているようです。

第73番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに本所猿江町の法号山 花蔵院 覺王寺なので、江戸期の御府内霊場第73番は本所猿江の覺王寺であったとみられます。

明治34年、亀戸の東覚寺が本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めるとともに、御府内霊場第73番札所を承継しています。

下記史料、寺伝・縁起書、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

東覚寺は、享禄四年(1531年)玄學法印の開山起立、明王山と号し御本尊に阿弥陀三尊を安したと伝わります。

不動堂に奉安の不動尊(亀戸不動尊)は良弁の御作で相州大山寺の御本尊と同木同作といい、霊験ことにあらたかとして正五九の月の廿八日に御開扉され、近郷の参詣人で賑わったといいます。

明治34年、本所猿江の法号山覺王寺を合併して明王山から法号山に号を改めました。

覺王寺は御府内八十八ヶ所霊場第73番札所で、それを示す碑が東覚寺に残されているそうです。

東覚寺は天保九年(1838年)以前の開創とみられる荒川辺八十八ヶ所霊場第75番の札所でしたから、この時点で御府内霊場、荒川辺霊場のふたつの弘法大師霊場の札所を兼ねることとなりました。

亀戸七福神の辨財天霊場としても親しまれています。

「猫の足あと」様には亀戸不動尊に関する『江東区の民俗城東編』の興味深い記事が紹介されているので、抜粋孫引きさせていただきます。

-------------------------

享禄四年(1531年)、玄學法印の草庵に笈を背負った優婆塞が宿を請うた。

翌朝、仏間に一人の男が呆然と立ちすくんでいたので法印が誰何するも何も答えなかった。

件の優婆塞が云うには、自分が背負ってきた不動尊の下した罰であろうと。

優婆塞が笈の前に脆き祈ると、その男は話せ、身体も動くようになったが、その男は自分は盗賊だがもうこれ以上の悪事はしないと誓って去った。

法印は仔細を優婆塞に尋ねると、良弁僧正が相州大山寺を開かれたとき、優婆塞の先祖が大山の麓で手助けした。良弁僧正はこの労に謝してこの不動尊を与え、この霊像により盗難や剣難から遁れられると告げた。

霊像は優婆塞の家に伝わって二五代。優婆塞もこの霊像の霊験により難を遁れること多かったという。

法印はこの霊像をこの地に安することを願い、優婆塞もその意に応じて法印に与えた。

以降、人々はこの霊像を「盗難除け不動尊」と呼び慣わしたという。

-------------------------

現在の御本尊は大日如来ですが、霊験あらたかな亀戸不動尊(盗難除け不動尊)も篤い信仰を集めていることがわかります。

********

覺王寺は慶長十九年(1614年)宗順法印が深川六間堀に開山し、当初は幸蔵寺を号したといいます。

元禄六年(1693年)に寺地が御用地となったため隣寺の慈眼寺とともに本所猿江町に移され、宝永六年(1709年)に覺王寺と改めたとされます。

亀戸普門院末の新義真言宗で御本尊に大日如来を安し、本堂内に弘法大師座像、興教大師座像、如意輪観世音菩薩、地蔵菩薩を奉安し、御府内霊場第73番の札所でした。

境内の石弘法大師の(傍らの?)石碑にも「御府内八拾八ヶ所」とあったようです。

『御府内八十八ケ所道しるべ 地』では御府内霊場の拝所は「本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師」とみえます。

仔細は不明ですが、上記のとおり明治34年に亀戸の東覚寺に合併され、御府内霊場第73番の札所も東覚寺に承継されています。

-------------------------

【史料】

【東覚寺関連】

■『新編武蔵風土記稿 巻之24 葛飾郡之5』(国立国会図書館)

(亀戸村)東覺寺

明王山ト号ス 本尊三尊弥陀ヲ安ス 開山玄學 享禄四年(1531年)ノ起立ナリト云傳フ

不動堂 不動ハ良弁ノ作 霊験アリシトテ正五九の月廿八日開扉シ近郷ノモノ参詣多シ

■『江戸名所図会 第4 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

明王山東覺寺

真言宗にして、寺嶋の蓮華寺に属す。本尊は、彌陀、観音、勢至の三尊なり。当寺は、享禄四年(1531年)草創する所の寺院にして、開山を玄學法印と号す。

不動堂

当寺に安置す。良辨僧都の彫像にして、相州大山寺の本尊と同体なりといへり。

(以下縁起あり)

【覺王寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十三番

本所猿江町

法号山 花蔵院 覺王寺

亀戸普門院末 新義

本尊:金剛界大日如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [107] 深川猿江寺社書上 十一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.118』

本所猿江

亀戸普門院末 新義真言宗

法号山花蔵院覺王寺

当寺●元六間堀ニ有 御用地と●付 元禄六年(1693年)当地ニ替地

開山 宗順 慶長十九年(1614年)寂

中興開山 秀山 正徳五年(1715年)寂

開基 不分明

慶長十九年(1614年)の起立なり もとハ幸蔵寺と称して深川六間堀の邉にあり

元禄六年(1693年)隣寺慈眼寺と共ニここへ移され その後宝永六年(1709年)●●今の寺号に改しと云

本堂

本尊 大日如来座像

弘法大師座像 興教大師座像 如意輪観世音座像 地蔵尊立像

境内

石地蔵尊

石弘法大師 但御府内八拾八ヶ所石碑表ニ南無大師遍照金剛有り

「覺王寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはJR・東武亀戸線「亀戸」駅で徒歩約10分。

亀戸香取神社の南東にあります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 門柱の寺号標

入口は門柱で、手前に「不動明王」の石標。

山内は石敷きで広々とあかるいイメージ。

【写真 上(左)】 不動明王の石

【写真 下(右)】 山内

山内のたしか右手に辨天堂があり、亀戸七福神の札所となっています。

【写真 上(左)】 辨天堂

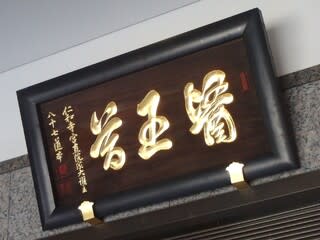

【写真 下(右)】 辨天堂の扁額

本堂は入母屋造銅板葺流れ向拝、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を備えています。

向拝見上げには山号扁額。

真新しいですが、端正で落ち着きのある伽藍です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

史料にある覚王寺の御府内八十八ヶ所霊場第73番札所を示す碑は、筆者にはみつけられませんでした。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 納経所案内

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

亀戸七福神の辨財天と亀戸不動尊の御朱印も授与されています。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊大日如来」「弘法大師」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内第七十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 亀戸不動尊の御朱印

【写真 下(右)】 亀戸七福神(辨財天)の御朱印

■ 第74番 賢臺山 賢法寺 法乗院(深川ゑんま堂)

(ほうじょういん)

公式Web

江東区深川2-16-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第74番、御府内二十八不動霊場第14番、坂東写東都三十三観音霊場第28番、江戸・東京四十四閻魔参り第15番

第74番は「深川ゑんま堂」で有名な法乗院です。

第74番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに法乗院で、第74番札所は開創当初から深川の法乗院であったとみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

法乗院は寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に覚譽法印(『寺社書上』では覚春法印)の開山で創建といいます。

寛永十八年(1641年)、寺地が御用地となったため現在地(深川七軒寺町)に替地を得て移転。

『御府内寺社備考』によると当初の御本尊は閻魔大王でしたが、宝暦十年(1760年)類焼したため行基菩薩の御作という金剛界大日如来が御本尊になったといいます。

類焼ののち閻魔大王の代仏?を奉安とみられ、以降も「深川のおゑんまさま」として親しまれ、「江戸三閻魔」に数えられたとも。

なお、「江戸三閻魔」は下谷坂本の善養寺、蔵前の華徳院、内藤新宿の太宗寺をさすという説もありますが、『江戸歳時記』の閻魔霊場をまとめた記事に、しっかり「深川寺町 法乗院」とあるのでやはり著名な閻魔さまであったことは間違いないかと。

(■ 参考記事 都内の閻魔大王の御朱印)

当山正面に通じる道の十五間川(油堀)には「ゑんま堂橋」が架けられ、いまの清澄通りがなかった時代は深川のメイン通りでした。

「ゑんま堂橋」跡は史跡(富岡橋跡)に指定されています。

法乗院の公式Webには「里俗に為永春水『春暁八幡佳年』、河竹黙阿弥『梅雨小袖昔八丈』などの江戸町人気質を盛り込んだ代表的江戸文芸や芝居の作品中にも当山は描かれており、当時の様子を伺い知ることが出来ます。なかでも『髪結い新三』の「ゑんま堂の場」は、当山が描かれた名場面の一つです。」とあり、深川ゑんま堂が江戸っ子に広く知られていた様子がうかがえます。

本堂には御本尊大日如来、弘法大師像、興教大師像を奉安。

護摩堂に奉安の不動尊像は良辨僧都の御作で、海中出現の縁起をもたれます。

当山は御府内二十八不動霊場第14番の札所で、不動尊霊場の役割も果たしていました。

平成元年像立の閻魔大王像は全高3.5m、全幅4.5m、重さ1.5tの日本最大級の巨大な座像で、左手には金色の地蔵菩薩を載せられるというインパクトあるお姿です。

インパクトはそのお姿だけではありません。

この閻魔さまは19の御祈願に対してお賽銭を投入すると、おもむろに説教を始められるのです。

↓ こんな感じです。(動画のラストに音が大きくなるので要注意)

あまりにすばらしいのでもう一本!

どうです、日々の煩悩でざらついた心に閻魔さまの一言一言が染み渡りませんか(笑)

筆者は深川あたりに行くと法乗院に参拝し、閻魔様のお説教をいくつも聞いてしまいます。

本堂一階には天明四年(1784年)に江戸の宋庵という絵師によって描かれた全16枚の地獄・極楽図が展示されています。

「御仏の教えの根本理念は、因果応報にあります。悪行を積めば悪い結果に、善行はよい結果になるように、人間は生きている時の行いが全ての原因になるということなのです。」(公式Webより引用)

こんな時代だからこそ、閻魔さま詣でをしつつ、勧善懲悪、因果応報の教えを噛みしめてみるのもいいかもしれせん。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 地』(国立国会図書館)

七十四番

深川七軒寺町

葛飾小岩村善養寺末 新義

賢臺山 賢法寺 法乗院

本尊:大日如来 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [101] 深川寺社書上 五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.120』

深川七軒寺町

葛飾西領小岩村善養寺末 新義真言宗

賢臺山賢法寺法乗院

起立之儀寛永六年(1629年)、深川猟師町相川町富吉町(現・江東区佐賀)に有 寺地●●寛永十八年(1641年)御用地に相成只今の場所に替地

開山 覚春法印 寛永二十年(1643年)卒

開基 不分明

中興開山 覚譽法印 万治二年(1659年)卒

本堂

本尊 金剛界大日如来木座像 行基菩薩作

元々本尊閻魔王に候●候 宝暦十年(1760年)類焼 只今之本尊これ也

弘法大師木座像 興教大師

護摩堂

不動明王木座像 良辨僧都作 二童子木座像

右不動尊ハ寛永年中(1624-1644年)深川今の相川町遠海にて毎夜光を放ち●● 猟師是所を尋るに木像の不動尊有 海中より上らせぬ●ハ覚譽法印猟師より申請当寺に安置

閻魔堂

閻魔王木座像六尺五寸 運慶作

十王

三途川老婆木座像

子育地蔵尊石立像 右は築地之海●上らせぬ尊像

地中 不動院

開山 賢覚法印 延宝元年(1673年)卒

本尊 胎蔵界大日如来木座像

「法乗院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』地,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅。

大江戸線両国寄りの6番出口が至近です。

門前仲町から清澄・白河にかけての一帯は谷中ほどの知名度はないものの都内有数の寺町で、多くの寺院が御朱印・御首題を授与されています。

宗派は浄土宗、日蓮宗が多く真言宗寺院は比較的少ないので、御府内霊場札所は第37番萬徳院、第68番永代寺、第74番法乗院を数えるのみです。

【写真 上(左)】 提灯と院号標

【写真 下(右)】 門前にお出ましの閻魔さま

清澄通り沿いに「深川ゑんま堂」の提灯をならべ、山門脇には写真の閻魔さまがお出ましになって、すでに門前から閻魔霊場の趣きを色濃くただよわせています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 院号標

朱塗りの山門は変わった様式で、これをどう呼ぶのか筆者にはわかりません。

山門をくぐると正面が本堂、向かって左手が閻魔堂です。

【写真 上(左)】 山門から山内

【写真 下(右)】 本堂と閻魔堂

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は二層で、二階が本堂、一階が墓苑と思われます。

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、身舎の朱と欄干の緑青色のコントラストが絶妙。

一階中央は預骨仏(墓苑内本尊釈迦如来像胎内)。向かって右手に延命普賢菩薩、左手に大孔雀明王という、あまりみられない尊格配置。

とくに孔雀明王は間近で拝する機会が少ないので貴重です。

二階の本堂は閉扉されて薄暗いですが、中央に智拳印を結ばれる金剛界大日如来が御座されていました。

不動尊霊場の札所本尊もこちらに御座されているのかもしれません。

本堂前向かって右手には4体の地蔵尊立像。

それぞれ本堂寄りから「十日地蔵尊」「光岳地蔵尊」「子育地蔵尊」「水子地蔵尊」とありました。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 深川のお閻魔さま

【写真 上(左)】 閻魔堂

【写真 下(右)】 閉扉時の閻魔堂向拝

閻魔堂は二層の楼閣で桟瓦葺。二層頂部に宝珠、一層向拝上に唐破風を興しています。

朱塗りメインで華々しい印象の堂宇です。

毎月一日と十六日はアクリル扉が御開扉され、より閻魔様が拝みやすくなります。

【写真 上(左)】 御開扉時の閻魔堂向拝

【写真 下(右)】 閻魔さま

「これぞ閻魔さま」ともいえる迫力のお姿で、左手の掌上には金色の地蔵尊立像が輝いています。

上記の「お賽銭お説教」は、一聴の価値ありなのでぜひぜひどうぞ。

【写真 上(左)】 豊田鳳憬尺八塚

【写真 下(右)】 鳥塚

山内には尺八琴古流宗家・初代豊田鳳憬の「豊田鳳憬尺八塚」、鳥類殺生供養の「鳥塚」と曾我五郎の足跡石があります。

曾我五郎は歌舞伎「曾我物語」の主人公で、足跡石は歌舞伎に縁深い当山に移されたそうです。

御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」と御影印。

左上に「御府内八十八ヶ所七十四番南無大師遍照金剛」の札所印。

左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

こちらは揮毫御朱印と印判御朱印を授与されますが、現在は御府内霊場専用集印帳のみ揮毫御朱印かもしれません。

■ 閻魔大王の御朱印

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-25)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 夏空の下 - やなわらばー

■ Erato - 志方あきこ

■Saikou no Kataomoi (最高の片想い) - Sachi Tainaka

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-23

Vol.-22からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

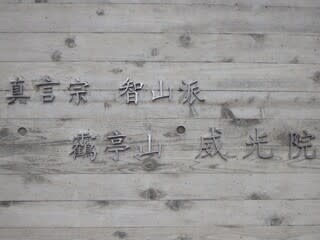

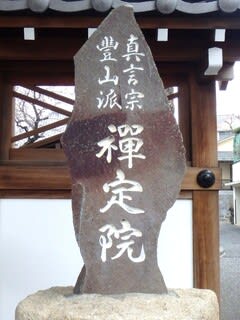

■ 第70番 照光山 無量寺 禅定院

(ぜんじょういん)

練馬区石神井町5-19-10

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第70番

第70番は石神井の禅定院です。

御府内霊場に「禅定院」を号する札所寺院がふたつ(第48番(中野沼袋)と第70番(練馬石神井))あり、前者を(中野)沼袋禅定院、後者を石神井禅定院と呼んで区別しているようです。

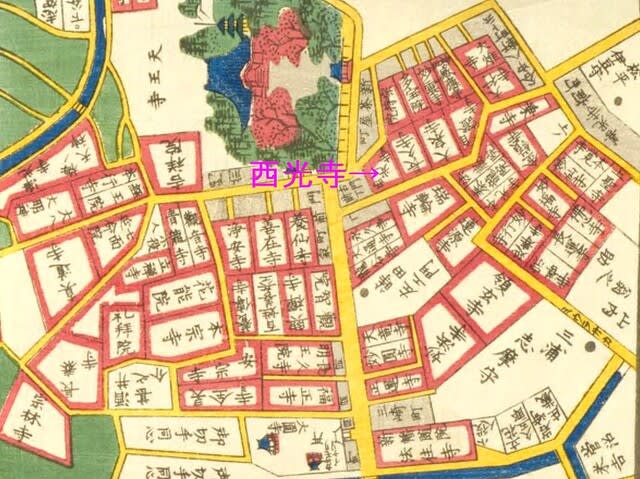

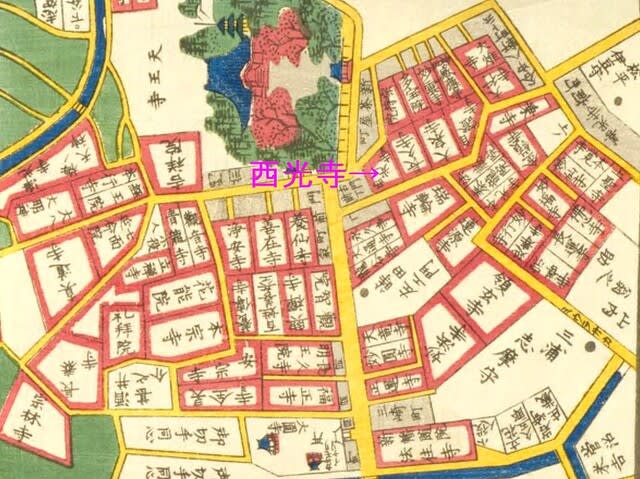

第70番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに谷中の西光寺となっており、第70番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで谷中の西光寺で、明治初頭以降に石神井の禅定院に変更となった可能性があります。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【禅定院】

禅定院は、鎌倉時代の高僧、願行上人によって開かれたと伝わります。

願行上人(憲静)については「鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)」で触れていますので、この記事から抜粋してもってきます。

**********

願行上人は相州や鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧です。

『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏/PDF)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同/PDF)から経歴・事績の要点を引いてみます。

願行上人憲静は、健保三年(1215年)生誕、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。

「ナゾが多い」とされるのは、様々な法統を受け継がれ、しかもおのおの重要なポジションを占められたこと、北条政子や北条一門に強い影響力をもったことなどによると思われます。

〔法統・真言宗系統〕

・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)

・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)

・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)

三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。

真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。

これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。

〔法統・律宗系統〕

・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。

・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏/PDF)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。

月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。

その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。

この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。

以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。

〔鎌倉での活動〕

願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏/PDF)には下記のとおりあります。

・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。

ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。

また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。

「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)

これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。

佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。

なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。

願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。

「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)

佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。

Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。

同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。

また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。

『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。

『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。

さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。

なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。

二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。

**********

御府内霊場では願行上人所縁の寺院は多くはみられませんが、禅定院は願行上人を開山とする貴重な例です。

文政年間(1818-1830年)の火災で、伽藍・寺伝などことごとく焼失しましたが、境内には応安・至徳(南北朝時代)年号の板碑が残り、創建の古さを裏付けています。

かつての御本尊は不動明王で、側に閻魔大王を奉安といいます。

門前の堂宇に安置された六地蔵や鐘楼前の大宝篋印塔は、石神井村の光明真言講中によって造立されたものです。

本堂前、寛文十三年(1673年)銘の織部灯籠は形状から「キリシタン灯籠」ともいわれ、区内でもめずらしい石造物の一つとして区登録文化財に指定されています。

墓地入口に御座のいぼ神地蔵尊は、いぼの治癒に霊験のありとして「いぼとり地蔵」とも呼ばれます。

石神井小学校の前身である豊島小学校は、明治7年区内初の公立小学校としてここに創立され、墓地内には寺子屋師匠の菩提を弔った筆子塚があるなど、教育との所縁がふかい寺院です。

-------------------------

【西光寺】

仏到山 無量寿院 西光寺

台東区谷中6-2-20

新義真言宗

御本尊:五大明王

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第70番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、弘法大師二十一ヶ寺第15番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番

公式Web

【写真 上(左)】 西光寺入口

【写真 下(右)】 西光寺本堂

西光寺は慶長八年(1603年)、傳燈大阿闍梨妙音院法印宥義大和尚(佐竹氏代16代当主・義篤次子、元和四年(1618年)寂)が幕府より神田北寺町に寺地を賜り開山。

開基檀越は佐竹右京大夫義宣。

当山は佐竹氏との所縁がふかいので、佐竹氏について少しく追ってみます。

佐竹氏は新羅三郎源義光公の孫昌義(1081-1147?年)が常陸国久慈郡佐竹郷(現・茨城県常陸太田市)に土着し、佐竹氏を称したという清和源氏の名族です。

源平合戦では平家にくみしたため頼朝公により所領を没収された(Wikipedia)ものの、後に再興し奥州討伐では鎌倉方に加わりました。

南北朝時代の8代当主・貞義、9代・義篤は足利氏に応じて北朝方として活躍し、その功から守護職に任ぜられて家勢は興隆しました。

足利満兼公制定と伝わる「関東八屋形」に列せられ、戦国時代の15代当主・義舜は反目する佐竹山入家を討って佐竹氏統一を果たし、18代の義重は常陸の大半を支配下に置き、奥州南部にも進出して有力戦国大名としてその名を馳せました。

義重の子・19代義宣は秀吉公の小田原征伐に参陣し、常陸國54万5800石の大名となり、

徳川・上杉・毛利・前田・島津とともに「豊臣六大将」と呼ばれるほど勢力を拡大。

佐竹義宣は佐竹義重の嫡男で母は伊達晴宗の娘。

官位は従四位上・左近衛中将、右京大夫を賜るという、家柄・格式を有する、名実兼ね備えた太守でした。

義宣は幾度か石田三成のとりなしを受け、天正十八年(1590年)三成の忍城攻めに加勢したこともあり、石田三成との関係は良好でした。

慶長四年(1599年)3月、前田利家逝去ののち、加藤清正、福島正則、加藤嘉明、浅野幸長、黒田長政、細川忠興、池田輝政らが三成の屋敷を襲撃した際、義宣が三成を女輿に乗せ、宇喜多秀家邸に逃れさせたという逸話は有名です。

また、秀吉から羽柴姓を与えられるなど豊臣色の強い大名でした。

関ヶ原の戦いでは水戸城へ引き上げ、積極的に徳川方に与力しなかったため戦後咎を受けましたが家康公に謝罪し、家名断絶は遁れたものの出羽国秋田、54万石から20万石への減転封となりました。

義宣が家康公から転封の沙汰を受けたのは慶長7年(1602年)5月(Wikipedia)、出羽(秋田)入国は同年9月なので、水戸から秋田への転封直後にみずから開基となって西光寺を創建(慶長八年(1603年))したことになりますが、その背景は史料からは辿れませんだした。

慶安元年(1648年)神田北寺町の寺地が幕府用地として収公、谷中の現所に替地となりました。

慶安二年(1649年)佐竹修理大夫義隆(秋田久保田藩第2代当主)が堂舎を再建したため、義隆は中興開基とされます。

以降何度か火災に遭っていますが、都度佐竹家により再建されています。

公式Webによると、当山は「秋田藩(秋田市)佐竹家・伊勢津藩(三重県津市)藤堂家の祈願寺として信仰されてきた歴史」があるそうです。

公式Webによると、仏寺創建の際には藤堂高虎が財政的支持をおこなったと伝えられ、山内の韋駄天像は藤堂高虎安置と伝わり、別名を「韋駄天寺」ともいわれたようです。

【写真 上(左)】 韋駄天石碑

【写真 下(右)】 左が韋駄天

江戸時代の西光寺は御府内霊場のほか、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺、上野王子駒込辺(西國)三十三観音霊場の札所を兼ねられてお大師さまとの所縁もふかい寺院でした。

明治初頭の神仏分離の波も乗り越えているのに、おそらく明治初頭以降のどこかのタイミングで御府内霊場第70番の札所は石神井の禅定院に変更となっています。

西光寺は和歌山の根來寺を総本山とする新義真言宗。

禅定院は真言宗智山派で宗派も異なり、変更の理由についてはよくわかりません。

西光寺は以前は御朱印不授与でしたが、近年カラフルな月替わり御朱印で一気に人気のお寺となり、おそらく参拝者(というか絵御朱印ファン)の数は御府内霊場札所より多いかと思います。

絵御朱印の威力おそるべし。

■ 西光寺の御朱印

-------------------------

【史料】

【禅定院】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻五』(国立国会図書館)

(下石神井村)禅定院

新義真言宗 上石神井村三寶寺寺ノ末 照光山ト号ス 願行上人ノ開キシ寺二テ 本寺ヨリハ古跡ナリト云 本尊不動 側ニ閻魔ヲ安ス 是ハ元ハ別堂ニアリ 境内二明応四年(1498年)二月八日妙慶禅尼ト彫ル古碑アリ

八幡社

阿彌陀堂三 一ハ道場寺 一ハ禅定院 一ハ三寶寺ノ持

【西光寺】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十番

谷中 門前町あり

佛到山 無量壽院 西光寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:不動明王 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.98』

谷中 不唱小名

本所彌勒寺末

佛到山無量壽院西光寺

当寺之濫觴慶長八年(1603年) 開山宥義 於神田北寺町寺地拝領仕

堂舎 佐竹右京太夫義宣公建立

慶安元年(1648年)右寺地御用地ニ付 於当所旧地之●第四世宥鏡代拝領仕

慶安二年(1649年)佐竹修理太夫義隆公堂舎再建仕候

開山 伝灯大阿闍梨法印宥義、俗姓佐竹大膳太夫義篤公二男 元和四年(1618年)寂

開基 佐竹右京太夫義宣公 寛永十年(1633年)卒

中興開基 佐竹修理太夫義隆公(秋田久保田藩第2代当主) 寛文十一年(1671年)卒

本堂

本尊 不動尊鋳型座像 附二童子木像

四大明王木像 十一面観音木像 聖天府秘符

阿弥陀如来木像

弘法大師木像 興教大師木像

愛染明王木像座像 地蔵菩薩木像座像 不動明王古像座像

境内鎮守社 天神稲荷疱瘡合殿

十一面観音石像

地蔵尊石像

韋駄天石像

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

西光寺(谷中上三崎南町二〇番地)

本所彌勒寺末、佛到山無量壽院と号す。本尊不動明王、五大尊。慶長八年(1603年)、開山妙音院宥義。(佐竹義篤次子、元和四年(1618年)寂)

幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、佐竹右京大夫義宣開基檀越として当寺を創建した。慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや、現所に替地を給せられ、翌二年(1649年)佐竹修理大夫義隆堂舎を再建した。義隆はために中興開基と呼ばれる。時の住持は第四世宥鏡であつた。(略)佐竹家の他に藤堂家の祈願所であつた。境内の韋駄天石像は同家の寄進する所で、韋駄天寺の俗称は之に基くのである。

「西光寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。

石神井池の南に広がる緑ゆたかな一帯で、第16番三寶寺にもほど近いところです。

【写真 上(左)】 山門入口

【写真 下(右)】 山門

前面通りから引き込んで山門。

本瓦葺に唐破風を配した重厚な四脚門で、常閉のようです。

山門脇には「光明真言講中」の銘がある延命地蔵尊座像の両脇に端正な六地蔵。

【写真 上(左)】 六地蔵

【写真 下(右)】 院号標

山門向かって左手に回り込むと山内入口で立派な院号標。

郊外寺院らしく、緑多くゆったりとした山内です。

庫裡前の見事なヒヨクヒバは「ねりまの名木」に指定されています。

茅葺きの鐘楼も趣きがあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 ヒヨクヒバ

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 観世音菩薩

右手に入母屋造銅板葺流れ向拝で唐破風を附設した堂々たる本堂。

向拝は桁行三間で朱塗りの水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二連の蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

水引虹梁装飾には曲線を多様、身舎まわりにはシャープな連子格子を置いて、その対比が面白い意匠。

向拝見上げには院号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 いぼ神地蔵尊

【写真 下(右)】 弘法大師尊像

山内には区の文化財である「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)、いぼ神地蔵尊などがありますが、三回参拝しているのになぜか「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)の写真がありません。

(庫裡前の重石塔の右に御座と思われます。)

→ こちら(練馬区Web史料)をご覧ください。

【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板

【写真 下(右)】 豊島霊場の札所板

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。

こちらでは豊島八十八ヶ所霊場の御朱印も授与されています。

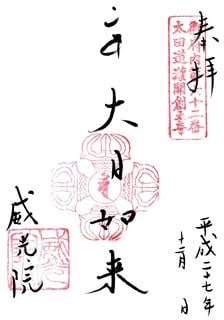

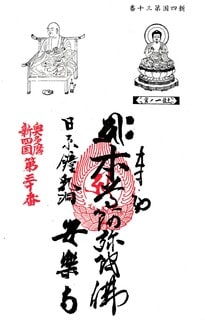

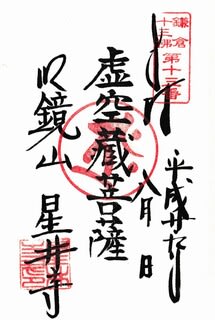

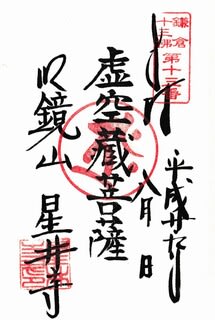

〔 御府内霊場の御朱印 〕

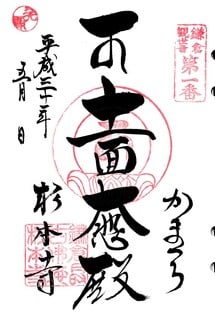

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

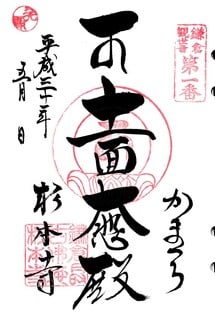

中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第七十番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島霊場の御朱印

※ 御府内霊場と豊島霊場の御朱印を同日に拝受していますが、これは御府内霊場参拝日にご不在で拝受できなかったためで、基本的には弘法大師霊場のかけもち巡拝は避けた方がベターかと思います。

■ 第71番 新井山 薬王寺 梅照院(新井薬師)

(ばいしょういん)

公式Web

中野区新井5-3-5

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

司元別当:(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社

他札所:江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番

第71番は中野区新井の梅照院(新井薬師)です。

第71番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに小石川の玄性院となっており、第71番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで小石川の玄性院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料に玄性院から梅照院への変更が記されているので、第71番札所は幕末から明治初頭にかけて中野の梅照院に変更とみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【梅照院】

永禄年間(1558-1570年)、相模國の沙門行春が行脚の途中、ここ新井を有縁の地と定め草案を結んで日夜行法に励んでいました。

(『ルートガイド』には、沙門行春は元北条家の家臣・梅村将監とあります。)

天正十四年(1586年)のある晩、庭の老梅の梢から光明が輝くのを見た行春が、件の梅の木を索ると梢の空洞から二仏一体(薬師瑠璃光如来・如意輪観世音菩薩)の尊像が出現されました。

村内の新田氏所縁の人々がこの御佛を拝すると、この尊像こそ新田家伝来の守り本尊と悟り、この奇縁に因んで一宇を建立したのが創始と伝わります。

梅樹から光明が照り輝いた奇瑞から、梅照院と号しました。

「新田家伝来の守り本尊」については以下の縁起が伝わります。

清和源氏の名族・新田家伝来の守り本尊は、薬師如来・如意輪観世音菩薩の二仏一体丈一寸八分の坐像黄金仏で弘法大師の御作と伝わります。

南北朝時代、新田家嫡流は上野國大田の金山城に拠り、守り本尊を宝庫に収めていましたがあるとき御本尊はお姿を消されました。

その後の変遷については公式Webをご覧ください。

戦に敗れた新田家所縁の人々が新井の庄に定住していたところ、沙門行春の霊夢により、行方知らずとなっていた新田家代々の守護仏を迎えたので恐懼し、また欣喜雀躍して堂宇に奉安したのでは。

公式Webによると、新田一族は薬師如来信仰の家系が多く、それぞれの家系に薬師如来の尊像が存在したといいます。

四散した新田一門がそれぞれの御本尊を各地で奉安したため「新田家の薬師如来」の系譜は錯綜していますが、当山の御本尊が「新田家伝来の守り本尊」とされています。

開創当時は山内に日本一ともいわれた傘松があったため、高松山梅照院薬王寺と号しましたが、新井薬師の名が高まるにつれ新井山と山号を改めたといいます。

新井薬師の通称が知られているので、新井薬師梅照院とも称します。

公式Webには行基が開基、中興は朝曇・聖道とあります。

『新編武蔵風土記稿』には、開山を快儀(正保三年(1646年)寂)、天正年中(1573-1592年)に僧・行春が開基、第六世朝曇を中興とあります。

元和三年(1617年)、第五代住職玄鏡の夢中に薬師如来が現れて御手の瑠璃の壺中より法軌を授与されました。

玄鏡和上は早速授与された法軌のとおりに薬を処方、難病の小児に施すとすこぶる効いて治らない者がひとりもいないため、この薬を「夢想丸(むそうがん)」と称して参詣者にわかちました。

中興の朝曇和上はこの霊験譚を世に広めたため御本尊の霊験が広く世に知られるようになり、「子育薬師」として諸人の信仰を集め、門前は市をなしたといいます。

寛永六年(1629年)徳川2代将軍秀忠公の第五女和子の方(東福門院)が眼病に罹られ、秀忠公をはじめ側近の人々が名医名薬、祈祷など八方手を尽くしましたが効果なく、万策つきたと思われたとき、当山の御本尊の霊験を伝え聞いて御本尊に祈願せしめました。

すると眼病はたちまち快癒したので、秀忠公は当山に厚く御礼を賜りました。

この逸話はたちまち天下に広まり、当院は「治願薬師」(ぢがんやくし)とも呼ばれてさらに参詣者を集めたといいます。

以降も参詣者は途絶えることなく、中野から新井薬師へと至る参道は門前町として大いに栄えて「東の浅草寺、西の新井薬師」と並び称されるほどでした。

門前町はいまでも「薬師あいロード商店街」として賑わいをみせ、8がつく日のお薬師さまのご縁日はことに賑わいをみせます。

和子の方の逸話に因み、とくに眼病にご利益ありとして広く参詣客を集めています。

西武新宿線の駅名にもなり、知名度の高い城西の名刹です。

なお、『新編武蔵風土記稿』には「(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社 供ニ村内梅照院ノ持ナリ」とあるので、こちらの4社の別当を司っていたとみられます。

新井天神 北野神社の公式Webに「天正年間(1573-1592年)、新井薬師の開祖である沙門行春が建立したとも、それ以前よりこの地の鎮守社であったとも言われています。」と、沙門行春との関係を示す記載があります。

また、「残存する梅照院縁起に『開基の行春より数代後の住持玄鏡が、天和年間に手植の梅一株を北野天満宮に献じた』とあります。」とあり、すでに天和年間(1681-1684年)から梅照院と良好な関係を保っていたことがわかります。

【写真 上(左)】 新井天神北野神社(旧拝殿)

【写真 下(右)】 同 御朱印

【写真 上(左)】 (新井天神)稲荷神社

【写真 下(右)】 同 御朱印

-------------------------

【玄性院】

玄性院は小石川の金剛寺坂辺にあった新義真言宗寺院です。

当地に御鎮座の金杉稲荷社の別当で、本社金杉稲荷大明神の本地、十一面観世音菩薩を奉安していたとみられます。

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師」とあり、こちらが御府内霊場の拝所であったことがわかります。

玄性院は史料が少なく詳細を辿れないのですが、『江戸町巡り』様によると小石川金杉水道町のうちに稲荷前町という場所があり、由来は金杉稲荷の前の町屋であったためとの由。

現在の文京区春日二丁目です。

また、『東京さまよい記』様の記事には以下のとおりあります。

-------------------------

荷風「断腸亭日乗」昭和16年(1941)9月28日に、「・・・金剛寺坂左側の駒井氏、右側の岩崎氏、其鄰の石橋氏なり。その筋向に稲荷の祠あり。余の遊びし頃には桐畑なり。・・・」(前回の記事)とあるが、その稲荷が金杉稲荷であろう。現在はないようである。

-------------------------

以上に『江戸切絵図』の情報を加えると、金杉稲荷大明神(玄性院)は小石川・金剛寺坂の春日通り寄りにあったのでは。

『寺社書上』には「中興開基 六角越前」とありますが、『江戸切絵図』では比較的近い場所に「六角越前守」の屋敷がみえます。

「六角越前守」で検索するとwikipediaの「六角広孝」がヒットしたので、こちらとの由縁を考えましたが、中興開山の聖譽法印は正徳三年(1713年)卒で、中興開山・開基を同時期と考えると六角広孝(1747-1815年)とは年代が合いません。

六角氏というと宇多源氏佐々木氏流で近江守護職もつとめた名族を思い起こしますが、Wikipediaによると、高家六角家は正二位権大納言烏丸光広の次男・広賢が江戸幕府に仕えて高家に列した流れ(日野流六角家)のようです。

当山中興開山・聖譽法印と同年代の高家六角家当主は2代の六角広治(1644-1719年)。

元禄二年(1689年)二月、従五位下侍従・越前守に叙任され「六角越前」に符合します。

禄は二千石で、高家の身分を考えると「大身の旗本」といってもいいかもしれません。

この六角広治が玄性院に中興開基となさしめるほどの大きな寄進をしたか、あるいは檀家総代として貢献したのかもしれません。

玄性院は本所彌勒寺の末なので現在の真言宗豊山派。

梅照院も真言宗豊山派ですから宗派的なつながりはあり、中野の名刹・梅照院に御府内霊場札所を承継したのかもしれません。

ただし、不思議なのは梅照院が豊島八十八ヶ所霊場の札所になっていないことです。

豊島八十八ヶ所霊場の開創は明治に入ってからで、中野区内にもいくつかの札所があります。

梅照院が弘法大師霊場の札所入りを考えていたとしたら、当然有力候補にあがるはずです。

あるいは明治初期にすでに御府内霊場の札所を承継していたので、それでよしとされたのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【梅照院】

■ 『新編武蔵風土記稿 多磨郡巻三十五』(国立国会図書館)

(新井村)梅照院

当村(新井村)ト上高田村トノ接地ニアリ松高山ト号ス 新義真言宗ニテ 当郡中野村寶仙寺末 客殿六間四方南向

本尊薬師坐像ノ石佛ニテ長一寸八分 厨子ニ入

開山ヲ快儀ト云 正保三年(1646年)示寂ス 又云天正年中(1573-1592年)行春ト云僧開基セシト 其後第六世朝曇ヲ中興トス 此僧ノ頃ヨリ本尊ノ霊験世ニアラハル

子育薬師ト称シテ遠近コソッテ歩ヲ運フ者多シ 就中近キ比江戸日本橋邊ノ商売願ヲカケシニ 速ニ霊数ヲ蒙フリシカハ渇仰斜ナラス ソノ後同志参詣ノ者ノ便リセントテ 豊島郡下高田馬場ノホトリヨリ 道ノ辻々ニ碑標ヲタテヽ方角ヲ示ス コレヨリ次第ニ参詣ノ者多クナリテ 今ハ新井ノ薬師トテ其名隠レナキコトニソナリケル

(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社

供ニ村内梅照院ノ持ナリ

-------------------------

【玄性院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十一番

小石川金杉●●町

永壽山 吉祥寺 玄性院

本所彌勒寺末 新義

本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師

■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)

金杉稲荷社

小石川金杉

神躰無之

本地 十一面観音立像

弘法大師 辨財天十五童子付 阿弥陀如来

相殿 六角稲荷

神體宝珠

氏子町 金杉水道町四ヶ町 富坂新町

別当 永壽山吉祥寺玄性院

彌勒寺末 起立年代不詳

中興開山 聖譽法印 正徳三年(1713年)卒

中興開基 六角越前

「玄性院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著、版元金鱗堂尾張屋清七、『〔江戸切絵図〕』東都小石川絵図 嘉永7[1854]/安政[4][1857]改刊.東京都立中央図書館Web(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。

「新井薬師門前」の五叉路から長い参道を構え、さすがに名刹のスケール感があります。

この五叉路から北西に進むと菅原道真公をお祀りする新井天神で、近在屈指の参詣エリアとなっています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 新井薬師の碑

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

参道入口には院号標と新東京百景の「新井薬師」の碑。

石畳の参道正面の山門左手前に御府内霊場の札所碑。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の提灯

山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、軒下には新井薬師の提灯が掲げられています。

山門をくぐると正面が本堂。左手に霊堂、右が不動堂です。

順にご紹介していきます。

(公式Webの境内案内)

【写真 上(左)】 霊堂

【写真 下(右)】 修行大師と聖観世音菩薩

霊堂は均整のとれた朱塗りの二重の楼閣で、堂前向かって左手に修行大師像と聖観世音菩薩立像。

向拝見上げに「薬師霊堂」の扁額を掲げています。

霊堂の向拝扉には「御本尊真言」として阿弥陀如来と閻魔大王の御真言が掲出されているので、おそらくこちらの二尊を主尊として奉安とみられます。

なお、梅照院は江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番の札所で、閻魔様のお寺としても知られていたと思われます。

閻魔大王のご縁日16日に参拝しましたが、現在、閻魔大王の御朱印は不授与とのことだした。

■ 閻魔大王のご縁日の御朱印

【写真 上(左)】 霊堂の扁額

【写真 下(右)】 不動堂

【写真 上(左)】 お願い地蔵尊

【写真 下(右)】 水屋

右手には不動堂。堂前右手にはお願い地蔵尊、左手には水子地蔵尊。

不動堂は宝形造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁に木鼻、斗栱、海老虹梁、中備に蟇股を備えています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 大香炉

不動堂の本堂寄りには本瓦葺の屋根付きの立派な水屋(手水舎)とその奥に鐘楼。

参道を進むと大香炉。そこから左手に進むと西門で、墓所入口には六地蔵。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は基壇のうえに入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝の張りだしが大きくスケール感ある堂容で、向かって右手が授与所(札所)となっています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 提灯と扁額

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

水引虹梁奥に「新井薬師」の提灯、向拝見上げには「瑠璃殿」の扁額、向拝柱には御府内霊場の札所板を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 札所板

御本尊は秘佛で、寅年の御開帳です。

【写真 上(左)】 白龍権現水屋

【写真 下(右)】 大悲殿

本堂を向かって右手に回り込み、回廊をくぐると右手に白龍権現水屋と大悲殿。

当山北側の瓢箪池(新井薬師公園)はその昔、霊泉の水垢離場として修行の道場となり不動尊を奉安していました。

その不動尊の傍には常に白蛇がいて不動尊を守護していたとも。

いつしか霊泉は枯れ、不動尊は山内の不動堂に遷られ、守護の白蛇供養のために白瀧権現を不動堂に祀りました。

当山貫首が「大悲殿に聖観世音菩薩を迎えて井戸の霊泉を閼伽水として衆生に施す」旨の夢告を受け、大悲殿(聖観世音菩薩の堂宇)を建立したところ、その敷地の地下に大井戸を発見し霊水が湧き出たためこの瑞祥を祝し、双竜を鋳造して水屋を建立し、「白龍権現水屋」と称しました。

大悲殿は二層の大規模な建物で、向拝には「大悲殿」の扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 大悲殿の扁額

【写真 下(右)】 聖徳太子像

本堂裏手には聖徳太子像。

昭和34年、聖徳太子の遺訓を仰ぐため、東京都左官職組合連合会中野支部の鶴谷善平氏が梅照院と支部の協力を得て像立・奉安されたお像です。

本堂のすぐ裏には年季の入った「魚がし」の天水鉢も置かれています。

【写真 上(左)】 「魚がし」の天水鉢

【写真 下(右)】 本堂再建供養塔

場所が定かでないのですが、本堂再建祈念塔(中野区登録有形文化財)の説明書には、当山再興に尽くされた蓮樹住職、後継英俊住職の功績と、この塔が高野山延命院の引導地蔵尊を模して建立されたことが記されています。

御朱印は本堂右手の札所にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に薬師如来のお種子「バイ」「薬師如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。

右に「御府内第七十一番」の札所印と「新井薬師」の印判。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ retour - 今井美樹

■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura(FictionJunction)

■ ここにあること - @うさ(歌ってみた)

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第70番 照光山 無量寺 禅定院

(ぜんじょういん)

練馬区石神井町5-19-10

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

司元別当:

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第70番

第70番は石神井の禅定院です。

御府内霊場に「禅定院」を号する札所寺院がふたつ(第48番(中野沼袋)と第70番(練馬石神井))あり、前者を(中野)沼袋禅定院、後者を石神井禅定院と呼んで区別しているようです。

第70番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに谷中の西光寺となっており、第70番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで谷中の西光寺で、明治初頭以降に石神井の禅定院に変更となった可能性があります。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【禅定院】

禅定院は、鎌倉時代の高僧、願行上人によって開かれたと伝わります。

願行上人(憲静)については「鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)」で触れていますので、この記事から抜粋してもってきます。

**********

願行上人は相州や鎌倉の古寺をたどるときしばしばその名が出てきますが、史料が少なくナゾの多い高僧です。

『願行上人憲静の研究(上)』(伊藤宏見氏/PDF)」、『願行上人憲静の研究(下)』(同/PDF)から経歴・事績の要点を引いてみます。

願行上人憲静は、健保三年(1215年)生誕、永仁三年(1295年)寂の鎌倉時代の高僧です。

「ナゾが多い」とされるのは、様々な法統を受け継がれ、しかもおのおの重要なポジションを占められたこと、北条政子や北条一門に強い影響力をもったことなどによると思われます。

〔法統・真言宗系統〕

・建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)

・弘長元年(1261年)定清?から潅頂を受ける。定清は金剛王院流を奉じた小野流の事相家(『血脈類集記』)

・文永九年(1272年)三宝院流を意教上人より受ける。(『真言宗年表』『鶏足寺譜』)

三宝院流は真言宗醍醐派の一派で、醍醐寺三宝院門跡初代勝覚を派祖とし、いわゆる「小野六流」のひとつ。

真言宗醍醐派は古義真言宗で修験道の一派、当山派の中心でもある。派祖は理源大師聖宝。

これより、願行上人は真言宗醍醐派三宝院流の法流を受けられていることがわかります。

〔法統・律宗系統〕

・月翁智鏡に律部を受学。月翁智鏡は泉涌寺来迎院の開山で泉涌寺四世。当時の泉涌寺は律・密・禅・浄土の四宗兼学(密を天台、東密に分けると五宗兼学)の道場。

・『鎌倉初期の禅宗と律宗』(中尾良信氏/PDF)には、「北京律の祖とされる泉涌寺の俊芿」「北京律の中心たる泉涌寺」「月翁は俊芿から教律を学んだ」とある。

月輪大師俊芿(1166-1227年)は渡宗され、天台と律を学び建暦元年(1211年)帰朝。泉涌寺の実質的な開山といわれ四宗兼学の道場として再興されました。

その律は北京律(ほっきょうりつ)といわれ、日本における開祖とされます。

この北京律が、月輪大師俊芿-月翁智鏡-願行上人と伝わったとみられます。

以上から、願行上人は真言宗三宝院流と北京律兼学の高僧で、祇園山はこの流れから当初律宗(北京律)とされたとみられます。

〔鎌倉での活動〕

願行上人の鎌倉下向期間については錯綜気味ですが、「鎌倉下向僧の研究 - 願行房憲静の事跡 -」(高橋秀栄氏/PDF)には下記のとおりあります。

・弘長三年(1263年)から正応三年(1290年)までの28年間。

ただし、「建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院において守海より潅頂を受ける。三宝院流(『血脈類集記』)」という記録があり、それ以前に下向されているかも。

また、文永二年(1265年)意教上人に従って関東に赴くという諸伝もあります。

「勝賢開山の佐々目西方寺にはじまり、関東の三宝院流はここに発祥し、大門寺、遺身院その他の寺院群が佐々目の地にあった模様である。守海は成賢の資の一人憲深から受法している。」(『願行上人憲静の研究(上)』P.5/血脈類集記より)

これによると長谷の佐々目(笹目)は当時真言宗三宝院流の本拠地で、願行上人はこの地(遺身院)で守海より三宝院流を受法の記録があります。

佐々目西方寺は現在の補陀洛山 西方寺(横浜市港北区新羽町)とされ、西方寺の公式Webには「西方寺は源頼朝卿の頃、建久年間(1190)に鎌倉の笹目と言う所に『補陀洛山、安養院、西方寺』として創建され、開山は大納言通憲公の息、醍醐覚洞院座主、東大寺の別当であった勝賢僧正」とあります。

なお、西方寺は現在真言宗系単立のようですが、公式Webによると極楽寺(真言律宗)との関係が深かったようです。

願行上人と関係のある金沢の称名寺も真言律宗なので、佐々目の三宝院流はのちに真言律宗とかかわりを強めたのかもしれません。

「(願行上人は)金沢越後守平実時堂廊に能禅方(西院)の灌頂を授けている。北条実時が金沢文庫を開設するのはそれよりのちの建治元年(1275年)である。その翌年願行の自筆文書が残っている。願行はのちにこの住持審海をも弟子として指導しているのであるから、その教界での位置を想像することができる。かくて建治の頃はすでに極楽寺とならぶ新興の律院の称名寺において、伝法灌頂を授けるほどの名徳(以下略)」(『願行上人憲静の研究(上)』P.18)

佐々目の守海は願行上人と頼助(佐々目僧正)に受戒しており、頼助は鎌倉幕府4代執権北条経時の子です。

Wikipediaには頼助は「父経時の菩提所である鎌倉佐々目の遺身院を拠点とし、佐々目頼助とも呼ばれる。」とあり、経時の没年は寛元四年(1246年)なので、「(願行上人が)建長四年(1252年)鎌倉の佐々目谷の遺身院(北条経時の菩提寺)において守海より潅頂を受ける。三宝院流。(『血脈類集記』)。」という記録はタイミング的に符合します。

同僚の頼助が執権の子という有力者なので、願行上人の鎌倉での立場も強かったとみられます。

また、師・意教上人が一時、高野山金剛三昧院(実朝公菩提のため北条政子が発願)に入られたことも、願行上人と鎌倉幕府の結びつきを強めたという説があります。

『本朝高僧伝』には「乃至稲瀬川滸。設念仏会。名祇園山安養院」とあり、これは「文永十一年(1274年)~建治元年(1275年)、願行上人が鎌倉稲瀬川のほとりで頼朝公の霊のお告げに従い、説法念仏会を37日間行う」という諸伝と符合します。

『新編鎌倉志』の(覚園寺)地蔵堂の項には「地蔵を、俗に火燒地蔵と云ふ(中略)【沙石集】には丈六の地蔵とあり。鎌倉の濱に有しを、東大寺の願行上人、二階堂へ移すと云へり。」とあり、願行上人の稲瀬川念仏会との関連を指摘する説もあります。

さらに安養院所蔵の願行上人像胎内銘に「鎌倉由井浜安養院開山願行上人、建治二年(1275年)八月廿八日、未剋往生。春秋八十二」とあり、説法念仏会の前後に鎌倉稲瀬川に安養院ないしその前身となる寺院を開山された可能性があります。

なお、上記の参考資料によると、願行上人が係わられた関東の代表的な寺社はつぎのとおりです。

二階堂永福寺真言院、鎌倉観音寺、(金澤)称名寺、相州大山寺、二階堂理智光寺、二階堂大楽寺、二階堂覚圓寺、大町安養院、最明寺(足柄上郡大井金子)、鶴岡八幡宮。

**********

御府内霊場では願行上人所縁の寺院は多くはみられませんが、禅定院は願行上人を開山とする貴重な例です。

文政年間(1818-1830年)の火災で、伽藍・寺伝などことごとく焼失しましたが、境内には応安・至徳(南北朝時代)年号の板碑が残り、創建の古さを裏付けています。

かつての御本尊は不動明王で、側に閻魔大王を奉安といいます。

門前の堂宇に安置された六地蔵や鐘楼前の大宝篋印塔は、石神井村の光明真言講中によって造立されたものです。

本堂前、寛文十三年(1673年)銘の織部灯籠は形状から「キリシタン灯籠」ともいわれ、区内でもめずらしい石造物の一つとして区登録文化財に指定されています。

墓地入口に御座のいぼ神地蔵尊は、いぼの治癒に霊験のありとして「いぼとり地蔵」とも呼ばれます。

石神井小学校の前身である豊島小学校は、明治7年区内初の公立小学校としてここに創立され、墓地内には寺子屋師匠の菩提を弔った筆子塚があるなど、教育との所縁がふかい寺院です。

-------------------------

【西光寺】

仏到山 無量寿院 西光寺

台東区谷中6-2-20

新義真言宗

御本尊:五大明王

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第70番、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場第7番、弘法大師二十一ヶ寺第15番、上野王子駒込辺三十三観音霊場第7番

公式Web

【写真 上(左)】 西光寺入口

【写真 下(右)】 西光寺本堂

西光寺は慶長八年(1603年)、傳燈大阿闍梨妙音院法印宥義大和尚(佐竹氏代16代当主・義篤次子、元和四年(1618年)寂)が幕府より神田北寺町に寺地を賜り開山。

開基檀越は佐竹右京大夫義宣。

当山は佐竹氏との所縁がふかいので、佐竹氏について少しく追ってみます。

佐竹氏は新羅三郎源義光公の孫昌義(1081-1147?年)が常陸国久慈郡佐竹郷(現・茨城県常陸太田市)に土着し、佐竹氏を称したという清和源氏の名族です。

源平合戦では平家にくみしたため頼朝公により所領を没収された(Wikipedia)ものの、後に再興し奥州討伐では鎌倉方に加わりました。

南北朝時代の8代当主・貞義、9代・義篤は足利氏に応じて北朝方として活躍し、その功から守護職に任ぜられて家勢は興隆しました。

足利満兼公制定と伝わる「関東八屋形」に列せられ、戦国時代の15代当主・義舜は反目する佐竹山入家を討って佐竹氏統一を果たし、18代の義重は常陸の大半を支配下に置き、奥州南部にも進出して有力戦国大名としてその名を馳せました。

義重の子・19代義宣は秀吉公の小田原征伐に参陣し、常陸國54万5800石の大名となり、

徳川・上杉・毛利・前田・島津とともに「豊臣六大将」と呼ばれるほど勢力を拡大。

佐竹義宣は佐竹義重の嫡男で母は伊達晴宗の娘。

官位は従四位上・左近衛中将、右京大夫を賜るという、家柄・格式を有する、名実兼ね備えた太守でした。

義宣は幾度か石田三成のとりなしを受け、天正十八年(1590年)三成の忍城攻めに加勢したこともあり、石田三成との関係は良好でした。

慶長四年(1599年)3月、前田利家逝去ののち、加藤清正、福島正則、加藤嘉明、浅野幸長、黒田長政、細川忠興、池田輝政らが三成の屋敷を襲撃した際、義宣が三成を女輿に乗せ、宇喜多秀家邸に逃れさせたという逸話は有名です。

また、秀吉から羽柴姓を与えられるなど豊臣色の強い大名でした。

関ヶ原の戦いでは水戸城へ引き上げ、積極的に徳川方に与力しなかったため戦後咎を受けましたが家康公に謝罪し、家名断絶は遁れたものの出羽国秋田、54万石から20万石への減転封となりました。

義宣が家康公から転封の沙汰を受けたのは慶長7年(1602年)5月(Wikipedia)、出羽(秋田)入国は同年9月なので、水戸から秋田への転封直後にみずから開基となって西光寺を創建(慶長八年(1603年))したことになりますが、その背景は史料からは辿れませんだした。

慶安元年(1648年)神田北寺町の寺地が幕府用地として収公、谷中の現所に替地となりました。

慶安二年(1649年)佐竹修理大夫義隆(秋田久保田藩第2代当主)が堂舎を再建したため、義隆は中興開基とされます。

以降何度か火災に遭っていますが、都度佐竹家により再建されています。

公式Webによると、当山は「秋田藩(秋田市)佐竹家・伊勢津藩(三重県津市)藤堂家の祈願寺として信仰されてきた歴史」があるそうです。

公式Webによると、仏寺創建の際には藤堂高虎が財政的支持をおこなったと伝えられ、山内の韋駄天像は藤堂高虎安置と伝わり、別名を「韋駄天寺」ともいわれたようです。

【写真 上(左)】 韋駄天石碑

【写真 下(右)】 左が韋駄天

江戸時代の西光寺は御府内霊場のほか、弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺、上野王子駒込辺(西國)三十三観音霊場の札所を兼ねられてお大師さまとの所縁もふかい寺院でした。

明治初頭の神仏分離の波も乗り越えているのに、おそらく明治初頭以降のどこかのタイミングで御府内霊場第70番の札所は石神井の禅定院に変更となっています。

西光寺は和歌山の根來寺を総本山とする新義真言宗。

禅定院は真言宗智山派で宗派も異なり、変更の理由についてはよくわかりません。

西光寺は以前は御朱印不授与でしたが、近年カラフルな月替わり御朱印で一気に人気のお寺となり、おそらく参拝者(というか絵御朱印ファン)の数は御府内霊場札所より多いかと思います。

絵御朱印の威力おそるべし。

■ 西光寺の御朱印

-------------------------

【史料】

【禅定院】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻五』(国立国会図書館)

(下石神井村)禅定院

新義真言宗 上石神井村三寶寺寺ノ末 照光山ト号ス 願行上人ノ開キシ寺二テ 本寺ヨリハ古跡ナリト云 本尊不動 側ニ閻魔ヲ安ス 是ハ元ハ別堂ニアリ 境内二明応四年(1498年)二月八日妙慶禅尼ト彫ル古碑アリ

八幡社

阿彌陀堂三 一ハ道場寺 一ハ禅定院 一ハ三寶寺ノ持

【西光寺】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十番

谷中 門前町あり

佛到山 無量壽院 西光寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:不動明王 弘法大師 興教大師

■ 『寺社書上 [110] 谷中寺社書上 』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.98』

谷中 不唱小名

本所彌勒寺末

佛到山無量壽院西光寺

当寺之濫觴慶長八年(1603年) 開山宥義 於神田北寺町寺地拝領仕

堂舎 佐竹右京太夫義宣公建立

慶安元年(1648年)右寺地御用地ニ付 於当所旧地之●第四世宥鏡代拝領仕

慶安二年(1649年)佐竹修理太夫義隆公堂舎再建仕候

開山 伝灯大阿闍梨法印宥義、俗姓佐竹大膳太夫義篤公二男 元和四年(1618年)寂

開基 佐竹右京太夫義宣公 寛永十年(1633年)卒

中興開基 佐竹修理太夫義隆公(秋田久保田藩第2代当主) 寛文十一年(1671年)卒

本堂

本尊 不動尊鋳型座像 附二童子木像

四大明王木像 十一面観音木像 聖天府秘符

阿弥陀如来木像

弘法大師木像 興教大師木像

愛染明王木像座像 地蔵菩薩木像座像 不動明王古像座像

境内鎮守社 天神稲荷疱瘡合殿

十一面観音石像

地蔵尊石像

韋駄天石像

■ 『下谷区史 〔本編〕』(国立国会図書館)

西光寺(谷中上三崎南町二〇番地)

本所彌勒寺末、佛到山無量壽院と号す。本尊不動明王、五大尊。慶長八年(1603年)、開山妙音院宥義。(佐竹義篤次子、元和四年(1618年)寂)

幕府より神田北寺町に於て寺地を給せられ、佐竹右京大夫義宣開基檀越として当寺を創建した。慶安元年(1648年)同所幕府用地となるや、現所に替地を給せられ、翌二年(1649年)佐竹修理大夫義隆堂舎を再建した。義隆はために中興開基と呼ばれる。時の住持は第四世宥鏡であつた。(略)佐竹家の他に藤堂家の祈願所であつた。境内の韋駄天石像は同家の寄進する所で、韋駄天寺の俗称は之に基くのである。

「西光寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。

石神井池の南に広がる緑ゆたかな一帯で、第16番三寶寺にもほど近いところです。

【写真 上(左)】 山門入口

【写真 下(右)】 山門

前面通りから引き込んで山門。

本瓦葺に唐破風を配した重厚な四脚門で、常閉のようです。

山門脇には「光明真言講中」の銘がある延命地蔵尊座像の両脇に端正な六地蔵。

【写真 上(左)】 六地蔵

【写真 下(右)】 院号標

山門向かって左手に回り込むと山内入口で立派な院号標。

郊外寺院らしく、緑多くゆったりとした山内です。

庫裡前の見事なヒヨクヒバは「ねりまの名木」に指定されています。

茅葺きの鐘楼も趣きがあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 ヒヨクヒバ

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 観世音菩薩

右手に入母屋造銅板葺流れ向拝で唐破風を附設した堂々たる本堂。

向拝は桁行三間で朱塗りの水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二連の蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

水引虹梁装飾には曲線を多様、身舎まわりにはシャープな連子格子を置いて、その対比が面白い意匠。

向拝見上げには院号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 いぼ神地蔵尊

【写真 下(右)】 弘法大師尊像

山内には区の文化財である「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)、いぼ神地蔵尊などがありますが、三回参拝しているのになぜか「石幢六面六地蔵」「織部燈籠」(キリシタン燈籠)の写真がありません。

(庫裡前の重石塔の右に御座と思われます。)

→ こちら(練馬区Web史料)をご覧ください。

【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板

【写真 下(右)】 豊島霊場の札所板

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。

こちらでは豊島八十八ヶ所霊場の御朱印も授与されています。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊阿弥陀如来」「弘法大師」の揮毫と阿弥陀如来のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「第七十番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 豊島霊場の御朱印

※ 御府内霊場と豊島霊場の御朱印を同日に拝受していますが、これは御府内霊場参拝日にご不在で拝受できなかったためで、基本的には弘法大師霊場のかけもち巡拝は避けた方がベターかと思います。

■ 第71番 新井山 薬王寺 梅照院(新井薬師)

(ばいしょういん)

公式Web

中野区新井5-3-5

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

司元別当:(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社

他札所:江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番

第71番は中野区新井の梅照院(新井薬師)です。

第71番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに小石川の玄性院となっており、第71番札所は御府内霊場開創当初から江戸末期まで小石川の玄性院で、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所変更資料に玄性院から梅照院への変更が記されているので、第71番札所は幕末から明治初頭にかけて中野の梅照院に変更とみられます。

公式Web、下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから両山の縁起・沿革を追ってみます。

【梅照院】

永禄年間(1558-1570年)、相模國の沙門行春が行脚の途中、ここ新井を有縁の地と定め草案を結んで日夜行法に励んでいました。

(『ルートガイド』には、沙門行春は元北条家の家臣・梅村将監とあります。)

天正十四年(1586年)のある晩、庭の老梅の梢から光明が輝くのを見た行春が、件の梅の木を索ると梢の空洞から二仏一体(薬師瑠璃光如来・如意輪観世音菩薩)の尊像が出現されました。

村内の新田氏所縁の人々がこの御佛を拝すると、この尊像こそ新田家伝来の守り本尊と悟り、この奇縁に因んで一宇を建立したのが創始と伝わります。

梅樹から光明が照り輝いた奇瑞から、梅照院と号しました。

「新田家伝来の守り本尊」については以下の縁起が伝わります。

清和源氏の名族・新田家伝来の守り本尊は、薬師如来・如意輪観世音菩薩の二仏一体丈一寸八分の坐像黄金仏で弘法大師の御作と伝わります。

南北朝時代、新田家嫡流は上野國大田の金山城に拠り、守り本尊を宝庫に収めていましたがあるとき御本尊はお姿を消されました。

その後の変遷については公式Webをご覧ください。

戦に敗れた新田家所縁の人々が新井の庄に定住していたところ、沙門行春の霊夢により、行方知らずとなっていた新田家代々の守護仏を迎えたので恐懼し、また欣喜雀躍して堂宇に奉安したのでは。

公式Webによると、新田一族は薬師如来信仰の家系が多く、それぞれの家系に薬師如来の尊像が存在したといいます。

四散した新田一門がそれぞれの御本尊を各地で奉安したため「新田家の薬師如来」の系譜は錯綜していますが、当山の御本尊が「新田家伝来の守り本尊」とされています。

開創当時は山内に日本一ともいわれた傘松があったため、高松山梅照院薬王寺と号しましたが、新井薬師の名が高まるにつれ新井山と山号を改めたといいます。

新井薬師の通称が知られているので、新井薬師梅照院とも称します。

公式Webには行基が開基、中興は朝曇・聖道とあります。

『新編武蔵風土記稿』には、開山を快儀(正保三年(1646年)寂)、天正年中(1573-1592年)に僧・行春が開基、第六世朝曇を中興とあります。

元和三年(1617年)、第五代住職玄鏡の夢中に薬師如来が現れて御手の瑠璃の壺中より法軌を授与されました。

玄鏡和上は早速授与された法軌のとおりに薬を処方、難病の小児に施すとすこぶる効いて治らない者がひとりもいないため、この薬を「夢想丸(むそうがん)」と称して参詣者にわかちました。

中興の朝曇和上はこの霊験譚を世に広めたため御本尊の霊験が広く世に知られるようになり、「子育薬師」として諸人の信仰を集め、門前は市をなしたといいます。

寛永六年(1629年)徳川2代将軍秀忠公の第五女和子の方(東福門院)が眼病に罹られ、秀忠公をはじめ側近の人々が名医名薬、祈祷など八方手を尽くしましたが効果なく、万策つきたと思われたとき、当山の御本尊の霊験を伝え聞いて御本尊に祈願せしめました。

すると眼病はたちまち快癒したので、秀忠公は当山に厚く御礼を賜りました。

この逸話はたちまち天下に広まり、当院は「治願薬師」(ぢがんやくし)とも呼ばれてさらに参詣者を集めたといいます。

以降も参詣者は途絶えることなく、中野から新井薬師へと至る参道は門前町として大いに栄えて「東の浅草寺、西の新井薬師」と並び称されるほどでした。

門前町はいまでも「薬師あいロード商店街」として賑わいをみせ、8がつく日のお薬師さまのご縁日はことに賑わいをみせます。

和子の方の逸話に因み、とくに眼病にご利益ありとして広く参詣客を集めています。

西武新宿線の駅名にもなり、知名度の高い城西の名刹です。

なお、『新編武蔵風土記稿』には「(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社 供ニ村内梅照院ノ持ナリ」とあるので、こちらの4社の別当を司っていたとみられます。

新井天神 北野神社の公式Webに「天正年間(1573-1592年)、新井薬師の開祖である沙門行春が建立したとも、それ以前よりこの地の鎮守社であったとも言われています。」と、沙門行春との関係を示す記載があります。

また、「残存する梅照院縁起に『開基の行春より数代後の住持玄鏡が、天和年間に手植の梅一株を北野天満宮に献じた』とあります。」とあり、すでに天和年間(1681-1684年)から梅照院と良好な関係を保っていたことがわかります。

【写真 上(左)】 新井天神北野神社(旧拝殿)

【写真 下(右)】 同 御朱印

【写真 上(左)】 (新井天神)稲荷神社

【写真 下(右)】 同 御朱印

-------------------------

【玄性院】

玄性院は小石川の金剛寺坂辺にあった新義真言宗寺院です。

当地に御鎮座の金杉稲荷社の別当で、本社金杉稲荷大明神の本地、十一面観世音菩薩を奉安していたとみられます。

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ』には「本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師」とあり、こちらが御府内霊場の拝所であったことがわかります。

玄性院は史料が少なく詳細を辿れないのですが、『江戸町巡り』様によると小石川金杉水道町のうちに稲荷前町という場所があり、由来は金杉稲荷の前の町屋であったためとの由。

現在の文京区春日二丁目です。

また、『東京さまよい記』様の記事には以下のとおりあります。

-------------------------

荷風「断腸亭日乗」昭和16年(1941)9月28日に、「・・・金剛寺坂左側の駒井氏、右側の岩崎氏、其鄰の石橋氏なり。その筋向に稲荷の祠あり。余の遊びし頃には桐畑なり。・・・」(前回の記事)とあるが、その稲荷が金杉稲荷であろう。現在はないようである。

-------------------------

以上に『江戸切絵図』の情報を加えると、金杉稲荷大明神(玄性院)は小石川・金剛寺坂の春日通り寄りにあったのでは。

『寺社書上』には「中興開基 六角越前」とありますが、『江戸切絵図』では比較的近い場所に「六角越前守」の屋敷がみえます。

「六角越前守」で検索するとwikipediaの「六角広孝」がヒットしたので、こちらとの由縁を考えましたが、中興開山の聖譽法印は正徳三年(1713年)卒で、中興開山・開基を同時期と考えると六角広孝(1747-1815年)とは年代が合いません。

六角氏というと宇多源氏佐々木氏流で近江守護職もつとめた名族を思い起こしますが、Wikipediaによると、高家六角家は正二位権大納言烏丸光広の次男・広賢が江戸幕府に仕えて高家に列した流れ(日野流六角家)のようです。

当山中興開山・聖譽法印と同年代の高家六角家当主は2代の六角広治(1644-1719年)。

元禄二年(1689年)二月、従五位下侍従・越前守に叙任され「六角越前」に符合します。

禄は二千石で、高家の身分を考えると「大身の旗本」といってもいいかもしれません。

この六角広治が玄性院に中興開基となさしめるほどの大きな寄進をしたか、あるいは檀家総代として貢献したのかもしれません。

玄性院は本所彌勒寺の末なので現在の真言宗豊山派。

梅照院も真言宗豊山派ですから宗派的なつながりはあり、中野の名刹・梅照院に御府内霊場札所を承継したのかもしれません。

ただし、不思議なのは梅照院が豊島八十八ヶ所霊場の札所になっていないことです。

豊島八十八ヶ所霊場の開創は明治に入ってからで、中野区内にもいくつかの札所があります。

梅照院が弘法大師霊場の札所入りを考えていたとしたら、当然有力候補にあがるはずです。

あるいは明治初期にすでに御府内霊場の札所を承継していたので、それでよしとされたのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【梅照院】

■ 『新編武蔵風土記稿 多磨郡巻三十五』(国立国会図書館)

(新井村)梅照院

当村(新井村)ト上高田村トノ接地ニアリ松高山ト号ス 新義真言宗ニテ 当郡中野村寶仙寺末 客殿六間四方南向

本尊薬師坐像ノ石佛ニテ長一寸八分 厨子ニ入

開山ヲ快儀ト云 正保三年(1646年)示寂ス 又云天正年中(1573-1592年)行春ト云僧開基セシト 其後第六世朝曇ヲ中興トス 此僧ノ頃ヨリ本尊ノ霊験世ニアラハル

子育薬師ト称シテ遠近コソッテ歩ヲ運フ者多シ 就中近キ比江戸日本橋邊ノ商売願ヲカケシニ 速ニ霊数ヲ蒙フリシカハ渇仰斜ナラス ソノ後同志参詣ノ者ノ便リセントテ 豊島郡下高田馬場ノホトリヨリ 道ノ辻々ニ碑標ヲタテヽ方角ヲ示ス コレヨリ次第ニ参詣ノ者多クナリテ 今ハ新井ノ薬師トテ其名隠レナキコトニソナリケル

(新井村)天満宮、稲荷社、秋葉社、諏訪社

供ニ村内梅照院ノ持ナリ

-------------------------

【玄性院】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

七十一番

小石川金杉●●町

永壽山 吉祥寺 玄性院

本所彌勒寺末 新義

本尊:十一面観世音菩薩 本社金杉稲荷大明神 弘法大師

■ 『寺社書上 [64] 小石川寺社書上 一』(国立国会図書館)

金杉稲荷社

小石川金杉

神躰無之

本地 十一面観音立像

弘法大師 辨財天十五童子付 阿弥陀如来

相殿 六角稲荷

神體宝珠

氏子町 金杉水道町四ヶ町 富坂新町

別当 永壽山吉祥寺玄性院

彌勒寺末 起立年代不詳

中興開山 聖譽法印 正徳三年(1713年)卒

中興開基 六角越前

「玄性院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

原典:戸松昌訓著、版元金鱗堂尾張屋清七、『〔江戸切絵図〕』東都小石川絵図 嘉永7[1854]/安政[4][1857]改刊.東京都立中央図書館Web(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは西武池袋線「石神井公園」駅で徒歩約10分。

「新井薬師門前」の五叉路から長い参道を構え、さすがに名刹のスケール感があります。

この五叉路から北西に進むと菅原道真公をお祀りする新井天神で、近在屈指の参詣エリアとなっています。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 院号標

【写真 上(左)】 新井薬師の碑

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

参道入口には院号標と新東京百景の「新井薬師」の碑。

石畳の参道正面の山門左手前に御府内霊場の札所碑。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の提灯

山門は切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、軒下には新井薬師の提灯が掲げられています。

山門をくぐると正面が本堂。左手に霊堂、右が不動堂です。

順にご紹介していきます。

(公式Webの境内案内)

【写真 上(左)】 霊堂

【写真 下(右)】 修行大師と聖観世音菩薩

霊堂は均整のとれた朱塗りの二重の楼閣で、堂前向かって左手に修行大師像と聖観世音菩薩立像。

向拝見上げに「薬師霊堂」の扁額を掲げています。

霊堂の向拝扉には「御本尊真言」として阿弥陀如来と閻魔大王の御真言が掲出されているので、おそらくこちらの二尊を主尊として奉安とみられます。

なお、梅照院は江戸・東京四十四閻魔参り第27番、閻魔三拾遺第30番の札所で、閻魔様のお寺としても知られていたと思われます。

閻魔大王のご縁日16日に参拝しましたが、現在、閻魔大王の御朱印は不授与とのことだした。

■ 閻魔大王のご縁日の御朱印

【写真 上(左)】 霊堂の扁額

【写真 下(右)】 不動堂

【写真 上(左)】 お願い地蔵尊

【写真 下(右)】 水屋

右手には不動堂。堂前右手にはお願い地蔵尊、左手には水子地蔵尊。

不動堂は宝形造桟瓦葺で流れ向拝。水引虹梁に木鼻、斗栱、海老虹梁、中備に蟇股を備えています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 大香炉

不動堂の本堂寄りには本瓦葺の屋根付きの立派な水屋(手水舎)とその奥に鐘楼。

参道を進むと大香炉。そこから左手に進むと西門で、墓所入口には六地蔵。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は基壇のうえに入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝の張りだしが大きくスケール感ある堂容で、向かって右手が授与所(札所)となっています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 提灯と扁額

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股。

水引虹梁奥に「新井薬師」の提灯、向拝見上げには「瑠璃殿」の扁額、向拝柱には御府内霊場の札所板を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 札所板

御本尊は秘佛で、寅年の御開帳です。

【写真 上(左)】 白龍権現水屋

【写真 下(右)】 大悲殿

本堂を向かって右手に回り込み、回廊をくぐると右手に白龍権現水屋と大悲殿。

当山北側の瓢箪池(新井薬師公園)はその昔、霊泉の水垢離場として修行の道場となり不動尊を奉安していました。

その不動尊の傍には常に白蛇がいて不動尊を守護していたとも。

いつしか霊泉は枯れ、不動尊は山内の不動堂に遷られ、守護の白蛇供養のために白瀧権現を不動堂に祀りました。

当山貫首が「大悲殿に聖観世音菩薩を迎えて井戸の霊泉を閼伽水として衆生に施す」旨の夢告を受け、大悲殿(聖観世音菩薩の堂宇)を建立したところ、その敷地の地下に大井戸を発見し霊水が湧き出たためこの瑞祥を祝し、双竜を鋳造して水屋を建立し、「白龍権現水屋」と称しました。

大悲殿は二層の大規模な建物で、向拝には「大悲殿」の扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 大悲殿の扁額

【写真 下(右)】 聖徳太子像

本堂裏手には聖徳太子像。

昭和34年、聖徳太子の遺訓を仰ぐため、東京都左官職組合連合会中野支部の鶴谷善平氏が梅照院と支部の協力を得て像立・奉安されたお像です。

本堂のすぐ裏には年季の入った「魚がし」の天水鉢も置かれています。

【写真 上(左)】 「魚がし」の天水鉢

【写真 下(右)】 本堂再建供養塔

場所が定かでないのですが、本堂再建祈念塔(中野区登録有形文化財)の説明書には、当山再興に尽くされた蓮樹住職、後継英俊住職の功績と、この塔が高野山延命院の引導地蔵尊を模して建立されたことが記されています。

御朱印は本堂右手の札所にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に薬師如来のお種子「バイ」「薬師如来」「弘法大師」の揮毫と三寶印。

右に「御府内第七十一番」の札所印と「新井薬師」の印判。

左に山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-24)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ retour - 今井美樹

■ Sayonara Solitia - Yuki Kajiura(FictionJunction)

■ ここにあること - @うさ(歌ってみた)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1B

※ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1から分離。

Vol.-1Aからのつづきです。

■ 第1番 高野山東京別院(こうやさんとうきょうべついん)

公式Web

港区高輪3-15-18

高野山真言宗

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

他札所:関東八十八箇所特別札所、江戸三十三観音札所第29番

授与所:本堂左手の納経所

御府内八十八ヶ所霊場の初番発願所は、高野山真言宗の高野山東京別院です。

正式名称は、高野山真言宗総本山金剛峯寺 高野山東京別院。

ご住職は総本山金剛峯寺座主が兼摂され、「高輪結び大師」の通称をもち、首都圏における「大師信仰」の教化の拠点として広く親しまれています。

東都の弘法大師霊場の発願所として、誠にふさわしい名刹といえましょう。

慶長年間(1596-1615年)、高野山学侶方の江戸在番所として浅草日輪寺に寄留して開創。明暦元年(1655年)に幕府より芝二本榎に土地が下賜され、延宝元年(1673年)高野山江戸在番所高野寺として建立されました。

以降、幕府方との宗務にかかる交渉、幕府諸通達を全国の古義真言宗寺院に通達する「触頭」(ふれがしら)を務められ、江戸における古義真言宗の中核としての役割を果たされました。

明治に入って在番所が廃止され、葛飾牛島の長壽寺の名蹟を移して継承し、昭和2年現号に改号しています。

-------------------------

【写真 上(左)】 二本榎通りからの山門

【写真 下(右)】 修行大師像と山門

高野山東京別院は、高輪の海辺から桂坂を登ったところ、門前の二本榎通りは古代東海道ともいわれる主要道で要衝の地にあることがわかります。

このあたりの寺院は武蔵野台地の突端に置かれていることが多いですが、当山もその好例かと思います。

二本榎通り沿いに山門。

切妻屋根本瓦葺。門後に控柱を立てその上に小屋根を置いているのでおそらく高麗門。

門の左右に脇門付きの築地、さらにそのよこになまこ壁を配して変化をもたせた意匠です。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 院号板

山門向かって左手には、修行大師像が門外までお出ましになられています。

さすがに「首都圏における『大師信仰』の教化の拠点」です。

【写真 上(左)】 札所碑(表面)

【写真 下(右)】 札所碑(側面)

【写真 上(左)】 別の札所碑

【写真 下(右)】 弘法大師碑

そのよこの石碑は正面に「第壱番」、側面に「御府内八十八●●」とあるので御府内霊場の札所碑です。

そばには別の札所碑もあります。

山門向かって右には「弘法大師」の石碑。

山門幕には高野山真言宗の宗紋、「五三の桐」と「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が染め抜かれています。

こうやさん便りWebによると、

五三桐 - 豊臣秀吉拝領の青厳寺の寺紋。

三つ巴 - 鎮守・丹生都比売神社(通称・天野神社)の定紋。

ということで、通常このふたつの紋をセットで使用されます。

すでに山門前からして「お大師さまのお寺」のイメージ炸裂です。

また、札所碑の位置からして、御府内八十八ヶ所が弘法大師信仰のうえから重要な霊場であることがわかります。

【写真 上(左)】 参道とお砂踏み霊場

【写真 下(右)】 以前のお砂踏み霊場

【写真 上(左)】 幟旗

【写真 下(右)】 六地蔵

山門をくぐると都心らしからぬ広々とした空間が広がります。

最近山門周辺の四国八十八箇所お砂踏み霊場が参道沿いに移設され、以前よりもひろびろ感が増しています。

日当たりのよい台地にあるためか、山内は明るい雰囲気です。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 明神社参道

【写真 上(左)】 明神社鳥居扁額

【写真 下(右)】 明神社

参道右手に明神社が御鎮座です。

第一殿は、丹生明神(丹生都比売大神)・気比明神(大食津比売大神)

第二殿は、高野明神(高野御子大神)・厳島明神(市杵島比売大神)

第三殿は、十二王子・百二十番神(高野山の周囲を守る神々)

第四殿は、高輪神社の御祭神(東京別院の氏神社)

うち、第一殿、第二殿の御祭神を高野山の(天野)四社明神といい、高野山と関係のふかい丹生都比売神社(和歌山県かつらぎ町、紀伊国一宮、旧官幣大社)の御祭神です。

丹生明神は、高野山の鎮守神とされ、高野明神は丹生明神の子で弘法大師を高野山上に案内されたと伝わります。

弘法大師は高野山を開かれるに当たり、まず明神社を祀られ、その後山内伽藍の建築に着手されたといいます。

高野山には明神社が祀られ、山内諸行事はすべて明神社参拝からはじまるとされます。

神仏習合の江戸期には当山山内に明神社が祭祀されていましたが、明治の神仏分離で廃され、平成27年の高野山開創千二百年の記念事業により再建されました。

10月16日の明神社の鎮座祭は丹生都比売神社の宮司様により執行され、翌日の萬燈萬華大法会では宮司様と管長猊下により、奉祝祭と開眼法要が神仏混淆で奉修されたとのことです。(山内掲示より)

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 元旦の本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 向拝前

その先右手には宝形造の不動堂。ここまでくると本堂は目の前です。

昭和63年落慶の本堂は二層建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入かと思います。

上層に千鳥破風、下層向拝上に唐破風を興してスケール感があります。

行事日には向拝まわりに五色の幔幕が廻らされ、ひときわ華やいだ雰囲気になります。

向拝の「遍照殿」の扁額が、当山御本尊が弘法大師であることを示しています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

天井高く奥行き深く、荘厳な堂内。

タイミングにより、御内陣まで上げていただけることもあります。(新型コロナ禍以降のご対応は不明)

密寺らしく、堂内には多くの尊像が奉安されています。

【写真 上(左)】 聖観世音菩薩

【写真 下(右)】 一願大師

本堂向かって右手には端正な聖観世音菩薩立像、そして一願大師も御座されています。

御朱印は本堂向かって左手の納経所で授与されています。

複数の札所を兼任されているので、御府内霊場の申告は必須。ご対応はたいへんに親切です。

なお、御府内霊場専用集印帳の頒布は、おそらくこちらのみとみられます。

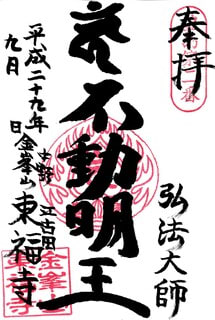

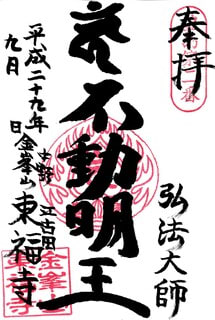

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳-1

主印は弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。

汎用御朱印帳-2

御府内八十八ヶ所、江戸三十三観音札所、関東八十八箇所の3札所兼印が捺されることもあります。

※霊場無申告の場合は、こちらの御朱印になる模様です。

御府内霊場の掛け持ち参拝はおすすめしませんが、いちおう他の御朱印もご紹介します。

〔 関東八十八箇所特別霊場の御朱印 〕

「遍照金剛」の御朱印をいただきたい場合は、こちらで申告します。

原則として日付は入らないようです。

〔 江戸三十三観音札所第29番の御朱印 〕

札所本尊の聖観世音菩薩は、当山四世増舜大阿闍梨が高野山青巌寺より奉持・安置された尊像です。

■ 第2番 金峰山 世尊院 東福寺(とうふくじ)

中野区江古田3-9-15

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:豊島八十八ヶ所第2番

授与所:授与所

中野区江古田にある真言宗豊山派寺院です。

オフィシャルな由緒沿革資料がみつからなかったので、「中野区史 下巻』を当たってみました。P.497に以下の記載があります。

「金峯山世尊院と号する。本尊不動明王。立像長一尺二寸。舊(旧)は字御嶽山にあつたのを、某年現在の地に移した。開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某で、天正年中(1573-1592年)の起立と傳へるけれども未だ詳でない。法流の祖は法運といひ、享保七年(1722年)十一月五日示寂した。(略)本堂の左に大師堂があり、府内八十八箇所の第二番に当る。もと大久保の二尊院に在つたのを明治の初年当寺に遷したのである。(略)当寺は、舊と氷川神社(現在村社、江古田三丁目一一五九鎮座)の別当であり、又江戸時代には将軍放鷹の際の御膳所であつた。」

また、『新編武蔵風土記稿』には以下のとおりあります。

「除地五段 村ノ南ノ方上鷺ノ宮村堺ニアリ 金峯山世尊院ト号ス 新義真言宗ニテ中野村寶仙寺ノ末 此寺元ハ村内御嶽山ノ邊ニアリシヲ 年月詳ナラス此処ヘ移シタリト云 本堂ハ八間半ニ七間 本尊不動ノ立像長一尺二寸 開山詳ナラス 法流ノ祖ヲ法運ト云 享保七年(1722年)十一月五日示寂 開基ハ村民次郎右衛門カ先祖ニテ 天正年中(1573-1592年)ニ起立トイヘト 其詳ナルコトヲ傳ヘス」

さらに「中野区公式観光サイト『まるっと中野』」(PDF)には、「旧江古田村には正保年間(1644-1648年)の鷹狩の折に東福寺で江古田獅子舞を上覧したという言い伝えがあります。江古田獅子舞の上覧は、8代将軍吉宗の時、享保十三年(1728年)2月12日にこのときに御膳所に指定された東福寺で行われています。」「東福寺には『御成の間』が造られ将軍来訪に備えました」とありました。

上記と『中野区寺院・仏事ガイド』および山内掲示の内容をあわせ、由緒沿革をまとめてみます。

中世、江古田本村に御鎮座の御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)が、武州御獄神社の社僧源教の教化を受けて神社の南麓に堂宇を建立、弘法大師の御作と伝わる一本彫の不動明王立像を御本尊として奉安し、金峰山世尊院東福寺の号を贈られたといいます。

開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某(江古田御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)か)。

天正年中(1573-1592年)に堂宇が焼失、寛永年間(1624-1644年)?に当地に遷して再建(起立)。

法流の祖は法運(享保七年(1722年)寂)とあるので、法運による中興があったのかもしれません。

当山は江戸時代にしばしば将軍の鷹狩の御膳所となりました。

記録の残る正保年間(1644-1648年)の鷹狩御座と江古田獅子舞上覧は、三代将軍徳川家光公(在職:1623-1651年)とみられます。

この江古田獅子舞(祈祷獅子)は御嶽神社の社憎から伝授と伝わり、当山梵鐘の四面には獅子舞ゆかりの四神を模写した彫刻があります。

八代将軍・吉宗公は享保十三年(1728年)2月に来臨、すでに承応年間(1652-1655年に『御成りの間』として改築されていた客殿で休息したといい、跡地には「徳川将軍御膳所跡」の石碑が建てられています。

「中野区史 下巻』によると、弘法大師霊場としての系譜は新宿・余丁町の厳島神社の元別当・二尊院からで、明治の神仏分離により廃寺となったため東福寺に遷されたとのこと。

余丁町の厳島神社とは抜弁天(ぬけべんてん)のことで、新宿山ノ手七福神の弁財天となられて、本務社(?)の西向天神社で御朱印を授与されています。

『新編武蔵風土記稿 巻之11』の東大久保村の項に以下のとおりあります。

「辨天社 意形ノ像ナリ 弘法大師ノ作(以下略)」

「別当二尊院 新義真言宗 愛宕圓福寺地中金剛院ノ末 雨寶山ト号ス 本尊大日ヲ置」

↑によると、厳島神社(抜弁天)の御神体は弘法大師の御作とされ、別当二尊院は新義真言宗。

いずれもお大師さまゆかりの寺社です。

抜弁天の御朱印

『札所めぐり』によると、二尊院は弘安三年(1280年)の創建で、御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わります。

二尊院の御本尊は弘法大師御作の不動明王というWeb記事もいくつかみつかりましたが出典は不明。

『新編武蔵風土記稿』には二尊院の御本尊は大日如来とありますが、弘法大師御作の不動明王奉安となると、こちらが御本尊になるとも思われよくわかりません。

ともあれ、御府内八十八箇所第2番は明治に二尊院から東福寺に遷ったという複数の資料があるのでこれは事実かと。

『新編武蔵風土記稿』には東福寺の御本尊は不動明王とあるので、こちらの(伝・弘法大師作の)お不動様が札所異動後の札所本尊となられたとみるのが自然かもしれません。

旧第2番が新宿余丁町だったとしても、初番の高輪から新宿余丁町の間には御府内霊場の札所がいくつもあるので、どうも御府内霊場の札番は単純にルート的な廻りやすさから振ったものではないような気もします。

(札所位置図→第76番蓮華山金剛院様公式Webで新宿余丁町は四ッ谷の上あたり。)

そんなこともあって、この霊場の順打ち(逆打ち)はすこぶる時間がかかるものとなります。

-------------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 札所碑

沼袋周辺は細い路地が多いですが、その北の新青梅街道から江古田の森公園にかけては比較的ゆったりとした街区となります。

東福寺は江古田の森公園の南側に、広めの山内を構えています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 参道

山門は切妻屋根銅板葺で寺号扁額を掲げ、左右に築地をまわしています。

山門右手には御府内霊場の札所碑。

山門をくぐった右手は幼稚園で、平日は園児の声で賑やかです。

参道左手の山手は墓地で、その山裾に手前から庚申塔、大蔵院不動尊、徳川将軍御膳所跡の碑、鐘楼と並びます。

【写真 上(左)】 大蔵院不動尊と鐘楼

【写真 下(右)】 興教大師像と御膳所跡碑

大蔵院不動尊は青山鳳閣寺配下大蔵院ゆかりの尊像で、もとは現・江古田二丁目に御座し耳や眼の病に霊験あらたかな不動尊として多数の信者を集めたといいます。

大蔵院不動尊の上方に鐘楼、その手前には新義真言宗寺院らしく興教大師のお像が御座します。

そのよこの徳川将軍御膳所跡碑の前から本堂に向かって階段をのぼります。

間口の広い堂々たる参道階段で、その途中右手に大師堂があります。

【写真 上(左)】 参道階段

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は宝形造銅板葺きの整った堂容で向拝には弘法大師の扁額が掲げられ、さすがに札所第2番、弘法大師霊場の趣きゆたかです。

弘法大師霊場の巡拝では当然こちらも参拝することになります。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 本堂

のぼり切った正面が本堂で、向かって右手前には修行大師像が御座します。。

入母屋造本瓦葺流れ向拝のスケール感あふれるつくりで、向拝見上げに山号扁額を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

山内掲示には不動堂は「成田不動尊写」とあり、境外佛堂として江原町観音堂が記されていますが、不動堂の所在はわかりませんでした。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

主印は不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「不動明王」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所第2番の御朱印 〕

豊島八十八ヶ所も第2番です。主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。

■ 第3番 金剛山 悲願寺 多聞院(たもんいん)

世田谷区北烏山4-10-1

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

他札所:玉川八十八ヶ所霊場第44番、江戸八十八ヶ所霊場第3番

授与所:庫裡

御府内八十八ヶ所の札所のうちには、府内(都心部)から郊外に移転したケースがいくつかあって、こちらものひとつです。

場所は世田谷区北烏山。

ここは都心部から移転した二十六もの寺院が集中し「烏山寺町」という大規模な寺町を形成しています。

手元にさるお寺様からいただいた『烏山寺町』という冊子があるので、こちらを参考に沿革を辿ってみます。

『烏山北町』

烏山寺町のおいたちは大正12年の関東大震災を直接の契機としますが、すでに明治21年には「東京市区改正条例」により都心部寺院・墓地等の共葬墓地・郊外への移転方針が決定していました。

共葬墓地への移転は順調に進み青山、雑司ヶ谷、染井、谷中、亀戸などは早い時期にすでに飽和状態になりました。

このため郊外の多摩共葬墓地の整備が進められ、大正12年春より共用開始しています。

同年9月の関東大震災は、この都心から郊外への寺院・墓地移転の流れを一気に加速しました。

練馬の寺町には浅草田島町から11箇寺、足立区伊興には元浅草・下谷・本所から、築地の西本願寺別院および塔頭55箇寺は杉並区和泉、仙川、調布そして烏山に移転しました。

烏山へは築地・浅草をはじめ、下谷、麻布、三田、品川などから寺院が移転しています。

当時の烏山は民家はほとんどなく、畑や桑圓が広がる農村地帯だったといいます。

移転した26箇寺は、真宗13、日蓮宗4、法華宗3、浄土宗4、真言宗1、臨済宗1と、真宗・日蓮宗・法華宗寺院が過半を占め、御朱印エリアのイメージはあまり強くはないものの、複数の寺院で御朱印・御首題を授与され、なかでももっとも御朱印がいただきやすいのが御府内八十八箇所の札所である多聞院です。

(→ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)をご参照。)

「烏山寺町」によると、多聞院は元和元年(1615年)新宿角筈村に創建。

開山は述譽法印、開基は角筈村名主・渡邉與(小)兵衛(法名天雪舊満)と伝わり、大塚(音羽)護国寺の末でした。

昭和20年5月の戦火で堂宇を焼失して現在地に移転、昭和29年末には本堂・庫裡が完成しています。

『新編武蔵風土記稿』には「新義真言宗、江戸大塚護國寺末金剛山慈願寺ト号ス 開山述誉ハ寛永元年(1624年)五月五日寂ス 開基ハ村内名主傳右衛門先祖與兵衛ニテ 法名天雪舊満ト云 明暦四年(1658年)六月十日死ス 本尊地蔵ヲ安ス」とあります。

御府内八十八ヶ所霊場3番札所、玉川八十八ヶ所霊場44番札所となっています。

玉川八十八ヶ所霊場の前身である四郡多摩川八十八所は江戸期の開創と伝わりますが、昭和48年に玉川八十八ヶ所として再編しているので、そのときに札所となったとみられます。

世田谷区内の弘法大師霊場は玉川八十八ヶ所がメインで、多聞寺は世田谷区内唯一の御府内霊場札所です。

山内に「天竺渡来石彫涅槃図」があり、これは奈良・壺坂寺(南法華寺)よりの寄贈。

説明碑によると多聞院先々代中興教荘和尚は壺坂寺住職として在職時の昭和36年に日本で最初の養護盲老人ホーム「慈母園」を開設されました。

(壺坂寺は眼病に霊験で有名)

壺坂寺は長年の救ライ活動に対して、インド政府より大観音石像の寄贈を受け、これが発展して昭和61年壺坂寺に大仏伝図(涅槃図)レリーフが建立され、そのゆかりの図が多聞院に寄贈されたのでは。

壺坂寺(南法華寺)は大宝三年(703年)創建の真言宗系の古刹で、元正天皇の祈願寺となっています。

承和十四年(847年)には長谷寺とともに定額寺に列せらたという名刹で、多聞院先々代教荘和尚が壺坂寺住職として在職されていたとなると、多聞院はかなりの寺格ではないでしょうか。

また、ふるくから壺坂寺と関係をもっていた事も想像されます。

壺坂寺は西国三十三所第6番札所ですから、そのゆかりで御府内霊場札所に列したのかもしれません。

-------------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 参道

烏山寺町は一部路地的な街区もありますが、たいていは広い道路に面して車でのアクセスは楽です。

当山も広めの駐車場がありますが、お盆やお彼岸などの参拝はさけた方がベターかと思います。

【写真 上(左)】 観世音菩薩

【写真 下(右)】 延命地蔵尊

【写真 上(左)】 観世音菩薩

【写真 下(右)】 不動明王

山門入口は門柱。ここから正面の本堂に向かって参道が伸びています。

木々は少なめで開放的な山内。

参道まわりには、不動明王、地蔵尊、観世音菩薩などが御座します。

【写真 上(左)】 仏足石

【写真 下(右)】 レリーフ

精緻な仕上がりの仏足石と、上記の「天竺渡来石彫涅槃図」レリーフが見どころです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

向拝上に山号扁額を置いています。

堂前に修行大師像は御座されず、弘法大師は本堂内御座と思われます。

墓域には天保八年(1837年)の大飢饉の犠牲者を供養する「五百六十八人無縁墓」、明治詩壇の重鎮・本田種竹の墓、館林藩の尊皇攘夷の士・大久保鼎の墓があります。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。

ふたつのメジャー霊場を兼務され、手なれたご対応です。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

主印は地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。

〔 玉川八十八ヶ所霊場第44番の御朱印 〕

主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。

以下、Vol.-2へつづきます。

【 BGM 】

■ 夢の大地 - Kalafina

■ 桜 - 中村舞子

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

Vol.-1Aからのつづきです。

■ 第1番 高野山東京別院(こうやさんとうきょうべついん)

公式Web

港区高輪3-15-18

高野山真言宗

御本尊:弘法大師

札所本尊:弘法大師

他札所:関東八十八箇所特別札所、江戸三十三観音札所第29番

授与所:本堂左手の納経所

御府内八十八ヶ所霊場の初番発願所は、高野山真言宗の高野山東京別院です。

正式名称は、高野山真言宗総本山金剛峯寺 高野山東京別院。

ご住職は総本山金剛峯寺座主が兼摂され、「高輪結び大師」の通称をもち、首都圏における「大師信仰」の教化の拠点として広く親しまれています。

東都の弘法大師霊場の発願所として、誠にふさわしい名刹といえましょう。

慶長年間(1596-1615年)、高野山学侶方の江戸在番所として浅草日輪寺に寄留して開創。明暦元年(1655年)に幕府より芝二本榎に土地が下賜され、延宝元年(1673年)高野山江戸在番所高野寺として建立されました。

以降、幕府方との宗務にかかる交渉、幕府諸通達を全国の古義真言宗寺院に通達する「触頭」(ふれがしら)を務められ、江戸における古義真言宗の中核としての役割を果たされました。

明治に入って在番所が廃止され、葛飾牛島の長壽寺の名蹟を移して継承し、昭和2年現号に改号しています。

-------------------------

【写真 上(左)】 二本榎通りからの山門

【写真 下(右)】 修行大師像と山門

高野山東京別院は、高輪の海辺から桂坂を登ったところ、門前の二本榎通りは古代東海道ともいわれる主要道で要衝の地にあることがわかります。

このあたりの寺院は武蔵野台地の突端に置かれていることが多いですが、当山もその好例かと思います。

二本榎通り沿いに山門。

切妻屋根本瓦葺。門後に控柱を立てその上に小屋根を置いているのでおそらく高麗門。

門の左右に脇門付きの築地、さらにそのよこになまこ壁を配して変化をもたせた意匠です。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 院号板

山門向かって左手には、修行大師像が門外までお出ましになられています。

さすがに「首都圏における『大師信仰』の教化の拠点」です。

【写真 上(左)】 札所碑(表面)

【写真 下(右)】 札所碑(側面)

【写真 上(左)】 別の札所碑

【写真 下(右)】 弘法大師碑

そのよこの石碑は正面に「第壱番」、側面に「御府内八十八●●」とあるので御府内霊場の札所碑です。

そばには別の札所碑もあります。

山門向かって右には「弘法大師」の石碑。

山門幕には高野山真言宗の宗紋、「五三の桐」と「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が染め抜かれています。

こうやさん便りWebによると、

五三桐 - 豊臣秀吉拝領の青厳寺の寺紋。

三つ巴 - 鎮守・丹生都比売神社(通称・天野神社)の定紋。

ということで、通常このふたつの紋をセットで使用されます。

すでに山門前からして「お大師さまのお寺」のイメージ炸裂です。

また、札所碑の位置からして、御府内八十八ヶ所が弘法大師信仰のうえから重要な霊場であることがわかります。

【写真 上(左)】 参道とお砂踏み霊場

【写真 下(右)】 以前のお砂踏み霊場

【写真 上(左)】 幟旗

【写真 下(右)】 六地蔵

山門をくぐると都心らしからぬ広々とした空間が広がります。

最近山門周辺の四国八十八箇所お砂踏み霊場が参道沿いに移設され、以前よりもひろびろ感が増しています。

日当たりのよい台地にあるためか、山内は明るい雰囲気です。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 明神社参道

【写真 上(左)】 明神社鳥居扁額

【写真 下(右)】 明神社

参道右手に明神社が御鎮座です。

第一殿は、丹生明神(丹生都比売大神)・気比明神(大食津比売大神)

第二殿は、高野明神(高野御子大神)・厳島明神(市杵島比売大神)

第三殿は、十二王子・百二十番神(高野山の周囲を守る神々)

第四殿は、高輪神社の御祭神(東京別院の氏神社)

うち、第一殿、第二殿の御祭神を高野山の(天野)四社明神といい、高野山と関係のふかい丹生都比売神社(和歌山県かつらぎ町、紀伊国一宮、旧官幣大社)の御祭神です。

丹生明神は、高野山の鎮守神とされ、高野明神は丹生明神の子で弘法大師を高野山上に案内されたと伝わります。

弘法大師は高野山を開かれるに当たり、まず明神社を祀られ、その後山内伽藍の建築に着手されたといいます。

高野山には明神社が祀られ、山内諸行事はすべて明神社参拝からはじまるとされます。

神仏習合の江戸期には当山山内に明神社が祭祀されていましたが、明治の神仏分離で廃され、平成27年の高野山開創千二百年の記念事業により再建されました。

10月16日の明神社の鎮座祭は丹生都比売神社の宮司様により執行され、翌日の萬燈萬華大法会では宮司様と管長猊下により、奉祝祭と開眼法要が神仏混淆で奉修されたとのことです。(山内掲示より)

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 元旦の本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 向拝前

その先右手には宝形造の不動堂。ここまでくると本堂は目の前です。

昭和63年落慶の本堂は二層建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入かと思います。

上層に千鳥破風、下層向拝上に唐破風を興してスケール感があります。

行事日には向拝まわりに五色の幔幕が廻らされ、ひときわ華やいだ雰囲気になります。

向拝の「遍照殿」の扁額が、当山御本尊が弘法大師であることを示しています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

天井高く奥行き深く、荘厳な堂内。

タイミングにより、御内陣まで上げていただけることもあります。(新型コロナ禍以降のご対応は不明)

密寺らしく、堂内には多くの尊像が奉安されています。

【写真 上(左)】 聖観世音菩薩

【写真 下(右)】 一願大師

本堂向かって右手には端正な聖観世音菩薩立像、そして一願大師も御座されています。

御朱印は本堂向かって左手の納経所で授与されています。

複数の札所を兼任されているので、御府内霊場の申告は必須。ご対応はたいへんに親切です。

なお、御府内霊場専用集印帳の頒布は、おそらくこちらのみとみられます。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳-1

主印は弘法大師のお種子「ユ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。

汎用御朱印帳-2

御府内八十八ヶ所、江戸三十三観音札所、関東八十八箇所の3札所兼印が捺されることもあります。

※霊場無申告の場合は、こちらの御朱印になる模様です。

御府内霊場の掛け持ち参拝はおすすめしませんが、いちおう他の御朱印もご紹介します。

〔 関東八十八箇所特別霊場の御朱印 〕

「遍照金剛」の御朱印をいただきたい場合は、こちらで申告します。

原則として日付は入らないようです。

〔 江戸三十三観音札所第29番の御朱印 〕

札所本尊の聖観世音菩薩は、当山四世増舜大阿闍梨が高野山青巌寺より奉持・安置された尊像です。

■ 第2番 金峰山 世尊院 東福寺(とうふくじ)

中野区江古田3-9-15

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:豊島八十八ヶ所第2番

授与所:授与所

中野区江古田にある真言宗豊山派寺院です。

オフィシャルな由緒沿革資料がみつからなかったので、「中野区史 下巻』を当たってみました。P.497に以下の記載があります。

「金峯山世尊院と号する。本尊不動明王。立像長一尺二寸。舊(旧)は字御嶽山にあつたのを、某年現在の地に移した。開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某で、天正年中(1573-1592年)の起立と傳へるけれども未だ詳でない。法流の祖は法運といひ、享保七年(1722年)十一月五日示寂した。(略)本堂の左に大師堂があり、府内八十八箇所の第二番に当る。もと大久保の二尊院に在つたのを明治の初年当寺に遷したのである。(略)当寺は、舊と氷川神社(現在村社、江古田三丁目一一五九鎮座)の別当であり、又江戸時代には将軍放鷹の際の御膳所であつた。」

また、『新編武蔵風土記稿』には以下のとおりあります。

「除地五段 村ノ南ノ方上鷺ノ宮村堺ニアリ 金峯山世尊院ト号ス 新義真言宗ニテ中野村寶仙寺ノ末 此寺元ハ村内御嶽山ノ邊ニアリシヲ 年月詳ナラス此処ヘ移シタリト云 本堂ハ八間半ニ七間 本尊不動ノ立像長一尺二寸 開山詳ナラス 法流ノ祖ヲ法運ト云 享保七年(1722年)十一月五日示寂 開基ハ村民次郎右衛門カ先祖ニテ 天正年中(1573-1592年)ニ起立トイヘト 其詳ナルコトヲ傳ヘス」

さらに「中野区公式観光サイト『まるっと中野』」(PDF)には、「旧江古田村には正保年間(1644-1648年)の鷹狩の折に東福寺で江古田獅子舞を上覧したという言い伝えがあります。江古田獅子舞の上覧は、8代将軍吉宗の時、享保十三年(1728年)2月12日にこのときに御膳所に指定された東福寺で行われています。」「東福寺には『御成の間』が造られ将軍来訪に備えました」とありました。

上記と『中野区寺院・仏事ガイド』および山内掲示の内容をあわせ、由緒沿革をまとめてみます。

中世、江古田本村に御鎮座の御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)が、武州御獄神社の社僧源教の教化を受けて神社の南麓に堂宇を建立、弘法大師の御作と伝わる一本彫の不動明王立像を御本尊として奉安し、金峰山世尊院東福寺の号を贈られたといいます。

開山は未詳、開基は村民次郎右衛門の先祖某(江古田御嶽神社の氏子・二郎左衛門(堀野氏)か)。

天正年中(1573-1592年)に堂宇が焼失、寛永年間(1624-1644年)?に当地に遷して再建(起立)。

法流の祖は法運(享保七年(1722年)寂)とあるので、法運による中興があったのかもしれません。

当山は江戸時代にしばしば将軍の鷹狩の御膳所となりました。

記録の残る正保年間(1644-1648年)の鷹狩御座と江古田獅子舞上覧は、三代将軍徳川家光公(在職:1623-1651年)とみられます。

この江古田獅子舞(祈祷獅子)は御嶽神社の社憎から伝授と伝わり、当山梵鐘の四面には獅子舞ゆかりの四神を模写した彫刻があります。

八代将軍・吉宗公は享保十三年(1728年)2月に来臨、すでに承応年間(1652-1655年に『御成りの間』として改築されていた客殿で休息したといい、跡地には「徳川将軍御膳所跡」の石碑が建てられています。

「中野区史 下巻』によると、弘法大師霊場としての系譜は新宿・余丁町の厳島神社の元別当・二尊院からで、明治の神仏分離により廃寺となったため東福寺に遷されたとのこと。

余丁町の厳島神社とは抜弁天(ぬけべんてん)のことで、新宿山ノ手七福神の弁財天となられて、本務社(?)の西向天神社で御朱印を授与されています。

『新編武蔵風土記稿 巻之11』の東大久保村の項に以下のとおりあります。

「辨天社 意形ノ像ナリ 弘法大師ノ作(以下略)」

「別当二尊院 新義真言宗 愛宕圓福寺地中金剛院ノ末 雨寶山ト号ス 本尊大日ヲ置」

↑によると、厳島神社(抜弁天)の御神体は弘法大師の御作とされ、別当二尊院は新義真言宗。

いずれもお大師さまゆかりの寺社です。

抜弁天の御朱印

『札所めぐり』によると、二尊院は弘安三年(1280年)の創建で、御本尊の不動明王は弘法大師の御作と伝わります。

二尊院の御本尊は弘法大師御作の不動明王というWeb記事もいくつかみつかりましたが出典は不明。

『新編武蔵風土記稿』には二尊院の御本尊は大日如来とありますが、弘法大師御作の不動明王奉安となると、こちらが御本尊になるとも思われよくわかりません。

ともあれ、御府内八十八箇所第2番は明治に二尊院から東福寺に遷ったという複数の資料があるのでこれは事実かと。

『新編武蔵風土記稿』には東福寺の御本尊は不動明王とあるので、こちらの(伝・弘法大師作の)お不動様が札所異動後の札所本尊となられたとみるのが自然かもしれません。

旧第2番が新宿余丁町だったとしても、初番の高輪から新宿余丁町の間には御府内霊場の札所がいくつもあるので、どうも御府内霊場の札番は単純にルート的な廻りやすさから振ったものではないような気もします。

(札所位置図→第76番蓮華山金剛院様公式Webで新宿余丁町は四ッ谷の上あたり。)

そんなこともあって、この霊場の順打ち(逆打ち)はすこぶる時間がかかるものとなります。

-------------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 札所碑

沼袋周辺は細い路地が多いですが、その北の新青梅街道から江古田の森公園にかけては比較的ゆったりとした街区となります。

東福寺は江古田の森公園の南側に、広めの山内を構えています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 参道

山門は切妻屋根銅板葺で寺号扁額を掲げ、左右に築地をまわしています。

山門右手には御府内霊場の札所碑。

山門をくぐった右手は幼稚園で、平日は園児の声で賑やかです。

参道左手の山手は墓地で、その山裾に手前から庚申塔、大蔵院不動尊、徳川将軍御膳所跡の碑、鐘楼と並びます。

【写真 上(左)】 大蔵院不動尊と鐘楼

【写真 下(右)】 興教大師像と御膳所跡碑

大蔵院不動尊は青山鳳閣寺配下大蔵院ゆかりの尊像で、もとは現・江古田二丁目に御座し耳や眼の病に霊験あらたかな不動尊として多数の信者を集めたといいます。

大蔵院不動尊の上方に鐘楼、その手前には新義真言宗寺院らしく興教大師のお像が御座します。

そのよこの徳川将軍御膳所跡碑の前から本堂に向かって階段をのぼります。

間口の広い堂々たる参道階段で、その途中右手に大師堂があります。

【写真 上(左)】 参道階段

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は宝形造銅板葺きの整った堂容で向拝には弘法大師の扁額が掲げられ、さすがに札所第2番、弘法大師霊場の趣きゆたかです。

弘法大師霊場の巡拝では当然こちらも参拝することになります。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 本堂

のぼり切った正面が本堂で、向かって右手前には修行大師像が御座します。。

入母屋造本瓦葺流れ向拝のスケール感あふれるつくりで、向拝見上げに山号扁額を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

山内掲示には不動堂は「成田不動尊写」とあり、境外佛堂として江原町観音堂が記されていますが、不動堂の所在はわかりませんでした。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

主印は不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「不動明王」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所第2番の御朱印 〕

豊島八十八ヶ所も第2番です。主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。

■ 第3番 金剛山 悲願寺 多聞院(たもんいん)

世田谷区北烏山4-10-1

真言宗豊山派

御本尊:地蔵菩薩

札所本尊:地蔵菩薩

他札所:玉川八十八ヶ所霊場第44番、江戸八十八ヶ所霊場第3番

授与所:庫裡

御府内八十八ヶ所の札所のうちには、府内(都心部)から郊外に移転したケースがいくつかあって、こちらものひとつです。

場所は世田谷区北烏山。

ここは都心部から移転した二十六もの寺院が集中し「烏山寺町」という大規模な寺町を形成しています。

手元にさるお寺様からいただいた『烏山寺町』という冊子があるので、こちらを参考に沿革を辿ってみます。

『烏山北町』

烏山寺町のおいたちは大正12年の関東大震災を直接の契機としますが、すでに明治21年には「東京市区改正条例」により都心部寺院・墓地等の共葬墓地・郊外への移転方針が決定していました。

共葬墓地への移転は順調に進み青山、雑司ヶ谷、染井、谷中、亀戸などは早い時期にすでに飽和状態になりました。

このため郊外の多摩共葬墓地の整備が進められ、大正12年春より共用開始しています。

同年9月の関東大震災は、この都心から郊外への寺院・墓地移転の流れを一気に加速しました。

練馬の寺町には浅草田島町から11箇寺、足立区伊興には元浅草・下谷・本所から、築地の西本願寺別院および塔頭55箇寺は杉並区和泉、仙川、調布そして烏山に移転しました。

烏山へは築地・浅草をはじめ、下谷、麻布、三田、品川などから寺院が移転しています。

当時の烏山は民家はほとんどなく、畑や桑圓が広がる農村地帯だったといいます。

移転した26箇寺は、真宗13、日蓮宗4、法華宗3、浄土宗4、真言宗1、臨済宗1と、真宗・日蓮宗・法華宗寺院が過半を占め、御朱印エリアのイメージはあまり強くはないものの、複数の寺院で御朱印・御首題を授与され、なかでももっとも御朱印がいただきやすいのが御府内八十八箇所の札所である多聞院です。

(→ 東京都世田谷区の札所と御朱印 (前編)をご参照。)

「烏山寺町」によると、多聞院は元和元年(1615年)新宿角筈村に創建。

開山は述譽法印、開基は角筈村名主・渡邉與(小)兵衛(法名天雪舊満)と伝わり、大塚(音羽)護国寺の末でした。

昭和20年5月の戦火で堂宇を焼失して現在地に移転、昭和29年末には本堂・庫裡が完成しています。

『新編武蔵風土記稿』には「新義真言宗、江戸大塚護國寺末金剛山慈願寺ト号ス 開山述誉ハ寛永元年(1624年)五月五日寂ス 開基ハ村内名主傳右衛門先祖與兵衛ニテ 法名天雪舊満ト云 明暦四年(1658年)六月十日死ス 本尊地蔵ヲ安ス」とあります。

御府内八十八ヶ所霊場3番札所、玉川八十八ヶ所霊場44番札所となっています。

玉川八十八ヶ所霊場の前身である四郡多摩川八十八所は江戸期の開創と伝わりますが、昭和48年に玉川八十八ヶ所として再編しているので、そのときに札所となったとみられます。

世田谷区内の弘法大師霊場は玉川八十八ヶ所がメインで、多聞寺は世田谷区内唯一の御府内霊場札所です。

山内に「天竺渡来石彫涅槃図」があり、これは奈良・壺坂寺(南法華寺)よりの寄贈。

説明碑によると多聞院先々代中興教荘和尚は壺坂寺住職として在職時の昭和36年に日本で最初の養護盲老人ホーム「慈母園」を開設されました。

(壺坂寺は眼病に霊験で有名)

壺坂寺は長年の救ライ活動に対して、インド政府より大観音石像の寄贈を受け、これが発展して昭和61年壺坂寺に大仏伝図(涅槃図)レリーフが建立され、そのゆかりの図が多聞院に寄贈されたのでは。

壺坂寺(南法華寺)は大宝三年(703年)創建の真言宗系の古刹で、元正天皇の祈願寺となっています。

承和十四年(847年)には長谷寺とともに定額寺に列せらたという名刹で、多聞院先々代教荘和尚が壺坂寺住職として在職されていたとなると、多聞院はかなりの寺格ではないでしょうか。

また、ふるくから壺坂寺と関係をもっていた事も想像されます。

壺坂寺は西国三十三所第6番札所ですから、そのゆかりで御府内霊場札所に列したのかもしれません。

-------------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 参道

烏山寺町は一部路地的な街区もありますが、たいていは広い道路に面して車でのアクセスは楽です。

当山も広めの駐車場がありますが、お盆やお彼岸などの参拝はさけた方がベターかと思います。

【写真 上(左)】 観世音菩薩

【写真 下(右)】 延命地蔵尊

【写真 上(左)】 観世音菩薩

【写真 下(右)】 不動明王

山門入口は門柱。ここから正面の本堂に向かって参道が伸びています。

木々は少なめで開放的な山内。

参道まわりには、不動明王、地蔵尊、観世音菩薩などが御座します。

【写真 上(左)】 仏足石

【写真 下(右)】 レリーフ

精緻な仕上がりの仏足石と、上記の「天竺渡来石彫涅槃図」レリーフが見どころです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

向拝上に山号扁額を置いています。

堂前に修行大師像は御座されず、弘法大師は本堂内御座と思われます。

墓域には天保八年(1837年)の大飢饉の犠牲者を供養する「五百六十八人無縁墓」、明治詩壇の重鎮・本田種竹の墓、館林藩の尊皇攘夷の士・大久保鼎の墓があります。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。

ふたつのメジャー霊場を兼務され、手なれたご対応です。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

主印は地蔵菩薩のお種子「カ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)、揮毫は「本尊 地蔵菩薩」「弘法大師」で札所印と寺院印が捺されています。

〔 玉川八十八ヶ所霊場第44番の御朱印 〕

主印、揮毫はおなじですが札所印が異なります。

以下、Vol.-2へつづきます。

【 BGM 】

■ 夢の大地 - Kalafina

■ 桜 - 中村舞子

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-22

Vol.-21からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

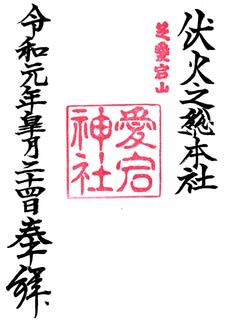

■ 第67番 摩尼珠山 宝光院 真福寺

(しんぷくじ)

公式Web

港区愛宕1-3-8

真言宗智山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

司元別当: