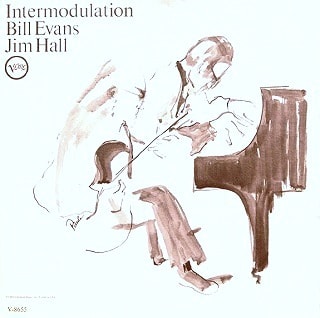

■Intermodulation / Bill Evans & Jim Hall (Verve)

最近、少しずつジャズモードへ戻りかけている自分を感じます。

で、そんな気分で取り出した本日の1枚が、ビル・エバンス(p) とジム・ホール(g) の再会盤というか、実はふたりの共演はレコードだけでも相当に残されているわけですから、あえて「再会」というのは相応しくないのですが、やっぱり超絶の名盤「アンダーカレント(United Artists)」でやってしまった奇蹟のデュオ演奏があるかぎり、その夢よ、もう一度はファンの願いでもありました。

そして美しき二番煎じを狙って作られたのが、このアルバムの目論見なのは、誰もが強く感じ、期待するところでしょう。ちなみに録音は前述の「アンダーカレント」から4年ぶりの1966年4&5日というのも絶妙のタイミングだと思います。

A-1 I've Got You Under My Skin

コール・ポーターが書いたお馴染みのスタンダード曲ですが、おそらくはビル・エバンスにとっては初めてレコーディングした演目かもしれません。

その所為でしょうか、まずはジム・ホールのギターが自然体でアドリブを始めるのが演奏のスタート!?! その歌心に満ちたフレーズの連続とビートを外さないリズム感は流石の一言ですし、続くビル・エバンスが、これまた十八番のアドリブフレーズから原曲メロディを忘れさせないラストテーマへの持って行き方は、至芸の極みだと思います。

もちろんお互いのソロ&伴奏のコントラストとバランスは秀逸で、ふたりが頑固に自らのハーモニー感覚を譲らないコードワークにも耳を奪われるのでした。

A-2 My Man's Gone Now

これもご存じ、ガーシュインの黒人オペラ「ポギー&ベス」からの有名曲ですから、ビル・エバンスも薬籠中のハーモニーを用いた、実に優しいパラード解釈を聞かせてくれます。

あぁ、この安心感は絶対ですよねぇ~~♪

寄り添うジム・ホールも完全に分かっている姿勢が好ましく、ゆったりした流れの中に適度な緊張感を演出し、またアドリブではハートウォームな音色とフレーズの魔法を披露しています。

A-3 Turn Out The Stars

晩年までビル・エバンスの定番演目になっていたオリジナルで、確か他界した父親に捧げた曲だったとか、インタビュー記事で読んだ記憶がありますから、尚更に心に染みいるエバンス節だけの展開が素晴らしいと思います。

それはピアノによる独白からジム・ホールの卓越した伴奏を得て、グッと内向きな情感がジワジワと表に滲み出ていく過程が実に美しく、ジャズ的なスリルに満ちているのです。

ちょっと聴きには地味かもしれませんが、出色の演奏じゃないでしょうか。

当然ながらジム・ホールも好演♪♪~♪

B-1 Angel Face

B面に入っては、アッと驚くジョー・ザビヌル作のスローバラード!?!

当時の作者はキャノンボール・アダレイのバンドに在籍中でしたから、おそらくオリジナルバージョンはその諸作に入っているんでしょうが、勉強不足で私は知りません。

ただ、ここでの演奏を聴いていると、丸っきりビル・エバンスの為に書かれたかのような印象が強く、ジェントルで幻想的な曲メロがジム・ホールとの共謀関係によって、尚更に膨らみのあるものへと昇華されたと感じます。

ちなみにビル・エバンスは後のソロピアノアルバム「アローン(Verve)」でもジョー・ザビヌルの名曲「Midnight Mood」を演じていましたが、案外と気の合う仲間だったのかもしれませんね。

B-2 Jazz Samba

作編曲家のクラウス・オガーマンのオリジナルですが、ビル・エバンスは前年に作った共演アルバム「ウイズ・シンフォニー・オームストラ」で既に弾いていました。ですから、ここでのアップテンポの演奏においても、怯むことのないメロディフェイクやノリの良いアドリブフレーズの連続技が冴え過ぎて、あまり「らしくない」結果になってしまったような……。

しかしジム・ホールのコードカッティングは、前述した「アンダーカレント」の中の大名演「My Funny Valentine」を強く思い出させるものとして、ファンには嬉しいプレゼント♪♪~♪ アドリブソロは無くとも、大満足だと思います。

B-3 All Across The City

オーラスはジム・ホールのオリジナルで、そこはかとない雰囲気が横溢していますから、如何にもこのふたりにはジャストミート!

そして実際、気分はロンリーな美しいコード感覚を大切にしたビル・エバンス、自作の強みを活かしきったジム・ホールの素晴らしいコラボーレーションが決して強すぎる緊張感にならず、和みの世界を構築していくのです。

ただし、それゆえに前述した「アンダーカレント」よりも名盤度数が落ちるという結果論がつきまとうのですが……。

ということで、私にしても「アンダーカレント」よりも一段落ちるという感想は否定出来ません。決定的に異なっているのは、クールな緊張感の足りなさかもしれないのです。

しかしビル・エバンスにしても、ジム・ホールにしても、そうそう何時もガチンコの「アンダーカレント」は作れないことが分かっていたのかもしれません。そしてこのアルバムセッションでは、別な方向性を目指していたんじゃないでしょうか?

個人的には、そう思いたいです。

何故ならば、このアルバムだって余人が到達出来る境地ではありませんし、もしも「アンダーカレント」が無かったら、傑作扱いになっていたはずなのです。

だから私は、時折に聴く時、意識過剰になるのかもしれません。

あぁ、不幸すぎる名盤!?!