■カッコマン・ブギ c/w 港のヨーコ・ヨコスカ・ヨコハマ / ダウン・タウン・ブギウギ・バンド (東芝)

さて、巷ではアメリカのオバマ大統領が広島訪問というニュースが大きく騒がれていますが、これに釈然としないのはサイケおやじだけでしょうか?

結論から言えば、ど~して「広島」だけで、「長崎」には行かないのか?

そして核廃絶を世界に訴えるという目的ならば、例えどんな理由があったにせよ、その悲惨を世に知らしめた当事国の現責任代表者が、既に全く「謝罪」を蔑ろにする姿勢を露わにしているのは、もちろん本人の思惑以外の力関係があろうとは知りつつも、冗~談じゃ~ねぇ~!

と憤りたいのがサイケおやじの正直な気持ちです。

そして我が国の安倍総理が鬼の首を取ったような態度で、喜々としている事にも、呆れるばかり……。

なんであんたは、「長崎にも行くべきだっ!」と言えないのかねぇ~~~。

そもそも、今回の訪問には、オバマ米国大統領の「俺は歴史に名を残したい」という目的意識が強くある事はミエミエであり、ついでに北朝鮮を揺さぶる狙いが見え隠れしているのは、なにもサイケおやじだけの勘繰りではないはずです。

だいたい戦争なんてものは勝った者の言い分が正論となるだけで、その最中には互に自らを正義と信じなければ遂行出来ない愚行の極みですから、それを終わらせるために原爆を使ったのは当然する思想論法を用いるのであれば、中途半端な被爆地訪問なんてのは、まさに愚行の上塗りですよ。

そりゃ~、来ないよりは良いって事も確かですが、果たしてそこで神妙になっていられるかは大いに疑問ですし、なんだか偉そうな演説をブチ揚げるというのですから、現アメリカ大統領の腹の中は肌の色と一緒なのかっ!?

とさえ思っちまうわけですよ。

うむ、あんたはやっぱりカッコづけが好きで、自分のために政治をやっているのだと思われても、気の利いた言い訳すら出来ないんでしょうねぇ~~。

ということで、本日は極めて過激な暴言を連ねた、そのついでに口ずさんだのが宇崎竜童率いるダウン・タウン・ブギウギ・バンドが昭和50(1975)年に出したシングル盤A面曲「カッコマン・ブギ」です。

ご存じのとおり、これは彼等が一躍ブレイクした前年の大ヒット「スモーキン・ブギ」の二番煎じであり、また結果的にB面収録だった「港のヨーコ・ヨコスカ・ヨコハマ 」が我が国芸能史に燦然と輝くメガヒットになった事から、今となってはちょっぴり忘れられた感もあるんですが、宇崎竜童の作曲よりも、当時は放送作家であった奥山恍伸=現・奥山コーシンの綴った歌詞の本音の面白さが痛快で、それこそまさに現在のオバマ米国大統領にはジャストミートですよっ!

どうか皆様には、今一度の鑑賞をお願いしとうございます。

最後になりましたが、未だオバマ米国大統領の広島訪問がどのようになるのか、その詳細が明らかになっていない段階では、サイケおやじのような者にしても、このような不見識な暴言は慎むべきなのが本当の日本国民の姿なのかもしれないという気持ちはあります。

でもねぇ~、それでも書かずにはいられなかったわけですよ、残念ながらねぇ……。

きっと、誰かが賛同してくれると信じるばかりです。

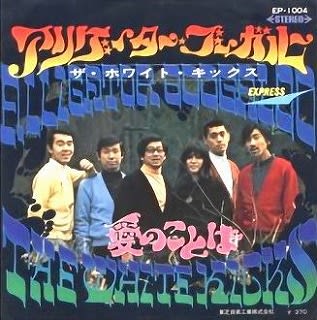

■アリゲーター・ブーガルー c/w 愛のことば / ザ・ホワイト・キックス (東芝)

先週の土曜日の夜、学生時代の仲間が入っている某退職者バンドのライブに行って来たんですが、件の友人が実に楽しそうにドラムを敲いている姿に接し、心底羨ましさに包まれました。

そりゃ~、そ~でしょうともっ!

本人は再就職がど~のこ~のと言ってましたが、あれだけ溌剌としていたら、現在の充実ぶりは推して知るべしと思うんですがねぇ~~~。

と、恥ずかしげもなく妬んでしまうサイケおやじは卑小の塊ですよ……。

ちなみにその日、彼等が演じていたのは往年のフュージョンとかソウル&ボサノバ系ジャズインストがメインで、もちろんメンバーは学生時代に各々出身校のジャズ研で腕を競っていたそうで、サイケおやじの友人にしても、当時はハービー・メイソンとか、ジェームス・ギャドソン等々の黒人系ドラマーを目標にしていたという、そのなかなかに上手いプレイは、頑張ればプロにも行けたほどだったんですが、結果的に堅気の道を選んだわけで、だからこそ、尚更に楽しく敲けるにちがいありません。

さて、そこで本日掲載したのは、その夜のステージでも演奏されていた「アリゲーター・ブーガルー」をA面に据えたホワイト・キックスのシングル盤で、発売されたのが昭和43(1968)年ですから、当時も今も「GS」で括られる事が当たり前のような存在です。

しかしホワイト・キックスはジャズピアニストの三保敬太郎が率いていたバンドだけに、ありがちな歌謡曲のロック的な展開とは一線を画する狙いがあった事は推察に易く、この「アリゲーター・ブーガルー」にしても、オリジナルはモダンジャズ&ソウルジャズの第一人者だったルー・ドナルドソン(as) が前年に出した自作自演のヒット曲「Alligator Bogaloo」に松島由佳が綴った日本語の歌詞を附したものです。

そしてホワイト・キックスのメンバー、つまり三保敬太郎(p,key,arr) 以下、林廉吉(g)、寺尾聡(b,vo)、 河手政次(ds)、志村康夫(fl)、森野多恵子(vo) が演じているのは、基本的には前述したルー・ドナルドソンのヒットバージョンを意識しつつも、終始弾きまくられるファズギター、エコーが効き過ぎとも思えるボーカル&コーラス、薄っぺらなホーンセクションの助っ人も含めて、所謂ラウンジ系という趣とガレージ系サイケロックの折衷とでも申しましょうか、これを煮えきらないと感じるのも自由!? という感じの仕上がりかもしれません。

ですから、ここで歌っている森野多恵子が後に高中正義とのセッションで有名になる TANTAN であり、また寺尾聡と林廉吉はもちろん、サベージからの脱退移籍組という歴史(?)も、今となっては興味深いところでしょう。

ただし、残念ながら、サイケおやじの知るかぎり、ホワイト・キックスは掲載した私有シングル盤しか公式音源を残していないようなので、ライブの現場やスタジオセッション等々で実際にどのような「音」を出していたのかは知る由もなく、その意味でB面に収録された三保敬太郎の作詞&作編曲による「愛のことば」も、なかなか貴重!?

結論から言えば、A面曲「アリゲーター・ブーガルー」の焼き直しという感じではありますが、こっちはもっと素直な音作りになっていて、森野多恵子のボーカルにもストレートな楽しさがあり、個人的には、こっちの方が好きなほどです♪♪~♪

それと気になる寺尾聡の活躍については、なかなかジャズっぽいグルーヴも披露しているベースプレイと共に随所で登場するコーラスでの声質の印象も強いわけで、思わずニヤリですよ。

ということで、人は皆、好きな事をやってる時こそが至福という真実は不滅です。

あぁ~、早くそ~ゆ~境遇になりたいと願う事はもちろん、切迫緊張した日々の仕事の合間にも、例えばブログに拙文を書けるのは、なかなか苦しくも有益な時間になっています。

うむ、頑張らねばっ!

■F・L・Y / ミーチャン GOING TO THE HOIKUEN / スペクトラム (日本ビクター)

EW&Fの影響力の大きさについては昨日も述べたとおり、世界各国で人気を集めた結果としての後追いグループの登場も華々しかったわけで、それが我が国においてはスペクトラムが決定版でありましょう。

もちろんメンバー全員が凄腕のミュージシャンであった事に加え、オフィシャルな衣装も掲載したシングル盤のジャケ写から一目瞭然、スペーススーツと中世欧州趣味を勝手に混ぜ合わせたような雰囲気は、まさに芸能界がど真ん中としか言えません。

実際、このスタイルでライブステージやテレビ番組に登場していたスペクトラムは、それだけで周囲を圧倒(?)していた印象が今も強く、しかも演奏そのものが驚異的に上手かったんですから、あながちキワモノとばかりも決めつけられず、しかしこれはやっぱりコミックバンドか色物系のグループにちがいないっ!?

等々の論争さえもあったそうですが、個人的には世間を呆れさせ、ある意味では顰蹙があってこそ売れるというのが芸能界の方程式だと思っていますし、何よりもスペクトラムは徹底したプロ集団ですからねぇ~~。そんなこんなの外野からの声だって自らの人気の証明だと認識していたフシがあったとしても、決して不思議ではなかったと思います。

また、それが絶対的に高度な演奏力を誇っていたグループの存在意義と相互作用していたとすれば、今のサイケおやじが書いている戯言なんかは無用の長物!

残された音源や映像を素直に楽しむことに「後ろめたさ」を感じる事なんかは、愚の骨頂でしょう。

そこで作詞:Mabo & 作編曲:スペクトラムによる肝心の掲載盤A面曲「F・L・Y」は如何にも「アース」な歌謡曲であり、いきなりアップテンポで炸裂する痛快なホーンの合奏とビシバシのリズム&ビートがほとんどAORな曲メロにジャストミートしていますし、新田一郎が十八番の裏声歌唱が堂々の居直りと云っては贔屓の引き倒しになってしまいますよ。

だって、これを実際のライブでやっていたスペクトラムの凄さって、どうやっても侮れるものではありません。

ですからB面収録の「ミーチャン GOING TO THE HOIKUEN」が当時人気を集めていたチャック・マンジョーネ風のフュージョンインストになっている事にも説得力がありますし、この愛らしいテーマメロディと多分、兼崎順一であろう中間部のアドリブソロのソフトタッチな心地良さは、もう何度でも聴きたくなりますよ♪♪~♪

ちなみに「ミーチャン」とはスペクトラムの当時の所属事務所だったアミューズの大里社長の愛娘であり、曲中では新田一郎との楽しい会話で特別出演という仕掛けも楽しいところです。

ということで、もちろんスペクトラムも二番煎じの肖りヒットを狙った存在でありながら、これが日本で登場したという事実は、まさに様々な分野でテクノロジーに秀でていた我が国の特質のひとつだったように思います。

あぁ、確かに発売された昭和55(1980)年春の音がしていますねぇ~~♪

■クライ・クライ・クライ / ジ・エドワーズ (東芝)

GSブーム期は多くのというよりも、多過ぎるほどのバンドが堂々の公式レコードデビューが出来た、まさに日本のロックが全盛だった時代ですが、失礼ながら、そんな泡沫グループであればこそ、後に再発見され、瞠目させられる名曲名演も少なくありません。

本日掲載のシングル盤は昭和43(1968)年に発売されたエドワーズのデビュー作で、ジャケ写の如何にもフラワージェネレーションな雰囲気も好ましいわけですが、殊更A面収録の「クライ・クライ・クライ」は、「暗い」という日本語の内向きな印象をダブルミーニングで用いながら、歌詞全体の底抜け感、そしてイントロからファズギターが全開した疾走ビートがたまらないという人気作♪♪~♪

実はこれ、作詞:林春生&作編曲:筒美京平という職業作家からの提供であれば、その狙いの正確さは言わずもがな、東芝特有の重心の低いレコーディングが結果オーライかと思います。

ちなみにエドワーズのメンバーは元バニーズの輿石秀之=大石悟朗(vo,g)、榊原さとし(g)、麻紀タケシ(vo,key)、早川昇(b)、酒井康男(ds) という5人組なんですが、レコードで実際に演奏していたかは、ちょいと個人的に確証がありません。

というのも、ジャケ写のグループ表記にわざわざ「コーラス」と入れてありますし、サイケおやじにしてからがエドワーズを実演はもちろんの事、テレビでも接した記憶がなく、それでもこの「クライ・クライ・クライ」だけはラジオか何かで耳から聞いていたんでしょう、なかなかはっきり知っていたというだけの存在……。

当然ながら、掲載の私有盤にしても、そんな思い出を辿りつつ、昭和50年代になってから中古でゲットしたブツですし、どうやらエドワーズ本隊にしても、実質1年ちょっとで解散したと云われていますからねぇ~。

まさにブームがあればこそ、そこに残された「お宝」と言うつもりはありませんが、表立ってヒットせずとも、こうした素敵な歌と演奏がオンタイムではなかった後追いのリスナーにもウケるにちがいない!

そんなふうに思わせられるパワーが、一番に素晴らしいと思っています。

ということで、最近の煮詰まった日常生活の中、サイケおやじには、こんな感じのノーテンキな歌が必要みたいです。

ホロホロホロ……。

■最後の本音 / Sooo Baad Reveu (フィリップス)

いやはや、仕事は縺れ、会議は紛糾という本日の流れの中、サイケおやじの胸中に浮かびっぱなしだったのが掲載のシングル盤A面曲「最後の本音」です。

とにかく、

俺は決して 悪い人間じゃない

ただ考えが甘いだけ

というキメの一節が痛切、こみあげてくるわけですよぉ。

演じているソー・バッド・レヴューは昭和50(1975)年頃から2年に満たない期間に存在していた関西のバンドで、メンバーは山岸潤史(g)、石田長生(g)、国府輝幸(key)、チャールズ清水(key)、永本忠(b)、土井正和(ds)、北京一(vo)、砂川正和(vo,per) という8人をベースに、時折はトラも入れていたようですが、やっていたのはソウルでファンクで、しかもブルースな歌謡曲という、コテコテの関西ロック!?

うむ、確かに関西出身のバンドではありましたが、本場アメリカのソウルフィーリングをロック的に解釈し、さらにライブの現場ではジェームス・ブラウン等々のステージレヴューを巧みに折衷した笑いと涙と熱血のギグを披露していましたですねぇ~~♪

ただし、サイケおやじがソー・バッド・レヴューのライブに接したのは、たったの2回だけですので、勘違いだったらご容赦願いたいところです。

しかし、それでもジミヘンかジェフ・ベックみたいに唸っては燃える山岸潤史のギター、その相方としてファンキーなリズムプレイやオカズの妙義を聞かせてくれる石田長生の存在も侮れず、加えて国府輝幸とチャールズ清水のダブルキーボードの達者な演奏がニクイばかり!

そこには永本忠と土井正和が作り出すリズムとビートの土台もがっちり固まっている事は言わずもがな、その頃は漫才師としても知られていた北京一のコミカルな語りと熱い節回しに義理と人情が入ったとしか思えない、ど根性のボーカルこそが、この「最後の本音」をメインで歌っている砂川正和の真骨頂でしょう。

ちなみに作詞作曲は石田長生なんですが、楽曲そのものは既に下北(下北沢)のジャニスと云われていた金子マリが歌っていたのをサイケおやじは知っていまして、前述のように接した最初のライブが昭和51(1976)年春の日比谷野音、そしてこのレコードが出たのは同年晩秋頃でしたから、ど~ゆ~経緯や交友関係があったのか、その真相は興味津々、当時の我が国のロック分布図を解き明かす要点のひとつに成りうるような気がしています。

緩和休題。

しかし、バンドとしてのソー・バッド・レヴューは既に述べたとおり、本当に短命で、このシングル曲を含むアルバムを同年に出したっきりで解散……。一応、それを前提にしたとしか思えない巡業から作られたライブ盤も残していますが、驚いた事にアメリカ録音という件のデビューLPがあればこそ、記録と記憶がリンクしてしまいます。

告白すれば、ここまでサイケおやじが書いていながら、実は2回だけ接したソー・バッド・レヴューのライブには、どこかしら和めないものを感じていたのも本音です。

そりゃ~、始まりはバンドだけのインスト演奏、そしてボーカリストがステージの上手&下手から飛び出し、続けて繰り広げられるのは熱~~いライブという構成は凄いものでしたが、メンバー各々がウルトラ級の個性派だったという事でしょうか、なんとなく意地の張り合いみたいな場面も散見され、後に知ったところでは、どうやらバンド内の人間関係は縺れていたとか……。

ですから解散後、メンバーがそれぞれの道で活躍したのもムベなるかな、しかしソー・バッド・レヴューの記憶は幻影を超越して、今に伝えられているんじゃ~ないでしょうか。

ということで、ど~でもいいことかもしれませんが、この「最後の本音」はレコード化された時、オリジナルの歌詞の一部に問題有りという理由から、ライブで親しんだものとは異なる仕上がりになっていますが、そんなの関係ねぇ~~~!

サイケおやじは、ただただ、本音を吐露したいという気分に満たされているのでした。

■御意見無用(いいじゃないか)/ モップス (東芝)

例によって独断と偏見に満ちたサイケおやじが選ぶ「日本のロック・ベスト100」には、必ずや上位に入れるのが、昭和46(1971)年にモップスが出したシングル盤A面曲「御意見無用(いいじゃないか)」です。

なにしろパワー満点のドラムスにヘヴィなギターリフという、所謂ブリティッシュロックどっぷりのイントロに導かれ、ボーカルのグイノリとバンド演奏の迫力の疾走感は、もちろん英語詞がメインではありますが、キメになっているのが「いいじゃ~ないかっ! いいじゃ~ないっ!」という日本語!

それが全く違和感無く、ストレートにロックしているところへ、フェードアウト&インで炸裂する日本的和太鼓のリズム&ビート!

もう、ここまでやってしまうモップスの開き直りといってはミもフタもないかもしれませんが、しかし実に痛快ですよっ!

ちなみにサイケおやじが、この「御意見無用(いいじゃないか)」に邂逅したのは同年の日活お正月映画「野良猫ロック・集団暴走 '71」の本篇劇中であり、その物語展開とは無関係に唐突なモップスの登場と演奏シーンが如何にも当時のヒッピー文化というか、昭和元禄爛熟期にはジャストミートのインパクトでしたねぇ~~♪

また、その頃からラジオの深夜放送ではオンエア率も高まり、テレビでも「ヤング720」に出演のモップスが、朝っぱら「いいじゃ~ないかっ! いいじゃ~ないかっ!」とシャウト&ロックする雄姿は、未だ十代だったサイケおやじを鼓舞してくれましたですよ♪♪~♪

ですから、ほどなくレコードを入手し、学内同好会のバンド組でやりたいと画策したのも当然が必然であり、ついに最上級生になった時にはバンド組の生え抜きとして強権発動したわけですが、なんとっ!

その時にボーカルを任していた新入生から、「カッコワリィ~ですよ」と強烈な反発があって、全く立場を失ったサイケおやじの苦渋をお察し願いとうございます。

だって鈴木ヒロミツのボーカルはド迫力だし、星勝のギターのロック性感度の高さは抜群! そしてドラムスやベースにしても、その録音も含めて、全くハードロックが直球のストライクだというのにっ!?

しかし、件のボーカル新入生の言う事も確かに分かるんですよ……。

それは前述した「和太鼓」の部分に「阿波踊り」系のリズムが用いられているからで、そういうところに「日本のロック」を恣意的に表現しようとする、あざとさがダサイって事でしょう。

でもねぇ~~、似た様な事は、はっぴいえんどやフラワー・トラベリン・バンドが同時期に作っていたレコードにも散見されるわけで、彼等の音源が現代でも高く評価される現実に鑑みて、モップスの蔑まれかたは、ど~にも納得出来ないサイケおやじです。

そのあたりはモップス本人達だって百も承知だったんでしょうか。実は「御意見無用(いいじゃないか)」には後に日本語メインの別バージョンが作られ、今ではベスト盤等々にはそれが収録されることも多いというほど、なかなか素晴らしい仕上がりになっています。

つまり作詞:鈴木ヒロミツ&作曲:星勝が狙っていたのは、それまでのGSから進化したサウンド全体の本格的ロック志向だったように思いますし、商業的には売れたとは言い難い「御意見無用(いいじゃないか)」が今も強烈な破壊力を失っていないのは、その所為じゃ~ないでしょうか。

ということで、今年の抱負はスバリっ!

「御意見無用」といきたいサイケおやじではありますが、表面的には「いいじゃないか」とダブルミーニングの融通も利かせていかなきゃ~ならない、そんな気分にはモップスの同曲が効くんじゃないかと自分に言い聞かせているのでした。

■自由への長い旅 / 岡林信康 (URC)

若い頃には分からなかった、気づかなかった事象に覚醒した時、それに対して素直になれるか否かが、ひとつの生き様かもしれないなぁ……。

と、新年を迎えたサイケおやじは自問自答しています。

例えば本日掲載のシングル盤A面曲「自由への長い旅」は、我が国を代表するシンガーソングライターの大御所として説明不要、岡林信康が昭和46(1971)年に出した強烈な日本語のロック!?!

しかもバックを演じたのが大滝詠一(g)、鈴木茂(g)、細野晴臣(b)、そして松本隆(ds) の4人組、はっぴいえんど!

ですから伝説をも包括した今日の高評価もムベなるかな、しかしリアルタイムでは決して一般的なヒットにはならず、むしろアングラフォークでもなく、もちろんロックとしても認められないとする風潮がありましたですね。

だいたい、はっぴいえんどがフォークに分類されていたなんて、現代のお若い皆様には信じてもらえない事実でしょう。

また、当然ながら岡林信康が自作の歌詞には、内面的な苦悩や社会的懊悩が描かれていましたからねぇ~、当時は高校生で、若気の至りも極まっていたサイケおやじには、なんてジメジメした歌だろう、こんなのロックじゃ~ねぇ~~!

なぁ~んていう思い上がりがあったんですねぇ、恥ずかしながら。

そして学内同好会のロック組の上級生が、この「自由への長い道」をやりたがっていた衝動にも、頑なに反対を唱え、不遜にもふてくされていたんですから、いやはやなんとも……。

しかし、時が流れた今、ここに歌われている自己発見と啓発、さらには自分なりに前向きに生きていこうとする気概の崇高さには、現在のサイケおやじの萎縮した自己憐憫なんて、全くちっぽけな感傷という、そんなひとつの真実らしきものに突き当たるのです。

齢を重ねたといえば、それはそうなんですが、老成という言葉には未だ縁遠い、自分の未熟な精神が、遥か46年も前に岡林信康&はっぴいえんどの演じた「自由への長い道」によって触発され、模索しながらも新年の道筋をあれやこれや考えさせられるのは、やっぱり素晴らしいパワーがそこにあったという事でしょう。

意想外に親しみ易い自作メロディを丁寧に歌う岡林信康、アメリカンロックなコーラス、そして鈴木茂の鋭いギターソロにもシビレるばかりで、これぞっ!

サイケおやじの今年自らの応援歌は、決まりです。

最後になりましたが、幾ら苦境を嘆いても、問題が解決するはずもありませんので、少しでも素直な自分になれるよう、拙ブログも続けていきたく思います。

本年もよろしくお願い申し上げます。

■のんびりいくさ / かまやつひろし (ヴァーティゴ / フィリップス)

毎年、早いなぁ~~、と繰り言に終始するサイケおやじの年末も、今年は特にそれが切実に感じられる日々でした。

なにしろ年初から悪い予感はしていたのですが、春には仕事で責任至極の立場となり、そりゃ~確かに自分を担いでくれる人達が存在している現実は嬉しいとはいえ、軽い神輿になろうとするほどに、身動きが取れないという状況は……。

そしてそんな中、昨年夏以来、癌で闘病中だった父が5月に思いがけずも他界……。

というか、以前から不摂生を積み重ねていた父にしても、昨年春に体調を崩した事、さらに夏には食べ物が喉を通らなくなった原因が末期の胃癌であったとは知る由もなく、それは家族も同様でした。

ただ、そうした苦境においても、何か父には他人事のような言動、ふるまいが多く、ふさぎこんでいなかったのは救いでもありますが、まさか本人も、ここで死ぬとは思っていなかったフシがありましたですね。

なにしろお盆過ぎに入院した時も食欲旺盛というか、少しずつ普通の食事が出来るようななってくると、病院で供されるだけでは足りず、自ら売店で間食のお菓子を買ったり、また家族にも食べたいものをリクエストするという、とても胃癌患者とは思えない所業でした。

もちろんサイケおやじは不安になり、担当の医師にそのあたりを尋ねたところ、酒やタバコ、イカやタコ以外なら、好きなものを食べて良しという回答は???

しかし、今になって思えば、食べられる時に食べておけ、そのうちに食べられなくなるから、という事だったわけです。

ちなみに父への治療は、既に手術は無理、年齢的に放射線も不可能ということで、抗癌剤を用いてはいましたが、それとて手遅れの患者には分量を減らし、苦しまないように経過を観察するという、やさしいものでした。

そして案の定、夏の終わりに退院すると、家族の心配を他所に、以前よりも豪快(?)に好きなものを喰いまくり!?!

おまけに20年ほど前に心臓を悪くした時、絶対に禁止のはずだったタバコが全く止められず、堂々と隠れて(?)吸っていたツケが回ったというか、今度は肺に転移しての再入院です。

それでも時々は一時帰宅という事もあり、今年の正月は家族団らん、3月にはサイケおやじの姪が婚約という席にも出られましたから、それから2ヶ月後足らずというのは、あまりにも突然という思いでした。

と言うのも、既に述べたとおり、父の食欲は相変わらずでしたからねぇ、サイケおやじも時間を作っては病院へ顔を出す時、常に様々なお菓子や果物を持参させられたほどだったんですよ。

しかし、病が深刻だったのは事実であり、肺に水というか、血液が溜まって呼吸が上手く出来なくなり、背中の痛みも激しく、ついにはチューブを刺して肺に溜まった液体を抜き続ける状態から輸血も度々という具合では、どうやら「桜の花が散る頃」という医師から渡された引導も切実になっていました。

ところが、それでも本人は顔がやつれる事もなく、確かに足は細くなり、腹周りも細くなっていましが、テレビを見たり、平素は苦しむ事なく、すやすやと眠る毎日だったので、とりあえず安心はしていたのです。

実際、お見舞いに訪れた友人知人に対しても、お気楽に接していたといいますし、亡くなる前日にはアイスクリームを食べ、ゲロ吐いた事を除けば、その夜にサイケおやじが会った時も安らかに寝ていたのですから、まさか翌日とは!?!

突然、朝の9時半頃に病院から連絡が入り、父の容体の急変を知らされても、とりあえず母と一緒に病室に着いた時には、既に父の呼吸は止まっていたというほどでした。

そして医師から最終診断では、進行性胃癌と癌性胸膜炎により、5月1日午前11時8分という死亡時刻が告げられました。

う~ん、なんともあっけないというか、一応家族の希望としては、最期まで苦しまないようにして欲しいという医師への願いがありましたから、これで良かったという気持ちも確かにありましたが……。

で、そこからが葬儀のあれこれにドタバタしたのは当然の仕儀で、それからも煩雑な手続に忙殺され、香典やお見舞い、弔電や供物の整理、そしてお返し等々は時間的に厳しいサイケおやじの仕事と重なって、月日だけが過ぎ去っていくスピードを感じるのみでありました。

また、遺品や相続の整理についても、あれやこれやと追い回され……。

気がつけば、なにもかもが未だ中途半端で大晦日を迎えてしまいました。

そして当然ながら、今は年賀欠礼、喪中の身ですから、静かなお正月になるのは正直、ほっとしているのが本音ですし、併せてまして来る新年の抱負というか、それこそが掲載シングル盤のタイトルどおり、「のんびりいくさ」の心境というわけです。

実は告白すれば、今年は8月いっぱいで現在の仕事からリタイアし、以前に出向していた雪国の仕事先で非常勤をやりながら、自分の趣味嗜好に沿った様々な復刻作業に関わりたいという人生を設計していました。

そのために雪国で借りていた家も、持ち主のご厚情に甘える形で、そのまんまにしていたほどだったんですが、それも今や画餅……。結果的にさらに仕事に縛られ、責められる身の上のもどかしさってやつです。

あぁ、この「のんびりいくさ」を自作自演した元スパイダースのかまやつひろしが、曲タイトルとは逆のイメージとして、発売された昭和47(1972)年初夏の流行りに毒されたが如きタテノリのハードロックをやってしまった事にも、無性な共感を覚えますねぇ~~。

だって当時は歌謡フォークの全盛期で、かまやつひろし本人もカントリーロックな「どうにかなるさ」、CSN&Yがモロ出しの「四つ葉のクローバー」を連続ヒットさせていたのですから、いきなりフリーかフェイセズみたいなサウンドで日本語のロックをやらかしてしまうなんて、およそ「らしさ」も想像を絶していました。

しかし、流石は洋楽の最先端にも敏感な御大!

確か当時はギンギンのロンドンファッションに身を包み、激しいアクションで「のんひりいくさ」を演じていた、その強烈なギャップはスパイダース時代から一貫していた、逆もまた真なり!?

うむ、これだよなぁ~~、今からのサイケおやじに必要なのはっ!

ということで、嘆き節のついでというか、最近は自分好みのエロ物が極端に少ないと思うばかりで、例えば映像にしても、所謂イメージ作品ならば、モデルさんがちっともサイケおやじの好きなボーズや仕草を見せてくれないし、読み物にしても、ジャストミートするSM物やミステリは極めて少なく、映画やテレビ作品も感情移入出来るものがほとんどありません。

思い上がりなんでしょうが、本音は自分で作りたいという願望が本当に強いです。

それを来年の夢とさせていただき、繰り返しますが年賀欠礼、ここで皆様に御礼申し上げます。