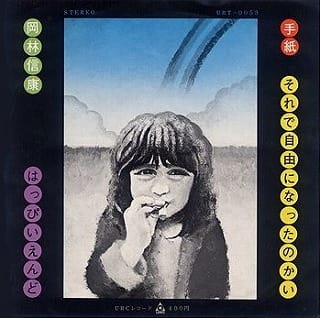

■それで自由になったのかい / 岡林信康 (URC)

今春から仕事が現在の立場になってみると、まさかこれほど束縛が多いとは全くの想定外でした。

中でもツライのが、その日のスケジュールが自分の意思とは関係の無いところで決められ、しかも「軽い神輿」を強要される事も多く、そりゃ~、確かにサイケおやじも昔は監視役もそれなりに務めた過去があるとはいえ、ここまでタイトな仕事じゃねぇ~~~。

で、そんなこんなから、思わず口ずさんでしまうのが本日の1曲、我が国ではフォークの神様だった頃の岡林信康が昭和45(1970)年春に出した「それで自由になったのかい」です。

ご存じのとおり、この曲は所謂プロテストソングというよりも、権力や既存価値に対する反逆の意気地を歌っていますから、やはり極度にロックへと傾斜した音楽性が熱いばかり!?

そして当然ながら、スタジオバージョンの他にライブバージョンも幾つかレコード化されているほど、やはり岡林信康の代表作であろうと思います。

ちなみにサイケおやじが高校生の頃に入れてもらっていた学内同好会のバンド組では、ボーカル担当の先輩が岡林信康の熱心な信者だったんですが、その頃はロックは英語が基本という姿勢が強かったもんですから、こういう日本語のロックは敬遠され、結局は件の先輩がひとりで「それで自由になったのかい」を、もちろんアコースティックギターの弾き語りで歌うという、なかなかシビアな状況がありました。

ただし、レコードになっていた岡林信康の歌と演奏は流石にカッコE~~!

まずスタジオバージョンでは中川イサト(g)、矢部雄一(key)、谷野ひとし(b)、つのだひろ(ds) 等々の面々がエレクトリック&ロックなバックを担当し、それゆえに曲調はボブ・ディランの「Like A Rolling Stone」がモロっ!?

いゃ~、思わず「How does it feel」と歌いたくなっちまうのは、聴く度に高まるサイケおやじの偽りの無い心情ですが、それでもイイじゃ~ないですかぁ~♪

なぁ~んて居直って(?)しまうのは、実は告白すると前述した先輩の弾き語りが失礼ながら、あんまりにも的外れな印象だったからで、流石にプロのバンドバージョンはっ!

尚更に痛感させてくれるのが、はっぴいえんどがバックで共演した同年8月の中津川で開催された第2回全日本フォークジャンボリーでのライブ音源で、これは非常に熱いっ!

率直に言わせていただければ、スタジオバージョンよりも遥かにワイルドなグルーヴが噴出した仕上がりは、鈴木茂のロックがど真ん中のギターワークに依存するところが大きいのでしょう。

不肖サイケおやじは、そのライブバージョンを聴いて後、初めて件の先輩がやりたがっている真相に触れた気分でした。

ということで、肝心の収録レコードは最初に掲載したジャケ写がスタジオバージョン、下段に掲載したのが、そのライブバージョンを入れたシングル盤なんですが、演奏そのものが両方共9分以上なので、結果的に33回転でカッティングされているのがミソでしょうか。

つまりヒットするか否かよりも、この歌を少しでも大勢に聴かせたいという意思の表れと、サイケおやじは思いたいです。

考えてみれば、この世の「自由」なんてものは、生きている限り「息をする」事ぐらいにしか適用されないんじゃ~なかろうか……。

そう思えば、「自由」の価値はますますの高みにあるようでいて、すっごく身近にもあるわで、文字どおり「息が出来なくなる」時は現世とおさばら!?

あっ、この歌を高校の時にやれたかって?

へっへっへっ、とんでもない話ですよ。

顧問の教師から、校内の公の場(?)での演奏に対する禁止令が出ましたからねぇ~~~!?! やっぱり「自由」は、程遠かったんですよ、当時から。

さあ、気持ちを切り替えよう!