コミケの新刊執筆のために1ヶ月間浮上しませんでしたが、おかげさまで入稿が完了しました。ブログの更新も再開します。

コミケの告知は後日ご連絡します。

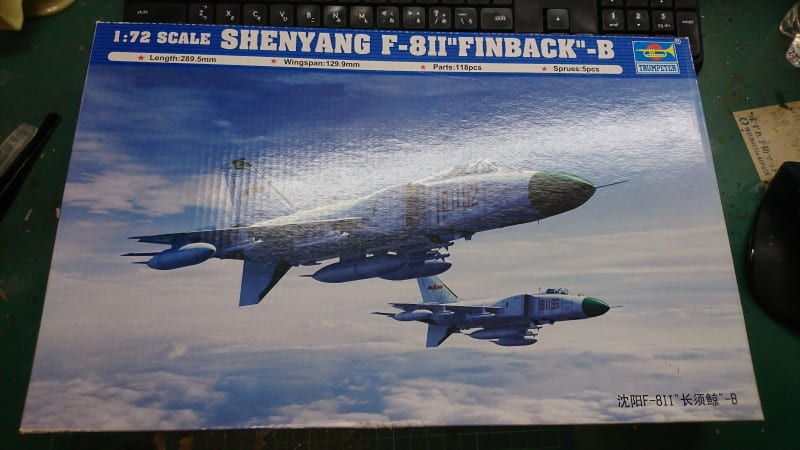

今日はドラウィングスの1/48ジービーR1を作ります。

ジービーR1はWWIとWWIIの戦間期に存在したアメリカのレース用飛行機です。速度だけを求めたチョッパヤ飛行機であり、その姿勢は異形な機体形状に如実に現れています。

極端な機体形状とエアレース優勝実績から戦間期の機体としては比較的知名度が高く、プラモデルも過去にウィリアムブラザーズから発売されるなどしていました。

今回のキットはウクライナのドラウィングスから発売されている物です。2018年初版の新しいキットですが、東欧キットなので果たしてどうなのでしょうか。

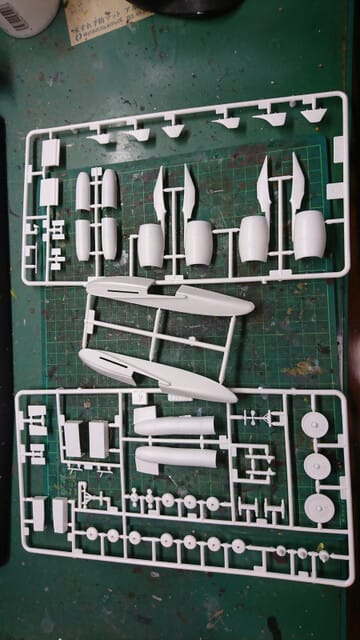

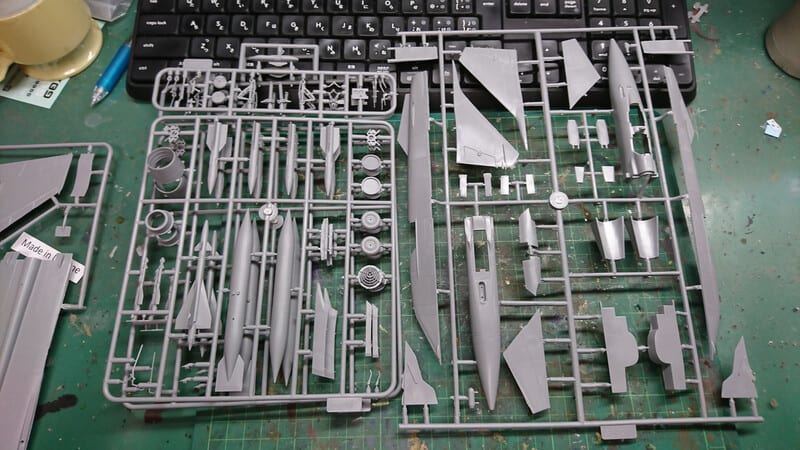

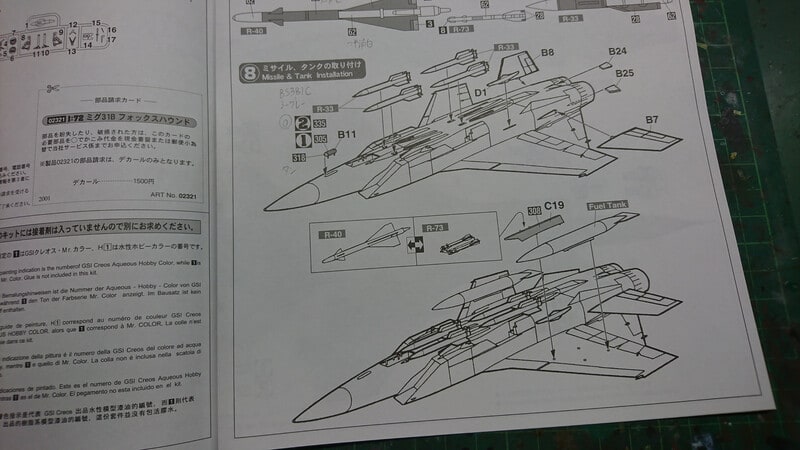

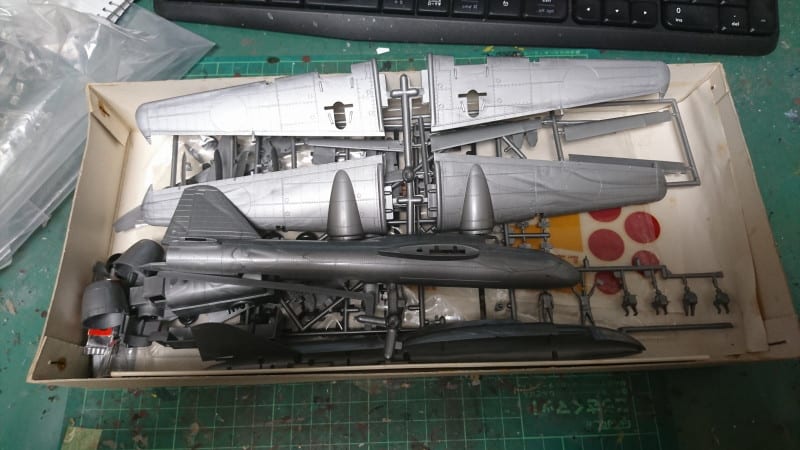

成形品を見てみます。見た目はしゃっきりしていて、よさそうです。でも見た目は良くても合わせは悪い、というのは中国キットなどでよくあるので、まだ信じきれていません。

別のランナーです。

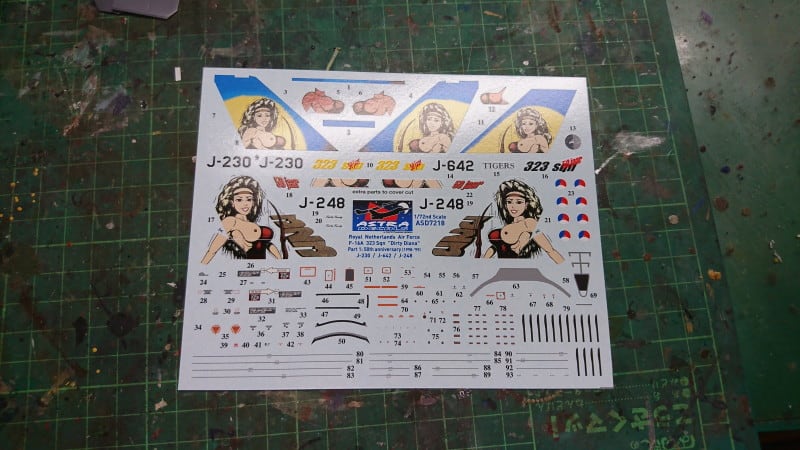

デカールはちょっと心配になる品質ですが使ってみると問題はありませんでした。

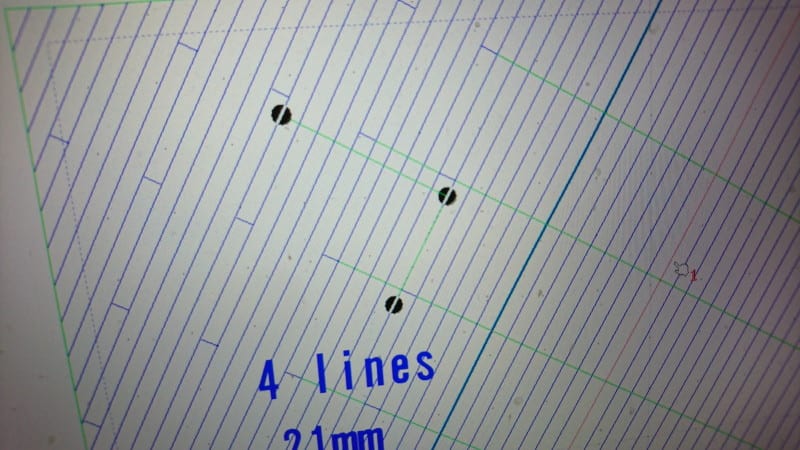

灰色のシートは紅白の塗り分けを再現するためのマスキングシートです。すでにカット済みなのがありがたいです。ただし後でも説明しますがビニール製なので追従性が悪いです。これを型紙にして紙のマスキングテープに転写して使ったほうが良かったかもしれんと思っています。

さらに、張り線などに使うエッチングパーツも付属しています。内容が充実しているのです。

コックピットは鋼管を組んで構成されている形状が再現されています。意外にも部品の精度が良く、かっちりと組み立てることが出来ました。

エンジンも複数部品で構成されていて、実感的です。

コックピットはこんな感じに仕上がりました。エッチングで出来たシートベルトもキットに付属しています。でも、風防がとても小さいので完成後に中はほぼ見えないんですよねえ。

コックピットを胴体にはめるとこんな感じ。すり合わせは必要ですかね。

胴体は左右貼り合わせですが下面が分割されている3点構成です。下面のリブ形状をこれできちんと再現しています。

すごい寸詰まりな胴体なのです。

主翼を付けます。位置決めのボス孔は付いていますが、実質的に芋付けです。主翼の上反角の角度をちゃんと決めておかないと後々後悔しますぞ。

主翼には動翼以外の彫刻がないですが、主翼が木製だからだと思います。

キットにはビニール製の塗装用マスキングシールが付属しています。ただし使ってみると追従性が良くなく、特に胴体のリブとの相性が悪いです。なので、これを型紙にして紙製マスキングテープに転写して使うのが良いと思います。

塗装しました。白はクールホワイト、赤はキャラクターレッドです。

胴体のリブ部分は吹きこぼれがひどいです・・・。

デカールを貼りました。ゼッケンは選択式で、11番を選びました。

エッチング部品を付けます。

諸々の部品を最終組立をして完成です。主翼の張り線もエッチング部品で、薄くて良いですがふにゃふにゃなので扱いが難しいです。主翼上反角がずれたのもあって見た目が悪くなってしまいました。もうちょいうまく組み立てる方法があったかと思います。これは反省点ですね。

性能のために独特で極端な見た目が好きな飛行機なので、そうはいっても完成させることが出来たのはよかったです。また作る機会があれば、次はもっとうまくやろうと思います。

<使用塗料>

機体白:GX1クールホワイト

機体赤:C108キャラクターレッド

プロペラ:C33つや消しブラック

タイヤ:N77タイヤブラック

シートベルト:H79サンドイエロー

機内:H1ホワイト

操縦席:H8シルバー

排気管:C61焼鉄色

エンジン:H18黒鉄色

完成品はギャラリーにて。