アメリカ空軍の戦闘機、ロッキードF-94Bスターファイアを作ります。

これは1950年代にソ連から飛来してくる戦略爆撃機からアメリカ本土を防衛するために存在したアメリカ空軍全天候迎撃戦闘機三羽烏のうちの1機種です。

なんで同年代に同じ目的の戦闘機が3機種もいるのよ、という話をし始めると収拾が付かなくなるのでここはぐっとこらえて割愛。雑に話すと、最初に開発が進んでいたF-89スコーピオンの開発が炎上して配備の目処が立たんので、代打としてすぐに開発できる機体を!という要求に応じて開発されたのがF-94なのです。

北米P4の記事を読むとそこら辺を少し書いていたはずなので、探してみてください(マルナゲドン)

三羽烏の中でも最も地味なのがF-94です(個人の感想)。しかも、初期型のA/B型は、後期型のC型よりもさらに地味です(個人の感想)。プラモデルキットでの立体化はそう多くないです。

プラモデルという概念が形成されてきた頃、オーロラやリンドバーグやアメリカレベルといった古の会社が1960年代にキットを発売しました。当時はまだ少し前に現役だった戦闘機でしたしね。しかし基本的にはそれっきりでした。

で、2013年に久々の新規金型製品として発売されたのがソードモデルのF-94Bでした。そう、ソードモデルです。以前作ったFJフューリーでは東欧製簡易金型成形キットの組み立ての難しさの洗礼を受けました。

組み立てには苦労させられましたが、完成させてみるとどこかかっこいいFJがそこにある、という不思議なメーカーのキットでした。病みつきというやつです。これに引き寄せられてまた同社のキットを買ってしまったのです。

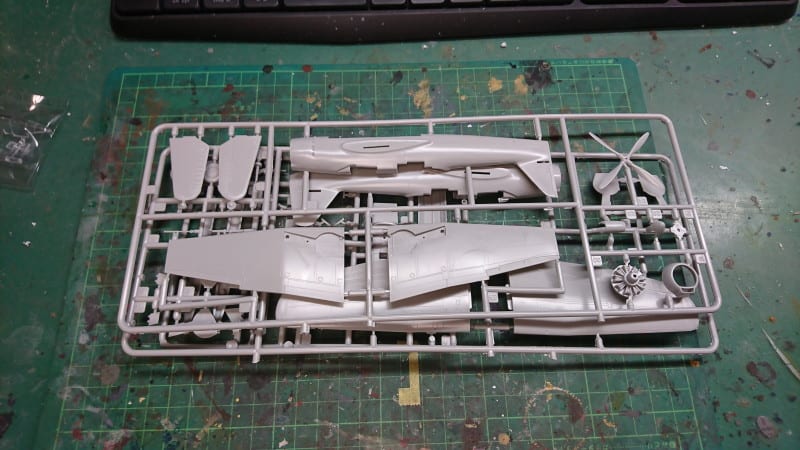

前置きが長々となってしまいました。これがソードモデルF-94Bの成形品です。簡易金型らしいランナーです。キャビ面の彫刻は良さそうですが、コア面の嵌合はやはり期待できそうにないです。

透明部品と、これにはエッチング部品が付属していました。しかも、コックピット周りの部品は印刷済みです。印刷済みエッチング部品に触るのは初めてですが、確かにこれがあると工程がいくつか省略できるので、サードパーティ製部品市場でこれが一定の勢力があるのも分かります。時に課金してでも工程を減らしたい時はありますものね。

デカールです。FJの時も感じましたが、ソードモデルのデカールはとても性能が良いです。膜の薄さ、表面への追従性、発色性、全体的に日本製キットのデカールを上回ります。

注意書きデカールも細かいところまで収録されていて、抜かり無いのは最近のキットらしいところです。

組立図に従って作ります。意外と、前回のFJよりもサクサク進みます。

ただ、この翼端燃料タンクは、主翼に挿すところの穴が小さいので穴を広げてやる必要があります。

カッターでゴリゴリ削ります。これでできた。

エンジンノズルは盛大なヒケが出来ていて、ヒケというよりエクボになっていました。パテで埋めました。

コックピットは複座なので手間はざっと2倍。シートベルトや計器盤は前述の印刷済みエッチング部品を貼り付けます。ただし瞬間接着剤との相性が少し悪かったので引っ掻いたりするとすぐ剥がれてしまいました。のりしろに傷をつけて対処しました。

コックピットを作ったら胴体に埋め込みます・・・が、どうにも嵌合が悪い。胴体に隙間ができてしまう。うーん、これだから・・・。

干渉しそうな箇所はゴリゴリ削りました。

どうも枕の部分が悪いらしい。

どうにか解消しました。

ソードモデルの成形品には突き出しピンの跡が盛大に残っています。わざとピンの高さを低くして成形品の取られ対策にしているんだと思います(ここらへんを話すとまた少し長くなるので割愛)。

しかし組み立てと見た目に問題のある箇所を除いて存知してあります。

結局コックピットブロックはこの位置合わせが正解らしいです。

機首には機関銃が装備されています。それっぽいモールドはありますが銃口は開口していません。さすがに見た目が貧相なので穴を開けてやります。

ドリルで穴を開けました。銃口の方向に向かって孔を開けるのは少し神経を使います。この方向に向けるとだいたいドリルの先端が外れてドリルの刃が表面を傷つける可能性があります。なので孔を開ける先にはドリル逸走時に傷つけないようマスキングテープを貼ってあります。

慌てず力を入れずゆっくりとドリルを入れていき、開口します。

無事故で作業完了。幾ばくか見た目が良くなりました。

機首には重りを詰めて尻もち対策です。重りは釣具屋で売っている鉛玉です。

全身銀色ということもあるので、脚関連の部品を除いて部品はすべて取り付けて士の字に組み立てました。接着後の強度を考えると部品は塗装前に付けたほうが良いですが、塗装の手間と勘案して主翼は塗装後に接着した方がいいとかもあります。

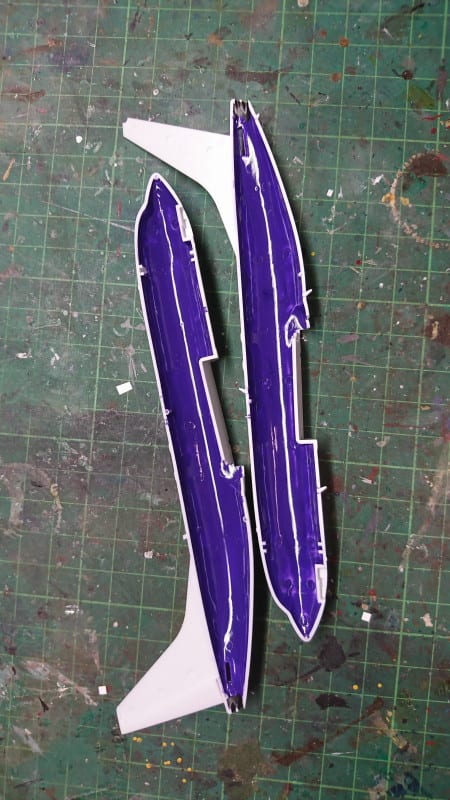

ここからは塗装です。塗装作業は同時に製作していたF-94Cにも同時に行います。

塗装は、最初に機首のレドームと防眩塗装を塗って乾燥後にマスクします。次に全体塗装の下地に黒を塗り、その上にガンクロームを少し黒が透ける程度に塗ります。

なかなか良い質感が出せましたので、パネルごとに色調を変えることはしませんでしたが、エンジンノズル部だけはチタンシルバーを塗りました。

こんな感じです。

ここからはデカールを貼って、全体に保護用つやありクリアコートを薄く吹き付けます。厚塗するとせっかくのガンクロームの質感が失われるので注意。最後に脚等の小部品を組み立てて完成です。

やはり組み立ては一筋縄では行きませんでした。しかし完成した時の状態もやはり美しいです。塗装だけではありません。キットの素性も良いのです。不思議なキットですね。

デカールは一番地味なものにしました。

面白いキットでした。次回のソードモデルもお楽しみに。

完成品はギャラリーにて。

<使用塗料>

機体下塗り:C2ブラック

機体上塗り:C104ガンクローム

エンジンノズル:LP63チタンシルバー

主翼踏み板・機首レドーム:LP3フラットブラック

防眩塗装:C55カーキ

機内:N58機体内部色

座席:X18セミグロスブラック

座席枕:N47レッドブラウン

![オレンジホビー [A72001] 1/72 ロッキード・マーチン F-35C ライトニングII プラモデル](https://m.media-amazon.com/images/I/41zw-nqBC2L._SL160_.jpg)