2017年5月4日(木)14時30分

北海道三笠市

北海道三笠市

三笠鉄道村を後にして、次は幾春別に行きましょう。三笠市立博物館に車を停めて、歩いて川を渡ります。この川は幾春別川。なんか濁っているけど、雪解けの時期はこうなるんだったかね?

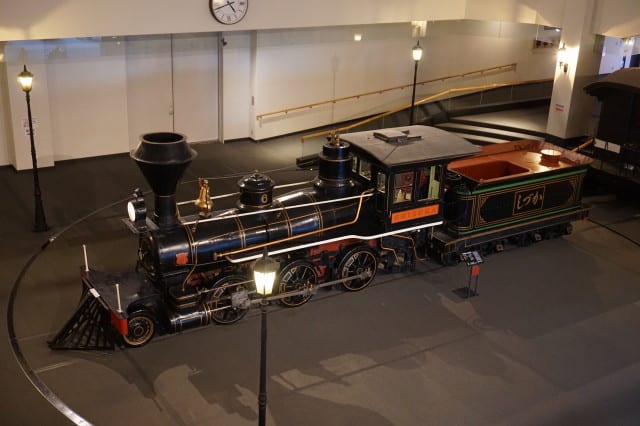

川岸にはこんな感じのウェスタンリバー鉄道っぽい客車が。鉱山で使っていた人車でしょうね。

今歩いているところは三笠ジオパークというところ。というか、三笠市全体がジオパークに指定されてます。雑かな。

いまいるところは幾春別・奔別地区となっています。かつての三笠市の主要産業だった鉱山関連の史跡が残っているのです。

ちなみにさっきまでいた三笠鉄道村は幌内地区に指定されています。

今歩いている歩道には炭鉱への線路が伸びていました。ここは鉄橋が架かっていた場所で、コンクリートの橋台跡が残っています。

ひとつ上の写真を見ると、線路の築堤が残っているのも分かると思います。

山火事注意の看板。いつ立てられたやつやら。

末尾に書いてある岩見沢林務署という組織は今は無いようですね。

地層が露出したところ。幾春別層という5000万年前の地層です。でも雑草と苔だらけで素人にはよく分からず。

この幾春別層にあった石炭を産出していたのです。

そして着きました、幾春別炭鉱錦立坑櫓。1885(明治18)年開坑、1957(昭和32年)閉坑。

ただし当初は立坑の対岸に坑口を開けてそこから露天掘りしてました。次第にどんどん坑道が深くなっていったので、効率化のために1919(大正8)年に立坑が建造されました。

高さは10m、深さは215m。北海道に現存する立坑では最古のものです。

鉱山系だと前に足尾銅山に行ったことがありましたが、立坑櫓を見たのは初めてですね。

竪坑櫓は要は垂直に掘られた坑の上に建てられた、巨大な巻揚機です。算出された石炭はもちろん、鉱夫も運んでいました。

現在は当時物の鉄骨の柱と滑車が残っています。ただ、ベルトなどの小物類は外されているので、意外と竪坑櫓の動き方が分からん。

竪坑櫓の横にある鉄筋コンクリート造の建物は、巻揚機を動かすための機械室です。外壁はレンガ、内壁はモルタルですかね。

巻揚機の機械そのものは無くなっていたのでやはり動き方が分からず。

完全に廃墟。

もう1軒建物がありましたが、こっちは何の説明もなくて謎。事務所だったんですかねぇ?

これ以上はなにもないので撤収。

もどり道に小さな川が流れてたんで見てみる。

水が白濁してるし、臭いがなんかやばいし、飲んだら具合が悪くなるやつです。なるほど炭鉱なのだ、という感じ。

上流の方を見てみると坑口がありました。錦抗というのだそうな。

今見てきた立坑から伸びる横坑で、現役時にはここからトロッコの線路が延びていて、産出した石炭をここから運び出していました。

今は入口が蓋をされてるんで入れませんよ。

歩道の脇道に露出した石炭。これが黒いダイヤ。

なんでこんな浅いところで石炭が出てくるかと言うと。

地層が垂直に立っているからなのだ!とのこと。

なるほど黒い石炭層が地表から地下にまで分布しているのね、という感じ。

川岸にあった謎建物。倉庫っぽかったです。

これにてジオパークからは撤収。

次に来たのがここ。すぐ近くにある旧住友奔別炭鉱です。1900(明治33)年開坑、1971(昭和46)年閉坑した炭鉱です。

巨大な立坑櫓が目を引きます。この辺りで現存する竪坑櫓では一番大きいです。

この竪坑櫓は1960(昭和35)年に建造、櫓は高さ50m、立坑の深さは750m、内径6.4m、莫大な投資で東洋一という規模でしたが、11年で閉坑に追い込まれてしまいました。南無。

閉山後は廃墟化しつつも建物が現存しています。100年は運用できると言われてたそうなんで、造りがしっかりしてたんでしょう。ただし私有地なので通常は敷地内に入ることはできません。

しかしこの日は大型連休ということで建物に近づくことの出来る催しが行われていま・・・した。受付時間が15時までで、我々がここに着いたのが15時20分。時既にお寿司。

外から建物を見るだけで終わりました。まあ、通常だったらここまで近づくこともできないので、これだけでも収穫です。

もう1棟別の建物があります。あれは、石炭を積載するためのホッパー施設だったと思います。

最後にもう1箇所、旧幌内炭鉱立坑櫓です。高さ40m、深さ1,070mあります。今までで一番深いですな・・・。

ここも私有地なので遠くから眺めるだけです。

ちなみに櫓の手前にはSLの動輪が置いてありました。ボックス動輪で直径もそこそこなので、D51系統の動輪でしょうかね?知らんけど。

では次回から今日の宿泊地旭川市へと向かいますが、道中寄り道しながら行きます。