第3走者:四日市あすなろう鉄道八王子線西日野行(260系)あすなろう四日市10:43→西日野10:51

四日市止まりの列車が到着しました。これの折り返しの西日野行に乗ります。

車両は近鉄時代から使っている狭軌線専用の260系です。外観形状こそ近鉄時代と似ていますが、移管後車体に大規模工事を施工して大幅な近代化を果たしています。

車内銘板。

四日市あすなろう鉄道の車両と線路などは四日市市が所有していて、四日市あすなろう鉄道はそれを借りて運行している上下分離方式の運営です。ですので、車両所有者の示す銘板は四日市市の表記がされているんですね。

近鉄時代の260系はボロかったんですが、移管後は大工事してきれいで近代的になりました。上を走っている近鉄の通勤電車よりも新しく見えると思う。

乗降扉の位置も変えたらしく、それだったらもう新造したら良かったんじゃという気もしますが。工事施工は近鉄の車両工場で行われたみたいなので、大改造もお手の物かしらん。

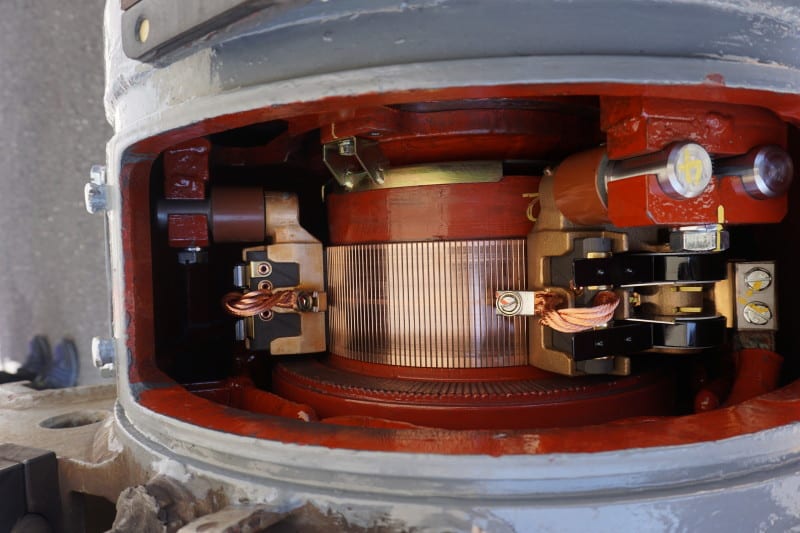

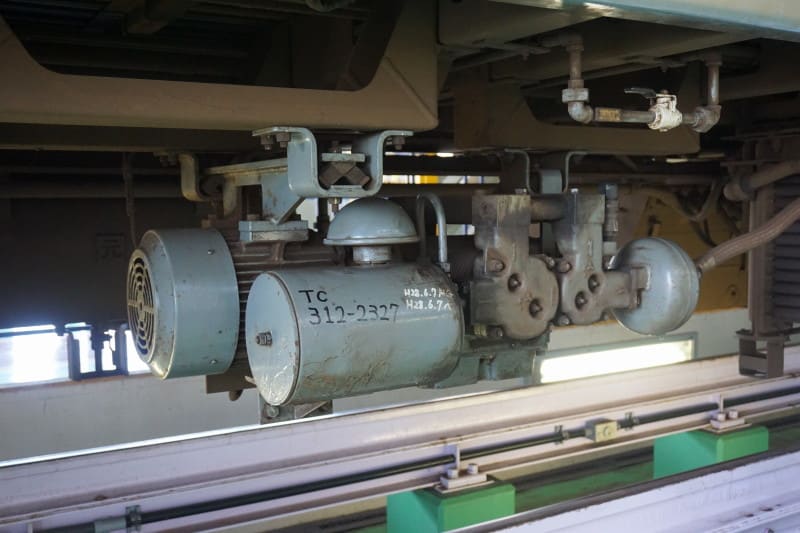

妻面側は機器が艤装されています。冷房装置かと思われ。更新工事に際して一部存在した非冷房車も全部冷房化されたそうな。

ごろごろとした走りで終点の西日野駅に到着。時間にして10分足らず、短い。

終点にしては中途半端。というのも八王子線のここより先の区間は昔すでに廃止されていたのでした。廃止区間に旧伊勢八王子駅もあったそうで。一応伊勢国でしょうけど、四日市市内で伊勢を冠するのは違和感ありますね。

線路上に造られた駐輪場には自転車がほぼ満車で駐輪されているので、休日でも学生の利用はあるんですねえ。

小さいながら駅舎があります。

帰りの切符を買って折り返しの電車に乗ります。旧近鉄路線なのにICカード使えないんですね...。

第4走者:四日市あすなろう鉄道八王子線あすなろう四日市行(260系)西日野11:00→日永11:03

来たのを同じ電車で折り返します。

車体は小さいんだけど、踏切を渡る自動車を躱すために架線は高め。なのでパンタグラフも頑張って上がっているように見えますね。特殊狭軌路線で電化というのは実は向いていないのかもね。

八王子線と内部線が分岐する日永駅で下車します。

ここで列車交換もしています。内部行の列車が入ってきました。これは2両編成ですか。

内部行が到着すると四日市行が発車。線路の分岐点は駅の構内にあります。

内部行が過ぎていきました。260系の塗り分けは上下ツートンとその間の細帯という割りと古典的なものですが、色使いが現代的なのでそんなに古臭く見えないですね。車体はへこみや充填剤の跡も見えないし、近鉄の改造技術はすごいな。

日永駅は駅構内で路線が分岐しているので、内部線(手前)と八王子線(奥)のホームがそれぞれ独立してあります。八王子線の方は曲線上にホームがあります。大正~昭和初期頃に建設された私鉄線の分岐駅では時々見られた構造です。

曲がっている方(分岐する方)のホームは大概急曲線を描いていて、以降の時代に登場する大型車だと車体が鑑賞して乗り入れできないとか、急曲線上での乗降は車両とホームの間の隙間が大きくて安全上よくないとか、あとは分岐する方の路線が廃止になってしまうとか、いろいろな理由から減りはせども増えはしない構造です。残っているのは、あすなろう線のように路線規格が特殊だったから生き残ってしまったような例が大半ですかね。

古い私鉄線の独特かつ稀有な地上設備なので、たまりませんね。

ホームに反して駅舎は近代的です。

日永駅から四日市方面へ歩いて、鹿化川を渡る橋のたもとへ来ました。ここで数本列車の撮影でもしましょう。四日市~日永間なら、両路線の列車が通るので高効率です。

西日野行の260系。

内部から来た四日市行の260系。

堤防を越えるため勾配を登ってくるのでなかなか迫力あります。

引き付けてもう一度シャッターを切ります。

橋を渡る内部行260系。橋にはコンクリートの側壁があるので、どうしても車体は隠れますがな。というか近鉄系の路線は、単線でも架線柱が線路の両側に立っているのですっきりとした写真は狙いにくいんですな。

川を渡って、側面寄りの写真を撮影。四日市行の260系です。

ここで狙えそうな基本的な構図の写真は一通り撮影できたと思うので、あすなろう鉄道からはこれにて撤収しましょう。

というところで今日はここまで。

その4へ→

![23 Ycats [Explicit]](https://m.media-amazon.com/images/I/61RZp65bozL._SL160_.jpg)

![JR東日本 横須賀線・総武線快速運転席展望 【ブルーレイ版】 千葉 ⇒ 久里浜 4K撮影作品 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-YLZknlnL._SL160_.jpg)

](https://m.media-amazon.com/images/I/41zDm0JtUKL._SL160_.jpg)

![鉄道ダイヤ情報 2018年 06月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/615km1WycwL._SL160_.jpg)