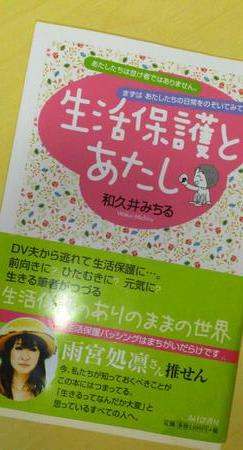

よくぞ書いてくださったと思う。

地方公務員として働いていた著者が、病気になり、失職し、3年半、生活保護を利用した実体験が書かれた本だ。

いろんな誤解があって、生活保護を利用している方々を苦しめていることは、ある程度知っているつもりだった。

機会があれば、誤解している人と話をして、少しでもホントのことを知っていただく努力も自分なりにはしてきたつもりだった。

しかし「わかっていなかった」ことに気づかされたことが多くある。

そのひとつ、生活保護を利用している方々の「孤独感」について書かれた部分を読んで、考え込んだ。

「人は誰かと話がしたいのです。たとえ、わずかな時間でも、人の気配は気持ちを安心させ、安定させると思います。生活保護の利用者は単身者も数多くいます。」

「生活保護の利用者は、病気や障害を持っているために外出する機会が少なく、一人暮らしの生活では24時間、誰とも会話しないことが珍しくありません。」

話をする仲間を求めても「自分の住んでいる街では生活保護を利用している友人をみつけることができなっかた」ことから「・・・申請をサポートしてくださる方々が、ちょっと知り合うきっかけをつくってくださると助かるのですが」という言葉は私に向けられているような気がした。

異常なマスコミの生活保護バッシングは、生活保護利用者の孤独感、孤立感に追い討ちをかけていることだろうと思う。

きょうは、80歳代と70歳代の高齢のご夫婦の生活保護申請に同行した。

1年半前まで、つまり80歳を過ぎるまで現役で働いておられた。

骨折で動けなくなり、仕事をやめ、貯金が底をついた。

年金は夫婦ともない。わずかに加入期間が足りなかったようだ。(落ち着いたら調べなおしてみる必要はありそうだ。)

自宅を訪ねて来られた初対面のその方は、「家賃と電気代が払えない。ガスは止められた。公的にお金を貸してくれるところはないだろうか?」と、聞かれた。

まだ、働いて借りたお金を返すつもりでおられた。夫婦とも持病もある。

夕方、市役所が閉まる寸前の時間に、生活保護の窓口を訪ねた。

申請手続きが終わったのは6時をとっくに過ぎていた。職員さんも大変だ。

若い女性のケースワーカーの明るい笑顔と人生の先輩である高齢者への尊敬の念をこめたていねいな言葉使いに救われる思いがした。

「生活保護を受けることが恥ずかしい」のではなく、それを「恥ずかしい」と思わせる社会しかつくれていないことが恥ずかしい。

早く「困っているときに助けをもとめるのがあたりまえ」と、誰もが言える社会をつくりたいと思う。

著者が勇気をふりしぼって書いてくれたであろうこの本が、ほんとうは生活保護が必要であるのに、いろんなハードル越えられずにいる(今日、お会いしたご夫婦のように)方々と生活保護制度を結ぶ力になって欲しいと思う。

この一冊は、「生活保護」というひとつのテーマから、人の人生についていろんなことを考えさせてくれるものだった。

著者;和久井みちる

発行所:あけび書房