仏舎利宝殿までは蔵王堂からたった30段だけど、

ここから420段の階段がある脳天大神へ。

参拝したことが無かったから知らなかったけど、

ここは金峯山寺の塔頭だったのね。

所在地:奈良県吉野郡吉野町吉野山2482

宗派:金峰山修験本宗

御本尊:脳天大神

創建:昭和26年(1951)

開山:覚澄大僧正

【役行者像】

苦行に向けて役行者がお見送りをしてくれます。

【石段】

このままUターンして帰ろうかなと思う下りです。(^^;

当然の事ながら単なる多くの観光客は流石にここまで来ません。

だってしんどいもんな。

それは痛い程分かるわ。

ここを下りて参拝してまた登ってくるということは、

お寺にお参りしたいという思いと覚悟が無いと無理。

それでは私もいざ参る。

【不動明王】

【倶利伽羅剣】

杖が置いてあったので借りて下りて行きます。

やはり杖があると助かるわ。(^^

【お滝場】

【石柱】

何故か南無妙法蓮華経が刻まれていました。

【不動明王・役行者】

【石段】

まだまだ下っていきます。

ハァハァ・・・

【岩峯大神】

【石段】

もうちょっとです。

しかし、登りの事を考えると、いや、考えたらアカン。(^^;

【龍玉】

無事に到着。

お見送りの役行者像から約6分でした。

【身代り不動尊】

【白龍大神】

結界であるかのような朱橋を渡ると、

鐘楼でも吊っているかのような建物があるますが、

宝泉坊水子地蔵堂というものでした。

水子関係は撮影しないのがポリシーなので、

撮影はしておりません。

【観音像】

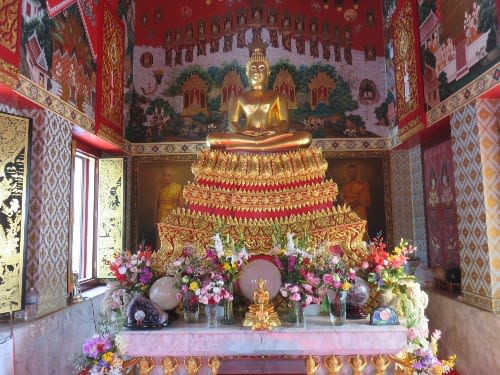

まずは本堂でお参り。

造りは神社の本殿のような感じだけど、

雰囲気はお寺の感じ。

神仏習合を感じさせる本堂でした。

その後、社務所前に祀られていた観音さんにお参り。

【石仏・祠】

いろいろありましたが、

一つ一つ撮影する気力がありません。(^^;

【波切不動明王】

【回廊】

お百度参りする場所です。

【境内】

ここまで車で来る事も出来るようです。

調べてみると勝手神社の横道からの林道コースと、

169号線から吉野大橋経由の林道コースがありますね。

そんな楽が出来るとは。

知らんかったわ。(^^;

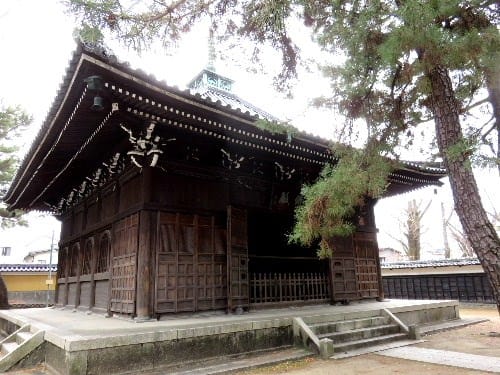

【祖師堂】

【不動明王像】

【役行者像】

【五條覚澄大僧正像】

これにて参拝終了。

御朱印をいただいて、休憩室で湯で卵を食べてから、

金峯山寺まで450段を登っていきます。

いざ、登ってみると予想以上に楽でした。

そりゃ勿論ハァハァ・・・しましたけどね。

今年の白山登山を目指して運動しているので、

体力がついているようだ。(^^

今なら観音正寺の石段も歩いて行ける気がする。(笑)

【金峯山寺本坊】

本坊前でお会いした若いお坊さんは爽やかな挨拶をしてくれた。

きっちりと教育されていますね。

もし、これが挨拶が無かったらお坊さんの人格と、

お寺の品格を疑うところです。

挨拶って本当に大切だと思いますね。

【仁王門】

絶賛工事中。

【御朱印】

御朱印をお願いすると人数分のお下がりの湯で卵がいただけます。

休憩所にはちゃんとお茶と塩があったので、

とても有難かったです。(^^

ここから420段の階段がある脳天大神へ。

参拝したことが無かったから知らなかったけど、

ここは金峯山寺の塔頭だったのね。

所在地:奈良県吉野郡吉野町吉野山2482

宗派:金峰山修験本宗

御本尊:脳天大神

創建:昭和26年(1951)

開山:覚澄大僧正

【役行者像】

苦行に向けて役行者がお見送りをしてくれます。

【石段】

このままUターンして帰ろうかなと思う下りです。(^^;

当然の事ながら単なる多くの観光客は流石にここまで来ません。

だってしんどいもんな。

それは痛い程分かるわ。

ここを下りて参拝してまた登ってくるということは、

お寺にお参りしたいという思いと覚悟が無いと無理。

それでは私もいざ参る。

【不動明王】

【倶利伽羅剣】

杖が置いてあったので借りて下りて行きます。

やはり杖があると助かるわ。(^^

【お滝場】

【石柱】

何故か南無妙法蓮華経が刻まれていました。

【不動明王・役行者】

【石段】

まだまだ下っていきます。

ハァハァ・・・

【岩峯大神】

【石段】

もうちょっとです。

しかし、登りの事を考えると、いや、考えたらアカン。(^^;

【龍玉】

無事に到着。

お見送りの役行者像から約6分でした。

【身代り不動尊】

【白龍大神】

結界であるかのような朱橋を渡ると、

鐘楼でも吊っているかのような建物があるますが、

宝泉坊水子地蔵堂というものでした。

水子関係は撮影しないのがポリシーなので、

撮影はしておりません。

【観音像】

まずは本堂でお参り。

造りは神社の本殿のような感じだけど、

雰囲気はお寺の感じ。

神仏習合を感じさせる本堂でした。

その後、社務所前に祀られていた観音さんにお参り。

【石仏・祠】

いろいろありましたが、

一つ一つ撮影する気力がありません。(^^;

【波切不動明王】

【回廊】

お百度参りする場所です。

【境内】

ここまで車で来る事も出来るようです。

調べてみると勝手神社の横道からの林道コースと、

169号線から吉野大橋経由の林道コースがありますね。

そんな楽が出来るとは。

知らんかったわ。(^^;

【祖師堂】

【不動明王像】

【役行者像】

【五條覚澄大僧正像】

これにて参拝終了。

御朱印をいただいて、休憩室で湯で卵を食べてから、

金峯山寺まで450段を登っていきます。

いざ、登ってみると予想以上に楽でした。

そりゃ勿論ハァハァ・・・しましたけどね。

今年の白山登山を目指して運動しているので、

体力がついているようだ。(^^

今なら観音正寺の石段も歩いて行ける気がする。(笑)

【金峯山寺本坊】

本坊前でお会いした若いお坊さんは爽やかな挨拶をしてくれた。

きっちりと教育されていますね。

もし、これが挨拶が無かったらお坊さんの人格と、

お寺の品格を疑うところです。

挨拶って本当に大切だと思いますね。

【仁王門】

絶賛工事中。

【御朱印】

御朱印をお願いすると人数分のお下がりの湯で卵がいただけます。

休憩所にはちゃんとお茶と塩があったので、

とても有難かったです。(^^