吉峰寺から本来なら吉崎御坊や那谷寺、瀧谷寺に参拝しようと思ったが、

これが予想以上に遠く時間がかかる事が判明。

福井もやっぱり広いね。

これらのお寺は参拝したかったが、

第二候補である福井市内の神社仏閣巡りをすることにした。

まずは浄土真宗の本山である専照寺へ。

無料駐車場がありました。

所在地:福井県福井市みのり2-3-7

宗派:浄土真宗 真宗三門徒派

御本尊:阿弥陀如来

創建:正応3年(1290)

開基:如導上人

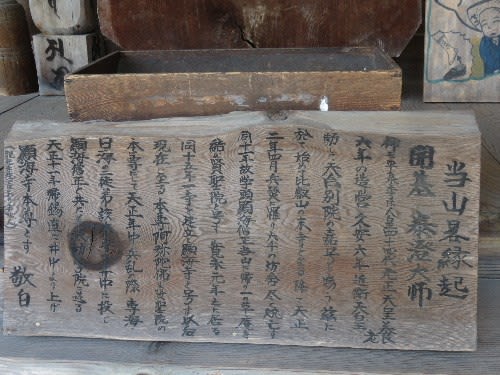

【縁起】

真宗十派の一、真宗三門徒派本山・鹿苑山専照寺は、

今より約700年前の正応3年(1290)、宗祖・親鸞聖人の法脈を継承する

開基・如導上人が仏法興隆の為、現在の福井市大町の地に一宇を建立、

寺号を専修寺と称したところからはじまります。

開基・如導上人は宗祖・親鸞聖人の御教えの教化、弘法に尽力され、

北陸一円に於いて教団は大いに栄えました。

如導上人の滅後、道性上人が現在の横越、如覚上人が鯖江の地にそれぞれ一派を立て、

四代・浄一上人が中野の地に一宇を建立し専照寺と改称したのが起源です。

地元で親しまれている中野本山と言う名称も、

専照寺が中野の地に在した事に起因します。

三門徒の謂れは横越の證誠寺、鯖江の誠照寺、中野の専照寺が、

相対して存立されていたので、世の人々はこれを三門徒衆と称したとされています。

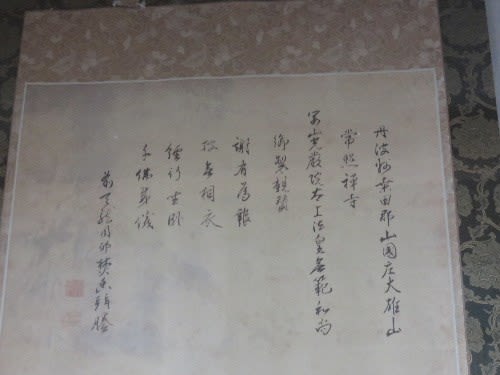

十一代・善蓮上人の時、仏法興隆に努めた功績が認められ、

天正13年(1585)正親町天皇より権大僧正の口宣を賜り天皇家の勅願所と成りました。

本山・専照寺が現在地に移ったのは享保9年(1724)。

しかし、天保8年(1837)には大火により御本堂、

御影堂をはじめ全ての建物が全焼、その後、復興を遂げました。

ところが堂塔伽藍は昭和23年の福井大震災で御影堂を残し御本堂、その他、

全て倒壊しましたが、宗門の一丸となっての努力により再建されつつ現在に至る。

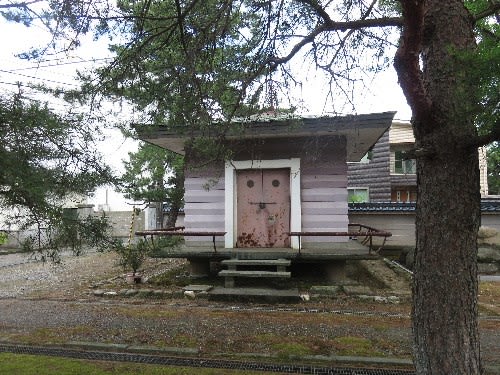

【山門】

山門から推察するに浄土真宗の本山でも中クラスでしょうね。

【御影堂】

天保9年(1838)再建に再建されたもの。

浄土真宗の本山クラスは必ずと言って良い程、

堂内に入れて拝める。

このお寺もまさにそう。

早速内陣へ。

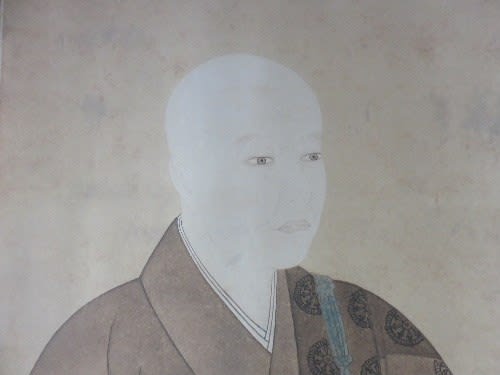

【内陣】

親鸞聖人の御木像と開基如導上人の御木像等が祀られていました。

【阿弥陀堂】

昭和34年(1959)に再建されたもの。

阿弥陀堂は残念ながら閉まっていました。

本山クラスで阿弥陀堂が閉まっているのは、

ここぐらいじゃないかな。

ちょっと残念でした。

【御手植松】

【鐘楼堂】

【蔵】

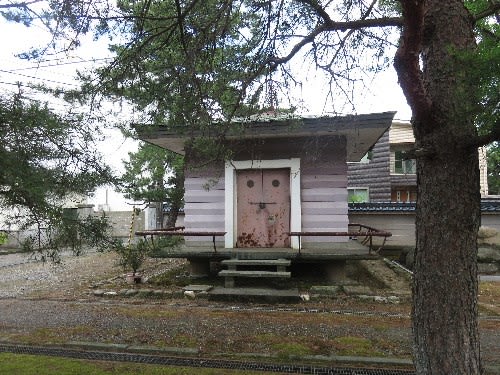

【菩提寺】

専照寺の境内の中にお寺がありました。

これは子院みたいなもんでしょうね。

【教覚寺】

こちらも菩提寺と同じです。

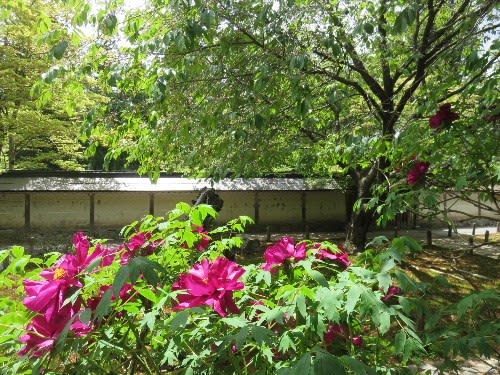

【花】

以上、専照寺の参拝終了。

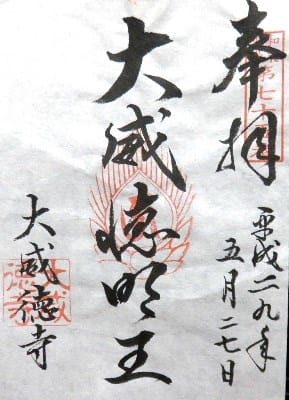

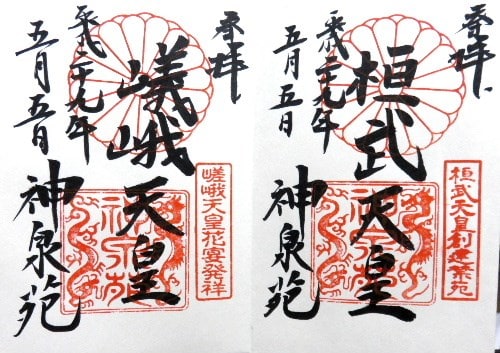

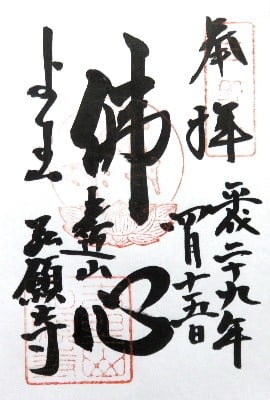

スタンプになりますが、一応御朱印はあるようです。

参拝した時は無いと思っていたので、

寺務所には確認してませんでした。

これが予想以上に遠く時間がかかる事が判明。

福井もやっぱり広いね。

これらのお寺は参拝したかったが、

第二候補である福井市内の神社仏閣巡りをすることにした。

まずは浄土真宗の本山である専照寺へ。

無料駐車場がありました。

所在地:福井県福井市みのり2-3-7

宗派:浄土真宗 真宗三門徒派

御本尊:阿弥陀如来

創建:正応3年(1290)

開基:如導上人

【縁起】

真宗十派の一、真宗三門徒派本山・鹿苑山専照寺は、

今より約700年前の正応3年(1290)、宗祖・親鸞聖人の法脈を継承する

開基・如導上人が仏法興隆の為、現在の福井市大町の地に一宇を建立、

寺号を専修寺と称したところからはじまります。

開基・如導上人は宗祖・親鸞聖人の御教えの教化、弘法に尽力され、

北陸一円に於いて教団は大いに栄えました。

如導上人の滅後、道性上人が現在の横越、如覚上人が鯖江の地にそれぞれ一派を立て、

四代・浄一上人が中野の地に一宇を建立し専照寺と改称したのが起源です。

地元で親しまれている中野本山と言う名称も、

専照寺が中野の地に在した事に起因します。

三門徒の謂れは横越の證誠寺、鯖江の誠照寺、中野の専照寺が、

相対して存立されていたので、世の人々はこれを三門徒衆と称したとされています。

十一代・善蓮上人の時、仏法興隆に努めた功績が認められ、

天正13年(1585)正親町天皇より権大僧正の口宣を賜り天皇家の勅願所と成りました。

本山・専照寺が現在地に移ったのは享保9年(1724)。

しかし、天保8年(1837)には大火により御本堂、

御影堂をはじめ全ての建物が全焼、その後、復興を遂げました。

ところが堂塔伽藍は昭和23年の福井大震災で御影堂を残し御本堂、その他、

全て倒壊しましたが、宗門の一丸となっての努力により再建されつつ現在に至る。

【山門】

山門から推察するに浄土真宗の本山でも中クラスでしょうね。

【御影堂】

天保9年(1838)再建に再建されたもの。

浄土真宗の本山クラスは必ずと言って良い程、

堂内に入れて拝める。

このお寺もまさにそう。

早速内陣へ。

【内陣】

親鸞聖人の御木像と開基如導上人の御木像等が祀られていました。

【阿弥陀堂】

昭和34年(1959)に再建されたもの。

阿弥陀堂は残念ながら閉まっていました。

本山クラスで阿弥陀堂が閉まっているのは、

ここぐらいじゃないかな。

ちょっと残念でした。

【御手植松】

【鐘楼堂】

【蔵】

【菩提寺】

専照寺の境内の中にお寺がありました。

これは子院みたいなもんでしょうね。

【教覚寺】

こちらも菩提寺と同じです。

【花】

以上、専照寺の参拝終了。

スタンプになりますが、一応御朱印はあるようです。

参拝した時は無いと思っていたので、

寺務所には確認してませんでした。