春から企画していた奥多摩むかし道の紅葉ハイキングを秋晴れの絶好のハイキング日和に恵まれて、元気組の昔仲間と約9KMのコースを奥多摩駅から小河内ダムに向けて歩きました。

青梅駅で乗り換えて奥多摩へ向かう車内では、高齢者のハイカーで一杯でした~

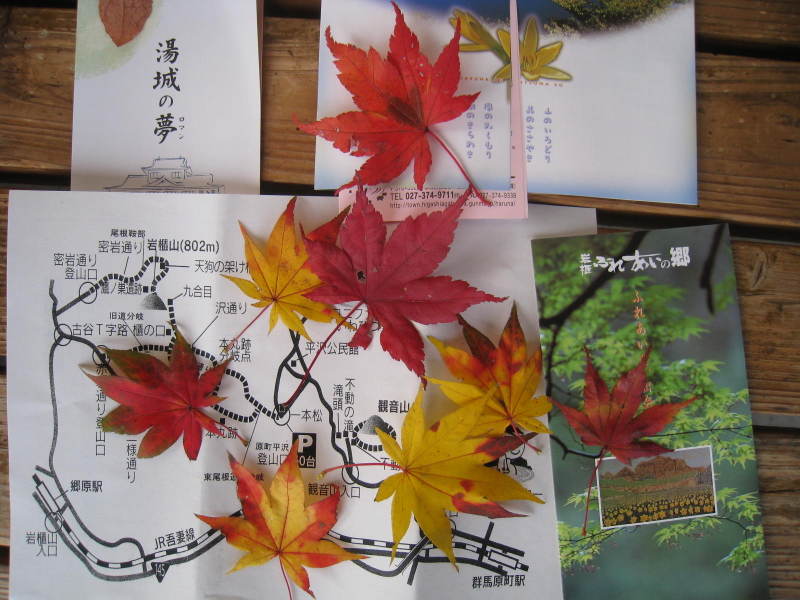

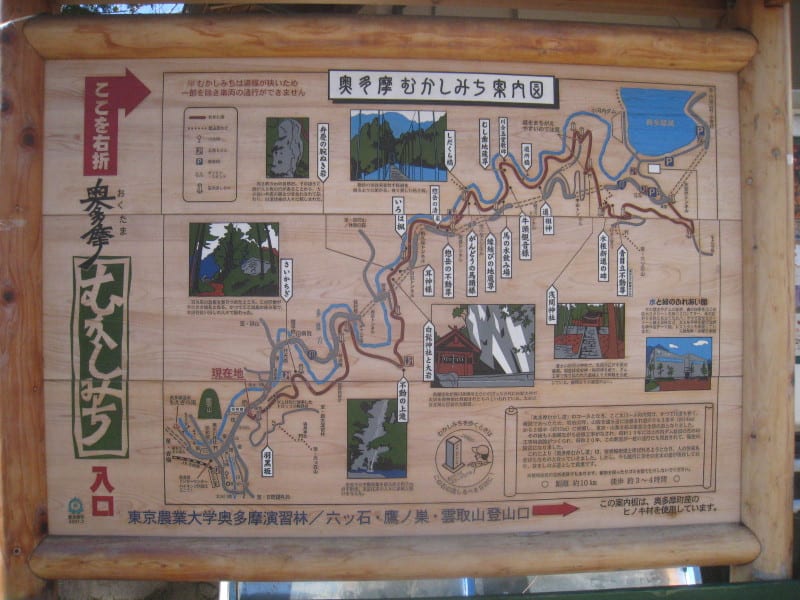

駅前の観光案内書で情報を入手すると、残念ながら南氷川入口から槐木付近までは、水道管新設工事中で通行止めとなっており、檜村までは青梅街道を約20分歩きます。

弁天橋から多摩川を見下ろすと深い渓谷の両側は美しい紅葉が見られてテンションが上がってきました。

境駐在所の先から ようやくむかし道へと入りますが、要所要所にはむかしみちの石道標が立ち歴史の道の面影を感じていました。

急坂を登り階段を昇り降りして、約15分で小中沢には「不動の上滝」が見えて心休まる空間がありました。

その先には、「白髭神社」があり、階段を登ると巨大な岸壁の下に社殿がありますが、何と御神体はこの巨岩だそうで、都の天然記念物に指定されているのです。

白髭神社のすぐ傍には「弁慶の腕ぬき岩」があり、約3mの岩の下に貫通穴が開いていますが、結構穴も長さも大きく弁慶でもこんなに大きな腕ではないですよね~

それよりも何か魚の顔のように見えてきませんか?

また、その近くには「耳神像」が鎮座しており、 説明によると、昔は耳垂れや耳が痛いときに、医者も無く穴の開いた小石を供えてご利益を祈ったそうで、民間信仰の一つだったとか・・・小石が沢山置いてありましたが、穴の開いたものは無かったですね・・・

次には、樹齢200年の「いろは楓巨樹」が美しい彩を見せており、昔の往来を行く旅人も楽しんだことでしょう・・

惣岳渓谷の彩を見ながらさらに進むと、右手石段の上には「惣岳の成田不動尊」があり、祠は小さいものですが、明治時代にはご信仰があったようですね。

不動尊を過ぎる頃から惣岳渓谷が眼下に見えて渓流の音も聞こえ、見どころの惣岳渓谷の「しだくら橋」に到着。

入口には、「3名以上では渡らないでください」と警告されていますが、他のハイカー達が 「じゃ、3名づつ行こう」と渡り始めていたので、これは「2名づつですよ~」と話しかけたら、3名以上の解釈で意見が分かれ、思わず大笑いでした。

正解はどっち・・

中高齢者の数学?の知識も落ちていますね・・

以前は、5名以上と記載されていたそうですが、よく見ると吊り橋のメインワイヤーがかなり錆びていましたね~一人で渡って橋上で飛び跳ねて思い切り揺すってみましたが、揺れましたね~

吊り橋から眼下の渓谷を見下ろすと 赤・黄・橙に染まった紅葉が実に美しい彩りでした。

縁結び地蔵尊や馬の水飲み場、むし歯地蔵尊などを右左に見ながら進むと 冬の陽を受けてモミジの紅葉のグラジュエーションが実に美しくしばし足を止めて見惚れていました・・・

小河内ダムから奥多摩駅へ逆コースで進む多くのパーテイーと行き交いますが、エールを交換して、「玉堂の歌碑」がある傍の空地にはテーブル&ベンチがあり一休みでした。

一休みしてその先の「道所吊り橋」に着きますが、こちらも、「3人以上で渡らないでください」と注意書きされていました。

道所橋を過ぎると、惣岳渓谷の紅葉の美しさはさらに増してきて彩りも一層鮮やかになり、歩くピッチも止まりがちになっていました。

渓谷美を楽しみながら進むこと約20分で、見晴らし広場に到着すると対岸の山肌の紅葉も素晴らしく、青空とのコントラストが実に美しいですね。

山々の稜線もクッキリしてその景観は進む毎に変化してきますが、むかしの景観も同じだったのでしょうか?

西久保の切り替えしから細い道に入り、むかしみちの最大の見どころに入ります・・・(続く)