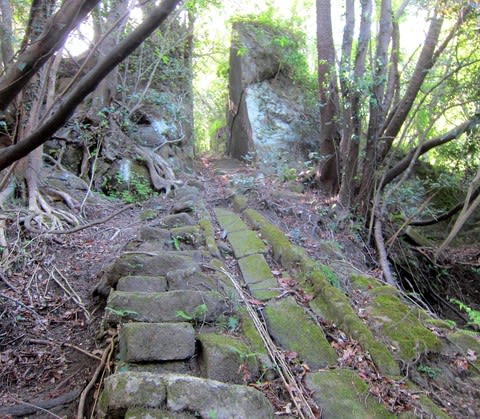

長尾平の分岐点から杉林の丸太や石段の急階段を下りますが、滑りやすく何度も転倒しそうになりながら約700段近い坂道を無事下り「七代の滝(ななよのたき)」へ向かいます

階段から大木の根や大岩の滑りやすい道を過ぎて長尾平から約20分で「七代の滝」に着きました

「七代の滝」は、上流から大小7段の滝で滝見台からは2段の滝が見られます

滝の上には天狗岩があり天狗岩まで約150段の鉄の梯子を上りますが、途中鎖り場もあり、緊張感の高い道となっています

天狗岩には、鎖が繋がれていて岩や木の根を頼りに岩の上に登ってみました。

岩の上には、祠と二体の天狗様お立ちでした

岩の下から望む光景です

天狗岩の横には、多くのケルン(積石)が置かれていますが、山道に見るケルンとは異なる光景ですね(笑)

天狗岩から約10分で御岳沢の渓流のロックガーデンに到着。

ロックガーデンは、約1.5キロの渓流に、この季節は大岩奇岩に苔がむし、亜寒帯植物の新緑が生い茂りこのシーズン特有の絶景が見られ、マイナスイオンで身も心も清められる空間となっています

御岳沢休憩所で一休みして「綾広の滝」へ急坂を上ります

「綾広の滝」は、大岩に囲まれており禊の滝とも言われ、御嶽神社の滝行の場所となっており、滝の前には、禊乃門や汚れを清める祓いの神の祓戸大神が祀られて御岳山の最大のパワースポットとなっています。

綾広の滝の横には、「大菩薩峠」に出てくる樹齢300年樹高38m幹回り4mの「お浜の桂」と呼ばれる大木が珍しい樹形で立っています

さらに階段を上ると、御岳山の名木の一つの「天狗の腰掛け杉」が見られ、枝が水平に伸びてさらに直角にグット上に伸びる枝にお天狗様が腰掛けて見下ろしているような情景が想像できる奇形な杉の木です。

杉の木からなだらかな参道をトレイルランしながら御岳駅に戻り、駅前の展望テラスからは秩父山系や都心が望みながら一休みでした

約3時間20分で御岳山ハイクを終えて予定どおりケーブルカーで下山しましたが、上りの光景とは異なる急斜面の素晴らしい光景が見られました

御岳駅に戻り御岳橋から見る御岳渓谷の夏の渓谷美が見られます

御岳橋から見上げる緑の山です

御岳駅の駅舎も御嶽神社に似た外観です

暑い一日でしたが、御岳渓谷のロックガーデンは天然のクーラーが効いたクールスポットとなって暑さを忘れる涼を感じながら渓谷美に酔いしれたグッドハイクでした