年末はわりと穏やかな天気で助かりました。外で遊んでいたヨウコがバッタがいたと、捕まえてきました。イナゴかな。ぶかぶかのゴム手袋をしてなにかいたずらをしていたみたいです。イナゴは成虫で越冬するんでしたっけ?

すみません、今日も芋虫写真ばかりです。

ダム巡りからはじまった蚕のお話はまだ続きがあります。

ことの発端は、私がメダカの水を換えようとして、いつもの箱を覗き込んだことに始まります。この前の桑の葉がひからびたま残っていました。

何?これ。

蚕のミイラ?

記憶をたどっていくと、葉っぱを数枚入れたまま放置していたことを思い出しました。前回書いたように、この箱に水を張って、とりあえずのつもりで桑の枝を数本突っ込んだことがありました。その後葉がしなびたので枝を捨ててしまったのですが、下のほうのかろうじて水揚げをしていた葉だけはもぎとって箱の中に入れておきました。その後新しい葉をもらったために利用せずそのままになっていたのです。

その時こんな虫はいませんでした。

もしかして、あの数枚の葉に卵が産みつけられていて、それが孵化して、ここまで大きくなったとか?とするとこの白い芋虫は自然界にいるクワコかもしれません。クワコは蚕の原種です。クワコの存在はれんげさんのブログで知りました。きっとそうだわ。水揚げをしない葉がしなびて食べるものがなくなって死んでしまったに違いない。

ああ~なんてかわいそうなことを。一気にひねりつぶすのならともかく餓死させるなんて・・・

先日葉っぱをくれたKちゃんにこのことを話しましたら、植物大先生のKちゃんもクワコのことは知らなかったそうです。だとすればまだ幼虫がいるかもしれない。そしてさっそく桑の木に確認に行ってくれたそうなんです。

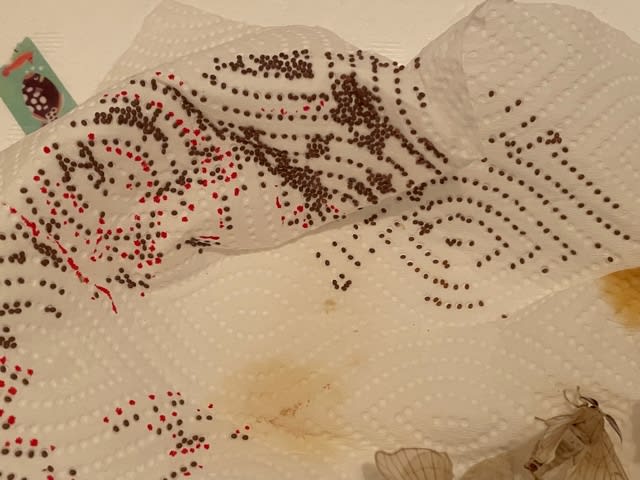

「お蚕様の一生」の記事を書くにあたって、この桑の枝の写真を見つけしみじみとみてみましたら

葉っぱが穴だらけ!!

ということは? クワコはすでにあの大きさで枝にくっついていた!

それに気づいて娘のところに行ったら、「Kちゃんが桑の木を見てくれたんよ。」と緑色のものを差し出しました。それは

すでに繭になったクワコの姿でした。すごい、このあたりにもクワコがいるんだ。びっくりです。

そうそう、もう一つヤママユの繭のその後。いつまでたっても変化なしです。去年の繭と同じく越冬するのかもしれません。

それではこの機会に、もう一つの残念な芋虫のことを。

前蛹にまでは無事だったブドウスズメ

成虫の姿を見てみたかったな。

もう一つ、ハウスの中できれいなアゲハチョウをの死体を見つけました。

黒の多いタイプ。ハウスの中で行方不明になった幼虫の中にそんなのがいましたね。花のない今の時期に外から中に入ってくることはあまりないと思いますので、あの時の幼虫が羽化したものの外へ出られなかったのかと考えたのですが。それともまたフィンガーライムの木に卵を産み付けに来たとか?

今までたくさんの虫や幼虫を紹介してきましたが、今年は今まで見たことがなかった種類の幼虫にも出会えました。私の周りには、思っている以上にたくさんの生き物が暮らしていたのです。