All photos by Chishima,J.

(カイツブリの冬羽 2006年12月 群馬県伊勢崎市)

群馬の実家は川沿いに建っている。川幅50m足らずのさして大きくない川であるが、市街地の中の限られた水辺とあって、多くの鳥が集まって来る。私はこの川で鳥見の基礎を学んだ。現在、帰省時に私が使う部屋は川に面した2階にあって、冬の空っ風が強くて外出するのが億劫な時など、室内から窓の外を眺めているだけで20~30種の鳥が見られることもある。

冬の2階の窓からの楽しみは、種数だけではない。普段見る機会の少ない、水中での鳥の行動を観察できるのも大きな魅力である。冬は平野部では乾燥した晴天が続き、山間部は雪や氷に閉ざされるので、渇水気味の川の流量は一年でもっとも少なくなる。場所によっては水深が1mを切ることも普通で、さらに雨等による増水が少なく、濁らない水の透明度は高くなっている。その結果、2階の高さからなら、水中の様子を手に取るように見ることができるという訳である。水中での行動は、最近増えてきたカワウでも観察可能だが、この鳥は広範囲を高速で動き回る上に人の気配に敏感なので、じっくり見るのにはあまり向かない。その点、観察に適しているのはカイツブリである。カイツブリはこちらが派手な動きさえしなければ、窓のすぐ下でも活発な潜水を何度も披露してくれる。

カワウ

2006年12月 群馬県伊勢崎市

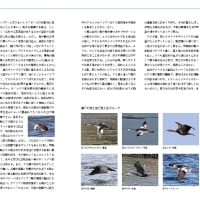

カイツブリの潜水は他の潜水性水鳥類に比べると静かで、これはアビ類やウ類のようにジャンプしたり、ウミスズメ類やコオリガモのみたいに翼をすぼめて勢いを付けることをしないためだ。カイツブリ類は密生した羽毛の間にある空気を排出して、気嚢を空にするだけで潜水できる。潜水したカイツブリは勢い良く水中を泳いで、餌を探す。この際、体の後方に位置し、各指に木の葉状の弁膜を持つ弁足を巧みに駆使して、水中を自由自在に泳ぎ回る。1回の潜水は15~30秒ほどで、上体を起こして足を開きながら浮上して来る。水面下での狩りが成功していれば、細長い嘴には魚類等の獲物がくわえられているが、成功率はなかなか低いようだ。失敗の場合、すぐに次の潜水に入るが、その前に顔を水面に付けて、水中を覗き込む仕草を示すこともある。

カイツブリの潜水

2006年12月 群馬県伊勢崎市

潜水直後。水底を目指す。

水中を自由自在に泳ぎまわる。

浮上中。足の各指は木の葉状の弁膜となっているが、写真では分かりづらいかもしれない。

ほぼ完全に浮上した。

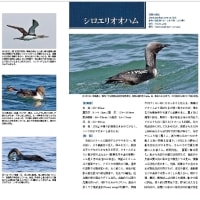

潜水するシロエリオオハム

2006年3月 北海道厚岸郡浜中町

アビ類やウ類は、ジャンプして勢いを付けてから潜る。

*

奈良時代の昔から「にほとり」の名で呼ばれてきたカイツブリが、日本人の生活と密着に結びついていたことは、表題の「モグリッチョ」の他にも「カワキジ」や「ミズクグリ」、「イッチョウモグリ」等等多数の地方名が全国から知られていることからも、想像に難くない。この小さな潜りの名手が近年数を減じている。本州以南のいくつかの都府県では、レッドデータブックにも記載されるほど深刻なものだという。原因としては営巣環境となる水草のある湿地が減少したことにくわえて、外来魚のオオクチバス(ブラックバス)やブルーギルが増えたことによって、カイツブリの餌となる小魚が減少したことが指摘されている。また、オオクチバスによる雛の捕食や、やはり外来種のアカミミガメによる巣の占拠(甲羅干し場として)といった直接的な影響も観察されている。古来より当たり前にあったはずの身近な水辺の風景と、それを構成する生き物たちが姿を消してゆくことは、とても寂しい気がする。

カイツブリの餌の一種(モツゴ)

2006年9月 東京都

写真は水族館で飼育されていたもの。小魚のほかにザリガニや水生昆虫も捕食する。

カイツブリの親子

2006年9月 群馬県伊勢崎市

右がヒナ。水面に水草で浮き巣を作るが、親鳥が休んでいるのは、ただの蓮の葉。

アカエリカイツブリ(冬羽)

2006年3月 北海道根室市

本種はカイツブリと違って、非繁殖期は主に海上で生活する。北海道東部・北部の湖沼では少数が繁殖。

(2006年12月26日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます