『関帝廟』に来ました。

関帝廟の外観は工事中でテントが張られていて、ごく一部しか見ることができませんでした。

中に入ると普通にお参りすることはできました。

1862年、一人の中国人が関羽の木像を抱いて、現在の地にささやかな祠を開いたといわれます。

祀られている主神は三国志の英雄として有名な実在の武将関羽(關聖帝君)です。

武人としてだけでなく、帳簿を発明するなど、理財にも精通していたため、中国では「財神」すなわち金儲けや商売繁昌の神として信仰

されました。

關帝廟の天井部分には豪華な装飾が施されています。

關聖帝君は、西暦160年前後の後漢、三国時代にかけて活躍した実在の武将です。

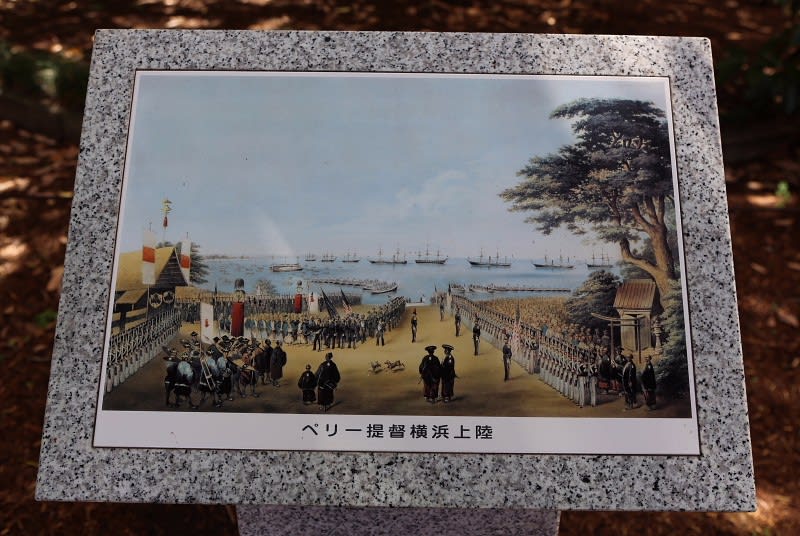

後漢末期宮廷内部は宦官の悪政のため、漢王朝は末期的な症状を呈し、そのため世の中は飢饉と貧困が蔓延し、黄巾賊の反乱が世の中を騒がせていました。

乱世をただすため、關羽様・張飛・劉備の三人は義兄弟の杯をかわし、義勇軍に参加し黄巾賊成征伐に立ち上がります。

トッポパパの愛読書だった三国志に詳しく書かれています。

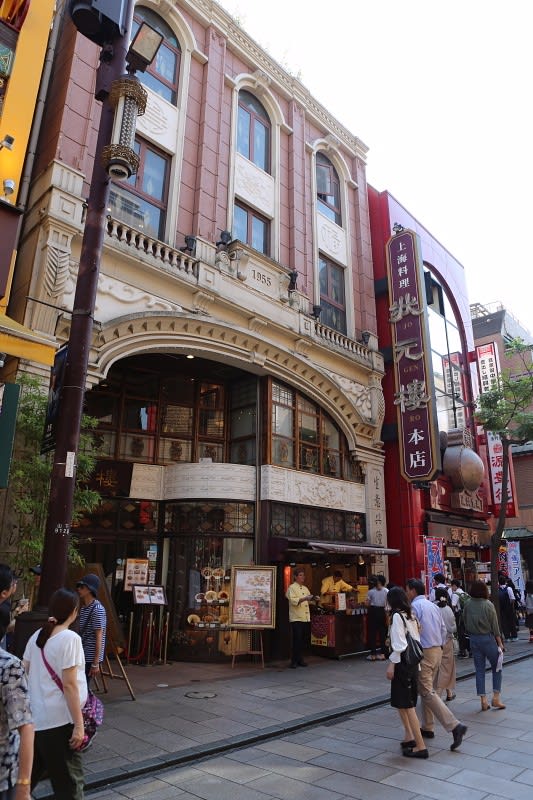

中華街と言えば、横浜のパワースポットとして知られています。

木像の関帝が小さな祠に祀られ150余年、異国で暮らす華僑の人々の心の拠り所となってきました。

今日では商売繁盛の神として信仰を集めていますが、観光で訪れる人も多く、風水マニアの間でも人気のスポットです。

石獅(狛犬)です。

原石を台湾から輸入し、鎌倉の石匠によって彫られた守護獅子です。

1986年の第三代關帝廟が火災により焼失した後、焼け跡から掘り出され、 關帝廟を見守っています。

香炉です。

受付で購入したお線香を捧げて、本殿内を参拝するためのお清めをします。

中華街関帝廟がパワースポットだと言われるのは、中華街は風水的にもとても良い場所であり、関帝廟はその風水的に一番良い場所の中心部にあるからです。

『関帝廟』の隣は横浜中華学院です。

続く............................................................。

関帝廟の外観は工事中でテントが張られていて、ごく一部しか見ることができませんでした。

中に入ると普通にお参りすることはできました。

1862年、一人の中国人が関羽の木像を抱いて、現在の地にささやかな祠を開いたといわれます。

祀られている主神は三国志の英雄として有名な実在の武将関羽(關聖帝君)です。

武人としてだけでなく、帳簿を発明するなど、理財にも精通していたため、中国では「財神」すなわち金儲けや商売繁昌の神として信仰

されました。

關帝廟の天井部分には豪華な装飾が施されています。

關聖帝君は、西暦160年前後の後漢、三国時代にかけて活躍した実在の武将です。

後漢末期宮廷内部は宦官の悪政のため、漢王朝は末期的な症状を呈し、そのため世の中は飢饉と貧困が蔓延し、黄巾賊の反乱が世の中を騒がせていました。

乱世をただすため、關羽様・張飛・劉備の三人は義兄弟の杯をかわし、義勇軍に参加し黄巾賊成征伐に立ち上がります。

トッポパパの愛読書だった三国志に詳しく書かれています。

中華街と言えば、横浜のパワースポットとして知られています。

木像の関帝が小さな祠に祀られ150余年、異国で暮らす華僑の人々の心の拠り所となってきました。

今日では商売繁盛の神として信仰を集めていますが、観光で訪れる人も多く、風水マニアの間でも人気のスポットです。

石獅(狛犬)です。

原石を台湾から輸入し、鎌倉の石匠によって彫られた守護獅子です。

1986年の第三代關帝廟が火災により焼失した後、焼け跡から掘り出され、 關帝廟を見守っています。

香炉です。

受付で購入したお線香を捧げて、本殿内を参拝するためのお清めをします。

中華街関帝廟がパワースポットだと言われるのは、中華街は風水的にもとても良い場所であり、関帝廟はその風水的に一番良い場所の中心部にあるからです。

『関帝廟』の隣は横浜中華学院です。

続く............................................................。