横浜開港資料館(旧英国総領事館)の開港広場側の通用門より入ってみます。

旧英国総領事館の建物は、 平成19年(2007年)に経済産業省「近代化産業遺産」に指定されました。

テラスが付いた優雅な雰囲気で、手摺子で囲まれ、ドア左右の壁に明り取りが造られています。

建物の周りを回ってみます。

こちらは正面玄関の裏手になります。

1階の中心部分が出窓風に張り出していて、その上がバルコニーのようです。

地下室への階段が右手前にあり、左右対称なので反対側にもありました。

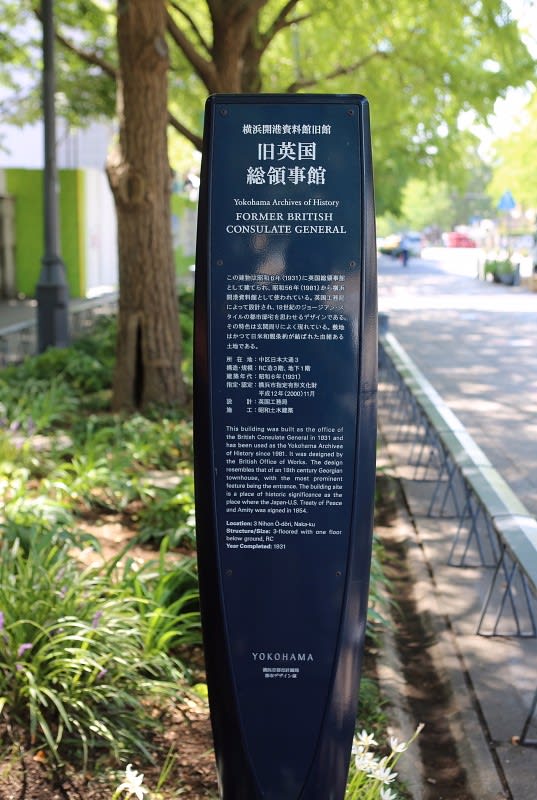

もともと英国総領事館として、1931年(昭和6年)年に建てられました。

英国工務省が設計し、資材すべてを英国から取り寄せて建築したそうです。

鉄筋コンクリート造の3階建てで、一部地階が付いています。

屋根は銅板葺で、石造の外観を持っている古典様式の建物です。

日本大通側から見た西の通用口です。

1階と2階の天井は高く、3階は天井が低いのは、1階と2階を主要階として、3階は屋根裏階であったようです。

中に入ってみると、壁の高い位置までスクラッチタイルがはられ、シンプルですが重厚感を持たせています。

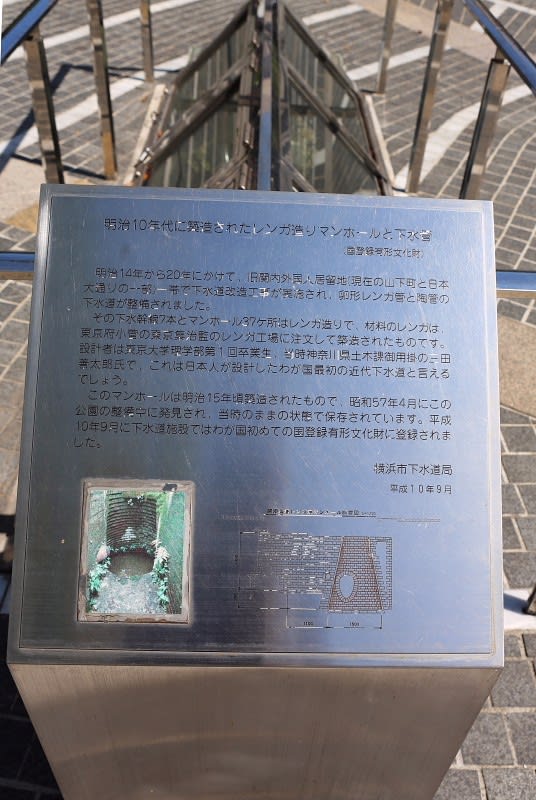

中庭に回ると、正面入り口横に日本最初の近代水道「獅子頭共用栓」の複製と、昔の道路側溝であるブラフ溝が展示されています。

開国、開港と続き、1858年に日米修好通商条約が締結されました。

これにより函館、新潟、神奈川(横浜)、兵庫(神戸)、長崎の5港が新たに開港されました。

その後オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも通商条約を結び、横浜村が一気に変貌を遂げた様子を描かれたものが展示されています。

続く.......................................................

旧英国総領事館の建物は、 平成19年(2007年)に経済産業省「近代化産業遺産」に指定されました。

テラスが付いた優雅な雰囲気で、手摺子で囲まれ、ドア左右の壁に明り取りが造られています。

建物の周りを回ってみます。

こちらは正面玄関の裏手になります。

1階の中心部分が出窓風に張り出していて、その上がバルコニーのようです。

地下室への階段が右手前にあり、左右対称なので反対側にもありました。

もともと英国総領事館として、1931年(昭和6年)年に建てられました。

英国工務省が設計し、資材すべてを英国から取り寄せて建築したそうです。

鉄筋コンクリート造の3階建てで、一部地階が付いています。

屋根は銅板葺で、石造の外観を持っている古典様式の建物です。

日本大通側から見た西の通用口です。

1階と2階の天井は高く、3階は天井が低いのは、1階と2階を主要階として、3階は屋根裏階であったようです。

中に入ってみると、壁の高い位置までスクラッチタイルがはられ、シンプルですが重厚感を持たせています。

中庭に回ると、正面入り口横に日本最初の近代水道「獅子頭共用栓」の複製と、昔の道路側溝であるブラフ溝が展示されています。

開国、開港と続き、1858年に日米修好通商条約が締結されました。

これにより函館、新潟、神奈川(横浜)、兵庫(神戸)、長崎の5港が新たに開港されました。

その後オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも通商条約を結び、横浜村が一気に変貌を遂げた様子を描かれたものが展示されています。

続く.......................................................

わが日の本は島国よ

わが日の本は島国よ