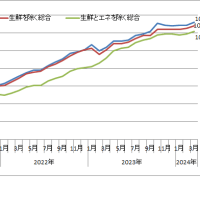

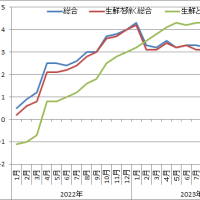

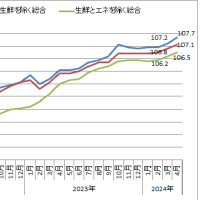

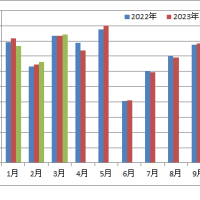

前回は、今の消費者物価の上昇がなかなか止まらないという現実を見、その主要な原因が円安にある現状を指摘しました。

日本経済に相応しい円レートは、多分110円から120円でしょう。その辺りでもインバウンドは増えるでしょうし、主要輸出産業は適切な利益確保は可能でしょう。

現在の146円は円安に過ぎます。これがいつまで続くかはアメリカ次第でしょうが、それが消費者物価上昇の原因になって、現状のような実質賃金水準が下がりっぱなしといった問題が起きれば、それは消費需要の不振から経済成長にマイナスとなります。

という事で、経済政策としてはこれをどうすべきかという事になるわけです。

同時に指摘しなければならないのは、円安になった時の経済政策の中で、通常説明されているのは、輸入企業は購入価格高騰で損が出て、輸出企業は為替差益で利益が出るので、この企業努力と関係ない不公平をどうするかが中心ですが、それだけで良いのかという問題です。

政府が今やっているのは、原油が上ったら、ガソリン価格があまり上がらないように石油元売り企業に補助金を出し、その分ガソリン価格を安くといったバラマキ政策です。

輸出企業は為替差益が出ますから、今期は大幅増益になりますと発表し、証券業界がそれを囃して株価が上るという結果になって、それは良かったでいいのでしょうか。

矢張りこれだけではまずいという事で、最近は、輸入企業は輸入価格上昇分を国内価格に適切に上乗せし、サプライチェーン全体で負担すべきという事になって、原材料価格、部品価格も上がって、完成品の価格も上がっています。

理論的にいえば、輸出入のバランスがほぼ取れている日本経済全体では、為替差損と為替差益の金額はほぼ同じで、正確に価格機構が働けば両者は相殺されて、損得は起きない筈で、円建てでは物価は円安分だけ上がり、ドル建てでは日本経済の価値(GDP)は変わらないという事になるのでしょう。

ところが、現実はかなり違っています。

円安になれば日本経済はコストが下がり国際競争力が高まって、輸出関連企業中心に業績が上がり日本経済は元気になって経済成長率も高まるから、円安は歓迎です。

逆に円高になると、プラザ合意やリーマンショックの様に、日本経済はコスト高になって、国際競争力を失い、コストダウンのための賃金引き下げとなり、日本経済は瀕死の重傷といった状態になるのです。

こういうことは広く知られていましたから、アベノミクスの第1の矢、日銀の異次元金融緩和で、円レートが80円から120円になった時、これで日本経済は回復と多くの人は考えたのです。

政府・日銀も、早晩インフレ率は2%になり、アベノミクス万歳となると思っていたのでしょう。安倍さんも「賃上げ」を言いました。

これも、本当に賃上げが必要というより、人気取り、支持率引き上げのためだった程度のように思われます。

結局、この期待は絵に描いた餅となり、物価も上がらず賃金も上がらず、企業の利益だけは増えましたが、日本経済はゼロ成長を続けることになってしまったのです。

何故、そんな事になって仕舞ったのかについては、ここまでの経緯の中にヒントがあります。

一口で言えば、円安円高の検討の際、論じられたのは企業収益が中心で、賃金問題が「忘れられていた」事でしょう。

(長くなってしまいましたので、次回確り論じたいと思います)

日本経済に相応しい円レートは、多分110円から120円でしょう。その辺りでもインバウンドは増えるでしょうし、主要輸出産業は適切な利益確保は可能でしょう。

現在の146円は円安に過ぎます。これがいつまで続くかはアメリカ次第でしょうが、それが消費者物価上昇の原因になって、現状のような実質賃金水準が下がりっぱなしといった問題が起きれば、それは消費需要の不振から経済成長にマイナスとなります。

という事で、経済政策としてはこれをどうすべきかという事になるわけです。

同時に指摘しなければならないのは、円安になった時の経済政策の中で、通常説明されているのは、輸入企業は購入価格高騰で損が出て、輸出企業は為替差益で利益が出るので、この企業努力と関係ない不公平をどうするかが中心ですが、それだけで良いのかという問題です。

政府が今やっているのは、原油が上ったら、ガソリン価格があまり上がらないように石油元売り企業に補助金を出し、その分ガソリン価格を安くといったバラマキ政策です。

輸出企業は為替差益が出ますから、今期は大幅増益になりますと発表し、証券業界がそれを囃して株価が上るという結果になって、それは良かったでいいのでしょうか。

矢張りこれだけではまずいという事で、最近は、輸入企業は輸入価格上昇分を国内価格に適切に上乗せし、サプライチェーン全体で負担すべきという事になって、原材料価格、部品価格も上がって、完成品の価格も上がっています。

理論的にいえば、輸出入のバランスがほぼ取れている日本経済全体では、為替差損と為替差益の金額はほぼ同じで、正確に価格機構が働けば両者は相殺されて、損得は起きない筈で、円建てでは物価は円安分だけ上がり、ドル建てでは日本経済の価値(GDP)は変わらないという事になるのでしょう。

ところが、現実はかなり違っています。

円安になれば日本経済はコストが下がり国際競争力が高まって、輸出関連企業中心に業績が上がり日本経済は元気になって経済成長率も高まるから、円安は歓迎です。

逆に円高になると、プラザ合意やリーマンショックの様に、日本経済はコスト高になって、国際競争力を失い、コストダウンのための賃金引き下げとなり、日本経済は瀕死の重傷といった状態になるのです。

こういうことは広く知られていましたから、アベノミクスの第1の矢、日銀の異次元金融緩和で、円レートが80円から120円になった時、これで日本経済は回復と多くの人は考えたのです。

政府・日銀も、早晩インフレ率は2%になり、アベノミクス万歳となると思っていたのでしょう。安倍さんも「賃上げ」を言いました。

これも、本当に賃上げが必要というより、人気取り、支持率引き上げのためだった程度のように思われます。

結局、この期待は絵に描いた餅となり、物価も上がらず賃金も上がらず、企業の利益だけは増えましたが、日本経済はゼロ成長を続けることになってしまったのです。

何故、そんな事になって仕舞ったのかについては、ここまでの経緯の中にヒントがあります。

一口で言えば、円安円高の検討の際、論じられたのは企業収益が中心で、賃金問題が「忘れられていた」事でしょう。

(長くなってしまいましたので、次回確り論じたいと思います)