前回は、円安になった時の問題として、輸入部門は差損が出、輸出部門は差益が出るという、いわば自動的な所得分配の不公平が起きるという問題を先ず指摘しました。

その上で、サプライチェーン全体で輸入部門の差損を均等に負担する事の必要性に政府も気づき、輸入品価格の上昇を国内価格に適切に価格転嫁すべきという事になったようです。

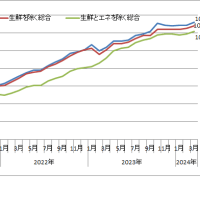

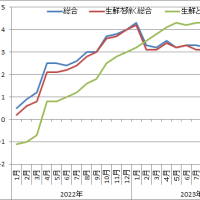

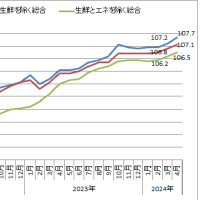

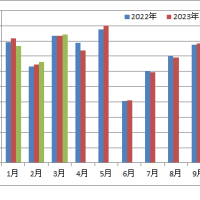

この価格転嫁はまだスムーズに行われているとは言えませんが、この所、食料、飲料、日用品などの価格がかなり上がっていますからある程度進んでいるのでしょう。

ここで新しい問題が起きます。輸入品の価格上昇を国内価格に転嫁すれば、国内物価が上がります。それを買う消費者に、その皺寄せが来ます。そうならないためには、賃金についても円安に応じた上昇(所得配分の是正)が起きなければならないのです。

今迄の議論の中では、はっきり言って、差損・差益という企業収益の面の議論だけで、国民所得の7割を占める賃金への転嫁(配分)の議論が「忘れられてきていた」というのが現実です。

その結果起きたことが、円高になると国際競争力がなくなって日本は大変だが、円安になると国際競争力が強化されて、日本経済に有利、という常識だったのです。

賃金(雇用者報酬)は国民所得の7割を占めています。10%の円安が起きますとドル換算の日本の賃金は10%下がります。輸入部門でも、輸出部門でも賃金は下がります。

輸入物価の国内価格転嫁が100%完全に行われれば、為替差益と為替差損は相殺されます。そして国内物価は10%上がります。

その場合、賃金水準も10%上がれば、円安で、国際競争力が強化されることはありません。

賃金が5%しか上がらなければ、残りの5%分は日本の賃金コストが安くなって、国際競争力が強くなるのです。

逆に円高の場合を考え見れば、解り易いと思いますが、「プラザ合意」で2倍の円高になりました。賃金を半分にしなければ国際競争力は回復しません。そんなことは出来ませんから20年かけて(失われた20年)漸く下げたのですが、その方法が、正規従業員を非正規で置き換えるという事で、未だにいろいろな後遺症に苦しんでいます。

円安、円高は、多く外国の都合で起きますが、日本の賃金改定は年に一回の春闘です。円安の時には、物価が上がって、賃金が上がらないという現象が起きます。

アベノミクスの初期段階では円レートは80円から120円に50%分の円安になりました。賃金が5割上がって元々ですが、日本は賃金を殆ど上げませんでした。(このブログでは、賃上げよりも非正規の正規化に円安の余裕をつぎ込めと指摘しました)

上記の50%の円安で生じた円建ての余裕を、例えば、半分を人件費(雇用者報酬)増額に、半分を国際競争力の強化に使ってもよかったのではないでしょうか。

全てを国際競争力の強化(ドル建て人件費の抑制)に使ったため、国内経済は不況期と同じ消費不振によるゼロ成長を続けたという事でしょう。

今の円安についても同じことが言えるようです。この程度の賃上げで済まそうとすれば、現状の実質賃金マイナスが続き、消費不振からアベノミクスの二の舞になる恐れが大きいように思います。

前述のように、外国の都合で円高になったり円安になったりする日本経済ですが、円レートが大きく長期に変化した場合、如何なる賃金政策を取るか、この際、政労使に日銀も加え、衆知を集めて「日本ならこんな事も出来る」というような素晴らしい知恵を出して欲しいと思っているところです。

その上で、サプライチェーン全体で輸入部門の差損を均等に負担する事の必要性に政府も気づき、輸入品価格の上昇を国内価格に適切に価格転嫁すべきという事になったようです。

この価格転嫁はまだスムーズに行われているとは言えませんが、この所、食料、飲料、日用品などの価格がかなり上がっていますからある程度進んでいるのでしょう。

ここで新しい問題が起きます。輸入品の価格上昇を国内価格に転嫁すれば、国内物価が上がります。それを買う消費者に、その皺寄せが来ます。そうならないためには、賃金についても円安に応じた上昇(所得配分の是正)が起きなければならないのです。

今迄の議論の中では、はっきり言って、差損・差益という企業収益の面の議論だけで、国民所得の7割を占める賃金への転嫁(配分)の議論が「忘れられてきていた」というのが現実です。

その結果起きたことが、円高になると国際競争力がなくなって日本は大変だが、円安になると国際競争力が強化されて、日本経済に有利、という常識だったのです。

賃金(雇用者報酬)は国民所得の7割を占めています。10%の円安が起きますとドル換算の日本の賃金は10%下がります。輸入部門でも、輸出部門でも賃金は下がります。

輸入物価の国内価格転嫁が100%完全に行われれば、為替差益と為替差損は相殺されます。そして国内物価は10%上がります。

その場合、賃金水準も10%上がれば、円安で、国際競争力が強化されることはありません。

賃金が5%しか上がらなければ、残りの5%分は日本の賃金コストが安くなって、国際競争力が強くなるのです。

逆に円高の場合を考え見れば、解り易いと思いますが、「プラザ合意」で2倍の円高になりました。賃金を半分にしなければ国際競争力は回復しません。そんなことは出来ませんから20年かけて(失われた20年)漸く下げたのですが、その方法が、正規従業員を非正規で置き換えるという事で、未だにいろいろな後遺症に苦しんでいます。

円安、円高は、多く外国の都合で起きますが、日本の賃金改定は年に一回の春闘です。円安の時には、物価が上がって、賃金が上がらないという現象が起きます。

アベノミクスの初期段階では円レートは80円から120円に50%分の円安になりました。賃金が5割上がって元々ですが、日本は賃金を殆ど上げませんでした。(このブログでは、賃上げよりも非正規の正規化に円安の余裕をつぎ込めと指摘しました)

上記の50%の円安で生じた円建ての余裕を、例えば、半分を人件費(雇用者報酬)増額に、半分を国際競争力の強化に使ってもよかったのではないでしょうか。

全てを国際競争力の強化(ドル建て人件費の抑制)に使ったため、国内経済は不況期と同じ消費不振によるゼロ成長を続けたという事でしょう。

今の円安についても同じことが言えるようです。この程度の賃上げで済まそうとすれば、現状の実質賃金マイナスが続き、消費不振からアベノミクスの二の舞になる恐れが大きいように思います。

前述のように、外国の都合で円高になったり円安になったりする日本経済ですが、円レートが大きく長期に変化した場合、如何なる賃金政策を取るか、この際、政労使に日銀も加え、衆知を集めて「日本ならこんな事も出来る」というような素晴らしい知恵を出して欲しいと思っているところです。