ピケティがいう「格差が縮小した例外的な時代」

前回、株式売買で利益を得た場合の税制について、株式の保有期間によって税率に差を設けるのはどうかという事を書きました。

勿論現行の税法では、株式売買の差益については一率20%ですからやや奇想天外に過ぎると思われる方もおられると思います。

わざわざこうした議論を持ち出したのは、株の売買が、株を買うことで企業を支援し、企業の成長が経済の成長を支え、社会をより豊かで快適なものにするという企業経営と経済の本来の関係が機能した時代を、体験して来たからです。

金融機関としても個人としても、そうした真面目(愚直)な考えが、格差社会化阻止を具体化する方法だという時代を見てきているからです。

今は機関投資家から大衆株主まで、株取引は「カネでカネを稼ぐ手段」と考えるのが一般的となっているのではないでしょうか。

そして、こうしたギャンブルとしての株取引は、通常、資金力の大きい方が有利なのです。

その結果は当然、大きい資産はより大きくなり、社会の富を偏在させるのでしょう。アメリカのトップ1%がアメリカの富の30%を握るなどと言われるようになるのです。

民主主義国の多くは社会主義の良い面も取り入れ、税を社会保障の財源にし、格差社会化の進展をを防ごうという理念をもっとぃるのでしょうが、昨今のレバレッジを聞かせた、短期株式取引は、それをなし崩しにしてしまう方向に動いていることは明らかです。

ということで歴史を振り返りますと、実は、第二次大戦後の数十年、格差化が縮小した時代があったことは、ピケティも気づき「格差が縮小した例外的な時代」としているのです(特に日本には注目しているようです)。この時代はどんな時代だったのでしょうか。

この時代はドイツ経済や日本経済の奇跡的な回復と成長を含め、当時後進国と言われた発展途上国も一斉に高い経済成長を記録した時期です。

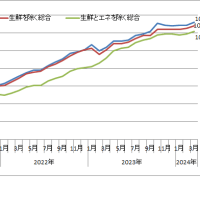

日本の場合、終戦後10年の1955年には、経済白書が「もはや戦後ではない」と書き、高度成長の時代に入るのですが、1870年あたり以降格差縮小傾向が明らかに進み、プラザ合意で蹉跌する1980年代後半頃には「一億総中流」という事がが一般的になるなど、ジニ係数が北欧並みになるという状態が進みました。

、

2000年頃から、この状況が逆転するのですが、これは長期化した円高不況とそれを何とかしようとした財政金融政策の結果でしょう。

此処から明らかになることは、経済が健全に成長する過程では、政策宜しきを得れば、民主主義社会では、格差社会化が進まないという事は明らかに可能だという事です。「例外的』などと言っていまわずに、やれば出来ると考えるべきと言いたいところです。

もちろんそこには所得税の累進度の高く維持し、社会保障制度の充実を急ぐといった政府の先進国へのビジョンもあったでしょう。

しかし、株式投資のマネーゲーム化を促進するようなレバレッジの高さは不健全なものという伝統的な考え方が一本筋を通していたようにいもわれます。

勿論、この検証には確りしたデータの収集分析が必要です。それは多くの学者、研究者がやっておられます。

実業に関わる世界の中で、あの時代を経験してきた庶民の一人としては、マネー重視のアメリカ流でない、実体経済重視の日本型経済社会、キャピタルゲインとインカムゲインを確り識別するような意識こそが、社会の格差化の進行を阻止するもので、本気になればそれは可能だということを、現実の経験をもとに、今の政策担当者にも知っておいて頂きたいなと思っているところです。

前回、株式売買で利益を得た場合の税制について、株式の保有期間によって税率に差を設けるのはどうかという事を書きました。

勿論現行の税法では、株式売買の差益については一率20%ですからやや奇想天外に過ぎると思われる方もおられると思います。

わざわざこうした議論を持ち出したのは、株の売買が、株を買うことで企業を支援し、企業の成長が経済の成長を支え、社会をより豊かで快適なものにするという企業経営と経済の本来の関係が機能した時代を、体験して来たからです。

金融機関としても個人としても、そうした真面目(愚直)な考えが、格差社会化阻止を具体化する方法だという時代を見てきているからです。

今は機関投資家から大衆株主まで、株取引は「カネでカネを稼ぐ手段」と考えるのが一般的となっているのではないでしょうか。

そして、こうしたギャンブルとしての株取引は、通常、資金力の大きい方が有利なのです。

その結果は当然、大きい資産はより大きくなり、社会の富を偏在させるのでしょう。アメリカのトップ1%がアメリカの富の30%を握るなどと言われるようになるのです。

民主主義国の多くは社会主義の良い面も取り入れ、税を社会保障の財源にし、格差社会化の進展をを防ごうという理念をもっとぃるのでしょうが、昨今のレバレッジを聞かせた、短期株式取引は、それをなし崩しにしてしまう方向に動いていることは明らかです。

ということで歴史を振り返りますと、実は、第二次大戦後の数十年、格差化が縮小した時代があったことは、ピケティも気づき「格差が縮小した例外的な時代」としているのです(特に日本には注目しているようです)。この時代はどんな時代だったのでしょうか。

この時代はドイツ経済や日本経済の奇跡的な回復と成長を含め、当時後進国と言われた発展途上国も一斉に高い経済成長を記録した時期です。

日本の場合、終戦後10年の1955年には、経済白書が「もはや戦後ではない」と書き、高度成長の時代に入るのですが、1870年あたり以降格差縮小傾向が明らかに進み、プラザ合意で蹉跌する1980年代後半頃には「一億総中流」という事がが一般的になるなど、ジニ係数が北欧並みになるという状態が進みました。

、

2000年頃から、この状況が逆転するのですが、これは長期化した円高不況とそれを何とかしようとした財政金融政策の結果でしょう。

此処から明らかになることは、経済が健全に成長する過程では、政策宜しきを得れば、民主主義社会では、格差社会化が進まないという事は明らかに可能だという事です。「例外的』などと言っていまわずに、やれば出来ると考えるべきと言いたいところです。

もちろんそこには所得税の累進度の高く維持し、社会保障制度の充実を急ぐといった政府の先進国へのビジョンもあったでしょう。

しかし、株式投資のマネーゲーム化を促進するようなレバレッジの高さは不健全なものという伝統的な考え方が一本筋を通していたようにいもわれます。

勿論、この検証には確りしたデータの収集分析が必要です。それは多くの学者、研究者がやっておられます。

実業に関わる世界の中で、あの時代を経験してきた庶民の一人としては、マネー重視のアメリカ流でない、実体経済重視の日本型経済社会、キャピタルゲインとインカムゲインを確り識別するような意識こそが、社会の格差化の進行を阻止するもので、本気になればそれは可能だということを、現実の経験をもとに、今の政策担当者にも知っておいて頂きたいなと思っているところです。