今日、日本銀行から、輸入物価、輸出物価、企業物価の2022年5月分が発表になりました。

国会では、政府の物価対応が駄目という事も含めて、内閣の不信任案が出たり、紛糾していますが、国会という所は国民のためにある所ですから物価を政争の具にするより、与野党ともによく考えて、本当に国民のためになる政策を考えるようにしてほしいと思います。

そのためには、今の物価上昇の要因を政治的にではなく、経済現象として分析し、何が国民のために最もいいのかを議論してほしいと思います。

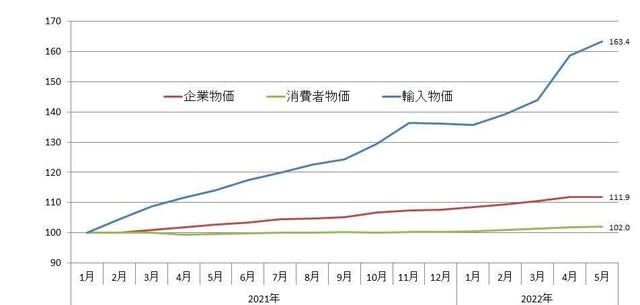

ところで今のインフレに関して重要な「主要3物価指数の5月速報」が出そろいました。先日消費者物価の東京都区部の5月分、今日輸入物価指数、企業物価指数が出たわけです。輸入物価が上がり始めた2021年1月を基準にした三者のグラフを下に示します。

輸入物価指数、企業物価指数、消費者物価指数の推移(2021年1月=100)

資料:日本銀行、総務省

このグラフは、毎月新しい数字の発表ごとに載せて、半年、1年後まで見ていこうとして出しているものです。

今日発表の日銀の輸入物価と企業物価は、今月から基準年が2015年から2020年に変わり、品目のウェイトなども改定になっているので前月載せたものとは多少違いがあるかもしれませんが、グラフ上ではわからない程度でしょう。

マスコミは「企業物価が前月に続き最高」と言っていますが、見て頂きますと、その通りで上昇していません。これで上昇が止まれば結構ですが、輸入物価を見て頂きますと、多少スピードをあげて、上がり続けています。

もともと今のインフレは輸入資源価格などの価格の上昇と、それに最近円安の影響がが重なっているわけですから。輸入物価が上がり続ければ、いずれ企業物価に影響してくることは当然で、企業物価はまた上昇に転じ、消費者物価に影響することは容易に予想されます。

問題は消費者物価ですが、政府が目標にした2%はやっと達成しましたが、2021年4月まで低下傾向だったので、5月でやっと102です。

しかしご覧いただきますように今年の2月からは、微妙ですが、はっきり上昇の動きが見えるようになっています。

4月、5月、6月あたりで、グラフ上でも上昇傾向がはっきり見えてくると思われます。

国会の議論でもそうですが、庶民の関心は当然消費者物価で、国会も当然そうでしょう。インフレのもともとの原因は輸入物価ですから、物価は構造的に考えないと、単に抑えようとしても、補助金を出しても、いわゆるパッチワーク、後追いのつぎはぎ政策では解決するものではありません。

因みに、アメリカでで8%も消費者物価が上がって、FRBが金利を引き上げ、円安になっていますが、なんでアメリカでそんなにインフレが酷くなるかという理由は、アメリカのコアコア指数(日本でいえば生鮮食品とエネルギーを除く総合)の上昇が6%にもなっている事からも明らかですが、それはアメリカが自家製インフレをやっているからにほかなりません。

日本のように行儀正しく、便乗値上げや賃金インフレを起こさない国は、外国から見れば、異常に見えるようです。この辺りは、5月の消費者物価(都区部の速報ではなく)の正式な数字が出たとき、これも毎月やることにしている消費者物価指数の分析で、ご説明できればと思っています。

国会では、政府の物価対応が駄目という事も含めて、内閣の不信任案が出たり、紛糾していますが、国会という所は国民のためにある所ですから物価を政争の具にするより、与野党ともによく考えて、本当に国民のためになる政策を考えるようにしてほしいと思います。

そのためには、今の物価上昇の要因を政治的にではなく、経済現象として分析し、何が国民のために最もいいのかを議論してほしいと思います。

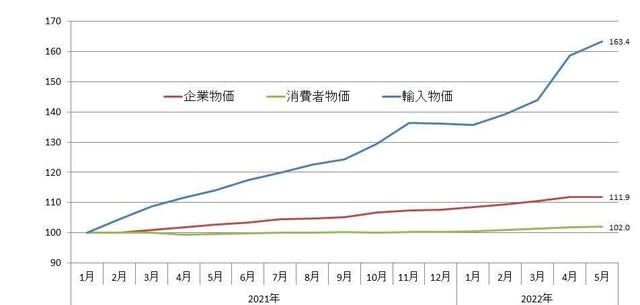

ところで今のインフレに関して重要な「主要3物価指数の5月速報」が出そろいました。先日消費者物価の東京都区部の5月分、今日輸入物価指数、企業物価指数が出たわけです。輸入物価が上がり始めた2021年1月を基準にした三者のグラフを下に示します。

輸入物価指数、企業物価指数、消費者物価指数の推移(2021年1月=100)

資料:日本銀行、総務省

このグラフは、毎月新しい数字の発表ごとに載せて、半年、1年後まで見ていこうとして出しているものです。

今日発表の日銀の輸入物価と企業物価は、今月から基準年が2015年から2020年に変わり、品目のウェイトなども改定になっているので前月載せたものとは多少違いがあるかもしれませんが、グラフ上ではわからない程度でしょう。

マスコミは「企業物価が前月に続き最高」と言っていますが、見て頂きますと、その通りで上昇していません。これで上昇が止まれば結構ですが、輸入物価を見て頂きますと、多少スピードをあげて、上がり続けています。

もともと今のインフレは輸入資源価格などの価格の上昇と、それに最近円安の影響がが重なっているわけですから。輸入物価が上がり続ければ、いずれ企業物価に影響してくることは当然で、企業物価はまた上昇に転じ、消費者物価に影響することは容易に予想されます。

問題は消費者物価ですが、政府が目標にした2%はやっと達成しましたが、2021年4月まで低下傾向だったので、5月でやっと102です。

しかしご覧いただきますように今年の2月からは、微妙ですが、はっきり上昇の動きが見えるようになっています。

4月、5月、6月あたりで、グラフ上でも上昇傾向がはっきり見えてくると思われます。

国会の議論でもそうですが、庶民の関心は当然消費者物価で、国会も当然そうでしょう。インフレのもともとの原因は輸入物価ですから、物価は構造的に考えないと、単に抑えようとしても、補助金を出しても、いわゆるパッチワーク、後追いのつぎはぎ政策では解決するものではありません。

因みに、アメリカでで8%も消費者物価が上がって、FRBが金利を引き上げ、円安になっていますが、なんでアメリカでそんなにインフレが酷くなるかという理由は、アメリカのコアコア指数(日本でいえば生鮮食品とエネルギーを除く総合)の上昇が6%にもなっている事からも明らかですが、それはアメリカが自家製インフレをやっているからにほかなりません。

日本のように行儀正しく、便乗値上げや賃金インフレを起こさない国は、外国から見れば、異常に見えるようです。この辺りは、5月の消費者物価(都区部の速報ではなく)の正式な数字が出たとき、これも毎月やることにしている消費者物価指数の分析で、ご説明できればと思っています。