'13-08-06

既報北極温暖化でメタン放出、さらに加速し6千兆円損害という。にて、

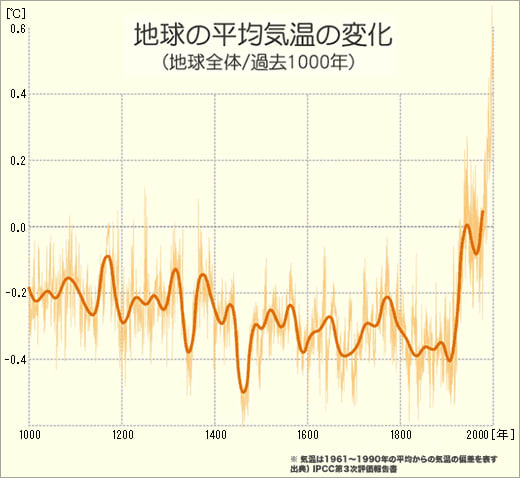

地球温暖化の元凶と言える温室効果ガスCO2の陰に隠れて余り着目されていなかった?メタンが北極の温暖化によって増加しているという。 そのメタンが温暖化を加速して、全世界に60兆ドル(約5900兆円)の損害をもたらすとオランダと英国のチームが英科学誌ネイチャーに発表した記事を紹介しました。

地球温暖化によって、わが国においてはゲリラ豪雷雨による狭い範囲での大洪水が最近、特に頻繁に発生していますが、一昨年、タイで発生した局所集中豪雨による広い範囲の大洪水は時、所、範囲、規模は異なりますが、停滞した雨雲によって発生しています。

それらの原理、要因および発生メカニズムは全く同じとは想えませんが、何らかの原因で停滞した雨雲を誘発しているのでは?と推察しています。

話が少しそれますが、

中国では日常茶飯事化している人工気象操作ですが、

特に、タイは既報によれば、以前は、むしろ旱魃に悩まされ、タイ国王自ら人工降雨の技術を開発して特許出願しています。

我が国を含めた世界各国における人工降雨などの「人工気象操作」の行き過ぎ(副作用)も影響している?のではとも妄想しています。

とにかく、ゲリラ雷雨など水の偏りを是正して、地球温暖化によって大気圏に蒸発した水を自在に制御して、ゲリラ豪雷雨による被害、水不足を少なくするために人工的な降雨分散化技術の進展を望んでいます。

関連投稿:

ゲリラ豪雷雨による被害、水不足を少なくするために人工的な降雨分散化技術の進展が望まれる

既報でも記載しましたが、誤解、妄想?杞憂かもしれませんことを

予め断っておきます。

以下、既報今年のゲリラ豪雷雨の発生地域の地殻の特徴および周辺環境について調べました。との比較のため、一昨年発生したタイの集中豪雨と大洪水に係る記載(2報)を再掲しました。

目的は、要因・メカニズムとして、以前、どのような参考情報を引用して、どのように妄想していたか参考にするためです。

(再掲開始)

異常気象に係る記載を調べました。(その20:10-26追加更新 タイ国の大洪水の原因は?)

2011-10-26

「既報までにて、世界の異常気象のホットスポット(仮説)として、米国大陸の中央部、ヨーロッパ大陸、中国大陸、フィリピン周辺における度重なる気象変動について紹介してきました。

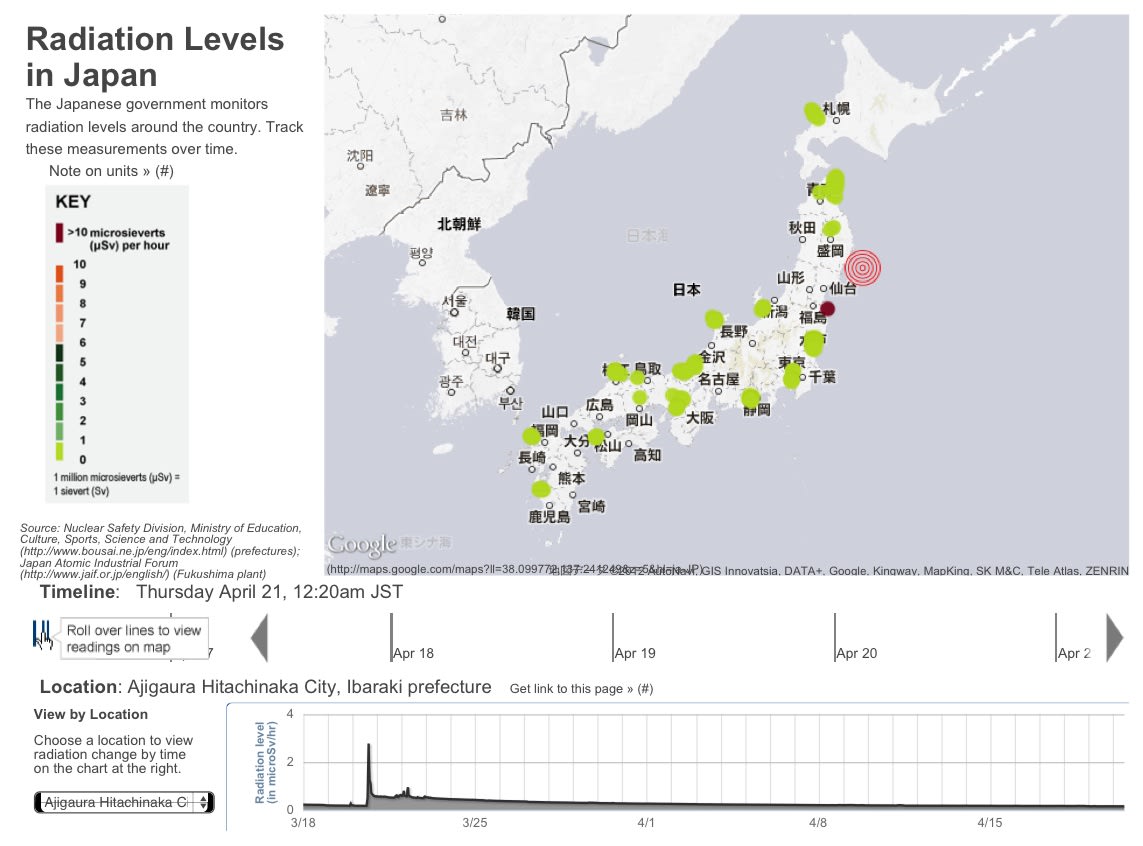

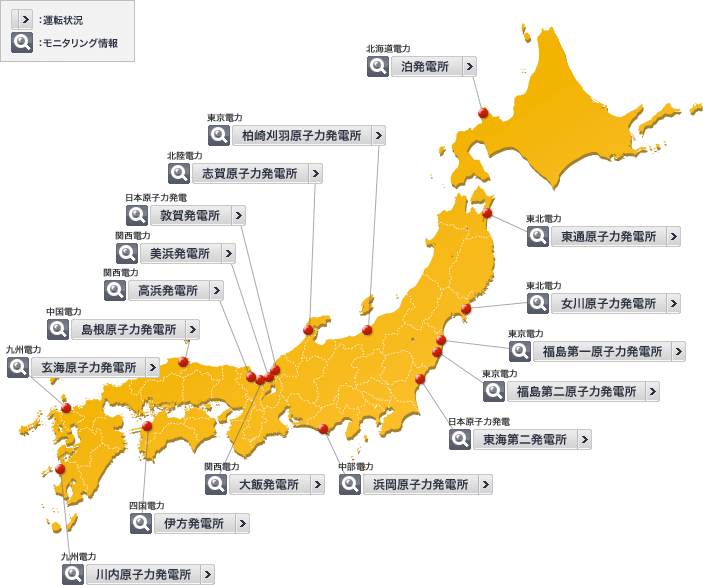

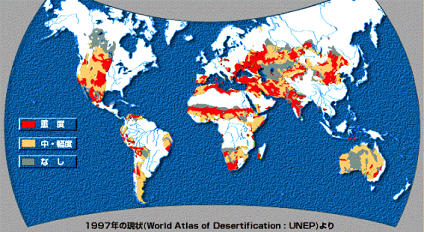

基本的には原発立地地区、核実験実施地区、火山帯の周辺地区で囲まれた周辺で発生しているようです。

海を挟んでフィリピン周辺に立地するタイ国および周辺国にて、最近発生している未曾有の大洪水に係る記載を調べました。

既報でも記載しましたが、妄想?杞憂かもしれませんことを

予め断っておきます。

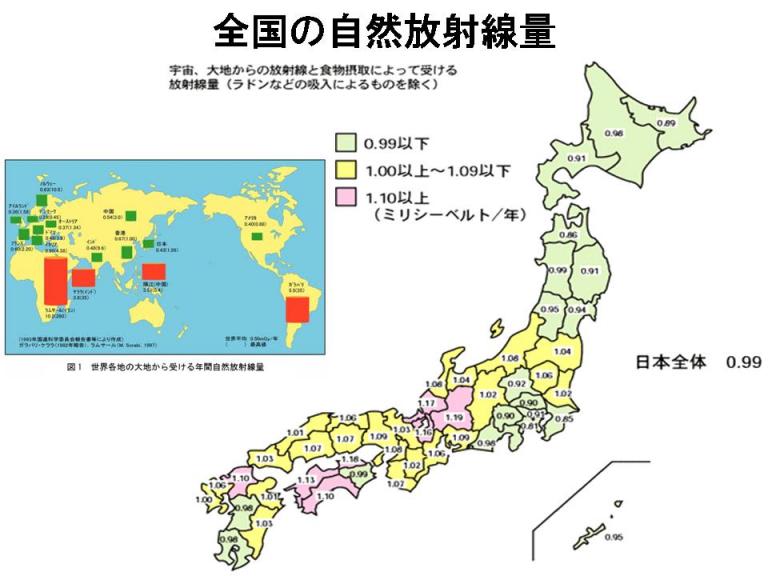

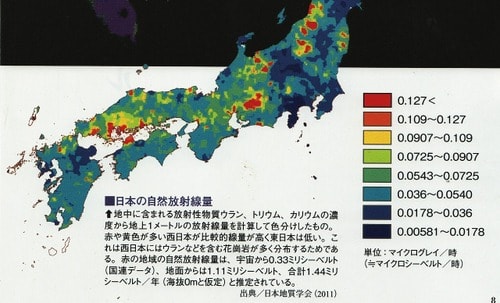

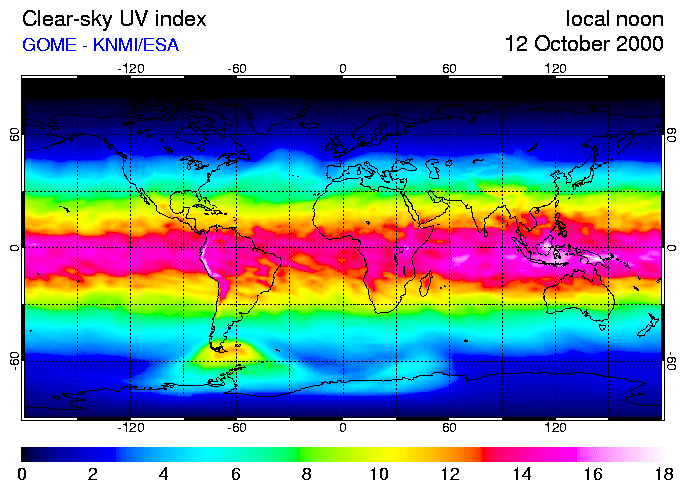

既報で記載したブラジルと同様に、亜熱帯から熱帯地区であることに加えて、中国、インドなどと並んで世界有数の大地からの自然放射線量が高い地域に囲まれ、日照時間が長く、UVインデックス(紫外線) が高い地域であります。

および、インド、中国の原発と赤道付近の太平洋での核実験で大量実施された熱的な影響が考えられます。 (文末の引用図参照)

フィリピン、タイの場合は、オゾンホール(オゾン濃度の減少)による紫外線(入熱)の増加による南極、北極の氷解および、世界各所で実施された既報の2000回を優に越す原爆実験よって、今なお大気中に残留していると推察される上記の放射性塵(いわゆるエアロゾル)などの影響が個人的にあるのでは?と考えています。

基本的には、上記の人工的な入熱の増加による海水温の上昇など地球温暖化に及ぼす諸要因に加えて、既報にて記載しました温暖化に伴ってメタンが地上に解離して、大気圏の放射能と反応して臭化メチルのような「オゾン層破壊ガス」、「人工降雨剤的な物質」の影響があるのでは?と考えています。

すなわち、オゾン濃度の減少によって紫外線(最終的には熱化)が増加して温暖化に上乗された結果、海水温が上昇して大量の水蒸気が形成されて、人工降雨効果によって、豪雨・洪水をもたらしたと想われます。

既報によれば、タイはむしろ旱魃に悩まされ、タイ国王自ら、人工降雨の技術開発をして特許出願しています。

既報に記載しました我が国を含めた世界各国における人工降雨などの「人工気象操作」の行き過ぎ(副作用)も影響している?と直観しました。

いかがでしょうか?

加えて、「オゾン層破壊」については、既報の最近での北極、および、おおよそ1980年以降に形成された南極での急激なるオゾンホールの形成について個人的に素朴な疑問として妄想していますが、その根本原因は定かではありません。

最近の豪雨・洪水は我が国を含めて、今回の赤道付近の東南アジアなどで多発していますが、その他の原因として考えられる新な要因について追加しました。

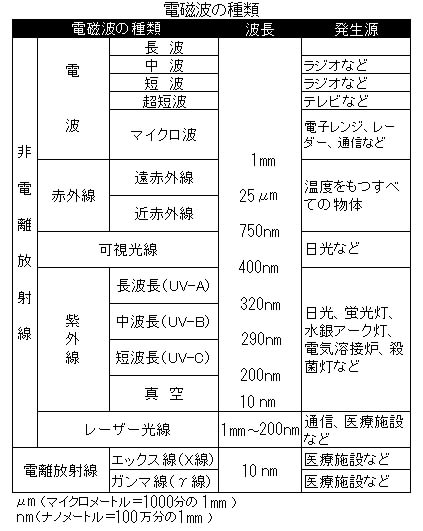

気象観測用、太陽光発電送電用、通信用など種々の波長の電磁波(高周波)の送受信による電離層のかく乱の影響がメタン、CO、オゾン、CO2、水素、水蒸気、雲、窒素、酸素、放射性塵、電離放射線、との相互間における何らかの反応によって生成された化合物による豪雨・洪水への影響もあるのでは?

参考投稿:(メタン発生事例)

・地異に影響する要因に係る記載(メタンハイドレイド)

・地異に影響する要因に係る記載(海底など地殻の亀裂)

・水田土壌に生息する微生物によるメタン生成

・地異に影響する要因に係る記載(メタンガスが出る都会の地盤)

・地異に影響する要因に係る記載(天然ガス採掘でメタン汚染の可能性)

例えば、電磁調理器のような波長は水を振動加熱する効果があるし、電離層にメタンが存在すればメタンの炭化など真空度に応じて様々な反応が起こりそうです。

人工降雨剤、オゾン層破壊物質が生成しても不思議ではないと妄想しました。

フィリピン、タイ、ミャンマーなど赤道付近の最近の洪水は地球を包む電磁波の網に記載されているインドネシアブキティンギの赤道大気レーダー(EAR)が異常気象を2次的に加速しているのでは?

引用:つながっているこころ2

>>詳しく見る

http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-2685.html

洪水要因に係る関連投稿

・異常進路台風15号に係る考察

(急激な右折とスピード変化から想う列島沈没の可能性)

メタン、オゾンに係る関連投稿

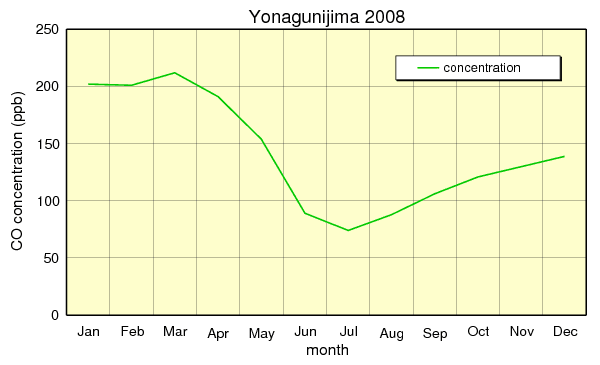

・環境中のオゾン濃度とメタン濃度、一酸化炭素とはなぜ連動するのか?

・環境中のメタン、一酸化炭素はどのようにしてつくられるか?

電磁波に係る補足資料

・天変に影響する要因に係る記載(天変と地震予知との関係)

・天変に影響する要因に係る記載(その4:大気圏より上の宇宙空間)

核実験実施事例

図中白印が実験場所、印の大きさが実験回数の多少」

次に、

異常気象など天変地異の要因に係る記載を調べました。(タイ国の大洪水時の雲の有無やエアロゾルの観察)

2012-02-29

「 既報に引き続いて、「異常気象など天変地異の要因」を調べています。

地球および大気圏中の水の循環挙動(バランス)および調節機能が崩れはじめて、加速し始めたためなのか?

グローバルレベルおよび局地における水の偏り、水の多寡(豪雨⇔渇水)には、

一体何が影響しているのでしょうか???

その真因を調べるため、世界各国にて疑問を解決するために、CO2、オゾン、エアロゾルなど温室効果物質の分布実態を調べるために、さまざまな観測衛星を 打ち上げています。

わが国でも水蒸気や海面水温などを探るため、水循環観測衛星「しずく」を今夏までに打ち上げる予定という。詳しく>>

今回はタイ中部を中心に大洪水が発生実態を温室効果ガスを観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)に搭載されているCAI(雲・エアロソルセンサ)によって観測した結果に係る記載を調べました。

(転載開始)

地球が見える

2012年2月29日掲載

タイ国の大洪水

(一部割愛しました。タイ洪水画像のアニメーションなどは本文参照)

「タイ国では、2011年の7月から12月にかけて、タイ中部を中心に大洪水が発生しました。・・・

ここでは、我が国が2009年1月に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)*に搭載されているCAI(雲・エアロソルセンサ)が2011年11月1日から12月25日までに観測した画像をアニメーション(図1)で見てみます。・・・

*)温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)は、地球温暖化の原因とされている二酸化炭素やメタンの濃度分布を地球表面に区切った測定ポイントで観測しています。

雲・エアロゾルセンサ(CAI)は、この測定データを補正するために、雲の有無やエアロゾルを観測する画像センサです。・・・

観測画像について

観測衛星:温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)

2011年11月1日から12月25日までに観測した画像をアニメーション(図1)

・・・温室効果ガス測定の誤差要因となる雲やエアロソルの観測を行い、温室効果ガスの観測精度を向上します。

TANSO-CAIは、4つのバンドで地上を観測します。図1は、いずれも可視域のバンド2(664 ~ 684ナノメートル)、近赤外域のバンド3(860~880ナノメートル)、可視域のバンド1(370~390ナノメートル)を赤、緑、青に割り当てカラー合成しました。この組合せでは、肉眼で見たのと似た色合いとなり、次のように見えています。・・・」

本文を詳しく見る

(転載終了)

温室効果ガスの観測精度を向上して、 タイ洪水の観測のみならず、水蒸気を含めた温室効果ガス(CO2、メタン、オゾン、・・・)の発生状態を解析して、最近頻発している異常気象(極端に暑くなったり、寒くなったり、豪雨・豪雪)を解明してもらいたいと思います。

関連投稿:

- 天変に影響する要因に係る記載(エアロゾルと雲との関係)

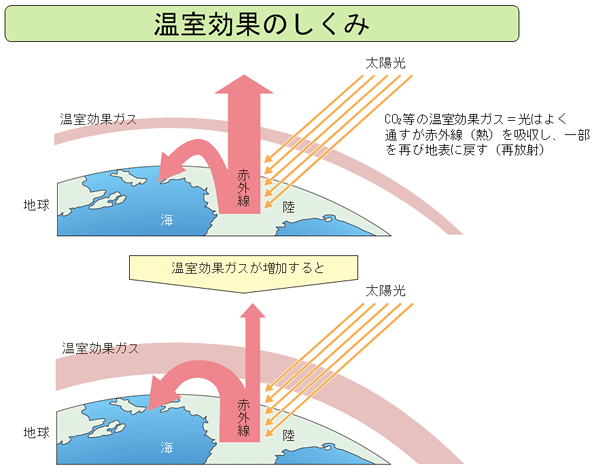

温室効果ガスの効果として、既報の記載では

「・・・電磁波は、さらに大気中の雲や水蒸気、そして二酸化炭素に(特に波長の長い方の赤外線が多く)吸収され、最終的に、可視光線を中心にした部分が地表に到達する。

このようにして地表に到達した太陽光は、熱エネルギーに変換される。そしてこの熱エネルギーは、今度は、赤外線となって地表から宇宙に向けて放射されるのである。

ところが、大気中にある水蒸気や二酸化炭素は、この赤外線の一部を吸収してしまい、全量が宇宙には放射されない。

吸収されたエネルギーは、また、地球に放射されたり、あるいは宇宙に放射され、最終的には、すべてが宇宙に放射され、エネルギーバランスがとられる。

結局、大気中の二酸化炭素や水蒸気は、地表からの赤外線が、直ちに全量が宇宙空間に放射されるのを緩和し、それによって昼夜の温度差を和らげ、・・・」という。

詳しく見る>>

*参考文献:

http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=2711

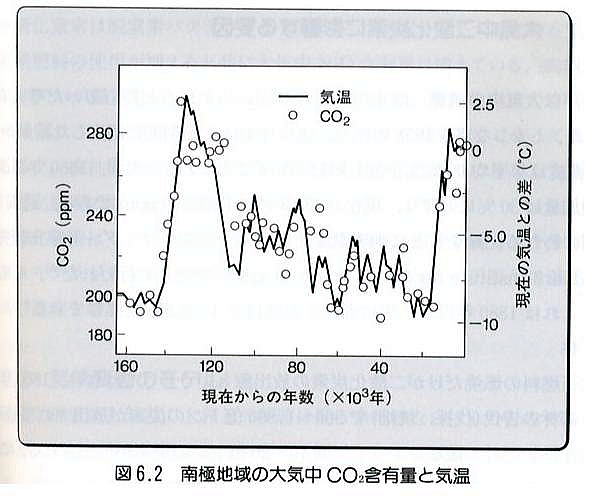

「・・・地球温暖化により、ツンドラが乾燥して大量のCO2を排出するようになるのか、あるいは氷が溶けて池や湖になり微生物が有機物を分解して大量のメタンを排出するようになるのかは、データによってしか明らかにできないと科学者は話している。・・・」との記載もあります。

(補足)「4-3 水分子の吸収スペクトル」によれば、http://150.48.245.51/seikabutsu/2003/00213/contents/0006.htm

γ線 X線 →紫外線← →赤外線←

→透過力大←

(可視光) 」

⇒ 水に対して青色の電磁波の透過性が大きく、赤外線の吸収が大きい。

吸収エネルギー分は熱となる。

参考投稿:

異常気象など天変地異の要因に係る記載(その2:'12-12-26~) 」

(再掲終了)

⇒既報【再掲】2011年の再来か?昨今、未曾有のゲリラ豪雷雨が頻発。その原因は雲と地面の電位差か?と思ってますが、雨雲を引きつける要因として電気のみならず磁気効果も考えなければならのだろうか?再掲を読み返してふと思う次第です。

地下水(2011年3月31日)

地下水(2011年3月31日)