'14-04-24投稿、追加

国際環境NGOグリーンピースのIPPC紹介の記事によれば、

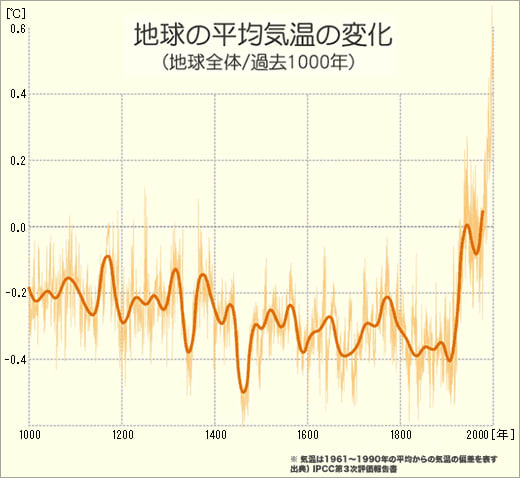

「よく「地球温暖化」と言われる現象は、科学者のあいだでは「気候変動」と呼ばれています。

気候変動は、気温の変化だけでなく、降水量、風の流れの変化、海流の変化、海面上昇など、大きな地球の気候の変化のこと。

地球規模の気候変動は、動植物など生物の生息域や生態系の変化を招くと考えられています。」という。 >>詳しくは

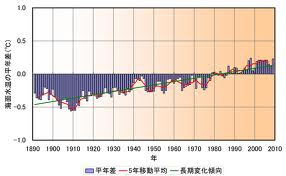

地球温暖化中なのか?寒冷化中なのか?諸説紛々していますが、個人的には、寒暖差の激しい気象が増幅されていると思われます。

その原因について諸説展開されていますが、山火事による森林の消失の影響もあるという。

関連投稿:

世界各地の山火事が多い昨今。山林の減少による気象異変対策が望まれる。

(2013-06-26)

世界各地の緑地の減少。 なぜだろうか?(その2:山火事の原因・現状)

(2013-07-18)

この傾向はここ数年来続いています。

以前の記事

World Voiceプレミアム 2008年7月10日

「森林が燃えて消えていく

地球温暖化と山火事の“恐怖”の相関」によれば、

「地球温暖化と山火事――。その“恐怖”の相関関係に警鐘を鳴らすのは、10万人以上の科学者と市民からなる国際的な非営利団体(NPO)「憂慮する科学者同盟(UCS)」に所属するブレンダ・エクワゼル博士だ。このままでは、高温と乾燥の悪循環で森林が燃えて消えていくと警告する。・・・

昨年10月に発生した南カリフォルニアの山火事は1週間以上にわたり燃え続け、甚大な被害をもたらしたが、問題は地球温暖化現象で山火事の危険性がどんどん高まっていることだ。

もともとこの時期は雨が少なく、砂漠からの季節風もあり乾燥しているが、原因はそれだけではない。気温上昇が山間部の雪解けを早め、夏から秋にかけて土地や木をいっそう乾燥させ、山火事が起こりやすい状況をつくっている。

イエローストーンの山火事(1988年)は2万5000人の消防隊員と1億2000万ドルの巨費を投じたが消火できず、結局3ヵ月も燃え続け、12月に雪が降り出してようやく鎮火した。2006年に米国が費やした山火事の消火活動費用は約17億ドルに達したとの試算もある。

カリフォルニア州では、この30年で大規模な山火事が約4倍に増えた。温室効果ガスを吸収する木が大量に失われ、気温上昇と山火事の頻発を招く悪循環にはまっている。

カリフォルニア州の年間平均気温はこのまま温暖化が進むと今世紀末に最大で4.4~5.8度(セ氏)上昇すると予測される。そうなると、熱中症、呼吸器障害、心臓病、感染症などの健康障害も深刻になる。

また、気温上昇は海面の水位も押し上げ、大洪水や水没の危険性を高める。100年に一度起こっていた大洪水が、10年に一度になるかもしれない。

私たちはこのような被害を最小限にするために、最大限の努力を払わなければならない。特に世界の約4%の人口で、全体の4分の1近くの温室効果ガスを排出している米国の責任は重大だ。

ブッシュ政権は温暖化対策にずっと消極的だったが、2006年に野党民主党が議会多数を取ってからは変化が出てきた。

また、カリフォルニア州では自動車メーカーに厳しい排ガス規制を課し、2016年までに30%の削減を義務づける州法が制定された。米ビッグスリーら自動車メーカー側はこれを不服としているが、彼らは当然の責任を果たすべきだ。カリフォルニア州は全米最大の自動車市場であり、排ガスが最大汚染源になっているのだから。

米国の自動車メーカーは今後、燃費効率を優先していかなければならないが、その点では厳しい排出規制を遵守している日本企業を見ならってほしい。(談)・・・」という。

最近でも、わが国でも雨が少なく乾燥していたため山火事が発生していましたが、

ロシア極東で大規模な森林火災が続いているという。

ロシアの声 2014 4月 24日

ロシア極東 27カ所で森林火災続く

「ロシア極東では、この一昼夜の間に、24件、5000ヘクタール以上の森林火災が消し止められた。極東連邦管区林業局報道部が伝えた。

消火活動には、924人が動員され、164台の車両が使用されたほか、8機のヘリコプターを含め航空機14機も参加した。

またこの一昼夜に火災が広がった面積は、5100ヘクタールを越えた。最も状況が深刻なのは、アムール州で、4400ヘクタール以上が炎に包まれた。

極東連邦管区の保護地域で森林火災が始まった当初からこれまでに、1153件の火災が発生、12万1600ヘクタール以上が燃えた。なおその多くは、森林でなく草原だった。

昨年の同じ時期、極東連邦管区では20件の森林火災があり、1400ヘクタール強が被害に会った。それに比べると、今年の状況は、極めて深刻だ。」という。

この原因は猛暑と旱魃の影響というが、以前の人工衛星から見るロシアの森林火災の記事

ニュースの社会科学的な裏側

2010年8月14日土曜日によれば、

「今年はロシア全土が猛暑と干ばつに襲われている。首都モスクワの7月の平均最高気温は24℃、平均最低気温は14℃だが、7月29日に130年の観測史上最高となる気温38.2℃を記録した。記録的な熱波は、干ばつを引き起こし、結果として山火事と泥炭火災を各所で誘発している。非常事態省によると、8月11日現在で612件の山火事が続き、今も9万2700ヘクタールが延焼。少なくとも54人が死亡、約3500人が家屋を失った(毎日新聞)。

多数の山火事写真があがっているが、広大なロシア国土での被害範囲を確認するには、衛星からの写真等の情報が分かりやすいときもある。

以下はNASA Earth Observatoryの8月7日に撮影された衛星に取り付けられたMODISの写真だ(Smoke over Western Russia : Natural Hazards)。雲のように見える部分が、山林火災で発生した煙で、赤い小さな丸が山火事の発生現場だ。ウラル山脈の西側を、広く煙が覆っているのが分かる。・・・」という。

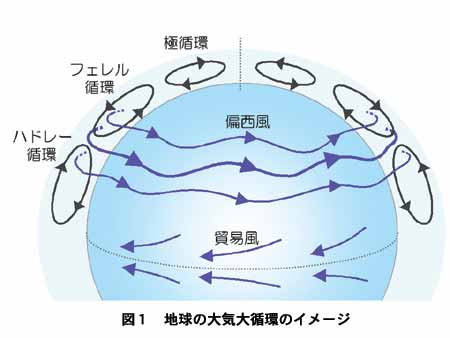

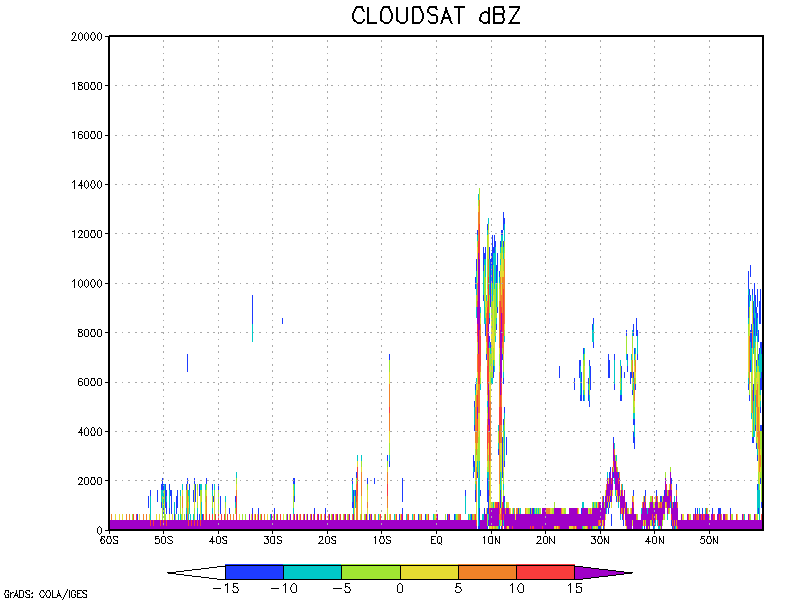

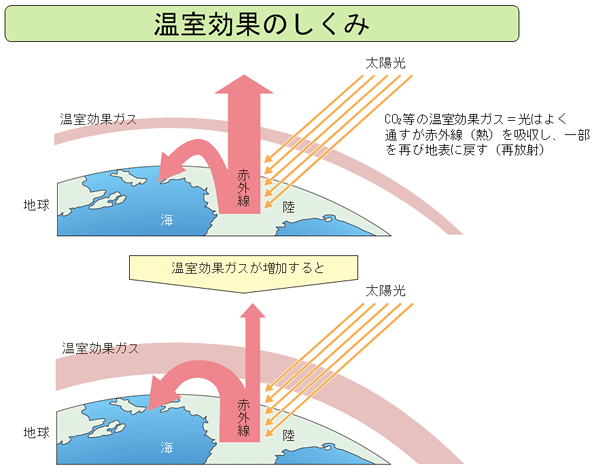

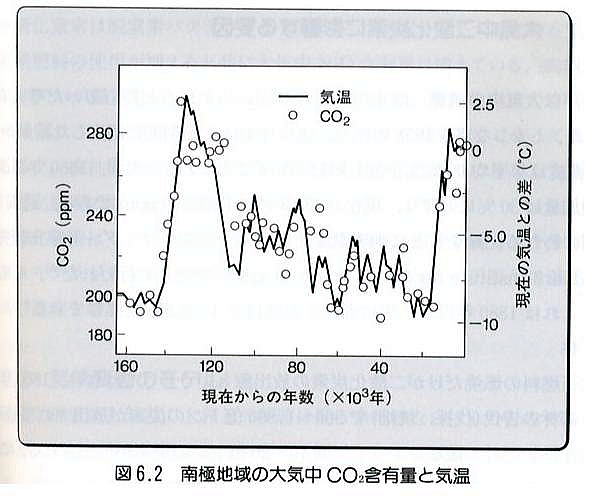

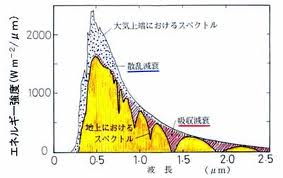

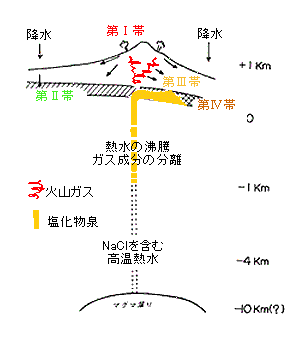

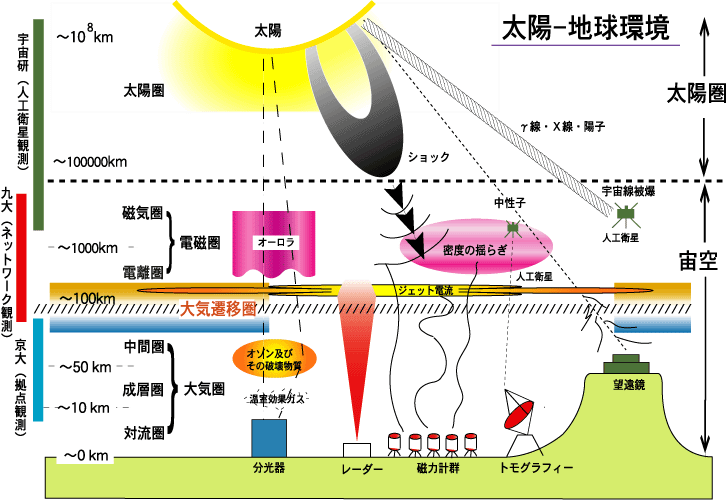

⇒温暖化の原因は個人的には、世界各地、特に、北半球にて大量に発生している大気汚染物質(砂塵、PM2.5などのエアロゾル)が 風向きの変化によって未曾有の地域にも飛散して、雲の核となることによって、大気圏において温室効果を支配する水の偏り、性状変化が増幅されたことが原因か?と思っていますが、

関連投稿:

北極温暖化でメタン放出、さらに加速し6千兆円損害という。

(2013-08-02)

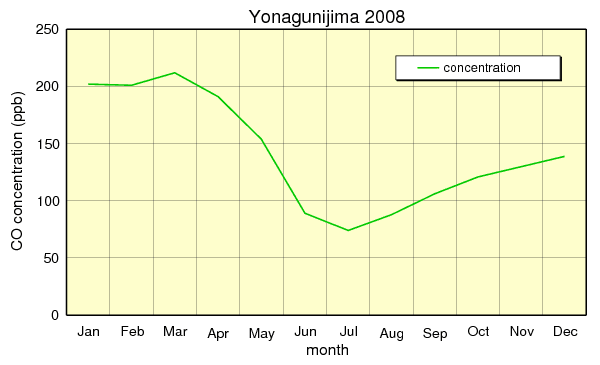

既報メタンの地球環境に及ぼす影響に係る情報の整理(2013-07-04)によれば、一般的には、メタンは水蒸気、CO2についで、温室効果ガスとして地球温暖化に影響していると言われていますが、個人的には、メタンによる地球環境に及ぼす影響は想像以上に大きいのでは?と思っています。

地球環境に影響を及ぼすメタンについて整理すれば、

そこから、新たな発想が出てくる可能性があるのでは?と思われます。

メタンは2003年の全球平均濃度は1,787ppbであり、CO2濃度400ppmでその量は少ないが、とにかく密度の小さいガスなので大気圏、電離圏に及ぼす影響も大きいのでは?と想っています。

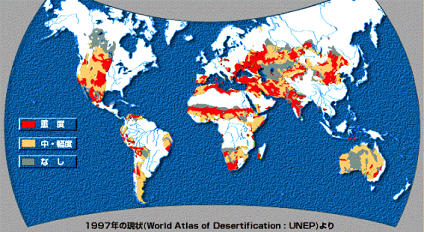

世界の砂漠化の現状

引用:鳥取大学乾燥地研究センター

砂漠化の原因・現状

http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/japanese/desert/genin.html

最近の世界各地の気温上昇として

引用:つながっているこころ2

http://cocorofeel.blog119.fc2.com/blog-entry-12061.html

NASAの2013年11月の気温マップ

北半球での変化が大きいことがわかります。

また、MIMIC-TPWによれば、砂漠地帯周辺では可降水量が少なく乾燥状態であることが推察されます。 >>詳しく見る

参考関連投稿:

【追加・再掲】地球温暖化の要因に係る記載(大気圏の水の偏りの影響とその評価方法)(2014-04-10)

引用:毎日新聞 2011年10月3日 東京朝刊 によれば、

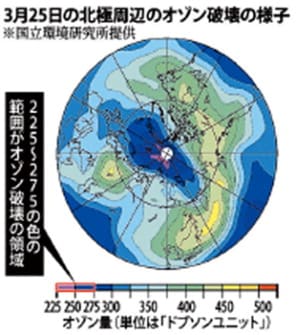

オゾンホール:北極圏で最大 破壊規模、南極に匹敵--3~4月

http://mainichi.jp/select/science/news/20111003ddm001040067000c.html

グローバルな気候変動要因について、「北極圏でのオゾンホール増大」、「南極になぜオゾンホールが発生し易いのか」という「風が吹けば桶屋が儲かる」的な切り口で断片的に調べてきましたが 個人的には地球表層圏変動の原因を雲の分布、「水の状態変化」「水の局所的な偏り」がなぜ発生することが問題であると着目しています。

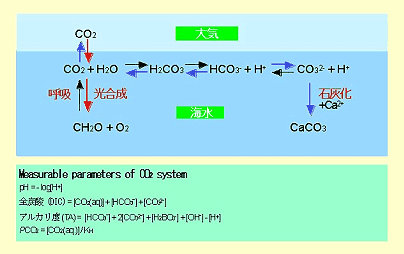

温室効果ガスの観測精度を向上して、 タイ洪水の観測のみならず、水蒸気を含めた温室効果ガス(CO2、メタン、オゾン、・・・)の発生状態を解析して、最近頻発している異常気象(極端に暑くなったり、寒くなったり、豪雨・豪雪、旱魃)を解明してもらいたいと思います。

最近得た情報では、海上の雲量の減少は、今世紀中に摂氏3度以上の地球温暖化をもたらすという。(2014-04-23)の引例

ナショナルジオグラフィック ニュース

「 海上の雲が減ると温暖化が進む?」http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=20140106001

「・・・◆温暖化で雲量が減少

研究が取り上げた海上の雲は、空の低層で太陽光を反射するため、地球温度を下げる効果がある。地球温暖化によって、今世紀は高温、低湿度の空気がより多く海上の雲と混じりあうため、雲量が減少し、その冷却効果も低下すると研究は示唆する。 ・・・ 」という。