'14-01-19投稿

既報米国で地震に先だって発生する謎の発光現象、ついに解明か?という。

に引き続いて、地震前の発光現象に係る記載を調べました。

地震前に異状発光する現象について、地震雲と並んで万人が地震予知できる方法として興味があり、地震発生メカニズムとならんで、なぜ発光するのか個人的には実際に見たことがないので実体不詳につき関心を持って調べています。

現在のYouTubeでは、地震発光現象はたくさん投稿されているという。

既報の引例でアメリカにあるサンノゼ州立大学とNASAエイムズ研究センターに所属する物理学者フリードマン・フロインド氏は

「特徴的な発光現象が3つ、4つと続いたら、地震が発生する可能性が高いといえるだろう。頻繁に目撃できる訳ではないが、もし突発的に光った場合には十分注意してほしい」。

地震予知に利用する意見には懐疑的な研究者も多いが、フロイント氏は、「もちろん課題はまだあるが、光を見て避難して助かった人も実際にいる。今後は実験室で再現する研究に取り組むつもりだ」と方向性には自信を持っている。「発光の詳細を理解し、ほかのさまざまな指標と組み合われば、予知の精度を高めることができるはずだ」。 という。

msn産経ニュース 2014.1.10

「地震前の発光現象」発生メカニズムを研究http://sankei.jp.msn.com/wired/news/140110/wir14011014300000-n1.htm

(一部割愛しました。)

「地震の発生前に、まれに出現する「地震発光現象」。これまで記録されてきたケースを分析し、この現象が起こる理由を解明しようとする論文が発表された。・・・

2011年、桜島噴火が活発だったころ、「地震発光現象か!?」と題する動画が「YouTube」に投稿された。タイトル部分にはさらに続けて「UFO群か!?!」とある。20世紀の前半ならば、後者の反応が一般的だったかもしれない。しかし現在のわれわれは、空に現れる白または色つきの謎めいた光の球が、実際には地震活動によるものだと知っている。それらは地震の発生前、またときに発生中に出現し、あるときは虹色の光や炎に見え、またあるときは何時間も消えない。

1900年代にあるイタリアの司祭が、この現象について著した文献によると、記録に残る目撃例は、古くは紀元前89年にさかのぼるという。そして、現在のYouTubeでは、地震発光現象はたくさん投稿されている。・・・

2008年の四川大地震の30分前に撮影されたという上空の動画(上の動画)や、2011年にニュージーランドのクライストチャーチを中心に起こった地震でのもの(次ページに掲載)などだ。

地震の際に発光現象が起こること自体はもはや議論の対象ではなくなったが、なぜそのような現象が起こるのかはこれまで解明されてこなかった。現象が非常に珍しいため、分析が難しいからだ。

しかしこのほど、地震学者チームが、過去の例をできるだけ多く分析し、なぜこの現象が起きるのかを解明しようとする研究論文を「Seismological Research Letters」誌に発表した。研究者らは地震発光現象を、垂直に近い断層等において、地面が引っ張られる際に、応力によって生じる電流を地表へ向けて解放することで発生するものだと考えている。

65件の現象を分析

今回の研究では、ヨーロッパと南北アメリカ大陸において特に広く記録されている目撃例65件を取り上げている。それらの地震の規模は、リヒター・スケール(マグニチュード)で3.6~9.2、発生時期は1600年以降だ。

説明のつかない発光現象は古くから目撃されていたが、19世紀後半に入って、アイルランドの地球物理学者およびエンジニアで、地震学(seismology)という言葉を生み出したロバート・マレットが、紀元前1606年から紀元後1842年までの発光現象を集めた「On the Facts of Earthquake Phenomena」(地震現象の事実について)と題するリストを出版した。その他の資料も参考にして、研究チームはリストの改良版を作成した。

過去のリストには本当の目撃談に混じって、突拍子もない虚偽の報告もかなり含まれていたが、「特定地域の目撃報告(カナダ、ケベック州のサグネ、ペルーのピスコ、イタリアのラクイラなど)の多くは、世界の互いに遠く離れた場所での出来事にもかかわらず、形状や色が類似している(球体で炎のような発光物だったなど)こともあり、EQL(地震発光現象)が現実に広範囲で発生していることを示す証拠とみなすべきだ」と研究チームは記している。

65件の発光現象のうち、85%がリフト(地球のマントル上昇に伴い地殻が膨張し割れるなど、地殻に伸張作用が働いてできた形状)やその近傍で発生しており、さらに97%が、垂直に近い断層のそばで発生していた。

ただし、垂直に近い断層で地震が発生すること自体がまれだ。研究によると、記録に残るすべての地震のうち、プレート内断層に沿って発生するものは5%にすぎないという。にもかかわらず、発光現象はほぼすべてそのような場所で発生している。

「地震発光現象がなぜ、他のタイプの断層でなく、リフト環境においてよく発生するのかは、われわれにもまだよくわかっていない」と、論文の共著者のひとりで、ケベック州天然資源省に所属する地質学者のロベール・テリオは述べる。「しかし、例えば沈み込み帯などでは、断層は30~35度の角度で傾斜しているのに対し、これらのケースにおいてリフト環境を特徴づけているのは、垂直に近い断層だ」

また、地震の前や最中ではなく、発生後に発光現象が起きることも非常にまれだ。このことから、発光現象が起こるのは、地下の岩石が互いにこすれ合うのに伴い、地表下で急速に力が発生し、変化が生じるためではないかと研究チームは仮説を立てた。

避難に役立ったケースも

この仮説は、論文の共著者で、米航空宇宙局(NASA)エイムズ研究所の地球科学部門に所属する研究者、フリードマン・フロインドが行ってきた研究(PDF)が基になっている。

「(フロインド氏の)実験によって、高度変成岩および火成岩が偏差応力を受けると、岩石中の電荷担体(イオンなど、電荷を運ぶ自由な粒子のこと)が活性化し、岩石を半導体に変えることが明らかになった(中略)。応力を受けると、鉱物粒子は結晶粒界(多結晶体において、隣接する結晶間に存在する界面)に沿って滑る、すなわち転位(結晶中に存在する、線状の格子欠陥)が粒子全体を移動することにより、(火成岩を構成する鉱物内に普遍的に含まれる)過酸化架橋(peroxy bond、peroxy link)が壊れる」

すると、岩石中の負に帯電した酸素原子が分離し、酸素イオン群を放出し、それらは「応力を受けた岩体から流れ出る」。このとき、これら電荷を帯びた原子群は、周囲の空気を電離してプラズマを生成する。「プラズマは“爆発的に”地表へ抜けていき、目に見えるまばゆい光を発すると考えられる」と、研究チームは説明している。「正孔電荷キャリア(phole)と呼ばれる可動電荷キャリアが、応力勾配に沿って流れていくと、それらはやがて地表に蓄積し、空気分子を電離して、発光その他の現象を引き起こす」

地表へ勢いよく向かうこの動きから電荷が生成されるのは、垂直に近い断層が原因かもしれないと、研究チームは考えている。「ここに提示した研究の枠内でみると、このような観測結果は、地殻において発生するすべての応力が、地震につながる壊滅的な岩石破壊を引き起こすわけではないという事実とも一致する」

この説はまだ、十分な観測結果に基づいているとはいえない。

また、発光現象に関しては、例えば、地表下における岩石の圧電効果(物質に力を加えると、それに比例した表面電荷が現れる現象)によって発生する電場や、磁場の乱れなど、ほかの説も存在する。

数時間続くこともあるとはいえ、発光現象は通常は短時間であることから、地震の早期警告システムとしてはあまり役に立たない。それでもテリオ氏は、発光現象と地震との関連性が広く一般に認知されることは有益だと考えている。

テリオ氏によると、2009年にイタリアで起きたラクイラ地震の前に、空に閃光を目撃した地元住民が、家族を連れて避難したケースもあるという(この地震では、石畳の上をちらつく直径10cmほどの炎を大勢の人が目撃している)。」という。

⇒貴重な研究に基づく「仮説」と思われます。

この説はまだ、十分な観測結果に基づいているとはいえない。数時間続くこともあるとはいえ、発光現象は通常は短時間であることから、地震の早期警告システムとしてはあまり役に立たないというが、

今回の研究では、超巨大地震があまり発生していないヨーロッパと

南北アメリカ大陸において特に広く記録されている目撃例65件が取り上げられていますが、

参考情報:ウィキペディア「地震の年表」

http://ja.wikipedia.org/wiki/

%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AE%E5%B9%B4%E8%A1%A8

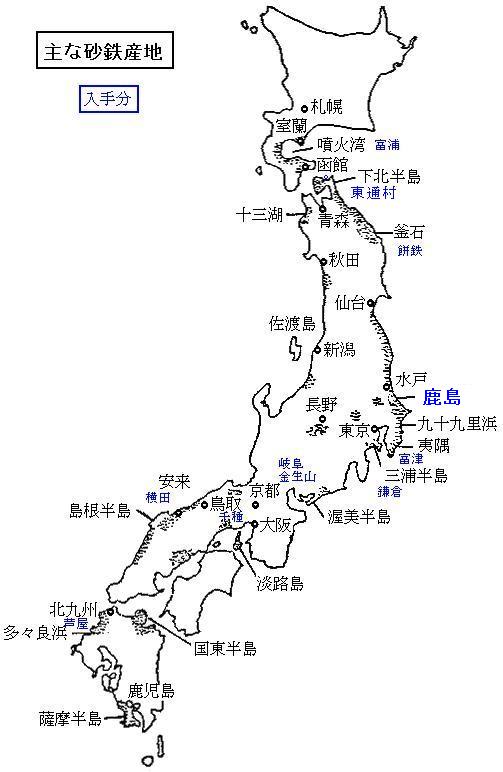

基本的には、さまざまなタイプの異状発光は松代地震のような内陸震源型の地震でしか観察されない?現象かと想われますが、

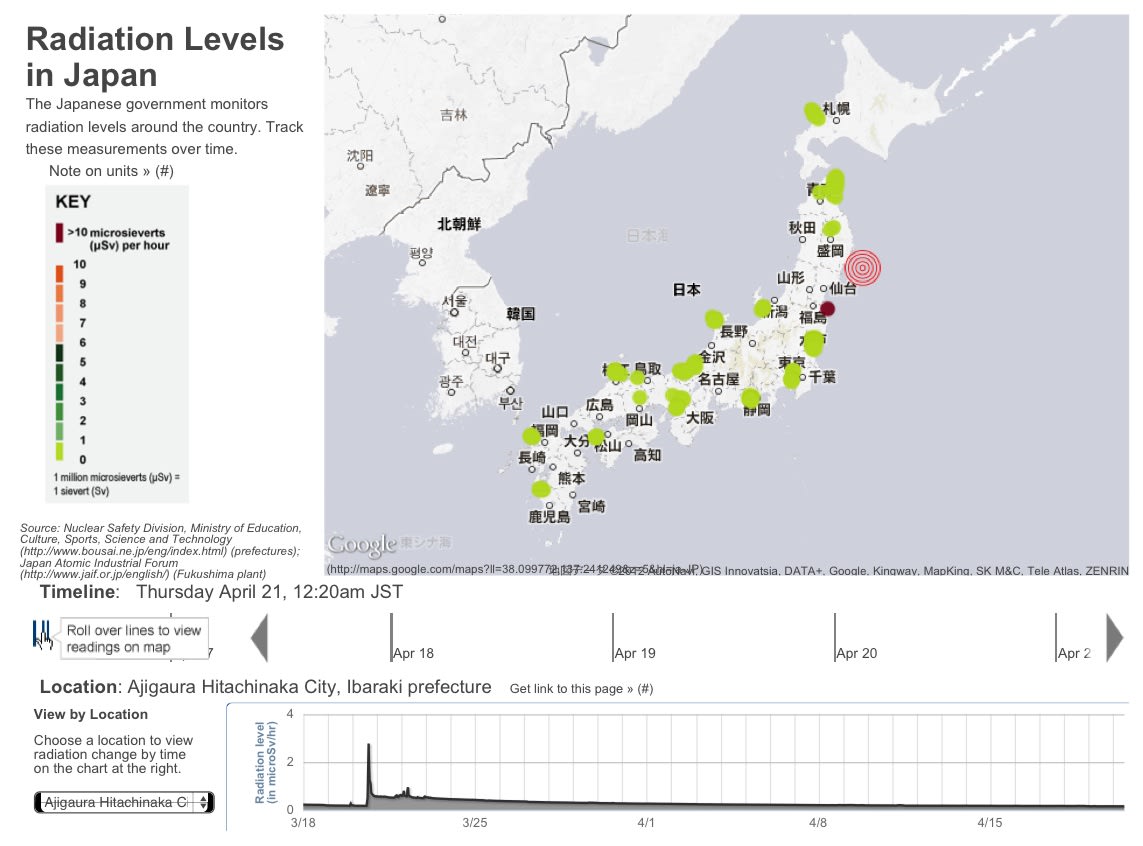

環境放射能の変化⇔地殻の地質、地層の状態変化が交互に影響している過程において、

「地震・津波規模に付随する現象」として誘起されているという

ほかのさまざまな指標

自然科学的な

目に見えない1) 「爆縮現象」、2)地下水中のラドンの変化、3)地殻中からのオゾンの発生、4)環境中のベータ壊変によるベータ線(電子線)、ニュートリノ)の増加、4)大気イオン濃度の増加 、5)、電磁波ノイズの発生、

また肉眼観察が可能な6)地震雲の発生、7)鯨など生命体の異常行動などとの関連で、

大津波を伴った海底震源であった3.11を含めた有史以来の歴代超巨大地震との関連で、異常発光がどのように影響を及ぼしているのか?興味あります。

関連投稿:

今までの「地震および津波に係る投稿」(その3:'13-03-25~'13-12-31)の整理

(2014-01-01)

放射化現象に係る投稿(その6:地震予兆としての異常発光現象のメカニズムの仮説)(2013-01-15)