'13-12-11投稿

「環境goo 生物多様性特集」によれば、 「~地球から生きものがいなくなる日~

・・・生活環境の悪化により絶滅に追い込まれたトキ。

生物があらゆるところで生物同士でつながっており、

生きるための環境が成り立ってからこそ、生きてこられる・・・

私たち人間にとっても普段食べている肉や魚が食べられない時代が

数十年後、数百年後には訪れてこないとも限らない。

つい一昔前には見られていたゲンジボタルやメダカは

絶滅危惧に分類されていることからも想像できるだろう。・・・

人為的に行ってきた行動がこの生態系ネットワークを乱してきたのだ。

もちろん人為的に行った影響だけではなく、

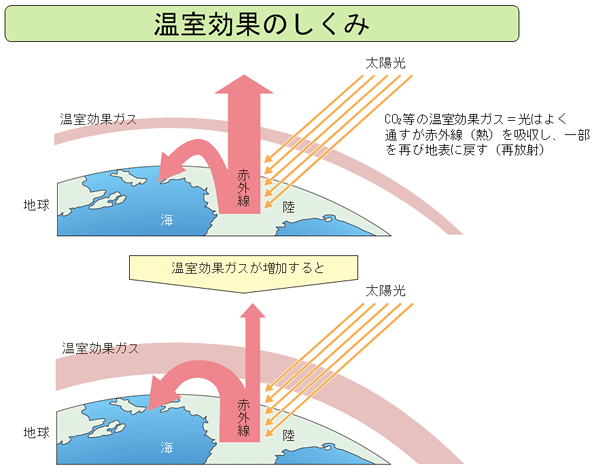

地球温暖化による生態系への影響も当然のことながらあることは事実だ。・・・

「地球から生きものがいなくなる日」が本当に訪れてしまうかもしれない。」という。

生物多様性特集で問われる「地球から生きものがいなくなる日」が訪れることを個人的には杞憂していますが、「旧き良き日」が失われないように、その原因がどのようなものか?と思いつつ、断片的ながら記載した今までの投稿を整理しています。

既報生物多様性・生態系異変に係る投稿のまとめ('10-10-11~'12-05-08)

(2012-05-13)に引き続いて、個人的なメモとして整理しました。

□生態系の異変について

・地中海における海面上昇と生態系の異変との関係について

(2012-11-15)

「海面は149センチ上昇」とのことで、ふと思ったのは、現在、問題となっている世界各国の原発周辺に集まってくるクラゲです。

海水面の上昇の原因は地球温暖化による極圏の解氷によると言われています。地中海は太古は陸地であったとも言われ、黒海、わが国の瀬戸内海と同様に、水の出入りが少なく温暖化の影響を受けやすいという。また、一時的な海水面の上昇も起こりやすいのか?

クラゲは既稿「生態系の異変に係る記載(クラゲの跋扈の原因は放射能か?)」の引用文献において、海水温度の上昇によって繁殖し易いとも言われていますが、

個人的には、以前、クラゲは放射能が比較的に多く含まれる海(水)に強いか好きか?と思っていましたが、引用「クラゲの大発生は生態系破壊の予兆」

2008年06月25日 発信地:パリ/フランス

には「地中海において、過去2世紀のクラゲ大発生は12年周期で増減していた。今夏も地中海沿岸区域ではクラゲの大量発生が予想されている。発生そのものは珍しい現象ではないが、問題は発生の頻度と、その後の個体数維持の長さだ。約2世紀にわたって収集されてきたデータによると、通常、クラゲは12年周期で大発生し、その状態を4-6年維持したのち、正常な個体数に戻る。

だが今夏にも大量発生が起きれば、8年連続となる。」という。

つまり、局所的に「熱」があり、海水温度が高いところを好むと推察されます。

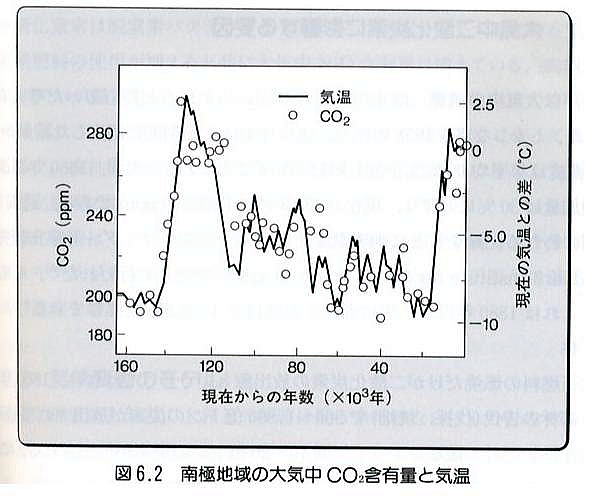

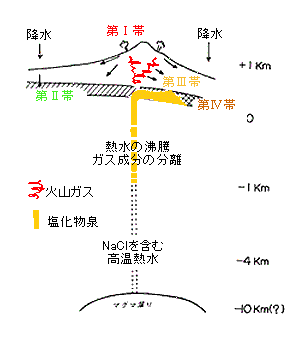

地球温暖化の一因として、CO2のみならず、宇宙、地殻から放出されている巨大なエネルギーを持つ環環放射能(放射性物質)からのアルファ線、ベータ線、中性子線による放射化もしくは励起によって、境境中のさまざまな物質を励起してガンマ線、紫外線などの有害な電磁波を発生させて最終的に生成される熱による可能性も推察されます。

太陽活動のみならず、超彗星爆発起因の放射能、大陸移動に伴なう火山帯周辺の地殻の亀裂などからの放射能漏出現象の周期がどのように成っているか? また、どちらが支配的なのか?

関連投稿:環境放射性物質が影響する諸悪について

地下マグマ、宇宙、原発、核実験などから環境中に放出されている

巨大なエネルギーを持つ放射性物質(主に、エアロゾル化している大気圏放射能)からのアルファ線、ベータ線、中性子線による放射化もしくは励起によって、環境中のさまざまな物質を励起してガンマ線、紫外線などの有害な電磁波を発生させて最終的には熱になる可能性が推察されます。詳しく見る>>

・地震前の海洋生物の彷徨に環境放射能の増加が関係するのか?

(2012-12-15)

大地震が発生する前に、クジラ、イルカなど海洋生物の生態異常・彷徨(異常な行動)がしばしば報告されています。しかし、理由は科学者にもはっきりとはつかめていないと言われています。

個人的には、既報の地震雲、電磁波ノイズと同様に、これらは環境放射能の影響ではないか?と思っています。

・マイクロプラスチックによる海水汚染は進んでいる

(2013-01-24)

日経サイエンスによれば、毎年何百万トンも捨てられているプラスチック粒子を食べると,製造時に添加されていた化学物質が健康を脅かす恐れがある。さらに,海水中を浮遊するプラスチック断片は有害物質を引き寄せて周囲の海水に比べて100~100万倍に濃縮するという。

・消えた巻き貝「イボニシ」 福島第一周辺沿岸30キロに係る考察

(2013-03-28)

イボニシは日本のほぼ全域に生息し、波打ち際ではごく普通にみられる貝だ。二十年以上にわたってイボニシ調査を続けている堀口さんは「ある地域からまったく姿を消してしまう例は非常に少ない。原発から出た放射性物質や汚染水などが関係している可能性もあると指摘されている。

関連投稿:原発停止で周辺の海洋環境が劇的に改善という。(2013-11-29)

稼働中に海に放出され続けてきた原発から出る温排水が止まったことで、原発周辺の海域の環境が回復してきているという声が各地から挙がっている。(東京新聞)

・生物多様性に係る記載(その3:福島原発周辺で「動植物異常」相次ぐ)

(2013-04-05)

福島第一原原子力発電所からの放射性物質で汚染された地域で、動物や植物に異常が多く見られることが研究者による調査で明らかになったという。 (東洋経済 ON LINE)

・メタンの地球環境に及ぼす影響に係る情報の整理

(2013-07-04)

既報「地球温暖化に係る記載の整理(〜12-07-03)」を見直して感じることは個人的な妄想ながら、現状、メタンはCO2、PM2.5、環境放射能と並んで地球環境に有象無象の影響を及ぼしているのでは?と

地球温暖化は異常気象など天変地異、生態系に影響を与えていると想われます。

大気中のメタン濃度は19世紀初頭から増加を続けており、WDCGGの解析では2003年の全球平均濃度は1,787ppbである。この値は18世紀以前の平均的な値である700ppbに比べて2.5倍に達しているという。

・世界各地で頻繁する魚の大量死 原因はさまざまか?

(2013-08-21)

引例によれば7月18日から8月初旬に、突如、世界各地で頻発する魚の大量死は日本でも静岡、沖縄で魚の大量死が発生したというが、高緯度のアラスカ、英国から低緯度の中国南部、インドネシアまで、その原因はさまざまであると想っていますが、福岡県の池でも発生したという。

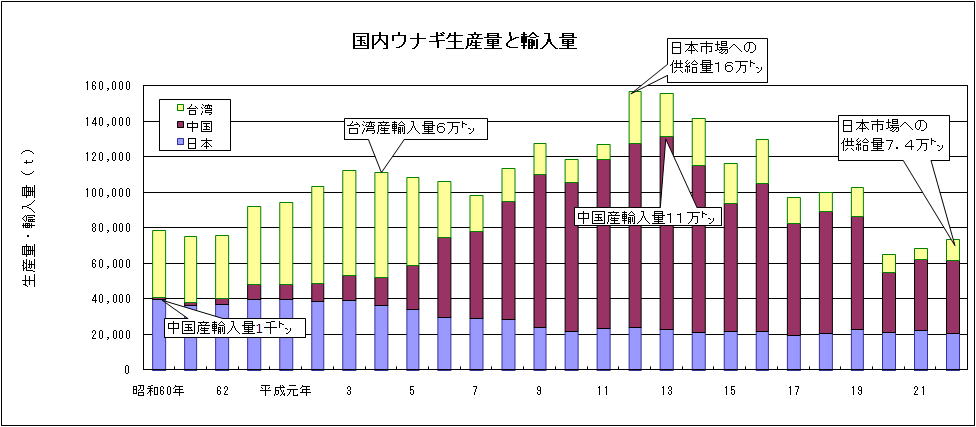

・昨今のウナギの異常な高騰はシラスの年間漁獲量の激減という。完全養殖の早期開発に期待。

(2013-08-28)

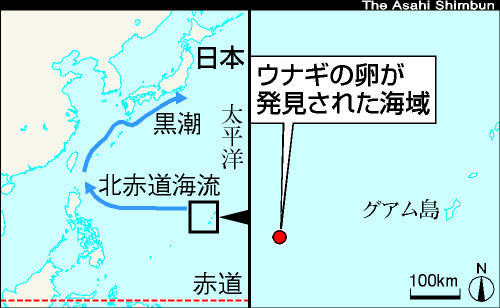

シラスウナギの国内捕獲量は、15年の24・4トンから25年は5・2トンに激減している。シラスウナギは水質に敏感なため、養殖にあたっては、水槽に残った餌を短時間で入れ替える技術や餌の開発が課題となっているという。(msn産経ニュース)

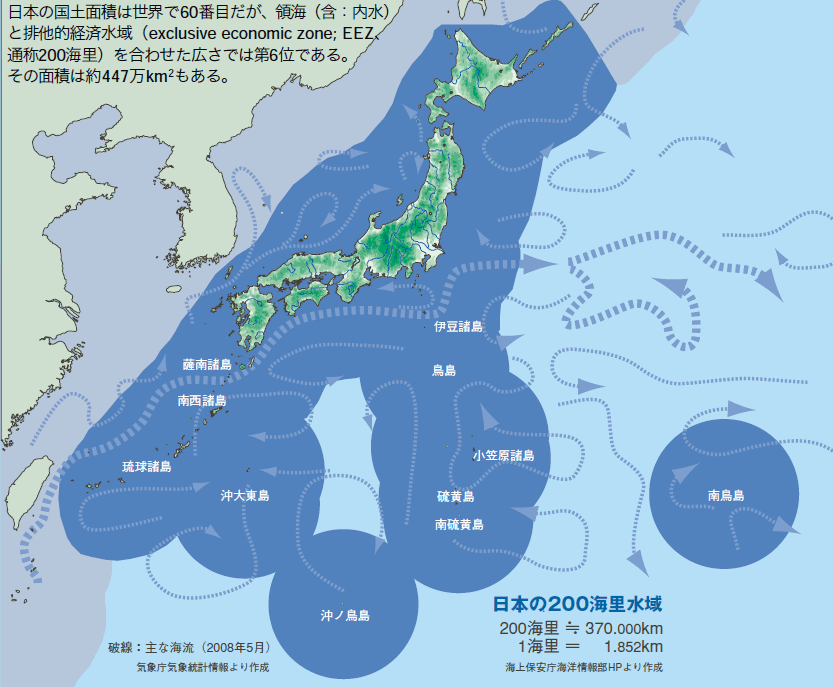

引例図に見られるように、南シナ海、東シナ海経由で回遊するシラスウナギの国内捕獲量の激減の原因究明も期待しています。ニホンウナギの稚魚の漁獲量は近年、1970年ごろに比べて1~2割程度に激減しているという。

・1980年前後から発生し始めた生態系異変に係る記載の整理

(2013-10-15)

既報トリチウムは国内外で日常的に海へ流されており健康への影響は少なく必要以上に恐れることはないという。(2013-09-23 )が、「塵も積もれば山となる」類のように、規格内で少量とはいえど、永年放出されれば、地球温暖化、ひいては環境温度に敏感な生態系に影響を及ぼしてくるのでしょうか?

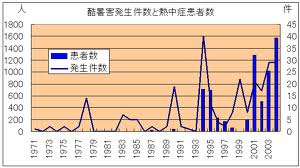

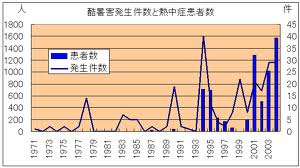

とりわけ、人に対して有害な熱中症は1980年前後を境として年々増加しているようです。既報猛暑、熱中症に係る記載を調べました。(その1:昔と暑さの質が変化していないか?)(2011-07-18)の記載によれば、

google画像検索から引用した下記の近年の猛暑(35℃以上)発生件数と熱中症患者数比較しても昨年(2010)はけた違いに多いことが判ります。

(google画像検索から引用)

猛暑発生件数は世界の原発が開始された時期に対応して観察されます。熱中症患者数は原発が急速に普及し始めたことから観察され始めて、チェルノブイリ原発事故(1986年)の数年後、原発発電量が多くなるにしたがって、確実に増加してはじめているように観察されます。

<原発普及状況>

(google画像検索から引用)

個人的には、その傾向は1970年から1980年前後を境にして、顕在化してきたかと想っていますが、1980年前後をエポックとして発生し始めた生態系異変に係る記載を以下に整理しました。

世界的にも絶滅の危機に瀕する生物が多いことが指摘されています。

生物多様性に係る記載(その5:2万900種が絶滅危機にあるという。原因は)

(2013-07-03 )

この原因については生物学者によって研究されていると思われますが、

微生物・生物の生息に多大な影響を及ぼすという生活環境温度が高くなってきつつあるのも一因かと思われますが、それ以外にも環境水の汚染の影響もあるのでしょうか?

□対策に係る投稿

・体内に摂取された放射能の除染

・体内の放射能を浄化する食べ物

・【追加・再掲】 体内の放射能を浄化する食べ物に係る情報の紹介

(2013-08-24)