'14-04-26投稿、04-30修正・追加

枯渇、高騰する可能性のある石油火力およびウランを利用した原発に代わって、再生可能なエネルギー(以下、再生エネ)発電による低コストかつ安定した自給電力の供給が将来的には望まれますが、なぜか?わが国の再生エネの普及は欧州諸国のように進んでいません。

参考:

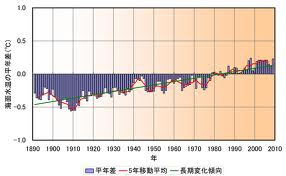

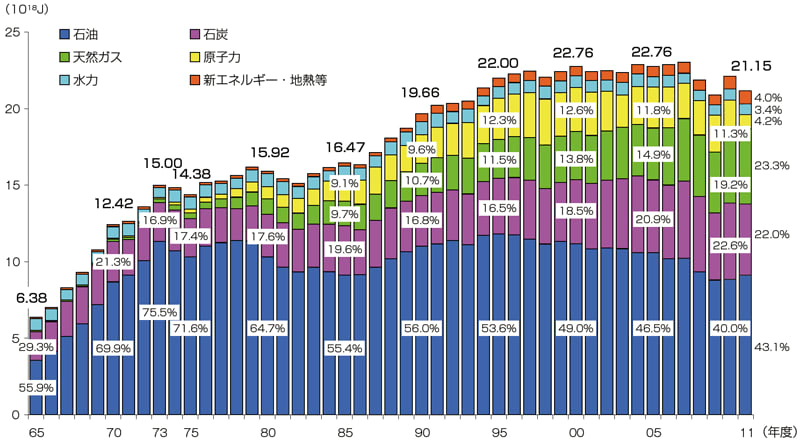

【第211-3-1】一次エネルギー国内供給の推移

(クリック→拡大)

(クリック→拡大)

引用:

「経産省」エネルギー白書

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm

2011年までの統計

ドイツのエネルギー関係データ

電力に占める再生可能エネルギーの割合

引用:ドレスデン情報ファイル

http://www3.ocn.ne.jp/~elbe/kiso/atomdata04.html

なぜだろうか?

既報でも記載しましたが、妄想?誤解?かもしれませんことを

予め断っておきます。

最近の情報では、その原因のひとつとして、再生エネの普及が進んでいないのは「発送電分離」が進まないことが原因という。(2014-04-05)が、個人的には、3.11原発事故の被害復旧にかかる多額の経費からみて、地震多発地帯では決してその安全とは想えない原発に頼って、再生エネ、自然エネの進展に対して真摯に取り組んでこなかったため?と想われます。

加えて、この立ち遅れはバブル期の円高で石油などで化石燃料、エネルギー資源を比較的安価に手に入れられたことも要因のひとつであったか?と想われます。

現状、再生エネの発電コストが高いため、その普及には買い取り補助制度による負担があり、一時的に原発を利用した場合、化石燃料を輸入しないため、その電気代は安いと思われますが、

既報都知事選 「脱原発」「自然エネ」への帰趨はどのようになるのだろうか?と注目しています。(2014-02-09) にて記載しましたが、

細川護熙氏「原発ゼロこそ最重要テーマ」 東京都知事選【会見速報】http://www.huffingtonpost.jp/2014/01/21/hosokawa-tokyo-governer_n_4635756.htmlによれば、

「原発がなければ日本の経済が成り立たないという人がいますが、もう2年間原発は止まったままではありませんか。もちろんそのために火力発電の燃料費など相当なコストを海外に払っているわけですが、今までの無責任態勢によって天文学的なコストがかかっている。それが見えない形で税金として国民の負担にされて、原子力のコストが安いというごまかしとウソがまかり通ってきました。原発の安全性の問題、核のゴミのことを考えたら、原発がいかに割に合わないかは明白です。」との言葉は重みがあります。

参考情報:

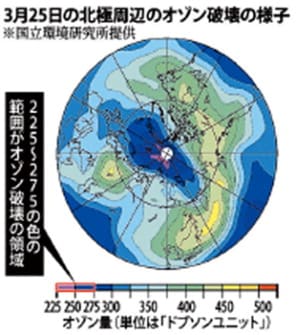

・原発からの放射性汚染物の廃棄・排出に係る問題および関連情報

原発創始国の米国ではスリーマイルの原発事故以前から原発は経済的な問題から、原子力発電が日本ほどは重宝されていないという。

【追加・再掲】各種エネルギー確保の現状 および原発、再生エネの位置づけに係る情報

引例:アメリカの原発事情(’03/11/25)

http://simlabo.main.jp/simrepo/r038.htm

また、中国は石炭火力発電などによる燃焼煤煙(PM2.5)が問題となっていますが、大規模水力発電、および風力、太陽光、太陽熱など再生エネを含めた自然エネによる総発電量は世界一のようです。

参考関連投稿:

再生可能なエネルギーに係る記載(その27:世界の再生エネなど電力設備の普及実態の整理)(2014-02-10)

大地震、大津波の心配が少ない欧州におけるドイツの一貫した脱原発政策について、

および、再生エネの画期的かつ着実な進展の背景として、既報日本の再生可能なエネルギーの現状('10-11-22~'011-07-14)に記載しましたが、

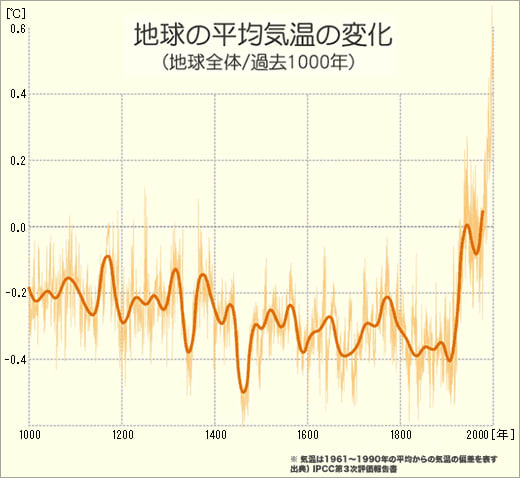

ドイツの再生可能なエネルギーへの政策転換の原動力は国民哲学に起因することに加えて、既報に記載しましたように、チェルノブイリ原発事故による残留放射性物質とフランス(含むドイツ)の原発からの廃熱、産業廃棄物に囲まれたヨーロッパ中央部各国で頻繁に発生している洪水、猛暑・旱魃による損失、被害額は相当なものであり、国民全体の生活・生計を阻害・圧迫していることも原因であると考えられます。

加えて、欧州における再生エネの進展が著しい要因として、

欧州の送電網はつながっているため電気は流入出し、その時々の需要と供給によって互いに調整しあうことができることが計画的に再生エネ化を可能にしていると思われます。 さらに、わが国の送電網は50ヘルツ/60ヘルツに分かれているために、ますます、調整し難いこともあったのだろうか?とも思われますが、

「欧米では当たり前の発送電分離を日本でも義務化して誰でもオープンに送電できるようになれば、再生可能エネルギーは確実に普及する」ことに期待しています。

まえがきが長くなりましたが、

再生可能なエネルギーの普及が進むドイツの拡大時における現状、問題もあるという。

既報再生可能なエネルギーに係る記載を調べました。(その11:ドイツの現状の問題点)(2012-11-13 )によれば、再生エネの着実な進展の陰で並々ならぬ政府の苦労と国民の電気代の高騰?に対する反発があったようです。

東京新聞 2012年5月30日 夕刊

「・・・ドイツは、東京電力福島第一原発事故を受け、二〇二二年までに国内十七基の原発を全廃する脱原発政策を決定。再生エネの電力比率も、現在の約20%から二〇二〇年に35%まで引き上げる計画だ。太陽光発電の能力も昨年までの二年間で約千五百万キロワット増強し、計二千五百万キロワットとしている。

ただ、太陽光発電は従来の電力買い取り制度が、安価な中国製発電パネルに対抗する競争力向上を妨げている上、電力価格の上昇につながるとの指摘が政府内で噴出。メルケル首相は三月、太陽光発電への補助の大幅削減を連邦議会(下院)で可決させた。しかし、連邦参議院(上院)は、太陽光発電メーカーの破綻を招き、エネルギー転換が進まなくなるとの立場から削減を承認していない。」とのこと。

ただ、再生エネの進展の主力である太陽光、風力による発電は気象条件に左右されて、火力、原発のように安定な固定電力としては不向きですが、それでも将来の化石燃料枯渇に伴う電気代の高騰を見据えた脱原発にかけるドイツの執念。

以後の着実な進展状況を見れば明らかです。

参考投稿:

驚愕!ドイツの脱原発を笑ったフランスがドイツから自然エネルギー輸入という。

(2014-02-05)

驚異的!スペインの風力発電パワーが原発を超えたという。

(2014-01-28)

最近の情報によれば、

太陽も風も無料で、しかも無尽蔵にある。それを利用すれば、安くてクリーンな電気が手に入りますよと言われれば、誰でも喜んで飛びつく。しかし、現実としては、電気はどんどん高くなり、脱原発の決定以来、毎年CO2の排出量が増えている。

持てる者は助成金で儲かり、持たざる者は高い電気代を払う

なぜ、電気代が高騰しているかというと、庶民の電気代の中に、再生可能エネルギー(以下再エネ)の助成金が乗せられており、その助成金がうなぎのぼりで増えているからだ。

今では電気代の5分の1が助成金の分で、つまり、私たちはそれを、電気代と共に自動的に負担させられているということになる。しかも、助成金の割合は近い将来、減るどころか、まだまだ確実に増えていく。

すでにドイツ人の払っている電気代は、EUでデンマークに次いで2番目に高い。1位になるのも時間の問題かもしれない。つい最近まで、緑の党は、「脱原発は、ドイツ国民にとって、アイスクリーム1個分ぐらいの負担にしかなりません」と言っていたのだから、高いアイスクリームだ。騙されたと思っている人は多いだろう。

何がこの助成金を吊り上げているかというと、再エネで作られた電気の買い取りにかかるお金だ。ドイツには再生可能エネルギー法というのがあり、そこには、再エネで生産された電気は、全量を20年間にわたって買い取ってもらえるということが明記されている。

そのため、再エネ産業への参入を確実な投資と見て、大規模なソーラーパークやウインドパークが急増し、あるいは、持ち家のある人は屋根にソーラーパネルを取り付けた。

そこで作った電気はすべて、市場価格よりも高い値段で買い取ってもらえる。その結果、当然のことながら、買い取り値段と市場への卸売価格には差ができてしまい、その差額を助成金で補っている。しかも困ったことに、供給量が増えると、市場での電気の価格が下がるため、再エネの電気が多くなると、電気代は上がる仕組みだ。

再エネを発電している人は、それでも助成金で儲かるのでよいが、負担しているのは、再エネ産業に投資するお金も、パネルを取り付ける持ち家も持たない庶民がほとんどなのだから、不公平な話ではある。

助成金で賄われているものは、他にもある。大きなものとしては、送電線の建設費。風の強い北ドイツで大量に作られる風力の電気を、工業地帯である南ドイツに運ばなくてはいけないため、ドイツを縦断する大規模な超高圧の送電線が必要だ。

それらの建設はまださまざまな事情で軌道には乗っていないが、しかし、進めていかなくてはならないことは自明の理。送電線なしに再エネの開発をしても何の意味もない。

ただ、コストは、主要な3本の送電線だけでも100億ユーロ(1.4兆円)。その他、電圧の変動の大きい再エネの電気に対応できるよう、既存の高圧電線もリフォームしなければならない。それらの経費もすべて、助成金として電気代に乗せられることになる。

さて、その厄介な助成金が、今、違った意味でも論議の的になっている。というのも、実はドイツでは、電気を大量に消費する大企業は、助成金の負担を免除、あるいは、大幅に軽減されているからだ。

国際競争力を落とさないため、そして、雇用を守るためというのがその理由だが、この特別措置により、大企業の支払うべき助成金までも負担させられている庶民は不満を隠せない。助成金分を庶民に肩代わりさせて荒稼ぎをした大企業は、利潤が伸びれば自分たちの配当を増やすに違いないと、疑心暗鬼に陥っている。

また、この大企業のための特別措置は、EU内でも取り沙汰されている。これは自国の企業の競争力を保持するための不当な保護政策であり、平等な競争の原理に違反するというわけだ。

ドイツ政府は、しかし、この特別措置を外してしまうと、化学、金属工業はもちろん、製紙や製陶など、電気を多く使う産業が海外移転に走ると危惧しており、去年より、EU委員会との熾烈な交渉が続いていた。

そして、4月9日、EU委員会とドイツ政府は、特別措置を認めるという方針で合意に達した。この交渉のために奔走したのが、SPD(社会民主党)の党首でもあるガブリエル産業・エネルギー大臣だ。

これに対し、緑の党はドイツ政府を声高に非難。政府が企業のロビー活動に取り込まれ、大気汚染の片棒を担いでいると批判している。緑の党は元々、ドイツの産業のことなど考えない傾向はあったが、それにしても、今まで仲間だと思っていたSPDの変容に唖然としていることは間違いない。

しかし、現在のドイツ政府はCDU(キリスト教民主同盟)+ CSU(キリスト教社会同盟)とSPDの大連立のため、緑の党が何を言おうが気に掛ける様子はない。

だいたい緑の党は、脱原発についてのバラ色の構想を唱えすぎたこともあり、今や政治的に孤立しているだけではなく、支持率も落ちている。環境省もエネルギー政策においては完全に蚊帳の外に放り出された感あり、ドイツは今、経済に重点を置いた政策に専念している。

電気を多く消費する大企業の特別措置に関してもう少し詳しく言うなら、このたびEU委員会とドイツ政府は一応の合意を見たものの、EU裁判所ではこの件はまだ審議中だ。裁判所の判決によって、今回の合意が不当であると見做されたら、また振り出しに戻る可能性もある。

しかも、ガブリエル大臣がせっかく練り上げ、現在、この夏、国会を通そうとしている再生可能エネルギー法の改訂案も、そのままでは進められなくなる。EUというのは、まったくもって複雑な機構なのだ。

さらにドイツでは、脱原発の厖大なコストだけではなく、脱原発の決定自体に対する非難も出始めている。

例えば、2月にミュンヘンの有名な経済研究機関、ifo研究所のハンス=ヴェルナー・ジン所長が、『マネージャー・マガジン』のインタビューで述べているところによれば、脱原発の決定は大きな誤りで、それは「将来の世代に迷惑をかけ、他国に間違った例を示している」のだそうだ。

太陽と風力の電気は「偶然に頼った電気」であり、産業国を支えるエネルギーとして、主要な位置を占めることはできない。つまり、これらの発電施設が「ほとんど無益であることがようやく明らかになってきた」と辛辣だ。

今まで、こういう意見は、あたかも箝口令が敷かれているかのごとく、聞こえてくることはなかったが、今年になって、次々とメディアが取り上げ始めた。ドイツ政府の顧問役であるベルリンのEFI(研究・革新専門家委員会)や、シュレーダー前首相が、脱原発に疑問を投げかけたことは、すでにこの項でも書いた。

再エネの一番のネックは、ジン氏の言うとおり、お天気任せだということだ。だから、発電施設がどれほど増えようが、それらが一切稼働しない時のため、バックアップの発電所が欠かせない。

ドイツの冬場には、日も照らず、風も吹かない日は結構多い。そして、冬場こそ電気の消費量はピークになるのだ。そのため、現在、ドイツの発電施設の総容量は、ピーク需要の2倍以上(1億8000万kW)と、完全な過剰施設になっている。再エネと既存のエネルギーの発電容量がダブっている結果だ。経済効率は極めて悪い。つまり、これがジン氏の言う「偶然に頼った電気」の問題点である。

環境主義者たちが目をつぶる再生エネルギーの欠陥

4月16日、電力会社RWEの株主総会が開かれた。ドイツには大手電力会社が4つある。RWEはそのうちの1社で、エッセン市に本社がある。

総会での報告は壊滅的なものだった。RWEは昨年28億ユーロの赤字を記録、60年来、初めてのことだそうだ。配当金はこの3年で3分の1に落ち、大型株主であるエッセン市にとっては、1900万ユーロの減収となる。

かつてのルール工業地帯のエッセンは、今ではそうでなくても多大な借金を抱えている貧しい州なので、途方に暮れていることだろう。RWEのスポークスマンはインタビューで、発電ができない電力会社がどうやって収入を上げればいいのかと述べていた。

再エネは、小規模な電力需要には向いていても、これで産業国の電気のすべてを賄うことは不可能だというのは、今では素人にでも分かる。

前述のジン氏によれば、例えば、2011年に太陽と風で発電された電気の半分強を、必要な時に使えるものにするためには、400カ所の揚水発電所が必要だそうだ(現在35カ所が完成)。そして、そのためには1000億ユーロ(14兆円)が必要になる。

しかし、それができたとしても、そんな高い電気を使って、いったい何を生産すれば採算が合うのだろう。

環境主義者や反原発派の人たちは、「偶然に頼った電気」という太陽光と風力の、エネルギーとしての致命的欠陥に一切触れないが、なぜそれを無視したまま話を進められるのかが分からない。ときどき停電になっても、それは別に構わないと思っているのだろうか。

再エネの成功は、蓄電をも含めた技術の革新と、助成金なしでも市場に参入できるだけの経済性を養うことなしにはあり得ない。今のドイツの再エネ電気は、市場の原則を無視して作られている。計画経済の支配している国ならそれもアリだろうが、ドイツはその電気を自由市場で売買しているから矛盾が起きるのだ。

再エネ構想は夢があって楽しいが、少なくとも日本の政治家は、ドイツで起こっていることをちゃんと見た方がよい。」という。

⇒太陽光、風力は安定固定電力として不向きのようですが、原発は目先の利便性はあるが、資源枯渇、安全性、加えて長い目で見たコスト高には欠点があり、

個心的には、既報今までの「再生可能なエネルギーに係る投稿」の整理('11-5-21~'12-2-29)に記載しましたように、

個人的には、いずれにしても、「安定な固定」かつ「低コスト」な再生エネの実用化と今までの寡占電力供給から「分散型電力確保(効率的な蓄電を含めた)」にシフトしていかなければならないと思われます。

(大規模な発電は特定の団体間における金銭的な癒着が発生し易いことへの注意も含めて・・・。)

安定な固定再生エネとして、目先の実用化の可否は不詳ですが、

・海を利用した再生可能なエネルギー

海洋温度差発電、潮汐発電、波力発電、 浸透圧発電、NASA熱膨張利用発電

・低コストかつフレキシブルな「有機太陽電池」

シリコン製に比べて製造コストが格段に安く幅広い用途

関連投稿:再生可能なエネルギーに係る記載(その18:豪州で低コストな有機太陽電池の大型化に成功 )(2013-05-21)

に加えて、

既報今までの「再生可能なエネルギーに係る投稿」の整理('11-5-21~'12-2-29)(2012-05-30)

日本の再生可能なエネルギーの現状に係る記載(その3:比率拡大時の問題点)に記載しました微生物を利用した人工の「メタン」「オイル」「水素」などのバイオマスの量産化技術の発展、小規模水力発電、更に、昨今の異常気象に伴う土砂災害に係る記載(提案:洪水と渇水対策に中規模水力発電ダム増設を)(2012-07-12)の進展に着目して期待しています。

また、既報実用Bi2Te3系熱電変換材料に匹敵する発電がカーボンナノチューブ半導体によっても可能という。(2014-04-09)に記載しましたように、

まさにバラ色の夢ですが、

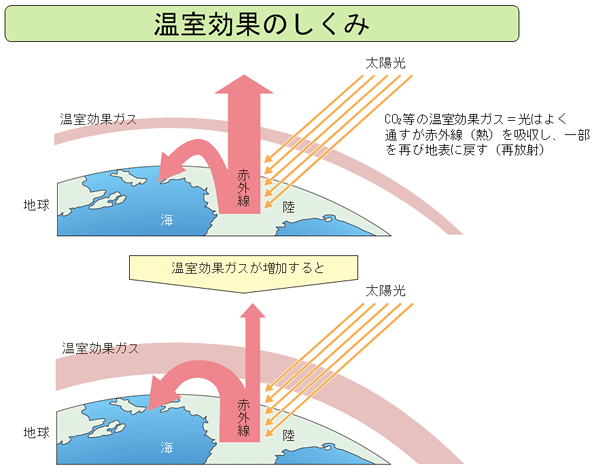

「地球温暖化、異常気象などの対策」 のために、太陽光変換発電のみならず、電波変換発電および赤外線(電磁波)もしくは熱を利用した発電の実用化と進展が望まれます。

今後のドイツの再生エネの進展に係る情報には目が離せません。

現状の補助金制度を是正して、「安定な固定」かつ「低コスト」な再生エネの進展への展開が図られると思われます。