'11-09-21投稿('12-02-22更新)

既報の断片的な調査ながら、土砂災害など天変地異が発生しやすい地域はさまざまな地層が混在(当然、断層が多い)していて、

特に、堆積岩で構成されている周辺が挙げられます。

関連投稿:

・地震(含む津波)予知・予兆/対策に係る記載

(爆縮現象よる予知の可能性は大)

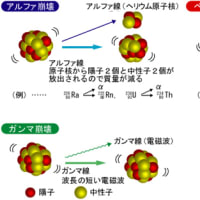

(爆縮現象「大きな地震の直前にガイガーカウンターのバックグランド計測値が一時的に異常に低くなる現象」)「・・・地震の前兆として発生するという爆縮現象は気象異変(突風、降雪、雲の蛍光発光など)を伴い、地質(フォッサマグナなど)が影響 する・・・」という。

<土砂災害要因に対する個人的な見解>

<キーワード>

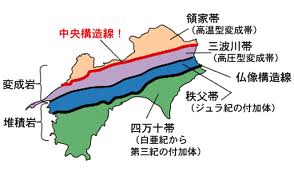

1.地溝帯、構造線の周辺

火成岩、変成岩、堆積岩(石灰岩)など地質の違い

2.古代の化石・有機物、堆積物が多い周辺

天然ガス、メタンハイドレイド、油田、メタンガスなど

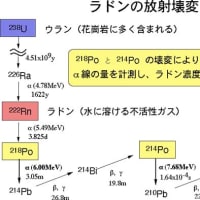

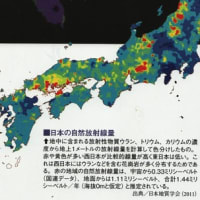

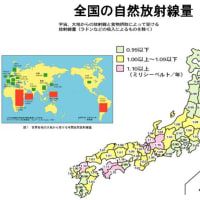

3.放射性塵の影響を受けやすい地域

原発周辺、黄砂(放射能付着)飛来地域、高自然環境放射線地域など

+

ゲリラ豪雨などある程度以上の降雨量

(google画像検索から引用)

<土砂災害要因に係る考察(仮説)>

引用:

http://blog.goo.ne.jp/tetsu7191/e/38212468a5ab89ae13ede971f32b788b

「・・・環境保全能力を担っている土壌中の微生物の細胞組織が環境中に排出された放射性物質からの①崩壊放射線による熱傷、および、②周辺物質を放射化もしくは励起することによって2次的に発生する紫外線などの有害放射線によって損傷・損壊されることが懸念されます。

万一、影響していれば、今まで以上に、土壌中無数棲息する微生物を原点とする生態系を変化させて土壌強度を低下させていることを危惧しています。・・・」

最寄の原発から160kmからの放出放射能の影響が推定されています。

引用:石の下にも5年かもhttp://baikautsugi132.blog24.fc2.com/

<放射能(放射性塵)の物性>

別報で記載した各種物質のゼータ電位から、放射性のセシウム、ストロンチウム、プルトニウム、イットリウムなどの化合物からなる放射能のエアロゾルの電荷はおおむねプラス(+)として大気圏に存在していると考えられます。

引用:

http://blog.goo.ne.jp/tetsu7191/e/c57c24d92a70fabe526ae4cb4c8d8f7d

「・水に対する溶解性:

基本的にはCs、Sr、Iなどは水溶性 Pu、Uなどは水不溶性

・粒子径:

大気中の浮遊塵の粒子径は約0.01~1μm

既報の引例から抜粋すると、「・・・チェルノブイリ由来の放射性核種を含むエアロゾルの平均粒径は131I<137Cs,103Ru<<90Sr<239,240Puという順序で大きくなることが分かった。この内、131I、137Cs及び103Ruの平均粒径はサブミクロンであった。

・表面電荷の正負の判断基準:

(放射性物質の付着し易さの目安)

既報の引用文献「ゼータ電位の測定」の巻末に記載されている物質の等電点によって、おおよそ判断しようと思います。等電点が7より大きい物質は正、小さい物質は負を示します。

例えば、放射性物質PuO2 9.0(正) 、

土の主成分シリカSiO2(石英) 1.8~2.5 (負)。

正負が異なる物質はお互いにくっつきやすい。

放射能は降雨、フォールアウト、地下水などから地層に付着する訳ですが、電磁気的な吸引力の違いによって、地層との付着安定性が違うことが推察されます。

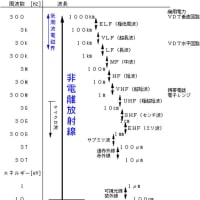

<雨雲が停滞して長時間降雨に係る考え方>

引用:

http://blog.goo.ne.jp/tetsu7191/e/9afeef3af0df107cd71c81c44f0f6266

「マクロ的には偏西風などの気流に影響されて雷雲が均一に移動していると想われますが、「ミクロ的には大地の地質の表面電荷(+、-)、地形(凹凸)の違い、すなわち2次的な引力が影響して、雷、雷雲(雷雨)が場所を選ぶ傾向があるのでは?」」

⇒地層の組成が異なると当然、表面の電荷(±)の程度が異なり、放射能もしくは放射能を吸着した黄砂などの地層への付着量に差が生ずると考えています。

また、放射能を含んだ放射性雲と地層との吸引力が変化すると推察しています。

<その場所で大雨を降らせる要因(仮説)>

引用:

http://blog.goo.ne.jp/tetsu7191/e/3ad35e9d5cf128a0d087ae6fe59d6d41

「・・・メタンガスは地中の微生物を媒介して放射性物質と反応して、ゲリラ雷雨の原因として考えられる

「人口降雨剤的化合物」(例えば、ヨウ化メチル(CH3I))を形成して大粒雨の原因になったり、

猛暑の原因である温室効果ガスとしてのみならず、「オゾン層破壊的化合物」(例えば、臭化メチル(CH3Br))を形成してオゾンを分解して、地表への紫外線を増加させて海水の温度上昇(雲の形成)に影響することが推察されます。・・・」

メタンハイドレイド埋蔵地域

今回は地層の組成がどのようなっているのか調べてそれらのシリカ(SiO2)を主体とする様々な元素を含有した地層の地質(電荷など)をアバウトにまとめました。

<検索結果のまとめ>

代表的な火成岩である花崗岩の成分は堆積岩と比較して、シリカが主体の酸性岩(-:ゼータ電位の等電点が約2)で電荷のマイナス(-)の程度が大きい。一方、堆積岩である生物岩の例は石灰岩電荷をプラス化するアルカリ土類のカルシウム(Ca)元素が多く含有されているためプラス(+)側にシフトしているようです。場所によって変わり、一概には限定できないようです。既報で調べた積乱雲の下端の電荷がマイナス(-)なので石灰岩からなる堆積層は雲引き寄せる作用があり大雨を降らすのか?

<地質に係る検索結果>

1.岩石の種類(Classification of Rocks)

引用:

http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/ES_C.html

| 天然(Nature)では、自然環境条件〔Natural Environmental Condition:特に温度(Temperature)と圧力(Pressure)と元素濃度(Element Concentaration)など〕に応じて、決まった鉱物組合せ(Mineral Assemblage)からなる岩石(Rock)が形成されている。通常は、火成岩(Igneous Rock)と変成岩(Metamorphic Rock)と堆積岩(Sedimentary Rock)に大別する。 火成岩は、一度熔融した状態のマグマ(Magma)から主に冷却によって形成されたものであり、その化学組成(Chemical Composition)のケイ酸成分〔Silica Content、SiO2:多いものを酸性岩(Acidic Rock)、少ないものを塩基性岩(Basic Rock)と呼ぶ〕および形成深度〔Depth:これは、鉱物の粒径(Grain Size)などに影響する:浅い場所で生成したものは火山岩(Volcanic Rock)、深いと深成岩(Plutonic Rock)と呼ぶ〕の違いによって細分類される。例えば、酸性岩の深成岩は花崗岩(かこうがん、Granite)と呼ばれ、大陸地殻(Continental Crust)の代表的岩石であり、一方、塩基性岩の火山岩は玄武岩(げんぶがん、Basalt)と呼ばれ、海洋地殻(Oceanic Crust)の代表的岩石である。火成岩においては、マグマからの各鉱物の晶出順番を示すボーエン(またはボーウェン)の反応系列(Bowen's Reaction Series)が重要である。これは、各鉱物(珪酸塩鉱物)における結晶構造の規則性と関連している。 変成岩は、地表にあった岩石が地下に埋没し、温度と圧力の上昇によりその環境条件で安定な新たな鉱物が一部または全部に生じたものであり、もとの岩石の種類は問わない。現在では、それぞれの安定条件に特有の鉱物組合せから、変成相(Metamorphic Facies)という概念を用いて変成条件を示すことが多い。さらに、プレート運動(Plate Movement)との関連から変成作用の経路に沿った変成相系列(Metamorphic Facies Series)という概念も使われる。 堆積岩は、砕屑岩(Clastic Rock)と生物岩(Organic Rock)と化学沈殿岩(Chemical Precipitation Rock)に分けることが多い。最も典型的なものは砕屑岩であり、いわゆる風化作用(Weathering)・浸食作用(Erosion)・運搬作用(Transporation)・堆積作用(Sedimentation)によって形成される代表的なものである。主に風化・浸食作用によって、ボーエンの反応系列の最初の方で晶出する鉱物は溶解・分解され、石英(Quartz)と長石(Feldspar)の一部が残りやすい。そのため、鉱物の種類よりも粒子の大きさ(Size)の方が特徴的となる。一般に2ミリメートル以上を礫(Gravel)、2~1/16ミリメートルを砂(Sand)、1/16ミリメートル以下を泥(Mud)と呼ぶ。これらは堆積物に対する名称である。粒子が互いに固結していない状態が堆積物(Sediment)であるが、これらはやがて地下への埋没に伴う温度・圧力の上昇によって固結して(硬くなって)堆積岩となる。先の名称の後に岩を付けて、それぞれ礫岩(Conglomerate)・砂岩(Sandstone)・泥岩(Mudstone)のように呼ばれる。なお、この堆積物を堆積岩に変える作用を続成作用(Diagenesis)とよぶ。砕屑岩に、火山起源の物質が多く混じると火山砕屑岩(Pyroclastic Rock:略して火砕岩)と呼ばれる。例えば、火山灰(Volcanic Ash)が多いと凝灰岩(Tuff)となる。ただし、火山砕屑岩を火成岩に分類する研究者もいる。生物岩の例は石灰岩(Limestone)などであり、化学沈殿岩の例は蒸発岩(Evaporite)などであるが、この両者を分けることが難しい堆積岩もある〔チャート(Chert)など〕。 |

2.地質図のホームページ 岩石の分類

引用:

http://www.gsj.jp/geomap/R-classification/R-classificationJ.html

(一部抽出しました。)

「・・・

・火成岩:マグマからかたまってできる

・堆積岩:ふりつもったものがかたまってできる

・変成岩:強い熱や圧力をうけてできる

岩石は鉱物とガラスの集合体です.通常,地質図に表される岩石の区分に使われるのは鉱物の種類や量までですが,年代や成分を調べるためには,専用の機器を用いて原子構造の違いや元素の量まで分析することがあります.

鉱物の種類や成分は,岩石や地層のでき方を知る上で大変重要です.

1.火成岩の分類

火成岩の分類には,1) 岩石の組成と組織を基準にした分類と,2) 岩石の成因を基準にした分類があります.

1) 岩石の組成と組織を基準にした分類

火成岩のもととなるのはマグマです.地球上に多くの種類の岩石が存在する理由は,主に

・マグマの種類がいろいろあること (組成の多様性)

・熱いマグマから冷たい岩石になるまでの冷え方がいろいろあること によります.マグマの種類は石の組成に,冷え方は石の組織に反映されます。・・・

2.堆積岩の分類

堆積岩のもととなるのは,いろいろな起源を持つ粒子です.ふつうの堆積岩は粒子のサイズで分類しますが,生物起源の堆積岩は個別の分類があります.

堆積岩のもととなる砕屑物は,粒径で分類されています.

ふつうの堆積岩の例.

・礫岩:礫を主体とする岩石

・砂岩:砂を主体とする岩石

・シルト岩:シルトを主体とする岩石

・泥岩:シルトや粘土を主体とする岩石

など.

生物起源の堆積岩の例.

・石灰岩:石灰質の殻をもつ生物 (*1) 起源の岩石

・チャート:珪質の殻をもつ微生物 (*2) 起源の岩石

(*1) サンゴ,有孔虫など

(*2) 放散虫,珪藻など

3.地殻の組成

引用:

http://blog.goo.ne.jp/tetsu7191/e/48ff2f6bd0db4b07ff832def313bb59f

4.参考文献:

(日本地質学会http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/)