'13-03-06投稿

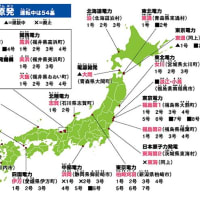

既報(その32-2)にて、染水を海へ放出に漁業関係者が大反発の報道は記憶に新しいが、東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策の要となる多くの放射性物質を取り除く最新の装置が完成したものの、運転開始が大幅に遅れているため、多核種を含む放射能汚染水の試運転計画は順調に遂行されていないようです。

以前の記載によれば、本計画に対して汚染水を海へ放出に漁業関係者が大反発していましたが、問題は放出される水に含まれている放射能の種類および正味重量であり、原発漏洩事故前において、法定内で今までの原発が排出していた質・量と比較して、どのくらいなのか?と個人的には想われます。

既報(その35、(その36))にて、福島原発汚染水処理の計画に係る情報を記載しましたが、今度こそうまくいかなければ、昨今、頻発している地震、津波および台風などによって、地下水が溢れ出して、魚類などへの放射能汚染が拡大して大変な事態となると思っています。

既報(その32) 2013-01-27 引例Sankei Biz

東芝 多核種除去設備「アルプス」 水が含む62種の放射性物質処理 によれば、

本文詳しく見る

この多核種を含む放射能汚染水処理装置アルプスは、米放射性廃棄物処理事業大手のエナジーソリューションが開発した設計技術を基に東芝が系統や機器類を仕上げた。価格は非公表。東芝は2月に東電から機器類を受注。3月から製造を開始し、6月から同原発内で取り付け作業を進めているという。

増え続ける汚染水=決め手なく、タンク保管-海洋放出難しく【震災2年】http://www.jiji.com/jc/eqa?g=eqa&k=2013030400460

「東京電力福島第1原発の作業現場では今も、増え続ける放射能汚染水に悩まされている。対策は決め手を欠き、当面は保管用のタンクを増やし続けるしかないのが実情。東電は放射性物質濃度を非常に低くして海に放出することも視野に入れるが、漁業関係者の理解を得られるめどは立っていない。

東電によると、1~4号機の地下や近くの施設には、高濃度汚染水が10万トン近くある。1~4号機の原子炉建屋とタービン建屋の地下には1日約400トンの地下水が流入。入り込んだ水は放射性物質で汚染される。東電は地下にたまった汚染水の一部をくみ上げ、吸着装置で放射性セシウムなどの濃度を下げてタンクに保管。2月末で26万トン余りが貯蔵されており、一部は原子炉などの冷却に使われる。

現在の吸着装置では、放射性ストロンチウムなどを十分に減らすことができず、汚染水の保管は続けざるを得ない。東電は2015年半ばまでに、70万トンまで貯蔵できるようタンクを増やす方針だが、タンクを永遠に造り続けることはできない。

東電が計画する打開策は主に二つだ。

一つは、建屋に流入する地下水を減らすこと。地下水は山側から原子炉建屋が並ぶ海側へと流れる。東電は建屋の手前に井戸を12カ所掘って地下水をくみ上げ、1日の流入量を100トン程度減らすことを目指すが、効果は未知数だ。くみ上げ過ぎると水圧が低くなり、汚染水が建屋の外に流出する恐れもある。

もう一つは、汚染水に含まれる62種類の放射性物質を大幅に減らす多核種除去装置(アルプス)の稼働。だが、除去した放射性物質を保管する容器は、落下すると衝撃で壊れることが判明。昨年9月の予定だった試運転は大幅に遅れている。

東電は事故後の2011年4月、高濃度汚染水の保管場所を確保するため、「低レベル」の汚染水を海に放出。漁業関係者や周辺諸国の反発を招いた。今後、放出のため汚染水から各種の放射性物質を除去しても、三重水素(トリチウム)を減らすことはほとんどできず、漁協関係者らの了解を得るのは極めて難しい。(2013/03/04-15:00)」

⇒三重水素(トリチウム)を減らすことはほとんどできず。一体どのような反応生成物なのだろうか???