'14-02-07投稿、修正・追加

今世紀末にもエネルギー資源が枯渇もしくは価格高騰することに備えて、世界各国は国情に応じて、半世紀前から再生可能なエネルギー(再生エネ)の研究開発、量産化を志向していますが、わが国の再生エネ普及の立ち遅れに対して、巻き返しを期待しています。

個人的な関心で新聞報道、参考情報に係る記載を断片的に調べて、

既報までに、各種情報を収集して文末に参考情報(1)~10))を付記しましたが、

既報再生可能なエネルギーに係る記載(その22:日本の太陽光市場1位に 13年、2兆円規模に)、再生可能なエネルギーに係る記載(その21:「太陽光発電」と「農業」のとってもいい関係 農電併業とは)、日本の再生可能なエネルギーの現状に係る記載(その4:「再生可能エネルギー」最新記事一覧)(2012-10-29)など如何にも再生可能なエネルギー化が順調に伸びているかのようですが、ごく最近どのように普及して、実質的な消費電力量が増えているか?個人的にはよくわからない現状。過去の実績から診てもエネルギー資源の自給に関しての実態は芳しくないようです。

わが国の再生エネ、自然エネの進展度は現状数%程度か?と概略把握していたものの、一向にドイツ、中国、米国、スペインなど海外諸国のように進展していません。

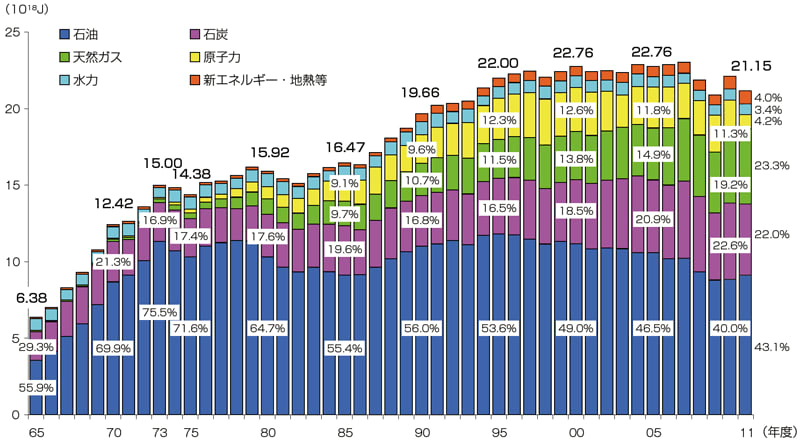

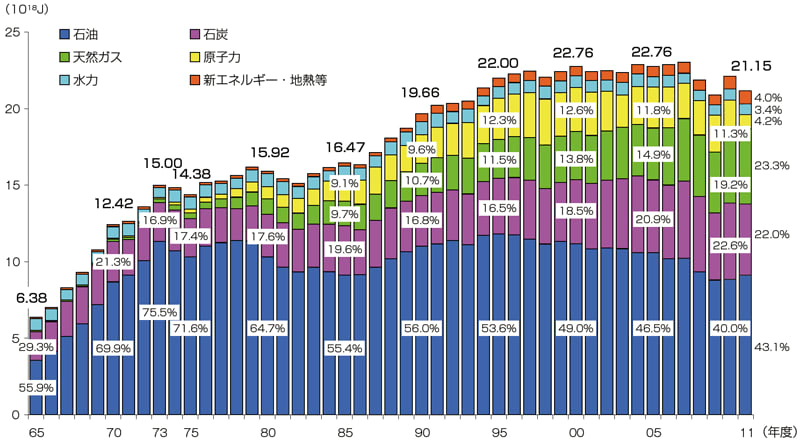

i一次エネルギー国内供給推移を見てもオイルショック以後、サンシャイン計画など掛け声だけは高かったが、半世紀前から消費電力量がドイツのように計画的に増加していないことが明らかです。

【第211-3-1】一次エネルギー国内供給の推移

(クリック→拡大)

(クリック→拡大)

引用:「経産省」エネルギー白書10)

2011年までの統計

2011年までは殆ど進展していません。

ドイツのエネルギー関係データ

電力に占める再生可能エネルギーの割合

引用:ドレスデンファイル2)

計画通り着々と進展しています。

関連投稿:

驚愕!ドイツの脱原発を笑ったフランスがドイツから自然エネルギー輸入という。

2014-02-05

フランスの電力消費はピーク時には最大100ギガワットにのぼる。これは原発80基の発電量を上回る数字で、1時間あたり7000メガワットの輸入が必要となる。フランスの電力市場は1キロワット時あたり34セントと、ドイツ市場のほぼ3倍だという。

安定した固定電力を供給可能な原発なのにドイツの比較的天候に左右されやすい自然エネを輸入とは 驚愕!

驚異的!スペインの風力発電パワーが原発を超えたという。

2014-01-28

全発電量の21・1%を占め、原子力発電の21%をわずかに上回る。これに石炭火力発電、水力発電が続く。

国際業界団体「世界風力エネルギー会議」の報告書によれば、12年の風力発電の総設備容量の1位は中国で7万5564メガワット。6万メガワットのアメリカ、3万1332メガワットのドイツに続いて、スペインは2万2796メガワットと4位だという。

世界各国のエネルギー事情および風力発電の普及率9)を調べてみると、

世界の風力発電導入量(出力)

2011年末世界計23,702万キロワット

中国26%、アメリカ20%、ドイツ12%、スペイン9%、・・・日本1%の順という。

加えて、

最近になって、引用した数値を普及率なのか?、依存率なのか?を識別せずに鵜呑みして普及率、発電能力(KW:キロワット)、依存率、消費電力量(KWh:キロワット時)を混同していたのでは?と個人的には反省しています。

一言に普及率と言っても、再生エネに係る数値は3.2%、1.6%、6%、10%?、4.0%など出典情報によって様々であり、その前提条件、統計年度などを正確に把握することが必要か?と思っています。1)2)3)4)

わが国の原発を例にとれば解かり易いですが、

設備の定期点検などによる稼動停止を含めた稼動可能な公称発電能力(KW:キロワット)はどの位か個人的には不明ですが、現状、停止していているので消費発電量は殆どゼロに近いと思われます。

3.11以前では54基で約20~30%の消費電力量(KWh:キロワット時)で推移していたようです。1)5)

したがって、

今後どのように再生エネ、自然エネなどエネルギー資源の自給を促進して、発電量がどのように進展していくのか?、現状、どの位普及して依存しているか?

掲示板で単位の統一など国民が正しくわかるようにわかり易く「見える化」する標準化された公的なシステムがあればと思っています。

本題に入る前に、独断、誤解かもしれませんが、予め断っておきます。

発電可能量(普及)、消費電力量(依存)を個人的に把握するために、わが国の再生エネなど電力設備に係る参考情報(1)~10))を調べていますが、

日本で使用している電力消費量は

2008年には1,083,142GWh(㌐ワット時)の電力が消費されて全世界消費量の5.3%という。7) (ウィキペディア)

再生エネによる発電電力量は、2010年度1,060億kWhであり、全体の約10%。4)

(バイオマストピックス)

といったように、出典によって普及率、依存率の表示単位が異なり統一されていなく、発電量を比較し難いようです。

なお発電設備能力(KW)(普及率、設備能力)について、今回整理した一部の参考情報4)に記載されていますが、現状、低エネルギー変換効率、不具合・遊休、買取り拒否などによって恣意的に稼動していない可能性もあり、その実態は個人的には不詳であり、

別途調べて整理比較しなければと思っています。

今回は

消費電力量(KWh)を100万キロワットの発電所として何基分

として

引用データを換算して概略的に比較し易い?ように

個人的なメモとして整理しました。

(中間経過 別途、修正・追加予定)

<前提>

全世界で使用している電力は年間18兆kWh。

100万キロワットの発電所にして2000基分 (参考情報6))

日本の全消費電力量:約105基(as100万キロワット)

2000基÷0.053(世界の5.3%)≒106基(参考情報6)7))

全発電量9,408億kWh÷ 18兆kWh × 2000基≒105基(参考情報6)8))

(2012)

日本の消費電力量の整理 (中間経過)

再生エネ太陽光 風力 バイオマス 地熱 水力 原子 火力 引用

3.3 6 24 74 温暖化新聞2010年10月

1.7 ドレスデンファイル

6.0 Huffingtonpost

6.3

3 0.4 0.4 0.2 8 バイオマストピックス 再生エネ?

1.7 9 1.8 93 電気事業連合会

2012年度

0.2 FORUM ETT

2 設備能力?

4.2 「経産省」エネルギー白書 2011

⇒再生エネについての近況について、追加・修正してゆく予定。

現状100万キロワットとして1.7基~6.3基とまちまちですが、どの位普及(発電能力)して依存(供給電力)しているか?を見極めていくことが、重要と思われます。

上記結果から、現状までを概略整理すると、再生エネの普及率は約6%で、依存率が約5%前後か??と思われますが、化石燃料を使用しない大規模水力を含めた自然エネの普及率が約15%であり、依存率が今後どのようになるか? 別報で調べる予定。

参考情報:

1)日刊 温暖化新聞

2010年10月14日

日本のエネルギー源別の発電電力量の割合をみると、火力発電が約7割を占め、次いで原子力(22.5%)、大規模水力(5.8%)となっています。

再生可能なエネルギーは全体のたった3.2%に過ぎません。

2)ドレスデンファイル

http://www3.ocn.ne.jp/~elbe/kiso/atomdata04.html

再生エネ 日本1.6% VSドイツ20.3%という。

3)Huffingtonpost

原発活用の是非を含めたエネルギー政策

http://www.huffingtonpost.jp/2014/02/02/

tochijisen-text3-broadcast_n_4711859.html

舛添要一氏

今、全体のエネルギーのうちのたった6%しか再生可能なエネルギーを作っていません。これを20まであげる。そうすると、差額の14%分、原発依存を減らすことができるわけですという。

4)バイオマストピックス

http://www.asiabiomass.jp/topics/1212_03.html

平成24年6月29日エネルギー・環境会議

再生可能エネルギーの発電電力量を2030年に3倍の3,000億kWhへ(日本)

2012年9月に、日本政府のエネルギー・環境会議において、今後の再生可能エネルギー導入目標を示した、「革新的エネルギー・環境戦略」が決定された。これによると、再生可能エネルギーによる発電電力量は、2010年度の1,060億kWhから、2020年度には1,800億kWh、2030年度では3,000億kWhと3倍以上に増加させる計画である。この計画では総発電電力量に占める再生可能エネルギー発電の比率は30%で、現状の10%から大幅に増加することになるという。

表 再生可能エネルギー導入目標(発電電力量)(単位:億kWh)

| | 2010年度 | 2020年度 | 2030年度 |

|---|

| 太陽光 |

38 |

352 |

666 |

| 風力 |

43 |

169 |

663 |

| 地熱 |

26 |

75 |

219 |

| バイオマス等 |

144 |

236 |

328 |

| 海洋エネ |

0 |

0 |

30 |

| 小計(水力を除く) |

251 |

832 |

1,906 |

| 水力 |

809 |

1,012 |

1,095 |

| 合計 |

1,060 |

1,844 |

3,001 |

出典:「エネルギー・環境に関する選択肢 平成24年6月29日 エネルギー・環境会議」、

「再生可能エネルギー関連資料」

表 再生可能エネルギー導入目標(発電設備容量)(単位:万kW)

| | 2010年度 | 2020年度 | 2030年度 |

|---|

| 太陽光 |

361 |

3,345 |

6,328 |

| 風力 |

240 |

946 |

3,490 |

| 地熱 |

37 |

107 |

312 |

| バイオマス等 |

242 |

396 |

552 |

| 海洋エネ |

0 |

0 |

100 |

| 小計(水力を除く) |

880 |

4794 |

10,782 |

| 水力 |

1,774 |

2,219 |

2,378 |

| 合計 |

2,654 |

7,013 |

13,160 |

出典:「エネルギー・環境に関する選択肢 平成24年6月29日 エネルギー・環境会議」、

「再生可能エネルギー関連資料」

5)YAHOO知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1359051833

原子力発電の依存率フランス80%、日本30%という。

6)プロダクトサービス

特集:環境に優しいエネルギー技術

全世界で使用している電力は年間18兆kWhは

100万キロワットの発電所にして2000基分という。

http://www.cybernet.co.jp/magazine/cybernet_news/archive/133/no133_10-12.html

全世界で使用している電力は年間18兆kWh。100万キロワットの発電所にして2000基分という。

7)ウィキペディア

各国の電力消費

http://ja.wikipedia.org/wiki/

%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%8A%9B

2008年には日本では1,083,142GWh(㌐ワット時)の電力が消費された。これは世界で3番目の消費量であり、全世界消費量の5.3%であった。最大の電力消費国はアメリカで4,401,698GWhで全世界の22%、次が中国の3,444,108GWh(17%対世界)。

8)電 気 事 業 連 合 会

電源別発電電力量構成比 2013 年5 月17 日

http://www.fepc.or.jp/about_us/pr/sonota/

__icsFiles/afieldfile/2013/05/17/kouseihi_2012.pdf

2012年度 全発電量9,408億億kWh

地熱及び新エネルギー1.6%、原子力1.7%、水力8.4%とのこと。

9)FORUM ETT

暮らしの中のエネルギー 2012-2013年版

http://www.ett.gr.jp/books/kurashi/kurashi2013.pdf

日本、世界各国の電気エネルギーの使用比率など

10)経済産業省 資源エネルギー庁

「経産省」エネルギー白書

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/index.htm

【第211-3-1】一次エネルギー国内供給の推移

Excelデータ

- (注)

- 「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値について算出方法が変更されている。

- (出所)

- 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」をもとに作成。