'12-12-31追記・投稿

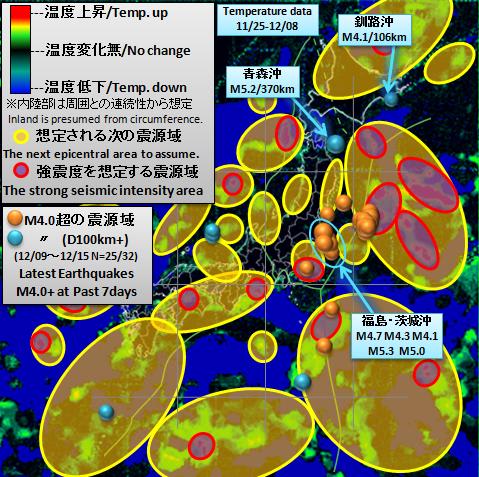

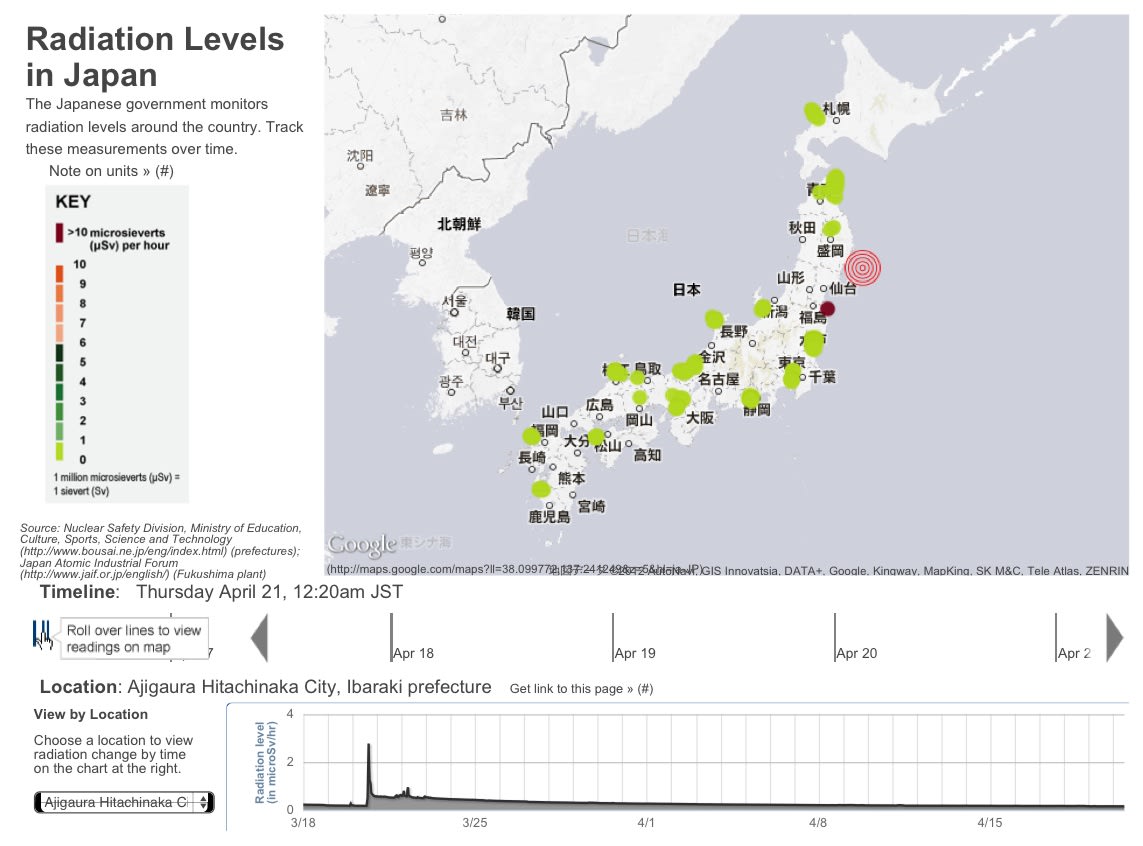

既報(その25)にて、大地震の発生し易い砂鉄鉱床が海水温度分布に影響する可能性(個人的な妄想)を考えてみました。

鉄鉱床、砂鉄鉱床の種類と概略組成について、ある程度わかりましたが、

今回は砂鉄鉱床に関連する基本的な用語について更に調べました。

ウィキペディア「鉄鉱石」によれば、

「鉄鉱石の種類」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%89%B1%E7%9F%B3#.E9.89.84.E9.89.B1.E7.9F.B3.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E

「鉄鉱石の主要成分は酸化鉄であり、

多く使われる鉄鉱石は赤鉄鉱 (Fe2O3)、磁鉄鉱 (Fe3O4)、褐鉄鉱 (Fe2O3•nH2O)、磁鉄鉱の粒状鉱物である砂鉄などである。

他に、針鉄鉱 (FeO(OH))、針鉄鉱と組成は同じだが鉱物としては区別される鱗鉄鉱 (FeO(OH))、菱鉄鉱 (FeCO3) などが存在する。金属光沢のある磁硫鉄鉱 (FeS1-x)、金色に光る黄鉄鉱 (FeS2) は鉄鉱石としての値打ちは無い。」

次に、「鉄鉱石の形成」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%89%B1%E7%9F%B3#.E9.89.84.E9.89.B1.E7.9F.B3.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E

「地球の誕生当時、大気、海中の酸素分子比率は極めて低く、酸素原子のほとんどは、水素、炭素などと結びついていた。このため、無酸素状態の酸素還元的な環境や酸性雨によって地表の鉄分は、鉄イオンとして大量に海水に溶解していた。また、海底火山によって地球内部の鉄が噴出して、鉄イオンが海に供給された。

約22–27億年前に、シアノバクテリアやストロマトライトのような光合成生物が大量発生し、二酸化炭素などから酸素を分離し、吐き出したため大気中・海水中の酸素濃度が高まった。この酸素が海水中の鉄イオンと結びつき、それまで海水中に溶解していた鉄イオンを、酸化鉄 (Fe2O3) に変えた。酸化鉄は沈殿・堆積して、広大な赤鉄鉱の鉱床を形成した。

その後、造山運動により海底にあった鉱床は隆起し地上に押し上げられた。現在の主要な鉄鉱石鉱山はこのようにして形成された。

酸素が少なく温度の高い地下深くでは、鉄は磁鉄鉱となった。」

次に、「砂鉄」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E9%89%84

「砂鉄(さてつ、iron sand)は、岩石中に含まれる磁鉄鉱等が風化の過程で母岩から分離し、運搬過程で淘汰集積したもの。 主に磁鉄鉱、チタン鉄鉱よりなる。

黒色(四酸化三鉄)を呈し、時々褐色(酸化第二鉄がかっている。磁鉄鉱を含むため、磁石に吸いつく。 風化、堆積の過程の違いにより、残留鉱床あるいは漂砂鉱床をなす。

漂砂鉱床は海岸あるいは川岸など平坦地に堆積したものである。中国地方に産するものは主に山砂鉄で、残留鉱床である。・・・

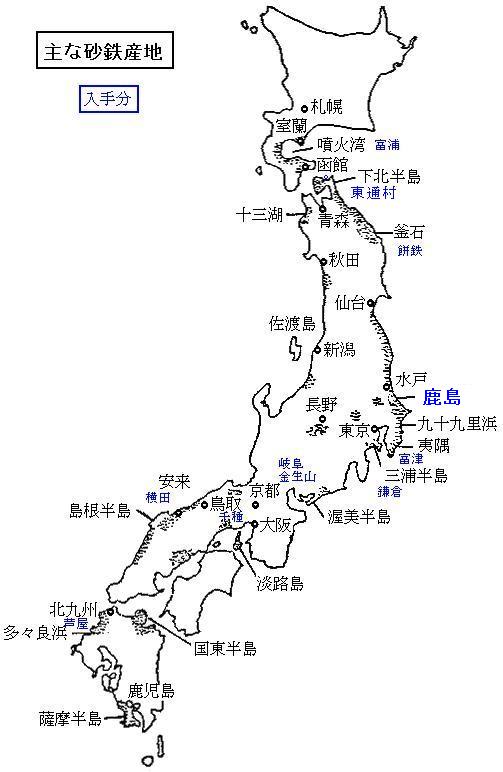

日本においては、西日本(とくに中国地方)で古くから山砂鉄が採掘された一方、太平洋戦争前後には東日本の漂砂鉱床で砂鉄鉱山の開発が見られた。

北海道、青森県(淋代海岸)、千葉県などで漂砂鉱床が採掘されており、磁力選鉱で純度を高めた上で近隣の製鉄所に運ばれた。

東日本の砂鉄はチタンを含有している場合も多く、地下資源が逼迫する中、チタンの原料鉱石としても用いられていた。

時代の趨勢によって現在は全ての砂鉄鉱山が閉山しているが、鳥取県では玉鋼及び日本刀製造技術の保存・伝承を目的として限定的に山砂鉄が採掘されている。

日本では太平洋岸よりも日本海岸の方が良質の砂鉄が採れるとされる。

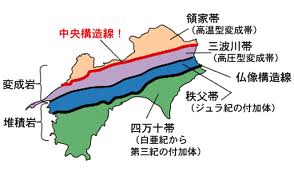

中国地方の砂鉄出雲地方は「たたら製鉄」ゆかりの地であるが、当地では周辺地域に産する砂鉄を2種類に呼び分け、その性質に応じて適宜使い分けてきた。 一般的には、山陰側(山陰帯)の磁鉄鉱系列花崗岩に由来する砂鉄は純度が高く、

「真砂(まさ)砂鉄」と呼ばれる。いっぽう、山陽側(領家帯)では花崗岩はチタン鉄鉱系列であり、ほとんど砂鉄を含まないが、安山岩、玄武岩などの火山岩に由来する「赤目(あこめ)砂鉄」を産出する。純度は高くないかわりに加工のしやすさが特長であるという。 道後山山頂付近の大池はかつて砂鉄を採掘した跡であると推定されている。・・・」

次に、「磁鉄鉱」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E9%89%84%E9%89%B1

「磁鉄鉱(じてっこう、magnetite、マグネタイト)は、酸化鉱物の一種。化学組成は FeFe3+2O4(四酸化三鉄)、結晶系は等軸晶系。スピネルグループの鉱物。・・・」

次に、「花崗岩」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9

「花崗岩かこうがん、英: granite)とは、火成岩の一種。

流紋岩に対応する成分の深成岩である。石材としては御影石(みかげいし)とも呼ばれる。・・・ 鉱物粒子の大きさによる分類

一般に花崗岩中の鉱物粒子の大きさは数mm程度で、大きくても数cmまで。それ以上の大きさのものを巨晶花崗岩(花崗岩ペグマタイト)と呼ぶ。

巨晶花崗岩は花崗岩が固結する際に最後に残った部分と考えられ、通常は微量しか含まれない珍しい鉱物が濃縮されていることが多い。

また大きな鉱物粒子の間に空洞が存在し、美しい水晶(石英の結晶)や、蛍石、トパーズ、電気石(トルマリン)の結晶を産出することがある。このような空洞を晶洞と呼ぶ。・・・

主化学組成

例として産業技術総合研究所による岩石標準試料の1つであるJG-2(岐阜県蛭川村の苗木花崗岩)の組成を示す(単位は重量%)

JG-2の化学組成

含有量

SiO2 76.83

TiO2 0.044

Al2O3 12.47

Fe2O3 0.33

FeO 0.57

MnO 0.016 MgO 0.037 CaO 0.70 Na2O 3.54 K2O 4.71

P2O5 0.002 H2O+ 0.33 H2O- 0.12 ・・・」

次に、電気石(トルマリン)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%9F%B3

「トルマリン(tourmaline)は、ケイ酸塩鉱物のグループ名。結晶を熱すると電気を帯びるため、日本名・電気石(でんきせき)と呼ばれている。

成分・種類

鉄電気石(schorl)NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4。主に花崗岩や花崗岩質ペグマタイトに産する。

苦土電気石(dravite)NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4。主に変成岩中に産する。

リシア電気石(elbaite)Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4。

ペグマタイトに産する。

オーレン電気石(olenite)Na1-xAl3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH)4。

鉄灰電気石(feruvite)CaFe3(Al5Mg)(BO3)3Si6O18(OH,F)4。

灰電気石(uvite)CaMg3(Al5Mg)(BO3)3Si6O18(OH,F)4。

フォイト電気石(foitite)□Fe2AlAl6(BO3)3Si6O18(OH,F)4。

苦土フォイト電気石(magnesiofoitite)□Mg2AlAl6(BO3)3Si6O18(OH,F)4。

山梨県で発見された新鉱物。・・・」

(個人的なメモ)

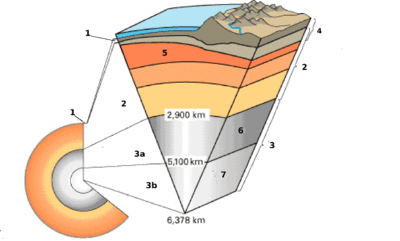

ウィキペディア「地殻」

「地殻の下に位置するマントルがかんらん岩などの超塩基性岩から成るのに対して、地殻は花崗岩などの酸性岩・安山岩などの中性岩・玄武岩などの塩基性岩から成り、その違いから地殻とマントルを分けている。

地殻を構成する平均元素組成

O 46.6% Si 27.7% Al 8.1% Fe 5.0% Ca 3.6% Na 2.8% K 2.6%

Mg 2.1% Ti 0.4% P 0.1% 」という。

・砂鉄は岩石中に含まれる磁鉄鉱等が風化の過程で母岩から分離し、運搬過程で淘汰集積したもの。 主に磁鉄鉱、チタン鉄鉱よりなる。

・花崗岩に含まれるFeの含有量は地殻を構成する平均的なFeと少ないが、風化によって濃化

して砂鉄鉱床となるようです。

鉄 地球科学の立場から

http://staff.aist.go.jp/nakano.shun/Jap/tatara/iron/iron4.html

鉱床はどのようにしてできたか?

「砂鉄鉱床:磁鉄鉱を主体とし,その他,チタン鉄鉱・褐鉄鉱・赤鉄鉱を含む. そのほか,輝石・角閃石などさまざまな鉱物を含む.

もともとの鉄鉱物は火山岩(安山岩など)起源または深成岩(花崗岩など)起源.

酸性岩(SiO2成分が多い.たとえば花崗岩)起源の砂鉄は,不純物が少ない.

塩基性岩(SiO2成分が少ない.たとえば玄武岩)起源の砂鉄は,不純物が多く,特にTiや Pが多い.

山地の表土中の砂鉄は“残留砂鉄”といい,風化により生じた土砂中に産する.昔,山陰地方で花崗岩が風化したものがたたら製鉄に用いられたが,数%程度のFeを含むにすぎない.・・・」という。

・花崗岩の結晶に含まれる電気石(トルマリン)の結晶を産出することがあり、結晶を熱すると電気を帯びる。逆圧電効果(電気→震動との関連)

地震および津波に係る記載(その14:大津波に地殻の圧電体・高温超伝導体化が影響しないか?)において

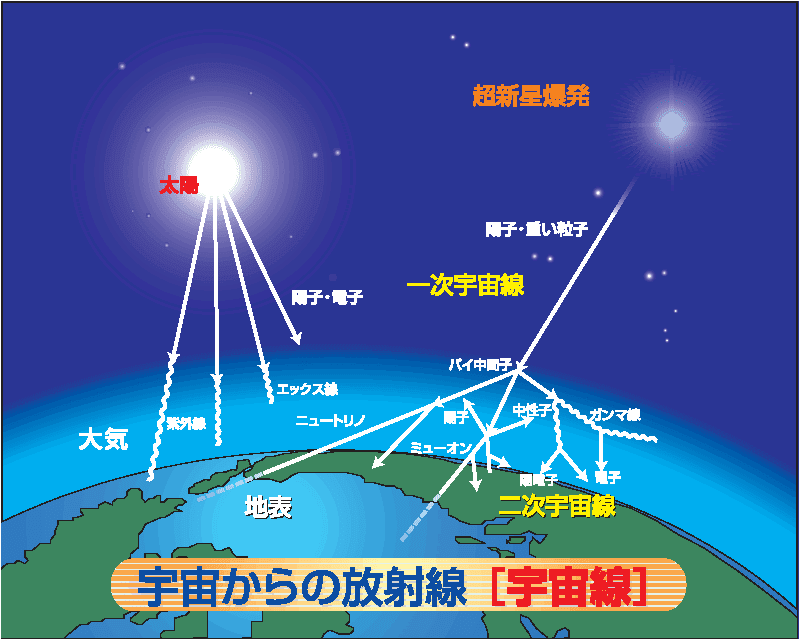

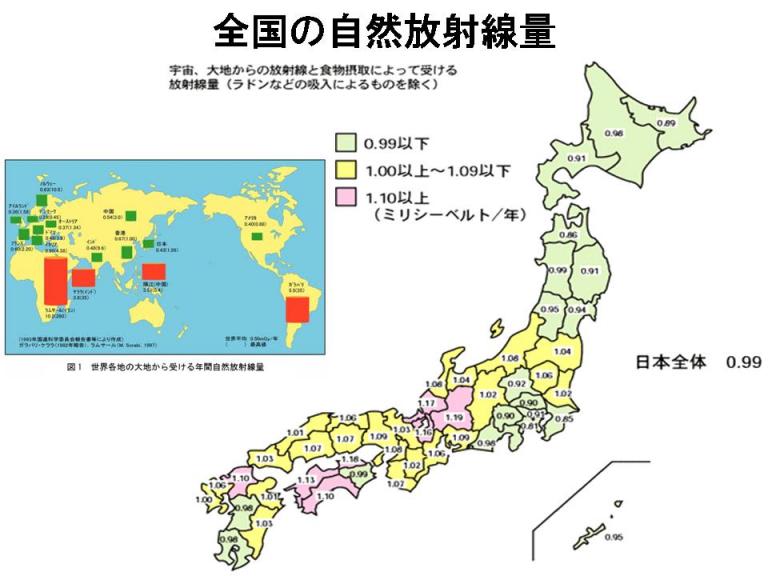

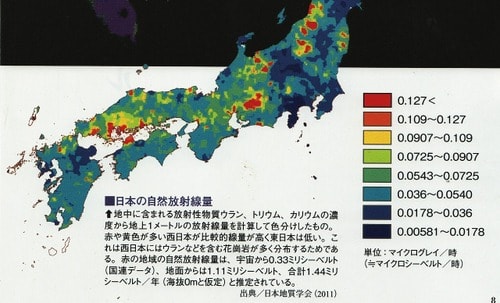

環境放射能の地殻に及ぼす影響に着目して、可能な限り、杞憂を払拭することを目的として、妄想を含めながら記録していることを予め断っておきます。

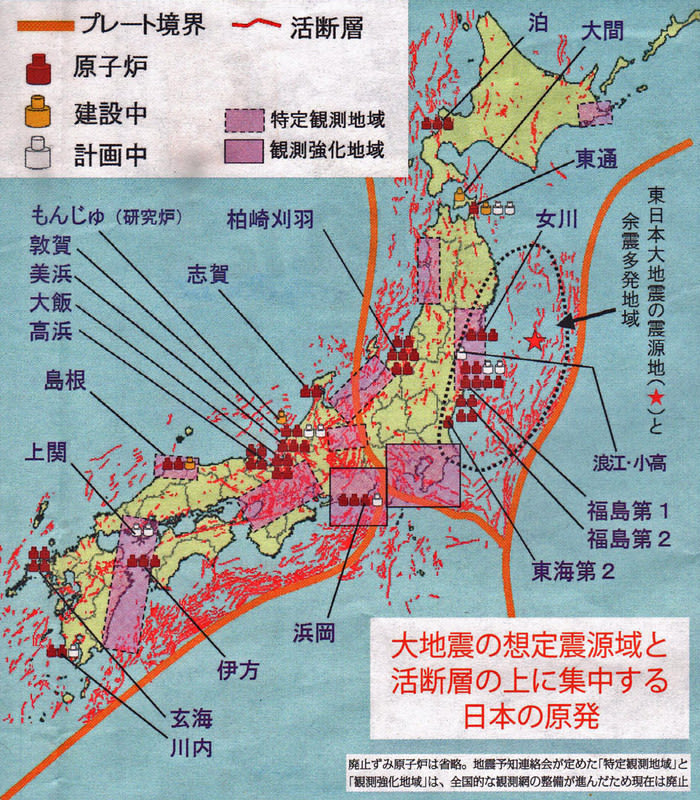

個人的な仮説として、

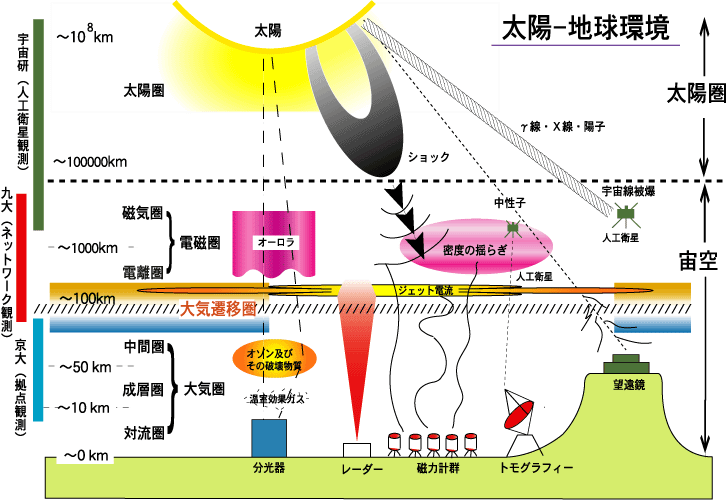

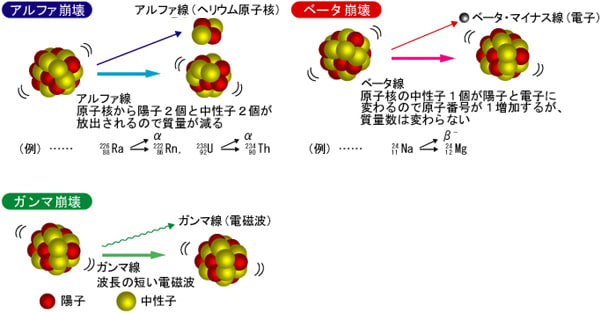

広範囲にひずみ蓄積させる原因として、セラミックスからなる地殻、マントルの組成の違いによって、複数のプレート、断層の界面において、環境放射能との反応による圧電効果(電子の発生)および逆圧電効果(振動の発生)および高温超伝導的な現象(広範囲への電子の移動)が関与しているのでは?と超妄想しています。

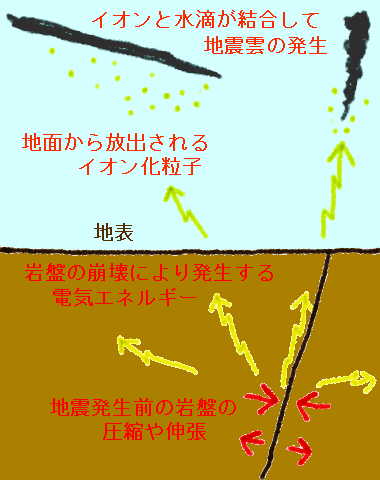

放射化現象に係る投稿(その4:地震予兆である地震雲と環境放射能との関係に係る考察)

「地中で起こった地震の前兆の岩盤の崩壊による電気エネルギーが、地中を伝わり、地表から飛び出したものが、大気中の水蒸気と結合し、結晶化して雲を作り出していると考えられます。 地中の電気エネルギーの伝わり方により、さまざまな形の雲を作り出していると思われます。 」という。

詳しく見る>>

爆縮現象が発生する過程において、大気圏で観察される様々な異常発光現象。

異常発光現象の原因として、砂鉄鉱床中のトルマリン、もしくは蛍光性鉱物が風化したエアロゾルとの関連???について興味深い。

および、花崗岩に多く含まれる地殻中のウランの壊変による地下水への溶解ラドン放射能の増加と爆縮現象との関連はあるのだろうか?

蛍光性鉱物Fluorescent Minerals詳しく見る>>

今回は個人的なメモとして記録しましたが、必要に応じて追加・更新予定。