ウィキペディア(Wikipedia)によれば、

「大気圏に存在する物質は、地表面上の大気の主な成分は、窒素が 78.1%、続いて酸素が20.949%、アルゴンが0.9%、二酸化炭素が0.04%。水蒸気の濃度は0~4%であり場所によって大きく変動する。」 と言われている。

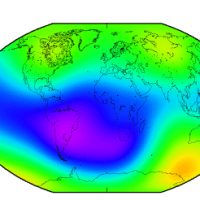

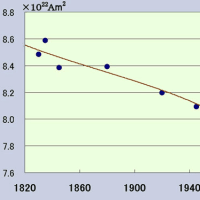

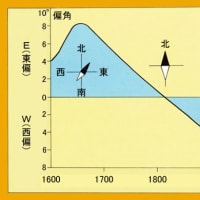

(google画像検索から引用)

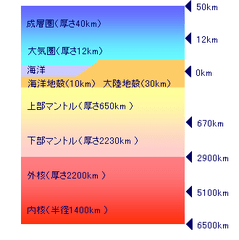

気温の鉛直分布から見た大気の構造は気象庁の資料によれば、

「・・・・・地球に降りそそぐ大陽エネルギーは、大気よりも地表面で吸収される量がはるかに多い。このため、大気は地表面に近い層から暖められ、上層と下層の大気の交換すなわち対流が起こります。対流が活発で、上空ほど気温が低下する地上から高さ10~16kmまでの大気の層は、対流圏と呼ばれています。雲や降水などの天気現象は対流圏で起こります。・・・・・」

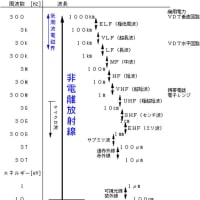

⇒地球の気温に影響する気体として、大気中の「水」(水蒸気)が地表から放射される赤外線*を吸収する時に発熱して、主に窒素の熱対流によってさまざまな地域における気温を支配していると想われます。

* 水蒸気(H2O)、CO2による赤外線吸収例

(google画像検索から引用)