'11-08-27投稿、追加・更新、強調

既報までにて、大気圏における異常気象に及ぼす天変に影響する要因を調べてきました。

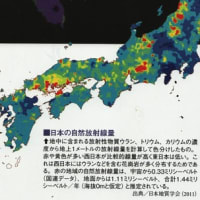

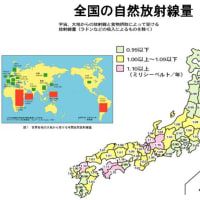

今回は大気圏での放射能分布に係る記載を調べましたが、原発、核実験由来の放射性物質以外にも放射能(放射線)は発生していますので、既報の天変に係る要因の断片的な記載を個人的なメモ(参考資料)として文末に整理しました。

既報でも記載しましたが、妄想?、誤解かもしれませんことを

予め断っておきます。

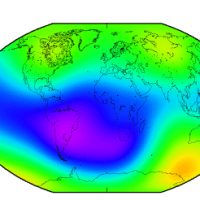

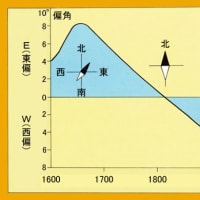

基本的には、地球の引力、地磁気(磁力)によって、電荷をもった微粒子、放射線が交互に影響し合って「雲」中に共存して、雲質(電荷、水滴径など)を変化させていると想われます。

正体がアバウトでも解れば、ゲリラ雷雨における「放電、放射化、励起」現象*および「場所を選ぶ」(仮説:雲の電荷分布と大地の電荷分布の偏りによる)メカニズムが少しはわかるのではと個人的には思っています。

*参考:

励起という現象(クリック)

放射化現象に係る記載を調べました。

(その9:崩壊放射線の検出に利用されている蛍光物質)

放射化現象に係る記載を調べました。

(その6:水中エネルギー放電による励起事例)

既報から、再三記載していますが、放射能は質量不変で環境中に増加しつつ、その実体を変えながら、存在しているためin-sizuな分析は可能(未公開?)と想われますが現実の諸環境での正体は不祥であると想われます。

<さまざまな放射線と放射線強度>

(図拡大クリック)

(google画像検索から引用)

⇒下記の記載で放射能の分布はある程度理解できました。原本(引用文献)の詳細を更に理解して、雲中の放射能の分布の参考にしたいと思いました。

関連投稿:

放射線に係る記載を調べました。

(その10:08-27更新 高所の放射線量は?) 院長の独り言 2011年08月12日

http://onodekita.sblo.jp/article/47336293.html

(一部、抽出いたしました。)

「 大気放射能の推移と米国行き飛行機の被曝量」によれば、

「・・・

高層気象台における放射能ゾンデ観測48 年の記録

放射能ゾンデ観測値の経年変化とその変動要因

まず、2006年の太陽直射光の影響をみた図

4.太陽直射光の影響に関する比較観測

過去に実施した放射能ゾンデ観測はほとんどが日中の観測で,日没近くに実施した事例は5 回のみである.放射能ゾンデが対象とするエネルギー帯において太陽光の有無による影響を調査するため,2006 年3 月14 日00 時51分の飛揚から16 日00 時43 分の飛揚にかけて約12 時間間隔で計5 回の放射能ゾンデの観測を行った.なお,3 月15日00 時47 分飛揚の放射能ゾンデは飛揚後すぐに発信停止したため,この観測データは得られなかった.

図6 に示した観測の結果からは昼夜の差を特徴づけるような観測値の違いは見られなかった.

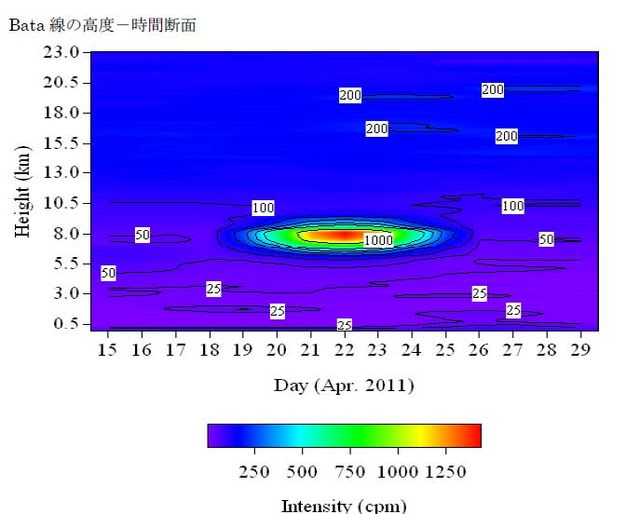

つぎに2011.5.11に行った福島大学が行った放射能ゾンデから

次に、長期間の鉛直分布時系列

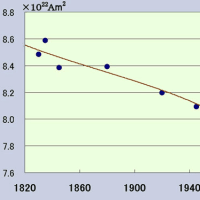

3.3 鉛直分布時系列図から見た経年変化

つくばにおける1979 年12 月から2005 年12 月までの高度1km 毎の規格化後の値を用いて作成した放射能ゾンデ観測の鉛直分布時系列図を図4 に示す.1979 年12 月から1982 年頃までは,対流圏から成層圏下部にかけて放射能が広範囲に分布しており,中国による大気圏内核実験の影響の大きさが伺える.この影響は1985 年頃まで残っている.

1986 年4 月26 日に起きたチェルノブイリ原発事故の日本への影響は,大野ほか(1993)が述べているように,事故発生直後の9 月(綾里)の観測には現れず,事故発生から1年近く経過した1987 年3 月と12 月(つくば)に明瞭に現れており,地上で放出された放射能が時間をかけて成層圏まで達したことを示している.

次に福島の上空(ガンマ線)

~(中略)~

以前もだしました被曝量から

~(後略)~ 」

(天変に係る要因メモ)

大気圏:~約100km

(対流圏~10km、成層圏10~50km、中間圏50~100km)

・大気圏には窒素や酸素などのガスが存在

・その上空に宇宙線によって電離されたガス層が存在

ー電離層は高度約80kmから500km

<大気圏に存在する物質>

雲:約12000m(約12km)高さまで

水蒸気:~約100km(~数%の水蒸気濃度)

オゾン:地表~約60km(主に成層圏(約10km前後)

火山灰:~約10km?(山の高さ、噴火規模によって変化)

砂塵:~約3,000m~上限(?)

・黄砂 砂漠などから砂嵐によって飛散

放射性物質:

・自然環境放射性物質岩石などの風化塵

・核実験、原発の残留放射性物質の風化塵

(放射性物質:黄砂などに吸着していれば、3000m前後???)

参考投稿:

・異常気象に係る記載を調べました。

(その14:ブラジルの洪水の原因は高自然放射能の影響か?)

・異常気象に係る記載を調べました。

(その5:原爆実験の放射性塵の影響)

(存在状態)

・反応性元素の化合物;

セシウム、ストロンチウム、プルトニウム、イットリウム、

テルル、ヨウ素、臭素などは大気中の水分、メタン、硫黄などと

反応して化合物を形成してエアロゾルとして存在

引用文献:元素の詳細(http://savechild.net/archives/3891.html)

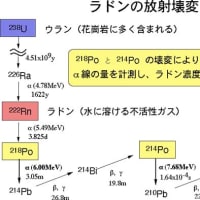

・ガス;ラドンなど不活性元素はガスとして存在

空気の分子量より重いものは地表、軽いものは上空

(分子量との関係あり)

引用文献(http://www.ies.or.jp/ri_online/index.html)

有害排出ガス:温室効果ガス、オゾン層破壊ガス、産業廃棄ガス

存在高さおよび垂直方向の分布は不祥

COx、POx、NOx、SOxなどは雨に含まれる以外に

環境中の微粒子、ガスと反応して微少な化合物粒子として存在

と推察

引用文献(http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/health/public/no15/oohira15.pdf)

<大気圏に存在する放射線>

宇宙粒子線: (詳細別紙)

電子線(β線)、中性子線、陽子線、ミューオン、ニュートリノなど

宇宙電磁波:

X線(γ線)、紫外線など

人工放射線:(詳細別紙)

原発、核実験などからの崩壊放射線

・粒子線;α(アルファ)線、β(ベータ線)、中性子線・電磁波;γ(ガンマ)線

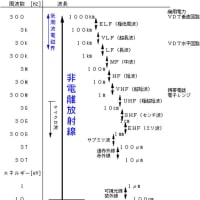

人工電波(電磁波): (詳細別紙)

・ラジオ、テレビ、携帯電話、調理器など

電波は周波数が高い(短波長)と電子密度の低い電離層を貫通し減衰

周波数が低いと電子密度の低い電離層でも反射