'13-05ー15投稿

既報ゴールデンウィークになってもこの寒さ! 例年と比べ少し寒暖差が大きいようです。5/6北海道で降雪という。で記載したように、天候不順が続いています。

下記の引例でもわかるように、原因不明?の本州の日毎の寒暖差に加えて、北海道の気象と本州との地域差が大きいようです。

びっくり?するようなニュースが散見されることもその証でしょうか?

gooニュース

5月の札幌、21年ぶりの降雪…凍える北海道(読売新聞)

2013年5月2日 ... 札幌市でも午後7時40 分にみぞれが降り、5月としては21年ぶりの降雪を観測したという。 に引き続いて、

帯広で5月の積雪を観測…8年ぶり

(読売新聞) 2013年05月06日

北海道東部で雪、帯広で8年ぶり5月の積雪観測

オホーツク海に停滞している低気圧の影響で上空に寒気が流れ込んだため、北海道は6日、各地で冷え込みが厳しくなり、東部を中心に雪に見舞われたという。

季節外れの雪:北海道斜里町で8センチ

毎日新聞 2013年05月12日 20時22分

北海道南東の低気圧から寒気が吹き込んだ影響で12日、道東北を中心に平年を大きく下回る寒さとなり、季節外れの雪が降った。 日本気象協会北海道支社によると、同日午後5時までの24時間降雪量は▽斜里町ウトロ8センチ▽幌加内町朱鞠内4センチ▽羅臼町3センチ。 根室市の最高気温(午後3時現在)は平年を9度下回る2.2度で、3月中旬並みとなり、同日未明から正午前まで雪が舞ったという。

気温と雨量の統計「今朝の最低気温」によれば、5月に入って

最近の最高気温、最低気温の推移

本州の例えば東京では→http://weather.time-j.net/Stations/JP/tokyo

平年を上回る暑さですが、

北海道の例えば札幌では→http://weather.time-j.net/Stations/JP/sapporo

平年を下回る寒さです。

引用:気象庁 日最低気温平年差によれば、5月14日は

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tem_rct/index_mntemsad.html

今度はたまたま?九州が寒いようです。このくらいは今までにもあったのかもしれませんが、関心をもってあれこれ考えています。

既報でも記載しましたが、妄想?誤解?かもしれませんことを

予め断っておきます。

個人的には、全体的な気温上昇は温暖化(亜熱帯化?)傾向ですが、この日毎、地域間の寒暖差が増幅されている原因は何なんだろうか?と思っていますが、

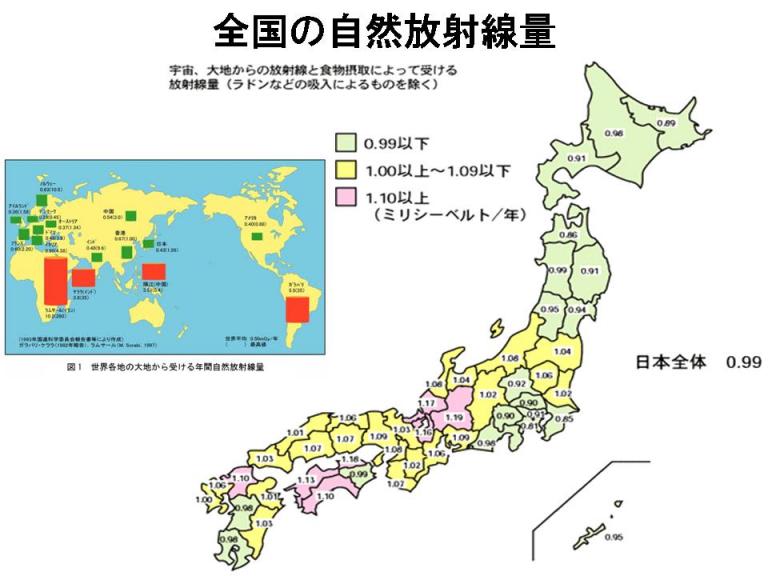

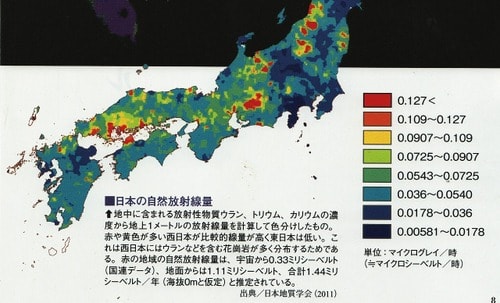

その要因として、地質と黄砂・大気汚染物質の増加による影響を推察していますが、垂直方向の分布が個人的には不詳ですが、既報まで様々な妄想を繰り返しています。

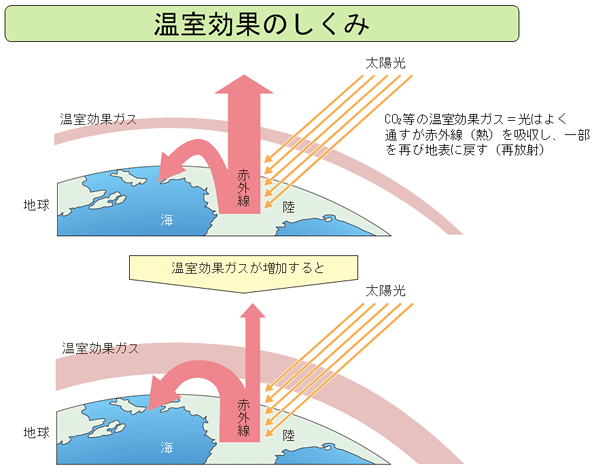

既報において感じることは、大陸からの種々のエアロゾルの組成によって、

・すす(黒色炭素)など黒色系のものは太陽光を吸収しやすい(温室効果による温暖化)

・硫酸塩エアロゾルなど白色のものは太陽光を反射しやすい(寒冷化)

傾向になるという。

これらの比率については現状個人的には不詳ですが、白色系が多ければ寒冷化が進み、気温が下がるという。

というのは、妄想はさておいて、

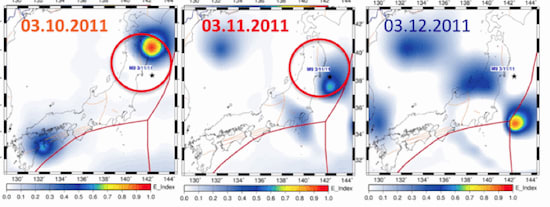

既報黄砂、大気汚染物質の大陸での昨今の発生状況 少し増えているのだろうか?の記載で引用しました九州大学 http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/index.html

(開発責任者 竹村俊彦(九州大学応用力学研究所))

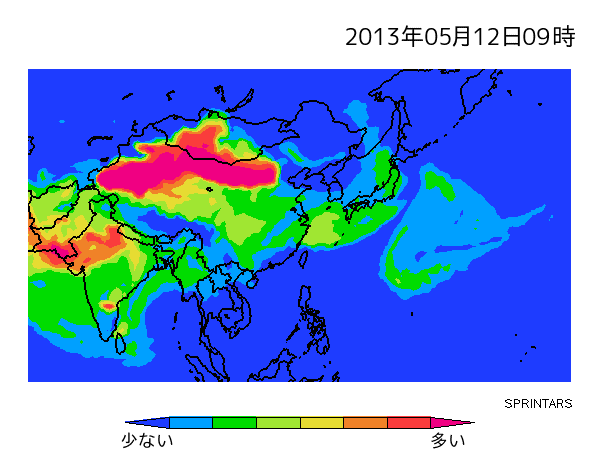

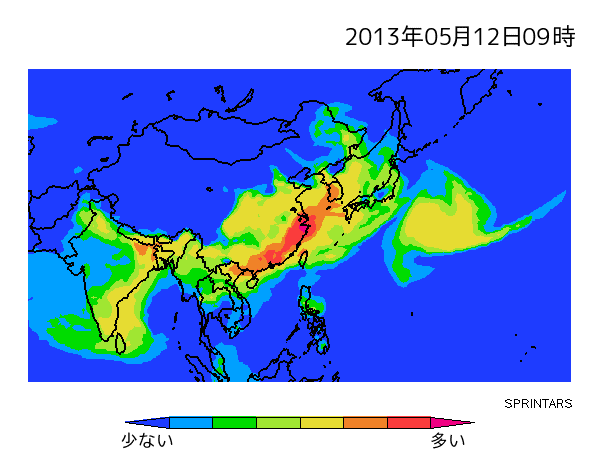

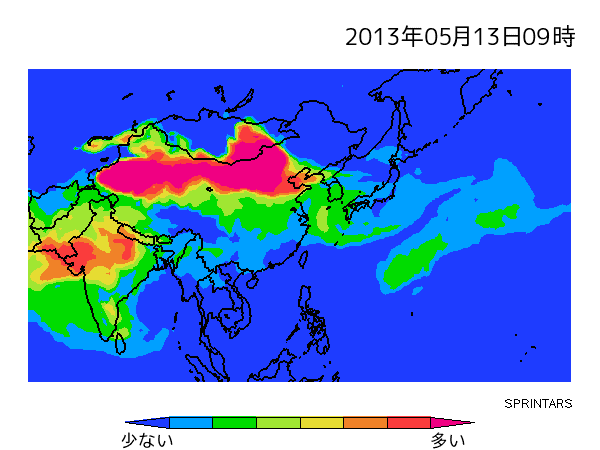

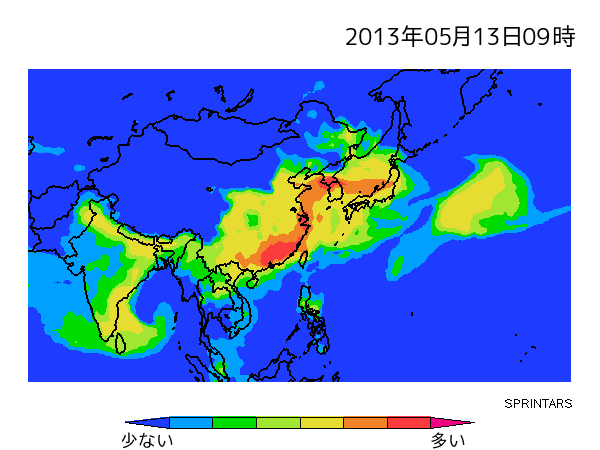

SPRINTARSエアロゾル予測(簡易版)(大気1kmまでのエアロゾル予測のシミュレーション )の5月12日~13日と照合してみたところ、

<黄砂> <大気汚染粒子>

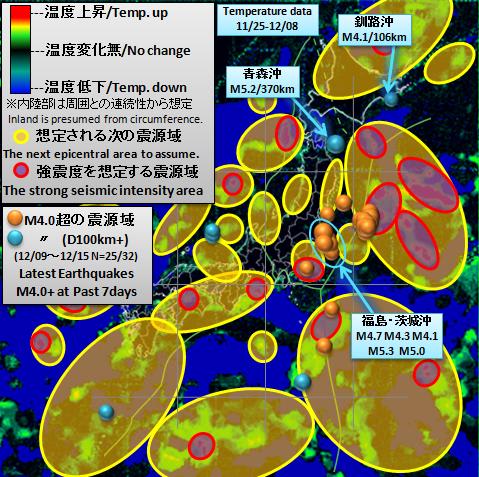

⇒北海道札幌上空の黄砂、大気汚染粒子が少ないのだろうか?と韓国では猛暑となるのだろうか???と思い調べてみると、

ソウル(Seoul)と日本の主要都市との天気比較http://forecast.tenki.jp/forecast/world/point-298.html

によれば、

東京、札幌と韓国においては

気温(℃)札幌 東京 韓国

5月12日 14.5 25.5 22.5

5月13日 11.1 23.7 26.8

大気汚染粒子は火力発電、自動車、ボイラーなどによって比較的大気圏の低いところに発生する黒色系のススの影響が推察されますが、一連の寒暖差においては大気汚染粒子と気温との関連は見られませんでした。

やはり、天候の不均一性を左右するのは黄砂など微粒子による?水(海水温、雲、湿度)の性状に与える影響か?と思われます。

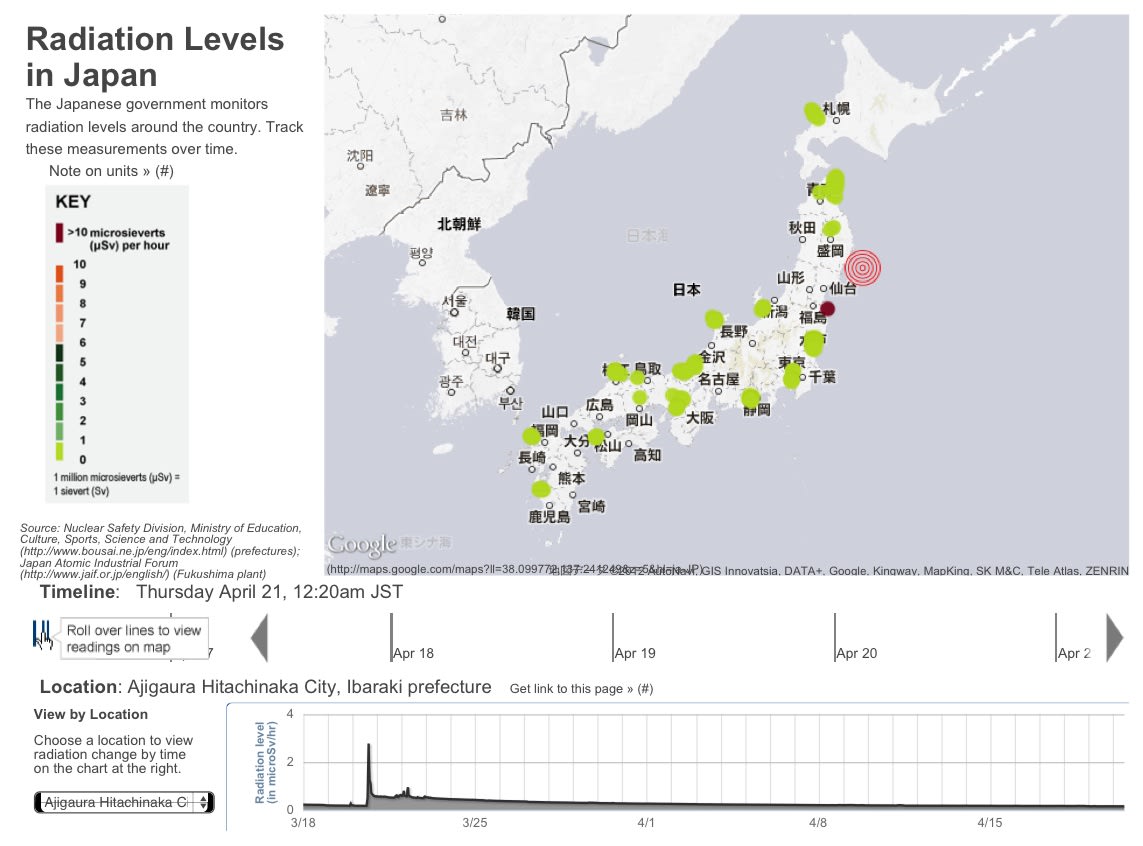

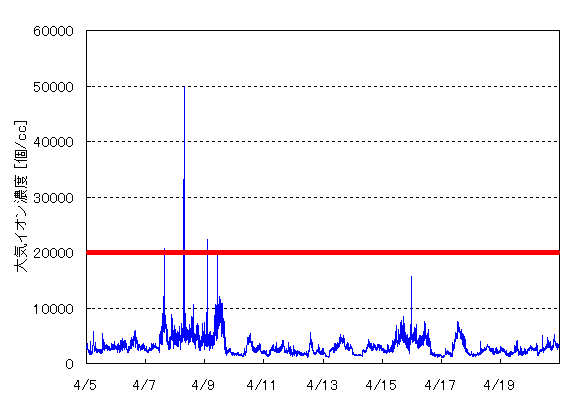

これら環境放射能など有害物質と共存している大気圏1km以上の比較的微細な微粒子による国境はなく、単に、中国からだけでなく、ハブーフ(嵐)などによって全世界から飛来している比較的粒子径の細かい大気上空に浮遊している微粒子の影響なのだろうか?と個人的には想われます。

参考情報:

SHIMADZU 粉博士のやさしい粉講座 環境分野と粉体測定http://www.shimadzu.co.jp/powder/lecture/

beginner/b03.html

イラク(中東)からの黄砂によれば、

(一部割愛しました。)

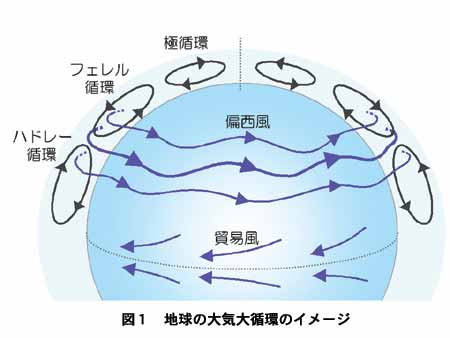

「通常の黄砂は、中国大陸で巻き上げられた砂塵が偏西風に乗って飛来します。ところが、この時期、中国大陸では大規模な砂嵐の発生がなく、イラク(中東)で大規模な砂嵐が発生しており、これによって巻き上げられた砂塵が日本まで運ばれてきたものだと考えられています。

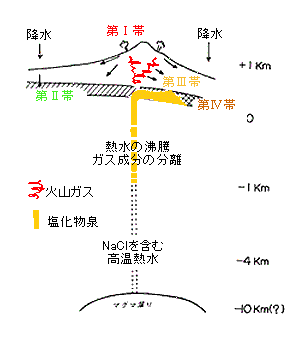

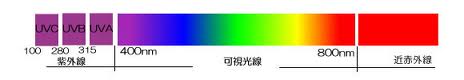

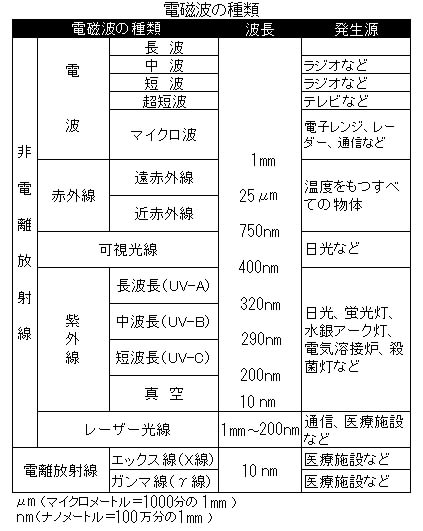

→比較的粒子径の小さな粒子とは0.5μm以下。光の波長より小さな粒子径の黄砂は光を吸収せず透過するため、黄色を目視で識別できませんが、サブミクロン以下の微粒子が1kmを超える上空にはかなりあるのではと?妄想しています。

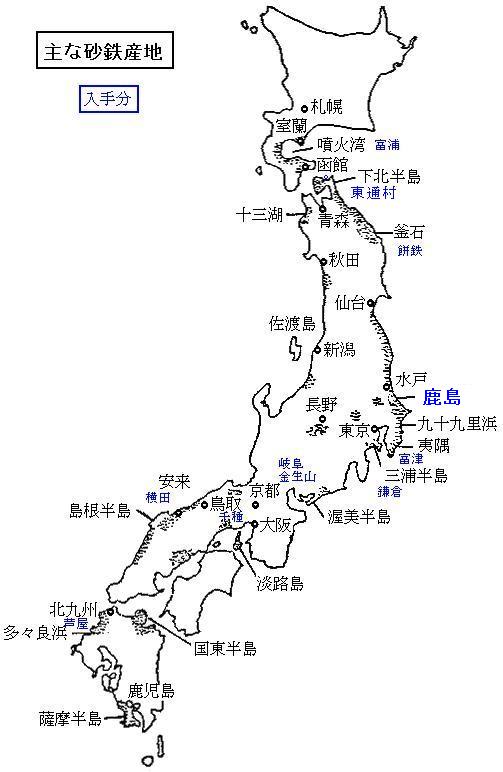

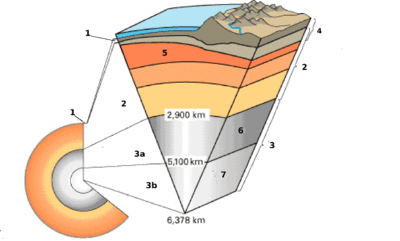

主成分の珪素(Si)の酸化物は透明性を示すが、例えば、鉄(Fe)など多ければ、磁性、着色(黄~赤)されて電磁波吸収性は異なるとは思われますが、地殻組成の違いによる電荷、磁性、屈折率など現状、詳細不詳。

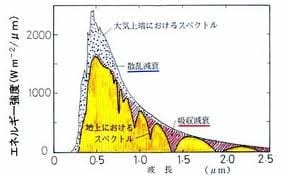

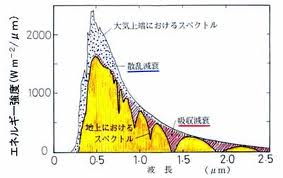

これらは、CO2などによる温室効果ガスによって増幅された温暖化において、それら単体の粒子径の違いによる電磁波の透過・吸収の違い、およびその表面に付着している物質の電磁波吸収・反射性および電磁波(主に、赤外線、マイクロ波、電波)に対する振動発熱性によって地表に届く太陽エネルギーが変化して水(海水温、雲、湿度)の性状(寒暖差)に影響していると推察されます。

すなわち、既報ではsprintarsエアロゾル光学的厚さ (合計) (550nm)について調べましたが、それ以下の観測されない超微粒子、たとえば、環境放射能、および、高度3000mまで存在するという黄砂などは測定波長が回折されている可能性もあるのでは???と個人的には想われます。

反射した光は目視で識別可

反射した光は目視で識別可

(google画像検索から引用)

(個人的な見解)

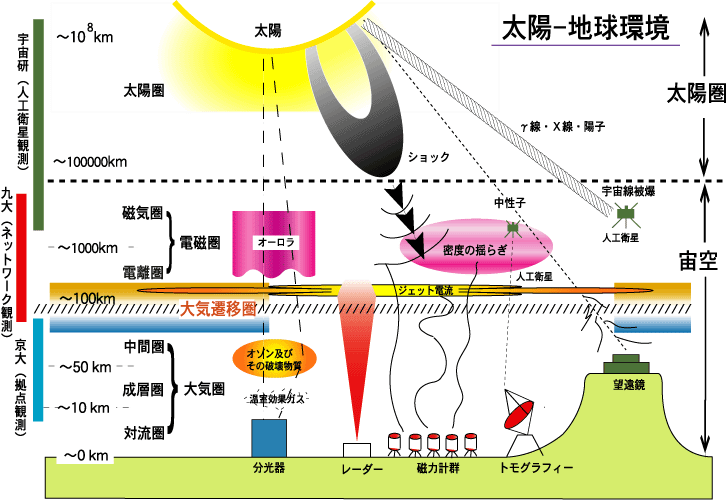

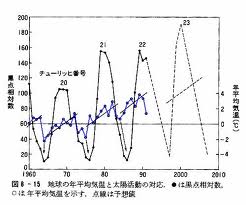

古くから語られる所謂、太陽の黒点の増減など太陽活動の変動、超新星爆発などによる宇宙環境からの放射線、電磁波の変動のみならず、

最近では、SPRINTARSの大気汚染粒子、黄砂で予測される情報を含めて、

人工的なさまざまな所為を含めた大気圏、電磁圏におけるスペースデブリ、彗星・隕石由来の破砕微粒子、火山灰などを含めた太陽光を反射・吸収する物質(有害ガスと微粒子がハイブリッド化したエアロゾル)の分布状態、および水の性状の異変によって、

太陽光が大気中の吸収物質によって地上に届くエネルギーが減衰状態が大幅に変動することが推察されます。

(google画像検索から引用)

エアロゾルの種類 (google画像検索から引用) 昨今の寒冷/温暖現象、さまざまな異常気象が引き起こされているのではと?と思っていますが、・・・・。

昨今の寒冷/温暖現象、さまざまな異常気象が引き起こされているのではと?と思っていますが、・・・・。

参考情報:

太陽圏、磁気圏 、電離圏、大気圏の位置

既報気候の寒暖に大気中の汚染粒子は関係するのか?と想って、大気エアロゾル粒子と寒冷化現象との対応について調べて、寒冷化現象に係る雑感をしたりしましたが、中国人ジャーナリストが唱える大気汚染粒子が慢性化して寒冷化するということが現実化すれば、住みにくい世の中になりますが、実際、地球は温暖化中なのか?寒冷化中なのか?よく解らない未曾有の局面に地球全体が遭遇しているのだろうか?とも妄想しています。

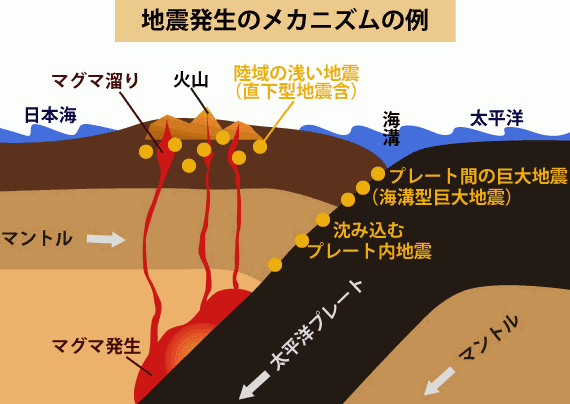

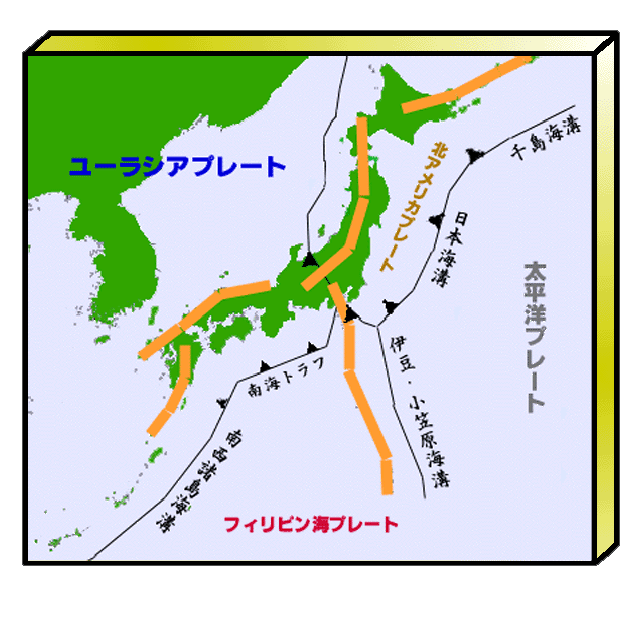

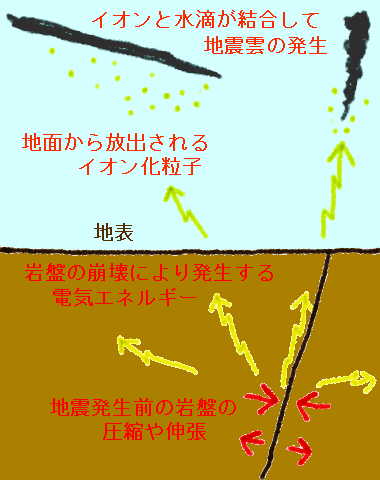

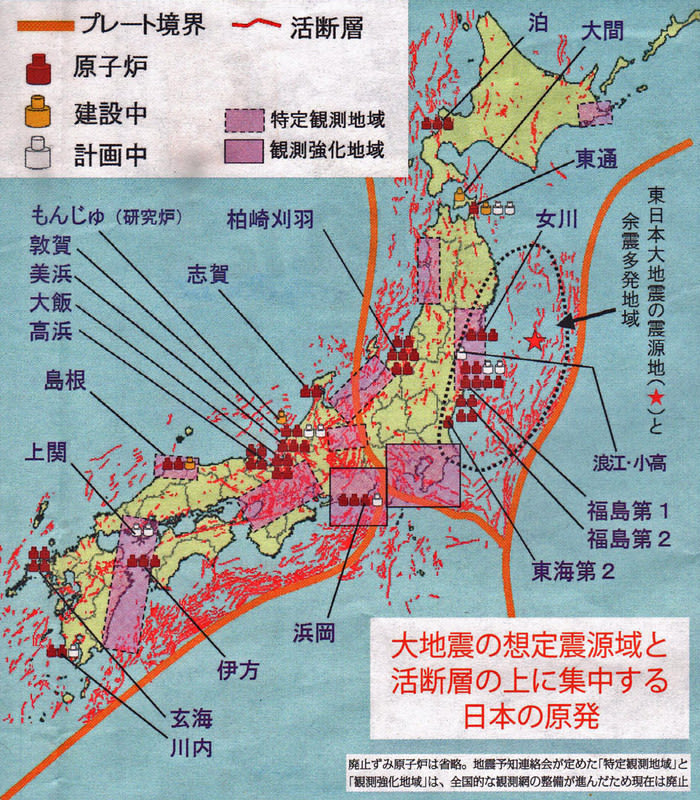

その他、地殻組成(主に、電荷)のちがいによって、様々な電荷を持つエアロゾル(含む雲中の雲核)の停滞性も地域の寒暖差に影響することも既報から推察されます。

参考投稿:

異常気象など天変地異に影響する要因に係る考察と地質調査

2012/02/22

わが国の地質・地層の調査に係る記載(その1:地殻の平均的な組成)

2012-07-13

また、表面電荷、電磁波との反応性に影響する地殻の組成については、

引用:産総研 地球化学図が参考になるのでしょうか?

寒暖差に係る系統的な研究成果の公開が期待されます。