'11-06-18投稿、強調

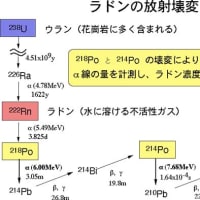

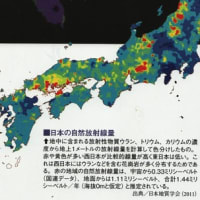

既報にて海水中の放射性物質からの崩壊放射線によって海水中の共存物質を放射化もしくは励起して、紫外線などの有害放射線を発生できる物質の有無について調べました。

現状では、微生物を殺傷、分解する有害なUV-Cレベルの波長約250nmの紫外線を発生させる物質はないようです。

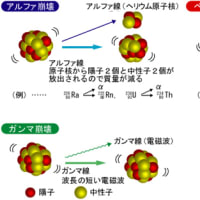

一方、既報の「放射線の測定法」に記載した励起作用(蛍光)を利用したNaI(Tl)シンチレーション検出器 (γ線を検出)、ZnS(Ag)シンチレーション検出器(α線 を検出)、プラスチックシンチレーション検出器(β線を検出)、熱蛍光線量計(γ(X)線を検出)、蛍光ガラス線量計(γ(X)線、β線、中性子線を検出)によって崩壊放射線のすべてが検出可能であることが判りました。

今回は、蛍光を発生させるために、各測定機の蛍光発光にどのような蛍光体が用いられているか、および、それらが励起されて発光する時の波長スペクトルに係る記載を調べました。

<結果>

下記の表に記載されている人工の蛍光体でも、既報で記載しました天然の蛍光性物質*で推察しましたように、UVAレベルの紫外線は発生しているようです。

* ウラル硼石 (長UV励起,紫)CaB2O2(OH)4

五水灰硼石 (短UV励起,紫) CaB2O(OH)6・2H2O

ニフォントフ石 (長UV励起,紫) Ca3B6O12・8H2Oなど

⇒以上の結果から、環境(陸海空)に漏洩している放射性物質からの崩壊放射線 によるUVーAレベルの紫外線の生態系に及ぼす影響についての作用も詳しく調べなければならない。

すなわち、仮に、既報で記載した工業的に使用されている水銀ランプからの微生物の細胞の固有の波長(吸収励起して、即時に分解・殺傷するエネルギー)に相当するUVーCレベルの253.7nmの紫外線を発生しなくとも、人体に対する日焼け作用を及ぼすUV-Aレベルの紫外線(微量のUV-Bを含む)による波長が生態系に及ぼす影響についても注意が必要であると想われます。詳細に別途調べる予定であります。

ちなみに、下記表のX線(ガンマ線)励起発光蛍光体(BaSO4、BaFCl、BaFBr、LaOBr、YTaO4、YTaO4)に照射することによって、発光スペクトルでUVーA相当の中心波長(315~400nm)の発光することは間違いありません。

本件の蛍光体の発光スペクトルではありませんが、一般的には引用スペクトルのように中心波長を起点にブロードな分布を示します。

(google画像検索から引用)

atomica 「放射線の蛍光作用 (08-01-02-05)」

によれば、 (一部割愛しました。)

「<概要>

・・・放射線の蛍光作用も、固体の電子状態を考慮することにより熱あるいは光ルミネセンスの領域が開拓され、これが放射線の検出や吸収線量の測定に広く応用されるようになっている。

なかでも蛍光板を利用した医療診断用エックス線の放射線被ばく量低減化は、蛍光作用の画期的な応用例である。ここでは、放射線による蛍光作用の原理とその特徴を簡単に紹介し、主に放射線の検出と線量計への利用例を記す。

<本文>

1.放射線の蛍光作用

物質に外部から何らかのエネルギーが加えられたとき、光が放出される現象をルミネセンスという。・・・

硫化亜鉛(ZnS)を主成分とする鉱物に光を照射したときの蛍光は肉眼で観察できる。蛍光を発する物質を蛍光物質(または蛍光体)という。

蛍光体とは可視領域の光の発光効率が大きい物質をいう。

蛍光体が放出する光の波長、強度や持続時間は物質に固有なものである。 物質に入射した放射線(電離放射線)のエネルギーによって、原子・分子の電子状態は励起状態(興奮状態)に変化する。これが基になって電磁波の放出が起こる。放射線を蛍光体に入射させると、可視領域の波長の光(ルミネセンス)が放出される。この現象をシンチレーションと称しており、シンチレータとは蛍光体の別名である。・・・

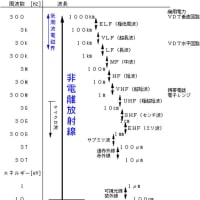

放射線測定用として求められるシンチレータは、放射線が衝撃した瞬間に可視光(300~600nm)を放出(即発発光という)し、発光効率が高く、透明で透光性に優れていなくてはならない。

少量のタリウム(Tl)を不純物として含むNaI(Tl)あるいはCsIのような無機シンチレータは、ガンマ線に対する発光効率が高いシンチレータである。

これに対し、有機シンチレータは減衰時間が短いのが特長である。有機シンチレータは放射能濃度の高い試料の測定に適している。有機シンチレータにはアントラセン結晶並びにポリスチレンやポリビニルトルエンなどの有機固体(プラスチックシンチレータ)がある。

ベータ線のエネルギーが低い、トリチウム(3H)や炭素の放射性同位体(14C)を含む有機物は、トルエンのような溶媒に溶解し、透明なガラスまたはプラスチック容器に詰めて測定する。これを液体シンチレータという。・・・

2.熱ルミネセンスもしくは熱蛍光線量計(TLD)

ハロゲン化銀乳剤フィルムを装着したフィルム線量計(フィルムバッジ)は、放射線作業従事者の作業期間中の被ばく線量を記録することができ、写真は長期間の保存に耐えるため、放射線被ばく管理用として普及している・・・

放射線で照射された物質を加熱したさいに発光する蛍光(熱ルミネセンス)物質において、その発光量が物質の放射線吸収線量に比例し、なかでも発光効率が高いものを熱ルミネセンス物質(TLD物質)という。

たとえば少量の活性化物質を混入したLiFは、原子番号が人体組織に相当しており、熱ルミネセンス物質として利用できる。・・・

3.輝尽発光とその利用

TLD物質を利用する際、熱の代わりに電磁波で蛍光を発生させるものを輝尽発光(Optically Stimulated Luminescence=OSL)という。

輝尽発光は1980年代から、水晶や長石のような天然鉱物や磁器のような考古学的試料で観測されはじめ、自然放射線の蓄積線量を測定することによって、それらの年代を類推・決定する技術として開発、利用されてきた。

輝尽発光も熱ルミネセンスのように線量計として利用できる。・・・

紫外線パルスを利用するガラス線量計は放射線作業従事者用の被ばく管理に使用されている。・・・」<<本文を詳しく読む>>

(google画像検索から引用)