'13-010-06投稿、10-07追加

季節外れ?の異常進路の台風23号と24号が発生しているという。台風23号は中国大陸に進路を変えたというが、24号はわが国に上陸する予定という。反面、10月6日、名古屋をはじめとして西日本地区ではこの時期季節外れの真夏日を記録したようです。

上記の異常進路の台風に加えて、相変わらず、年初来から気にしている「寒暖差が激しく」、加えて「降水量に地域的なムラのある」気候が今後も続いていくのか?

gooニュース

(時事通信) 2013年10月06日 11時18分

台風23号は中国へ、24号は北上か

台風23号、先島諸島北を中国へ=24号は7日沖縄・奄美接近―気象庁

「強い台風23号は6日午前、沖縄・先島諸島北方の東シナ海を西北西へ進んだ。7日には中国大陸に上陸する見込み。先島諸島が暴風域にあり、気象庁は暴風や高波、大雨に警戒を呼び掛けている。

一方、強い台風24号は南大東島の南東海上を西北西へ進んだ。今後北上して7日に沖縄本島や奄美諸島に接近した後、8日に九州に接近する恐れがある。九州南部・奄美は引き続き高波に注意が必要。」という。

PS:

gooニュース

台風、沖縄沖を北西へ…8日に九州上陸の恐れ(読売新聞)

2013年10月7日(月)12:19

非常に強い台風24号は7日、沖縄の南海上を北西に進んでいる。7日夕から夜にかけて、沖縄本島や鹿児島県・奄美地方に接近する見込み。8日には九州に近づき、上陸する恐れもある。 気象庁によると、7日午前11時現在、那覇市の東南東約190キロを時速35キロで進んでいる。中心気圧は935ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートル。中心から半径170キロ以内は、風速25メートル以上の暴風域となっている。 ...続きを読む

従来の常識では考えられない異常な台風進路と思われます。(詳しくは、下記進路参照)

一方、

やはり、個人的には、何か「寒暖差」を支配する大気上空の汚染物質の影響を疑わざるを得ません。

参考関連投稿: 異常気象に係る記載

(その15:大気エアロゾル粒子と寒冷化現象に係る雑感)(2013-01-23 )

(その22:春一番後の寒さと暑さの繰り返し。原因は大気浮遊粒子濃度変化の影響か?)(2013-03-13)

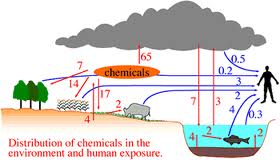

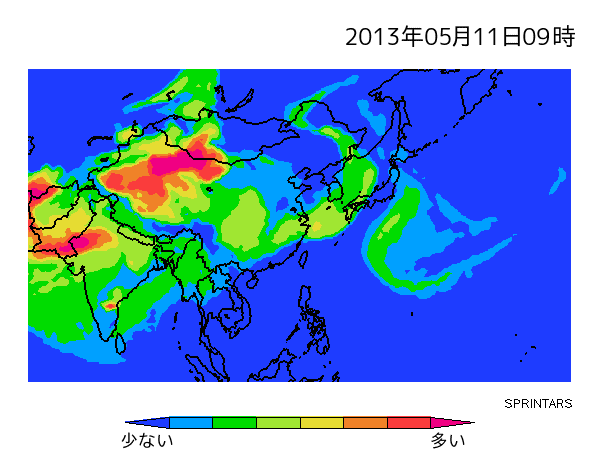

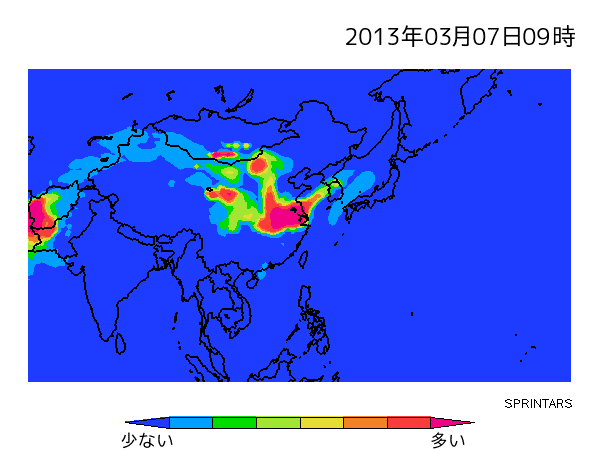

大気汚染状況の変化といえば、最近中国の大気汚染が酷くなっているようですが、何か関係でもあるのでしょうか?(中国起源の汚染かどうかは不詳ですが、・・・。インド、中東などからのハブーブなどもあるのだろうか?)

msn産経ニュース 2013.10.6 16:03

http://sankei.jp.msn.com/world/news/131006/chn13100616040002-n1.htm

中国「深刻な大気汚染」で高速道路閉鎖 視界不良、北京国際空港も発着便に欠航

「中国北京市周辺は6日も深刻な大気汚染に見舞われ、視界不良のため北京国際空港の発着便に欠航が出たり、北京と各地を結ぶ高速道路が通行止めにされたりした。北京市の大気汚染レベルは6段階で最悪の「深刻な汚染」(指数301以上)を記録。当局は住民に外出を控えるよう呼び掛けた。

天気予報サイトによると、北京市の微小粒子状物質「PM2.5」を含めた大気汚染指数は6日正午で301。北京中心街では数百メートル先のビルがスモッグで白くかすみ、車両は日中もヘッドライトを点灯して走行していた。中国メディアによると、北京国際空港では、視界が250~500メートルに低下したため、一部航空便の発着を取りやめた。

国慶節(建国記念日)のUターンラッシュが始まったが、航空機の欠航や高速道路の閉鎖で混乱も予想される。(共同)」という。

偶然か?台風23号は中国にとっては、水不足、大気汚染を解消?する恵みの雨をもたらしたのだろうか???

既報ゲリラ豪雷雨による被害、水不足を少なくするために人工的な降雨分散化技術の進展が望まれる。にて記載しましたが、ゲリラ豪雷雨の制御および降雨分散化をわが国でも表立って考える時代になるのでしょうか?

昨今の水の偏りは自然の仕組みに逆らった直接、間接を問わず、人為的、人工的な産物に由来する大気圏に存在する諸悪を究明してひとつひとつ潰していかなければならないのだろうか?

既報地球温暖化の要因に係る記載(その6:大気圏の水の偏りの影響とその評価方法)(2011-11-12)に記載したように、これらの大気圏における「水の偏り」がどのようなメカニズムで発生しているのか?その影響(真因)を解明することが重要であると想われます。

まえがきが長くなりましたが、

今回はゲリラ豪雨、台風、ハリケーンの規模および進路を制御する気象操作が可能かどうか?に係る記載を調べました。

YAHOO知恵袋 2011/7/9

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1065147390

人工的に台風の進路を変えることなんてできるんですか?

アメリカが研究していると聞いた気がします。...

(一部割愛しました。)

「ベストアンサーに選ばれた回答

台風、というかアメリカなんでハリケーンですけど、それにドライアイスなどを撒いてハリケーンの動きとか挙動とかを制御しようと言う実験はあったそうです。

進路は変わったけど、それが街を直撃して大きな被害が出たこともあったとか。

結局、有効な結果は得られないまま終わってしまったと聞きますね。

まぁ台風やハリケーンは規模がでかいので、人間がコントロールすることは出来ないでしょう。」という。

既報台風異常進路に係る考察(08-28~09-06未曽有の彷徨、停滞の原因は放射能による電磁気的な引力か?)(2011-09-06)で記載しましたが、

異常な進路を彷徨った台風6号、9号に引き続いて、 今般、発生しました台風11号、12号の進路について調べました。・・・

台風11号は東シナ海(渤海、青島海域)まで北上せず、中国大陸に上陸して熱帯低気圧にかわりました。

台風12号は太平洋上を台風6号、9号同様に福島沖を北北西方向に蛇行して、

異常な進路を辿っていました。

気象庁などの長期的進路情報からは想定外であると思われます。

<現状考察>

6号、9号同様、うろうろ進路、のろのろ速度になっています。

従来常識とあまりにも異なる今年の大型台風の進路、速度の原因は何なんだろうか?

東シナ海(渤海沖)、太平洋(福島沖)での海の汚染による気象・海況異変が何らかの影響を与えているのか?

今回の台風進路の経時変化の調査(下図参照)から、台風6号、9号同様に東シナ海(渤海沖)、太平洋(福島沖)を掻い潜ってすすんでいることが判ります。

以前考察しました陸地でのゲリラ雷(豪)雨雲と同様、台風雲も偏西風に逆らって、地面、海面と雲間の電磁気的な引力(電荷+/-、磁極S/N)が台風雲の進路、停滞に影響していることが個人的には強く推察されますが、いかがでしょうか?

特に、福島沖は無論、渤海沖での海面(表面)汚染の影響が台風進路に大きく影響していることが推察されます。

従来の平均的台風コース(google画像検索から引用)

過去のアメリカ、中国などが実施した太平洋をはじめとする各地で実施された原爆実験が過去の伊勢湾台風などに影響していたのでは?と改めて想われます。

過去のアメリカ、中国などが実施した太平洋をはじめとする各地で実施された原爆実験が過去の伊勢湾台風などに影響していたのでは?と改めて想われます。

’放射性塵が大量に沈積しているところは台風雲は近づかない’

現状考察されます。

関連投稿:

異常進路台風15号に係る考察(09-23更新 急激な右折とスピード変化から想う列島沈没の可能性)(2011-09-23)

当時は、人工的な進路変更について考えていませんでしたが、

現実的には、人間が勢力を持った台風、ハリケーンをコントロールすることは出来ないでしょうが、現行の人工降雨技術と同様、台風、ハリケーンの進路、規模を制御する考え方(仮説)について調べてみました。

るいネット 2011/08/01 PM11

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=255003

人工台風の研究状況

(一部割愛しました。)

「・・・今回の台風6号も、その変則的な軌道から、人工の台風ではないかといわれている。実際、人工的に台風の軌道を変えようという試みは“表の”学術研究の領域でも進んでいる。以下、日経サイエンスリンクより引用。

台風をあやつる 夢ではない天気の制御

R. N. ホフマン

毎年,大きな被害をもたらす台風やハリケーン。その勢力を弱めたり,進路を変えたりすることができるだろうか?近年の研究から実現のシナリオが浮かび上がってきた。

高度な気象予報モデルに基づいて,ハリケーンの発達のカギとなる複雑な過程が精密に再現された。その結果,ハリケーンや台風などの巨大なカオス的システムは初期条件の微小な変化に非常に影響されやすいことがはっきりした。例えば周辺や中心部の気温や湿度がわずかに変わるだけで大きな影響が出る。

ハリケーンの何を変化させれば勢力を弱めたり進路を人口密集地域からそらせるか,複雑な数学的最適化手法を利用した研究が進んでいる。著者ら大気環境研究所(AER,全米規模の研究開発コンサルティング企業の1つ)のチームはハリケーンの精緻な数値モデルに基づいて過去のハリケーンの動きを模擬し,さまざまな介入が及ぼす変化を観察することで,その影響を評価している。

1992年に発生した2つのハリケーン「イニキ」と「アンドリュー」についてシミュレーション実験を行った。この結果,温度や風の初期値をわずかに変えることでハリケーンの進路を誘導したり,暴風の及ぶ範囲を縮小できることがわかった。

将来は,太陽光発電衛星から送り出すマイクロ波ビームによって大気を加熱し,ハリケーンの温度を変更できるだろう。ハリケーンの進路に当たる海洋上に生分解性の油をまき,海面からの蒸発を抑えてハリケーンの発達をコントロールすることも考えられる。このように,いずれはハリケーンの発達に人為的に介入する具体的な道が開かれ,人命や財産を守ることが可能になるだろう。

引用以上。

2004年の段階で、科学雑誌にこのような研究過程と仮説が掲載されていることからみて、実際の実験も密かに行われているとしてもおかしくない。 ・・・」という。

次に、

ホモファーベル庵日誌

(一部割愛しました。)

「・・・

●台風15号も気象コントロールされている!?

http://yokodo999.blog104.fc2.com/

やはり重要なポイントは、自然災害を装う、ということ、これです。311も東北沖の地震多発地帯で起こし、今年の台風においても、あたかもいつもの日本特有の台風のように見せかける。加害者は自然であるかのように・・・

・・・

●特許はありますねぇ:地球上の大気圏、電離イオン層、地磁気圏の或区域を変更する方法と必要機器

http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4,686,605.PN.&OS=PN/4,686,605&RS=PN/4,686,605

・・・

●人工台風の作り方

http://blog.livedoor.jp/youdie0318/archives/66515235.html

台風は人工的に起こすことが可能なようです。

おそらく、HAARPを使ったのでしょう。

台風とは単純化すると 、海水温度の上昇によって生まれるものです。

HAARPで強力な電磁波を、海面に照射し続けることで、海水温度が上昇します。

そうすることによって、台風を人工的に起こすことが可能となるのです。

●真意はわかりませんが、マイクロ波で加熱するらしいです。

http://blogs.yahoo.co.jp/rocket_bus_company/65038561.html

<速報>ハリケーン「アイリーン」はハイチのHAARPがコントロールしている!

2011/8/27(土) 午後 8:23

いま、超大型ハリケーン「アイリーン」が米国東部を直撃していますが、ウィスコンシン大学のハリケーン研究チームが、マイクロ波探査によるハリケーン成長の様子を記録しています。

そしてハイチにあるHAARPの関与が、明確に映し出されているというスクープ情報を、チームロケット隊員のプリシラさんから送っていただきました。その結果をアニメーションにしたものが、これです。

http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic/real-time/marti/2011_09L/webManager/displayGifsBy12hr_06.html

アニメーションの途中で、ハイチ方向からテナガエビの腕のような真っ直ぐな棒が、2~3本ハリケーンに向かって伸びてるのがハッキリと出ていますよね? ハイチにも米軍のHAARP施設がありますが、まさにHAARP基地の方向から出ています。これはもう明白すぎるほどの証拠です。米軍のHAARPが、強烈なマイクロウェーブ(電子レンジと同じ)をハリケーンに照射して、進行方向をコントロールしているのがわかります。今まで、HAARPによる気象操作攻撃に懐疑的だった人も、この大学の研究室による証拠画像を見れば、もう否定する事はできないでしょう。

http://www.youtube.com/watch?v=ojxGTDN7XTY

●米空軍が出している軍事分析書は、恐るべきことが書いてある。

「地球的規模での戦争の武器として気象パターン、通信、送電線を秘密裏に操作する能力をもつことによって、米国が世界を制覇できる。気象操作こそは真の意味での先制攻撃兵器である。感知されることなくして、敵、あるいは友好国に向けて、経済、エコ・システム、農業を破壊させルことが出来る。金融・商品市場を混乱に陥れることも出来る。農業を不作にすれば、食糧の輸入依存度を高め、必然的に米国に主食を依存しなければならなくなる」

「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は気候変動に関する科学的、技術的、社会的、経済的情報を調査する権限を与えられている。この権限の中には、環境戦争も含まれているはずだ。しかし IPCCの何千ページに及ぶ報告書には、全く触れられていない。

米軍の気象戦争

北沢洋子の国際情報 2008年1月3日 より

http://www.jca.apc.org/~kitazawa/undercurrent/2008/usmilitary_climate_war.htm

今日、気候変動(地球の温暖化)についての議論が盛んに行われている。洞爺湖サミットの最大の議題になうことは間違いない。しかし、その議論の中で、米軍がひそかに開発している気象戦争について言及されることはほとんどない。

これは「高頻度のアクティブなオーロラ研究プログラム(HAARP)」と呼ばれ、「戦略的防御イニシアティブ」、別名スター・ウォーズの一部になっている。

その内容は、要約すれば、高精度な次世代電子磁気兵器でもって、地球の気象を操作する軍事技術である。そして気象を軍事目的で操作する技術は、これまで米国とともにロシアも開発してきた。

しかし、米国が、この技術開発の開発を始めたのは半世紀以上もまえのことである。米国防総省の顧問である数学者のJohn von Neumannが通称「気象戦争」と呼ばれる「気象操作の研究」を始めたのは、冷戦が始まった1940年代末であった。・・・

米軍は、地域を特定してそこの気象パターンを変える技術を開発している。それは、High-frequency Active Auroral Research Programme(HAARP)と呼ばれ、「戦略国防イニシアティブ」、つまりスター・ウォーズの一環である。

HAARPは、大気圏外で用いられる大量破壊兵器であり、世界中の農業とエコ・システムを破壊することが出来る。

米空軍が発表した「AF2025最終報告書」によると、気象戦争とは、敵の戦闘能力を破壊、または無能化する非常に広範囲な戦闘であると定義づけている。そのなかには、洪水、ハリケーン、旱魃、地震などの誘発も入っている。この武器は、攻撃、防御、あるいは、抑止力として使える、という。

1977年秋の国連総会では「広範囲に、長期間にわって深刻な影響を与える環境変動技術の敵対的使用を禁止する国際条約」が批准された。この条約で特定された「環境変動技術」とは、「生態圏、地殻層、水圏、大気圏、あるいは大気圏外を含め、地球の活力、構成、構造を意図的に操作するなどして環境を変動させる技術」のことである。・・・

~(後略)~ 」ともいう。

関連投稿:

世界各国で実施されているという気象操作とはどのようなものか調べました。

⇒降水量を制御するために人工的に台風の進路を変えることは可能だろうか?

汚染水(

汚染水(