'11-07-08投稿、強調

既報にて、世界の異常気象のホットスポット(仮説)のひとつ米国大陸の中央部における度重なる気象変動について紹介しました。

年初、異常気象による洪水が多発していたブラジルでありますが、上記のホットスポットには入れていません。

というのは、原発、核実験による放射能(超微細なエアロジルの沈積)の影響を比較的受けていない地域、(大気上空中に滞留している放射能の沈積を考慮しないとして)であり、大雨によって氾濫して洪水する現象は異常ではなく、我が国で50年以上前によく発生していた伊勢湾台風など超大型台風の類かと思っていました。

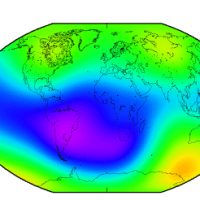

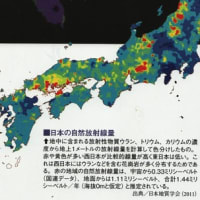

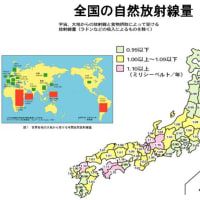

しかし、google画像検索の引用図から判るように、ブラジルはイラン、中国と並んで世界有数の大地からの自然放射線量が高く、日照時間が長く、UVインデックス(紫外線)が高い地域であります。

放射性物質、紫外線が高く、異常気象に影響しているのでは?と考えて、洪水に係る記載を調べてみました。

既報でも記載しましたが、妄想?杞憂かもしれませんことを

予め断っておきます。

(google画像検索から引用)

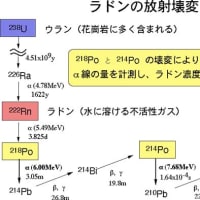

ブラジルのガラバリ*では年間平均5.5mGy(最大38mGy)、

日本約0.4mGy(最大約1.3mGy)

*ブラジル南東岸のモナザイト岩石地帯に立地。ウランやトリウムを多く含む岩石のため高放射線量となっている。

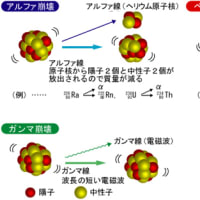

ちなみに、ウランからの崩壊放射線は アルファ線、ガンマ線。

ブラジルは南アメリカの中部にある亜熱帯から熱帯雨林気候国であり、1908年に日本からの集団移民、コーヒー栽培で有名であります。アマゾン川には中国につぐ水力発電があります。 陸地の大部分は高原であり、火山帯はなく、大陸東側沖に海底火山が走っています。

(google画像検索から引用)

以下、ブラジルの異常気象による洪水、土砂災害

に係る記載を調べました。

1.洪水、土砂災害発生事例

日テレNEWS24

2011年1月15日

ブラジルで洪水被害拡大、529人死亡

「ブラジルの洪水による死者は増え続け、AP通信によると、529人が死亡した。犠牲者の埋葬が行われる一方で、押し流された土砂などからの行方不明者の捜索も続けられていて、死者の数はさらに増える見通し。この洪水で1万4000軒以上の家が流されたとみられているが、政府による支援は地方まで行き届かず、被災者の多くは水や食料もほとんどない中、避難生活を送っている。」

本文を読む

日テレNEWS24

2011年1月9日

大雨による洪水で35人死亡 ブラジル

「ブラジルでは、年末から続く大雨の影響で洪水や土砂崩れなどが発生し、これまでに35人が死亡した。 サンパウロ州などでは、大雨により増水した川が氾濫し、洪水などの被害が出ている。地元テレビは、浸水した建物内で、住民が泥水に首までつかりながら貴重品を探す様子を伝えている。

一連の洪水や土砂崩れにより、ブラジル全土で少なくとも35人が死亡した。サンパウロを含む4つの州では非常事態宣言が発令され、ロイター通信によると、これまでに3万7000人が避難している。 雨期を迎えたブラジルでは、今後も引き続き、大雨が予想されており、さらなる被害が懸念される。」

本文を読む

AFP BB News

2010年06月22日

ブラジル北東部で洪水、1000人以上が行方不明

「【6月22日 AFP】ブラジル北東部アラゴアス(Alagoas)州で、数日間続いた豪雨によって洪水が発生し、これまでに少なくとも39人が死亡した。死者数は今後大幅に増加する可能性があるという。・・・

また同州では4万軒以上の住宅が濁流に流されたという。」

本文を読む

環境・CSRニュース

世界の異常気象と気象災害の状況を発表(気象庁)

2009年01月23日

「 気象庁は、2009年1月14日~2009年1月20日に発生した

世界の異常気象や気象災害の状況「全球異常気象監視速報」を公表した。

今回の発表では、アラスカ、カナダ北西部が高気圧が強まった影響で高温となったほか、ブラジル東部でも前週に続いて異常高温になったことなどが目立った。

「全球異常気象監視速報」は、毎週水曜日に前日までの1週間に発生した世界の異常気象や気象災害の状況をまとめたものである。このほかに、月・季節・年の天候についての最新状況、平年値の分布、主な地点の平年値が閲覧できる。」

本文を読む

⇒ブラジルの洪水発生地帯は自然放射線量が高い地域の周辺に位置するサンパウロなどで発生しているようなので、別報でそのメカニズムを追及したいと思います。

また、今後、「全球異常気象監視速報」によっても、過去に遡って、異常気象を検索できるようです。

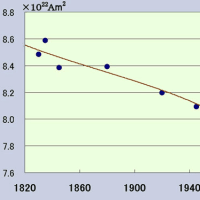

2 高自然放射線地域

-世界の高自然放射線地域の健康調査より-

(一部抽出しました。)

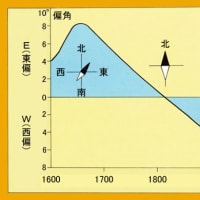

「・・・ 2. 世界の高自然放射線地域

自然放射線の量は日本の中でも地域によりさまざまで、

北海道、東北、関東地方は少なく、近畿、中国、四国地方で多くなっています。

西日本と東日本とで放射線の量に差があるように、世界には大地放射線の量が日本の数倍以上の地域があります。

中国の広東省にある陽江県、インドのケララ州を含む西海岸、ブラジルのガラパリ(現在は再開発が進み海岸だけが自然放射線の高い場所として残っている)およびイランのラムサールが有名です。・・・

大地放射線が多くなるのには、いろいろな原因があります。中国広東省の陽江、インドのケララとブラジルのガラパリでは、放射線を出すトリウムという元素を含む砂が原因であり、イランのラムサールは温泉の噴出によってたまったラジウムという放射性元素が原因です。・・・

・・・線量測定の現地調査を行ってきました。外部被ばく線量については、個人被ばく線量計によって直接住民すべてについて測定すれば良いのですが、多数の測定をすることは難しい。そこで、サーベイメータで測定した環境放射線および居住係数(問題とする場所に人が居住する時間の割合を示す係数)から個人被ばく線量を推定する間接法も採用してきました。

外部被ばく線量は環境放射線に大きく依存することにより、環境γ線線量率を正確に測定することは重要です。また、その他インドのケララ地域、ブラジルのガラパリ地域およびイランのラムサール地域など、世界の高自然放射線地域の現地に入り、測定を行ってきました。

表1はいくつかの機関が測定したそれぞれの地域における大地放射線量の平均値および最高値を取りまとめたものです。

表1 世界の高自然放射線地域における

大地放射線量(mSv/y)

地域 平均値 最高値

ラムサール(イラン) 10.2 260

ガラパリ(ブラジル) 5.5 35

ケララ(インド) 3.8 35

陽江(中国) 3.5 5.4

香港(中国) 0.67 1.0

日本 0.43 1.26

・・・・

2.4 ブラジル・ガラパリの高自然放射線地域

1998年9月にガラパリで線量測定調査を行いました。NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ(ALOKA TCS-166)により測定を行いましたが、海岸付近など特異な地点を除くとガラパリおよびメアイペの路上における線量率は0.1~0.4μGy/hであり、屋内についても最高0.4μGy/hでした。

UNSCEARの報告によりますと1960年代の測定値1~2μGy/hに比べてかなり低く、道路の舗装化並びに建築材料と構造の変化など、都市化に伴ってガラパリ周辺の自然放射線環境が変化したことが考えられます。

この地帯は長く伸びたブラジル大西洋岸に平行に走る山脈中の古期片麻岩の長年の風化と分解によって、チタン鉄鉱ジルコナイト・モナザイト鉱物が自然に分離し、細粒となり、川や海に沈積し、海から波とともに小さな砂として浜に戻ってきたといわれています。ガラパリ砂浜における線量率は最高で6.2μGy/h、表面では15μSv/hに達する黒い砂もありましたが、黒くない所は0.09μGy/hでした。当地方では、砂浜の黒い砂は健康に良いと信じられており、砂風呂の感じで療養している姿が見られました。

採取した砂や土壌の核種分析では232Th濃度は~38.4kBq/kg、226Raは~4.09kBq/kgと232Th含有量が多い結果が得られています.」

本文を読む

⇒ブラジルの海岸線を走るチタン鉄鉱ジルコナイト・モナザイト鉱物など高放射化物質による異常気象への悪影響が推察されます。

*NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ

(google画像検索から引用)

その他のシンチレーション(蛍光)を利用する測定器

(既報の放射線の検出方法と検出器 参照)

(補足)

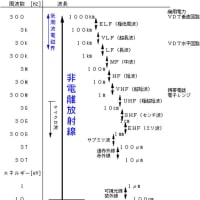

日本における平均放射線量が世界各地と比較して低く映りますが、この値から、既報の内部被曝へ影響が全くないということではなく、大気中のガンマ線(≒X線)、紫外線などの電磁波放射線と放射性物質の作用が違うことことに注意しなければならない。

個人的な見解でありますが、

環境中に存在する超微細な放射性物質(砂粒が1mmとすれば、その1万の1以下の粒子)を体内に取り込んで、血液中、細胞組織内に滞留した微細な物質からの崩壊放射線による長期被曝による障害についてはまだ検証データもほとんどなく、解明もされていません。

超微量でも超微細な粒子の影響については、放射性物質のエネルギーはE(エネルギー)=m(質量)C(光速)の2乗ということですから、油断大敵です。

ナノレベルで、腎臓などで浄化されない(尿、汗として排出されない)程度の粒子(粒子径不祥)、細かい水不溶性の物質の方が実証データがないだけにむしろ怖いかもしれません。

<<詳しく見る>>

関連投稿:

環境中の放射線量測定値のばらつき要因に係る考察('11-06-30~)

「エアロゾル」に係る記載を調べました。

(その14:空気中の塵埃の種類と個数について)