深大寺山門

創作に明け暮れた長月

その最初の日に、久しぶりの全そ連吟行に出かけた。

かつて、雑誌の取材で訪れた時から、この町の佇まいが気に入ってしまった。以来、いつかまた来たい、いやっ、句会で来るべきだ。ということで、出動したのだ。

この雰囲気、癒されるじゃないすか。参道から一般道へ、とにかくお蕎麦屋さんがたくさん並ぶ。あ~、蕎麦好き、昼酒好きには堪らない町。

小旅行気分もまた一興なり。

見事なシダレカツラも、ここの豊穣なる水の恩恵か、でかい。畏敬の念すらおぼえるのだ。

たしかなマイナスイオンをたっぷりと。

「水神を味方につけて夏はゆく」 草露 (天)

風情ある山門をくぐると、深遠なる境内に凡人、俗人はただひれ伏すのみ。

お賽銭を投げ、頭を垂れるモノ。厄払いをするモノ。思い思いに深大寺を堪能する。

「ゆく夏をひぐらしの音に追いかけて」 江戸嬢

近くの植物園を散策すると、なんとそば畑がある。惜しい。収穫にはあと少し。白く可憐な花が目に浮かぶようだ。

参道に戻る。鬼太郎茶屋に入った。鬼太郎本人とねずみ男が出迎えてくれる。

古民家が改造された茶屋の上に、妖怪ギャラリーと癒しのデッキなるものがあったので、会長と二人100円払って上がってみた。

水木ワールド全開。ちょうどポツリときたので、いい雨宿りになる。

格子から鬼太郎の下駄が濡れぞぼっているのが見える。味な趣向。

「青紅葉雨に濡れ待つ秋の風」 鶴輪

深大寺は水が豊富な寺町としても有名らしい。

神聖なる恵みの雨は、長月に入っても干からびた都会暮らしのオイラたちを潤してくれるのだ。参道の店々を冷やかして、地ビールを飲んだりする。心の内も外もしっとり。

提灯が燈る。ほどよい頃合いだ。

小さいな中庭に小滝が落ちている。そんな店の敷居を跨いだ。

まずは、やっこ。水の美味しい土地では必須ですな。

哀れ岩魚は討ち死になり。我らの胃の腑に、流されたのであった。

魚殿、殺生を許せ。命をごちそうさま。

「湿し雨水車も回る小町かな」 海光

そばがきとぬる燗に参る。みそおでんもいいお味。

句会場に行く前に、こちらでも蕎麦をいただく。

童顔の深大小町が、うるさい集団に臆することなく、酒を運んでくれる。

こりゃ、云うことないすな

〈深大寺吟行の巻き終了→次号はいよいよ庭園のある水神苑にて句会を〉

つづく……。。。

洗足池の畔

「春麗ら 生きて惑って また生きて」草露(天賞)

ついに待ちに待った感の、桜があちらこちらで満開になっている

毎年隅田川を上り下り川畔で飲むのが慣わしのわが全そ連「花見句会」。

2012年は天女さんの発案でここ洗足池に集まった。

命懸けの場所取り。なんと父君と一緒に早朝6時から出張ってくれたのだ。その成果がこのベストポイントである。あ~絶景かな、絶景かな。

「寒桜 人の想いに 咲きほこる」天女(地賞)

その甲斐もあって、悩みに悩んだ末の一句は見事地賞に輝く。

神様はいるってこってすな。さすがは天女さま。

「芽吹く春 寒空に耐え 待つ蕾」鶴輪(人賞)

父君は午前からの酒精の摂取で超ご機嫌だ。

古来から脈々とつづく、桜を愛でるDNAは我々大和人の心に春を呼んでくれるということだろう。

「池の端 座して眺める 明日の春」酔徹(会長賞)

「春の風 みんなのほほも そめてゆく」桃女

「桜(はな)の下 仲間とともに 笑顔咲く」桜女

久しぶりであったり、新しいメンバーも加わり、春の陽だまりに笑顔が途絶えることがなかった。

ビールに、日本酒、焼酎、ワイン。デリバリーのピッツァ、マルゲリータが一瞬でなくなった。

拙者はお粗末ながら川柳のごとく詠みました。

「春うらら ピザにのびる手 遠慮なし」海光

「校舎裏 遠き思い出 恋桜」弾前

池上本門寺を訪れたかの「日蓮上人」さまがここの松に袈裟を掛け、池で足を洗われたという言い伝えが残る。

その由来から、千束池が洗足池と呼ばれることになったのだという。ああ、新吉原の千束とここでつながってきたんだ。廓のお話ばかり読んでいるおいらは、改めて調べてみようと思った。

「梅三郎 洗足池が 桜かな」博乱

ここは勝先生が愛した土地、幕末の雄の別荘地でもある。この地に眠りたかったと埋葬されたのはよっぽど惚れた地なのですな。吾妻橋の側には彼の銅像も立っている。大川と洗足池、こんなつながりがあったのだなあ。

「酔いしれて 水面に集う 花びらよ」恋狼

「夕まぐれ 桜の花の 融けいでし」優女

初めて乗った池上線。素朴でいいね。

風が冷えてきた。これから大崎広小路へ向い、天女さんのいきつけで句会をやろう。

俳句はご披露したので、別の機会にお店をご紹介させていただこう

「米久」の牛鍋

「寒燈の 淡き光や 冬銀河」 博乱 (天賞)

吟行のつづき

寒風のなか吟行を終えて、全その一行は六区通りからひさご通りへ入る。文明開化の味老舗「米久」で牛鍋なぞ突こうという算段。たまには蕎麦屋でなく、番外もいいもんだ。

さすがに言葉の名手、前回から加わった文芸の達人博乱さんが天賞を受賞。おめでとうございやす。

天賞贈呈

天賞贈呈

氷雨のなか、着物姿でお出ましになった江戸嬢に賞品を手渡される博乱さん。いやあ、うらやましいこって。。

天賞は、浮世絵ハガキを飾れる掛け軸。こいつぁ、欲しかった。

続いて、実力派の優女さんと草露さんの受賞句。優女さんは同数の上での、決選投票。いずれ劣らぬ名句でござった。地賞は、ヒノキの酒器。人賞は、歌舞伎の絵柄が本の形で捲れる江戸手ぬぐい。。

「寄席はねて 浅草六区 寒のあめ」 優女 (地賞)

「笑いとは 心の呼吸 冬時雨」 草露 (人賞)

たびたび訪れたことのある米久だが、二階座敷は初めて。

一階の中庭の眺めもいいが、太鼓の音の響く中、レトロな階段を昇って軒提灯をみながらの牛鍋もオツですなあ。

ビールより熱燗が進むのは、やはりこの時期だからでしょう。適度に脂肪と赤身のバランスのとれたお肉は、あっしの好み。接待で使った某高級牛鍋屋よりこっちがいい。皆さんの舌にはどう感じたのだろう。

「可可可可可 八十路は私も 春ばばあ」 弾前

井原西鶴の句に、近いものがあった。さすがに言葉の魔術師、弾前殿ですな。

江戸嬢の艶姿

江戸嬢の艶姿

「寒風の 集う浅草 俳句出ず」 鶴輪

「睦月雨 寒さに縮む 五重の塔」 酔徹

いつも通る五重の塔も、氷雨のなか皆さんと身を寄せ合って通った気持ちがよく表現されていた。あっしはこの句に一票。

「初雪の 白き舞台に 春待ち舞」 天女

「雪原に 芽吹く命と 春を待つ」 江戸嬢

雪と賭けまして、春を待ちわびる心。氷雨降りしきるこの夜に、春が待ち遠しいという願いがよく伝わる。

牛鍋に小腹を満たし、お次は心の潤いとばかり、六区裏のHUBへ向かう。

大先輩たちが奏でる、ディキシーランドJAZZに旧きよき時代に思いを馳せ、スコッチにワインがすすむ。

新春に観た聴いた、歌舞伎「三人吉三巴白浪」、小菊姐さんの三味線の音色に惚れたあっしはこんな句を詠んだ。いつか習ってみたい、江戸情緒でござる

「姐さんの バチの音鳴り 牛鍋や」 海光

浅草演芸ホール

ご存じ「浅草演芸ホール」である

氷雨降る、1月21日(土)いつもの俳句仲間と吟行に繰り出した。繰り出すといっても、あっしのお膝元。朝一に、賞品の追加を仲見世と裏観音で買い足して、演芸ホールに向かう。

昼の部は11時半~16時半まで。いつ入場しても退場しても同じ料金なのだ。今日日、伝統芸を2500円で見放題なんて、贅沢じゃないすか。

大入り

大入り

8〇歳の純子師匠

8〇歳の純子師匠

小菊師匠

小菊師匠

粋曲あり、三味線あり、漫才あり、マジックあり、曲芸あり、大人の愉しみが満載だ。

落語では、大店の酒飲みの旦那と若旦那のやり取りに大爆笑!純子師匠のお元気な踊りとトークに浮世を忘れ、小菊師匠の色っぽさに、酔った心持ちである。

先週の歌舞伎に続いて、久しぶりの落語の題目に、江戸が残っているんだな、と再確認できた。江戸物を書くにあたり、月一で落語を聴き、歌舞伎を観にくる価値はあるなと思う。

やっぱり、平成中村座がやっているうちに、いくべきなのだろう。

林家ぺー&パー子師匠

林家ぺー&パー子師匠

このお二人も健在。それにしても、ピンクがこれほど似合う芸人はそうはおりやせんぜ。

この日は観音温泉に入るつもりが、凍てつく寒さに湯冷めしてはと、遠慮した。

初音小路やもつ煮ストリート、観音裏の見番などを散策し、句会会場の「米久」に足をはこぶ。

六区裏のコリアン街

六区裏のコリアン街

偽小判(それなりに!?)

偽小判(それなりに!?)

カツラ(怖くねえ!?)

カツラ(怖くねえ!?)

最新鋭?の手裏剣

最新鋭?の手裏剣

芸に江戸、町に昭和が香るわが浅草は、ごった煮の面白さがあちこちに垣間見れる。偽物の小判に、居合い刀、忍者が使うまっすぐな刀に、手裏剣。同人のひでじぃ様が見たら涎ものでっせ。

さあて、次回はいよいよ、新春句会の天賞からご披露しやす。

乞うご期待を。。

天賞

「築き石 幾冬越えた 夢のあと」

天女

天女さん、今年最後の句会で、天賞はお見事。おめでとう

愛宕山、江戸城と吟行後、Photoをプリントして京橋の老舗の暖簾をくぐった。デカデカと書かれた、あっしの名に、おずおずと体を小さくして入場する。

地賞

「銀杏坂 登り下るか 人の縁」

海光

吟行で歩き乾いた喉をビールで潤した後は、湯煎で温めて供される盃で乾杯

蕎麦屋の出し巻き 蕎麦寿司

ゆず大根田楽 ワカサギの天ぷら

鴨ロース 焼き海苔

蕎麦屋の天然かつお節の贅沢な出汁で焼いた玉子焼きに、旬の鴨、公魚、うるしの朱塗りに入った焼き海苔、蕎麦寿司、田楽など老舗「藪伊豆」の骨頂だ。

純米の燗酒がすすむねえ。

人賞

「城守る 栄華は追われ 冬櫓(やぐら)」

酔徹

師走の会は名だたる俳人!?が9名ご参加いただいた。わが全そも今年で4年目。年数と回数を経る毎に、笑ったり落ち込んだり、人の機微がそのまま現れるのが俳句の面白さ。レベルの浮沈は他者に委ねるが、人生愉しくがモットウなのだ。

ですよね?会長!

Photo賞

「影深き 御苑の森の 師走かな」

優女

藪伊豆そば湯割り

酒も笑顔も止まることなく俳句遊びはつづく。藪伊豆ブランドの焼酎は優女さんの住む北の国のそば粉を使用。そう北海道はそば粉の名産地でもあるのだ。

伝統と格式がありながら、藪伊豆の女将さんはじめ、スタッフの給仕はソツがなく、ツーカーの息で、シメのセイロまで絶妙である。

老舗とはさすがですなあ。今年最後の締めくくりに、江戸の心意気を教わりやした。

いずれ劣らぬ全そのPhoto575をご覧あれ。

「寒空に OK?の声きき 松笑う」

心筋

「野うさぎの 遠くに聞くや 除夜の鐘」

博乱

「人面樹 冬の寒さを 嘲笑う」

弾前

「燗の酒 想い焦がれし ビルの谷」

鶴輪

シメは会長の句で

「暗き年 抜けて静かや 寒椿」

草露

全その皆さん、2011年もお付き合いいただき、ありがとうございやした

師走の句会もおかげさまで愉しく、感慨深い句に出会えた気がしやす。

2012年は、句集に、いよいよ全国蕎麦屋飲みに恥じぬよう、旅に出ての吟行も予定しておりやす。大人の粋なお遊びは続くのだ。

「週刊浅草江戸っ子瓦版」ご愛読の皆様、こころよりご愛顧の感謝申し上げます。

どうぞ、新年もご贔屓によろしゅう

海光 哲

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

錚々たる酒豪。これで終るわけはなく、番外篇の夜の銀座、電通通りへ。宴はまだまだつづくのだ。これが明日の創作へつながるのだよ。

おあとがよろしいようで。

皆様、心穏やかな良き年を迎えられますよう御祈り申し上げまする

富士見櫓(やぐら)

…吟行つづき

大手門にむかうとオマワリさんに止められた。本日は天皇誕生日につき、皇居の立ち入りは午前中までとのこと。ぐるっと見渡すと、宮家所縁の品を販売する出店が見えた。そこで、句会の天賞の賞品に、菊の御紋の入ったぐい飲みと酒のセットを購入する。

ご記帳しようと、一同坂下門をくぐる。衛兵が寒空の下、直立不動で震えていた。えらいこってす。

成田の税関並に厳しい検問を通り、記帳を行う。一般参賀の日のご記帳なんてはじめてだ。今年は平成天皇のご活動が心に残っている。ご高齢なのに、被災地を飛び回り、疲労をちらとも見せずに精力的に民衆をひとりひとりお声をかけている姿が印象的だった。

厳かな雰囲気のなか、年の瀬の行事として晴れ晴れしい気持ちになれた

宮内庁庁舎

同心番所

百人番所

大名の登場風景

番所は3つあり、武士の映っている大番所は中ノ門側にある。与力や同心など位の高いものが警護していた。坂を上がると中雀門で本丸の入り口にあたるのだ。

石垣の修復だろうか。番号がふられた大きな石がたくさん並んでいる。

結局、厳重なる検問を通ったら、江戸城も入れたのだ。無事に吟行終えて、幹事長としてホッとしやした。

大手門

警官さん

この肌を刺す寒風ふく中、コートも着られないで警護にあたるおまわりさん。「おい、ふるえてるぞ」「でえじょうぶだい」とでも会話が聞こえてきそうだ。

正月桜

寒桜は知ってはいたが、正月さくらというのはこの江戸城で初めてみた。冬の陽光に淡く輝くさくらもまたいいもんだなあ。

「時空越え 正月さくらが 照らす冬」

海光

これで吟行はおわり。いよいよ句会でござる

愛宕山の男坂(下から)

男坂(上から)

12月23日(祝)。師走も残すところ僅か。クリスマスイブの前日に全その仲間と吟行、句会に繰り出した

最初の訪れたのは愛宕山

松下幸之助寄進

寛永11年(1634年)、増上寺の徳川秀忠の三回忌の帰り、家光が山上に梅が咲いているのに気付き、馬で梅の枝を取ってくるものはいないかと云ったそうな。讃岐丸亀藩の家臣、曲垣平九郎が見事登り下り、出世を遂げたと云う逸話が残っている。ほかに大正、昭和と時代を経て、2例成功させたツワモノがいた。この坂を見上げる限り、あっしにはそんな勇気がおきるはずもないが…。

神殿

まずは参拝。葵の御紋が入っているのはやはり徳川の由縁か。

招き石

招き石

太郎坊社

かの天孫降臨の時に、道案内をされた天狗様とあった。開拓や旅の守護神様である。

欠伸する猫

庭園

湧水

撮影に寄ると

飼いならされた鯉の大群

この時期にまだ紅葉が愉しめた。東の都のビジネス街真っ只中に、こんな風光明媚な境内が残っていようとは。新橋、虎ノ門、神谷町、御成門、赤坂に挟まれた山頂に、足早に駆け抜けた1年の様々な思いが去来し、霧散していくように、穏やかな木洩れ日に包まれた。

ここは安政7年(1860年)、大儀を持った水戸の若い浪士が桜田門外に向かう前、井伊直弼を打つ祈願をしたと伝えられている。それぞれが家族や庶民を守るため、未来を願い命をかけて戦った時代であったのだ。

フェリックス・ベアトが幕末に撮影した愛宕ノ下の武家屋敷を一望した景観は見る影もない。いまやタワーに押しつぶされそうな愛宕の山であるが、ここからの江戸の眺望をともに見て、勝海舟と西郷隆盛は無血開城を誓ったとも云われる。遠き武士(もののふ)に思いを馳せ、見えぬ江戸の町に目を閉じた。

愛宕トンネルを越え、西側に下りた。都会のなかにも、下町の名残がある。

アケビと云うものを初めてみた。

栄閑院

栄閑院

栄閑院に、解体新書の神杉田玄白が眠るというので参拝にむかった。

杉田玄白医師の墓

呼称「猿寺」。かつて猿回しに扮した泥棒が住職に改心させられて猿を置いていったとか、諸説あるらしい。こうした古説って面白いもんですな。

「猿年が 猿寺参る 年の暮れ」

哲露

2011年の日本は祈りの年であった。

2012年はこの国に住まう市井の民が心穏やかに、と祈りつつ愛宕山をあとにした

吟行つづく…

黒伊佐錦

黒伊佐錦

12月8日(木)。今週4日目の外飲みはお馴染みの湯島「さくま亭」

今日は久しぶりのわが、「全そ連」の幹部会である

まずは、脂ののった寒ぶりに、金目、鯵、まぐろ、トリ貝など刺し身の盛り合わせで、今年一年の活動を互いにねぎらう

寒さが予想されたこの日は、事前に親方に体の温まる鍋を頼んでおいた。熱燗でさらに温まる

白子がふんだんに入ったタラの鍋は正統派。案外、しばらくぶりだな。タラチリは。

丁寧に灰汁を取ったお出汁に、白菜、ネギ、エリンギが染みて、話が弾む。

「鍋囲む 馴染む仲間に ありがとう」 天賞

哲露(海)

新年は、全そ連の活動のさらなる飛躍の年と位置づけ、句集も出すことに決まった そして、メンバーの賛同が得て、積み立て金を集め、蕎麦や史跡を巡り、宿泊吟行を行なおうと活気づいた

そして、メンバーの賛同が得て、積み立て金を集め、蕎麦や史跡を巡り、宿泊吟行を行なおうと活気づいた

せっかくだからと、俳句も詠んだ。酔った頭の幹部たちの技量は拮抗し、あっしが辛くも天賞をいただいた

俳号も会長から、哲路改め、哲露を薦められる。

「歳の瀬に 世相を想い 乾杯を」

恋狼

23日は全そ連、師走句会を予定している。2011年のシメの句会である。江戸を俯瞰に撮った写真で有名な愛宕山、旧江戸城址を吟行しようと提案した。

たくさん、575で遊ぼう。

幹部の熱い結束も確かめた大人の町の夜。あとは幹部に昇格した鶴輪さえいてくれれば、云うことナスだった。

やっぱ、即興の言葉遊びは愉しいねえ

「温もりは 鍋と笑顔と 湯気にあり」

草露

天賞にいただいだ熊手

天賞にいただいだ熊手

「かっこめと 仲間と笑う 酉の市」 海光 (天)

11月2日、霜月最初の酉の日

新吉原の鷲神社と長國寺にて、酉の市が開催された。

例年家族で繰り出す一の酉だが、2011年は全そ連の面々で市で賑う境内へ。この時刻に神社へ参拝するのははじめてかもしれない。2010年は早朝のRUNNINGに参拝した記憶がある。

夜店と恵比寿様

夜店と恵比寿様

「一葉の 生きたる闇か 一の酉」 優女 (地)

お多福、一文などを通って、夜店がひしめくなか、恵比寿ビールでまずは祝杯

夜祭りは夜店や熊手屋の灯りのなか、幻想的で気が高ぶってくるな

「新参に おぼろ月夜の あたたかさ」 愛蹴 (人)

おぼろげは月が浮かんでいた

明日は雨だろうか。

人の波が切れない。そんな人混みの雑踏でもケータイのある現代は、待ち合わせが可能なのだ

1771年の明和年間と、2011年の平成。新旧時代の隔世を感じる。花又が本の酉。千寿が中の酉。そして新吉原に移った新の酉。じつに240年にも及ぶ酉の日、最大の賑わいとなっている。当時は、竜泉の鷲神社と新吉原の商売のコラボレーションだったのだろう。当初は公の賭場が開かれてもいたのだ

地元の浅草から神田、人形町の老舗まで高張提灯の灯が煌々と参拝客を照らしていた。

演歌の大御所も、都知事一族も縁起を担ぐということ。

小判の孔雀のごとく

「人波に 埋もれし宵や 酉の市」 草露

「つなぐ手に 力がこもる 酉の市」 野武士

炉端焼きの夜店

炉端焼きの夜店

「いつの世も 熊手が集める 人の縁」 恋狼

鷲神社に参拝した後は、仲間と一緒にかっこめ熊手やかんざし熊手を買い込んだ。いつの世も、神頼みとご縁にあやかりたいという人の思いは変わらないのである。

炉端焼きで一杯やった後、吉原神社、お歯黒溝、見返り柳とあっしのルーツを辿って歩いた

実家の酒屋に寄り、会長やメンバーに、父を紹介する。隣の松葉楼の話など、優女さんが熱心に質問していた。あっしの季節風掲載作もこのあたりの話。父に尋ねるのも照れくさいし、面倒がるだろうが、やはりここで生きた人の話は興味深い。時代ものを書いて新鮮な感覚で父の言葉を聞いた。

実家の酒屋に寄り、会長やメンバーに、父を紹介する。隣の松葉楼の話など、優女さんが熱心に質問していた。あっしの季節風掲載作もこのあたりの話。父に尋ねるのも照れくさいし、面倒がるだろうが、やはりここで生きた人の話は興味深い。時代ものを書いて新鮮な感覚で父の言葉を聞いた。

祖父が書いた、見返り柳の石碑を眺めて、二天門に向かう。夜のライトアップされた五重塔を、みんなに見せたかったのだ

吉原神社

吉原神社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

沖縄料理「ぬちぐすい」の二階個室で、後から加わったメンバーと合流し、句会を行なった

苦節数年、全そ連の句会で、久しぶりに天賞をいただく。 自信はなかったが、そんなもんなんだなあ。

愉快で気のいい仲間たちと酒を酌み交わせること。それが何よりの幸せだと思う 新しいメンバーも二人加わった。甲乙付けがたい句作が勢ぞろい。あっしはスランプを脱出し、今までの悩みはなんだったのかと、創作欲が湧き上がる。

新しいメンバーも二人加わった。甲乙付けがたい句作が勢ぞろい。あっしはスランプを脱出し、今までの悩みはなんだったのかと、創作欲が湧き上がる。

ゴーヤチャンプルー 黒糖いりの玉子焼き

二階個室

二階個室

「熊の手を 借りて繁盛 人の活き」 天女

生まれてはじめて買った熊手を、賞品にもらった。

2012年もさらにいい年になりそうだ

*二の酉は14日、三の酉は26日

◇酉の市HP(http://www.torinoichi.jp/)

◇鷲神社HP(http://www.otorisama.or.jp/)

◇浅草「ぬちぐすい」◆

東京都台東区浅草1-20-5

03-5828-6788

http://r.gnavi.co.jp/g748501/

虎ノ門大坂屋砂場

虎ノ門大坂屋砂場

二階座敷にて

二階座敷にて

じつに久しぶりの虎ノ門砂場である

正式には、「虎ノ門大坂屋砂場」の二階座敷で軽めの、全そ連番外編として、俳句会をやった。

まずは、麒麟ラガーでノドを潤し、ぬる燗を2種類発注。

薄い琥珀色した純米の原酒は、秋風の吹く夕暮れ時を優しく演出してくれる

そばがきのしんじょ風、浅利煮、季節の茄子みそ、出し巻き、そばみそ、おしんこなど酒に合う、つまみを並べて、歌詠み風のお遊びをはじめた。

会長、優女、弾前、海光の面々は、入れ替わりで己の目指すところの句を詠んでいく

「秋ナスや 風澄む日なり おら会えず 色気づいたり なるもよしかな」

「秋ナスや 焦げ目もうまい 酒すすみ 七輪のせて 吾がは嫁たり」

「そばの花 香りのせたり 毒の花 野わけに揺れし 遠きおもいで」

上の句のみをお題とし、あとは次にどんな句がくるかわからずに、詠むスリル。

いや~おもしろい遊びがあるもんです。

勝手銘々に詠んだ句が、ひとつの歌になる。それなりに意味が読み取れるから不思議なもんだ!?わが国の古人たちは優れたもんを発明したのだなあ。

著者と男子弁当部最新刊

弾前さんが「男子弁当部3」をサイン入りで持ってきてくれた。

ありがとござんす。

筆者の本は無論出てないので、歴女用の雑誌を手渡して交換する。

会長も編集し終えたばかりの新書をお二人に進呈していた。

砂場は老舗、20時で閉店なので、いつもの四季保坊に移動

文学談義に、身の上相談に話しが尽きない。

とはいえ、せっかくだから老酒飲みながら、句会の続きをば。

この日はじめての発句を

「満つる月 照らす盃 虫の声」 海光(天)

「柱時計 昭和の音する 菊日和」 優女(地)

「悲しくて 涙の川を 月の船」 弾前(人)

「夫婦(めおと)とは 未練と情や 秋の暮れ」 草露

いやあ、ありがとさんです。

何年ぶりの受賞だろう。

文章と編集のプロ、実力者のひしめく中での、天賞。

地元浅草で購入してきた手拭いを賞品としてめいめいに。

自分が納得できる作品とは云うものの、信頼おける方から評価してもらえるってのはやっぱひとしおだ。

ほんとうに、うれしかったな

◆「虎ノ門大坂屋砂場」◇

東京都港区虎ノ門1-10-6

03-3501-9661

http://www.kibati-kai.net/02kamei/kameiten/toranomon_sunaba/index.html

2011年TOTAL RUN 1479.3km

2011年TOTAL RUN 1479.3km 9月23日現在

9月23日現在

「夏草露 都会へ一滴クールビズ」 海光

【番外編】

四人vs四人に分かれて、チーム対抗で俳句を詠み合わないかというのだ。

紅組、あとがなくなる・・・

最後のサドンデスマッチ。PK戦に突入

唐突に、恋狼から提案。升亀の(飲み代を賭けよう)、と。

えらい自信じゃないの、受けてたつよ

チーム白組さん、ごち、でした

楽しい言葉遊び、愉快な酒でした

ただ、飲むだけより、こんな粋な遊びをすると、酒が倍うまくなる。

「花落つも 輝くばかりサクランボ」 海光

宴のあと・・・

飲み足りない呑み助たちの夜は長いのだ

昭和の曲は適度に短く、歌詞は恐ろしく深く心に刺さる。

ひろみ郷~UA、ツェッペリン~中島みゆき、はては軍歌まで昭和生まれの美声が神田の街に響く

皆さん、ホントお酒が好きだ、うれしくなる

大人になって、よかったね

次回は真夏の句会で、ゴキゲンヨウ

2011年6月15日現在 TOTAL796.3km

2011年6月15日現在 TOTAL796.3km

吟行を終え、いざ句会へ。。

天地人賞を一気にご披露

一句、一句が写真の臨場感をさらにひき立てている。

個性豊かなphoto575を、ご覧あれ・・・

天賞

天賞

「淡き葉が 雨に色づき夏支度」 浜女

浜離宮での吟行だけに、浜女と名を冠したからには・・・

そんなプレッシャーもなんのその、浜女おめでとう。

(浜離宮の紫陽花じゃないのがオチだけど、ね。)

地賞

地賞

「ビル群に 負けじと天指す梅雨キノコ」 酔徹

よくぞ見つけたこの構図、着眼点がさすが酔っぱらい、らしい お見事な一句。

お見事な一句。

人賞

人賞

「さみだれに 軒先借りる迷い猫」 鶴輪

同じ場所、同じ時にこの場にしたはずなのに、鶴輪はセンスあるよ、ホント

室町砂場

室町砂場

久しぶりに室町を訪ねる。

かつて杉浦日向子大姉がもっとも東京らしいと、愛した老舗である。

そう、全そ連の前身、ソ連。

旅帰りの大姉もあっしらと同じ。

無愛想でないよ、ツーと云えば、カー、飾らない気配りが心地良いのである。

串に刺さっていない蕎麦屋の焼き鳥、甘めの玉子焼きを食べ、正等の菊正を飲みあ~ここは江戸だ、と安堵したのだろう。

漆器に入った焼き海苔、梅くらげ、辛めのそば味噌、砂場自慢の浅蜊の生姜煮。

蕎麦屋さんの出汁は、飲み助にはたまらないつまみを供してくれる。

雨があがったお江戸のへそに、日差しが眩しい。

この昼日中から酒が飲めるのが、蕎麦屋の素晴らしいところ。

馴染みをつまみに、まずは一杯

2階 テーブル席 季節の花

中庭を臨みながら

中庭を臨みながら

冷汗したたる麦酒で喉を湿らし、まずは自己紹介。

いつもながら初参加組の俳号を会長が命名することに。

遊郭界隈を描いた文学作品を研究するT氏は優女に。

男気溢れる飲みっぷり語りっぷりのI氏は弾前に。

句会がいっそう華やぐ。

さて、発句のほうは・・・

写真賞

写真賞

「見上げれば 緑の屋根に夏光る」 弾前

大好きな夏、胸のすく清々しい写真と句に海光からも一票。

会長賞

会長賞

「がくあじさい 深き樹木の古庭に」 優女

6.11の吟行のテーマをいちばん表現していた句、と会長が推薦。

「ただひとつ 愛でて欲しいと雫散る」 江戸嬢

質感ある写真、優しさ溢れる言葉。江戸嬢らしい一句ですな。

「赤い葉の 色も立たせる梅雨の雨」 恋狼

素朴な緑と赤の対比が素晴らしい画。雨の字、かぶりさえなければ入れたい句

「はな紫陽花 汚染の惨禍無縁なれ」 草露

浮かんだ良句がぶっとんでしまったとか・・・時は戻せず

中国の楓の葉

中国の楓の葉

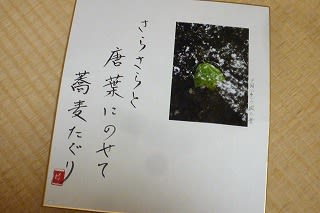

「さらさらと 唐葉にのせて蕎麦たぐり」 海光

惜しくも写真賞逃す。句は・・・研鑽、修行あるのみでござる

筆者が転写係り。

こんなふうに色紙に写真を貼って筆でしたためて回覧しやす。

砂場時間切れにつき、二軒目へ。

神田ガード下の雄、升亀2階座敷にて選評のつづき・・・

天賞は8票入り、ダントツだった。

これも酒さえ飲めれば、という浜女の無欲の為せる技かな。

升亀名物げそ天、明日葉の天ぷらに話も尽きぬ。

会長の新提案

さらに面白い言葉お遊びをした。

まさに俳句とは、ライブである

さて、そのお遊びとは?

番外篇につづく

松の御茶屋

松の御茶屋

6月11日(土)。全そ連の水無月の会

11時に大手門口に集い、雨の浜離宮を吟行。

「ぼくはいい加減なガイドだけどいい?」

と前口上をおっしゃるユニークなボランティアガイドさんは、リタイアしてから曜日の感覚を忘れるほど暇だという。

企業戦士の悲しい性だが、こうして積極的に人や自然に関わるなんて素敵だ。

―斉藤さん、ありがとう

さて、吟行

この日はフレッシュな顔ぶれが加わった。

愛のある厳しい評論をなされる優女さん(俳号)、言葉の名手コピーライターであり、新進気鋭の児童文学作家である弾前さんのお二人である。

飄々と心を打つ句を詠む鶴輪氏を入れた4人でガイドさんのあとを庭園へ

三百年の松

三百年の松

都内最大級の黒松は、封建の頃6代将軍徳川家宣が浜御殿として大改修をした際に植樹されたと伝えられる。猛々しい枝ぶりに見惚れますな。

潮入りの池に浮かぶ中島の御茶屋は銅瓦。

明るめの緑色が水面に映える。

昨年落成した冒頭の松の御茶屋はなんと総工費1億4000万円とか・・・

せいぜい季節ごとに通って、血税を愛でようではないか

つつじと潮入りの池

つつじと潮入りの池

花菖蒲と灯篭

花菖蒲と灯篭

先の地震で倒れたままの灯篭。

土と芝のクッションで一命を取り留めたというところか。

あの揺れの異様さを忘れかけた都民への戒めのように横たわったまま・・・

菖蒲の花の白さがいっそう冴えわたる。

将軍の御座船 着岸場所

酔徹氏と子船の着岸場

寛永の頃まで徳川ゆかりの鷹狩場であった浜御殿。

4代家綱の弟、松平綱重が甲府の別邸として葦原を埋め立てた。

綱重の子の家宣の別邸となってから、浜御殿と呼ばれるようになった。

湾に御座船天地丸が航く姿は雅であったでしょうな。

将軍さま、実に風流なお遊びをなされたもんだ。

太平の情景がありありと目に浮かぶ。

(御座船を模した船安宅丸が370年ぶりに東京湾に復活している、一度全そ連でも乗船してみたいものだ。会長いかが?)

ヒメダイサンボクの花

ヒメダイサンボクの花

歩みを進めると、(何か匂いませんか?)とガイドの斉藤さん。

淡いヒメダイサンボクの香りだという。

微かに漂う都会の中のほのかな自然に一同しばし酔いしれた。

つるつるのサルスベリ

つるつるのサルスベリ

花菖蒲

花菖蒲

がく紫陽花

がく紫陽花

水門

潮入りの池は淡水と海水の調和する汽水域。

庭園の趣は、潮の干満を支配するこの水門によって作られる。

浜御殿には欠かせない、陰の立役者なのだ

打ち板 何が見えるか、気になる!?

忍びのようだ

覗き穴の向こう

覗き穴の向こう

庚申堂鴨場には、いくつもの堀と隠れ小屋?がある。

アヒルを放して巧みにこの堀に鴨を追い込む。

野生の鴨は匂いに敏感なので、風の向きによって、使う堀と小屋を替える。

人智の技、ですな。

アナと見ればつい、覗いてしまう、鶴輪に筆者。

男ってぇのは、いつの世もこんなもんなんだな。

覗かぬのもまた野暮なっこって。。

人工の野生を闊歩する猫たちに見送られ、いざお江戸日本橋へ。

お天道さまも戻ってきやした。

いよいよ、句作の刻でござんす。

皆の衆、用意はよござんすか

すみだがわ

すみだがわ

「汐風や 若葉にきらり夏の露」 海光

最後に庭園いちばんのお気に入り、紫陽花の一種「すみだがわ」で一句

次号、みんなそろって室町砂場の句会へと続く。。

◇浜離宮恩賜庭園◇

http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/outline028.html

桜の蕾

桜の蕾

「花おぼろ 命の明かりかみ締めて」 草露(天賞)

4月2日(土)。

穏やかな快晴、体に受ける風もゆるやかに、至極快適な休日である

両国の水辺ラインに、いつもの仲間が集った。

「江戸伝う 橋を巡りて早桜」 酔徹(地賞)

今日は「全そ連の花見句会」。

蕾が残る、桜の木に、今の日本を覆う厳粛な気持ちがそのまま投影されているようだ。

「チカラある 桜の命輪廻花」 浜女(人賞)

例年の喧騒あふれる花見とは異なる、静粛な花見句会。

東京湾に向かう舟に乗り込み、連日の疲れた心を波間に任せる。

日の丸とレインボーブリッジ

日の丸とレインボーブリッジ

まずは東北の同胞に対し、乗船のみなさんと共に「黙祷」を捧げ、「献杯」する

福島「奥の松吟醸」

福島「奥の松吟醸」

地震、津波、放射能、風評被害、天災と人災の双方の被害が甚大な東北、福島県。

その福島の酒、これからは飲むことも厳しくなるのだろう。

復興への一助になればと、海外で金賞を取った吟醸酒を少しずつ丁寧に口に含む。

太陽を浴びたメロンに近い果実の香りを纏う、歳月をかけて落ちた安達太良山の伏流水の清冽な水が、今の心と体にじわりと深く染み入る。

「北の酒 川面に映る花蕾」 海光

お台場 海南島から運んだ砂浜

浜離宮への入り口 東京タワーと浜離宮

ビールと吟醸とハイボール 静かなる献杯

大陸から9年。

漢文の達人が俳句に初挑戦。

筆者が一票投じた。

友人が海南島の出身だと話題にしていると、ボランティアガイドからお台場の砂は海南島から運んだとアナウンスがある。

ここでも世間の狭さを痛感し、同時に広い世界とのご縁やつながりに驚く。

かの地では世界各国からの救助がいま心強い頼みの綱となっている。

人間ってつながっている、捨てたもんじゃない、まだまだ・・

珊瑚嬢、また参加したいとのこと、是非鶴さんと。

「逃さない 開花まちかね蕾摘み」 珊瑚

レインボーブリッジ背景に 菊水と記念に

久々の再会 陽が差した

お台場から乗る・・飲みすぎ?唄いすぎ? それでも飲む・・賢人なり

桜橋で下船

湾からは遠くに見えていたスカイツリーも、桜橋では存在感たっぷり。

隅田公園に上陸し、山谷掘りを散策す。縁結びの今戸神社を参拝。

待乳山聖天の桜

待乳山聖天の桜

池波先生の生誕の碑を眺め、聖天公園で一服。

「芽吹く春 枝振りを見て花思う」 鶴輪

「結ぶ夢 見届けしかな桜散る」 心筋

築山の桜の枝間から 赤のカベルネとチーズ各種

我、思う

我、思う

暖かい風に吹かれて、公園内築山での心休まるひととき

日本の平和の象徴、鳩たちがポツポツ集まり、一斉にこちらを向く。

「麗らかや うまそな匂いに誘われて」 海光

シロに、ハツ。

シロに、ハツ。

「稲垣」名物稲バーグ

「浅草で もつほおばってひとり咲き」 花女

勝海舟も渡った吾妻橋を越えて、本所のもつ焼きの名店へぞろぞろ

とろりともつの甘みが溶け出したもつ煮で舌を温める。

海の放射能汚染なんのその、カンパチに、マグロの良質の脂を、クセのある芋酒で流し込む。

ホタテはアルコールで痛んだ肝臓に優しいお薬だ。

「稲垣」名物の稲バーグに、稲グラタンを特注、意外なメニューの妙に、一同酒が進む。

仲良く取り分けてたら、詠むことを忘れそうだ。

いかん、いかん。

一同、沈思し、黙々と紙にしたため出す。

餃子鍋

餃子鍋

シメはぐつぐつと煮立てた餃子鍋。

プルプルした皮の食感に、歯応えあるお肉の餃子で食す鍋は、何種類もの野菜がてんこ盛りで、複雑で濃厚なラーメンの出汁に最適。お腹も膨れてきたが、やっぱり、酒の後のラーメンは最高のようだ。

よくぞ、まぁ、あれだけ、食べましたなぁ。

おかげさまで、2011年も開きはじめた花を愛でて、仲間と句を詠むことができた。

ヒトとヒトのつながり、封建の頃も、平安の世も、情を大切に育むことが人間の強さなんだ。

皆さん、お疲れさま。

そして、隅田川吟行ツアーへご参加頂き、ありがとう

花の蕾が開くように、東北の、日本の再生への道が新たな潮流に乗り、ヒトに優しい世に生まれ変われるように芽吹くことを祈る。

寅さんが言う。

「もうぜいたく言わないからさ、これ以上、この国は変わってほしくないな」

最後は恋狼氏の句で締めよう

「桜咲く 頑張れ日本立ち直ろー」 恋狼

枝垂れ梅

枝垂れ梅

三叉の花

三叉の花

2月26日(土)。

ぽっかぽかの私鉄沿線にある里山の休日。

すっかり恒例となった、東急東横線沿いの「大倉山」へ梅見吟行に出向く

その後、商店街にある新幹線の高架下に佇む、蕎麦屋とみ田さんに今年もお邪魔した

全そ連句会ですっかり定着、人気となった「Photo575」。

ライブ感が欲しいという会長の意見を取り入れ、何か方法はないかとひとしきり思案。

筆者がひらめいちゃいました

いまやほとんどの方が持っているケータイ写メ。

コンビニで、 赤外線通信

赤外線通信 で送ると簡単にプリントアウトできるんだ。

で送ると簡単にプリントアウトできるんだ。

スゴイ時代だ

普段は機械化についていけない性質なんだけど、こういうものは頭をひねると便利に使いこなせるものんだな。

皆さん、撮影に、セレクトに、結構、はしゃいでました~

ということで、吟行風景と、俳句と写メの組み合わせ、お楽しみを・・・

天賞

天賞

「梅くぐる 園の陽射しや春近し」 酔徹

地賞

地賞

「梅舞台 主役になれる華一輪」 浜女

人賞

人賞

「酒翁 たたずみ見入る梅烏」 鶴輪

Photo賞

Photo賞

「少女にも いずれ巡るか春の愛」 草露

勢いがある写真ですな

勢いがある写真ですな

「午後の日に 木洩れ日照らす梅の花」 恋狼

大きな口から牙がおそう

大きな口から牙がおそう

「旨そうだ ワシにも寄こせ梅見酒」 海光

梅の老木の憂鬱

梅の老木の憂鬱

「うるさいぞ ウトウトしてた梅の山」 海光

「写俳」。

酔徹大兄から「Photo575」の新しい命名の提案があった。

一同、思わず頷いて、特許申請だ、なんて盛り上がる。

鴨ロース煮。噛むたびに、冬の鴨がもつ上品な脂の滋味が広がる贅沢で豊かな食感。

海老しんじょは外はパリッと、中はジューシーなエキスに海の香りを楽しめた。

大振りのゴボウの天ぷらは重厚感あり、繊維の一筋一筋から里山を丸ごと食べるよう。

「〆張鶴」のぬる燗酒でそれら蕎麦屋嗜好のつまみを流し込む

陶器入りの蕎麦焼酎「仁右衛門」の蕎麦湯割りは、ダブル蕎麦の効果で、そば殻の香りも芳醇、舌に滑らかな優しい午後を演出してくれた

お蕎麦も、黒いそば殻が残りながら、二八のようなつるっとした喉ごしでいくらでも啜れそう。

やや甘めの汁だが、しつこい甘さでなく、ダシとかえし、醤油がほどよいバランスで蕎麦に合ってる。

大倉山のとみ田さん。

3時~19時まで長時間、そっと飲ませてくれて、素敵な心意気です。

ありがとう。ご馳走さまでした。

話しは尽きず、二次会へ・・

さて、次の全そ連は、4月2日(土)の隅田川水上バス~公園、もつ焼きのコース。

3月中には、待望のスカイツリーも完成の予定とのこと。

皆さん、お楽しみに

2011年2月26日現在 299,2km走破

2011年2月26日現在 299,2km走破