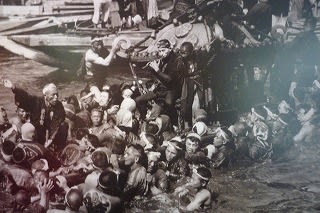

生き残った直後(秋山氏撮影)

生き残った直後(秋山氏撮影)

秋山カメラマン(開高氏撮影)

秋山カメラマン(開高氏撮影)

1964年11月のこと。

師、開高健は朝日新聞社の臨時特派員として、戦地ベトナムへ向かう。

そこで待っていたのは、人間の内外に潜む闇。

2月14日作戦決行日。

政府軍の掃射作戦に同行したものの、反対にベトコン(民族解放戦線)に一斉に掃射される。政府軍大隊200名のうち、生き残りは開高と秋山(カメラマン)を入れたわずか17名のみだった。

週刊朝日のルポが全面改稿され、帰国後「ベトナム戦記」が刊行された。

そして、あっしが生まれた1968年に、名作「輝ける闇」が誕生した。

闇三部作の第一作である。

司馬遼太郎が永眠した師に語りかける。開高健はこの作品を書き上げるために生まれてきたと。

その珠玉「夏の闇」が世に出る4年前のことである。

1965年、「ニューヨークタイムズ」にベトナム戦争の反対広告を掲載する。

翌1966年、サルトルとボーヴォワールを迎えて、ベトナム戦争と反戦の原理という集会に主催者の一人として参加。

サイゴンで、世界各地で、そして茅ヶ崎で…。

師は何を想い、濃い酒精をいれたグラスを傾けたのだろう。

その応えは、作品のなかにある。読むたびに震える豊穣な語彙のなかにある。

「事起きて すべて変わった 冬の旅」

海光

この時間は季節風同人、岸史子さんの初出版記念パーティー

この時間は季節風同人、岸史子さんの初出版記念パーティー の時刻。

の時刻。

けだし本番はこれからだ

けだし本番はこれからだ

106号と107号に掲載の創作9編評論1編と不掲載1編。名うての書き手が集っての季節風伝統の合評である。辛辣と率直、愚直と真摯な言葉が飛び交った。相変わらずの熱さが、同人でいることの喜びでもある。

106号と107号に掲載の創作9編評論1編と不掲載1編。名うての書き手が集っての季節風伝統の合評である。辛辣と率直、愚直と真摯な言葉が飛び交った。相変わらずの熱さが、同人でいることの喜びでもある。

表通りから裏店へ通じる木戸口

表通りから裏店へ通じる木戸口

師匠の家

師匠の家

水桶と柄杓

水桶と柄杓  へっついと洗い場

へっついと洗い場 野菜も川(大川)向こうの村から、取れた無農薬の極上。白魚が泳いでいた大川や目黒川から、汚染の心配などいらぬ活きのいい魚やしじみが取れ放題だった

野菜も川(大川)向こうの村から、取れた無農薬の極上。白魚が泳いでいた大川や目黒川から、汚染の心配などいらぬ活きのいい魚やしじみが取れ放題だった

一人分のお膳

一人分のお膳

幕末太陽傳のポスター

幕末太陽傳のポスター 奥では寄席が始まる直前だ。

奥では寄席が始まる直前だ。

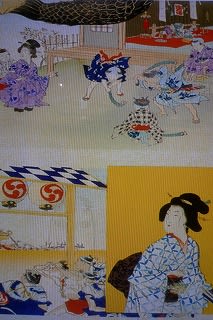

品川神社

品川神社

急な階段

急な階段 お富士さん

お富士さん

登山道

登山道 足神様

足神様

山頂から参道の眺め

山頂から参道の眺め

荏原神社のお祭り

荏原神社のお祭り 海に入る御神輿

海に入る御神輿 元気な子ども神輿

元気な子ども神輿

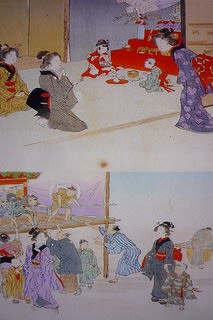

浮世絵にみる洲崎品川宿

浮世絵にみる洲崎品川宿 沖合いの舟の数に驚く

沖合いの舟の数に驚く

生原稿

生原稿

秋田の逸品

秋田の逸品

総会

総会

お月見

お月見

天ぷらの屋台

天ぷらの屋台