【※】gooブログのサービス終了に伴い、アメーバブログに移転しています。

https://ameblo.jp/qq-otenki-s/entry-12897845114.html

数年前に「「温度風の関係」のイメージを描く・・・」という記事を書きました。この記事では数式を用いて温度風の関係を考えましたが、ここではイメージを基に考えたいと思います。

本来であれば、静力学平衡の関係から層厚の式を導くのが理論的な考え方ですが、ここでは数式を使わずに考えてみます。

いま、一定に質量を持つ「大気(空気)のブロック(塊)」を考えてみます。このブロックは断熱的に膨張・圧縮するものと仮定します。

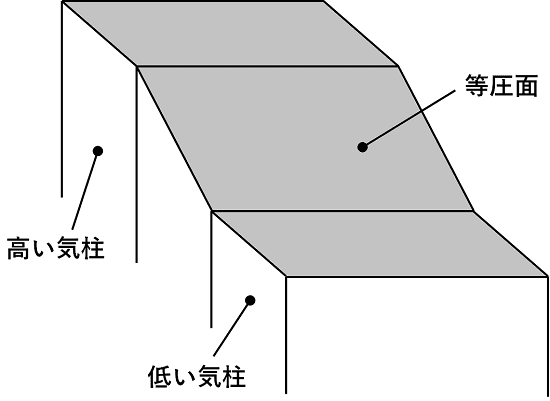

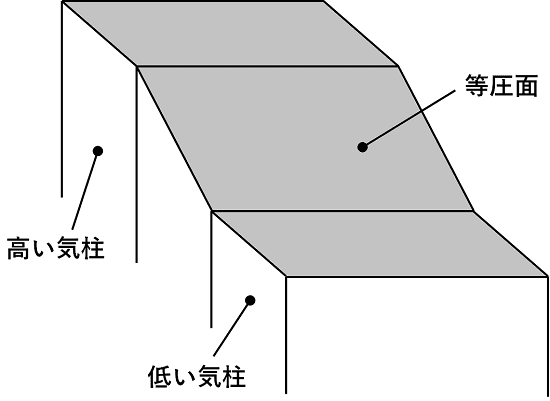

そして、このブロックを何段にも積み上げると、大気の柱(気柱)が出来上がります。下の図では、左側の気柱は4段、右側の気柱は2段のブロックが積み上がっています。

気柱の上には「おもり」が載っています。これは気柱の上にさらに載っている空気の重さを表します。ここで、左右の気柱の上に載っているおもりの質量(大気の総質量)は等しいと考えます。つまり、左右の気柱の頂面における気圧は互いに等しくなります。

ここで、空気のブロックは気圧に応じて膨張・圧縮するので、上のブロックは断熱膨張する一方、下のブロックは(上からの重みで)断熱圧縮されます。つまり、左右の気柱の1番上のブロックは同じ温度となりますが、1番下のブロックの温度は左右で異なります。気柱全体の平均的な温度を考えると、左側の気柱の方が高く(暖かく)、右側の気柱の方が低い(冷たい)という事が判ります。

また、気柱の底面(地上)に加わる重さを考えると、左側の気柱の底面には「おもり+ブロック4段」の重さが加わる一方、右側の気柱の底面には「おもり+ブロック2段」の重さが加わります。つまり、左の気柱の底面の方が(地上)気圧が(相対的に)高く、右の気柱の底面の方が(地上)気圧は(相対的に)低い、という事になります。

続いて、左右の気柱の頂面と両者をつなげる斜面上は、同じ気圧(おもりの質量)が加わります(つまり、一連の面上では気圧は等しい)。

同様に、上から1番目のブロックの底面と両者をつなげる斜面は、同じ気圧(おもり+1番目のブロックの質量)が加わります。

さらに、上から2番目のブロックの底面と両者をつなげる斜面は、同じ気圧(おもり+1番目のブロックの質量+2番目のブロックの質量)が加わります。

ここで、左右の気柱の頂面やブロックの底面をつなげる斜面は、各々同じ気圧が加わる面ということで「等圧面」と言います。この図のように左右の気柱に挟まれた等圧面は斜めに傾いています。等圧面が傾く性質のことを「傾圧性」と言います。

さらに、上空に行くにつれて等圧面の傾きが大きくなり、傾圧性が強化されます。そのイメージについては「気柱の平均気温と気柱の高さ・地上気圧の関係」の図をご参照下さい。

左右の気柱の高さの差が大きくなるにつれて、等圧面の傾きも大きくなります。その様子を次の図に示します。

ここまでをまとめると、次のようになります。

・気柱の背が高いほど平均気温も高くなる。気柱の背が低いほど平均気温も低くなる

・気柱の背が高いほど地上気圧も高くなる。気柱の背が低いほど地上気圧も低くなる

・隣り合う気柱の背の高さの差が大きくなるほど、等圧面は大きく傾く(傾圧性が大きくなる)

・隣り合う気柱の平均気温の差が大きくなるほど、等圧面は大きく傾く(傾圧性が大きくなる)

・上空へ行くほど、等圧面は大きく傾く(傾圧性が大きくなる)

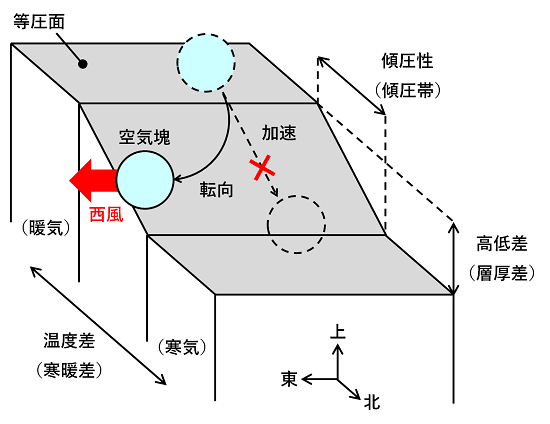

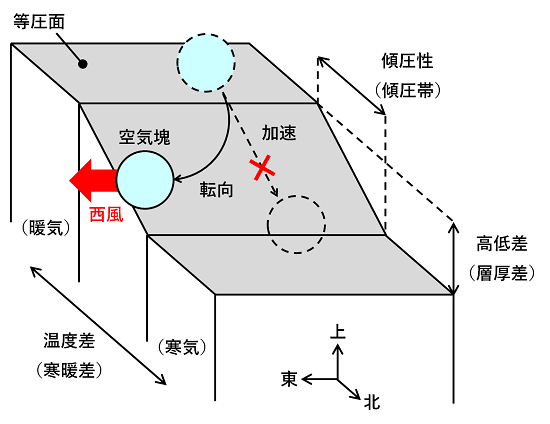

以上を踏まえ、今度はこのような図を考えてみます。先ほどの図を少しだけ傾けてみました。

ここで、下の図の様に、高い気柱の上にある「空気塊」を考えてみます。この空気塊は、低い気柱に向かって、等圧面の坂を下っていきます。この際、等圧面の坂道が急になるにつれて、この働きはより強くなります。・・・という事は、このまま真っすぐ坂道を下る様子をイメージしてしまうかもしれません。

しかし、実際はコリオリの力が働きます。北半球上の運動の場合は、進行方向に対して右向きに働きます。このため、空気塊の進路は右向きに傾いていきます。この結果、空気塊は高い気柱を右手に見るように横向きに進むようになります。

北半球の場合、南側(赤道側)の方が空気の層は(相対的に)厚く(背が高く)、北側(極側)の方が、空気の層は(相対的に)薄く(背が低く)なります。つまり、上の図の場合、空気塊は「西向き」に運動することになります。

このような空気塊の運動は、2つの気柱の高低差とコリオリの力によって引き起こされます。そして、この気柱の高低差は、気柱の温度の差にも相当します。従って、このようなメカニズムで生じる風を「温度風」と言います。この関係に従って、南北方向の気温差が大きくなる所では、西風成分が強化されるのです。

上空では温度風の効果がより強く現れます。この結果、上空の偏西風が形成されます。温帯低気圧や前線との関係は次の図の様に描くことが出来ます。

https://ameblo.jp/qq-otenki-s/entry-12897845114.html

数年前に「「温度風の関係」のイメージを描く・・・」という記事を書きました。この記事では数式を用いて温度風の関係を考えましたが、ここではイメージを基に考えたいと思います。

本来であれば、静力学平衡の関係から層厚の式を導くのが理論的な考え方ですが、ここでは数式を使わずに考えてみます。

いま、一定に質量を持つ「大気(空気)のブロック(塊)」を考えてみます。このブロックは断熱的に膨張・圧縮するものと仮定します。

そして、このブロックを何段にも積み上げると、大気の柱(気柱)が出来上がります。下の図では、左側の気柱は4段、右側の気柱は2段のブロックが積み上がっています。

気柱の上には「おもり」が載っています。これは気柱の上にさらに載っている空気の重さを表します。ここで、左右の気柱の上に載っているおもりの質量(大気の総質量)は等しいと考えます。つまり、左右の気柱の頂面における気圧は互いに等しくなります。

ここで、空気のブロックは気圧に応じて膨張・圧縮するので、上のブロックは断熱膨張する一方、下のブロックは(上からの重みで)断熱圧縮されます。つまり、左右の気柱の1番上のブロックは同じ温度となりますが、1番下のブロックの温度は左右で異なります。気柱全体の平均的な温度を考えると、左側の気柱の方が高く(暖かく)、右側の気柱の方が低い(冷たい)という事が判ります。

また、気柱の底面(地上)に加わる重さを考えると、左側の気柱の底面には「おもり+ブロック4段」の重さが加わる一方、右側の気柱の底面には「おもり+ブロック2段」の重さが加わります。つまり、左の気柱の底面の方が(地上)気圧が(相対的に)高く、右の気柱の底面の方が(地上)気圧は(相対的に)低い、という事になります。

続いて、左右の気柱の頂面と両者をつなげる斜面上は、同じ気圧(おもりの質量)が加わります(つまり、一連の面上では気圧は等しい)。

同様に、上から1番目のブロックの底面と両者をつなげる斜面は、同じ気圧(おもり+1番目のブロックの質量)が加わります。

さらに、上から2番目のブロックの底面と両者をつなげる斜面は、同じ気圧(おもり+1番目のブロックの質量+2番目のブロックの質量)が加わります。

ここで、左右の気柱の頂面やブロックの底面をつなげる斜面は、各々同じ気圧が加わる面ということで「等圧面」と言います。この図のように左右の気柱に挟まれた等圧面は斜めに傾いています。等圧面が傾く性質のことを「傾圧性」と言います。

さらに、上空に行くにつれて等圧面の傾きが大きくなり、傾圧性が強化されます。そのイメージについては「気柱の平均気温と気柱の高さ・地上気圧の関係」の図をご参照下さい。

左右の気柱の高さの差が大きくなるにつれて、等圧面の傾きも大きくなります。その様子を次の図に示します。

ここまでをまとめると、次のようになります。

・気柱の背が高いほど平均気温も高くなる。気柱の背が低いほど平均気温も低くなる

・気柱の背が高いほど地上気圧も高くなる。気柱の背が低いほど地上気圧も低くなる

・隣り合う気柱の背の高さの差が大きくなるほど、等圧面は大きく傾く(傾圧性が大きくなる)

・隣り合う気柱の平均気温の差が大きくなるほど、等圧面は大きく傾く(傾圧性が大きくなる)

・上空へ行くほど、等圧面は大きく傾く(傾圧性が大きくなる)

以上を踏まえ、今度はこのような図を考えてみます。先ほどの図を少しだけ傾けてみました。

ここで、下の図の様に、高い気柱の上にある「空気塊」を考えてみます。この空気塊は、低い気柱に向かって、等圧面の坂を下っていきます。この際、等圧面の坂道が急になるにつれて、この働きはより強くなります。・・・という事は、このまま真っすぐ坂道を下る様子をイメージしてしまうかもしれません。

しかし、実際はコリオリの力が働きます。北半球上の運動の場合は、進行方向に対して右向きに働きます。このため、空気塊の進路は右向きに傾いていきます。この結果、空気塊は高い気柱を右手に見るように横向きに進むようになります。

北半球の場合、南側(赤道側)の方が空気の層は(相対的に)厚く(背が高く)、北側(極側)の方が、空気の層は(相対的に)薄く(背が低く)なります。つまり、上の図の場合、空気塊は「西向き」に運動することになります。

このような空気塊の運動は、2つの気柱の高低差とコリオリの力によって引き起こされます。そして、この気柱の高低差は、気柱の温度の差にも相当します。従って、このようなメカニズムで生じる風を「温度風」と言います。この関係に従って、南北方向の気温差が大きくなる所では、西風成分が強化されるのです。

上空では温度風の効果がより強く現れます。この結果、上空の偏西風が形成されます。温帯低気圧や前線との関係は次の図の様に描くことが出来ます。