宇宙インフラ整備のための低コスト宇宙輸送技術の研究開発

第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン

(マスタープラン2017)採択

(公募は2016年)

軌道エレベーターの構築を念頭に置いた研究開発案「宇宙インフラ整備のための低コスト宇宙輸送技術の研究開発」が、日本学術会議の「第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン(マスタープラン2017)」に採択されました。多分野の連携により、段階を経て将来の軌道エレベーター実現を模索する内容となっています。この記事は宇宙エレベーター協会(JSEA)と内容の多くが重複しますが、今回はJSEAの立場では言いづらい毒舌も若干書き足して紹介しようと思います。

1. 概要

最初に断っておきますと、計画を実施すると決定したわけではありません。日本科学学術会議は1949年設立の内閣府の諮問機関。マスタープランは、研究・実験プランを広く公募し、この中から同会議で重要性のあるものを選び、国への提言としてまとめるもので、平たく言えば「全国の研究者から寄せられた研究プランの中で、これらが有望・有益そうですよ」と国に示すといったところです。今回の「宇宙インフラ──」(以下「本案」と略記)は、カテゴライズされている「学術大型研究計画」(区分Ⅰ)だけでも163件ある公募プランの一つです。この中から予算を得て実施されるものもあり、当サイトで紹介した「STARS-C」も、2014年のマスタープランに採択され、その後予算化されたものの一つです。

本案は、エネルギー問題解決の道筋をつけることを理由に、軌道エレベーターと、高高度の高速航空機の研究開発を同時並行で進め、両者を結びつけた、宇宙からエネルギー・資源を獲得する総合的な輸送システムの構築を提案しています。

本案では、現代のエネルギー資源の枯渇は時間の問題であり、人類社会の持続的発展には、宇宙太陽光発電(SSPS)による地上への送電などの「エネルギー供給手段にイノベーションを興す必要がある」と強調。その手段の一つとして軌道エレベーターを挙げ、SSPS以外にも衛星の軌道投入や、月からの資源輸送などに利用できる、としています。

ただし軌道エレベーター(この場合は静止軌道エレベーター)実現までには時間も手間もかかるため、それまでの間、小型の軌道エレベーターの開発を進め、サブオービタルフライトが可能な航空機などと組み合わせた「ハイブリッド宇宙エレベーター」なるものの開発を提案しています。

本案で提唱しているハイブリッド宇宙エレベーターは、主に

(1) 地上に接しない小型の軌道エレベーター

(2) 有翼型往還機などのスペースプレーン

(3) 成層圏プラットフォーム

──という三つの基本要素で構成されています。以下、この三要素について概説します。

2. 主な内容

(1)の地上に接しない軌道エレベーターというのは、回帰周期が地球の自転と同期せず、地球周回軌道を周りながら、その両端の高度に相当する軌道の間で、接舷した質量を輸送するものです。

(2)は、大気圏内と宇宙空間の両方を飛行する機能を持つ往還機で、ジェット/ロケット複合エンジンを搭載した有翼2段式往還機(TSTO)などを挙げています。知られているところではヴァージン・ギャラクティック社のスペースシップ1・2などもこの仲間と言え、さらに発展させて低軌道域まで到達させるといったところでしょうか。

(3)は、高度数十kmにバルーンなり飛行船なりを係留し、地上との間でエレベーターシステムを設けるもの。

本プランではミッションの一例として、(3)の成層圏プラットフォームに(2)の往還機を運んで、そこから自由落下による初期加速を経て低軌道域まで上昇させ、(3)の非同期型の軌道エレベーターに接舷、クライマーで荷物なり人なりを運ぶという案を図示しています。(3)は(2)の機能次第ではスルーすることも可能で、これに似た構想は、下図のように軌道エレベーターの研究史において20世紀のうちに打ち出されており、静止軌道エレベーターへの過渡期のシステムとしては、特に新しい発想ではありません。

(1)は静岡大や日大などの「STARSプロジェクト」、大林組が打ち出した「宇宙エレベーター建設構想」、(2)の航空機は九州工大の有翼ロケット実験機計画をはじめ、各大学や宇宙航空う研究開発機構(JAXA)などの機関が研究中。(3)も静岡大や日大などが取り組んでおり、これらをミックスさせて一体的に進めていこうという主旨になっています。

また本案では、社会科学的な考察の必要性もうたっていて、科学面以外での評価を行い、取り入れていくとしています。

「実施計画表と将来計画」では、2050年をゴールとしていますが、これは大林組が掲げる「2050年」に気を遣った結果でしょう。また本案の予測シナリオの中には、「軌道エレベーターは実現しない」というシナリオもあり、その場合は、この回答にいきつくまでの技術の蓄積による低コスト手段確立やスピンアウトの意義を説いています。

こうしたプランの推進に、軌道エレベーター関連で200億円、航空機500億円、社会科学に1000万円が必要であるとし、総額約700億円を見積もっています。

3. マスタープラン裏事情

本案は、軌道エレベーター分野にとっては、すでに研究実績もあって権威や信頼性、歴史も持つ往還機分野などと組むことで、夢想じみて受け取られがちな軌道エレベーターの学問を、現実的な土俵に上げて評価してもらえるというメリットがあると言えるでしょう。実施されるかはまだわからないですが、総合プランとして国に訴えようという動きにまで至ったのは、素直に喜びたいところです。

しかし色んな業界の方々が口をそろえて言っていたのですが、マスタープランは実質的に、科研費争奪戦コンペのプレゼンテーションであり、それはもうドロドロした政治的駆け引きの世界でもあるのだそうです。研究者は自分が打ち込む研究のお金が欲しい。政治家や官僚をその気にさせて予算をぶんどってくる内容であれば、そこに乗っかって研究費がもらえればありがたいわけです。そして軌道エレベーターは、まだ海のものとも山のものともわからない段階ですが、理論上は低コストなど売りが多いのは紛れもない事実ですし、話題性として「華」がある。

本案においても、軌道エレベーター以外の分野は、その華のある話題を取り入れることで話題性や研究の伸び白を得られる、翻って軌道エレベーター分野にとっても、実績ある分野と組んでスクラム交渉ができる、といった相互利益を計算に入れた生存戦略なのだろう、と推察しています。「エネルギー問題解決のために低コストの宇宙輸送システムが必要」というのは、その合致した利益に目的を与える後付けの理屈であり、お上への説得材料としている。本案に目を通していると、そういう各方面への色んな配慮というか苦労のようなものを、ひしひしと感じるのです。代表提案者を元日本航空宇宙学会長の青木隆平氏としているところも、ネームバリューから当然といえば当然の選択ですが、影響力を考慮していると思われます。

さらに邪推してしまうと、軌道エレベーター関連の見積もり額が航空機の半分以下というのは、一見軌道エレベーターを表看板として注目を集めるのに利用しつつ、本案で実験を握る主役は航空機分野の方なのではないか? という気もします。仮に予算が降りて研究が進めば、非常に巨大なシステムゆえに、現在は想像もしていない道の課題が山ほど出てくることは必定。大幅な修正の可能性もありますし、また各要素技術、特に軌道エレベーターに関しては実測値というものがほとんどないので、進捗次第で各分野の結合が失われることも十分出てくるでしょう。

本案では、10年で「着手可能」なステージにまで持っていくことを目安としている一方で、「達成困難な場合には、その場合のシナリオにあった計画に見直す」と述べられています。それは次の10年につなげるための余白であると同時に、軌道エレベーター分野がお役御免になってほかの分野に占められていく含みを持たせてあるようにも見えるのは、うがちすぎでしょうか? しかしこれだけ多分野がかかわっていると、本案の枠組みの中での予算やヘゲモニーを巡って対立が生じ、使い捨てられるおそれをつい懸念してしまうところです。

4. 結び

とはいえ、もとより軌道エレベーター分野は、あまりにも多岐にわたる技術を要する以上、全体としては大風呂敷で、少々強引にでも進めていかなければならないテーマであることは間違いありません。実測値などをほとんど持たない軌道エレベーター分野は、今は利用されてでも実績を上げていかなくてはなりません。どうも今までお行儀良すぎた一面もあって、もっとガツガツと野心的になる必要がある、とも思っていました。マスタープランにエントリーするというのは、そういう生存競争に参加することあり、他分野と共闘して生き延びていかなくてはいけない。

その意味では大風呂敷上等でもあります。邪推が過ぎましたが、こうした実際に研究に取り組んでいる主体のタッグによる提案に結実したことを素直に喜び、実現につながることを祈るばかりです。今後マスタープラン関連では、6月に文部科学省の「ロードマップ2017」が策定される予定になっています。今後も行く末に注目していきたいと思います。

マスタープラン2017については、日本学術会議のホームページで閲覧できます。

第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン

(マスタープラン2017)採択

(公募は2016年)

軌道エレベーターの構築を念頭に置いた研究開発案「宇宙インフラ整備のための低コスト宇宙輸送技術の研究開発」が、日本学術会議の「第23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン(マスタープラン2017)」に採択されました。多分野の連携により、段階を経て将来の軌道エレベーター実現を模索する内容となっています。この記事は宇宙エレベーター協会(JSEA)と内容の多くが重複しますが、今回はJSEAの立場では言いづらい毒舌も若干書き足して紹介しようと思います。

1. 概要

最初に断っておきますと、計画を実施すると決定したわけではありません。日本科学学術会議は1949年設立の内閣府の諮問機関。マスタープランは、研究・実験プランを広く公募し、この中から同会議で重要性のあるものを選び、国への提言としてまとめるもので、平たく言えば「全国の研究者から寄せられた研究プランの中で、これらが有望・有益そうですよ」と国に示すといったところです。今回の「宇宙インフラ──」(以下「本案」と略記)は、カテゴライズされている「学術大型研究計画」(区分Ⅰ)だけでも163件ある公募プランの一つです。この中から予算を得て実施されるものもあり、当サイトで紹介した「STARS-C」も、2014年のマスタープランに採択され、その後予算化されたものの一つです。

本案は、エネルギー問題解決の道筋をつけることを理由に、軌道エレベーターと、高高度の高速航空機の研究開発を同時並行で進め、両者を結びつけた、宇宙からエネルギー・資源を獲得する総合的な輸送システムの構築を提案しています。

本案では、現代のエネルギー資源の枯渇は時間の問題であり、人類社会の持続的発展には、宇宙太陽光発電(SSPS)による地上への送電などの「エネルギー供給手段にイノベーションを興す必要がある」と強調。その手段の一つとして軌道エレベーターを挙げ、SSPS以外にも衛星の軌道投入や、月からの資源輸送などに利用できる、としています。

ただし軌道エレベーター(この場合は静止軌道エレベーター)実現までには時間も手間もかかるため、それまでの間、小型の軌道エレベーターの開発を進め、サブオービタルフライトが可能な航空機などと組み合わせた「ハイブリッド宇宙エレベーター」なるものの開発を提案しています。

本案で提唱しているハイブリッド宇宙エレベーターは、主に

(1) 地上に接しない小型の軌道エレベーター

(2) 有翼型往還機などのスペースプレーン

(3) 成層圏プラットフォーム

──という三つの基本要素で構成されています。以下、この三要素について概説します。

2. 主な内容

(1)の地上に接しない軌道エレベーターというのは、回帰周期が地球の自転と同期せず、地球周回軌道を周りながら、その両端の高度に相当する軌道の間で、接舷した質量を輸送するものです。

(2)は、大気圏内と宇宙空間の両方を飛行する機能を持つ往還機で、ジェット/ロケット複合エンジンを搭載した有翼2段式往還機(TSTO)などを挙げています。知られているところではヴァージン・ギャラクティック社のスペースシップ1・2などもこの仲間と言え、さらに発展させて低軌道域まで到達させるといったところでしょうか。

(3)は、高度数十kmにバルーンなり飛行船なりを係留し、地上との間でエレベーターシステムを設けるもの。

本プランではミッションの一例として、(3)の成層圏プラットフォームに(2)の往還機を運んで、そこから自由落下による初期加速を経て低軌道域まで上昇させ、(3)の非同期型の軌道エレベーターに接舷、クライマーで荷物なり人なりを運ぶという案を図示しています。(3)は(2)の機能次第ではスルーすることも可能で、これに似た構想は、下図のように軌道エレベーターの研究史において20世紀のうちに打ち出されており、静止軌道エレベーターへの過渡期のシステムとしては、特に新しい発想ではありません。

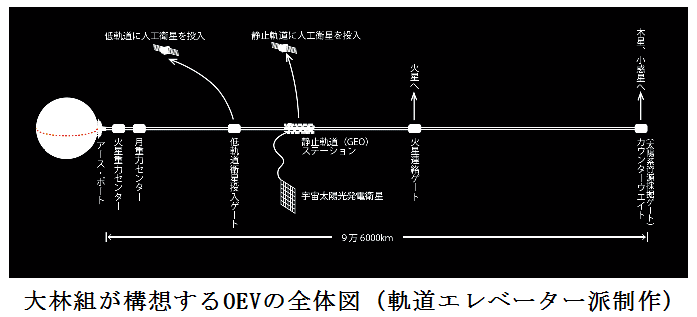

(1)は静岡大や日大などの「STARSプロジェクト」、大林組が打ち出した「宇宙エレベーター建設構想」、(2)の航空機は九州工大の有翼ロケット実験機計画をはじめ、各大学や宇宙航空う研究開発機構(JAXA)などの機関が研究中。(3)も静岡大や日大などが取り組んでおり、これらをミックスさせて一体的に進めていこうという主旨になっています。

また本案では、社会科学的な考察の必要性もうたっていて、科学面以外での評価を行い、取り入れていくとしています。

「実施計画表と将来計画」では、2050年をゴールとしていますが、これは大林組が掲げる「2050年」に気を遣った結果でしょう。また本案の予測シナリオの中には、「軌道エレベーターは実現しない」というシナリオもあり、その場合は、この回答にいきつくまでの技術の蓄積による低コスト手段確立やスピンアウトの意義を説いています。

こうしたプランの推進に、軌道エレベーター関連で200億円、航空機500億円、社会科学に1000万円が必要であるとし、総額約700億円を見積もっています。

3. マスタープラン裏事情

本案は、軌道エレベーター分野にとっては、すでに研究実績もあって権威や信頼性、歴史も持つ往還機分野などと組むことで、夢想じみて受け取られがちな軌道エレベーターの学問を、現実的な土俵に上げて評価してもらえるというメリットがあると言えるでしょう。実施されるかはまだわからないですが、総合プランとして国に訴えようという動きにまで至ったのは、素直に喜びたいところです。

しかし色んな業界の方々が口をそろえて言っていたのですが、マスタープランは実質的に、科研費争奪戦コンペのプレゼンテーションであり、それはもうドロドロした政治的駆け引きの世界でもあるのだそうです。研究者は自分が打ち込む研究のお金が欲しい。政治家や官僚をその気にさせて予算をぶんどってくる内容であれば、そこに乗っかって研究費がもらえればありがたいわけです。そして軌道エレベーターは、まだ海のものとも山のものともわからない段階ですが、理論上は低コストなど売りが多いのは紛れもない事実ですし、話題性として「華」がある。

本案においても、軌道エレベーター以外の分野は、その華のある話題を取り入れることで話題性や研究の伸び白を得られる、翻って軌道エレベーター分野にとっても、実績ある分野と組んでスクラム交渉ができる、といった相互利益を計算に入れた生存戦略なのだろう、と推察しています。「エネルギー問題解決のために低コストの宇宙輸送システムが必要」というのは、その合致した利益に目的を与える後付けの理屈であり、お上への説得材料としている。本案に目を通していると、そういう各方面への色んな配慮というか苦労のようなものを、ひしひしと感じるのです。代表提案者を元日本航空宇宙学会長の青木隆平氏としているところも、ネームバリューから当然といえば当然の選択ですが、影響力を考慮していると思われます。

さらに邪推してしまうと、軌道エレベーター関連の見積もり額が航空機の半分以下というのは、一見軌道エレベーターを表看板として注目を集めるのに利用しつつ、本案で実験を握る主役は航空機分野の方なのではないか? という気もします。仮に予算が降りて研究が進めば、非常に巨大なシステムゆえに、現在は想像もしていない道の課題が山ほど出てくることは必定。大幅な修正の可能性もありますし、また各要素技術、特に軌道エレベーターに関しては実測値というものがほとんどないので、進捗次第で各分野の結合が失われることも十分出てくるでしょう。

本案では、10年で「着手可能」なステージにまで持っていくことを目安としている一方で、「達成困難な場合には、その場合のシナリオにあった計画に見直す」と述べられています。それは次の10年につなげるための余白であると同時に、軌道エレベーター分野がお役御免になってほかの分野に占められていく含みを持たせてあるようにも見えるのは、うがちすぎでしょうか? しかしこれだけ多分野がかかわっていると、本案の枠組みの中での予算やヘゲモニーを巡って対立が生じ、使い捨てられるおそれをつい懸念してしまうところです。

4. 結び

とはいえ、もとより軌道エレベーター分野は、あまりにも多岐にわたる技術を要する以上、全体としては大風呂敷で、少々強引にでも進めていかなければならないテーマであることは間違いありません。実測値などをほとんど持たない軌道エレベーター分野は、今は利用されてでも実績を上げていかなくてはなりません。どうも今までお行儀良すぎた一面もあって、もっとガツガツと野心的になる必要がある、とも思っていました。マスタープランにエントリーするというのは、そういう生存競争に参加することあり、他分野と共闘して生き延びていかなくてはいけない。

その意味では大風呂敷上等でもあります。邪推が過ぎましたが、こうした実際に研究に取り組んでいる主体のタッグによる提案に結実したことを素直に喜び、実現につながることを祈るばかりです。今後マスタープラン関連では、6月に文部科学省の「ロードマップ2017」が策定される予定になっています。今後も行く末に注目していきたいと思います。

マスタープラン2017については、日本学術会議のホームページで閲覧できます。

大林組「宇宙エレベーター建設構想」

大林組「宇宙エレベーター建設構想」

ここの設計におけるアイデアで注目すべきは、ケーブルの調整機能を備えている点。浮体下部(図の中央部付近)にバラストタンクを擁し、負荷や外部から加わる力などに応じてケーブルが伸縮した際、注排水してケーブルのテンションを最大400tまで調節できる。

ここの設計におけるアイデアで注目すべきは、ケーブルの調整機能を備えている点。浮体下部(図の中央部付近)にバラストタンクを擁し、負荷や外部から加わる力などに応じてケーブルが伸縮した際、注排水してケーブルのテンションを最大400tまで調節できる。 おさえるべき点を程よくおさえたという感じだが、その造り方と増設性が面白い。静止軌道に通常50人が滞在し、そのために必要な空間を1万3200立方mと見積もり、ユニット化したインフレータブル式の小部屋の集合体でこの空間を確保した。幅3.6m、長さ10~15 m程度の三角に畳んだユニットを、クライマーで牽引して搬送。宇宙空間でこれが膨張して六角柱の形となり、体積はおよそ6倍に増えるという。これをらせん状に近い形で配列するほか(下図参照)、直線的なトンネル状の連絡路も設けている。

おさえるべき点を程よくおさえたという感じだが、その造り方と増設性が面白い。静止軌道に通常50人が滞在し、そのために必要な空間を1万3200立方mと見積もり、ユニット化したインフレータブル式の小部屋の集合体でこの空間を確保した。幅3.6m、長さ10~15 m程度の三角に畳んだユニットを、クライマーで牽引して搬送。宇宙空間でこれが膨張して六角柱の形となり、体積はおよそ6倍に増えるという。これをらせん状に近い形で配列するほか(下図参照)、直線的なトンネル状の連絡路も設けている。 宇宙エレベーター

宇宙エレベーター

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。