宇宙エレベータ ~科学者の夢みる未来~

宇宙エレベータ ~科学者の夢みる未来~日本科学未来館、ウオークほか

(2007年)

宇宙エレベーター こうして僕らは宇宙とつながる

アニリール・セルカン

(2006年 大和書房)

(2010年3月5日付記)

アニリール・セルカン氏が論文の盗用を理由に、本日、東京大学から学位を取り消されたことをご存じの方は多いと思います。

この件を含み、これまで浮上している氏の業績・経歴詐称疑惑には軌道エレベーター絡みの研究も含まれていますが、このページの扱いを思案した結果、付記を添えた上で本文は引き続き掲載することとしました。この付記自体は、この日のために以前から用意していました。

正直なところ、書籍を紹介したのは失敗だったかも知れません。しかし、専門書としてお勧めできるものではないということは、あらかじめ本文中でも述べていますし、宇宙飛行士候補などという肩書も「本人がそう言っている」というニュアンスで書いておいたので、そのまま伝わればそれでいいと考えました。

一方アニメですが、本作に登場する軌道エレベーターについては、基本原理や構造に矛盾はなく、建造の手順や、複数の既存の材料を使った場合の試算も行われています。トラス型の構造体を地上に接地せずに運用し、地上部分は軽量素材のシールドで保護するというデザインにもオリジナリティを感じます。未知の要素は多々あるにせよ、一つの研究成果と呼ぶに値するものでした。

そして氏はこのアニメに登場するモデルを「ATA型」と呼びました。氏がATAと称するものは発表の時と場によってバラバラで、独自性が疑わしいものが多いですが、本作に登場するモデルをそう呼ぶなら、私はATA型と呼べるまともな研究成果(セルカン氏自身による研究成果かどうかは別として)が、少なくとも一つは存在すると認め、その意義も研究価値もあると考えます。軌道エレベーター特有の課題はありますが、本作のモデルの科学的考証自体に、嘘は見いだせないからです。

その設定の確立に氏がどこまでかかわったのか、詳細は不明ですが(個人的にはほとんど関与していないのではないかと思うのだけど)、人物のスキャンダルによって、作品や研究モデルまでインチキだと思われるのは惜しい。本作は海外でも上映されました。多くの人たちに、軌道エレベーターの存在を知らせたはずです。むしろ、氏に疑いの目が向けられたからこそ、本作の内容そのものを虚心に評価して記録し、伝えるのが、このホームページが目指す役割でもあると考えています。安易に記述を削除することで、愚行と心中させたくない。

本作が軌道エレベーター研究に多様性を与え、普及に貢献した事実を、登場するモデルの学術的な価値を、軌道エレベーター史から抹殺してしまいたくないのです。

こんな理由から、本文には手を加えずに掲載を続けます。ご理解いただければ幸いです。

(以下、本文)

工学博士でNASAの宇宙飛行士候補と称するアニリール・セルカン氏による、軌道エレベーター (アニメのタイトルは「宇宙エレベータ」。以下OEV)を取り上げた書籍と、監修したアニメーション作品。

書籍については、「宇宙エレベーター」と題してはいるものの、実際にOEVについて割かれているのはほんの数ページで、ほかはセルカン氏の半生やこれ以外の研究などに終始している。全体としてセルカン氏のエッセイの趣が強く、率直に言ってあまりお勧めできない。

一方アニメは日本科学未来館をはじめ、全国の科学館などで上映され、子供たちの興味を誘う、OEVの知識への入口として、これ以上ないほどの素材を提供してくれている。この功績は比類ないものと言えるだろう。このため「軌道エレベーターが登場するお話」ではなく、こちらのコーナーで扱うこととした。

OEVがビジュアルで具体的に描かれていることもあり、今回はアニメ作品の方を軸に紹介したい。

本作に登場するOEVの本体は、比較的珍しいトラス構造をしており、トラスに沿ったレールを外側からグリップする形でエレベーターが上下する。静止軌道へとつながるOEV本体は地上とは接触しておらず、静止軌道から吊り下ろされる状態で宙に浮いていて、乗降時以外は地上と接触していないらしい。

本作に登場するOEVの本体は、比較的珍しいトラス構造をしており、トラスに沿ったレールを外側からグリップする形でエレベーターが上下する。静止軌道へとつながるOEV本体は地上とは接触しておらず、静止軌道から吊り下ろされる状態で宙に浮いていて、乗降時以外は地上と接触していないらしい。対流圏の上限程度の高さまで、やはりトラス状で漏斗形の構造物が、このOEV本体を包む込むように覆っており、これが風雨など気象の影響からOEV本体を守るウインドシールドの役割を果たしている。

トラス構造はレインボーブリッジなど、現実の橋梁を連想させる趣もあり、見た目にもオリジナリティ溢れる、魅力あるデザインになっている。

OEVとしての基本原理は、1回目で紹介した金子隆一氏らの「軌道エレベータ」などと変わらないのだが、このアニメにおけるOEVは建造過程において、前者とまったく異なるプロセスを用いる。

本作に登場するこのOEVのモデルを、セルカン氏は「ATA型」と名づけている。これはセルカン氏の母国、トルコ建国の英雄ケマル・アタチュルクにちなんでつけたのだという。

このATA型は、静止衛星ではなく、もっと低い軌道を周回する人工衛星から造り始め、地球を高速で周回しながら上下に成長させていき、軌道重心を上にずらしながら減速。地上に達する長さになった時点で任意のポイントに停止(静止軌道に重心を置き、地球の自転と同期)させ、固定建造物のように使用するというものである。この成長期間中も、小~中規模のOEVとして使用しながら増改築していくというもの。

ここで、OEVの基本形の、日本における2大流派とでもいうべき、異なる2つの建造方法を紹介しておきたい。

アニメに登場するOEVの発想はセルカン氏の独創ではない。先行研究で有名なのは、ハンス・モラヴェックのいわゆる「非同期型スカイフック」などである。スカイフックとは、上空または宇宙に位置し、エレベーター機能を持つ構造物で、ようは地上まで達していない小型のOEVである。このうち非同期のスカイフックは地球を周回しながら、小型のOEVとして使用する。ロケットやシャトル、スペースプレーンなどと接触して人や物資などを移し替え、高軌道へ運ぶもので、規模や形状は多様である。

一方、エドワーズ本などで採用されている工法は、まず静止衛星を打ち上げ、地上との相対位置を動かさないまま、上下にケーブルを伸ばしていく方法で、「ブーツストラップ工法」などと呼ばれいる。

ここでは、上記の2種類を便宜上「スカイフック型」「ブーツストラップ型」と呼ぶこととする。ATA型はスカイフック型の発展形だが、強いて言うならブーツストラップ型とスカイフック型のハイブリッドと言えるかも知れない。

海外ではブーツストラップ型を前提にした研究が主流のようだが、日本においては、このアニメとブラッドリー・C・エドワーズ氏の「宇宙旅行はエレベーターで」の影響で、スカイフック型とブーツストラップ型が認知度を二分している。。。というより、両者を区別できていない人もけっこういるのではないか。

どちらが優れていると一概にはいえず、二者択一のものでもない。ATA型では、周回しながらOEVを巨大化させ、最終的に任意の位置で地上との相対速度をゼロにするという手間は途方もないものだろう(仮に全長5万kmだとしても、地上基部と先端の速度成分の差は時速4000km以上になる)。

しかしその一方で、いまだ実現していないカーボンナノチューブなど素材の安定生産を待たないと建造に着手できないブーツストラップ型に対し、今ある素材ですぐ造り始められるという強みがある。OEVを成長させていく間に、素材の改良を待てばよいわけだ。実際に、本作では別の素材を用いた場合の試算が行われている。

比較についてこれ以上述べてもレビューの範囲を超えてしまうので、このOEVの区分について興味をお持ちの方は、「軌道エレベーター学会」のコーナー(カテゴリー)にアップした「ブーツストラップとスカイフック -宇宙エレベーターの基本形の分類-」をご覧いただきたい。

この作品は、昨年7月にシアトルで開かれたOEV研究者による国際会議"2008 Space Elevator Conference"('08SEC)で上映されたほか、沖縄で開かれたG8会議でも披露され、各国の閣僚や官僚の目に止まり、数カ国が上映を打診してきているとのこと。

これを日本が制作して世界に発信していることは誇るべきことである。この作品が制作されたことや「宇宙旅行はエレベーターで」の刊行、米国のSECに日本人が初めて、それも5人(私も含まれております)も参加して研究発表したことなど、ここ数年の日本での動きは、OEVの記念すべき転換期として歴史に刻まれるのではないか。

いずれにせよ、子供たちがすぐに見られるアニメという形でOEVの知識を普及するこの作品の価値ははかり知れない。以前にも触れたが、SFの物語(この場合はアニメ)の形で触れる知識は、それを実現しようという夢やきっかけを人々に与える。

SFに描かれる発想を軽視する人は多く、OEVもそうだったが、これは想像力の貧しさにほかならない。ツォルコフスキーが「月世界旅行」などを書いたジュール・ヴェルヌから多くのヒントを得たように、SFは近未来に可能になりうる科学技術のモデルの宝庫なのである。ロケットが実用化されるまで、それは空想科学小説の中のものだったではないか。発明や発見、技術の発展は、かつて見た夢や理想を実現しようと挑む人たちに成されてきたのだから。

この作品がきっかけとなって、将来科学者や技術者となり、OEVの実現に貢献してくれる人物がきっと現れることだろう。

ブラッドリー・C・エドワーズ、フィリップ・レーガン

ブラッドリー・C・エドワーズ、フィリップ・レーガン 静止軌道上のステーションからカーボンナノチューブ製のケーブルを垂らし、浮遊型の海上基地と連結。ケーブルを昇る敷設装置で2本目以降を増設 し、最終的にケーブルを幅1m、全長10万kmにする。約300基の敷設装置は使用後に末端に集めてカウンター質量として利用する。昇降機は、ケーブルに しがみついて上下するタイプで、レーザーによるエネルギー供給。米国を建設主体として想定しているため、建造予定位置は南北緯約35度までの地帯のいくつ かの候補地のうち、中-東部太平洋の赤道域を第一に挙げている。

静止軌道上のステーションからカーボンナノチューブ製のケーブルを垂らし、浮遊型の海上基地と連結。ケーブルを昇る敷設装置で2本目以降を増設 し、最終的にケーブルを幅1m、全長10万kmにする。約300基の敷設装置は使用後に末端に集めてカウンター質量として利用する。昇降機は、ケーブルに しがみついて上下するタイプで、レーザーによるエネルギー供給。米国を建設主体として想定しているため、建造予定位置は南北緯約35度までの地帯のいくつ かの候補地のうち、中-東部太平洋の赤道域を第一に挙げている。

タイトルにある通り、1999年当時、目前に控えた新千年紀にお目見えするであろう巨大インフラの骨頂としてOEVを扱っており、21世紀中に実現することを念頭に置いてまとめられている。このため、想定されているOEVには、現在の技術がある程度発達した後に応用される様子がうかがえる。逆にいえばこの規模のOEVは「実現は当面無理。21世紀後半から可能」と随所で唱っており、建造のための研究ではなく検討部会による報告書的な色彩が強い。

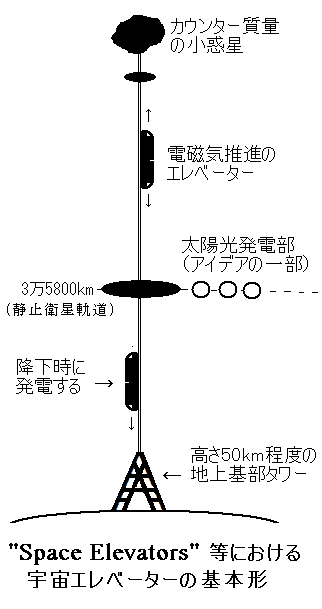

タイトルにある通り、1999年当時、目前に控えた新千年紀にお目見えするであろう巨大インフラの骨頂としてOEVを扱っており、21世紀中に実現することを念頭に置いてまとめられている。このため、想定されているOEVには、現在の技術がある程度発達した後に応用される様子がうかがえる。逆にいえばこの規模のOEVは「実現は当面無理。21世紀後半から可能」と随所で唱っており、建造のための研究ではなく検討部会による報告書的な色彩が強い。 すでに要約されている本書のレビューを行うことは蛇足かも知れないが、両者でわずかに違いもあるので、紹介しているOEVの形状を総合してまとめてみたい。赤道上に高さ50kmの基部を設置し、上空のケーブル突端には、カウンター質量として小惑星を持ってくるもので、昇降機の動力は電磁気推進型=リニアトレインを想定している。

すでに要約されている本書のレビューを行うことは蛇足かも知れないが、両者でわずかに違いもあるので、紹介しているOEVの形状を総合してまとめてみたい。赤道上に高さ50kmの基部を設置し、上空のケーブル突端には、カウンター質量として小惑星を持ってくるもので、昇降機の動力は電磁気推進型=リニアトレインを想定している。 サイエンスライターの金子隆一氏と、作家の石原藤夫氏の共著による軌道エレベーター(本書では軌道エレベータ。OEVと略す)専門書。

サイエンスライターの金子隆一氏と、作家の石原藤夫氏の共著による軌道エレベーター(本書では軌道エレベータ。OEVと略す)専門書。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。