銀河英雄伝説(2015年 集英社コミック版)

原作 田中芳樹 作画 藤崎竜

銀河英雄伝説(銀英伝)はアニメ、ゲーム、舞台など多分野のコンテンツとなっています。コミック版も過去に道原かつみ氏の作品がありますが、今回は、21世紀版コミックとでもいうべき藤崎竜氏による作品を「本作」と呼んで取り扱います。

私のような昭和生まれ世代には、銀英伝のビジュアルはOVAシリーズが染みついていることもあり、今回は原作やOVAとの違いに多々触れていきます。ネタバレにご注意下さい。

ちなみにOVA版の紹介はこちら↓

軌道エレベーターが登場するお話 (8)銀河英雄伝説 (OVA版)

あらすじ:銀河帝国の少年ラインハルト・フォン・ミューゼル(後にローエングラムに改姓)は、最愛の姉を奪われたことをきっかけに、宇宙の覇権を手にすることを決意する。野心を胸に軍人として栄達する彼はやがて、最大の敵手となる自由惑星同盟のヤン・ウェンリーと戦場で対峙することとなる。

1. 本作に登場する軌道エレベーター

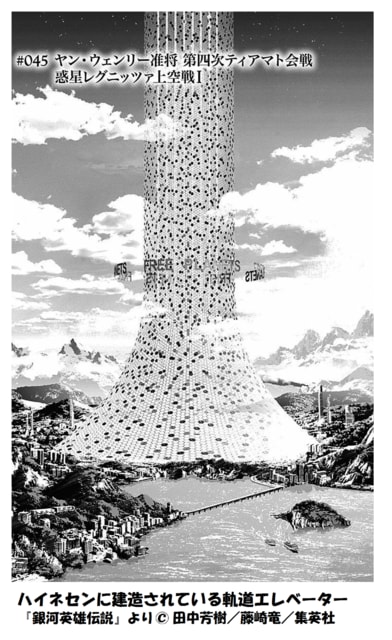

本作では、自由惑星同盟の首都星ハイネセンに軌道エレベーターが建造されています。「宇宙エレベーター」全盛の時代にあえて「軌道」ですよ、軌道! では久々にやってしまおう、藤崎竜先生、

軌道派ということでよろしいですな、あ?(C)青田龍彦

大きさや構造など詳細は不明ですが、外見はOVAに登場する、惑星フェザーンにある軌道エレベーターに似ていて、細い構造体の集合なのか、それとも透明な素材なのかわかりませんが、遠目にはピラーの向こう側が少し透けて見えます。サイネージみたいな文字も見えます。

艦艇はエレベーター末端の宇宙港に接舷し、乗員が地上と往復する。そう、遠い未来、大型の宇宙船が多数建造される時代が来たら、このように運用されるべきなのだ!

作中から読み取れる限り、このエレベーター、メチャメチャ速いらしい。乗った人が立ったままで地上に着くんですわ。銀英伝では重力制御やある程度の慣性中和が実現しているから可能なのか? それにしても速すぎ。乗り換え式で、地上に降りる1本だけ短いという可能性もあるでしょうが。

こういう重力の制約を受けない世界には、軌道エレベーターに大した存在価値はないないのですが、ユリアンによると、「経済的だし 土地利用や環境を考えてのこと」(5巻)だそうです。詳細な設定が不明なので、リアリティの検証は控えておきます。

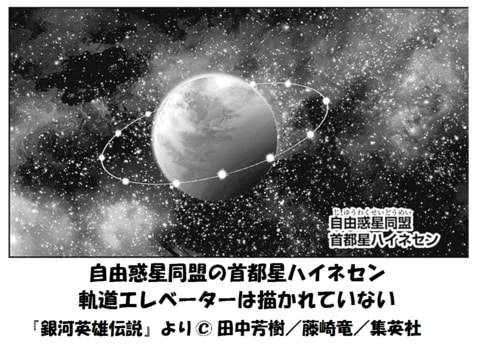

で、気になる点が少々。ハイネセンは、首都防衛を担う自動戦闘衛星群「アルテミスの首飾り」に囲まれているのですが、作中の絵に首飾りはあっても軌道エレベーターが見あたりません。首飾りも輪っかで結ばれており、これはオービタルリングでしょうか?

わざわざ軌道エレベーターを惑星の向こう側に隠して描く必要もないので、これは単純に省略か描き忘れでしょう。首飾りの環も、衛星の軌道を図示しているだけかと思いますが、ハイネセンでのクーデターまで待てば真相はわかると思います。

そもそも星系を俯瞰できるような距離から、軌道エレベーターや首飾りの衛星群が肉眼で見えるはずもないので、こういうツッコミにもあまり意味はないんですが。

もう一つ気になるのが帝国の首都星オーディン。やはり軌道エレベーターとオービタルリングらしきものが描かれていますが、これまでのところ、きちんと登場してません。これも図示上の記号に過ぎない可能性もあります。帝国軍は「領民たちに力を誇示するため (艦艇が)わざと空を飛んでみせるらしい」(同)そうで、オービタルリングシステムがあったとしても、あえて使用していないことになります。

あとは、OVAでは惑星フェザーンに軌道エレベーターが存在しますが、本作では今のところ不明です。

2. 新しいコミックなりの挑戦

コミック化にあたり、本作は大胆な取捨選択をしています。原作の本伝が、ラインハルトもヤンも将官昇進以降の「永遠の夜の中で」から始まるのに対し、本作はラインハルトの幼少期から、概ね時系列順に描いています。これはかなり勇気が要ったと思います。下手したら本伝に入る前に終わっちゃうかも知れないですから。

タイトルもその回の中心人物や舞台の場所を明記していて、長いお話をわかりやすくする配慮と思われます。

またキャラクターデザインはコミックオリジナルであるのに対し、艦艇などのメカデザインはOVAをほぼそのまま使用。メカは原作の初版時代以来、OVAを含め加藤直行先生のコンセプトがずっと生きているのもあるのでしょうが、この割り切りは英断だと思いました。

あとはキャラクターが色々脚色されており、これは後述します。

このほか、艦隊戦の描写はCGで描かれ、宇宙空間の艦隊の布陣を描くのにはかなり有効のようです。艦艇が万単位で出てくるから、奥行きがある描写がいいし、交戦の描写がまるで星雲がぶつかり合っているような感じで斬新です。絵が動かない漫画で、ここまでわかりやすく描く工夫は見事です。全編カラーならいいのにねえ。

3. 登場人物について

キャラクターなんですが、主要キャラは今風の、なじみやすいタッチに描かれているなあ、と思うのですが、その他の人物との落差がすごい。

悪役や引き立て役のキャラは、もはや人の造形を留めていないレベルの醜さで、皇帝フリードリヒ4世やヘルダー大佐、シュトックハウゼン大将など、もはや妖怪。少々気持ち悪いと思ったのは私だけでしょうか。

こうした人物群について、気になったキャラ別にざっくり書いてみたいと思います。なおラインハルトとヤン、キルヒアイス、アンネローゼ、ユリアンら主人公格の人物はキレイに描かれていて原作との違いも目立たないので割愛します。銀河帝国の人物が赤、自由惑星同盟が青で分けています。

ベーネミュンデ侯爵夫人シュザンナ

皇帝の寵愛を独占したアンネローゼを逆恨みし、ラインハルトともども謀殺を図った皇帝の元愛妾。なんでこの人に最初に触れるのかというと、妙に可愛く描かれてのが印象的なもので。

原作やOVAでは、閉じた世界で人生の選択肢を一つしか持たない故に自分を追いつめ、道を踏み外してしまった人という感じの、単なる陰険なおばさんだったのですが、本作では実に若々しい黒髪の美女に描かれています。初登場した時、てっきりヴェスパトーレ男爵夫人(アンネローゼの数少ない友人)かと思ったくらいです。アンネローゼ様より可愛いと思うのは私だけか? しかしその分狂気も増していてメンヘラ臭がすごい。

「私、いつも陛下のこと考えてるじゃない?」

知らんわ!あんたの頭ん中なんか (゚Д゚) ψ木楠雄かよ!と誰もがツッコむこの手のセリフに、『機動戦士ガンダムSEED』のフレイに近い壊れっぷりを感じます。OVAでの彼女の心理の幅は2時間ドラマの犯人レベルだったんですが、本作のシュザンナ様は闇が深すぎるというか、この人物をここまでかわいらしく描いているのは、それだけ重要な役割ということでしょう。原作と違って皇帝より長生きしており、ひょっとしたらキルヒアイスの死に関わったりするのかも知れません。今後が楽しみです。

フレーゲル男爵

銀河英雄伝説研究序説(三一書房)で「一番ダサイ」とこき下ろされていたフレーゲル男爵。本作ではけっこうマトモな顔立ちなのですが、こいつはこいつで最高に嫌悪感を誘う表情をしており、これは本当に描き方が上手だと思いました。あの薄ら笑い、なぜか『ちはやふる』の田丸翠を思い出します。

オフレッサー

帝国軍上級大将。獰猛な腕力馬鹿という設定は、原作、OVAと変わりませんが、本作ではその野蛮さがひときわ目立って、サイオキシン麻薬をキメて戦闘力を維持しているという、とんでもない戦争ジャンキーとして登場。もう眼がイッちゃってる。この男は装甲擲弾兵総監、つまりは白兵戦部隊のトップなのですが、指揮官がヤク中って。。。

フリッツ・ヨーゼフ・ビッテンフェルト

ラインハルトの部下で黒色槍騎兵艦隊の指揮官。本作では早くから登場しており、猛将という設定は原作通りだけど、ルックスはストリートファイターのケンみたいになった。

アーダルベルト・フォン・ファーレンハイト

貴族連合との闘いの後にラインハルトの部下になる。こいつもヤサグレた無頼漢に。ガム噛みながら仕事すんなよ。折り目正しいメルカッツとの交流をどう描くか?

フーゲンベルヒ伍長

惑星カプチェランカで、ラインハルトを謀殺する企てに加担した人物。単なるザコキャラだったのが、OVAオリジナル外伝『叛乱者』のザイデル伍長のエピソードを取り入れていて、後に皇帝になるラインハルトと下級兵士との交流の場面をつくるのに貢献しています。

<>

マルコム・ワイドボーンとウィレム・ホーランド

この2人に関しては、原作では単なる頭でっかちで自滅型の軍人だったのを、戦局を冷静に分析できる優秀な人物に描いています。そうすることで、ヤンはそれ以上に優れた人物としての株をより上げている。同じ引き立て役でも格が上がった感じがとても良いと思いました。

ダスティ・アッテンボロー

ヤン艦隊の分艦隊指揮官で、士官学校時代の後輩。本作ではいつも葉巻をくわえている。ファーレンハイト同様、キャラ付けのための記号化ですが、全体としてチャラくなった感じです。

ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフとフレデリカ・グリーンヒル

ヒルデガルド(ヒルダ)は後のラインハルトの秘書官であり、皇妃となる、数少ないヒロイン的立場の女性。本作ではアンネローゼ様の友人として初登場しており、ヴェストパーレ男爵夫人の役割を兼ねさせているようです。

フレデリカはヤンの副官で後の妻。記憶力抜群の才媛で、本作ではイゼルローン要塞のシステムを乗っ取り、要塞奪取の立役者となった。

この2人、そろって天然気味。特にヒルダは「人の心を推し量ることに優れた」とあるのですが、その割にはキルヒアイスを「ジーク」と呼んでたしなめられるなど、他者との距離感の取り方がズレているし、フレデリカはユリアンにドン引きされてアッテンボローにゲンコツ食らってる。2人とも優秀ですが、本当に二大主人公と結婚できるんだろうか?

取り急ぎ何人か書きましたが、いずれもすっかり固定化しているOVA版のキャラクターに対し、新たなイメージを作り出そうという挑戦的な意欲を感じます。ほかにも気になる人物は多いので、気が向いたら書き足そうと思います。それにしてもピエロか魔法使いみたな同盟軍の制服、あれだけは何とかなりませんか?

4. 疑問点

本作を読んでいて、軌道エレベーター以外に気になった疑問点を若干添えて結びたいと思います。

● 最初は「西暦3586年」という表記から始まったのに、途中から原作にある宇宙歴と帝国歴になった。設定の軌道修正?

● ミュッケンベルガーの引退が原作より早く、宇宙艦隊司令長官の職は、ラインハルトが就くまでの間、誰が務めたのか?

● フェザーンのことを「地図にない銀河の何処か」(8巻)と書いある。場所が不明なんでしょうか? なわけないよな。どういう意味でしょうか。→後日判明しました。一部の者しか存在を知らないそうです。ということは、フェザーン回廊の存在は公になっていないということか。

などなどあります。いずれも細かいことなで、ファンなりのツッコミだと思っていただければ幸いです。そんなわけで、長々書いてきましたが、当サイトでまだ完結してない作品を扱うのは例外的でありまして、今後の展開を楽しみつつ、見守りたいと思います。

CALL OF DUTY INFINITE WARFARE

CALL OF DUTY INFINITE WARFARE

まず『果しなき流れの果に』ですが、確かにSFマガジン1965年2月号から連載開始していました。そして三章は4月号。発行日付は「昭和四十年四月一日発行」となっているものの、一般的に発売日とは一致しないので無視しますが、とにかくも『果しなき流れの果に』における軌道エレベーターの記述が初めて世に出たのは、1965年3~4月となります。ちなみに5月号掲載分の扉には、軌道エレベーターとおぼしきイラストが描かれていました!

まず『果しなき流れの果に』ですが、確かにSFマガジン1965年2月号から連載開始していました。そして三章は4月号。発行日付は「昭和四十年四月一日発行」となっているものの、一般的に発売日とは一致しないので無視しますが、とにかくも『果しなき流れの果に』における軌道エレベーターの記述が初めて世に出たのは、1965年3~4月となります。ちなみに5月号掲載分の扉には、軌道エレベーターとおぼしきイラストが描かれていました!

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。