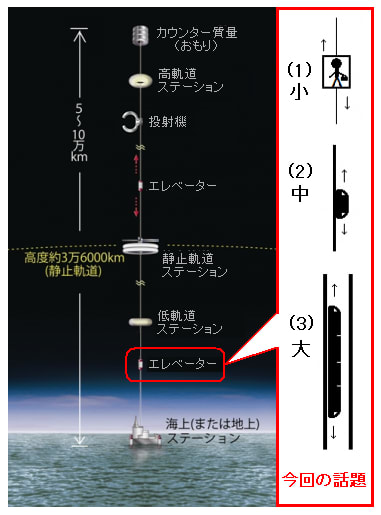

前回の「OEV豆知識」で、軌道エレベーター(OEV)の昇降システムを分類してみましたが、きょうはこのうち(2)と(3)について、OEVの構想の大きな売りともいえるお得ポイントを紹介します。別にOEVに乗るとポイントがたまってお得とかいう話ではありません(でも実現したらマイレージとか導入されるんじゃないでしょうか?)。

さて、(2)や(3)は、簡単に言うと電気で生じる磁力でエレベーターを誘導して動かすもので、現実に走っているリニアモーターカーをそのまま縦向きに使うのと原理的にはまったく同じ。このような「リニアエレベーター」はすでに開発が進んでいます。

ところで、電磁石というのは発電にも使えますね。 電気で動力を生み出せる一方、逆に外から物理的に力を加えてやると電気を生み出します。電気で動くモーターの中には電磁石が入っていますから、モーターの軸を指でつまんで回す(つまり内部の電磁石に磁界の変化を起こす)と発電機になり、両者は同一のものなのです。

では、OEVのリニアエレベーターで地上から宇宙へ上るとします。重力に逆らって上昇していくわけですから、上るのには電気が要ります。しかし、宇宙から地上へ戻る時は、そのまま落下の勢いを利用して下ってくればいいので、基本的に電力は要りません。さらに中身(人やモノ)がスピードに耐えられるよう、ブレーキをかけて速度調整することになります。

この時に、先ほど述べた原理で発電ができるのです。ブレーキにかかる力が電力に変換でき、そしてこの下りエレベーターで発電した電力を上りに供給してあげます。つまり上り電車の運賃の大半を、下り電車が支払ってくれるわけです(もちろん全額は無理ですが)。

この仕組みで、リニアエレベーターを利用したOEVは、極めて低コストで宇宙へ行けると考えられています(ちなみに静止軌道より外側では、遠心力で上り、電力を消費して下ってくるので、この電力の受給関係が逆になります)。もちろんリニアでなくてもモーターでもよく、この仕組みは「(電流)回生ブレーキ」としても知られ、JRの車両や乗用車のプリウスなどでも使われているそうです。

もちろん、電流回生にも色々課題があり、OEVの場合はあまりにも長距離のため、発電した電力をいかに反対向きのエレベーターに効率よく伝達するか、といった問題などがあります。しかし原理的には充分確立していますし、OEVの実現より前に、リニアエレベーターはもっと発達を遂げるはずなので、解決は可能でしょう。

前回の(1)のタイプのOEVで、人間1人が宇宙へいくコストが100万円強くらいという試算もありますので、(2)や(3)に発達すれば、もっと安上がりになるはずです。ロケットのように爆発や墜落の危険がなく、しかも安い。だからこそ、前にも述べたように「リニアこそOEVの真髄」という人も少なくないのです。これならマイレージでもポイントでも貯めれば何回かに1回はタダで宇宙へ行けるかもしれないじゃないですか。これを目指さなきゃOEV造る意味ないでしょうと。

さすがにここまで複雑で重厚なOEVを実現するには半世紀以上かかるという指摘もありますが、私は、これこそがOEVの最大の長所だと思っています。リニアを目指さずして何の軌道エレベーターか。

いかがでしょうか? OEVの構想の中にはこんなお得なアイデアもあるんです。ほかにも面白い豆知識がたくさんあります。徐々に紹介して、皆さんに理解と興味を深めていただければ嬉しいです。

さて、(2)や(3)は、簡単に言うと電気で生じる磁力でエレベーターを誘導して動かすもので、現実に走っているリニアモーターカーをそのまま縦向きに使うのと原理的にはまったく同じ。このような「リニアエレベーター」はすでに開発が進んでいます。

ところで、電磁石というのは発電にも使えますね。 電気で動力を生み出せる一方、逆に外から物理的に力を加えてやると電気を生み出します。電気で動くモーターの中には電磁石が入っていますから、モーターの軸を指でつまんで回す(つまり内部の電磁石に磁界の変化を起こす)と発電機になり、両者は同一のものなのです。

では、OEVのリニアエレベーターで地上から宇宙へ上るとします。重力に逆らって上昇していくわけですから、上るのには電気が要ります。しかし、宇宙から地上へ戻る時は、そのまま落下の勢いを利用して下ってくればいいので、基本的に電力は要りません。さらに中身(人やモノ)がスピードに耐えられるよう、ブレーキをかけて速度調整することになります。

この時に、先ほど述べた原理で発電ができるのです。ブレーキにかかる力が電力に変換でき、そしてこの下りエレベーターで発電した電力を上りに供給してあげます。つまり上り電車の運賃の大半を、下り電車が支払ってくれるわけです(もちろん全額は無理ですが)。

この仕組みで、リニアエレベーターを利用したOEVは、極めて低コストで宇宙へ行けると考えられています(ちなみに静止軌道より外側では、遠心力で上り、電力を消費して下ってくるので、この電力の受給関係が逆になります)。もちろんリニアでなくてもモーターでもよく、この仕組みは「(電流)回生ブレーキ」としても知られ、JRの車両や乗用車のプリウスなどでも使われているそうです。

もちろん、電流回生にも色々課題があり、OEVの場合はあまりにも長距離のため、発電した電力をいかに反対向きのエレベーターに効率よく伝達するか、といった問題などがあります。しかし原理的には充分確立していますし、OEVの実現より前に、リニアエレベーターはもっと発達を遂げるはずなので、解決は可能でしょう。

前回の(1)のタイプのOEVで、人間1人が宇宙へいくコストが100万円強くらいという試算もありますので、(2)や(3)に発達すれば、もっと安上がりになるはずです。ロケットのように爆発や墜落の危険がなく、しかも安い。だからこそ、前にも述べたように「リニアこそOEVの真髄」という人も少なくないのです。これならマイレージでもポイントでも貯めれば何回かに1回はタダで宇宙へ行けるかもしれないじゃないですか。これを目指さなきゃOEV造る意味ないでしょうと。

さすがにここまで複雑で重厚なOEVを実現するには半世紀以上かかるという指摘もありますが、私は、これこそがOEVの最大の長所だと思っています。リニアを目指さずして何の軌道エレベーターか。

いかがでしょうか? OEVの構想の中にはこんなお得なアイデアもあるんです。ほかにも面白い豆知識がたくさんあります。徐々に紹介して、皆さんに理解と興味を深めていただければ嬉しいです。

ただ、この巨大な塔の規模と、そこを上下するエレベーターには、実に色んなアイデアがあるんですね。きょうはこれを大まかに小・中・大に分けてみようと思います(ただし「エレベーター」とはいっても、デパートなどにあるゴンドラを吊り下げたケーブルを巻き上げて昇るようなものではなく、いずれも自力で上り下りする、いわゆる自走式エレベーターです。エネルギー供給は外部から行いますが)。

ただ、この巨大な塔の規模と、そこを上下するエレベーターには、実に色んなアイデアがあるんですね。きょうはこれを大まかに小・中・大に分けてみようと思います(ただし「エレベーター」とはいっても、デパートなどにあるゴンドラを吊り下げたケーブルを巻き上げて昇るようなものではなく、いずれも自力で上り下りする、いわゆる自走式エレベーターです。エネルギー供給は外部から行いますが)。 OEVの本体そのものは、カーボンナノチューブ(CNT)によって造られることが有望視されています。CNTは、炭素がチューブ状に巻いた分子構造を持つ物質で、1991年、日本のNEC基礎研究所の飯島澄男氏(現名城大教授)によって発見されました。ではなぜ、CNTが有望なのでしょうか?

OEVの本体そのものは、カーボンナノチューブ(CNT)によって造られることが有望視されています。CNTは、炭素がチューブ状に巻いた分子構造を持つ物質で、1991年、日本のNEC基礎研究所の飯島澄男氏(現名城大教授)によって発見されました。ではなぜ、CNTが有望なのでしょうか? OEVの構想が普及しはじめたのは半世紀ほど前ですが、当時の既存の素材はいずれもこの命題をクリアできず、このためOEVがSFの世界から出て語られることはほとんどありませんでした。

OEVの構想が普及しはじめたのは半世紀ほど前ですが、当時の既存の素材はいずれもこの命題をクリアできず、このためOEVがSFの世界から出て語られることはほとんどありませんでした。 現在のところ、CNTは安定した大量生産にこぎつけていませんし、OEVに使う紐状のものについては、純度アップなどが課題になっています。ですが研究は日々進んでいて、経済産業省のロードマップではCNTが「宇宙エレベーター」に応用できる見通しを2027~30年に設定しているほか、海外では紐状のものの工業生産に着手するのが見込まれています。

現在のところ、CNTは安定した大量生産にこぎつけていませんし、OEVに使う紐状のものについては、純度アップなどが課題になっています。ですが研究は日々進んでいて、経済産業省のロードマップではCNTが「宇宙エレベーター」に応用できる見通しを2027~30年に設定しているほか、海外では紐状のものの工業生産に着手するのが見込まれています。 OEV本体と地球表面が接する部分を、ここでは便宜的に「地上基部」と呼びます。この「地上」は「地球上」という意味で、陸海をひっくるめていると思ってください。

OEV本体と地球表面が接する部分を、ここでは便宜的に「地上基部」と呼びます。この「地上」は「地球上」という意味で、陸海をひっくるめていると思ってください。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。